Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Сон Сципиона | ЦРИ

Рупор московского республиканизма

Телеграм-канал ЦРИ

Libertas perfundet omnia luce

По всем вопросам: @serg_vin

Центр Республиканских Исследований:

instagram.com/republicanresearchcentre

Поддержать ЦРИ:

boosty.to/repcentre

Телеграм-канал ЦРИ

Libertas perfundet omnia luce

По всем вопросам: @serg_vin

Центр Республиканских Исследований:

instagram.com/republicanresearchcentre

Поддержать ЦРИ:

boosty.to/repcentre

记录

15.05.202522:31

6.7K订阅者30.03.202501:20

850引用指数15.02.202503:39

14.9K每帖平均覆盖率14.02.202504:19

14.9K广告帖子的平均覆盖率08.03.202523:59

7.71%ER14.02.202504:19

246.93%ERR17.04.202513:46

Есть такой старый анекдот: Республика Татарстан обратилась с требованием в Конституционный Суд — объявить поговорку «незваный гость хуже татарина» оскорбляющей национальные чувства. Конституционный Суд удовлетворил требования истца, поговорка отныне должна звучать так: «незваный гость лучше татарина».

На видео небольшой фрагмент дебатов с Юнеманом (по загадочным причинам не опубликованных ни на одном из ресурсов ОБ), где Белькович объясняет, что либертарианцы и националисты — одного поля ягоды, а различия между ними носят сугубо стилистический характер.

На видео небольшой фрагмент дебатов с Юнеманом (по загадочным причинам не опубликованных ни на одном из ресурсов ОБ), где Белькович объясняет, что либертарианцы и националисты — одного поля ягоды, а различия между ними носят сугубо стилистический характер.

07.05.202510:19

Контракт, который никто не видел

Теория общественного договора вошла в интеллектуальную моду в XVII–XVIII веках — в неё верили, о ней спорили, её помещали в основание политического порядка. Дэвид Юм, день рождения которого приходится на 7 мая, отрицает её пафос. Даже если когда-то, в доисторические времена, кто-то и договаривался, — нас это не касается. Мы ничего не подписывали. Как замечает этот язвительный шотландец, «договор… столь древен и его забыли вследствие тысяч изменений правительств и тысячекратной смены монархов, [что] нельзя полагать, что он сохраняет в настоящее время какую-либо силу».

Политическая власть, по Юму, держится не на легенде, а на привычке, страхе и пользе. Люди подчиняются не потому, что верят в договор, а потому что боятся хаоса. Легенды лишь рационализируют это повиновение. В этом Юм, на первый взгляд, сближается с Гоббсом, но различие между ними принципиальное. Оба стремились объяснить власть, исходя из природы человека, но Гоббс прибегает к нормативным построениям: он постулирует естественные законы как предписания разума и воображаемый договор как обоснование легитимности подчинения. Юм же и это считает избыточным: подчинение — не вывод разума, а инерция, закреплённая страхом перемен и верой в устойчивость привычного порядка.

Но особенно достаётся Локку, который пытался обосновать правомерность власти через идею «молчаливого согласия» — будто бы все, кто не уехал из страны, соглашаются с её порядками. Юм сравнивает это с предложением, сделанным узнику: хочешь свободы — прыгай за борт корабля, в который тебя насильно посадили. Теоретически — свобода. Практически — выбора нет.

При этом Юм выходит за рамки простой исторической критики. Он подчёркивает не столько то, что договоров не было, сколько то, что даже если они и были, из этого не вытекают никакие легитимные политические обязательства сегодня. Он с усмешкой говорит о «философах-догматиках», которые воображают, будто граждане связаны контрактом, который никто не заключал и который возник лишь в головах философов — задним числом.

Да и что толку от договора, затерявшегося в цепи завоеваний, узурпаций и смен династий? Представьте, например, юриста, всерьёз ссылающегося в суде на соглашение, якобы заключённое при крещении Руси. Конечно, приятно было бы верить, что всё ещё можно опереться на древние источники. Но архив, увы, давно унесло ветром политической истории.

Здесь Юм выступает не как моралист-государственник, а как скептик — внимательный к реальности, но равнодушный к политическим легендам. Его критика не отрицает необходимость власти — она просто лишает её красивой обёртки. Мы подчиняемся не потому, что обязаны в силу какого-то древнего контракта, а потому что иначе — может быть хуже. И наоборот: когда власть становится невыносимой, никакая бумажка не удержит подданных — когда исчезает польза, исчезает и долг.

Юм, конечно, далёк от республиканского идеала. Он не верит в добродетель граждан, не призывает к участию в делах полиса и не мечтает о самоуправлении. Его философия — трезвая, сдержанная, чуждая метафизике долга. Но именно в этом он полезен — как скептик, лишающий власть её сказочного ореола. Он не предлагает рецептов, но помогает отточить навык — сомневаться в основаниях, которые слишком уверенно называют «естественными». Потому что за этим «естественным» часто скрывается принудительное, привычное — а то и просто удобное для сильных мира сего. Как замечает сам Юм: «Послушание становится столь привычным, что большинство людей никогда не спрашивают о его происхождении или причине — больше, чем о принципе тяготения».

Так что в день рождения Дэвида Юма стоит вспомнить о контракте, которого никто никогда не видел. И, возможно, с чуть большей осторожностью приглядеться к тем договорам, которые мы подписываем уже вполне добровольно. Потому что даже «добровольное согласие» бывает выбором не между свободой и несвободой, а между палубой и трюмом.

И пусть скепсис Юма очищает наш взгляд, но не отнимает стремления к свободе, порядку и добродетели. Так как разоблачение фальшивых оснований — ещё не основание само по себе.

Теория общественного договора вошла в интеллектуальную моду в XVII–XVIII веках — в неё верили, о ней спорили, её помещали в основание политического порядка. Дэвид Юм, день рождения которого приходится на 7 мая, отрицает её пафос. Даже если когда-то, в доисторические времена, кто-то и договаривался, — нас это не касается. Мы ничего не подписывали. Как замечает этот язвительный шотландец, «договор… столь древен и его забыли вследствие тысяч изменений правительств и тысячекратной смены монархов, [что] нельзя полагать, что он сохраняет в настоящее время какую-либо силу».

Политическая власть, по Юму, держится не на легенде, а на привычке, страхе и пользе. Люди подчиняются не потому, что верят в договор, а потому что боятся хаоса. Легенды лишь рационализируют это повиновение. В этом Юм, на первый взгляд, сближается с Гоббсом, но различие между ними принципиальное. Оба стремились объяснить власть, исходя из природы человека, но Гоббс прибегает к нормативным построениям: он постулирует естественные законы как предписания разума и воображаемый договор как обоснование легитимности подчинения. Юм же и это считает избыточным: подчинение — не вывод разума, а инерция, закреплённая страхом перемен и верой в устойчивость привычного порядка.

Но особенно достаётся Локку, который пытался обосновать правомерность власти через идею «молчаливого согласия» — будто бы все, кто не уехал из страны, соглашаются с её порядками. Юм сравнивает это с предложением, сделанным узнику: хочешь свободы — прыгай за борт корабля, в который тебя насильно посадили. Теоретически — свобода. Практически — выбора нет.

При этом Юм выходит за рамки простой исторической критики. Он подчёркивает не столько то, что договоров не было, сколько то, что даже если они и были, из этого не вытекают никакие легитимные политические обязательства сегодня. Он с усмешкой говорит о «философах-догматиках», которые воображают, будто граждане связаны контрактом, который никто не заключал и который возник лишь в головах философов — задним числом.

Да и что толку от договора, затерявшегося в цепи завоеваний, узурпаций и смен династий? Представьте, например, юриста, всерьёз ссылающегося в суде на соглашение, якобы заключённое при крещении Руси. Конечно, приятно было бы верить, что всё ещё можно опереться на древние источники. Но архив, увы, давно унесло ветром политической истории.

Здесь Юм выступает не как моралист-государственник, а как скептик — внимательный к реальности, но равнодушный к политическим легендам. Его критика не отрицает необходимость власти — она просто лишает её красивой обёртки. Мы подчиняемся не потому, что обязаны в силу какого-то древнего контракта, а потому что иначе — может быть хуже. И наоборот: когда власть становится невыносимой, никакая бумажка не удержит подданных — когда исчезает польза, исчезает и долг.

Юм, конечно, далёк от республиканского идеала. Он не верит в добродетель граждан, не призывает к участию в делах полиса и не мечтает о самоуправлении. Его философия — трезвая, сдержанная, чуждая метафизике долга. Но именно в этом он полезен — как скептик, лишающий власть её сказочного ореола. Он не предлагает рецептов, но помогает отточить навык — сомневаться в основаниях, которые слишком уверенно называют «естественными». Потому что за этим «естественным» часто скрывается принудительное, привычное — а то и просто удобное для сильных мира сего. Как замечает сам Юм: «Послушание становится столь привычным, что большинство людей никогда не спрашивают о его происхождении или причине — больше, чем о принципе тяготения».

Так что в день рождения Дэвида Юма стоит вспомнить о контракте, которого никто никогда не видел. И, возможно, с чуть большей осторожностью приглядеться к тем договорам, которые мы подписываем уже вполне добровольно. Потому что даже «добровольное согласие» бывает выбором не между свободой и несвободой, а между палубой и трюмом.

И пусть скепсис Юма очищает наш взгляд, но не отнимает стремления к свободе, порядку и добродетели. Так как разоблачение фальшивых оснований — ещё не основание само по себе.

30.04.202517:38

В выходные выступал в Нижнем Новгороде — читал лекцию о Макиавелли. Организаторы собрали серию выступлений на фоне очередной волны споров о морали и политике, о целях и средствах, об идеализме и реализме. О Макиавелли в таких разговорах забыть невозможно, но вспоминают, обычно не как автора, а как удобный ярлык.

Но и это полезно: кто-то впервые возьмёт в руки «Государя» и попробует прочитать его всерьёз. А дальше маршрут ясен: от Макиавелли — к Цицерону, Сенеке, Ливию.

Собственно, так и поступал Макиавелли: он обращался к республиканскому опыту древних и раскладывал его перед современниками, как карты на столе. Иногда эта раскладка требовала такой адаптации, что современники принимали её за революцию. Но приглядевшись внимательнее, увидишь: она куда больше напоминала реставрацию.

Для многих Макиавелли — флорентийский гуру подлости, «учебник для циников». «Государя», если и читают, то по сайтам афоризмов: выдернули про страх, выдернули про щедрость — и пошли дальше. За этим теряется главный парадокс Макиавелли: он писал не для тиранов, а против тирании.

Даже в «Государе», при всей его мрачной репутации, вы не найдёте ни одного комплимента тирании. Это книга, написанная в эпоху краха республиканской системы, не просто о том, как удержаться на плаву в политической буре, а о переосмыслении римского опыта: о целях правления и добродетелях сильных мира сего. Нужно просто читать внимательнее. Макиавелли ведь сам предупреждал: он говорит не о «воображаемой правде вещей, а о действительной».

Он приводит характерный пример: Агафокл — человек, который, казалось бы, действовал по всем канонам успеха — был расчётлив, жесток, удерживал трон. Но Макиавелли выносит приговор: он может «стяжать власть, но не славу» — потому что его методы не служили общему благу.

Если кто-то до сих пор сомневается, стоит открыть его куда менее растиражированную книгу — «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Уже на первых страницах исчезает образ циничного кукловода. Перед нами более откровенный Макиавелли — убеждённый республиканец, защитник свободы, пусть и не склонный к лишним сантиментам:

Для Макиавелли свобода — это не подарок истории. Это вопрос жизни и смерти для политического тела. Можно убить гражданина, но не воспоминание о том, как жилось при республике.

И в «Государе», даже несмотря на сдержанность и сложный политический контекст книги, он всё равно проговаривается:

Свободу не отменить приказом.

Можно заткнуть рот одному поколению, но нельзя заставить забыть, что значит жить без страха.

В «Очень кратком введении» Скиннер подчёркивает: свобода для флорентийца — это не просто отсутствие принуждения, а участие в принятии решений и политической жизни. Свобода — это не подарок власти, а ежедневный труд тех, кто готов спорить и конфликтовать ради сохранения общего дела республики.

Эта республика, заметим, отличается постоянными конфликтами: тишина и порядок Макиавелли интересуют гораздо меньше, чем шум гражданских дебатов на площади. В молчании рождается не спокойствие, а заговоры, коррупция и тихая смерть политического организма. Но там, где народ разучился быть свободным, начинается процесс гниения:

Коррупция — в широком смысле — для Макиавелли главный враг свободы. Там, где забывают общее ради частного, республика мертва.

Поэтому, когда Макиавелли снова запишут в советники тиранов — напомните:

Так что начните не с расхожих цитат о страхе и щедрости, а с первых глав «Рассуждений». Там флорентиец без иллюзий объясняет, почему свобода, несмотря на издержки, остаётся лучшим политическим проектом.

Но и это полезно: кто-то впервые возьмёт в руки «Государя» и попробует прочитать его всерьёз. А дальше маршрут ясен: от Макиавелли — к Цицерону, Сенеке, Ливию.

Собственно, так и поступал Макиавелли: он обращался к республиканскому опыту древних и раскладывал его перед современниками, как карты на столе. Иногда эта раскладка требовала такой адаптации, что современники принимали её за революцию. Но приглядевшись внимательнее, увидишь: она куда больше напоминала реставрацию.

Для многих Макиавелли — флорентийский гуру подлости, «учебник для циников». «Государя», если и читают, то по сайтам афоризмов: выдернули про страх, выдернули про щедрость — и пошли дальше. За этим теряется главный парадокс Макиавелли: он писал не для тиранов, а против тирании.

Даже в «Государе», при всей его мрачной репутации, вы не найдёте ни одного комплимента тирании. Это книга, написанная в эпоху краха республиканской системы, не просто о том, как удержаться на плаву в политической буре, а о переосмыслении римского опыта: о целях правления и добродетелях сильных мира сего. Нужно просто читать внимательнее. Макиавелли ведь сам предупреждал: он говорит не о «воображаемой правде вещей, а о действительной».

Он приводит характерный пример: Агафокл — человек, который, казалось бы, действовал по всем канонам успеха — был расчётлив, жесток, удерживал трон. Но Макиавелли выносит приговор: он может «стяжать власть, но не славу» — потому что его методы не служили общему благу.

Если кто-то до сих пор сомневается, стоит открыть его куда менее растиражированную книгу — «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Уже на первых страницах исчезает образ циничного кукловода. Перед нами более откровенный Макиавелли — убеждённый республиканец, защитник свободы, пусть и не склонный к лишним сантиментам:

«Те, кто мудро создавали республику, одним из самых необходимых дел почитали охрану свободы».

Для Макиавелли свобода — это не подарок истории. Это вопрос жизни и смерти для политического тела. Можно убить гражданина, но не воспоминание о том, как жилось при республике.

И в «Государе», даже несмотря на сдержанность и сложный политический контекст книги, он всё равно проговаривается:

«Кто захватывает республику и не разрушает её, тот сам погибнет, ибо в ней всегда найдётся повод к мятежу, вызванному воспоминаниями о былой свободе…»

Свободу не отменить приказом.

Можно заткнуть рот одному поколению, но нельзя заставить забыть, что значит жить без страха.

В «Очень кратком введении» Скиннер подчёркивает: свобода для флорентийца — это не просто отсутствие принуждения, а участие в принятии решений и политической жизни. Свобода — это не подарок власти, а ежедневный труд тех, кто готов спорить и конфликтовать ради сохранения общего дела республики.

Эта республика, заметим, отличается постоянными конфликтами: тишина и порядок Макиавелли интересуют гораздо меньше, чем шум гражданских дебатов на площади. В молчании рождается не спокойствие, а заговоры, коррупция и тихая смерть политического организма. Но там, где народ разучился быть свободным, начинается процесс гниения:

«Народ, полностью развращённый, не то, что малое время, но вообще ни минуты не может жить свободным».

Коррупция — в широком смысле — для Макиавелли главный враг свободы. Там, где забывают общее ради частного, республика мертва.

Поэтому, когда Макиавелли снова запишут в советники тиранов — напомните:

«Сколь достойны всяческих похвал основатели республики или царства, столь же учредители тирании гнусны и презренны».

Так что начните не с расхожих цитат о страхе и щедрости, а с первых глав «Рассуждений». Там флорентиец без иллюзий объясняет, почему свобода, несмотря на издержки, остаётся лучшим политическим проектом.

05.05.202517:24

Андрей Быстров — Идеал без иллюзий

С чем у вас ассоциируется Макиавелли? Наверное, с безжалостным рационализмом и идеями о том, как правители должны манипулировать людьми. Однако насколько верна такая ассоциация в массовом сознании? Так ли однозначно его учение? И какой урок из теории Макиавелли мы можем извлечь сегодня?

Эти вопросы затронул сотрудник Центра республиканских исследований Андрей Быстров в своей лекции, организованной нашим отделением.

Приятного просмотра!

С чем у вас ассоциируется Макиавелли? Наверное, с безжалостным рационализмом и идеями о том, как правители должны манипулировать людьми. Однако насколько верна такая ассоциация в массовом сознании? Так ли однозначно его учение? И какой урок из теории Макиавелли мы можем извлечь сегодня?

Эти вопросы затронул сотрудник Центра республиканских исследований Андрей Быстров в своей лекции, организованной нашим отделением.

Приятного просмотра!

21.04.202511:45

«Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) провёл опрос среди зрителей на тему общения с близкими, которые верят пропаганде.

Вариантов ответа предложили три: «Перестали общаться», «Постоянно ругаемся» и «Получилось переубедить».

Результат симптоматичен: половина заявила, что перестала общаться с родственниками, ещё 40% признались в постоянных конфликтах, и лишь менее 10% сообщили, что смогли переубедить. Но дело здесь даже не в цифрах. Гораздо показательнее, что авторы опроса не предусмотрели самого человеческого и, казалось бы, естественного варианта — продолжать общение несмотря на разногласия. Видимо, с близкими, не разделяющими «правильную» повестку, взаимодействовать как с людьми уже не предполагается: он уже не близкий человек, а враг, в лучшем случае — объект для перевоспитания. Их можно только ругать или предавать анафеме.

Таким образом, зритель и сам оказывается мобилизованным — пусть пока лишь в идеологической войне. По логике опроса, повседневность тоже должна быть фронтом. Семья — окопом. Кухонный разговор — допросом с пристрастием. И судя по зубовному скрежету, с которым «люди со светлыми лицами», называющие себя гуманистами, воспринимают даже робкие намёки на «несправедливый мир», кажется, они не прочь отправить своих зрителей и на фронт настоящий. Форму, правда, пока не выдают, но строем уже водят.

Но ирония здесь не в агрессивной самоуверенности авторов опроса, а в том, что именно борьба с пропагандой сегодня и стала её наиболее востребованной формой. Любая пропаганда вызывает брезгливость не столько тем, что манипулирует сознанием, сколько тем, что отказывает в самостоятельности, превращая живого в функцию, лицо — в транспарант. В этом смысле разница между патриотическим гоготом с гербом и лощёным западным визави с его улыбками, кока-колой и бубль-гумом преимущественно эстетическая. С первым всё давно ясно, второй же лицедействует искуснее, с голливудским изяществом — но разве оттого менее цинично?

Кстати, если уж устроили соревнование в открытости мнений, логично было бы предусмотреть и обратный вариант: «Они меня переубедили». Не предусмотрели? Значит, уверены, что такое в принципе невозможно. Тогда перед нами не вопрос, а утверждение: «наши» не ошибаются, а пропаганда — это всегда «их», чужая и неправильная. В их мире права может быть только одна сторона. Всё остальное — девиация, требующая исправления.

Но есть и обнадёживающий знак: конверсия в этом голосовании заметно ниже, чем в других опросах канала. Похоже, даже среди собственной аудитории такие шаблоны вызывают сомнение. Зритель почувствовал подвох — и не стал выбирать из предложенного меню, где под видом опроса подавалась готовая инструкция по нравственно-политическому дистанцированию от инакомыслящих. Отказ от одной пропаганды, к счастью, не обязывает принимать другую.

И слава Богу, что всё больше тех, кто отказывается быть объектом чужих идеологических упражнений — и выбирает не сторону конфликта, а сторону человеческую. Потому что, когда всё это закончится договорнячком, когда большие дяди снова пожмут друг другу руки и вернутся к business as usual, останется один вопрос: восстановишь ли ты, телезритель, ту самую связь, которую так легко позволил разорвать во имя «правильной» повестки?

Вариантов ответа предложили три: «Перестали общаться», «Постоянно ругаемся» и «Получилось переубедить».

Результат симптоматичен: половина заявила, что перестала общаться с родственниками, ещё 40% признались в постоянных конфликтах, и лишь менее 10% сообщили, что смогли переубедить. Но дело здесь даже не в цифрах. Гораздо показательнее, что авторы опроса не предусмотрели самого человеческого и, казалось бы, естественного варианта — продолжать общение несмотря на разногласия. Видимо, с близкими, не разделяющими «правильную» повестку, взаимодействовать как с людьми уже не предполагается: он уже не близкий человек, а враг, в лучшем случае — объект для перевоспитания. Их можно только ругать или предавать анафеме.

Таким образом, зритель и сам оказывается мобилизованным — пусть пока лишь в идеологической войне. По логике опроса, повседневность тоже должна быть фронтом. Семья — окопом. Кухонный разговор — допросом с пристрастием. И судя по зубовному скрежету, с которым «люди со светлыми лицами», называющие себя гуманистами, воспринимают даже робкие намёки на «несправедливый мир», кажется, они не прочь отправить своих зрителей и на фронт настоящий. Форму, правда, пока не выдают, но строем уже водят.

Но ирония здесь не в агрессивной самоуверенности авторов опроса, а в том, что именно борьба с пропагандой сегодня и стала её наиболее востребованной формой. Любая пропаганда вызывает брезгливость не столько тем, что манипулирует сознанием, сколько тем, что отказывает в самостоятельности, превращая живого в функцию, лицо — в транспарант. В этом смысле разница между патриотическим гоготом с гербом и лощёным западным визави с его улыбками, кока-колой и бубль-гумом преимущественно эстетическая. С первым всё давно ясно, второй же лицедействует искуснее, с голливудским изяществом — но разве оттого менее цинично?

Кстати, если уж устроили соревнование в открытости мнений, логично было бы предусмотреть и обратный вариант: «Они меня переубедили». Не предусмотрели? Значит, уверены, что такое в принципе невозможно. Тогда перед нами не вопрос, а утверждение: «наши» не ошибаются, а пропаганда — это всегда «их», чужая и неправильная. В их мире права может быть только одна сторона. Всё остальное — девиация, требующая исправления.

Но есть и обнадёживающий знак: конверсия в этом голосовании заметно ниже, чем в других опросах канала. Похоже, даже среди собственной аудитории такие шаблоны вызывают сомнение. Зритель почувствовал подвох — и не стал выбирать из предложенного меню, где под видом опроса подавалась готовая инструкция по нравственно-политическому дистанцированию от инакомыслящих. Отказ от одной пропаганды, к счастью, не обязывает принимать другую.

И слава Богу, что всё больше тех, кто отказывается быть объектом чужих идеологических упражнений — и выбирает не сторону конфликта, а сторону человеческую. Потому что, когда всё это закончится договорнячком, когда большие дяди снова пожмут друг другу руки и вернутся к business as usual, останется один вопрос: восстановишь ли ты, телезритель, ту самую связь, которую так легко позволил разорвать во имя «правильной» повестки?

28.04.202517:42

Приходите на главное просветительское мероприятие этого сезона — Интеллектуальную ярмарку имени купца Саввы Мамонтова

10 и 11 мая в Москве вас ожидают два дня увлекательных лекций, дискуссий и дебатов от ведущих экспертов в экономике, философии и современной культуре:

🔴Родион Белькович и Андрей Быстров из Центра республиканских исследований обсудят актуальные вопросы современной политической философии;

🔴главный редактор «Фронды» Даниил Касаткин расскажет об эволюции русского печатного стиля;

🔴экономист Григорий Баженов — о проблемах и вызовах рынка недвижимости;

🔴политтехнолог Павел Дубравский — почему мы голосуем за одних политиков и не поддерживаем других;

🔴исследовательница в области когнитивных нейронаук Алиса Годованец объяснит сложности взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Также вас ожидают двойные дебаты с участием экономиста Василия Тополева: в первый день — с общественным деятелем Максимом Шевченко, во второй — с экономистом Алексеем Сафроновым, автором книги «Большая советская экономика».

После официальной части вас ждет эксклюзивное афтепати, на котором вы сможете пообщаться со спикерами в непринужденной атмосфере.

Спешите купить билет — количество мест ограничено

Когда: 10 мая (сб), 12:00-21:00 и 11 мая (вс), 17:00-20:00

Где: Москва, Столярный пер., 3к15, ДК Рассвет. Второй день — секретное место

10 и 11 мая в Москве вас ожидают два дня увлекательных лекций, дискуссий и дебатов от ведущих экспертов в экономике, философии и современной культуре:

🔴Родион Белькович и Андрей Быстров из Центра республиканских исследований обсудят актуальные вопросы современной политической философии;

🔴главный редактор «Фронды» Даниил Касаткин расскажет об эволюции русского печатного стиля;

🔴экономист Григорий Баженов — о проблемах и вызовах рынка недвижимости;

🔴политтехнолог Павел Дубравский — почему мы голосуем за одних политиков и не поддерживаем других;

🔴исследовательница в области когнитивных нейронаук Алиса Годованец объяснит сложности взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Также вас ожидают двойные дебаты с участием экономиста Василия Тополева: в первый день — с общественным деятелем Максимом Шевченко, во второй — с экономистом Алексеем Сафроновым, автором книги «Большая советская экономика».

После официальной части вас ждет эксклюзивное афтепати, на котором вы сможете пообщаться со спикерами в непринужденной атмосфере.

Спешите купить билет — количество мест ограничено

Когда: 10 мая (сб), 12:00-21:00 и 11 мая (вс), 17:00-20:00

Где: Москва, Столярный пер., 3к15, ДК Рассвет. Второй день — секретное место

20.04.202509:26

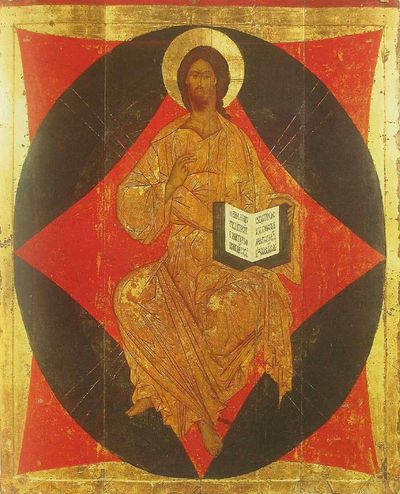

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ ИЗЪ МЕРТВЫХЪ, СМЕРТIЮ НА СМЕРТЬ НАСТУПИ, И ГРОБНЫМЪ ЖИВОТЪ ДАРОВА

06.05.202510:54

10 мая, уже в эту субботу, образованной публике столицы представится прекрасная возможность скрасить выходной день в компании близких по мысли и духу — интеллектуальная ярмарка имени Саввы Мамонтова!

В программе лекций отдельным блоком стоят выступления членов ЦРИ, так что вы точно не пожалеете. О чём же поведают жаждущим истины Андрей Быстров и Родион Белькович? О свободе и порядке!

Как века каторг и лагерей не вытравили из русской души непокорность и любовь к вольнице? Означает ли свобода вседозволенность или личную ответственность за судьбу себя и мира? Почему интеллектуальная зрелость требует от свободных людей последовательных размышлений о порядке?

Не пропустите!

10 мая в ДК «Рассвет»

РЕГИСТРАЦИЯ

В программе лекций отдельным блоком стоят выступления членов ЦРИ, так что вы точно не пожалеете. О чём же поведают жаждущим истины Андрей Быстров и Родион Белькович? О свободе и порядке!

Как века каторг и лагерей не вытравили из русской души непокорность и любовь к вольнице? Означает ли свобода вседозволенность или личную ответственность за судьбу себя и мира? Почему интеллектуальная зрелость требует от свободных людей последовательных размышлений о порядке?

Не пропустите!

10 мая в ДК «Рассвет»

РЕГИСТРАЦИЯ

27.04.202510:44

Родион Белькович в эфире RTVI! Репортаж посвящён демографическим проблемам США, истокам политики натализма, конспирологическим теориям замещения и планам технократической элиты.

28.04.202507:31

Необыкновенный фашизм

На днях Дональд Трамп дал длинное интервью журналу Time по результатам первых 100 дней своего нового срока. Длинное, но не особенно захватывающее: обе стороны отыграли положенную им программу. Представитель прессы обеспокоенно, но подчёркнуто корректно задавал каверзные вопросы из хорошо известного набора (сокращение денег на исследования рака, прессинг пропалестинских студентов, депортации без суда и следствия и пр.). Президент США же напоминал о своём прекрасном тонусе, жаловался на унаследованные от Байдена проблемы с яйцами, рассказывал о друзьях по всему миру. В общем, мы и сами могли бы такое интервью за них составить — мы бы даже добавили побольше всего beautiful.

Но этот разговор в очередной раз напомнил об одной теме, к которой постоянно возвращается Трамп и его команда — и новое интервью Time не стало исключением: «мандат народа». Тезис выглядит так — мы сейчас может быть и делаем вещи, которые вам кажутся не очень симпатичными. Возможно, вы даже сомневаетесь в их конституционности. Но это именно то, что и составляло содержание нашей программы на выборах. Иными словами, американский народ голосовал именно за это. Мы одержали бесспорную победу, не оставляющую сомнений в воле населения. Следовательно, было бы странно не выполнять наши предвыборные обещания. Это может показаться довольно проходной фигурой речи — как-то надо отбиваться от нападок. Но на самом деле тема народного мандата составляет саму суть сложившегося вокруг Трампа движения, которое представляет собой организованную попытку завершения революции, начатой в XVIII веке.

Хорошо известно, что Конституция США не предполагает демократическую организацию власти (демократия в основном законе даже не упоминается) — она учреждает республику с сильной системой сдержек и противовесов, где участие населения в отправлении власти сведено к минимуму. Всё это ещё в пореволюционный период объяснял не очень хорошо известный у нас президент США Джон Адамс, а вслед за ним — и вице-президент Джон Калхун. Демократический импульс освободительной борьбы не достиг стандартного для Европы апогея — создания современного национального государства, где избранная непосредственно населением власть реализует волю «нации». Население, наряду с иными субъектами (прежде всего, штатами), просто участвует в формировании сложной политической системы, ни один из элементов которой не может претендовать на тотальность своих полномочий. За президента голосуют выборщики, представительство в Сенате не пропорционально населению региона, судьи вообще назначаются. В общем, нет никакого центра, который был бы точкой сборки народа и власти. Поэтому Калхун настаивал на том, что не существует никакой нации Соединённых Штатов. Есть совокупность республик, добровольно (и, возможно, временно) объединённых в политический союз.

Иными словами, классическая «буржуазная революция» в XVIII веке не была завершена. На протяжении всей последующей истории разные политические силы стремились довести дело до конца, приведя США к общему знаменателю со странами континентальной Европы. Сто пятьдесят лет назад этим занимался Линкольн, сто лет назад — Рузвельт, сегодня этим занимается Трамп. Если вы думаете, что он борется с избыточной государственной властью, вы заблуждаетесь. Трамп борется с теми формами власти, которые не обладают народным мандатом — для того, чтобы в своём лице этот мандат реализовать по полной программе. Именно поэтому он подчёркивает, что победил не только на уровне выборщиков, но и в масштабе страны. Поэтому наиболее острый конфликт у Трампа сейчас разгорелся не с демократами в парламенте, а именно с судами, так как последние воплощают противоположный народовластию принцип. Депортации мигрантов здесь — только повод, только перчатка в лицо старому режиму. Вам это может показаться странным, но именно Трамп сегодня мог бы заявить с какого-нибудь балкона: Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato.

На днях Дональд Трамп дал длинное интервью журналу Time по результатам первых 100 дней своего нового срока. Длинное, но не особенно захватывающее: обе стороны отыграли положенную им программу. Представитель прессы обеспокоенно, но подчёркнуто корректно задавал каверзные вопросы из хорошо известного набора (сокращение денег на исследования рака, прессинг пропалестинских студентов, депортации без суда и следствия и пр.). Президент США же напоминал о своём прекрасном тонусе, жаловался на унаследованные от Байдена проблемы с яйцами, рассказывал о друзьях по всему миру. В общем, мы и сами могли бы такое интервью за них составить — мы бы даже добавили побольше всего beautiful.

Но этот разговор в очередной раз напомнил об одной теме, к которой постоянно возвращается Трамп и его команда — и новое интервью Time не стало исключением: «мандат народа». Тезис выглядит так — мы сейчас может быть и делаем вещи, которые вам кажутся не очень симпатичными. Возможно, вы даже сомневаетесь в их конституционности. Но это именно то, что и составляло содержание нашей программы на выборах. Иными словами, американский народ голосовал именно за это. Мы одержали бесспорную победу, не оставляющую сомнений в воле населения. Следовательно, было бы странно не выполнять наши предвыборные обещания. Это может показаться довольно проходной фигурой речи — как-то надо отбиваться от нападок. Но на самом деле тема народного мандата составляет саму суть сложившегося вокруг Трампа движения, которое представляет собой организованную попытку завершения революции, начатой в XVIII веке.

Хорошо известно, что Конституция США не предполагает демократическую организацию власти (демократия в основном законе даже не упоминается) — она учреждает республику с сильной системой сдержек и противовесов, где участие населения в отправлении власти сведено к минимуму. Всё это ещё в пореволюционный период объяснял не очень хорошо известный у нас президент США Джон Адамс, а вслед за ним — и вице-президент Джон Калхун. Демократический импульс освободительной борьбы не достиг стандартного для Европы апогея — создания современного национального государства, где избранная непосредственно населением власть реализует волю «нации». Население, наряду с иными субъектами (прежде всего, штатами), просто участвует в формировании сложной политической системы, ни один из элементов которой не может претендовать на тотальность своих полномочий. За президента голосуют выборщики, представительство в Сенате не пропорционально населению региона, судьи вообще назначаются. В общем, нет никакого центра, который был бы точкой сборки народа и власти. Поэтому Калхун настаивал на том, что не существует никакой нации Соединённых Штатов. Есть совокупность республик, добровольно (и, возможно, временно) объединённых в политический союз.

Иными словами, классическая «буржуазная революция» в XVIII веке не была завершена. На протяжении всей последующей истории разные политические силы стремились довести дело до конца, приведя США к общему знаменателю со странами континентальной Европы. Сто пятьдесят лет назад этим занимался Линкольн, сто лет назад — Рузвельт, сегодня этим занимается Трамп. Если вы думаете, что он борется с избыточной государственной властью, вы заблуждаетесь. Трамп борется с теми формами власти, которые не обладают народным мандатом — для того, чтобы в своём лице этот мандат реализовать по полной программе. Именно поэтому он подчёркивает, что победил не только на уровне выборщиков, но и в масштабе страны. Поэтому наиболее острый конфликт у Трампа сейчас разгорелся не с демократами в парламенте, а именно с судами, так как последние воплощают противоположный народовластию принцип. Депортации мигрантов здесь — только повод, только перчатка в лицо старому режиму. Вам это может показаться странным, но именно Трамп сегодня мог бы заявить с какого-нибудь балкона: Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato.

01.05.202514:28

Друзья, сегодня в 21:30 мы проведём на платформе Бусти дружеский стрим, на котором призываем всех вас поприсутствовать!

В атмосфере доброго диалога обсудим мир во всём мире, труд по его достижению и май, который может всех нас к этому приблизить.

Небольшое спонтанное мероприятие для тех из вас, кто всегда наготове. Подпишитесь на Бусти, чтобы не пропустить!

В атмосфере доброго диалога обсудим мир во всём мире, труд по его достижению и май, который может всех нас к этому приблизить.

Небольшое спонтанное мероприятие для тех из вас, кто всегда наготове. Подпишитесь на Бусти, чтобы не пропустить!

20.04.202521:34

К Пасхе и Рождеству у националистов обычно случаются обострения. И я имею в виду, разумеется, не только националистов отечественного производства: эксплуатация религии в собственных политических целях характерна для правых движений многих стран. Есть одна закономерность: чем меньшую роль религия играет в реальной, повседневной жизни и самих националистов, и соответствующего социума, тем более остервенело профильные медиаресурсы рассказывают о том, с носителями какого паспорта сегодня солидарен Бог. В случае с русскими (и примкнувшими к ним) националистами это дело всегда щедро приправляется порцией дореволюционных приторных открыток с розовощёкими детишечками, умильненькими ангелочками, удалыми богатырями и красными девицами. Годы ежедневной кропотливой работы женщин за пятьдесят в вотсапе не прошли даром: им выросла достойная смена, существующая в рамках тех же форм мышления. Картинка, мем, косоворотка — что угодно, только не живая человеческая душа, сомневающаяся в своей правоте. Нет, всегда «с нами Бог» и всё тут.

Но эта околохудожественная деятельность вызывает доброжелательный отклик только у той же самой аудитории, она замкнута на себя. То есть на тех, кто решил, что уже пришло время примерить что-то солидное в качестве личины после многолетнего прослушивания русского рэпа про алкоголь, наркотики и телесные выделения. Медийная работа такого толка неинтересна людям, всерьёз и искренне погружённым в русский контекст. Ни один человек, действительно любящий Пушкина, не хочет смотреть на его вульгарно-политическую эксплуатацию плохими художниками. Ни один верующий человек не хочет, чтобы Христа и Богородицу использовали для борьбы за кресло муниципального депутата. Но в «правой» среде это всё не имеет никакого значения, потому что пушкины, чайковские и даже христианство тут — только «контент», позволяющий распознавать себе подобных и вызывать условные речевые рефлексы. Замечено, например, что значительному числу интернет-националистов приходится прикладывать недюжинные усилия, чтобы побороть с трудом контролируемое желание общаться при помощи одного слова — новиоп.

Русский националист, благоговейно нажимающий на кнопку «отправить» возле очередной картинки с политически нагруженной рождественской ёлкой, допускает один важный социальный просчёт в своём прогнозировании — его посыл не сможет найти массовый отклик, он не приобретёт широкую аудиторию по той причине, что ниша эта уже занята. Те самые женщины в вотсапе давно и гораздо успешнее делают ровно это — преподносят аудитории приторную умильность по поводу воображаемой России, а их дети обоих полов уже давно повторяют всё то же в инстаграме, выкладывая платочно-корзиночные, мускульно-крестовые или подчёркнуто семейные фото с одухотворёнными лицами. Иными словами, националисты могут откусить лишь очень маленький, очень нишевый кусочек от чужого пирога. Националист со своей открыткой про борьбу пряничных белогвардейцев с большевистской гадиной не привносит ничего нового и интересного, его политический флёр попросту лишний, необязательный в этом вполне законченном проекте «Россия Сусальная». Это у него просто такой период, пройдёт. В начале девяностых многие эстрадные исполнители пробовали себя в жанре клуба белогвардейского романса.

Националисты предпочитают упорно не замечать, что критика русского национализма — это критика системы дешёвых кукольных иллюзий, мешающих русским. Гораздо безопаснее для собственной идентичности решить, что все критики национализма — эти самые «новиопы». Потому что в противном случае пришлось бы признать, что, возможно, никакие косоворотки, татуировки и открытки с богатырями не шатают режим, не изгоняют мигрантов и, разумеется, не выдают Богу ни паспорт, ни партийный билет.

Но эта околохудожественная деятельность вызывает доброжелательный отклик только у той же самой аудитории, она замкнута на себя. То есть на тех, кто решил, что уже пришло время примерить что-то солидное в качестве личины после многолетнего прослушивания русского рэпа про алкоголь, наркотики и телесные выделения. Медийная работа такого толка неинтересна людям, всерьёз и искренне погружённым в русский контекст. Ни один человек, действительно любящий Пушкина, не хочет смотреть на его вульгарно-политическую эксплуатацию плохими художниками. Ни один верующий человек не хочет, чтобы Христа и Богородицу использовали для борьбы за кресло муниципального депутата. Но в «правой» среде это всё не имеет никакого значения, потому что пушкины, чайковские и даже христианство тут — только «контент», позволяющий распознавать себе подобных и вызывать условные речевые рефлексы. Замечено, например, что значительному числу интернет-националистов приходится прикладывать недюжинные усилия, чтобы побороть с трудом контролируемое желание общаться при помощи одного слова — новиоп.

Русский националист, благоговейно нажимающий на кнопку «отправить» возле очередной картинки с политически нагруженной рождественской ёлкой, допускает один важный социальный просчёт в своём прогнозировании — его посыл не сможет найти массовый отклик, он не приобретёт широкую аудиторию по той причине, что ниша эта уже занята. Те самые женщины в вотсапе давно и гораздо успешнее делают ровно это — преподносят аудитории приторную умильность по поводу воображаемой России, а их дети обоих полов уже давно повторяют всё то же в инстаграме, выкладывая платочно-корзиночные, мускульно-крестовые или подчёркнуто семейные фото с одухотворёнными лицами. Иными словами, националисты могут откусить лишь очень маленький, очень нишевый кусочек от чужого пирога. Националист со своей открыткой про борьбу пряничных белогвардейцев с большевистской гадиной не привносит ничего нового и интересного, его политический флёр попросту лишний, необязательный в этом вполне законченном проекте «Россия Сусальная». Это у него просто такой период, пройдёт. В начале девяностых многие эстрадные исполнители пробовали себя в жанре клуба белогвардейского романса.

Националисты предпочитают упорно не замечать, что критика русского национализма — это критика системы дешёвых кукольных иллюзий, мешающих русским. Гораздо безопаснее для собственной идентичности решить, что все критики национализма — эти самые «новиопы». Потому что в противном случае пришлось бы признать, что, возможно, никакие косоворотки, татуировки и открытки с богатырями не шатают режим, не изгоняют мигрантов и, разумеется, не выдают Богу ни паспорт, ни партийный билет.

22.04.202507:22

Разговоры об идеализме — уже на следующей неделе ❤️

Приближается одно из самых ярких и интересных весенних просветительских мероприятий в Нижнем Новгороде! В центре внимания — острая и широко обсуждаемая тема: происхождение политической власти и «милосердие» властителей-тиранов.

На сцене:

▪️ Философ Андрей Быстров вспомнит философию Николо Макиавелли и его взгляды на происхождение власти.

▪️ Историк Николай Росов обсудит разочарование в демократических идеалах.

▪️ Главный редактор глянцевого альманаха «Фронда» Даниил Касаткин расскажет, как в непростое время можно самоорганизовываться для реализации локальных проектов.

Билеты можно приобрести в нашем боте: @libertarian_shop_bot

Выберите вкладку «Мероприятия» и один из двух типов входных билетов 😉

Где: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 115, отель «Ибис»

Когда: 27 апреля (вс), 13:00

Приближается одно из самых ярких и интересных весенних просветительских мероприятий в Нижнем Новгороде! В центре внимания — острая и широко обсуждаемая тема: происхождение политической власти и «милосердие» властителей-тиранов.

На сцене:

▪️ Философ Андрей Быстров вспомнит философию Николо Макиавелли и его взгляды на происхождение власти.

▪️ Историк Николай Росов обсудит разочарование в демократических идеалах.

▪️ Главный редактор глянцевого альманаха «Фронда» Даниил Касаткин расскажет, как в непростое время можно самоорганизовываться для реализации локальных проектов.

Билеты можно приобрести в нашем боте: @libertarian_shop_bot

Выберите вкладку «Мероприятия» и один из двух типов входных билетов 😉

Где: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 115, отель «Ибис»

Когда: 27 апреля (вс), 13:00

18.04.202516:25

Если есть «мировое большинство», значит, существует и «мировое меньшинство», т.е. страны Запада. При этом «большинство» становится все многочисленнее, а «меньшинство» - все меньше. Что это будет означать с точки зрения мирового устройства? Надолго ли хватит «меньшинству» накопленной форы? Наконец, частью какой группы является Россия?

18 апреля на XX Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества проходит сессия «”Глобальное меньшинство”: есть ли будущее у Запада?». Модератор - председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

18 апреля на XX Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества проходит сессия «”Глобальное меньшинство”: есть ли будущее у Запада?». Модератор - председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

16.04.202514:02

Канал ЦРИ в подборке Telegram-каналов, посвящённых свободной политике. В папке вы найдёте:

Политическую историю Нового и Новейшего времени от Стального шлема

Канал Political Animals об академической политологии и смежных науках

Политконсультанта Павла Дубравского

Центр Республиканских Исследований

Канал о роли политических элит в историческом развитии Атлас амбиций

Эксперта по немецкой и европейской политике Бундесканцлера

Либертарианскую Партию России

Международное волюнтаристское движение Montelibero

Канал Классический либерал

Либертарианскую правозащитницу Геру Угрюмову

Канал о российской и международной политике политолога Александра Бочарова

Глянцевый альманах для новой русской интеллигенции «Фронда»

Культурно-просветительские проект СтудВоля

Добавить папку себе

Политическую историю Нового и Новейшего времени от Стального шлема

Канал Political Animals об академической политологии и смежных науках

Политконсультанта Павла Дубравского

Центр Республиканских Исследований

Канал о роли политических элит в историческом развитии Атлас амбиций

Эксперта по немецкой и европейской политике Бундесканцлера

Либертарианскую Партию России

Международное волюнтаристское движение Montelibero

Канал Классический либерал

Либертарианскую правозащитницу Геру Угрюмову

Канал о российской и международной политике политолога Александра Бочарова

Глянцевый альманах для новой русской интеллигенции «Фронда»

Культурно-просветительские проект СтудВоля

Добавить папку себе

登录以解锁更多功能。

![[Un Libertario]🚁🇨🇱 Avatar](https://static-storm.tglist.com/da1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb/8f54759f-402b-445e-9575-d761a5d5b2d4.jpg?w=64&h=64)