My Proxy | مای پروکسی

حامیان پزشکیان

Airdrop Fam

Notcoin Community

Proxy MTProto

Binance Announcements

Proxy MTProto | پروکسی

iRo Proxy | پروکسی

خبرفوری

My Proxy | مای پروکسی

حامیان پزشکیان

Airdrop Fam

Notcoin Community

Proxy MTProto

Binance Announcements

Proxy MTProto | پروکسی

iRo Proxy | پروکسی

خبرفوری

My Proxy | مای پروکسی

حامیان پزشکیان

Airdrop Fam

Лаборатория Культур

启蒙娱乐

Канал о религиоведении, искусстве, культуре, гуманитарных науках

💌 Реклама и сотрудничество: @culturelabsadmin

🌱 Условия размещения рекламы: @culturelabs_promo

Купить рекламу через сервис: https://telega.in/c/culturelabs

💌 Реклама и сотрудничество: @culturelabsadmin

🌱 Условия размещения рекламы: @culturelabs_promo

Купить рекламу через сервис: https://telega.in/c/culturelabs

关联群组

Лаборатория Культур | чат

14

记录

15.05.202519:50

8.6K订阅者13.04.202514:28

400引用指数22.11.202423:59

2.2K每帖平均覆盖率10.05.202519:03

1.6K广告帖子的平均覆盖率08.03.202511:46

37.27%ER23.11.202423:59

33.84%ERR16.05.202512:00

Пуговица как культурный артефакт

Пуговица — настолько привычная деталь одежды, что её культурное значение часто ускользает из виду. Но в действительности это — символ статуса, элемент магической защиты, культурный маркер и даже носитель идеологии. Путешествуя во времени и пространстве, пуговица стала отражением общественных представлений о телесности, власти, сакральном и повседневном.

Самые ранние пуговицы, найденные в долине Инда (около 2000 г. до н.э.), не застегивались. Они были декоративными и, вероятно, служили для демонстрации статуса, поскольку изготавливались из дорогих раковин и нашивались на одежду в качестве значимого символа. В Китае в начале правления династии Чжоу (~1000 г. до н.э.) появляются тканевые петли — и пуговица, представлявшая собой узел, помимо символического, приобретает функциональное значение.

В славянской традиции пуговица часто выполняет апотропейную (защитную) функцию. Внутри полых пуговиц прятали зёрна, чтобы их звук при движении, отпугивал злых духов. В этом контексте пуговица — это не застёжка, а амулет, своего рода "зашитое заклинание".

В Средневековой Европе пуговица становится символом престижа: с XIII века в моду входят декоративные пуговицы из золота, серебра и эмали. Их изготовлением могли заниматься мастера, связанные с ювелирным и текстильным ремеслом.

В Империи Цин так называемые mandarin buttons, или «ранговые пуговицы», использовались как знаки ранга. Эти сферические декоративные элементы нашивались на шапки чиновников. Цвет и материал указывали на один из девяти рангов.

У инуитов пуговицы вырезались из кости и бивня моржа. Иногда им придавали форму животных, и они становились визуальным выражением мифа. Функция здесь также вторична, важнее сообщение, зашифрованное в форме.

Считается, что при Петре I в России на манжетах мундиров появляются оловянные пуговицы, чтобы солдаты не вытирали рукавом рот. Прагматично, но в холодное время года олово крошилось — и "малая форма" становилась источником большой проблемы. Впрочем, это скорее исторический анекдот, чем факт 🙂

В Японии XIX века сацумские пуговицы превращаются в миниатюры: расписная керамика, продававшаяся как туристический сувенир. А в Европе XVIII века появляются "картины на пуговицах" — сцены из Евангелия или аллегории добродетелей. Так пуговица становится нарративом.

Пуговица — это напоминание: даже в мельчайших деталях одежды спрятана история цивилизации. И мы зачастую носим ее на себе😄

Это был пост в рамках нашей рубрики Маленькие вещи – большие истории. А какой предмет вы хотели бы "расстегнуть" следующим? Ждем ваши комментарии!

Лаборатория Культур

Пуговица — настолько привычная деталь одежды, что её культурное значение часто ускользает из виду. Но в действительности это — символ статуса, элемент магической защиты, культурный маркер и даже носитель идеологии. Путешествуя во времени и пространстве, пуговица стала отражением общественных представлений о телесности, власти, сакральном и повседневном.

Самые ранние пуговицы, найденные в долине Инда (около 2000 г. до н.э.), не застегивались. Они были декоративными и, вероятно, служили для демонстрации статуса, поскольку изготавливались из дорогих раковин и нашивались на одежду в качестве значимого символа. В Китае в начале правления династии Чжоу (~1000 г. до н.э.) появляются тканевые петли — и пуговица, представлявшая собой узел, помимо символического, приобретает функциональное значение.

В славянской традиции пуговица часто выполняет апотропейную (защитную) функцию. Внутри полых пуговиц прятали зёрна, чтобы их звук при движении, отпугивал злых духов. В этом контексте пуговица — это не застёжка, а амулет, своего рода "зашитое заклинание".

В Средневековой Европе пуговица становится символом престижа: с XIII века в моду входят декоративные пуговицы из золота, серебра и эмали. Их изготовлением могли заниматься мастера, связанные с ювелирным и текстильным ремеслом.

В Империи Цин так называемые mandarin buttons, или «ранговые пуговицы», использовались как знаки ранга. Эти сферические декоративные элементы нашивались на шапки чиновников. Цвет и материал указывали на один из девяти рангов.

У инуитов пуговицы вырезались из кости и бивня моржа. Иногда им придавали форму животных, и они становились визуальным выражением мифа. Функция здесь также вторична, важнее сообщение, зашифрованное в форме.

Считается, что при Петре I в России на манжетах мундиров появляются оловянные пуговицы, чтобы солдаты не вытирали рукавом рот. Прагматично, но в холодное время года олово крошилось — и "малая форма" становилась источником большой проблемы. Впрочем, это скорее исторический анекдот, чем факт 🙂

В Японии XIX века сацумские пуговицы превращаются в миниатюры: расписная керамика, продававшаяся как туристический сувенир. А в Европе XVIII века появляются "картины на пуговицах" — сцены из Евангелия или аллегории добродетелей. Так пуговица становится нарративом.

Пуговица — это напоминание: даже в мельчайших деталях одежды спрятана история цивилизации. И мы зачастую носим ее на себе😄

Это был пост в рамках нашей рубрики Маленькие вещи – большие истории. А какой предмет вы хотели бы "расстегнуть" следующим? Ждем ваши комментарии!

Лаборатория Культур

13.05.202508:11

Жители турецкого города «обкурились» по ошибке

В апреле в городе Лидже на востоке Турции прошла масштабная операция по уничтожению наркотиков. Местная жандармерия сожгла 20 тонн конфискованного каннабиса прямо на открытой площадке, используя 200 литров дизельного топлива. Всё бы ничего, но дым от горящей марихуаны окутал весь город — и не рассеивался из-за полного безветрия.

По данным турецких СМИ, в результате «горячего инцидента» 25-тысячное население Лидже оказалось под воздействием наркотического дыма. У горожан начались проблемы со здоровьем: головокружение, тошнота, галлюцинации.

«Мы уже несколько дней не можем открыть окна из-за запаха. Такое происходит каждый год», — пожаловались местные жители.

Президент Ассоциации Green Star, Яхья Огер, заявил, что дым от сжигания наркотиков может быть токсичен и вызывать симптомы отравления, даже при пассивном вдыхании — аналогично табачному дыму в закрытых помещениях.

Сожжённый каннабис, по официальной информации, был изъят в результате 226 операций, проведенных в прошлом году, и оценен в 10 миллиардов турецких лир (примерно $260 млн). Более того, власти выложили упаковки с травой на земле так, чтобы они составили слово "Lice" (название города), перед тем как поджечь — что активисты назвали «показушной и непрофессиональной акцией».

Этот случай — ещё одно напоминание о том, как ритуалы власти (даже в рамках политики борьбы с наркотиками) могут вступать в конфликт с заботой о здоровье граждан и среде обитания🥲

Источник

Лаборатория Культур

В апреле в городе Лидже на востоке Турции прошла масштабная операция по уничтожению наркотиков. Местная жандармерия сожгла 20 тонн конфискованного каннабиса прямо на открытой площадке, используя 200 литров дизельного топлива. Всё бы ничего, но дым от горящей марихуаны окутал весь город — и не рассеивался из-за полного безветрия.

По данным турецких СМИ, в результате «горячего инцидента» 25-тысячное население Лидже оказалось под воздействием наркотического дыма. У горожан начались проблемы со здоровьем: головокружение, тошнота, галлюцинации.

«Мы уже несколько дней не можем открыть окна из-за запаха. Такое происходит каждый год», — пожаловались местные жители.

Президент Ассоциации Green Star, Яхья Огер, заявил, что дым от сжигания наркотиков может быть токсичен и вызывать симптомы отравления, даже при пассивном вдыхании — аналогично табачному дыму в закрытых помещениях.

Сожжённый каннабис, по официальной информации, был изъят в результате 226 операций, проведенных в прошлом году, и оценен в 10 миллиардов турецких лир (примерно $260 млн). Более того, власти выложили упаковки с травой на земле так, чтобы они составили слово "Lice" (название города), перед тем как поджечь — что активисты назвали «показушной и непрофессиональной акцией».

Этот случай — ещё одно напоминание о том, как ритуалы власти (даже в рамках политики борьбы с наркотиками) могут вступать в конфликт с заботой о здоровье граждан и среде обитания🥲

Источник

Лаборатория Культур

14.05.202511:02

Будущее отменяется: почему кино утратило веру в завтрашний день

Когда последний раз вы видели по-настоящему позитивный фильм о будущем? Где нет антиутопий, где технологии не убивают человечность, и где общество не катится в пропасть? Кажется, кинематограф смотрит на будущее все более пессимистично.

В фантастических произведениях XX века ещё теплилась надежда: от светлого (хоть путь к нему труден) будущего у братьев Стругацких до футуризма «Стартрека», где технологии служили миру. Сегодня же будущее в кино либо пугает, либо вызывает тоску. В «Бегущем по лезвию» — одиночество среди неоновых огней. В «Чёрном зеркале» — технологии как зеркало наших страхов. Даже «Она» Спайка Джонза — история любви между человеком и операционной системой — заканчивается расставанием и пустотой.

➡️Почему все так?

Мы переживаем культурный кризис, в котором будущее больше не выглядит возможным или желанным. В эпоху климатических катастроф, пандемии, войн, технологических рисков и глобального неравенства трудно представить утопию, не выглядящую наивной. Ушёл в прошлое «прогрессистский миф» — вера в то, что с каждым годом жить будет лучше.

На смену пришла ностальгия по концепту “будущего”, который, судя по всему, остался для нас в прошлом. Слышали про «Страну будущего» от Disney? Фильм как раз задумывался как редкий пример позитивного футуризма в кино: герои верят, что мир можно изменить, и находят доступ в утопическое будущее. Однако фильм провалился в прокате и остался малозамеченным, что, возможно, само по себе символично.

Можно ли сегодня вообразить светлое завтра — не как наивную мечту, а как возможную реальность? Или само будущее как категория уходит из нашей культуры? Кажется, мы вступили в постфутуристическую эпоху, где главное — не ждать будущего, а как-то пережить настоящее.

А какие кино-образы будущего запомнились вам?

Делитесь в комментариях — разберёмся вместе.

Лаборатория Культур

Когда последний раз вы видели по-настоящему позитивный фильм о будущем? Где нет антиутопий, где технологии не убивают человечность, и где общество не катится в пропасть? Кажется, кинематограф смотрит на будущее все более пессимистично.

В фантастических произведениях XX века ещё теплилась надежда: от светлого (хоть путь к нему труден) будущего у братьев Стругацких до футуризма «Стартрека», где технологии служили миру. Сегодня же будущее в кино либо пугает, либо вызывает тоску. В «Бегущем по лезвию» — одиночество среди неоновых огней. В «Чёрном зеркале» — технологии как зеркало наших страхов. Даже «Она» Спайка Джонза — история любви между человеком и операционной системой — заканчивается расставанием и пустотой.

➡️Почему все так?

Мы переживаем культурный кризис, в котором будущее больше не выглядит возможным или желанным. В эпоху климатических катастроф, пандемии, войн, технологических рисков и глобального неравенства трудно представить утопию, не выглядящую наивной. Ушёл в прошлое «прогрессистский миф» — вера в то, что с каждым годом жить будет лучше.

На смену пришла ностальгия по концепту “будущего”, который, судя по всему, остался для нас в прошлом. Слышали про «Страну будущего» от Disney? Фильм как раз задумывался как редкий пример позитивного футуризма в кино: герои верят, что мир можно изменить, и находят доступ в утопическое будущее. Однако фильм провалился в прокате и остался малозамеченным, что, возможно, само по себе символично.

Можно ли сегодня вообразить светлое завтра — не как наивную мечту, а как возможную реальность? Или само будущее как категория уходит из нашей культуры? Кажется, мы вступили в постфутуристическую эпоху, где главное — не ждать будущего, а как-то пережить настоящее.

А какие кино-образы будущего запомнились вам?

Делитесь в комментариях — разберёмся вместе.

Лаборатория Культур

12.05.202513:02

Первый американский папа и тени Ватикана

8 мая над Сикстинской капеллой наконец поднялся белый дым — знак того, что конклав сделал свой выбор (подробнее о процессе выбора нового Папы Римского мы писали тут). Новым папой Римско-католической церкви стал американец Роберт Фрэнсис Прево. Он выбрал имя Лев XIV, и стал первым папой североамериканского происхождения. (Теперь можно с полным основанием утверждать, что Католическая церковь вступила на путь избавления от европоцентризма)

Прево родом из Чикаго, математик по образованию, он занимался миссионерской работой в Перу, генеральный настоятель ордена августинцев, префект Дикастерии по делам епископов. Как и его предшественника, Франциска, Прево считают реформатором и человеком, верящим в силу местных сообществ. Его девиз — In Illo uno unum ("в Едином — быть едиными"). Цитата, взятая из святого Августина, отражает стремление к духовному единству в разноликом мире.

💬 В своей первой речи он сказал: “Мир вам всем”. Но что стоит за этими словами?

Прево — августинец. А августинцы — это орден пастырской работы и учености. Символика ордена — пылающее сердце, пронзенное стрелой, на фоне книги. Стрела — боль поиска, огонь — любовь к истине, книга — разум. Именно такой католицизм — не воинственный, не торжественный, а размышляющий — Прево хочет привнести в папство.

Но где выбор — там и тревоги. Почти сразу после объявления имени нового папы в социальных сетях появились догадки и спекуляции. Кто-то пишет о влиянии американских элит, кто-то — о том, что избрание Прево укрепит позиции реформаторов в Ватикане. А кто-то, напротив, видит в этом манёвр в игре между США и католическими кругами Европы. Пока это только гипотезы — но уже сам факт их появления говорит о глубоком напряжении между разными силами внутри современной Церкви.

Имя Лев XIV отсылает к двум значимым фигурам в истории папства: Льву I Великому, защитнику Рима от гуннов, и Льву XIII, автору знаменитой энциклики Rerum Novarum, заложившей основы католической социальной доктрины и отразившей стремление Церкви к модернизации. Этот выбор подчеркивает стремление нового понтифика к социальной справедливости и диалогу с современным миром.

Ждем новых историй и теорий о Льве XIV, чтобы поделиться с вами!

Лаборатория Культур

8 мая над Сикстинской капеллой наконец поднялся белый дым — знак того, что конклав сделал свой выбор (подробнее о процессе выбора нового Папы Римского мы писали тут). Новым папой Римско-католической церкви стал американец Роберт Фрэнсис Прево. Он выбрал имя Лев XIV, и стал первым папой североамериканского происхождения. (Теперь можно с полным основанием утверждать, что Католическая церковь вступила на путь избавления от европоцентризма)

Прево родом из Чикаго, математик по образованию, он занимался миссионерской работой в Перу, генеральный настоятель ордена августинцев, префект Дикастерии по делам епископов. Как и его предшественника, Франциска, Прево считают реформатором и человеком, верящим в силу местных сообществ. Его девиз — In Illo uno unum ("в Едином — быть едиными"). Цитата, взятая из святого Августина, отражает стремление к духовному единству в разноликом мире.

💬 В своей первой речи он сказал: “Мир вам всем”. Но что стоит за этими словами?

Прево — августинец. А августинцы — это орден пастырской работы и учености. Символика ордена — пылающее сердце, пронзенное стрелой, на фоне книги. Стрела — боль поиска, огонь — любовь к истине, книга — разум. Именно такой католицизм — не воинственный, не торжественный, а размышляющий — Прево хочет привнести в папство.

Но где выбор — там и тревоги. Почти сразу после объявления имени нового папы в социальных сетях появились догадки и спекуляции. Кто-то пишет о влиянии американских элит, кто-то — о том, что избрание Прево укрепит позиции реформаторов в Ватикане. А кто-то, напротив, видит в этом манёвр в игре между США и католическими кругами Европы. Пока это только гипотезы — но уже сам факт их появления говорит о глубоком напряжении между разными силами внутри современной Церкви.

Имя Лев XIV отсылает к двум значимым фигурам в истории папства: Льву I Великому, защитнику Рима от гуннов, и Льву XIII, автору знаменитой энциклики Rerum Novarum, заложившей основы католической социальной доктрины и отразившей стремление Церкви к модернизации. Этот выбор подчеркивает стремление нового понтифика к социальной справедливости и диалогу с современным миром.

Ждем новых историй и теорий о Льве XIV, чтобы поделиться с вами!

Лаборатория Культур

09.05.202511:14

Миф о “хороших немцах”: цена заблуждений

К 1941 году в Советском Союзе определенные категории граждан были настолько недовольны советской властью, что некоторые их представители «ждали Гитлера», видя в нем избавителя от большевизма, а иногда и от «жидо-большевистского засилья».

С надеждой встретили начало войны многие представители дореволюционных привилегированных слоев — их надежды питались как антисоветскими настроениями, укрепившимися за годы Большого террора, так и антисемитскими чувствами (о чем в своих работах пишет О.В. Будницкий).

Замученное коллективизацией, колхозным рабством, голодом крестьянство уповало на гибель «безбожной власти» (позакрывавшей церкви) и отмену колхозов (см. работы Ш. Фицпатрик и Л. Виолы).

Ждали немцев даже некоторые евреи, особенно на вновь присоединенных к СССР территориях, памятуя о «хороших немцах» времен I мировой войны («культурной», «интеллигентной» нации, которые «почти говорили на идише») и надеясь вернуть себе частную собственность и вообще привычную жизнь, какой она была в Румынии или Польше:

Мы им говорили: «Чего вы ждете? Надо драпать!» А они нам в ответ: «Что?! Мы помним немцев с Первой мировой. Придут немцы, мы себе откроем магазинчики…» Мы им объясняли, что это уже не те немцы, они уже совсем другие. Никто нам не поверил. (из интервью Макса Шаевича Ш., 1919 г.р., Черновцы)

Факт подобных ожиданий, рассмотренный в целом ряде недавних исследований, нисколько не умаляет, а наоборот, подчеркивает подвиг советского народа, совершенный несмотря на пассивный саботаж, а затем и активный коллаборационизм некоторых сограждан. Великий «праздник со слезами на глазах» праздновала и Бетя Речистер:

Война закончилась. Всем рисовалось радужное будущее. И как было не радоваться! Когда кругом из репродукторов неслись радостные победные марши. Вся страна ликовала. Единственное воспоминание, которое легло, как камень на сердце, был день, когда Левитан своим неподражаемым голосом торжественно объявил, что война победоносно закончилась. В этот миг мама подняла такой плач, который скорее был похож на вой раненого зверя. [Старший брат Бети пропал без вести.] В этот миг в ней что-то оборвалось. А мы, услыхав эти рыдания, убежали все из дома.

Этот пост для нас написал канал «Земелах», который рассказывает о советских еврейских мемуарах и – через них – о разных аспектах жизни советского еврейства. Подписывайстесь!

К 1941 году в Советском Союзе определенные категории граждан были настолько недовольны советской властью, что некоторые их представители «ждали Гитлера», видя в нем избавителя от большевизма, а иногда и от «жидо-большевистского засилья».

С надеждой встретили начало войны многие представители дореволюционных привилегированных слоев — их надежды питались как антисоветскими настроениями, укрепившимися за годы Большого террора, так и антисемитскими чувствами (о чем в своих работах пишет О.В. Будницкий).

Замученное коллективизацией, колхозным рабством, голодом крестьянство уповало на гибель «безбожной власти» (позакрывавшей церкви) и отмену колхозов (см. работы Ш. Фицпатрик и Л. Виолы).

Ждали немцев даже некоторые евреи, особенно на вновь присоединенных к СССР территориях, памятуя о «хороших немцах» времен I мировой войны («культурной», «интеллигентной» нации, которые «почти говорили на идише») и надеясь вернуть себе частную собственность и вообще привычную жизнь, какой она была в Румынии или Польше:

Мы им говорили: «Чего вы ждете? Надо драпать!» А они нам в ответ: «Что?! Мы помним немцев с Первой мировой. Придут немцы, мы себе откроем магазинчики…» Мы им объясняли, что это уже не те немцы, они уже совсем другие. Никто нам не поверил. (из интервью Макса Шаевича Ш., 1919 г.р., Черновцы)

Факт подобных ожиданий, рассмотренный в целом ряде недавних исследований, нисколько не умаляет, а наоборот, подчеркивает подвиг советского народа, совершенный несмотря на пассивный саботаж, а затем и активный коллаборационизм некоторых сограждан. Великий «праздник со слезами на глазах» праздновала и Бетя Речистер:

Война закончилась. Всем рисовалось радужное будущее. И как было не радоваться! Когда кругом из репродукторов неслись радостные победные марши. Вся страна ликовала. Единственное воспоминание, которое легло, как камень на сердце, был день, когда Левитан своим неподражаемым голосом торжественно объявил, что война победоносно закончилась. В этот миг мама подняла такой плач, который скорее был похож на вой раненого зверя. [Старший брат Бети пропал без вести.] В этот миг в ней что-то оборвалось. А мы, услыхав эти рыдания, убежали все из дома.

Этот пост для нас написал канал «Земелах», который рассказывает о советских еврейских мемуарах и – через них – о разных аспектах жизни советского еврейства. Подписывайстесь!

15.05.202510:15

Гарвард запустил глобальное исследование счастья: данные собрали в 22 странах

Программа «Процветание человека» Гарвардского университета совместно с Институтом изучения религии в Бейлоре, исследовательской компанией Gallup, и Центром открытой науки проводит крупнейшее в мире лонгитюдное исследование уровня благополучия — Global Flourishing Study (GFS).

В проекте участвуют более 200 000 человек из 22 стран. Среди них — Индонезия, Бразилия, Египет, Япония, Польша, Турция и США. Исследование охватывает данные о здоровье, уровне религиозности, экономическом положении, уровне социальных связей и частоте духовных практик. Сбор информации продлится пять лет.

Среди промежуточных результатов: показатели процветания выше у тех, кто состоит в браке, имеет постоянную работу или регулярно посещает религиозные службы. Особенно высокий уровень благополучия отмечен в Индонезии, Мексике и на Филиппинах. А вот жители экономически развитых стран, таких как США и Швеция, хотя и уверены в своей финансовой стабильности, сообщают о нехватке смысла жизни и ослаблении социальных связей.

Исследование поддержано фондом Темплтона, Институтом Фетцера и другими партнёрами. Все данные будут доступны в открытом доступе на платформе Центра открытой науки.

Почитать подробнее можно тут:

• Ссылка 1

• Ссылка 2

• Ссылка 3

Лаборатория Культур

Программа «Процветание человека» Гарвардского университета совместно с Институтом изучения религии в Бейлоре, исследовательской компанией Gallup, и Центром открытой науки проводит крупнейшее в мире лонгитюдное исследование уровня благополучия — Global Flourishing Study (GFS).

В проекте участвуют более 200 000 человек из 22 стран. Среди них — Индонезия, Бразилия, Египет, Япония, Польша, Турция и США. Исследование охватывает данные о здоровье, уровне религиозности, экономическом положении, уровне социальных связей и частоте духовных практик. Сбор информации продлится пять лет.

Среди промежуточных результатов: показатели процветания выше у тех, кто состоит в браке, имеет постоянную работу или регулярно посещает религиозные службы. Особенно высокий уровень благополучия отмечен в Индонезии, Мексике и на Филиппинах. А вот жители экономически развитых стран, таких как США и Швеция, хотя и уверены в своей финансовой стабильности, сообщают о нехватке смысла жизни и ослаблении социальных связей.

Исследование поддержано фондом Темплтона, Институтом Фетцера и другими партнёрами. Все данные будут доступны в открытом доступе на платформе Центра открытой науки.

Почитать подробнее можно тут:

• Ссылка 1

• Ссылка 2

• Ссылка 3

Лаборатория Культур

15.05.202510:02

🇪🇬🌯🇸🇾 Шаверма в сирийском ресторане в Египте под названием «Ибн аш-Шам». Сейчас в арабских ресторанах такие огромные вертела - тренд.

Видео опубликовано на канале Мир Ближнего Востока, где ценители восточной культуры могут познакомиться с достопримечательностями, традициями, историей и кухней ближневосточных стран.

Видео опубликовано на канале Мир Ближнего Востока, где ценители восточной культуры могут познакомиться с достопримечательностями, традициями, историей и кухней ближневосточных стран.

06.05.202510:07

Google обучил ИИ «разговаривать» с дельфинами — и готов делиться технологией

Google представил DolphinGemma — искусственный интеллект, который анализирует звуки дельфинов и прогнозирует их поведение так же, как языковые модели (вроде ChatGPT) работают с речью. Модель основана на 40-летнем архиве аудио- и видеонаблюдений за атлантическими пятнистыми дельфинами, собранном в рамках проекта Wild Dolphin Project на Багамах.

Помимо самой модели, исследователи разрабатывают устройство C.H.A.T. — гаджет, позволяющий «общаться» с дельфинами, генерируя звуки, похожие на их сигналы. Цель — узнать, смогут ли дельфины откликаться на синтезированные ИИ звуки и использовать их же, например, чтобы «попросить» водоросли или саргасс.

Google обещает сделать DolphinGemma общедоступной уже этим летом. Это позволит биологам по всему миру применять программу в своих наблюдениях за морскими млекопитающими и ускорить анализ огромных массивов данных, которые вручную пришлось бы расшифровывать десятилетиями.

Тем временем, учёные продолжают спорить: что считать настоящим языком? Есть ли у дельфинов «слова» — или это просто последовательность сигналов? Ответов пока нет, но технологии приближают нас к ним как никогда раньше.

Источник

Лаборатория Культур

Google представил DolphinGemma — искусственный интеллект, который анализирует звуки дельфинов и прогнозирует их поведение так же, как языковые модели (вроде ChatGPT) работают с речью. Модель основана на 40-летнем архиве аудио- и видеонаблюдений за атлантическими пятнистыми дельфинами, собранном в рамках проекта Wild Dolphin Project на Багамах.

Помимо самой модели, исследователи разрабатывают устройство C.H.A.T. — гаджет, позволяющий «общаться» с дельфинами, генерируя звуки, похожие на их сигналы. Цель — узнать, смогут ли дельфины откликаться на синтезированные ИИ звуки и использовать их же, например, чтобы «попросить» водоросли или саргасс.

Google обещает сделать DolphinGemma общедоступной уже этим летом. Это позволит биологам по всему миру применять программу в своих наблюдениях за морскими млекопитающими и ускорить анализ огромных массивов данных, которые вручную пришлось бы расшифровывать десятилетиями.

Тем временем, учёные продолжают спорить: что считать настоящим языком? Есть ли у дельфинов «слова» — или это просто последовательность сигналов? Ответов пока нет, но технологии приближают нас к ним как никогда раньше.

Источник

Лаборатория Культур

08.05.202508:04

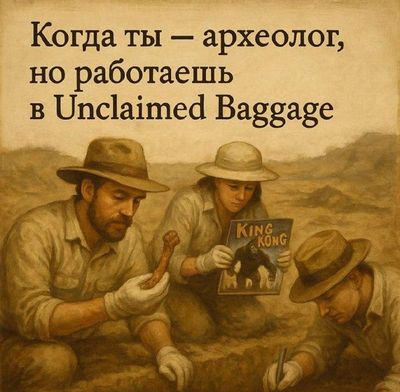

Сушеная куриная ножка, винил King Kong и Rolex: что находят в потерянных чемоданах

Каждый год теряются тысячи чемоданов. В США с ними поступают просто: спустя 90 дней «ничейный» багаж отправляется в город Скоттсборо (штат Алабама), где его содержимое продают, передают благотворительным организациям или перерабатывают. Так работает Unclaimed Baggage — крупнейший в США реселлер забытых вещей.

В ежегодном «Отчёте о найденных вещах» компания делится самыми неожиданными находками. Среди них — часы Rolex стоимостью $20 000, силиконовые накладки на ягодицы, стеклянный глаз, амулет из Таиланда, саундтрек к "Кинг-Конгу" на виниле и даже оружие, сделанное из зубов гавайской акулы.

ТОП-странностей этого года:

● сушеная куриная ножка

● сценарий фильма “The Goonies”

● кольцо с бриллиантом стоимостью $39 000

● 3D-печатная скрипка

● набор для придания блеска зубам

● газетная вырезка о Перл-Харборе 1941 года

● пачка банкнот по $2

● часы с кукушкой и многое другое

А вот список самых банальных находок каждый год остается примерно одинаковым: бельё, обувь, книги и телефоны. Представители Unclaimed Baggage отмечают, что забытые вещи рассказывают немало о жизни своих владельцев — их привычках, интересах и даже странностях.

А для тех, кто копается в этих чемоданах, это по сути настоящая археология современной жизни.

Источник

Лаборатория Культур

Каждый год теряются тысячи чемоданов. В США с ними поступают просто: спустя 90 дней «ничейный» багаж отправляется в город Скоттсборо (штат Алабама), где его содержимое продают, передают благотворительным организациям или перерабатывают. Так работает Unclaimed Baggage — крупнейший в США реселлер забытых вещей.

В ежегодном «Отчёте о найденных вещах» компания делится самыми неожиданными находками. Среди них — часы Rolex стоимостью $20 000, силиконовые накладки на ягодицы, стеклянный глаз, амулет из Таиланда, саундтрек к "Кинг-Конгу" на виниле и даже оружие, сделанное из зубов гавайской акулы.

ТОП-странностей этого года:

● сушеная куриная ножка

● сценарий фильма “The Goonies”

● кольцо с бриллиантом стоимостью $39 000

● 3D-печатная скрипка

● набор для придания блеска зубам

● газетная вырезка о Перл-Харборе 1941 года

● пачка банкнот по $2

● часы с кукушкой и многое другое

А вот список самых банальных находок каждый год остается примерно одинаковым: бельё, обувь, книги и телефоны. Представители Unclaimed Baggage отмечают, что забытые вещи рассказывают немало о жизни своих владельцев — их привычках, интересах и даже странностях.

А для тех, кто копается в этих чемоданах, это по сути настоящая археология современной жизни.

Источник

Лаборатория Культур

02.05.202510:13

Культурный диагноз современности

С момента своего дебюта в 2011 году сериал “Чёрное зеркало” произвел фурор, собрав в себе тревоги, надежды и парадоксы цифровой эпохи.

➡️ Каждый эпизод сериала — это самостоятельная история, провоцирующая рефлексию зрителя о мире, где технологии обнажают искажения человеческой природы и социальных структур.

Создатель сериала Чарли Брукер использует научную фантастику, чтобы исследовать, как технологии влияют на базовые человеческие эмоции и желания. Например, в серии “Нырок” (Nosedive) общество оценивает друг друга по пятизвездочной шкале, что приводит к социальной стратификации и отчуждению. Этот сюжет отсылает к системам социального рейтинга и цифрового слежения, в том числе к экспериментальной программе социального кредита, внедряемой в Китае.

Многие эпизоды сериала исследуют темы контроля и манипуляции. В “Мужчинах против огня” (Men Against Fire) солдаты используют имплантаты, чтобы видеть врагов в образе монстров, что облегчает моральное оправдание насилия. Этот сюжет отражает реальные опасения относительно роли дегуманизации и пропаганды в военных конфликтах.

Некоторые эпизоды сериала оказались удивительно пророческими.

Сюжеты, касающиеся виртуальной реальности, искусственного интеллекта и цифровой идентичности, находят отражение в современных технологических разработках и социальных тенденциях, что подчеркивает актуальность и проницательность сериала в контексте будущего, которое уже наступает. Например:

- Воссоздание ИИ копий умерших

В одном из эпизодов женщина использует ИИ, чтобы воссоздать образ умершего партнера на основе его цифровых следов. Сегодня появились сервисы, предлагающие чат-ботов, имитирующих умерших близких, используя переписку и голосовые данные, такие программы создают иллюзию продолжения общения с тем, кого больше нет рядом. Например, Amazon анонсировала функцию, способную воспроизводить голос умерших родственников — технология вызвала споры, но отражает тенденцию к созданию цифровых «призраков». Пользователи уже сегодня могут обучать кастомных ИИ-ботов на основе сообщений, видео и голоса ушедших близких, что создаёт иллюзию продолжения общения.

- Гиги за шаги

Мир, где за физическую активность начисляются очки, напоминает современные программы поощрения ЗОЖ, управляемые гаджетами и платформами🙂

- Влияние на политический имидж

Серия “Национальный гимн” (The National Anthem) сатирически изображает, как общественное мнение и медиа могут диктовать поведение политиков, ставя под сомнение границы между личным и публичным, этичным и сенсационным. В 2015 году в Британии разгорелся скандал, связанный с неподтверждённым слухом о молодом Дэвиде Кэмероне, и зрители увидели странное совпадение с зоофильским эпизодом, вышедшим четырьмя годами ранее. Сам Брукер настаивал, что не знал об этих историях и не имел в виду реальных политиков.

“Чёрное зеркало” можно рассматривать как сборник современных мифов, где технологии выступают в роли новых богов, формирующих нормы, ценности и поведение общества. Сериал иногда пугает, а иногда – служит напоминанием о необходимости осознанного подхода к инновациям и внимательного отношения к тому, как они трансформируют наше общество и самих нас. Этот сериал сложно забыть.

А у вас есть любимый эпизод?

Лаборатория Культур

С момента своего дебюта в 2011 году сериал “Чёрное зеркало” произвел фурор, собрав в себе тревоги, надежды и парадоксы цифровой эпохи.

➡️ Каждый эпизод сериала — это самостоятельная история, провоцирующая рефлексию зрителя о мире, где технологии обнажают искажения человеческой природы и социальных структур.

Создатель сериала Чарли Брукер использует научную фантастику, чтобы исследовать, как технологии влияют на базовые человеческие эмоции и желания. Например, в серии “Нырок” (Nosedive) общество оценивает друг друга по пятизвездочной шкале, что приводит к социальной стратификации и отчуждению. Этот сюжет отсылает к системам социального рейтинга и цифрового слежения, в том числе к экспериментальной программе социального кредита, внедряемой в Китае.

Многие эпизоды сериала исследуют темы контроля и манипуляции. В “Мужчинах против огня” (Men Against Fire) солдаты используют имплантаты, чтобы видеть врагов в образе монстров, что облегчает моральное оправдание насилия. Этот сюжет отражает реальные опасения относительно роли дегуманизации и пропаганды в военных конфликтах.

Некоторые эпизоды сериала оказались удивительно пророческими.

Сюжеты, касающиеся виртуальной реальности, искусственного интеллекта и цифровой идентичности, находят отражение в современных технологических разработках и социальных тенденциях, что подчеркивает актуальность и проницательность сериала в контексте будущего, которое уже наступает. Например:

- Воссоздание ИИ копий умерших

В одном из эпизодов женщина использует ИИ, чтобы воссоздать образ умершего партнера на основе его цифровых следов. Сегодня появились сервисы, предлагающие чат-ботов, имитирующих умерших близких, используя переписку и голосовые данные, такие программы создают иллюзию продолжения общения с тем, кого больше нет рядом. Например, Amazon анонсировала функцию, способную воспроизводить голос умерших родственников — технология вызвала споры, но отражает тенденцию к созданию цифровых «призраков». Пользователи уже сегодня могут обучать кастомных ИИ-ботов на основе сообщений, видео и голоса ушедших близких, что создаёт иллюзию продолжения общения.

- Гиги за шаги

Мир, где за физическую активность начисляются очки, напоминает современные программы поощрения ЗОЖ, управляемые гаджетами и платформами🙂

- Влияние на политический имидж

Серия “Национальный гимн” (The National Anthem) сатирически изображает, как общественное мнение и медиа могут диктовать поведение политиков, ставя под сомнение границы между личным и публичным, этичным и сенсационным. В 2015 году в Британии разгорелся скандал, связанный с неподтверждённым слухом о молодом Дэвиде Кэмероне, и зрители увидели странное совпадение с зоофильским эпизодом, вышедшим четырьмя годами ранее. Сам Брукер настаивал, что не знал об этих историях и не имел в виду реальных политиков.

“Чёрное зеркало” можно рассматривать как сборник современных мифов, где технологии выступают в роли новых богов, формирующих нормы, ценности и поведение общества. Сериал иногда пугает, а иногда – служит напоминанием о необходимости осознанного подхода к инновациям и внимательного отношения к тому, как они трансформируют наше общество и самих нас. Этот сериал сложно забыть.

А у вас есть любимый эпизод?

Лаборатория Культур

29.04.202514:49

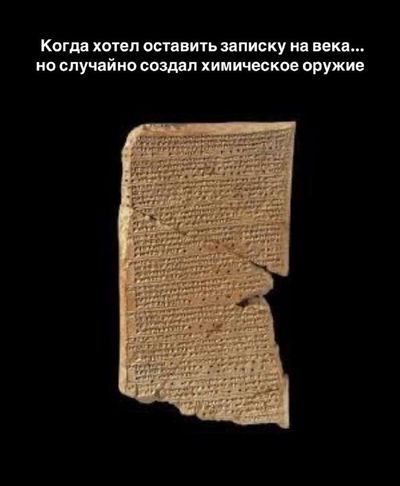

Древние ассирийские таблички оказались пропитаны ядом

Учёные Британского музея совершили сенсационное открытие: таблички времён Новоассирийского царства (911–609 гг. до н.э.), найденные в руинах древнего Нимруда (нынешний Ирак), оказались пропитаны токсичным веществом — сульфидом мышьяка.

Исследовательская группа под руководством Диего Тамбурини применила современные методы анализа: ИК-спектроскопию, газовую хроматографию и сканирующую электронную микроскопию. Это позволило установить, что в глину, из которой были изготовлены таблички, добавляли древесину грецкого ореха и слоновую кость.

Письменная поверхность покрывалась смесью пчелиного воска и аурипигмента — природного минерала жёлтого цвета, химически представляющего собой сульфид мышьяка (As₂S₃).

Учёные полагают, что токсичное вещество добавляли не случайно: оно улучшало свойства воска и служило природным антисептиком, помогая сохранять записи на протяжении более 2600 лет. На табличках также обнаружены следы тёмных красителей, вероятно, полученных из обуглённых растений.

Это открытие меняет подходы к реставрации и хранению подобных экспонатов — теперь с учётом их потенциальной токсичности.

Источник

Лаборатория Культур

Учёные Британского музея совершили сенсационное открытие: таблички времён Новоассирийского царства (911–609 гг. до н.э.), найденные в руинах древнего Нимруда (нынешний Ирак), оказались пропитаны токсичным веществом — сульфидом мышьяка.

Исследовательская группа под руководством Диего Тамбурини применила современные методы анализа: ИК-спектроскопию, газовую хроматографию и сканирующую электронную микроскопию. Это позволило установить, что в глину, из которой были изготовлены таблички, добавляли древесину грецкого ореха и слоновую кость.

Письменная поверхность покрывалась смесью пчелиного воска и аурипигмента — природного минерала жёлтого цвета, химически представляющего собой сульфид мышьяка (As₂S₃).

Учёные полагают, что токсичное вещество добавляли не случайно: оно улучшало свойства воска и служило природным антисептиком, помогая сохранять записи на протяжении более 2600 лет. На табличках также обнаружены следы тёмных красителей, вероятно, полученных из обуглённых растений.

Это открытие меняет подходы к реставрации и хранению подобных экспонатов — теперь с учётом их потенциальной токсичности.

Источник

Лаборатория Культур

07.05.202513:09

Пан коник, джен добрый: музыка польского языка

(И да, мемный «бобр курва» снова с нами)

Мы уже объясняли, почему мем «бобр курва» стал иконой славянского интернета. Сегодня же копнем глубже — в сторону лингвистики и психологии.

Что делает польские мемы такими заразительно смешными для привычного к звучанию русской речи уха? Ответ — в звуках. Польский язык — настоящий акробат звуков: szcz, czł, źdź, ę, ą — всё это звучит так, будто он балансирует по лезвию ножа, но не падает, а танцует с удивительной грацией. Звуки переплетаются, сталкиваются, создавая ощущение некоей поэтики диссонанса.

Нам весело не потому, что мы смеёмся над этим языком, а потому что нас восхищает его странная, почти музыкальная структура. Мем «бобр курва» звучит похоже на ритуальное заклинание. Смешит не столько смысл, сколько ритм, звук, хоровод согласных.

Лингвисты и психолингвисты давно замечают, что звучание слов само по себе может вызывать смех. Комизм рождается не только из смысла, но и из ритма, чередования согласных, непривычных звуковых связок. Польский язык в этом смысле — почти музыкальный инструмент, который играет на нервах восприятия: то неожиданно, то резко, но всегда виртуозно. Смешно не то, что сказано, а как оно звучит.

Так что если вдруг вы услышите szczebrzeszyn — не удивляйтесь, что музыка польского языка, поднимет вам настроение.

Лаборатория Культур

(И да, мемный «бобр курва» снова с нами)

Мы уже объясняли, почему мем «бобр курва» стал иконой славянского интернета. Сегодня же копнем глубже — в сторону лингвистики и психологии.

Что делает польские мемы такими заразительно смешными для привычного к звучанию русской речи уха? Ответ — в звуках. Польский язык — настоящий акробат звуков: szcz, czł, źdź, ę, ą — всё это звучит так, будто он балансирует по лезвию ножа, но не падает, а танцует с удивительной грацией. Звуки переплетаются, сталкиваются, создавая ощущение некоей поэтики диссонанса.

Нам весело не потому, что мы смеёмся над этим языком, а потому что нас восхищает его странная, почти музыкальная структура. Мем «бобр курва» звучит похоже на ритуальное заклинание. Смешит не столько смысл, сколько ритм, звук, хоровод согласных.

Лингвисты и психолингвисты давно замечают, что звучание слов само по себе может вызывать смех. Комизм рождается не только из смысла, но и из ритма, чередования согласных, непривычных звуковых связок. Польский язык в этом смысле — почти музыкальный инструмент, который играет на нервах восприятия: то неожиданно, то резко, но всегда виртуозно. Смешно не то, что сказано, а как оно звучит.

Так что если вдруг вы услышите szczebrzeszyn — не удивляйтесь, что музыка польского языка, поднимет вам настроение.

Лаборатория Культур

20.04.202508:01

✨ На этой неделе совпали сразу три весенних праздника — вчера завершился Песах, а сегодня Пасху отмечают как западные, так и восточные христиане. Редкий момент, когда разные традиции говорят об одном: о свободе, обновлении, надежде.

Пусть эти дни принесут немного больше света, мира и гармонии — каждому, кто празднует, и всем нам вместе.

С праздником весны 🌿

Пусть эти дни принесут немного больше света, мира и гармонии — каждому, кто празднует, и всем нам вместе.

С праздником весны 🌿

05.05.202511:02

Как обычная мусорка стала центром московского андеграунда

В мире, где сакральное зачастую становится профанным, а банальное — культовым, один крайне необычный объект умудрился преодолеть эту границу в самом буквальном смысле. Лаборатория подготовила ролик про мусорку на Стрелецком, и это не кликбейт.

На первый взгляд — обычный бак, спрятанный за домами на севере Москвы. Но именно сюда приезжают паломники со всей страны (а иногда — и из других стран), чтобы... пописать. Да-да, вы не ослышались. И не просто так, а в рамках тщательно выстроенного, почти религиозного ритуала: возлияние, дары, отчёты в паблике.

Кто-то приносит пиво, кто-то оставляет ершики или женские туфли. Кто-то оставляет надписи, кто-то пишет отчёты о посещении в стиле мистерии, а кто-то создает мемы. Вокруг этого места сложились собственные лор, мифология и форма городского шаманизма, в которых соединяются ритуал, пост-ирония и глубокая социальная потребность в сакральном.

Мусорка на Стрелецком — настоящий андеграундный культовый объект, возникший из шутки, породивший сообщество, а затем ставший частью культурного ландшафта столицы. И как многие культы — подвергся репрессиям: недавно муниципалы поставили решетку, чтобы к стене мусорки было не подойти.

Но разве забор когда-либо останавливал паломников?

🎥 Посмотрите наше новое видео «Мусорка на Стрелецком: Как обычный бак стал центром андеграудной Москвы» — история о том, как даже мусорка может стать храмом, если к ней относиться с верой и фантазией.

👉 https://youtu.be/-5GJtqSMPjE

P.S. Не забудьте принести дары.

Лаборатория Культур

В мире, где сакральное зачастую становится профанным, а банальное — культовым, один крайне необычный объект умудрился преодолеть эту границу в самом буквальном смысле. Лаборатория подготовила ролик про мусорку на Стрелецком, и это не кликбейт.

На первый взгляд — обычный бак, спрятанный за домами на севере Москвы. Но именно сюда приезжают паломники со всей страны (а иногда — и из других стран), чтобы... пописать. Да-да, вы не ослышались. И не просто так, а в рамках тщательно выстроенного, почти религиозного ритуала: возлияние, дары, отчёты в паблике.

Кто-то приносит пиво, кто-то оставляет ершики или женские туфли. Кто-то оставляет надписи, кто-то пишет отчёты о посещении в стиле мистерии, а кто-то создает мемы. Вокруг этого места сложились собственные лор, мифология и форма городского шаманизма, в которых соединяются ритуал, пост-ирония и глубокая социальная потребность в сакральном.

Мусорка на Стрелецком — настоящий андеграундный культовый объект, возникший из шутки, породивший сообщество, а затем ставший частью культурного ландшафта столицы. И как многие культы — подвергся репрессиям: недавно муниципалы поставили решетку, чтобы к стене мусорки было не подойти.

Но разве забор когда-либо останавливал паломников?

🎥 Посмотрите наше новое видео «Мусорка на Стрелецком: Как обычный бак стал центром андеграудной Москвы» — история о том, как даже мусорка может стать храмом, если к ней относиться с верой и фантазией.

👉 https://youtu.be/-5GJtqSMPjE

P.S. Не забудьте принести дары.

Лаборатория Культур

登录以解锁更多功能。