Минутка этнографии

Заметки о русской демонологии, деревенском быте, народной медицине и культуре от писателя Антона Нелихова.

Любимый канал Владимира Проппа!

Для связи: @ae_nel

Любимый канал Владимира Проппа!

Для связи: @ae_nel

关联群组

"Минутка этнографии" 群组最新帖子

16.05.202513:05

Что смешного придумать для тещи на свадьбу? Отвечает Смоленская губерния.

Скажите, что ей нельзя ничего есть за столом после венчания! Потому что это ужасная примета: если будет есть, то и ее дочь в доме мужа станут есть и грызть. Пусть сидит голодная и завидует молча.

Смоленские епархиальные ведомости. 1885. № 18.

#деревенскийлайфхак

Скажите, что ей нельзя ничего есть за столом после венчания! Потому что это ужасная примета: если будет есть, то и ее дочь в доме мужа станут есть и грызть. Пусть сидит голодная и завидует молча.

Смоленские епархиальные ведомости. 1885. № 18.

#деревенскийлайфхак

16.05.202510:05

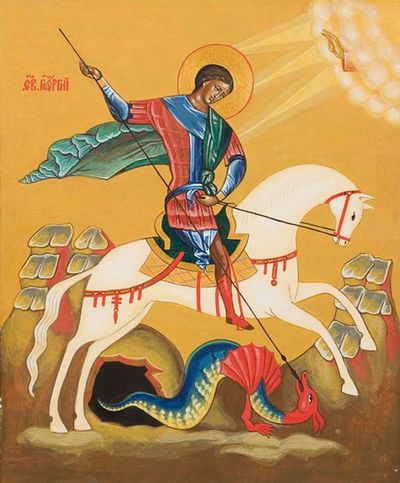

В Вологодской губернии незадолго до революции какой-то богомаз заглянул в деревню продать иконы. Старушка спросила образ Параскевы Пятницы или, как она сказала: Парасковии. Образник покопался в возе, повздыхал, выудил доску, подал старухе: «На, бабушка, Параскеву». Удивилась старушка: почему это Пятница на коне?

Богомаз обиделся: «Эка ты дура, старуха!» – и рассказал, что святая мученица Параскева, когда молодая была, то ходила пешком, а как постарела, стала ездить в церковь на лошадке, потому что церковь стояла неблизко: «Вот она села на лошадку, да и поехала».

Отдала баба деньги, пошла домой. На другой день икону увидел священник и сказал, что это не Параскева и вообще не женщина, а самый что ни на есть святой великомученник Георгий Победоносец (АРГО. Р. 7. № 9. Л. 10).

Таких историй с иконами творилось немыслимое множество по всей Руси и не только – в Европе такой же канкан и шапито. Иконы это не только зрелищно и свято. Это еще и целый мир курьезов и конфузов, где густо перемешана живопись, культура, религия.

И – ага, угадали, сейчас будет реклама, но хорошая, потому что плохих не держим – все это собирает канал историка Зотова «Иконографический беспредел».

Канал был задуман для написания книги (с тем же названием), но продолжает жить и после выхода книги и любовно коллекционирует иконографические лепости и нелепости, которыми можно полюбоваться тут - ТУТ

Богомаз обиделся: «Эка ты дура, старуха!» – и рассказал, что святая мученица Параскева, когда молодая была, то ходила пешком, а как постарела, стала ездить в церковь на лошадке, потому что церковь стояла неблизко: «Вот она села на лошадку, да и поехала».

Отдала баба деньги, пошла домой. На другой день икону увидел священник и сказал, что это не Параскева и вообще не женщина, а самый что ни на есть святой великомученник Георгий Победоносец (АРГО. Р. 7. № 9. Л. 10).

Таких историй с иконами творилось немыслимое множество по всей Руси и не только – в Европе такой же канкан и шапито. Иконы это не только зрелищно и свято. Это еще и целый мир курьезов и конфузов, где густо перемешана живопись, культура, религия.

И – ага, угадали, сейчас будет реклама, но хорошая, потому что плохих не держим – все это собирает канал историка Зотова «Иконографический беспредел».

Канал был задуман для написания книги (с тем же названием), но продолжает жить и после выхода книги и любовно коллекционирует иконографические лепости и нелепости, которыми можно полюбоваться тут - ТУТ

15.05.202509:53

Как узнать ведьму? Отвечает Вятка.

Когда ведьма спит, то храпит уж больно шибко.

Вятский фольклор. Мифология. Котельнич. 1996. С. 86.

Минутка этнографии

#деревенскийлайфхак

Когда ведьма спит, то храпит уж больно шибко.

Вятский фольклор. Мифология. Котельнич. 1996. С. 86.

Минутка этнографии

#деревенскийлайфхак

14.05.202513:24

Известная ситуация: бывшая жена не отпускает мужа и мешает его новым отношениям. Еще хуже, если жена мертвая, но все равно не отпускает. Однако даже из такой ситуации есть выход: например, «шведская семья» с покойницей! Почему бы нет...

В вятской деревне рассказывали: умерла женщина, на девятый день после кончины ее знакомая услышала во сне хохот. Проснулась – покойница сидит рядом на диване и громко смеется.

- Чего ты? – спросила живая.

Мертвая рассказала, что только что высосала у коровы молоко, поэтому радуется. И добавила, что ее вдовец уже собрался жениться и если так сделает, она его убьет. И коров заодно. Досталось и знакомой: мол, если она не передаст угрозу вдовцу, то покойница и ее «утащит», то есть тоже убьет.

Очень агрессивная мертвая тетя попалась.

А получилось все иначе. Вдовец все-таки женился. Мертвая жена его не убила, но как-то с ним договорилась и… стала к нему ночью ходить. «Они с ней спят как муж с женой», – рассказывали в деревне.

И добавляли изумительное: «Пока все хорошо».

Как же здорово, когда все хорошо!

Как писал Хармс: жизнь победила смерть неизвестным науке способом.

(Вятский фольклор. Мифология. Котельнич. 1996. С. 67)

Минутка этнографии

#определительмертвых

В вятской деревне рассказывали: умерла женщина, на девятый день после кончины ее знакомая услышала во сне хохот. Проснулась – покойница сидит рядом на диване и громко смеется.

- Чего ты? – спросила живая.

Мертвая рассказала, что только что высосала у коровы молоко, поэтому радуется. И добавила, что ее вдовец уже собрался жениться и если так сделает, она его убьет. И коров заодно. Досталось и знакомой: мол, если она не передаст угрозу вдовцу, то покойница и ее «утащит», то есть тоже убьет.

Очень агрессивная мертвая тетя попалась.

А получилось все иначе. Вдовец все-таки женился. Мертвая жена его не убила, но как-то с ним договорилась и… стала к нему ночью ходить. «Они с ней спят как муж с женой», – рассказывали в деревне.

И добавляли изумительное: «Пока все хорошо».

Как же здорово, когда все хорошо!

Как писал Хармс: жизнь победила смерть неизвестным науке способом.

(Вятский фольклор. Мифология. Котельнич. 1996. С. 67)

Минутка этнографии

#определительмертвых

13.05.202506:42

Природа не знает о нашем разделении наук, она едина. Кто-то из умных естественников сказал. Наверняка Любищев.

Фольклор тоже намного сложнее, чем любые схемы. Хороший пример – Змей Горыныч. Вот уж на что сказочный персонаж. В быличках совсем не встречается. Даже с нетрезвых глаз крестьяне его не видели (а видели они немало). Горыныч был для них такой же вымышленный персонаж, как для нас Годзилла.

Это знает каждый фольклорист. Не верите? Выйдите на улицу, поймайте хотя бы одного и с пристрастием расспросите:

- Ну что, брат фольклорист? Жив Горыныч?

А тот вздохнет:

- Да нет, брат. Не жив как-то всё.

В общем, фольклористика сказала Горынычу твердое «нет». Жизнь ответила: «может быть и да».

В 1913 году на Волге, с другой стороны от Царицына, перепуганный мужичок вбежал в казачью станицу и поклялся, что только что на него рядом с озером напал гигантский змей и чуть было не проглотил с телегой, груженной дынями и арбузами. Из ноздрей змея летел дым, жало было метровым.

Атаман решил, что это был Змей Горыныч и велел созывать казаков. На рассвете они вышли на охоту за чудовищем: с фельдшером, пиками и ружьями. На озере обыскали камышовые заросли, несколько раз стреляли на шум, три часа стерегли Горыныча, но без толку. Однако слух не спрячешь в кармане, он разошелся по округе. Где-то Горыныча тоже видели, где-то слышали. Кто-то с ужасом ждал, что вот-вот змей, как было встарь, начнет похищать и таскать в свое логово местных красавиц (Царицынский вестник, 1913, 20 августа. № 4376).

История не единственная. В 1880 году по Волге ходили слухи, что рядом с Пензой упал с неба «змей-шестикрылат».

В Таврической губернии уверяли, что возле огородов бродит змей с крыльями и ногами и пышет огнем.

«Эта нелепая басня до того перепугала простодушных сельчан, что многие в сумерки опасались выходить из хаты; жены оплакивали своих мужей, которые отправлялись в дорогу, а многие уверяли, что видели собственными глазами чудовище в тот момент, когда оно пролетало мимо, причем искры от него так и сыпались» (Орловский вестник. 1892. № 238).

Так что мелькали Горынычи и в быличках. Редко, но мелькали. Выходили прогуляться, так сказать, из сказочного пространства в реальный мир.

Минутка этнографии

Фольклор тоже намного сложнее, чем любые схемы. Хороший пример – Змей Горыныч. Вот уж на что сказочный персонаж. В быличках совсем не встречается. Даже с нетрезвых глаз крестьяне его не видели (а видели они немало). Горыныч был для них такой же вымышленный персонаж, как для нас Годзилла.

Это знает каждый фольклорист. Не верите? Выйдите на улицу, поймайте хотя бы одного и с пристрастием расспросите:

- Ну что, брат фольклорист? Жив Горыныч?

А тот вздохнет:

- Да нет, брат. Не жив как-то всё.

В общем, фольклористика сказала Горынычу твердое «нет». Жизнь ответила: «может быть и да».

В 1913 году на Волге, с другой стороны от Царицына, перепуганный мужичок вбежал в казачью станицу и поклялся, что только что на него рядом с озером напал гигантский змей и чуть было не проглотил с телегой, груженной дынями и арбузами. Из ноздрей змея летел дым, жало было метровым.

Атаман решил, что это был Змей Горыныч и велел созывать казаков. На рассвете они вышли на охоту за чудовищем: с фельдшером, пиками и ружьями. На озере обыскали камышовые заросли, несколько раз стреляли на шум, три часа стерегли Горыныча, но без толку. Однако слух не спрячешь в кармане, он разошелся по округе. Где-то Горыныча тоже видели, где-то слышали. Кто-то с ужасом ждал, что вот-вот змей, как было встарь, начнет похищать и таскать в свое логово местных красавиц (Царицынский вестник, 1913, 20 августа. № 4376).

История не единственная. В 1880 году по Волге ходили слухи, что рядом с Пензой упал с неба «змей-шестикрылат».

В Таврической губернии уверяли, что возле огородов бродит змей с крыльями и ногами и пышет огнем.

«Эта нелепая басня до того перепугала простодушных сельчан, что многие в сумерки опасались выходить из хаты; жены оплакивали своих мужей, которые отправлялись в дорогу, а многие уверяли, что видели собственными глазами чудовище в тот момент, когда оно пролетало мимо, причем искры от него так и сыпались» (Орловский вестник. 1892. № 238).

Так что мелькали Горынычи и в быличках. Редко, но мелькали. Выходили прогуляться, так сказать, из сказочного пространства в реальный мир.

Минутка этнографии

12.05.202514:47

Можно наказывать ребенка метлой? Отвечают Ставропольские казаки.

Метлой? Нет, не стоит. А то сухоткой (худобой, рахитом, судорогами) заболеет. Веником тоже не надо. А вот ремнем или чем другим – это пожалуйста.

Ходарев В. Станичные суеверия. Ставрополь. 1997. С. 21.

Минутка этнографии

#деревенскийлайфхак

Метлой? Нет, не стоит. А то сухоткой (худобой, рахитом, судорогами) заболеет. Веником тоже не надо. А вот ремнем или чем другим – это пожалуйста.

Ходарев В. Станичные суеверия. Ставрополь. 1997. С. 21.

Минутка этнографии

#деревенскийлайфхак

12.05.202509:45

Есть люди с приветом, а есть с антропологическим приветом. Некоторые пока с приветиком (студенты), другие с подлинным приветищем (профессора, основатели научных школ). Все они рано или поздно наверняка подписываются на канал AnthropoLOGS. Почему? А потому что тут есть все важное.

Рассказы о недавних событиях в антропологии, сообщения о юбилеях и выходах книг, перепосты каких-то микроскопических конференций, есть и репосты из «Минутки этнографии», что показывает отличный вкус и хорошее чувство юмора автора канала, кстати, антрополога (конечно).

Подписывайтесь. Лучше сейчас. Все равно же подпишитесь, раз интересуетесь антропологией.

PS. Про приветы – это не я начал, это в информации о канале привет передается.

Рассказы о недавних событиях в антропологии, сообщения о юбилеях и выходах книг, перепосты каких-то микроскопических конференций, есть и репосты из «Минутки этнографии», что показывает отличный вкус и хорошее чувство юмора автора канала, кстати, антрополога (конечно).

Подписывайтесь. Лучше сейчас. Все равно же подпишитесь, раз интересуетесь антропологией.

PS. Про приветы – это не я начал, это в информации о канале привет передается.

11.05.202507:45

«Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь учат в школе, учат в школе, учат в школе». Песни детства. Сто лет назад в деревне они были другие во всем. В основном грубые, конечно.

Мальчишки делали самопальные балалайки, натягивали нитки на доску, тренькали и пели:

«Трымка, трымка, балалайка,

Не моя жена Паранька,

Моя – Настенька,

Распузастенька.

По печурке лазила

Титьки сажей мазала,

Выходила за ворота

Всем показывала.

Побежала за реку,

Показала старику…»

Нитки на балалайке были суровые, и песни, да и жизнь детей тоже.

Виноградов Г. Детский народный календарь // Сибирская живая старина. Вып. 2. 1924. С. 77.

Минутка этнографии

Мальчишки делали самопальные балалайки, натягивали нитки на доску, тренькали и пели:

«Трымка, трымка, балалайка,

Не моя жена Паранька,

Моя – Настенька,

Распузастенька.

По печурке лазила

Титьки сажей мазала,

Выходила за ворота

Всем показывала.

Побежала за реку,

Показала старику…»

Нитки на балалайке были суровые, и песни, да и жизнь детей тоже.

Виноградов Г. Детский народный календарь // Сибирская живая старина. Вып. 2. 1924. С. 77.

Минутка этнографии

10.05.202509:00

Представьте: идете по улице ночью, вдруг подбегает незнакомец и начинает быстро раздеваться. Скидывает штаны, рубаху, кепку и ботинки. Ужас! Паника!

Между тем человек не желает никому никакого зла. Он лечится. От эпилепсии.

К сожалению, ему недостаточно просто раздеться. Ему кое-что требуется от вас. Сущая мелочь. Ему надо, чтобы вы полили его водой. Ведро с водой он даже с собой захватил.

Как такому откажешь? Стоит голый с ведром. "Нет" просто в горле застрянет...

Польете бедолагу водой и можете идти. Незнакомец вам еще и спасибо скажет.

Сам станет задумчиво смотреть на месяц и обсыхать. Это важная часть лечения.

Когда высохнет весь, смотря на месяц в ню, тогда и вылечится. Ну или должен вылечиться. Не поможет – придется снова бегать, раздеваться, обливаться.

Это не эксгибиционизм, это другое.

(Виноградов Г.С. Самоврачевание и скотолечение у русского старожилого населения Сибири. (Материалы по народной медицине и ветеринарии). Восточная Сибирь, Тулуновская волость, Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния // Живая Старина. 1915. Вып. IV. С. 342-343).

Минутка этнографии

Между тем человек не желает никому никакого зла. Он лечится. От эпилепсии.

К сожалению, ему недостаточно просто раздеться. Ему кое-что требуется от вас. Сущая мелочь. Ему надо, чтобы вы полили его водой. Ведро с водой он даже с собой захватил.

Как такому откажешь? Стоит голый с ведром. "Нет" просто в горле застрянет...

Польете бедолагу водой и можете идти. Незнакомец вам еще и спасибо скажет.

Сам станет задумчиво смотреть на месяц и обсыхать. Это важная часть лечения.

Когда высохнет весь, смотря на месяц в ню, тогда и вылечится. Ну или должен вылечиться. Не поможет – придется снова бегать, раздеваться, обливаться.

Это не эксгибиционизм, это другое.

(Виноградов Г.С. Самоврачевание и скотолечение у русского старожилого населения Сибири. (Материалы по народной медицине и ветеринарии). Восточная Сибирь, Тулуновская волость, Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния // Живая Старина. 1915. Вып. IV. С. 342-343).

Минутка этнографии

09.05.202518:39

Как сглазить кошку? Отвечает Калужская область.

Никак. Кошку сглазить нельзя. Корову или поросенка можно, а вот кошку нет, нельзя.

Христофорова О.Б. Колдуны и жертвы. Антропология колдовства в современной России. М. 2010. С. 329.

Минутка этнографии

#колдовскойлайфхак

Никак. Кошку сглазить нельзя. Корову или поросенка можно, а вот кошку нет, нельзя.

Христофорова О.Б. Колдуны и жертвы. Антропология колдовства в современной России. М. 2010. С. 329.

Минутка этнографии

#колдовскойлайфхак

09.05.202508:19

Говорит не Информбюро

В 1941 году из деревень на фронт ушли миллионы мужиков. Их жены, матери, отцы месяцами, а то и годами знать не знали об их судьбе. Если не приходила «похоронка», семья верила: жив. Но старалась узнать поточнее. В этом помогали гадания, кликуши и юродивые: в годы Великой Отечественной войны они для деревни были самыми главными поставщиками информации.

Всюду гадали, вернутся ли мужики? Простое гадание – по бумажке, которую катали в комок, зажигали и смотрели на тень. «Если увидят, что мужчина стоит – муж жив, бугорок увидишь – значит, убили» (Карагайская сторона. 2004. С. 24).

Посложнее – с зеркалом, с которым лезли в печь. В деревне печь считалась рубежом таинственного и темного: в печную трубу вылетала ведьма и, наоборот, влетал черт, в печь выкликали мертвецов и леших. И вот в темноте печки, на границе этого и того света люди смотрели в зеркало, пока слезящиеся глаза не начинали видеть фронтовиков.

Кубанская старушка вспоминала, как ее девочкой отправляли в печь смотреть на ушедших воевать отца и брата (История, этнография, фольклор Кубани. Т. 5. С. 127).

Выглядывали солдат в воде и в кольцах. «Двоюродному брату вышло, что вышел в солдатском мужчина, а родному ничего не появилось. Этот в плену был пять лет, вернулся домой, а наш – так и... без вести, без вести» (Мифологическая проза славянского населения Красноярского края. Т. 2. С. 160).

Кто не доверял кустарным методам, шел к ворожейкам раскладывать карты или сразу отправлялся к юродивым прозорливцам.

Возле Рязани жила старая девица Матрюша, которая ела два раза в неделю и гадала с помощью красной, вырезанной из клеенки рыбки: рыбка шевелилась на ладони. Матрюша внимательно смотрела за ее движениями и отвечала на вопрос. Одной женщине предсказала, что сын жив, но скоро на него пришла похоронка. «Она не так уж шибко предсказывала», - вспоминали о ней односельчане (Русские Рязанского края. Т. 2. С. 260).

Другая юродивая, Мархуша, на вопросы «Жив? Вернется?» часто улыбалась: «Придеть! Придеть!» О смертях говорить отказывалась, мычала и грызла себе руки (Материалы по этнографии Черноземья. С. 115).

Тоска и страх за близких гнали деревенских баб не только в блаженным, но и к бесам: к кликушам и икотницам. Им несли сладости и водку, чтобы согласились ответить на вопрос. В отличие от болезных и юродивых, бесы не стеснялись ответами. Споила одна женщина целую чекушку водки икотнице, а та чужим голосом брякнула: «Охо-хо! Уж и косточки-то твои сгнили» (Одержимость в русской деревне. С. 262).

Судьбу мужей, братьев, отцов узнавали из снов, о них расспрашивали домового, который ночами наваливался на грудь. Бегали к болезным. Других методов не было. И хотя гадания не отличались точностью, хорошим верили. Может быть, поэтому блаженные, карты и даже бесы обычно говорили: «Жив. Вернется. Жди».

Минутка этнографии

В 1941 году из деревень на фронт ушли миллионы мужиков. Их жены, матери, отцы месяцами, а то и годами знать не знали об их судьбе. Если не приходила «похоронка», семья верила: жив. Но старалась узнать поточнее. В этом помогали гадания, кликуши и юродивые: в годы Великой Отечественной войны они для деревни были самыми главными поставщиками информации.

Всюду гадали, вернутся ли мужики? Простое гадание – по бумажке, которую катали в комок, зажигали и смотрели на тень. «Если увидят, что мужчина стоит – муж жив, бугорок увидишь – значит, убили» (Карагайская сторона. 2004. С. 24).

Посложнее – с зеркалом, с которым лезли в печь. В деревне печь считалась рубежом таинственного и темного: в печную трубу вылетала ведьма и, наоборот, влетал черт, в печь выкликали мертвецов и леших. И вот в темноте печки, на границе этого и того света люди смотрели в зеркало, пока слезящиеся глаза не начинали видеть фронтовиков.

Кубанская старушка вспоминала, как ее девочкой отправляли в печь смотреть на ушедших воевать отца и брата (История, этнография, фольклор Кубани. Т. 5. С. 127).

Выглядывали солдат в воде и в кольцах. «Двоюродному брату вышло, что вышел в солдатском мужчина, а родному ничего не появилось. Этот в плену был пять лет, вернулся домой, а наш – так и... без вести, без вести» (Мифологическая проза славянского населения Красноярского края. Т. 2. С. 160).

Кто не доверял кустарным методам, шел к ворожейкам раскладывать карты или сразу отправлялся к юродивым прозорливцам.

Возле Рязани жила старая девица Матрюша, которая ела два раза в неделю и гадала с помощью красной, вырезанной из клеенки рыбки: рыбка шевелилась на ладони. Матрюша внимательно смотрела за ее движениями и отвечала на вопрос. Одной женщине предсказала, что сын жив, но скоро на него пришла похоронка. «Она не так уж шибко предсказывала», - вспоминали о ней односельчане (Русские Рязанского края. Т. 2. С. 260).

Другая юродивая, Мархуша, на вопросы «Жив? Вернется?» часто улыбалась: «Придеть! Придеть!» О смертях говорить отказывалась, мычала и грызла себе руки (Материалы по этнографии Черноземья. С. 115).

Тоска и страх за близких гнали деревенских баб не только в блаженным, но и к бесам: к кликушам и икотницам. Им несли сладости и водку, чтобы согласились ответить на вопрос. В отличие от болезных и юродивых, бесы не стеснялись ответами. Споила одна женщина целую чекушку водки икотнице, а та чужим голосом брякнула: «Охо-хо! Уж и косточки-то твои сгнили» (Одержимость в русской деревне. С. 262).

Судьбу мужей, братьев, отцов узнавали из снов, о них расспрашивали домового, который ночами наваливался на грудь. Бегали к болезным. Других методов не было. И хотя гадания не отличались точностью, хорошим верили. Может быть, поэтому блаженные, карты и даже бесы обычно говорили: «Жив. Вернется. Жди».

Минутка этнографии

08.05.202515:09

Славянская нечисть не болтлива. Из нее клещами слова не вытащишь. Домовой скрипит досками, вздыхает и шуршит за печкой. Леший свистит и аукает. Водяной хлопает ладонями по воде.

Только изредка появлялись истории о том, как нечисть говорила с людьми. И там немало занятного. К примеру, домовой любил ругался матом.

Однажды на юге России домовой принялся душить дедушку по ночам, а тот повернулся и врезал ему кулаком «в бубен». В следующий раз домовой навалился, а дед вдруг вспомнил классику и спросил: «К добру или худу?» Обиженный домовой ему матом ответил.

Или в тех же местах домовой повадился на бабу наваливаться. Она ему: «К добру или худу?» А тот грубо брякнул: «К хую!» Рассказчица при этом уверяла, что домовой оказался прав: скоро баба вышла замуж (Пискулин А. Материалы по этнографии Черноземья второй половины XX – начала XXI века. Воронеж. 2016. С. 89, 93).

А на Урале женщина тоже поинтересовалась у домового: «К худу или к добру давишь?» – и услышала в ответ: «Каждому говну да ешшо к добру» (Востриков О.В. Традиционная культура Урала. Вып. 5. Магия и знахарство. Народная мифология. Екатеринбург. 2000. С. 146).

В общем, матершинников среди домовых хватало. Зато когда другие матерились в доме, они не любили, и хозяйство крушили. Потому что право материться надо заслужить.

Минутка этнографии

Только изредка появлялись истории о том, как нечисть говорила с людьми. И там немало занятного. К примеру, домовой любил ругался матом.

Однажды на юге России домовой принялся душить дедушку по ночам, а тот повернулся и врезал ему кулаком «в бубен». В следующий раз домовой навалился, а дед вдруг вспомнил классику и спросил: «К добру или худу?» Обиженный домовой ему матом ответил.

Или в тех же местах домовой повадился на бабу наваливаться. Она ему: «К добру или худу?» А тот грубо брякнул: «К хую!» Рассказчица при этом уверяла, что домовой оказался прав: скоро баба вышла замуж (Пискулин А. Материалы по этнографии Черноземья второй половины XX – начала XXI века. Воронеж. 2016. С. 89, 93).

А на Урале женщина тоже поинтересовалась у домового: «К худу или к добру давишь?» – и услышала в ответ: «Каждому говну да ешшо к добру» (Востриков О.В. Традиционная культура Урала. Вып. 5. Магия и знахарство. Народная мифология. Екатеринбург. 2000. С. 146).

В общем, матершинников среди домовых хватало. Зато когда другие матерились в доме, они не любили, и хозяйство крушили. Потому что право материться надо заслужить.

Минутка этнографии

08.05.202509:01

Как вылечить ребенка от насморка? Отвечает Иркутская губерния.

Вы что?! Не надо лечить детей от насморка, пусть ходят сопливые. Потому что "сопливой ребенок - фартовой". Вылечишь - удачливым не будет.

Виноградов Г.С. Самоврачевание и скотолечение у русского старожилого населения Сибири. (Материалы по народной медицине и ветеринарии). Восточная Сибирь, Тулуновская волость, Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния // Живая Старина. 1915. Вып. IV. С. 368.

Минутка этнографии

#деревенскийлайфхак

Вы что?! Не надо лечить детей от насморка, пусть ходят сопливые. Потому что "сопливой ребенок - фартовой". Вылечишь - удачливым не будет.

Виноградов Г.С. Самоврачевание и скотолечение у русского старожилого населения Сибири. (Материалы по народной медицине и ветеринарии). Восточная Сибирь, Тулуновская волость, Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния // Живая Старина. 1915. Вып. IV. С. 368.

Минутка этнографии

#деревенскийлайфхак

07.05.202517:07

Ура! Нас собралось уже пять тысяч. Значит, самое время познакомиться с вами поближе! Это прям интересное занятие: среди читателей «Минутки этнографии» талантов хватит. Есть и создатели отличных каналов, на которые я сам подписан и смело их рекомендую.

Вот канал писательницы Марии Покусаевой. У нее страшные сказки, романтические и тоже вроде бы страшные романы. Я их не читал, врать не стану. А канал читаю, там много иронии, постиронии, надиронии и вообще отличного, культурного и писательского мата. Помните, как у Венички Ерофеева? Так вот совсем не похоже – «дочь гренделя».

Еще антиснобский канал - книгопродавца (я тоже был книгопродавцем и обожаю это слово), тоже писательницы с отличным чувством юмора – Лены Нещерет. Тут гора забавного. Подписан, круто - «Марселизация».

Есть и приличное. Анна Ёрм. Она проиллюстрировала «Страшные сказки» Афанасьева. Честно стыренная Василиса авторства Ёрм украшает этот пост. Ее (Василису) вы, возможно, даже и видели уже. Посмотрите и на автора: «Саги огненных птиц».

Тоже приличный и хороший канал Александры Агафоновой, которая составила сборники сказок Чукотки, Камчатки, Амура. У меня есть амурские и вы бы видели, какая это красотища. Любоваться на эту и разную другую красоту тут – «Сказочная Камчатка».

Компанию прекрасным дамам составит, давайте добавим немного оксюморона, священник Сергий Круглов. Я не знал, что священники бывают такими: собственные карикатуры, стихи, заметки и еще цитаты, которые вы едва ли где-то еще прочтете. Тонкие, смешные, грустные:

«Те, кто знал меня в начале 90-х, помнят молодого и очень строгого священника. Увы, за спиной каждого попа, как и врача, есть свое кладбище. Слава Богу, мы меняемся. Нас учит опыт собственных ошибок. Сейчас Великий Пост. Я вспоминаю, как боролся с сериалами, которые смотрели бабушки. Мне было 26 лет. Я еще не понимал, что такое одиночество стариков, когда дома говорит только радио и телевизор. И очень редкие звонки по телефону от детей и внуков...» (о. Максим Хижий)

Еще больше хорошего тут – Sobor2000.

Если вы читаете это, но вдруг не подписаны на «Минутку этнографии», срочно подписывайтесь. Сами видите, кто нас читает! Лучшей рекомендации – уж я не знаю – и не придумать.

Вот канал писательницы Марии Покусаевой. У нее страшные сказки, романтические и тоже вроде бы страшные романы. Я их не читал, врать не стану. А канал читаю, там много иронии, постиронии, надиронии и вообще отличного, культурного и писательского мата. Помните, как у Венички Ерофеева? Так вот совсем не похоже – «дочь гренделя».

Еще антиснобский канал - книгопродавца (я тоже был книгопродавцем и обожаю это слово), тоже писательницы с отличным чувством юмора – Лены Нещерет. Тут гора забавного. Подписан, круто - «Марселизация».

Есть и приличное. Анна Ёрм. Она проиллюстрировала «Страшные сказки» Афанасьева. Честно стыренная Василиса авторства Ёрм украшает этот пост. Ее (Василису) вы, возможно, даже и видели уже. Посмотрите и на автора: «Саги огненных птиц».

Тоже приличный и хороший канал Александры Агафоновой, которая составила сборники сказок Чукотки, Камчатки, Амура. У меня есть амурские и вы бы видели, какая это красотища. Любоваться на эту и разную другую красоту тут – «Сказочная Камчатка».

Компанию прекрасным дамам составит, давайте добавим немного оксюморона, священник Сергий Круглов. Я не знал, что священники бывают такими: собственные карикатуры, стихи, заметки и еще цитаты, которые вы едва ли где-то еще прочтете. Тонкие, смешные, грустные:

«Те, кто знал меня в начале 90-х, помнят молодого и очень строгого священника. Увы, за спиной каждого попа, как и врача, есть свое кладбище. Слава Богу, мы меняемся. Нас учит опыт собственных ошибок. Сейчас Великий Пост. Я вспоминаю, как боролся с сериалами, которые смотрели бабушки. Мне было 26 лет. Я еще не понимал, что такое одиночество стариков, когда дома говорит только радио и телевизор. И очень редкие звонки по телефону от детей и внуков...» (о. Максим Хижий)

Еще больше хорошего тут – Sobor2000.

Если вы читаете это, но вдруг не подписаны на «Минутку этнографии», срочно подписывайтесь. Сами видите, кто нас читает! Лучшей рекомендации – уж я не знаю – и не придумать.

07.05.202504:49

Подлинная деревня отличалась от своего современного образа так же, как «Теремок» из книги детских сказок от настоящего «Теремка».

Вы помните сказку, ее читают всем малышам: в теремок забрались мышка-норушка, лягушка-квакушка и прочие звери, затем медведь случайно раздавил дом, и звери решают построить новый, большой терем.

В детских книгах «Теремок» стоит в первом ряду вместе с «Колобком» и «Курочкой Рябой». Он простой, нацелен на развитие речи, а его мораль хороша и несложна: все поправимо.

В деревнях такой добродушной сказки не знали. Нынешний «Теремок» - ремикс исходной сказки, которая рассказывает про лошадиный череп (решето, варежку, горшок) в чистом поле.

Туда забирается мелочь, не только мышка-норушка и лягушка-квакушка, но и в разных вариантах другие животные: муха-горюха, вошь-поползуха, блоха-поскакуха, ящерицы, комары да пауки. Под конец череп давит медведь. Он даже не пытается залезть внутрь, он специально, со зла и без всяких причин давит лошадиный череп. Чистая немотивированная агрессия. Иногда роковым образом отвечает на вопрос, который задают всем из теремка:

– А ты кто?

– А я – тяпыш-ляпыш, всем пригнётыш!

Финал зависел от настроения и характера сказочника. Сказки были такими же вариативными, как и другие области фольклора. Иногда медведь всех давил насмерть, иногда мелочь успевала разбежаться. В любом случае современного оптимистичного и нравоучительного эпилога, когда все звери, начиная от мышки и заканчивая медведем, решают строить новый большой терем, в изначальной сказке нет. Обычно обитатели черепа умирают, в живых остается только злой медведь. Все.

Сказка про «Теремок» – хороший пример, как идеализирован образ дореволюционной деревни.

Вместо валяющегося в поле черепа – расписной теремок; вместо нелепой гибели всех – строительство нового дома, который будет краше, лучше, больше.

Минутка этнографии

Вы помните сказку, ее читают всем малышам: в теремок забрались мышка-норушка, лягушка-квакушка и прочие звери, затем медведь случайно раздавил дом, и звери решают построить новый, большой терем.

В детских книгах «Теремок» стоит в первом ряду вместе с «Колобком» и «Курочкой Рябой». Он простой, нацелен на развитие речи, а его мораль хороша и несложна: все поправимо.

В деревнях такой добродушной сказки не знали. Нынешний «Теремок» - ремикс исходной сказки, которая рассказывает про лошадиный череп (решето, варежку, горшок) в чистом поле.

Туда забирается мелочь, не только мышка-норушка и лягушка-квакушка, но и в разных вариантах другие животные: муха-горюха, вошь-поползуха, блоха-поскакуха, ящерицы, комары да пауки. Под конец череп давит медведь. Он даже не пытается залезть внутрь, он специально, со зла и без всяких причин давит лошадиный череп. Чистая немотивированная агрессия. Иногда роковым образом отвечает на вопрос, который задают всем из теремка:

– А ты кто?

– А я – тяпыш-ляпыш, всем пригнётыш!

Финал зависел от настроения и характера сказочника. Сказки были такими же вариативными, как и другие области фольклора. Иногда медведь всех давил насмерть, иногда мелочь успевала разбежаться. В любом случае современного оптимистичного и нравоучительного эпилога, когда все звери, начиная от мышки и заканчивая медведем, решают строить новый большой терем, в изначальной сказке нет. Обычно обитатели черепа умирают, в живых остается только злой медведь. Все.

Сказка про «Теремок» – хороший пример, как идеализирован образ дореволюционной деревни.

Вместо валяющегося в поле черепа – расписной теремок; вместо нелепой гибели всех – строительство нового дома, который будет краше, лучше, больше.

Минутка этнографии

记录

16.05.202523:59

5.4K订阅者28.10.202423:59

300引用指数08.04.202518:32

7.5K每帖平均覆盖率16.01.202523:59

2.5K广告帖子的平均覆盖率19.12.202423:59

75.68%ER15.01.202506:34

298.05%ERR登录以解锁更多功能。