Деньги и песец

Авторский канал экономиста Дмитрия Прокофьева и финансиста Никиты Демидова. Говорим по делу, чтобы песец не подкрался к деньгам

(Все вопросы авторам - @dpolarfox)

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ РКН № 009057

https://clck.ru/3Fm2e8

(Все вопросы авторам - @dpolarfox)

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ РКН № 009057

https://clck.ru/3Fm2e8

TGlist рейтингі

0

0

ТүріҚоғамдық

Растау

РасталмағанСенімділік

СенімсізОрналасқан жеріРосія

ТілБасқа

Канал құрылған күніApr 08, 2020

TGlist-ке қосылған күні

Apr 22, 2024"Деньги и песец" тобындағы соңғы жазбалар

Қайта жіберілді: USSResearch

USSResearch

16.05.202518:24

В дополнение к посту Дмитрия Прокофьева.

Часто антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева воспринимают как пример недальновидного и волюнтаристского решения советского лидера. Однако при этом упускают из виду два важных аспекта.

Во-первых, борьба с пьянством велась в СССР при каждом руководителе, особенно активизировавшись в поздний период. Во-вторых, уже с 1960-х годов советские СМИ и партийные органы были буквально завалены письмами граждан, в которых звучал настоящий крик о бедствии — люди описывали разрушительные последствия массового алкоголизма. Таким образом, Горбачев не столько навязывал свою волю, сколько реагировал на запрос значительной части общества.

Приведу несколько характерных примеров из архивных документов:

Эти голоса — не просто частные жалобы, а свидетельство глубокой социальной проблемы, которая к середине 1980-х достигла критического уровня. И если саму кампанию можно критиковать за методы и последствия, то ее истоки — это не только решение "сверху", но и отчаянный сигнал "снизу".

Часто антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева воспринимают как пример недальновидного и волюнтаристского решения советского лидера. Однако при этом упускают из виду два важных аспекта.

Во-первых, борьба с пьянством велась в СССР при каждом руководителе, особенно активизировавшись в поздний период. Во-вторых, уже с 1960-х годов советские СМИ и партийные органы были буквально завалены письмами граждан, в которых звучал настоящий крик о бедствии — люди описывали разрушительные последствия массового алкоголизма. Таким образом, Горбачев не столько навязывал свою волю, сколько реагировал на запрос значительной части общества.

Приведу несколько характерных примеров из архивных документов:

«Зачем делают водку? Зачем продают ее в магазинах? Не только мой папа пьет. У всех папы такие. У некоторых детей такие папы, что и мам бьют»

«Утром идешь в магазин, а мужчины уже "скидываются" — в нетерпении ждут 11-ти часов. Но водку можно купить у тех же продавцов в любое время дня — только значительно дороже. Контроля за продавцами никакого нет. Рядом с магазином завод. Рабочие среди бела дня выходят из проходной, покупают бутылки и прямо на заводе распивают. Мешками вывозят пустые бутылки»

«Кроме водки и вина в нашем магазине купить нечего. Рыбу, если привезут, то такую, что ее никто и бесплатно не захочет взять. Колбасы и сливочного масла в продаже не бывает. Да что говорить о масле — маргарина и того нет. Одна водка с открытия и до закрытия магазина, и даже отпускается в долг»

«Вот уже 18 лет я провожу отпуск в деревне Яковлевская Орехово-Зуевского района Московской области. Здесь 150 домов. Клуба нет. Вернее, лет пять стоит он без окон, без дверей. Нет даже библиотеки. Молодежи в свободное время некуда податься. Отсюда систематические пьянки и хулиганство. И это всего в 80 км от Москвы»

Эти голоса — не просто частные жалобы, а свидетельство глубокой социальной проблемы, которая к середине 1980-х достигла критического уровня. И если саму кампанию можно критиковать за методы и последствия, то ее истоки — это не только решение "сверху", но и отчаянный сигнал "снизу".

16.05.202518:17

И ещё о сказках

История о культурных кодах, зашитых в сказки, напомнила мне давний пост по мотивам Пушкина - точнее по мотивам великой «Сказки о царе Салтане»

«Царь Салтан», собственно, о системе работы реальных (а не декларируемых) социальных лифтов.

С чего начинается сказка?

С питчинга – представления перспективных проектов потенциальному инвестору.

В чистом виде «конкурс лидеров».

Один проект предлагает решение продовольственной проблемы в глобальном масштабе

«Кабы я была царица, —

Говорит одна девица, —

То на весь крещеный мир

Приготовила б я пир».

Другой проект ориентирован на насыщение потребительского рынка важным продуктом, и небывалым повышением производительности труда

«Кабы я была царица, —

Говорит её сестрица, —

То на весь бы мир одна

Наткала я полотна».

Ну а третья сестрица не тратит время на такие глупости, и обращается к начальству с предложением личного характера

«Кабы я была царица, —

Третья молвила сестрица, —

Я б для батюшки-царя

Родила богатыря».

Ну, дальше мы помним – одну сестрицу поставили к кухонной плите, другую – к ткацкому станку.

А третьей надели на голову корону.

История о культурных кодах, зашитых в сказки, напомнила мне давний пост по мотивам Пушкина - точнее по мотивам великой «Сказки о царе Салтане»

«Царь Салтан», собственно, о системе работы реальных (а не декларируемых) социальных лифтов.

С чего начинается сказка?

С питчинга – представления перспективных проектов потенциальному инвестору.

В чистом виде «конкурс лидеров».

Один проект предлагает решение продовольственной проблемы в глобальном масштабе

«Кабы я была царица, —

Говорит одна девица, —

То на весь крещеный мир

Приготовила б я пир».

Другой проект ориентирован на насыщение потребительского рынка важным продуктом, и небывалым повышением производительности труда

«Кабы я была царица, —

Говорит её сестрица, —

То на весь бы мир одна

Наткала я полотна».

Ну а третья сестрица не тратит время на такие глупости, и обращается к начальству с предложением личного характера

«Кабы я была царица, —

Третья молвила сестрица, —

Я б для батюшки-царя

Родила богатыря».

Ну, дальше мы помним – одну сестрицу поставили к кухонной плите, другую – к ткацкому станку.

А третьей надели на голову корону.

16.05.202517:47

Сказки, которые правят экономикой: как истории для детей определяют наше будущее

«В петербургской Кунсткамере, среди древних артефактов, хранится необычный ключ к пониманию современной экономики. Это не золото и не старинные монеты, а... сборники сказок…»

Вы не поверите, истории, которые нам рассказывали или читали на ночь, содержат секретный код, определяющий уровень доверия в обществе, предпринимательскую активность и даже гендерное неравенство.

1. Фольклор как экономическое пророчество

Юрий Березкин, российский этнограф и историк, заведующий Отделом Америки Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, преподаватель Европейского Университета в Санкт-Петербурге уже три десятилетия составляет уникальную карту мировых сказочных сюжетов. Его база данных – настоящая сокровищница:

3250 мотивов – от африканских мифов до русских народных сказок

«Кисельные берега» – встречаются только в 11 культурах (Россия, Беларусь, Скандинавия)

«Испытание жениха» – универсальный сюжет, найденный у 355 народов

Но эти сказки не просто развлекают. Они программируют экономическое поведение целых наций.

2. Судьба обманщика: как сказки формируют доверие

В мировом фольклоре обманщики делятся на два типа:

Наказанные (как в европейских сказках, где вора обязательно разоблачают)

Безнаказанные (как в африканских историях, где хитрец благополучно скрывается с добычей)

Например, в фольклоре таких стран, Бахрейн, Шри-Ланка, Дания, Нидерланды, наказание за антисоциальное поведение содержится в большинстве историй с участием обманщиков, а в фольклоре Того, Анголы, Гаити, Буркина-Фасо, Боснии и Герцеговины , Мьянмы, напротив, мошенники остаются безнаказанными гораздо чаще

В странах, где сказочных мошенников наказывают, сегодня:

Выше уровень социального доверия

Увеличение на 1 стандартное отклонение частоты неудач сказочных обманщиков связано с увеличением доверия в обществе примерно на 0,35 стандартного отклонения

Больше ВВП на душу населения

А там, где жулики выходят сухими из воды – там больше промышляют воровством и обманом

3. Сказочные гендерные роли и реальная экономика

Детские истории – это еще и скрытая инструкция по распределению социальных ролей:

В культурах с пассивными героинями («ждущими принца») женщины реже занимают руководящие посты

Где девушки хитры и самостоятельны (как в итальянских сказках) – там выше женская предпринимательская активность

Российский парадокс:

Контраст между «Царевной-лягушкой» (вынужденное подчинение) и «Василисой Премудрой» (сильная героиня) до сих пор отражается в гендерном дисбалансе бизнеса.

4. Экономика страха: почему одни народы богаче других

Сказки предупреждают:

В обществах, где соревнования подаются как опасные («не высовывайся»), люди менее склонны к риску

Результат: в 2 раза меньше стартапов на душу населения

Источник: исследование «Фольклор» Стелиоса Михалопулоса (Университета

Брауна) и Мелани Мэн Сюэ (LSE)

«В петербургской Кунсткамере, среди древних артефактов, хранится необычный ключ к пониманию современной экономики. Это не золото и не старинные монеты, а... сборники сказок…»

Вы не поверите, истории, которые нам рассказывали или читали на ночь, содержат секретный код, определяющий уровень доверия в обществе, предпринимательскую активность и даже гендерное неравенство.

1. Фольклор как экономическое пророчество

Юрий Березкин, российский этнограф и историк, заведующий Отделом Америки Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, преподаватель Европейского Университета в Санкт-Петербурге уже три десятилетия составляет уникальную карту мировых сказочных сюжетов. Его база данных – настоящая сокровищница:

3250 мотивов – от африканских мифов до русских народных сказок

«Кисельные берега» – встречаются только в 11 культурах (Россия, Беларусь, Скандинавия)

«Испытание жениха» – универсальный сюжет, найденный у 355 народов

Но эти сказки не просто развлекают. Они программируют экономическое поведение целых наций.

2. Судьба обманщика: как сказки формируют доверие

В мировом фольклоре обманщики делятся на два типа:

Наказанные (как в европейских сказках, где вора обязательно разоблачают)

Безнаказанные (как в африканских историях, где хитрец благополучно скрывается с добычей)

Например, в фольклоре таких стран, Бахрейн, Шри-Ланка, Дания, Нидерланды, наказание за антисоциальное поведение содержится в большинстве историй с участием обманщиков, а в фольклоре Того, Анголы, Гаити, Буркина-Фасо, Боснии и Герцеговины , Мьянмы, напротив, мошенники остаются безнаказанными гораздо чаще

В странах, где сказочных мошенников наказывают, сегодня:

Выше уровень социального доверия

Увеличение на 1 стандартное отклонение частоты неудач сказочных обманщиков связано с увеличением доверия в обществе примерно на 0,35 стандартного отклонения

Больше ВВП на душу населения

А там, где жулики выходят сухими из воды – там больше промышляют воровством и обманом

3. Сказочные гендерные роли и реальная экономика

Детские истории – это еще и скрытая инструкция по распределению социальных ролей:

В культурах с пассивными героинями («ждущими принца») женщины реже занимают руководящие посты

Где девушки хитры и самостоятельны (как в итальянских сказках) – там выше женская предпринимательская активность

Российский парадокс:

Контраст между «Царевной-лягушкой» (вынужденное подчинение) и «Василисой Премудрой» (сильная героиня) до сих пор отражается в гендерном дисбалансе бизнеса.

4. Экономика страха: почему одни народы богаче других

Сказки предупреждают:

В обществах, где соревнования подаются как опасные («не высовывайся»), люди менее склонны к риску

Результат: в 2 раза меньше стартапов на душу населения

Источник: исследование «Фольклор» Стелиоса Михалопулоса (Университета

Брауна) и Мелани Мэн Сюэ (LSE)

16.05.202515:20

16 мая 1985 года, 40 лет назад, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который подкреплял эту борьбу административными и уголовными наказаниями

Указу предшествовали принятые 7 мая 1985 года Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма») и Постановление Совета министров СССР № 410 («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»), которыми предписывалось всем партийным, административным и правоохранительным органам решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом, причём предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест их продажи и времени продажи

Из дневников Анатолия Черняева, в 1985 году - кандидата в члены ЦК КПСС

Указу предшествовали принятые 7 мая 1985 года Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма») и Постановление Совета министров СССР № 410 («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»), которыми предписывалось всем партийным, административным и правоохранительным органам решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом, причём предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест их продажи и времени продажи

Из дневников Анатолия Черняева, в 1985 году - кандидата в члены ЦК КПСС

В четверг ПБ обсуждало опять – о пьянстве. Докладывал Соломенцев.

9 млн. подбирают на улицах. Полтора млн. – на принудительном лечении.

Женщины составляют более трети пьяниц и алкоголиков. Молодежь – половину.

В то время, как в царской России – женщин-пьяниц почти не было, а молодежи и вовсе.

По потреблению алкоголя на душу, мы превзошли дореволюционную Россию в два с половиной раза. 30 млрд. 1 в год прямого убытка, а если считать косвенные последствия – все 80 млрд. В то время, как от продажи водки – доход 5 млрд.

Горбачев говорил, что речь идет не только о главной социальной проблеме настоящего времени, а о биологическом состоянии народа, о его генетическом будущем. И если мы этой проблемы не решим, ни о каком коммунизме не может быть и речи.

Когда Деменцов (зам. Госплана) попытался «попросить», чтоб не сразу отменяли водочные статьи дохода, мол, трудно будет залатать, Горбачев его «смазал»: в коммунизм на водке хочешь въехать!

Намечены меры: отменяется совсем производство «бормотухи», резко сокращается производство водки, за самогон – штрафы не 100-200 рублей, а 1000 – на первый случай. Ликвидировать все подсобные ресторанчики при райкомах и обкомах – для начальства. Запретить банкеты по многим случаям.

Для руководителей всех рангов в пьяном виде на работе – беспощадное и немедленное снятие, вплоть до исключения из партии. И публиковать в печати все такие случаи.

Однако, многие в ПБ (вопрос обсуждался в течение двух часов) напомнили, что в 1973 году было принято не менее грозное постановление.

Год, два что-то делали, а потом стало еще хуже: потребление алкоголя с тех пор удвоилось

Қайта жіберілді: Proeconomics

Proeconomics

16.05.202513:44

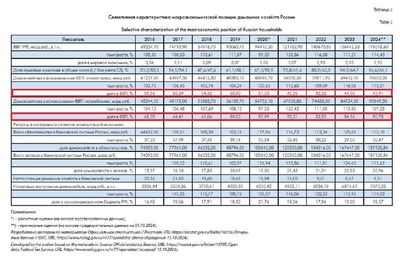

К мерам по корректировке федерального бюджета, о которых пишет ув. Дмитрий Прокофьев, добавлю ещё несколько, которые он не перечислил.

https://t.me/moneyandpolarfox/11709

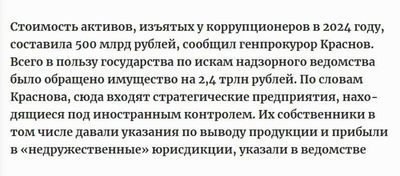

1.Конфискации активов коррупционеров и экономических преступников. Процесс идёт активно в последние годы, в 2024-м сумма конфиската превысила 500 млрд руб.

2-3. Национализация крупных компаний с последующей их приватизацией или собственным управлением. Результаты первых трёх процессов – на скрине. Есть ещё, собственно, и сама классическая приватизация остатков госсобственности (в прошлом году она принесла 132 млрд руб.)

4.Трата резервов. И не только из ФНБ, но и ЗВР. Ряд иностранных СМИ ранее писали, что Россия всякими кривыми способами уже давно возит и продаёт физическое золото в ОАЭ и другие страны.

5.Разного рода временные, разовые спецналоги на «сверхприбыль» – как это недавно было с «Газпромом». Плюс рост дивидендных выплат от компаний с госучастием.

https://t.me/moneyandpolarfox/11709

1.Конфискации активов коррупционеров и экономических преступников. Процесс идёт активно в последние годы, в 2024-м сумма конфиската превысила 500 млрд руб.

2-3. Национализация крупных компаний с последующей их приватизацией или собственным управлением. Результаты первых трёх процессов – на скрине. Есть ещё, собственно, и сама классическая приватизация остатков госсобственности (в прошлом году она принесла 132 млрд руб.)

4.Трата резервов. И не только из ФНБ, но и ЗВР. Ряд иностранных СМИ ранее писали, что Россия всякими кривыми способами уже давно возит и продаёт физическое золото в ОАЭ и другие страны.

5.Разного рода временные, разовые спецналоги на «сверхприбыль» – как это недавно было с «Газпромом». Плюс рост дивидендных выплат от компаний с госучастием.

16.05.202511:28

Любые рассуждения и данные о доходах РФ- бюджета не имеют значения вне контекста – а контекст таков – может ли сокращение доходов бюджета привести к корректировке политики правительства? Если кратко – ответ будет отрицательным, у правительства в запасе есть несколько мер, применение которых позволит ему проводить текущую политику даже в условиях падения бюджетных доходов

Повторю то, что уже писал по этому поводу

Для продолжения своей политики правительство может:

А) увеличить налогообложение (пока что мы видим рост штрафов и пошлин, а также различных ограничений на потребление и множество идей по контролю над экономической самодеятельностью - что на макроуровне то же самое, что рост налогов);

Б) перераспределить деньги «внутри» бюджета перекладывая из статьи в статью, что уже и происходит;

В) брать в долг у людей, банков, бизнеса, иностранцев – другой вопрос, что правительство не очень хочет этого делать - потому что надо платить высокие проценты, а чтобы не платить высокие проценты, надо снижать ставку и уровень рисков, а снизишь ставку - все вновь возьмут кредиты и побегут в магазины, предъявляя спрос на валютную выручку и на ресурсы, которых не хватает «обрабатывающей промышленности»;

Г) можно печатать деньги (расширять коммерческий кредит, снижая ставку) – то есть провоцировать рост цен, и за счет этого сокращать реальное потребление людей.

И все это может затянуться надолго, как объяснял великий Гвиччардини.

Повторю то, что уже писал по этому поводу

Для продолжения своей политики правительство может:

А) увеличить налогообложение (пока что мы видим рост штрафов и пошлин, а также различных ограничений на потребление и множество идей по контролю над экономической самодеятельностью - что на макроуровне то же самое, что рост налогов);

Б) перераспределить деньги «внутри» бюджета перекладывая из статьи в статью, что уже и происходит;

В) брать в долг у людей, банков, бизнеса, иностранцев – другой вопрос, что правительство не очень хочет этого делать - потому что надо платить высокие проценты, а чтобы не платить высокие проценты, надо снижать ставку и уровень рисков, а снизишь ставку - все вновь возьмут кредиты и побегут в магазины, предъявляя спрос на валютную выручку и на ресурсы, которых не хватает «обрабатывающей промышленности»;

Г) можно печатать деньги (расширять коммерческий кредит, снижая ставку) – то есть провоцировать рост цен, и за счет этого сокращать реальное потребление людей.

И все это может затянуться надолго, как объяснял великий Гвиччардини.

«То, что должно пасть не от одного удара, а от истощения сил, живет гораздо дольше, чем думалось вначале; происходит это оттого, что движение идет медленнее, чем можно было бы думать, и оттого, что люди, решившись терпеть, делают и выносят гораздо больше, чем этому можно было бы поверить; действительно, мы видим, что какая-нибудь кампания, которая должна была бы закончиться из-за голода, трудных условий, недостатка денег и тому подобных обстоятельств, тянулась дольше, чем это казалось возможным.

Так, жизнь чахоточного всегда длится, вопреки мнению врачей и окружающих, так и торговец, загубленный процентами, раньше, чем стать банкротом, держится дольше, чем думали».

Қайта жіберілді: Демидович

Демидович

16.05.202511:13

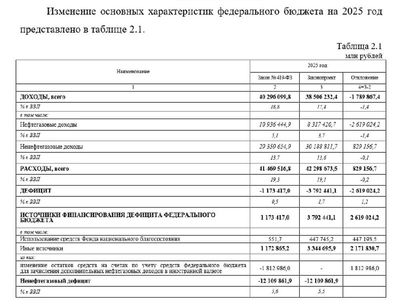

Доходы федерального бюджета уменьшатся в 2025 г на ₽1,8 трлн.

Нефтегазовые доходы фед бюджета в 2025 г ожидаются на ₽2,6 трлн меньше.

Дополнительные нефтегазовые доходы по итогам 2025 г не ожидаются.

Ненефтегазовые доходы фед бюджета в 2025 г оцениваются на ₽829,2 млрд больше. Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается преимущественно за счет внутренних акцизов, НДФЛ, доходов от размещения остатков средств на счетах фед бюджета, а также за счёт госпошлин и административных штрафов. Объём расходов увеличивается на ₽829,2 млрд.

Дефицит фед бюджета увеличится на ₽2,6 трлн до ₽3,8 трлн (1,7 % к ВВП).

Объем ФНБ на конец 2025 г снизится на ₽126,4 млрд из-за использования средств ФНБ для обеспечения сбалансированности бюджета и отрицательной курсовой разницы.

#2315

Нефтегазовые доходы фед бюджета в 2025 г ожидаются на ₽2,6 трлн меньше.

Дополнительные нефтегазовые доходы по итогам 2025 г не ожидаются.

Ненефтегазовые доходы фед бюджета в 2025 г оцениваются на ₽829,2 млрд больше. Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается преимущественно за счет внутренних акцизов, НДФЛ, доходов от размещения остатков средств на счетах фед бюджета, а также за счёт госпошлин и административных штрафов. Объём расходов увеличивается на ₽829,2 млрд.

Дефицит фед бюджета увеличится на ₽2,6 трлн до ₽3,8 трлн (1,7 % к ВВП).

Объем ФНБ на конец 2025 г снизится на ₽126,4 млрд из-за использования средств ФНБ для обеспечения сбалансированности бюджета и отрицательной курсовой разницы.

#2315

Қайта жіберілді: Страницы забытых книг

Страницы забытых книг

16.05.202511:12

Герцог Лодовико Сфорца говаривал, что князья познаются по тем же правилам, по которым испытывается крепость самострела. Хорош самострел или нет, познается по полету стрелы; точно так же и сила князя познается по его послам.

Некоторые князья, отправляя послов, полностью сообщают им свою тайну и желанную цель переговоров с другим князем, к которому послы направляются.

Другие считают за лучшее открыть послам только то, в чем посол, по желанию их, должен убедить другого князя; если они хотят его обмануть, им кажется не обходимым обмануть сперва собственного посла, который служит им средством и орудием как переговоров, так и убеждения другого князя.

И то, и другое мнение по-своему справедливо.

С одной стороны, послу, знающему, что его князь хочет обмануть другого, как будто трудно говорить с тем же жаром и твердостью, как если бы он верил, что переговоры ведутся искренне и без притворства, – не говоря уже о том, что он может по легкомыслию или лукавству открыть замыслы своего князя; если бы он ничего о них не знал, это было бы немыслимо.

С другой стороны, если сделка притворная, а посол верит, что она настоящая, он часто идет гораздо дальше, чем это нужно по делу. Когда посол верит, что его князь действительно хочет достигнуть известной цели, он часто пренебрегает в переговорах теми доводами и уступками, на которые он мог бы пойти, если бы знал действительную суть дела.

Почти невозможно дать послам такие точные указания, которые вводили бы их во все подробности, и если осторожность не научит их приспособляться к цели, поставленной им вообще, то человек, которому не все известно, сделать этого не может, и таким образом ему легко тысячу раз ошибиться.

Мое мнение, что князь, имеющий послов разумных и преданных, зависящих от него настолько, что им незачем зависеть от других, лучше сделает, если раскроет им свой замысел; если же князь не уверен, что послы вполне таковы, то менее опасно не всегда им открываться и поступать так, чтобы, убеждая в чем-либо других, начать с того, чтобы убедить в этом собственного посла.

Когда в Испании было получено известие о союзе, заключенном венецианцами с королем Франции против Короля Католического, секретарь этого короля, Альмасано, передавал мне кастильскую пословицу; означавшую на нашем языке, что нитка рвется со слабого конца; он хотел сказать, что события в конце концов всегда обрушиваются на более слабых, ибо они измеряются не разумом и не благоразумием, но каждый ищет своей выгоды, а потому люди сходятся на том, что пострадать должен тот, кто слабее, так как с ним считаются меньше; поэтому, если кому-нибудь, придется вести переговоры с более могучими, чем он, пусть он всегда помнит эту пословицу, которая каждый час исполняется на деле.

Как сказано было выше о князьях, думайте всегда не столько о том, как должны были бы по разуму поступить люди, с которыми вам надо вести переговоры, сколько о том, как они, вероятно, поступят, имея в виду их природу и обычаи.

Цитата: Франческо Гвиччардини «Заметки о делах политических и гражданских»

Некоторые князья, отправляя послов, полностью сообщают им свою тайну и желанную цель переговоров с другим князем, к которому послы направляются.

Другие считают за лучшее открыть послам только то, в чем посол, по желанию их, должен убедить другого князя; если они хотят его обмануть, им кажется не обходимым обмануть сперва собственного посла, который служит им средством и орудием как переговоров, так и убеждения другого князя.

И то, и другое мнение по-своему справедливо.

С одной стороны, послу, знающему, что его князь хочет обмануть другого, как будто трудно говорить с тем же жаром и твердостью, как если бы он верил, что переговоры ведутся искренне и без притворства, – не говоря уже о том, что он может по легкомыслию или лукавству открыть замыслы своего князя; если бы он ничего о них не знал, это было бы немыслимо.

С другой стороны, если сделка притворная, а посол верит, что она настоящая, он часто идет гораздо дальше, чем это нужно по делу. Когда посол верит, что его князь действительно хочет достигнуть известной цели, он часто пренебрегает в переговорах теми доводами и уступками, на которые он мог бы пойти, если бы знал действительную суть дела.

Почти невозможно дать послам такие точные указания, которые вводили бы их во все подробности, и если осторожность не научит их приспособляться к цели, поставленной им вообще, то человек, которому не все известно, сделать этого не может, и таким образом ему легко тысячу раз ошибиться.

Мое мнение, что князь, имеющий послов разумных и преданных, зависящих от него настолько, что им незачем зависеть от других, лучше сделает, если раскроет им свой замысел; если же князь не уверен, что послы вполне таковы, то менее опасно не всегда им открываться и поступать так, чтобы, убеждая в чем-либо других, начать с того, чтобы убедить в этом собственного посла.

Когда в Испании было получено известие о союзе, заключенном венецианцами с королем Франции против Короля Католического, секретарь этого короля, Альмасано, передавал мне кастильскую пословицу; означавшую на нашем языке, что нитка рвется со слабого конца; он хотел сказать, что события в конце концов всегда обрушиваются на более слабых, ибо они измеряются не разумом и не благоразумием, но каждый ищет своей выгоды, а потому люди сходятся на том, что пострадать должен тот, кто слабее, так как с ним считаются меньше; поэтому, если кому-нибудь, придется вести переговоры с более могучими, чем он, пусть он всегда помнит эту пословицу, которая каждый час исполняется на деле.

Как сказано было выше о князьях, думайте всегда не столько о том, как должны были бы по разуму поступить люди, с которыми вам надо вести переговоры, сколько о том, как они, вероятно, поступят, имея в виду их природу и обычаи.

Цитата: Франческо Гвиччардини «Заметки о делах политических и гражданских»

15.05.202508:46

На самом то деле доходы снизились

К нашему опросу о динамике доходов – комментарии уважаемых читателей

✔️Перед глазами опыт родителей, бюджетная сфера, медицина - зарплаты даже формально снизились, за счет урезания премий.

У меня работа в угольной сфере. В нашей организации прошло снижение премий, и соответствующих накруток на 10 процентов. Плюсом порезали социалку, типа компенсации проезда к месту отдыха и т.д. Но конкретно в нашей организации все еще, в целом, нормально, потому что, по слухам, у других "угольщиков" все сильно хуже.

✔️По поводу опроса по уровню доходов

Доходы то выросли по сравнению с прошлым годом, но ради этого пришлось на вторую работу пойти

И вот и получается, что вроде бы номинально в рублях получаешь больше, а фактически, такое чувство, что всю "вторую работу" съела инфляция и ты просто стал больше работать чтобы остаться на том же уровне и такое вот происходит уже последние лет 5. И если раньше получалось рост цен компенсировать ростом навыка и должности на работе, то сейчас одной работы для такого "финта" уже не хватает и пришлось брать вторую..

P.S. подумываю взять третью, все равно отдыха и жизни не чувствуешь с двумя, так зато может так почувствуется рост доходов.

✔️Формально - получаю раза в полтора-два больше чем четыре-пять лет назад. По покупательской способности зарплата просела.

Работаю в РЦ мелкой компании по продаже бытовой технике, хоть и с сетью на всю РФ. Наполнение склада очень сильно усохло, наполнение сильно ушло в не самый хороший Китай, с продажами тоже грустно

✔️Ответ был, что мои доходы не изменились. ЗП нам проиндексировали в прошлом году и до сих пор она пока не изменилась. Так что формально да, мои доходы такие же, так как кроме зарплаты ничего нет.

НО - расходы-то выросли! Маршрутка до станции МЦД Нахабино была в прошлом году 50 руб, сейчас - 70, это дорога на работу.

Бензин, коммуналка, -да, абсолютно всё стало дороже. Начиная, от мелочевки на Вайлдберриз. Например, простейшая футболка для дома, Чебоксарский трикотаж. В прошлом году за 571 руб, а две недели назад, абсолютно такая же, тот же размер, цвет и производитель - за 708 руб. Про картофель всё и без меня понятно)).

Так что, учитывая рост стоимости абсолютно на всё, без исключения - то на самом деле мои доходы конечно снизились.

UPD: очень интересный комментарий от читателя у которого выросли доходы

Мой доход вырос 1,5 раза по сравнению с 2024 годом, так как я хотел уйти на другую работу и мне подняли з.п. чтоб оставить на прежнем месте.

Работаю в сервисе для нефтебуровых компаний (предоставление услуг по электро- и тепло- снабжению).

это важное наблюдение - а) заставить работодателя поднять зарплату может риск потери работника по инициативе самого работника б) нефть - наше всё

К нашему опросу о динамике доходов – комментарии уважаемых читателей

✔️Перед глазами опыт родителей, бюджетная сфера, медицина - зарплаты даже формально снизились, за счет урезания премий.

У меня работа в угольной сфере. В нашей организации прошло снижение премий, и соответствующих накруток на 10 процентов. Плюсом порезали социалку, типа компенсации проезда к месту отдыха и т.д. Но конкретно в нашей организации все еще, в целом, нормально, потому что, по слухам, у других "угольщиков" все сильно хуже.

✔️По поводу опроса по уровню доходов

Доходы то выросли по сравнению с прошлым годом, но ради этого пришлось на вторую работу пойти

И вот и получается, что вроде бы номинально в рублях получаешь больше, а фактически, такое чувство, что всю "вторую работу" съела инфляция и ты просто стал больше работать чтобы остаться на том же уровне и такое вот происходит уже последние лет 5. И если раньше получалось рост цен компенсировать ростом навыка и должности на работе, то сейчас одной работы для такого "финта" уже не хватает и пришлось брать вторую..

P.S. подумываю взять третью, все равно отдыха и жизни не чувствуешь с двумя, так зато может так почувствуется рост доходов.

✔️Формально - получаю раза в полтора-два больше чем четыре-пять лет назад. По покупательской способности зарплата просела.

Работаю в РЦ мелкой компании по продаже бытовой технике, хоть и с сетью на всю РФ. Наполнение склада очень сильно усохло, наполнение сильно ушло в не самый хороший Китай, с продажами тоже грустно

✔️Ответ был, что мои доходы не изменились. ЗП нам проиндексировали в прошлом году и до сих пор она пока не изменилась. Так что формально да, мои доходы такие же, так как кроме зарплаты ничего нет.

НО - расходы-то выросли! Маршрутка до станции МЦД Нахабино была в прошлом году 50 руб, сейчас - 70, это дорога на работу.

Бензин, коммуналка, -да, абсолютно всё стало дороже. Начиная, от мелочевки на Вайлдберриз. Например, простейшая футболка для дома, Чебоксарский трикотаж. В прошлом году за 571 руб, а две недели назад, абсолютно такая же, тот же размер, цвет и производитель - за 708 руб. Про картофель всё и без меня понятно)).

Так что, учитывая рост стоимости абсолютно на всё, без исключения - то на самом деле мои доходы конечно снизились.

UPD: очень интересный комментарий от читателя у которого выросли доходы

Мой доход вырос 1,5 раза по сравнению с 2024 годом, так как я хотел уйти на другую работу и мне подняли з.п. чтоб оставить на прежнем месте.

Работаю в сервисе для нефтебуровых компаний (предоставление услуг по электро- и тепло- снабжению).

это важное наблюдение - а) заставить работодателя поднять зарплату может риск потери работника по инициативе самого работника б) нефть - наше всё

Қайта жіберілді: REBURG

REBURG

15.05.202507:05

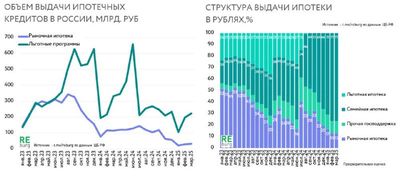

Неужели люди берут кредит под 27% на 26 лет?

В дополнение к данным о росте среднего срока кредитования на рынке готового жилья следует привести несколько дополнительных показателей:

◾️Доля рыночной ипотеки в структуре выдачи упала до минимального уровня в 13%. Значительный объем выдачи в сегменте готовых квартир формируют квартиры от застройщика в сданных новостройках. На них распространяется льготная ипотека. И именно эти покупатели растягивают срок ипотечного платежа.

◾️Доля нераспроданных квартир к моменту ввода в эксплуатацию в марте 2025 выросла до 26,5% (по РФ). Этот показатель растет. Эти квартиры продаются по ДКП, а не по ДДУ.

@REBURG

В дополнение к данным о росте среднего срока кредитования на рынке готового жилья следует привести несколько дополнительных показателей:

◾️Доля рыночной ипотеки в структуре выдачи упала до минимального уровня в 13%. Значительный объем выдачи в сегменте готовых квартир формируют квартиры от застройщика в сданных новостройках. На них распространяется льготная ипотека. И именно эти покупатели растягивают срок ипотечного платежа.

◾️Доля нераспроданных квартир к моменту ввода в эксплуатацию в марте 2025 выросла до 26,5% (по РФ). Этот показатель растет. Эти квартиры продаются по ДКП, а не по ДДУ.

@REBURG

15.05.202506:08

Долгая история

Срок выдаваемой в России ипотеки вырос до 26 лет. Средневзвешенный срок выданных в марте ипотечных кредитов составил 311 месяцев, следует из данных ЦБ РФ. Это на полмесяца больше предыдущего рекорда, установленного в июне 2024 г., перед окончанием действия безадресной ипотеки с господдержкой под 8% годовых. ⬆️

Мы попросили уважаемых коллег прокомментировать эту информацию

Михаил Хорьков, руководитель Комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, тг-канал REBURG

Сейчас ипотечный рынок держится в первую очередь на заемщиках, кому доступны льготные кредиты. Доля рыночной ипотеки в структуре выдачи упала до 13%. Если тебе доступен ипотечный кредит под 6%, в условиях высоких рыночных ставок, нет никакого резона сокращать срок кредитования.

Средний срок ипотечного кредита быстро рос в предыдущие годы на фоне значительного роста цен. Многие покупатели стремились вписаться в комфортный ежемесячный платеж и были вынуждены растягивать срок кредита до максимума. В последний год рост этого показателя сохраняется, но уже не такой заметный. Во-первых, цены так быстро уже не растут. А на фоне высоких рыночных ставок ипотечный бум остался в прошлом. Во-вторых, большинство заемщиков давно берет кредит на максимальный 30-летний период, резервов для заметного роста показателя уже не осталось.

Павел Пряников, эксперт по недвижимости (Москва), тг-канал Proeconomics-Realty

Поведение ипотечных заёмщиков логичное – чем дольше срок кредита, тем меньше ежемесячные платежи. Это общемировая практика. Например, в США самая популярная ипотека – на 30 лет.

Для того, чтобы понять, тяжело или нет обслуживать ипотечный кредит, я бы смотрел на уровень досрочного погашения ипотеки. Наши банки нерегулярно делятся такой информацией. Последний раз ВТБ и Сбер говорили об этом в 2023 году, и у их клиентов средний срок погашения ипотеки был 4,3 года. ОКБ приводили такие данные: 58% заёмщиков, оформивших ипотечные кредиты с 2010 по 2021 г., погасили их за 38 месяцев.

Так что для большинства заёмщиков средний срок кредита – больше формальность, они погасят ипотеку сильно досрочно.

Максим Ельцов, генеральный директор компании «ПИА-недвижимость» (Санкт-Петербург), тг- канал «Блог Максима Ельцова»

Итак: срок ипотеки, выдаваемой в России, вырос до рекордных 26 лет. Цифра, вполне объяснимая и ожидаемая; более того, есть шансы, что она еще немного подрастет. На увеличение срока влияют несколько значимых факторов. Это: снижение доходов населения, дороговизна объектов недвижимости, стремление заемщиков растянуть ипотечные платежи;

Кроме того, львиная доля выдаваемых кредитов приходится на льготные формы ипотеки. Там низкая ставка и разница в ежемесячных платежах при кредите сроком на 20 или 30 лет заметна. А ещё среди получателей льготной ипотеки много инвесторов. Они не улучшают жилищные условия, а покупают квартиры под сдачу в аренду - нередко доход от сдачи сразу будет перекрывать аннуитетный платеж. Это покупка на максимально долгий срок -в расчете на то что инфляция быстро «съест» ежемесячный платеж, а цены на недвижимость и арендная ставка вырастут.

Срок кредита будет снижаться, когда появится больше рыночных сделок, по ставке на уровне 12-14%. При такой ставке увеличение срока кредита с 25 до 30 лет, например, уже не дает серьезной разницы в ежемесячном платеже. Рыночные кредиты будут «короче», немного снизится и средний срок.

Срок выдаваемой в России ипотеки вырос до 26 лет. Средневзвешенный срок выданных в марте ипотечных кредитов составил 311 месяцев, следует из данных ЦБ РФ. Это на полмесяца больше предыдущего рекорда, установленного в июне 2024 г., перед окончанием действия безадресной ипотеки с господдержкой под 8% годовых. ⬆️

Мы попросили уважаемых коллег прокомментировать эту информацию

Михаил Хорьков, руководитель Комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, тг-канал REBURG

Сейчас ипотечный рынок держится в первую очередь на заемщиках, кому доступны льготные кредиты. Доля рыночной ипотеки в структуре выдачи упала до 13%. Если тебе доступен ипотечный кредит под 6%, в условиях высоких рыночных ставок, нет никакого резона сокращать срок кредитования.

Средний срок ипотечного кредита быстро рос в предыдущие годы на фоне значительного роста цен. Многие покупатели стремились вписаться в комфортный ежемесячный платеж и были вынуждены растягивать срок кредита до максимума. В последний год рост этого показателя сохраняется, но уже не такой заметный. Во-первых, цены так быстро уже не растут. А на фоне высоких рыночных ставок ипотечный бум остался в прошлом. Во-вторых, большинство заемщиков давно берет кредит на максимальный 30-летний период, резервов для заметного роста показателя уже не осталось.

Павел Пряников, эксперт по недвижимости (Москва), тг-канал Proeconomics-Realty

Поведение ипотечных заёмщиков логичное – чем дольше срок кредита, тем меньше ежемесячные платежи. Это общемировая практика. Например, в США самая популярная ипотека – на 30 лет.

Для того, чтобы понять, тяжело или нет обслуживать ипотечный кредит, я бы смотрел на уровень досрочного погашения ипотеки. Наши банки нерегулярно делятся такой информацией. Последний раз ВТБ и Сбер говорили об этом в 2023 году, и у их клиентов средний срок погашения ипотеки был 4,3 года. ОКБ приводили такие данные: 58% заёмщиков, оформивших ипотечные кредиты с 2010 по 2021 г., погасили их за 38 месяцев.

Так что для большинства заёмщиков средний срок кредита – больше формальность, они погасят ипотеку сильно досрочно.

Максим Ельцов, генеральный директор компании «ПИА-недвижимость» (Санкт-Петербург), тг- канал «Блог Максима Ельцова»

Итак: срок ипотеки, выдаваемой в России, вырос до рекордных 26 лет. Цифра, вполне объяснимая и ожидаемая; более того, есть шансы, что она еще немного подрастет. На увеличение срока влияют несколько значимых факторов. Это: снижение доходов населения, дороговизна объектов недвижимости, стремление заемщиков растянуть ипотечные платежи;

Кроме того, львиная доля выдаваемых кредитов приходится на льготные формы ипотеки. Там низкая ставка и разница в ежемесячных платежах при кредите сроком на 20 или 30 лет заметна. А ещё среди получателей льготной ипотеки много инвесторов. Они не улучшают жилищные условия, а покупают квартиры под сдачу в аренду - нередко доход от сдачи сразу будет перекрывать аннуитетный платеж. Это покупка на максимально долгий срок -в расчете на то что инфляция быстро «съест» ежемесячный платеж, а цены на недвижимость и арендная ставка вырастут.

Срок кредита будет снижаться, когда появится больше рыночных сделок, по ставке на уровне 12-14%. При такой ставке увеличение срока кредита с 25 до 30 лет, например, уже не дает серьезной разницы в ежемесячном платеже. Рыночные кредиты будут «короче», немного снизится и средний срок.

14.05.202521:12

Долгая история

Срок выдаваемой в России ипотеки вырос до 26 лет. Средневзвешенный срок выданных в марте ипотечных кредитов составил 311 месяцев, следует из данных ЦБ РФ. Это на полмесяца больше предыдущего рекорда, установленного в июне 2024 г., перед окончанием действия безадресной ипотеки с господдержкой под 8% годовых.

Мы попросили уважаемых коллег прокомментировать эту информацию

Павел Пряников, эксперт по недвижимости (Москва), тг-канал Proeconomics-Realty

Поведение ипотечных заёмщиков логичное – чем дольше срок кредита, тем меньше ежемесячные платежи. Это общемировая практика. Например, в США самая популярная ипотека – на 30 лет.

Для того, чтобы понять, тяжело или нет обслуживать ипотечный кредит, я бы смотрел на уровень досрочного погашения ипотеки. Наши банки нерегулярно делятся такой информацией. Последний раз ВТБ и Сбер говорили об этом в 2023 году, и у их клиентов средний срок погашения ипотеки был 4,3 года. ОКБ приводили такие данные: 58% заёмщиков, оформивших ипотечные кредиты с 2010 по 2021 г., погасили их за 38 месяцев.

Так что для большинства заёмщиков средний срок кредита – больше формальность, они погасят ипотеку сильно досрочно.

Максим Ельцов, генеральный директор компании «ПИА-недвижимость» (Санкт-Петербург), тг- канал «Блог Максима Ельцова»

Итак: срок ипотеки, выдаваемой в России, вырос до рекордных 26 лет. Цифра, вполне объяснимая и ожидаемая; более того, есть шансы, что она еще немного подрастет. На увеличение срока влияют несколько значимых факторов. Это: снижение доходов населения, дороговизна объектов недвижимости, стремление заемщиков растянуть ипотечные платежи;

Кроме того, львиная доля выдаваемых кредитов приходится на льготные формы ипотеки. Там низкая ставка и разница в ежемесячных платежах при кредите сроком на 20 или 30 лет заметна. А ещё среди получателей льготной ипотеки много инвесторов. Они не улучшают жилищные условия, а покупают квартиры под сдачу в аренду - нередко доход от сдачи сразу будет перекрывать аннуитетный платеж. Это покупка на максимально долгий срок -в расчете на то что инфляция быстро «съест» ежемесячный платеж, а цены на недвижимость и арендная ставка вырастут.

Срок кредита будет снижаться, когда появится больше рыночных сделок, по ставке на уровне 12-14%. При такой ставке увеличение срока кредита с 25 до 30 лет, например, уже не дает серьезной разницы в ежемесячном платеже. Рыночные кредиты будут «короче», немного снизится и средний срок.

Срок выдаваемой в России ипотеки вырос до 26 лет. Средневзвешенный срок выданных в марте ипотечных кредитов составил 311 месяцев, следует из данных ЦБ РФ. Это на полмесяца больше предыдущего рекорда, установленного в июне 2024 г., перед окончанием действия безадресной ипотеки с господдержкой под 8% годовых.

Мы попросили уважаемых коллег прокомментировать эту информацию

Павел Пряников, эксперт по недвижимости (Москва), тг-канал Proeconomics-Realty

Поведение ипотечных заёмщиков логичное – чем дольше срок кредита, тем меньше ежемесячные платежи. Это общемировая практика. Например, в США самая популярная ипотека – на 30 лет.

Для того, чтобы понять, тяжело или нет обслуживать ипотечный кредит, я бы смотрел на уровень досрочного погашения ипотеки. Наши банки нерегулярно делятся такой информацией. Последний раз ВТБ и Сбер говорили об этом в 2023 году, и у их клиентов средний срок погашения ипотеки был 4,3 года. ОКБ приводили такие данные: 58% заёмщиков, оформивших ипотечные кредиты с 2010 по 2021 г., погасили их за 38 месяцев.

Так что для большинства заёмщиков средний срок кредита – больше формальность, они погасят ипотеку сильно досрочно.

Максим Ельцов, генеральный директор компании «ПИА-недвижимость» (Санкт-Петербург), тг- канал «Блог Максима Ельцова»

Итак: срок ипотеки, выдаваемой в России, вырос до рекордных 26 лет. Цифра, вполне объяснимая и ожидаемая; более того, есть шансы, что она еще немного подрастет. На увеличение срока влияют несколько значимых факторов. Это: снижение доходов населения, дороговизна объектов недвижимости, стремление заемщиков растянуть ипотечные платежи;

Кроме того, львиная доля выдаваемых кредитов приходится на льготные формы ипотеки. Там низкая ставка и разница в ежемесячных платежах при кредите сроком на 20 или 30 лет заметна. А ещё среди получателей льготной ипотеки много инвесторов. Они не улучшают жилищные условия, а покупают квартиры под сдачу в аренду - нередко доход от сдачи сразу будет перекрывать аннуитетный платеж. Это покупка на максимально долгий срок -в расчете на то что инфляция быстро «съест» ежемесячный платеж, а цены на недвижимость и арендная ставка вырастут.

Срок кредита будет снижаться, когда появится больше рыночных сделок, по ставке на уровне 12-14%. При такой ставке увеличение срока кредита с 25 до 30 лет, например, уже не дает серьезной разницы в ежемесячном платеже. Рыночные кредиты будут «короче», немного снизится и средний срок.

14.05.202515:46

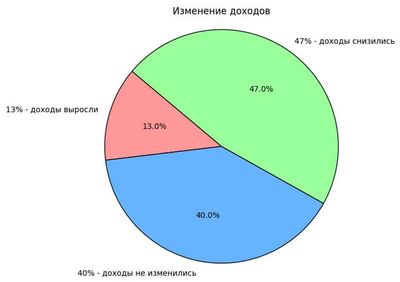

Одна седьмая "довольных"

(много где уже видел эту новость)

Что-то случилось, да?

На самом деле нет, все идет по плану.

По этому поводу приведу давний (но совершенно актуальный), комментарий великого экономиста Джона Мейнарда Кейнса, посетившего Россию сто лет назад

Вот оно – 13% тех, у кого доходы выросли за последний год - это немногим меньше той самой одной седьмой части, о которой говорит Кейнс.

Еще раз повторю глубокую мысль Кейнса

политика правительства в России направлена на то, что «задобрить» «одну седьмую часть населения», таким образом, что эта «одна седьмая» живет «по более высоким стандартам, чем это позволяет производительность ее труда» -за счет эксплуатации труда остальных «шести седьмых».

Обратите внимание – Кейнс не говорит, что эта «одна седьмая» живет богато, вовсе нет!

Он говорит о том, что эта «одна седьмая», живет лучше, чем она должна была бы жить, если бы получала «по труду». И вот это «лучше» обеспечивает правительство. И те, кто оказался в привилегированной «одной седьмой», прекрасно понимают, что правительство поддерживает их, за счет перераспределения доходов от эксплуатации труда «шести седьмых», оставшихся «за бортом» бюджетного корабля экономической политики.

UPD: добавлю напоминание, сделанное ув. @economhistory о важном законе экономической истории:

И вы знаете эти группы.

47% респондентов опроса, проведенного Anderida Financial Group сообщили, что в 2025 году их финансовое положение стало хуже, чем в 2024-м. У 40% респондентов доход не изменился, и у 13% доход вырос.

Так же 75% опрошенных признались, что уровнем своих доходов не удовлетворены, и зарплаты на текущие нужды им часто не хватает

(много где уже видел эту новость)

Что-то случилось, да?

На самом деле нет, все идет по плану.

По этому поводу приведу давний (но совершенно актуальный), комментарий великого экономиста Джона Мейнарда Кейнса, посетившего Россию сто лет назад

«…Сегодняшняя Россия – страна со 140-миллионным населением, шесть седьмых которого заняты в сельском хозяйстве и живут в деревнях, а одна седьмая – горожане, работающие в промышленности.

Городское и промышленное население, которое, как видится стороннему наблюдателю, не обеспечивает само себя, живет, надо сказать, по более высоким стандартам, чем это позволяет производительность их труда.

Избыточные расходы города покрываются за счет эксплуатации крестьянства, допустимой только потому, что горожане составляют численное меньшинство населения страны. Тем самым правительство способно задобрить (говоря условно) пролетариат, о котором оно проявляет особую заботу, эксплуатируя крестьянство.

Вот оно – 13% тех, у кого доходы выросли за последний год - это немногим меньше той самой одной седьмой части, о которой говорит Кейнс.

Еще раз повторю глубокую мысль Кейнса

политика правительства в России направлена на то, что «задобрить» «одну седьмую часть населения», таким образом, что эта «одна седьмая» живет «по более высоким стандартам, чем это позволяет производительность ее труда» -за счет эксплуатации труда остальных «шести седьмых».

Обратите внимание – Кейнс не говорит, что эта «одна седьмая» живет богато, вовсе нет!

Он говорит о том, что эта «одна седьмая», живет лучше, чем она должна была бы жить, если бы получала «по труду». И вот это «лучше» обеспечивает правительство. И те, кто оказался в привилегированной «одной седьмой», прекрасно понимают, что правительство поддерживает их, за счет перераспределения доходов от эксплуатации труда «шести седьмых», оставшихся «за бортом» бюджетного корабля экономической политики.

UPD: добавлю напоминание, сделанное ув. @economhistory о важном законе экономической истории:

любой порядок, даже самый несправедливый с нашей точки зрения, существует потому, что он отражает баланс интересов. Как бы это ни выглядело со стороны, всегда есть механизмы, которые удерживают систему — будь то рынок труда, земельные отношения или неформальные нормы.

Парето-оптимальность никто не отменял: если структура держится, значит, она в какой-то степени эффективна для определённых групп.

И вы знаете эти группы.

Қайта жіберілді: Антрополе

Антрополе

14.05.202515:45

Мифы о локализации такси

Наверно, уже из многих утюгов слышали про закон о локализации такси (принят ГД всера) и экспертные мнения о том, что всех заставят ездить на ладах и рынок такси рухнет.

На самом деле пока что только приняли закон, в котором по сути написано, что Правительство РФ может установить минимальный уровень локализации такси, а регионы (правительства субъектов РФ) могут его ужесточать.

Но эксперты заранее хоронят сферу такси. Недавно участсвовал в круглом столе АНО "Цифровой Мир", где люди в пиджаках решили, что всех таксистов заставят ездить на ладах, видимо, от них расходятся и панические прогнозы в СМИ.

Из аналитической записки к закону: в 2021г. 400 тыс. машин работало в такси по всей России, из них в Москве 150 тыс.* По оценкам региональных чиновников, более 80% машин в такси иномарки. На Дальнем Востоке не бывает даже леворульных такси, не то что отечественных.

Можно ли быстро поменять 320 тыс. автомобилей на отечественные? Кто вообще готов и может быстро заменить автопарк? Только крупные таксопарки, потому что есть ресурс, будут следовать закону, да и марки им безразличны. Такие таксопарки есть в Москве, где убили подработку, и в этой сфере остались либо условные профессионалы со стажем на своих машинах, либо (в большей степени) мигранты и другие временные таксисты на арендных машинах. В Москве в такси работают "отчественные" хавалы и москвичи, но это сегмент комфорт, а в самом массовом экономе водителей продолжают пересаживать с подыхающих солярисов на китайские чанганы алсвин и т.п. Все эти машины в лизинге, который обычно составляет 3-5 лет, на замену машин потребуется не меньше.

На что теперь менять чанганы? Из отечественной сборки (за мелкими исключениями) в эконом подойдут только весты-седаны. Потянут ли вообще в автовазе заказ на пару сотен тысяч экземпляров в ближайшее время? И по текущей цене, иначе невыгодно будет.

А если говорить про регионы, то по фрагментарным наблюдениям и экспертным комментариям мое видение такое: таксопарки центральной России донашивают (как бы грустно не звучало) машины за Москвой, параллельно мужики бомбят на своих подержанных машинах, в том числе и ладах. Даже если ВАЗ сделает три смены, ситуацию не поменяешь, в регионах невыгодно работать на новых машинах (в Москве просто агрегатор заставил).

Заменить все таки на отечественные —нереальный сценарий, который создал бы напряги даже ВАЗу. Максисмум, что можно сделать, не создавая излишнее давление на водителей и бизнес: ввести обязательную долю отечественных машин в таксопарках, которые работают по ОСНО (основной системе налогообложения), то есть работают в белую, берут машины в лизинг, и это будет в основном Москва. Срок выполнения требований ставить не менее 3 лет. А самозанятых на своих машинах вообще не трогать.

Но это идеал. А скорее всего крупные московские таксопарки потребуют одинаковых требований для всех, чтобы маленькие таксопарки умерли, а владельцы автомобилей были вынуждены прийти к ним за арендой.

Фиксируем прогнозы и ждем, что будет!

*На самом деле, конечно, больше, такси есть в каждом районном центре, в каждом малом городе, то есть такси работает как минимум на три четверти населения (110 млн горожан), не может же быть почти половина в Москве!

П.С. За картинку спасибо Марии!

Подпишись на Антрополе

Наверно, уже из многих утюгов слышали про закон о локализации такси (принят ГД всера) и экспертные мнения о том, что всех заставят ездить на ладах и рынок такси рухнет.

На самом деле пока что только приняли закон, в котором по сути написано, что Правительство РФ может установить минимальный уровень локализации такси, а регионы (правительства субъектов РФ) могут его ужесточать.

Но эксперты заранее хоронят сферу такси. Недавно участсвовал в круглом столе АНО "Цифровой Мир", где люди в пиджаках решили, что всех таксистов заставят ездить на ладах, видимо, от них расходятся и панические прогнозы в СМИ.

Из аналитической записки к закону: в 2021г. 400 тыс. машин работало в такси по всей России, из них в Москве 150 тыс.* По оценкам региональных чиновников, более 80% машин в такси иномарки. На Дальнем Востоке не бывает даже леворульных такси, не то что отечественных.

Можно ли быстро поменять 320 тыс. автомобилей на отечественные? Кто вообще готов и может быстро заменить автопарк? Только крупные таксопарки, потому что есть ресурс, будут следовать закону, да и марки им безразличны. Такие таксопарки есть в Москве, где убили подработку, и в этой сфере остались либо условные профессионалы со стажем на своих машинах, либо (в большей степени) мигранты и другие временные таксисты на арендных машинах. В Москве в такси работают "отчественные" хавалы и москвичи, но это сегмент комфорт, а в самом массовом экономе водителей продолжают пересаживать с подыхающих солярисов на китайские чанганы алсвин и т.п. Все эти машины в лизинге, который обычно составляет 3-5 лет, на замену машин потребуется не меньше.

На что теперь менять чанганы? Из отечественной сборки (за мелкими исключениями) в эконом подойдут только весты-седаны. Потянут ли вообще в автовазе заказ на пару сотен тысяч экземпляров в ближайшее время? И по текущей цене, иначе невыгодно будет.

А если говорить про регионы, то по фрагментарным наблюдениям и экспертным комментариям мое видение такое: таксопарки центральной России донашивают (как бы грустно не звучало) машины за Москвой, параллельно мужики бомбят на своих подержанных машинах, в том числе и ладах. Даже если ВАЗ сделает три смены, ситуацию не поменяешь, в регионах невыгодно работать на новых машинах (в Москве просто агрегатор заставил).

Заменить все таки на отечественные —нереальный сценарий, который создал бы напряги даже ВАЗу. Максисмум, что можно сделать, не создавая излишнее давление на водителей и бизнес: ввести обязательную долю отечественных машин в таксопарках, которые работают по ОСНО (основной системе налогообложения), то есть работают в белую, берут машины в лизинг, и это будет в основном Москва. Срок выполнения требований ставить не менее 3 лет. А самозанятых на своих машинах вообще не трогать.

Но это идеал. А скорее всего крупные московские таксопарки потребуют одинаковых требований для всех, чтобы маленькие таксопарки умерли, а владельцы автомобилей были вынуждены прийти к ним за арендой.

Фиксируем прогнозы и ждем, что будет!

*На самом деле, конечно, больше, такси есть в каждом районном центре, в каждом малом городе, то есть такси работает как минимум на три четверти населения (110 млн горожан), не может же быть почти половина в Москве!

П.С. За картинку спасибо Марии!

Подпишись на Антрополе

14.05.202515:08

Геогрий Сталинов (канал Антрополе, руководитель исследовательской группы «Неформальная самоорганизация и экономика такси и доставки в тени агрегатора» в НИУ ВШЭ) подготовил подборку исследовательских инсайтов о платформенном такси в Москве специально для Деньги и песец. Тезисы основаны на автоэтнографических наблюдениях и интервью, проведенных участниками группы:

🚕Очень многие московские таксисты работают на арендованных машинах, в каждом районе есть несколько таксопарков, некоторые насчитывают тысячи автомобилей.

🚖Такси как подработку в Москве практически уничтожили, потому что на арендной машине подрабатывать невозможно, а свою машину обклеивать в бело-желтый и шашки ради периодических заработков никто не желает.

🚕Арендованные машины должны стоять в таксопарках и проходить ежедневный техосмотр, а таксисты – медосмотр. Фактически водитель при получении машины проходит пятиминутный осмотр на специальном автомате, после чего получает пачку путевых листов с отметками об осмотре на месяц вперед и пользуется арендной машиной как своей;

🚖 Таксопарки берут машины в лизинг и заинтересованы, чтобы машина постоянно была в (посуточной) аренде, в процессе перевозки они не участвуют и графиком водителя не интересуются – лишь бы платил аренду. Они не работодатель, а рантье;

✂️ Комиссия таксопарка с перевозок – 3%, что соответствует издержкам на обслуживание автомобиля. Зарабатывает с перевозок платформа, ее комиссия 24-30% в зависимости от режима работы водителей;

📈 Если таксист в комфорте будет работать 250 часов в мес (60 часов в неделю), он заработает около 250 тыс., из которых 80.000 отдаст за аренду, 30.000 за топливо, в лучшем случае 10000 на омывайку, топливо и штрафы, так что на руках останется не более 130.000. Нормированный рабочий день принесет не более 60 тыс. рублей в мес. Агрегатор в этот же месяц получит комиссию 85-105 тыс. рублей в зависимости от опций таксиста в приложении.

📉 Внедрение платформенного такси подкосило заработок таксистов в несколько раз и только в 2019г. их доходы начали восстанавливаться темпами, обгоняющими инфляцию;

⏰ Ради заработка надо не только пахать, но пахать именно в те часы, когда люди живут: утренние (7:00-10:100) и вечерние часы (17:00-20:00) в будни, ночные часы в выходные – из-за высокого спроса почасовой заработок может быть в 2 раза выше обычного;

💸 За работу на износ и в горячие часы агрегатор дарит бонусы, которые формируются из комиссии со всех водителей, то есть создана перераспределительная система от "плохих" таксистов "хорошим";

🛫 В аэропорты при этом ездить совершенно невыгодно, потому что время ожидания заказа из аэропорта нивелирует скромную наценку за заказ в аэропорт. Таксисты считают, что также невыгодно ехать в Подмосковье, но наши наблюдения показали обратное;

🚕Таксисты регулярно пытаются организовать забастовку хотя бы на день, но массы не поднимаются! Не хватает солидарности: атомизация и текучка кадров размыли ощущение профессии;

🚕 Существуют таксопарки, которые не берут мигрантов, в том числе из-за предпочтений корпоративных клиентов. Вероятно, этнические барьеры среди таксистов будут только усиливаться;

🚖 ГД РФ приняла закон, в соответствии с которым в такси должны будут работать только локализованные автомобили, что означает замену более 80% автопарка частников и таксопарков – абсолютный коллапс системы.

🚕Очень многие московские таксисты работают на арендованных машинах, в каждом районе есть несколько таксопарков, некоторые насчитывают тысячи автомобилей.

🚖Такси как подработку в Москве практически уничтожили, потому что на арендной машине подрабатывать невозможно, а свою машину обклеивать в бело-желтый и шашки ради периодических заработков никто не желает.

🚕Арендованные машины должны стоять в таксопарках и проходить ежедневный техосмотр, а таксисты – медосмотр. Фактически водитель при получении машины проходит пятиминутный осмотр на специальном автомате, после чего получает пачку путевых листов с отметками об осмотре на месяц вперед и пользуется арендной машиной как своей;

🚖 Таксопарки берут машины в лизинг и заинтересованы, чтобы машина постоянно была в (посуточной) аренде, в процессе перевозки они не участвуют и графиком водителя не интересуются – лишь бы платил аренду. Они не работодатель, а рантье;

✂️ Комиссия таксопарка с перевозок – 3%, что соответствует издержкам на обслуживание автомобиля. Зарабатывает с перевозок платформа, ее комиссия 24-30% в зависимости от режима работы водителей;

📈 Если таксист в комфорте будет работать 250 часов в мес (60 часов в неделю), он заработает около 250 тыс., из которых 80.000 отдаст за аренду, 30.000 за топливо, в лучшем случае 10000 на омывайку, топливо и штрафы, так что на руках останется не более 130.000. Нормированный рабочий день принесет не более 60 тыс. рублей в мес. Агрегатор в этот же месяц получит комиссию 85-105 тыс. рублей в зависимости от опций таксиста в приложении.

📉 Внедрение платформенного такси подкосило заработок таксистов в несколько раз и только в 2019г. их доходы начали восстанавливаться темпами, обгоняющими инфляцию;

⏰ Ради заработка надо не только пахать, но пахать именно в те часы, когда люди живут: утренние (7:00-10:100) и вечерние часы (17:00-20:00) в будни, ночные часы в выходные – из-за высокого спроса почасовой заработок может быть в 2 раза выше обычного;

💸 За работу на износ и в горячие часы агрегатор дарит бонусы, которые формируются из комиссии со всех водителей, то есть создана перераспределительная система от "плохих" таксистов "хорошим";

🛫 В аэропорты при этом ездить совершенно невыгодно, потому что время ожидания заказа из аэропорта нивелирует скромную наценку за заказ в аэропорт. Таксисты считают, что также невыгодно ехать в Подмосковье, но наши наблюдения показали обратное;

🚕Таксисты регулярно пытаются организовать забастовку хотя бы на день, но массы не поднимаются! Не хватает солидарности: атомизация и текучка кадров размыли ощущение профессии;

🚕 Существуют таксопарки, которые не берут мигрантов, в том числе из-за предпочтений корпоративных клиентов. Вероятно, этнические барьеры среди таксистов будут только усиливаться;

🚖 ГД РФ приняла закон, в соответствии с которым в такси должны будут работать только локализованные автомобили, что означает замену более 80% автопарка частников и таксопарков – абсолютный коллапс системы.

Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.