Городские историки

Это канал городских историков из Сибири об исторической урбанистике/Urban History. Здесь вы найдете обзоры статей, книг и журналов, анонсы и обсуждения конференций, мемы и картинки.

По всем вопросам о сотрудничетве @igorstasurban

По всем вопросам о сотрудничетве @igorstasurban

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocationРосія

LanguageOther

Channel creation dateNov 16, 2023

Added to TGlist

Jan 26, 2025Linked chat

Subscribers

3 168

24 hours

10%Week

30.1%Month

170.5%

Citation index

0

Mentions1Shares on channels0Mentions on channels1

Average views per post

2 134

12 hours1 2140%24 hours2 1340%48 hours3 3130%

Engagement rate (ER)

1.92%

Reposts21Comments0Reactions20

Engagement rate by reach (ERR)

67.38%

24 hours0%Week

34.49%Month

2.87%

Average views per ad post

2 134

1 hour58127.23%1 – 4 hours26712.51%4 - 24 hours1 28660.26%

Total posts in 24 hours

0

Dynamic

-

Latest posts in group "Городские историки"

17.05.202515:44

Презентация книги «Советская ведомственность» в Сургуте + онлайн

19 мая в 13.00 (МСК) пройдет презентация книги «Советская ведомственность» на площадке Сургутского государственного университета. Для городских историков это особо ценное место, так как именно в этом университете и состоялись первые попытки сформулировать идею ведомственного подхода к описанию истории Советского Союза.

В презентации примут участие авторы книги – Игорь Стась, Денис Кирилюк, Александр Иванов, Сергей Баканов и Николай Байкалов.

Приглашенными дискутантами выступят:

Севостьян Веселов – специалист по истории советского транспорта и Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, г. Сургут

Дмитрий Сердюков – специалист по истории региональной и муниципального управления в СССР, г. Сургут

Александр Фокин – специалист по истории Советского Союза, автор известного тг-канала USSResearch, г. Москва

Все подробности о мероприятии смотрите на сайте университета.

Присоединиться к презентации книги можно будет онлайн по ссылке.

Код конференции: x1hqm7@salutejazz.ru

Пароль: v1931lki

Подключайтесь! ❤️

19 мая в 13.00 (МСК) пройдет презентация книги «Советская ведомственность» на площадке Сургутского государственного университета. Для городских историков это особо ценное место, так как именно в этом университете и состоялись первые попытки сформулировать идею ведомственного подхода к описанию истории Советского Союза.

В презентации примут участие авторы книги – Игорь Стась, Денис Кирилюк, Александр Иванов, Сергей Баканов и Николай Байкалов.

Приглашенными дискутантами выступят:

Севостьян Веселов – специалист по истории советского транспорта и Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, г. Сургут

Дмитрий Сердюков – специалист по истории региональной и муниципального управления в СССР, г. Сургут

Александр Фокин – специалист по истории Советского Союза, автор известного тг-канала USSResearch, г. Москва

Все подробности о мероприятии смотрите на сайте университета.

Присоединиться к презентации книги можно будет онлайн по ссылке.

Код конференции: x1hqm7@salutejazz.ru

Пароль: v1931lki

Подключайтесь! ❤️

Reposted from: Уральский индустриозавр

Уральский индустриозавр

17.05.202505:48

Городские историки всегда умеют емко, точно сказать. Что касается работ Надежды Макаровой, то я и был, и остаюсь их горячих поклонником и - шире говоря - вообще поклонником того, что делают коллеги из Магнитогорска. А что касается моей собственной работы, то, натурально, ей доставалось, когда она вышла: архивы-то где? Архивов-то нет! Однако ж сегодня, кажется, она своего читателя нашла (об этом хорошо написал пару лет назад Александр Фокин, спасибо ему).

Разумеется, "Соцгорода Большого Урала" были сделаны по лекалам того, чем их автор занимался раньше: в 2016 году свет увидела "Естественное право и добродетель", которую мы написали вместе с замечательным Михаилом Киселевым - большую работу по истории общественно-политической мысли XVIII столетия, и получилась она, кажется, хорошо. Мы ее делали в манере модной тогда "истории понятий", и в 2018 году я попробовал применить эти же ходы к другому материалу. Иными словами, источником вдохновения тут послужил не "Magnetic Mountain" Стивена Коткина, а "Foundations of Modern Political Thought" Квентина Скиннера и особенно "The Machiavellian Moment" Джона Покока - это, кроме прочего, означало, что нужно опереться не на сложившийся объективно в архиве набор фондов, а на выявленный самостоятельно массив публицистики, который должен был велик и которым нужно хорошо владеть. Организовав, накопив такой массив, в нем можно выявить ключевые понятия, обнаружить дебаты и проследить их ход; кизеловский уголь ничем не хуже как предмет дебатов, чем фундаментальные законы.

Но этот подход дополнялся стремлением изучить также пространственный аспект, de visu и с помощью карт; нужно было знать, что где находится, нужно было овладеть вот этой уральской географией. Меня сильно впечатлили работы Олега Лейбовича "Охота на красного директора" (2016) и Сергея Баканова "Угольная промышленность Урала: жизненный цикл отрасли от зарождения до упадка" (2012), а также исследования Леонида Смирнова, Евгении Конышевой, Михаила Тимофеева (ах, какой журнал был "Лабиринт"!) и упомянутой уже Надежды Макаровой. Подготовка "Соцгородов" сопровождалась веером статей об отдельных городах - о Лысьве, Красноуральске и Верхней Салде - которые тогда никто, в общем, особо не цитировал, и которые в последние годы оказались, как мне кажется, достаточно широко востребованы местными сообществами краеведов, экскурсоводов и вообще энтузиастов.

Но еще важнее, что на базе "Соцгородов" удалось развернуть дальнейшую работу; талантливые люди пришли в аспирантуру и в грантовые проекты. Многое из того, что в "Соцгородах" было нащупано и намечено, было потом развито в рамках большого проекта по индустриальной идентичности, поддержанного РНФ; вот тогда нам уже удалось вдоволь поработать в архивах, не бросая, конечно, библиотеки. Возьмите вопрос о критике конструктивизма и борьбе с "формализмом". Сегодня гораздо лучше меня его знает Александр Думчиков. Возьмите вопрос о проектировании Большого Урала. Сегодня его гораздо лучше меня знает Ксения Пименова. Есть и другие яркие молодые специалисты. Вся эта тема как-то удачно начала монтироваться с GIS-технологиями, с картографией, с "цифрой", с поворотом к материальности, с историей науки и техники - ну, что говорить. Масса интересного!

Разумеется, "Соцгорода Большого Урала" были сделаны по лекалам того, чем их автор занимался раньше: в 2016 году свет увидела "Естественное право и добродетель", которую мы написали вместе с замечательным Михаилом Киселевым - большую работу по истории общественно-политической мысли XVIII столетия, и получилась она, кажется, хорошо. Мы ее делали в манере модной тогда "истории понятий", и в 2018 году я попробовал применить эти же ходы к другому материалу. Иными словами, источником вдохновения тут послужил не "Magnetic Mountain" Стивена Коткина, а "Foundations of Modern Political Thought" Квентина Скиннера и особенно "The Machiavellian Moment" Джона Покока - это, кроме прочего, означало, что нужно опереться не на сложившийся объективно в архиве набор фондов, а на выявленный самостоятельно массив публицистики, который должен был велик и которым нужно хорошо владеть. Организовав, накопив такой массив, в нем можно выявить ключевые понятия, обнаружить дебаты и проследить их ход; кизеловский уголь ничем не хуже как предмет дебатов, чем фундаментальные законы.

Но этот подход дополнялся стремлением изучить также пространственный аспект, de visu и с помощью карт; нужно было знать, что где находится, нужно было овладеть вот этой уральской географией. Меня сильно впечатлили работы Олега Лейбовича "Охота на красного директора" (2016) и Сергея Баканова "Угольная промышленность Урала: жизненный цикл отрасли от зарождения до упадка" (2012), а также исследования Леонида Смирнова, Евгении Конышевой, Михаила Тимофеева (ах, какой журнал был "Лабиринт"!) и упомянутой уже Надежды Макаровой. Подготовка "Соцгородов" сопровождалась веером статей об отдельных городах - о Лысьве, Красноуральске и Верхней Салде - которые тогда никто, в общем, особо не цитировал, и которые в последние годы оказались, как мне кажется, достаточно широко востребованы местными сообществами краеведов, экскурсоводов и вообще энтузиастов.

Но еще важнее, что на базе "Соцгородов" удалось развернуть дальнейшую работу; талантливые люди пришли в аспирантуру и в грантовые проекты. Многое из того, что в "Соцгородах" было нащупано и намечено, было потом развито в рамках большого проекта по индустриальной идентичности, поддержанного РНФ; вот тогда нам уже удалось вдоволь поработать в архивах, не бросая, конечно, библиотеки. Возьмите вопрос о критике конструктивизма и борьбе с "формализмом". Сегодня гораздо лучше меня его знает Александр Думчиков. Возьмите вопрос о проектировании Большого Урала. Сегодня его гораздо лучше меня знает Ксения Пименова. Есть и другие яркие молодые специалисты. Вся эта тема как-то удачно начала монтироваться с GIS-технологиями, с картографией, с "цифрой", с поворотом к материальности, с историей науки и техники - ну, что говорить. Масса интересного!

16.05.202515:21

Сограждане в СПб! В свое время запас старых номеров Ab Imperio (1/2000-2/2015) из казанского офиса был перевезен в Питер. К сожалению, хранить их до "лучших времен" больше не получится, редакторы отдадут этот запас в хорошие руки -- их можно раздавать и продавать в свою пользу, даже по 100 р. за номер получится неплохо, потому что это порядка 2200 экзе (1200-1400 кг, полтора-два куба). Посмотрите на оглавление номеров (ссылка в комменте), это до сих пор актуальнейшие материалы, собранные в тематические номера и представляющие работу лучших исследователей. "Подробности почтой" office@abimperio.net или тут

16.05.202508:34

Соцгород как дискурс

В продолжение темы соцгорода необходимо сказать и о другой важнейшей книге на эту тему. Мы, конечно, имеем в виду монографию Константина Бугрова Соцгорода Большого Урала. Помним, как после того как книга вышла в 2018 году, городские историки много обсуждали ее с коллегами, критикуя за то, что работа основана полностью на местных газетных и публицистических материалах, без привлечения архивных документов.

Сегодня думается, что подход, предложенный Бугровым, прошел проверку временем, показав большую значимость дискурсивного воспроизводства в строительстве соцгородов первых пятилеток. Соцгород – это язык описания, который нельзя считать сугубо кабинетным, или абстракцией, которая рушится при прикосновении с реальностью. Взамен оппозиции «идеологии» и «реальности» в анализе соцгородов, историк прибегает к метафорам «прототипа» и «серийного образца», где первый – общая концепция соцгорода, а второй – дискурсы о соцгороде, имевшие массу рецепций в различных городах.

Привести свидетельства современников из публичного дискурса – вот исследовательский стиль Бугрова, благодаря которому раскрывается вся широта возможных высказываний о соцгороде в 1930-е гг. Артикуляция соцгорода не заканчивалась с крахом идеи домов-коммун. На самом деле отказ от коммунальной утопии оказался началом строительной программы. Дискурс о соцгороде проявился и дальше, прежде всего, в отрицании черт старого дореволюционного города, подчеркивании различий между центром и периферией города, гордости за высотную застройку, а с середины 1930-х гг. – в создании единого города-ансамбля.

Раньше историография рассказывала об ужасах барачного быта в соцгородах как скрываемой советской властью тайне. Однако в оптике Бугрова жизнь оказалась прозаичнее: темы жилищной катастрофы и инфраструктурных проблем в строящихся городах постоянно поднимались на страницах местных газет. Поэтому ученый указывал на ложность мнения историков о новых домах, просторных жилищах или внушительных зданиях как то, что маскировало неустроенную реальность. Хибары, землянки и переполненные бараки были частью дискурса о соцгороде.

Но газеты и журналы молчали о конструктивистском стиле архитектуры новых соцгородов, а здания описывались в простых эпитетах – «большие», «красивые», «светлые». Тезисы книги подталкивают к контринтуитивному выводу: поразительным образом дискурс соцгорода для современников не был дискурсом конструктивизма. Исследователи осуществляют конструктивистскую интерпретацию архитектуры будто «задним числом», ориентируясь на эстетический ряд, а не суждения из прошлого.

Эта мысль заставляет задуматься о генезисе современной риторики конструктивизма и авангарда, которая по большому счету не была свойственна раннесоветской эпохе, по крайней мере, в локальных нарративах и речах обычных граждан. Архитектуру соцгородов зритель того времени считывал в первую очередь как новую, не оперируя стилистическими различиями – конструктивизм, эклектика или классика. С точки зрения Бугрова, в репрезентации соцгородов значимы были иные маркеры – громадные промышленные сооружения, такие как домны, цеха, башни ГРЭС, газгольдеры.

Не менее оригинально мнение Бугрова о конце «конструктивистской» архитектуры в локальном контексте: гонения на «коробочную архитектуру» и «формализм», исходящие из центра, стали шоком на местах. Следствием было своеобразное раздвоение, когда директивы предписывали критиковать, но логика пропаганды требовала провозглашать достижения пятилетки, которые сплошь являлись примерами этого «формализма». Согласно Бугрову, в 1933–1935 гг в местной прессе шла борьба этих двух тенденций, и только с 1936 г. началась тотальная критика авангардной эстетики. В этой истории 1936 год являлся ключевым, когда в условиях принятия конституции победившего социализма мифология пятилетки сменилась мифом о сталинском процветании, что и отразилось на региональном уровне в переходе от архитектуры авангарда к неоклассицизму.

В продолжение темы соцгорода необходимо сказать и о другой важнейшей книге на эту тему. Мы, конечно, имеем в виду монографию Константина Бугрова Соцгорода Большого Урала. Помним, как после того как книга вышла в 2018 году, городские историки много обсуждали ее с коллегами, критикуя за то, что работа основана полностью на местных газетных и публицистических материалах, без привлечения архивных документов.

Сегодня думается, что подход, предложенный Бугровым, прошел проверку временем, показав большую значимость дискурсивного воспроизводства в строительстве соцгородов первых пятилеток. Соцгород – это язык описания, который нельзя считать сугубо кабинетным, или абстракцией, которая рушится при прикосновении с реальностью. Взамен оппозиции «идеологии» и «реальности» в анализе соцгородов, историк прибегает к метафорам «прототипа» и «серийного образца», где первый – общая концепция соцгорода, а второй – дискурсы о соцгороде, имевшие массу рецепций в различных городах.

Привести свидетельства современников из публичного дискурса – вот исследовательский стиль Бугрова, благодаря которому раскрывается вся широта возможных высказываний о соцгороде в 1930-е гг. Артикуляция соцгорода не заканчивалась с крахом идеи домов-коммун. На самом деле отказ от коммунальной утопии оказался началом строительной программы. Дискурс о соцгороде проявился и дальше, прежде всего, в отрицании черт старого дореволюционного города, подчеркивании различий между центром и периферией города, гордости за высотную застройку, а с середины 1930-х гг. – в создании единого города-ансамбля.

Раньше историография рассказывала об ужасах барачного быта в соцгородах как скрываемой советской властью тайне. Однако в оптике Бугрова жизнь оказалась прозаичнее: темы жилищной катастрофы и инфраструктурных проблем в строящихся городах постоянно поднимались на страницах местных газет. Поэтому ученый указывал на ложность мнения историков о новых домах, просторных жилищах или внушительных зданиях как то, что маскировало неустроенную реальность. Хибары, землянки и переполненные бараки были частью дискурса о соцгороде.

Но газеты и журналы молчали о конструктивистском стиле архитектуры новых соцгородов, а здания описывались в простых эпитетах – «большие», «красивые», «светлые». Тезисы книги подталкивают к контринтуитивному выводу: поразительным образом дискурс соцгорода для современников не был дискурсом конструктивизма. Исследователи осуществляют конструктивистскую интерпретацию архитектуры будто «задним числом», ориентируясь на эстетический ряд, а не суждения из прошлого.

Эта мысль заставляет задуматься о генезисе современной риторики конструктивизма и авангарда, которая по большому счету не была свойственна раннесоветской эпохе, по крайней мере, в локальных нарративах и речах обычных граждан. Архитектуру соцгородов зритель того времени считывал в первую очередь как новую, не оперируя стилистическими различиями – конструктивизм, эклектика или классика. С точки зрения Бугрова, в репрезентации соцгородов значимы были иные маркеры – громадные промышленные сооружения, такие как домны, цеха, башни ГРЭС, газгольдеры.

Не менее оригинально мнение Бугрова о конце «конструктивистской» архитектуры в локальном контексте: гонения на «коробочную архитектуру» и «формализм», исходящие из центра, стали шоком на местах. Следствием было своеобразное раздвоение, когда директивы предписывали критиковать, но логика пропаганды требовала провозглашать достижения пятилетки, которые сплошь являлись примерами этого «формализма». Согласно Бугрову, в 1933–1935 гг в местной прессе шла борьба этих двух тенденций, и только с 1936 г. началась тотальная критика авангардной эстетики. В этой истории 1936 год являлся ключевым, когда в условиях принятия конституции победившего социализма мифология пятилетки сменилась мифом о сталинском процветании, что и отразилось на региональном уровне в переходе от архитектуры авангарда к неоклассицизму.

15.05.202507:47

Программа Архитекторы.рф открывает двери для городских историков

Раньше городские историки неоднократно хотели подать заявку на знаменитую образовательную программу Архитекторы.рф. Однако среди перечня специальностей, с которыми можно было поступить на программу, долгое время не было истории. И вот в этом году программа открывает двери для профессиональных историков, которые занимаются изучением урбанизации, городов, архитектуры и историко-культурным наследием.

Программа длится 8 месяцев и состоит из образовательных мероприятий различных форматов, включая лекции, дискуссии, воркшопы и коммуникативные тренинги, а также образовательные экспедиции по российским и зарубежным городам. Обучение абсолютно бесплатное, а организаторы оплачивают все расходы на поездки и проживание. В этих экспедициях проходят экскурсии и лекции на тему исторического контекста места, и как он отражается в локальной городской среде и архитектуре.

Кстати, для изучения публично доступны финальные работы участников программы 2024 года, которые связаны с локальной историей и идентичностью городов. Так, результатом одного проекта был путеводителей для властей и общественников по работе с регенерацией историко-градостроительной среды. Другой проект представлял стратегию по работе с историческими объектами на примере города Тула.

Так что если вы занимаетесь городской историей и хотите по-настоящему расширить свои компетенции и приобрести удивительные профессиональные знакомства, то дерзайте! ☝️

Прием заявок на участие заканчивается 18 мая. Подать заявку и узнать все подробности можно на сайте: https://a.archrf.ru/KHe_3A

P.S. Участники программы Архитекторы.рф на экскурсии в усадьбе дворян Засецких в Вологде.

Раньше городские историки неоднократно хотели подать заявку на знаменитую образовательную программу Архитекторы.рф. Однако среди перечня специальностей, с которыми можно было поступить на программу, долгое время не было истории. И вот в этом году программа открывает двери для профессиональных историков, которые занимаются изучением урбанизации, городов, архитектуры и историко-культурным наследием.

Программа длится 8 месяцев и состоит из образовательных мероприятий различных форматов, включая лекции, дискуссии, воркшопы и коммуникативные тренинги, а также образовательные экспедиции по российским и зарубежным городам. Обучение абсолютно бесплатное, а организаторы оплачивают все расходы на поездки и проживание. В этих экспедициях проходят экскурсии и лекции на тему исторического контекста места, и как он отражается в локальной городской среде и архитектуре.

Кстати, для изучения публично доступны финальные работы участников программы 2024 года, которые связаны с локальной историей и идентичностью городов. Так, результатом одного проекта был путеводителей для властей и общественников по работе с регенерацией историко-градостроительной среды. Другой проект представлял стратегию по работе с историческими объектами на примере города Тула.

Так что если вы занимаетесь городской историей и хотите по-настоящему расширить свои компетенции и приобрести удивительные профессиональные знакомства, то дерзайте! ☝️

Прием заявок на участие заканчивается 18 мая. Подать заявку и узнать все подробности можно на сайте: https://a.archrf.ru/KHe_3A

P.S. Участники программы Архитекторы.рф на экскурсии в усадьбе дворян Засецких в Вологде.

Reposted from: USSResearch

USSResearch

14.05.202507:01

Научно исследовательского центра прикладной истории Института общественных наук РАНХИГС

Международная научная конференция

“State Craft: история государственных стратегий”

конференция проводится в рамках государственного задания РАНХиГС "Влияние стратегических документов Советского Союза и Российской Федерации на общественно-политический строй"

Москва, 7-8 ноября 2025

Современный мир переживает эпоху ускоряющихся перемен, требующих от государств продуманных и гибких стратегических решений. Научное сообщество, отвечая на этот вызов, объединяет усилия для комплексного изучения исторического опыта формирования государственных стратегий и осмысления его ценности в условиях глобальной турбулентности. Конференция «State Craft: история государственных стратегий» призвана стать площадкой, где исследователи и практики различных направлений (историки, социологи, политологи, экономисты, антропологи и специалисты в области стратегического планирования) смогут обсудить различные аспекты создания, реализации и влияния стратегических документов на развитие государств в прошлом и настоящем.

Исторический опыт стратегического планирования чрезвычайно разнообразен и включает в себя широкий спектр документов, созданных в различные эпохи и в разных странах. В качестве примера можно назвать Третью Программу КПСС, Первую Комплексную программу научно-технического прогресса СССР, а также более современные «Стратегию-2010» и «Стратегию-2020» в постсоветской России. Однако, чтобы глубже понять логику и механизмы, лежащие в основе подобных программных текстов, важно выйти за пределы конкретного государства или периода и рассматривать их в более широком международном и междисциплинарном контексте. Такой подход даёт возможность выявить универсальные закономерности, сопоставить различные модели стратегического планирования и проанализировать их влияние на политические, экономические и социальные системы. В результате могут возникать новые методологические решения и управленческие концепции, способные повысить эффективность будущих государственных стратегий, ориентированных на долгосрочное устойчивое развитие.

Примерная тематика конференции:

- Исторические основы формирования стратегических документов.

- Роль различных акторов (государственных органов, экспертных сообществ, гражданского общества) в процессе планирования.

- Механизмы принятия решений и институциональное обеспечение государственных стратегий.

- Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта стратегического планирования.

- Роль стратегических документов в формировании и трансформации общественно-политического строя

- Методологические подходы и инструментарий исследования программных текстов.

- Прогнозирование и перспективы развития стратегических концепций в условиях глобальных вызовов.

Вопросы для обсуждения

- Как соотносятся исторические предпосылки и современная повестка стратегического планирования?

- Какие методологические инструменты наиболее эффективны для анализа государственных документов и оценивания их влияния на развитие общества?

- Каковы преимущества и риски междисциплинарного подхода к изучению стратегических документов?

- Насколько стратегии, созданные в разные эпохи (от позднесоветского периода до настоящего времени), показали свою адаптивность к внутренним и внешним вызовам?

- Какой вклад вносят общественные группы, бизнес и экспертные сообщества в формирование «образа будущего» и реализацию государственных стратегических инициатив?

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2025 прислать заявку (300-500 слов) и CV (2-3 страницы, необходимо указать ФИО, электронный адрес, телефон, должность и место работы) на адрес fokin-aa@ranepa.ru, arkhipova-mn@ranepa.ru с темой письма State Craft

Рабочие языки конференции: русский и английский.

Международная научная конференция

“State Craft: история государственных стратегий”

конференция проводится в рамках государственного задания РАНХиГС "Влияние стратегических документов Советского Союза и Российской Федерации на общественно-политический строй"

Москва, 7-8 ноября 2025

Современный мир переживает эпоху ускоряющихся перемен, требующих от государств продуманных и гибких стратегических решений. Научное сообщество, отвечая на этот вызов, объединяет усилия для комплексного изучения исторического опыта формирования государственных стратегий и осмысления его ценности в условиях глобальной турбулентности. Конференция «State Craft: история государственных стратегий» призвана стать площадкой, где исследователи и практики различных направлений (историки, социологи, политологи, экономисты, антропологи и специалисты в области стратегического планирования) смогут обсудить различные аспекты создания, реализации и влияния стратегических документов на развитие государств в прошлом и настоящем.

Исторический опыт стратегического планирования чрезвычайно разнообразен и включает в себя широкий спектр документов, созданных в различные эпохи и в разных странах. В качестве примера можно назвать Третью Программу КПСС, Первую Комплексную программу научно-технического прогресса СССР, а также более современные «Стратегию-2010» и «Стратегию-2020» в постсоветской России. Однако, чтобы глубже понять логику и механизмы, лежащие в основе подобных программных текстов, важно выйти за пределы конкретного государства или периода и рассматривать их в более широком международном и междисциплинарном контексте. Такой подход даёт возможность выявить универсальные закономерности, сопоставить различные модели стратегического планирования и проанализировать их влияние на политические, экономические и социальные системы. В результате могут возникать новые методологические решения и управленческие концепции, способные повысить эффективность будущих государственных стратегий, ориентированных на долгосрочное устойчивое развитие.

Примерная тематика конференции:

- Исторические основы формирования стратегических документов.

- Роль различных акторов (государственных органов, экспертных сообществ, гражданского общества) в процессе планирования.

- Механизмы принятия решений и институциональное обеспечение государственных стратегий.

- Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта стратегического планирования.

- Роль стратегических документов в формировании и трансформации общественно-политического строя

- Методологические подходы и инструментарий исследования программных текстов.

- Прогнозирование и перспективы развития стратегических концепций в условиях глобальных вызовов.

Вопросы для обсуждения

- Как соотносятся исторические предпосылки и современная повестка стратегического планирования?

- Какие методологические инструменты наиболее эффективны для анализа государственных документов и оценивания их влияния на развитие общества?

- Каковы преимущества и риски междисциплинарного подхода к изучению стратегических документов?

- Насколько стратегии, созданные в разные эпохи (от позднесоветского периода до настоящего времени), показали свою адаптивность к внутренним и внешним вызовам?

- Какой вклад вносят общественные группы, бизнес и экспертные сообщества в формирование «образа будущего» и реализацию государственных стратегических инициатив?

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2025 прислать заявку (300-500 слов) и CV (2-3 страницы, необходимо указать ФИО, электронный адрес, телефон, должность и место работы) на адрес fokin-aa@ranepa.ru, arkhipova-mn@ranepa.ru с темой письма State Craft

Рабочие языки конференции: русский и английский.

12.05.202508:43

Соцгород как повседневность

Последние 10-15 исследования соцгородов и раннесоветского архитектурного авангарда переживают своеобразный поворот к повседневности. Наиболее точно такой тренд был определен на конференции Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности, которая прошла в Екатеринбурге в 2015 году.

Но, несмотря на многочисленные попытки подойти к этой теме, нельзя сказать, что историография комплексно раскрыла феномен повседневности в соцгородах. Однако, похоже детальную историю повседневности одного соцгорода мы прекрасно знаем. Конечно, это Магнитогорск. Благодаря многим местным исследователям, обычная социальная жизнь первого соцгорода реконструирована достаточно тщательно. Отдельно следует сказать о работах Надежды Макаровой, у которой в 2021 году вышла фундаментальная монография Магнитогорск как социокультурный проект советской власти в 1930–1950-е гг.

Эта книга дает новое понимание того, как развивались соцгорода. На первом этапе 1930–1933 гг. Магнитогорск переживал тяжелейшие трудности пионерного строительства города и комбината. Но к середине 1930-х гг. был преодолен демографический кризис, связанный с текучестью кадров, и последовал устойчивый естественный прирост населения. К этому времени также были решены основные инфраструктурные проблемы – налажены транспортная сеть, водопровод, канализация, мощение, озеленение, освещение.

Что касается жилищного вопроса, то он не был решен на протяжении всех 1930-х гг.: магнитогорцы были вынуждены прибегать к самострою, но с 1934 г. власти дали разрешение на индивидуально строительство. Другой трудной сферой оставалось снабжение, и город постоянно находился в состоянии латентного голода. Медицинская система испытывала сложности в первую очередь бытового характера – от отсутствия помещений до эпидемиологических заболеваний, но к началу 1940-х гг. они были преодолены. Для системы образования также были характерны материально-бытовые и кадровые проблемы.

Исследование Макаровой подробно описывает реальные практики формирования «нового человека» в соцгороде. Но в силу условий строящегося города начала 1930-х гг., сложно говорить о Магнитогорске как социалистическом образце. Это был город с повышенной преступностью, где борьба за существование проходила на работе и дома, на отдыхе и учебе, в больнице и партсобрании. Массовое движение населения, в том числе потоков рабочих, способствовали росту криминальных банд, а слабоукомплектованная милиция не справлялась с задачами.

Основными стратегиями адаптации к тяжелой городской жизни были обыденные и индивидуальные способы – режим экономии, обмен и торговля личным имуществом и вещами, махинации с карточками, мелкое бытовое воровство, огородничество, рыбная ловля, мешочничество в близлежащих деревнях, возведение стаек для коз и кур, занятия кролиководства и животноводства вообще. Кто-то выбирал стратегию карьеры и становился ударником. Забастовок в городе никогда не было, но недовольство жизнью среди горожан возникало, особенно по вопросам снабжения, жилищных условий и тяжелого физического труда.

Макарова внимательно раскрывает эмоциональный режим в Магнитогорске, который характеризовался амбивалентностью чувств. С одной стороны, в условиях идеологических кампаний многие обычные горожане стали воспринимать «государственное» как личное, например, повторяя нарративы о соцсоревновании, ударном труде, энтузиазме и строительстве коммунизма, а с другой находили «эмоциональные убежища» в религиозных практиках, дневниках, творчестве, стихийных действиях, таких как пьяные драки и бои «стенка на стенку».

В целом, работа Макаровой по-новому выстраивает оптику в объяснении социальных практик и повседневности в соцгороде, акцентируя внимание не столько на несбывшейся и разочаровавшей утопии, сколько на реальных и обычных жизненных стратегиях, в которых имелось место рутине и творчеству, трагедиям и успехам.

И, кстати, советуем центральным издательствам обратить внимание на возможность переиздания книги! Она явно заслуживает читателя по всей стране, а региональные издатели, к сожалению, пока дать такого не могут :)

Последние 10-15 исследования соцгородов и раннесоветского архитектурного авангарда переживают своеобразный поворот к повседневности. Наиболее точно такой тренд был определен на конференции Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности, которая прошла в Екатеринбурге в 2015 году.

Но, несмотря на многочисленные попытки подойти к этой теме, нельзя сказать, что историография комплексно раскрыла феномен повседневности в соцгородах. Однако, похоже детальную историю повседневности одного соцгорода мы прекрасно знаем. Конечно, это Магнитогорск. Благодаря многим местным исследователям, обычная социальная жизнь первого соцгорода реконструирована достаточно тщательно. Отдельно следует сказать о работах Надежды Макаровой, у которой в 2021 году вышла фундаментальная монография Магнитогорск как социокультурный проект советской власти в 1930–1950-е гг.

Эта книга дает новое понимание того, как развивались соцгорода. На первом этапе 1930–1933 гг. Магнитогорск переживал тяжелейшие трудности пионерного строительства города и комбината. Но к середине 1930-х гг. был преодолен демографический кризис, связанный с текучестью кадров, и последовал устойчивый естественный прирост населения. К этому времени также были решены основные инфраструктурные проблемы – налажены транспортная сеть, водопровод, канализация, мощение, озеленение, освещение.

Что касается жилищного вопроса, то он не был решен на протяжении всех 1930-х гг.: магнитогорцы были вынуждены прибегать к самострою, но с 1934 г. власти дали разрешение на индивидуально строительство. Другой трудной сферой оставалось снабжение, и город постоянно находился в состоянии латентного голода. Медицинская система испытывала сложности в первую очередь бытового характера – от отсутствия помещений до эпидемиологических заболеваний, но к началу 1940-х гг. они были преодолены. Для системы образования также были характерны материально-бытовые и кадровые проблемы.

Исследование Макаровой подробно описывает реальные практики формирования «нового человека» в соцгороде. Но в силу условий строящегося города начала 1930-х гг., сложно говорить о Магнитогорске как социалистическом образце. Это был город с повышенной преступностью, где борьба за существование проходила на работе и дома, на отдыхе и учебе, в больнице и партсобрании. Массовое движение населения, в том числе потоков рабочих, способствовали росту криминальных банд, а слабоукомплектованная милиция не справлялась с задачами.

Основными стратегиями адаптации к тяжелой городской жизни были обыденные и индивидуальные способы – режим экономии, обмен и торговля личным имуществом и вещами, махинации с карточками, мелкое бытовое воровство, огородничество, рыбная ловля, мешочничество в близлежащих деревнях, возведение стаек для коз и кур, занятия кролиководства и животноводства вообще. Кто-то выбирал стратегию карьеры и становился ударником. Забастовок в городе никогда не было, но недовольство жизнью среди горожан возникало, особенно по вопросам снабжения, жилищных условий и тяжелого физического труда.

Макарова внимательно раскрывает эмоциональный режим в Магнитогорске, который характеризовался амбивалентностью чувств. С одной стороны, в условиях идеологических кампаний многие обычные горожане стали воспринимать «государственное» как личное, например, повторяя нарративы о соцсоревновании, ударном труде, энтузиазме и строительстве коммунизма, а с другой находили «эмоциональные убежища» в религиозных практиках, дневниках, творчестве, стихийных действиях, таких как пьяные драки и бои «стенка на стенку».

В целом, работа Макаровой по-новому выстраивает оптику в объяснении социальных практик и повседневности в соцгороде, акцентируя внимание не столько на несбывшейся и разочаровавшей утопии, сколько на реальных и обычных жизненных стратегиях, в которых имелось место рутине и творчеству, трагедиям и успехам.

И, кстати, советуем центральным издательствам обратить внимание на возможность переиздания книги! Она явно заслуживает читателя по всей стране, а региональные издатели, к сожалению, пока дать такого не могут :)

07.05.202505:50

Соцгород как цивилизация

Если вы спросите городских историков, какая главная книга по исторической урбанистике России, то мы без раздумий назовем известную работу американского историка Стивена Коткина Магнитная гора: сталинизм как цивилизация, опубликованную уже в далеком 1995 году. Основной сюжет книги – жизнь и строительство первого социалистического города Магнитогорска. До этой монографии соцгорода описывались обобщенно и преимущественно как искусствоведческие и архитектурно-градостроительные феномены. Коткин же поставил вопрос о соцгороде как особой повседневной реальности сталинской эпохи.

С точки зрения историка, сталинизм не был государством, нацеленным на разрушение общества. Наоборот, он строил особую социалистическую цивилизацию, основанную на неприятии капитализма и создающую новое общество с новыми отношениями собственности, социальной структурой, организацией экономики, политической практикой и языком. Он предложил рассматривать сталинский режим в фукианской оптике, где особое значение обретали дискурсивные отношения, во многом предопределявшие повседневную жизнь советских граждан, но и открывавшие возможности для проявления субъективности.

Подход Коткина означал особое внимание к тому, что он назвал «политикой повседневности» (Politics of Everyday Life). Такая стратегия способствовала появлению образа жизни, который вел к формированию у жителей идентичности как предполагавшей активное участие в построении социализма, так и нередко толкающей к сопротивлению сложившимся сложным условиям повседневной жизни. В такой интерпретации сталинизм был набором ценностей, социальной идентичностью и образом жизни.

Однако Коткин не романтизировал первый соцгород. Магнитогорск должен был стать полностью спланированным городом, но его городское планирование в большей степени представляло собой «самонастройку» (bootstrapping), а город создавался вопреки планам. Большевики понимали город как место, где можно разместить завод и его рабочих. В риторике современников города как такового не было, он всегда имел вторичную репрезентацию по сравнению с промышленными предприятиями Магнитогорска, выступая как бы «культурно-бытовым цехом» металлургического комбината.

Одновременно с этим стихийно возведенные бараки и самострой вокруг проектируемого города превращали левый берег Магнитогорска во «временный город настоящего», в то время как «настоящий город» долго время находился в планах по застройке правого берега. Этот «временный город» также был всегда разрастающимся городом широко разбросанных фрагментов и гибридным городом из бараков, деревень, трудового лагеря, места ссылки, элитного квартала и новой застройки. При этом Коткин отдельно подмечал, что сами жители осознавали эту проблему и даже на страницах местной газеты велись дискуссии на тему являлся ли Магнитогорск городом или нет.

Коткин же приходил к выводу, что по иронии судьбы Магнитогорску удалось стать линейным городом, который так нравился архитекторам-модернистам, и по итогу отражением концепции социалистического города. В нем функционально чередовались жилые и производственные зоны, но, правда, не было зеленого пояса. Магнитогорск был городом, привязанным к заводу, от которого получал свое назначение и форму.

Эта книга получила культовый статус в западной русистике, повернув ее в сторону исследований советской субъективности. Так появился постревизионизм как новое историографическое направление в исследованиях советского прошлого. Однако работа Коткина прошла практически мимо для российских авторов, и, по сути дела, была проигнорирована всей отечественной историографией соцгорода. Можно предположить, что если бы «Магнитная гора» была сразу замечена российской исторической урбанистикой, то вся историография соцгорода могла сложиться по-другому. В частности, тот поворот к изучению идентичностей и дискурсов в контексте соцгорода, который наблюдается в исторических исследованиях сегодня, мог произойти на несколько десятилетий раньше.

Если вы спросите городских историков, какая главная книга по исторической урбанистике России, то мы без раздумий назовем известную работу американского историка Стивена Коткина Магнитная гора: сталинизм как цивилизация, опубликованную уже в далеком 1995 году. Основной сюжет книги – жизнь и строительство первого социалистического города Магнитогорска. До этой монографии соцгорода описывались обобщенно и преимущественно как искусствоведческие и архитектурно-градостроительные феномены. Коткин же поставил вопрос о соцгороде как особой повседневной реальности сталинской эпохи.

С точки зрения историка, сталинизм не был государством, нацеленным на разрушение общества. Наоборот, он строил особую социалистическую цивилизацию, основанную на неприятии капитализма и создающую новое общество с новыми отношениями собственности, социальной структурой, организацией экономики, политической практикой и языком. Он предложил рассматривать сталинский режим в фукианской оптике, где особое значение обретали дискурсивные отношения, во многом предопределявшие повседневную жизнь советских граждан, но и открывавшие возможности для проявления субъективности.

Подход Коткина означал особое внимание к тому, что он назвал «политикой повседневности» (Politics of Everyday Life). Такая стратегия способствовала появлению образа жизни, который вел к формированию у жителей идентичности как предполагавшей активное участие в построении социализма, так и нередко толкающей к сопротивлению сложившимся сложным условиям повседневной жизни. В такой интерпретации сталинизм был набором ценностей, социальной идентичностью и образом жизни.

Однако Коткин не романтизировал первый соцгород. Магнитогорск должен был стать полностью спланированным городом, но его городское планирование в большей степени представляло собой «самонастройку» (bootstrapping), а город создавался вопреки планам. Большевики понимали город как место, где можно разместить завод и его рабочих. В риторике современников города как такового не было, он всегда имел вторичную репрезентацию по сравнению с промышленными предприятиями Магнитогорска, выступая как бы «культурно-бытовым цехом» металлургического комбината.

Одновременно с этим стихийно возведенные бараки и самострой вокруг проектируемого города превращали левый берег Магнитогорска во «временный город настоящего», в то время как «настоящий город» долго время находился в планах по застройке правого берега. Этот «временный город» также был всегда разрастающимся городом широко разбросанных фрагментов и гибридным городом из бараков, деревень, трудового лагеря, места ссылки, элитного квартала и новой застройки. При этом Коткин отдельно подмечал, что сами жители осознавали эту проблему и даже на страницах местной газеты велись дискуссии на тему являлся ли Магнитогорск городом или нет.

Коткин же приходил к выводу, что по иронии судьбы Магнитогорску удалось стать линейным городом, который так нравился архитекторам-модернистам, и по итогу отражением концепции социалистического города. В нем функционально чередовались жилые и производственные зоны, но, правда, не было зеленого пояса. Магнитогорск был городом, привязанным к заводу, от которого получал свое назначение и форму.

Эта книга получила культовый статус в западной русистике, повернув ее в сторону исследований советской субъективности. Так появился постревизионизм как новое историографическое направление в исследованиях советского прошлого. Однако работа Коткина прошла практически мимо для российских авторов, и, по сути дела, была проигнорирована всей отечественной историографией соцгорода. Можно предположить, что если бы «Магнитная гора» была сразу замечена российской исторической урбанистикой, то вся историография соцгорода могла сложиться по-другому. В частности, тот поворот к изучению идентичностей и дискурсов в контексте соцгорода, который наблюдается в исторических исследованиях сегодня, мог произойти на несколько десятилетий раньше.

06.05.202508:07

Далат: французский колониальный урбанизм

Одним из самых интересных колониальных городов, в которых лично бывали городские историки, является центр вьетнамской горной провинции Ламдонг – город Далат. Он был основан в самом конце XIX века как курорт для французских колонистов. В течение первых десятилетий XX в. город стал заселяться французами и другими европейцами, пытавшимися спастись от жары в более прохладном климате Далата, расположенного на высоте 1475 метров над уровнем моря.

В итоге город приобрел своеобразное швейцарское архитектурное очарование. Многие исследователи называют архитектуру и планировку Далата ярким примером французского колониального урбанизма. Особенно здесь следует выделить книгу известного канадского историка Эрика Дженнингса Имперские высоты: Далат, создание и гибель французского Индокитая. Также мы обратили внимание на содержательный доклад о Далате вьетнамского городского историка Нгуена Хоанга Лина из Юго-Восточного университета в Нанкине.

В 1906 г. был разработан первый план города-курорта, выполненный в функциональном зонировании, где все общественные и административные службы были сосредоточены в одном квартале. В 1923 г. новый мастер-план рассчитывал, что Далат станет административной столицей Индокитая. Помимо «европейских» зон, в городе планировался и вьетнамский квартал. Первые застраивались французскими виллами, а вторые – более простыми одноэтажными кирпичными строениями. Вместе с тем обе застройки подчеркивали единство архитектурного стиля города.

Однако, как это чаще всего бывает с городским планированием, этот проект так и не стал реальностью. В городе расширялась беспорядочная и незаконная застройка, осуществляемая приезжающими сюда на работу вьетнамцами. Спроектированные жилые кварталы не удовлетворяли спрос на жилье. Для решения этой проблемы в 1940 г. был разработан еще один план по благоустройству и развитию города, а в 1942 г. был предложен новый план города как летней столицы Индокитая. Новые проекты предлагали более гибкое расселение вьетнамского населения в зависимости от их места работы. Также городу в какой-то степени удалось реализовать экологический подход. И сегодня Далат похож на город-сад, интегрированный в природу горного ландшафта.

Таким образом, на протяжении колониальной истории Далат предстает городом конфликта между колониальной французской администрацией и местным вьетнамским населением. Он непосредственно проявляется в городском планировании: французы хотели создать модерный и упорядочный городской пейзаж, в том числе закрывшись в своем европейском жилом анклаве Далата, в то время как прибывающие вьетнамцы, задействованные в качестве обычных рабочих, разрушали эти планы. Историк Нгуен Хоанг Лин интерпретирует этот случай как вариант пространственной расовой сегрегации, которая в том числе проявлялась в ландшафте. Например, вьетнамский квартал был запланирован ниже по течению реки, в отличие от французского, что приводило к жертвам среди местных в период наводнений.

Эта история завершается трагично. Во время Индокитайской и Вьетнамской войн Далат стал местом кровопролития между, с одной стороны, французскими военными и колониальной администрацией, и, с другой, партизанскими силами сопротивления. Городским историкам посчастливилось побывать в этом городе с проводником по имени Сон, работающим в основном таксистом. Он с мистическим трепетом и опаской рассказывал, что после тех событий французские виллы Далата в основном пустуют. Местные не стремятся их заселять, так как там обитают призраки французских колонистов. Те, кто осмеливается там жить, сходит с ума и кончает жизнь самоубийством. Хотя некоторые отели пытаются их осваивать, чтобы заманить туда ничего не подозревающих туристов. Так что пространственная сегрегация города в какой-то мере продолжается и по сей день, даже по прошествии 50 лет после окончания Вьетнамской войны.

Одним из самых интересных колониальных городов, в которых лично бывали городские историки, является центр вьетнамской горной провинции Ламдонг – город Далат. Он был основан в самом конце XIX века как курорт для французских колонистов. В течение первых десятилетий XX в. город стал заселяться французами и другими европейцами, пытавшимися спастись от жары в более прохладном климате Далата, расположенного на высоте 1475 метров над уровнем моря.

В итоге город приобрел своеобразное швейцарское архитектурное очарование. Многие исследователи называют архитектуру и планировку Далата ярким примером французского колониального урбанизма. Особенно здесь следует выделить книгу известного канадского историка Эрика Дженнингса Имперские высоты: Далат, создание и гибель французского Индокитая. Также мы обратили внимание на содержательный доклад о Далате вьетнамского городского историка Нгуена Хоанга Лина из Юго-Восточного университета в Нанкине.

В 1906 г. был разработан первый план города-курорта, выполненный в функциональном зонировании, где все общественные и административные службы были сосредоточены в одном квартале. В 1923 г. новый мастер-план рассчитывал, что Далат станет административной столицей Индокитая. Помимо «европейских» зон, в городе планировался и вьетнамский квартал. Первые застраивались французскими виллами, а вторые – более простыми одноэтажными кирпичными строениями. Вместе с тем обе застройки подчеркивали единство архитектурного стиля города.

Однако, как это чаще всего бывает с городским планированием, этот проект так и не стал реальностью. В городе расширялась беспорядочная и незаконная застройка, осуществляемая приезжающими сюда на работу вьетнамцами. Спроектированные жилые кварталы не удовлетворяли спрос на жилье. Для решения этой проблемы в 1940 г. был разработан еще один план по благоустройству и развитию города, а в 1942 г. был предложен новый план города как летней столицы Индокитая. Новые проекты предлагали более гибкое расселение вьетнамского населения в зависимости от их места работы. Также городу в какой-то степени удалось реализовать экологический подход. И сегодня Далат похож на город-сад, интегрированный в природу горного ландшафта.

Таким образом, на протяжении колониальной истории Далат предстает городом конфликта между колониальной французской администрацией и местным вьетнамским населением. Он непосредственно проявляется в городском планировании: французы хотели создать модерный и упорядочный городской пейзаж, в том числе закрывшись в своем европейском жилом анклаве Далата, в то время как прибывающие вьетнамцы, задействованные в качестве обычных рабочих, разрушали эти планы. Историк Нгуен Хоанг Лин интерпретирует этот случай как вариант пространственной расовой сегрегации, которая в том числе проявлялась в ландшафте. Например, вьетнамский квартал был запланирован ниже по течению реки, в отличие от французского, что приводило к жертвам среди местных в период наводнений.

Эта история завершается трагично. Во время Индокитайской и Вьетнамской войн Далат стал местом кровопролития между, с одной стороны, французскими военными и колониальной администрацией, и, с другой, партизанскими силами сопротивления. Городским историкам посчастливилось побывать в этом городе с проводником по имени Сон, работающим в основном таксистом. Он с мистическим трепетом и опаской рассказывал, что после тех событий французские виллы Далата в основном пустуют. Местные не стремятся их заселять, так как там обитают призраки французских колонистов. Те, кто осмеливается там жить, сходит с ума и кончает жизнь самоубийством. Хотя некоторые отели пытаются их осваивать, чтобы заманить туда ничего не подозревающих туристов. Так что пространственная сегрегация города в какой-то мере продолжается и по сей день, даже по прошествии 50 лет после окончания Вьетнамской войны.

Reposted from: Архитектурные излишества

Архитектурные излишества

02.05.202504:56

Одно из самых медитативных мест Нижегородской области — Городецкий вал. Старинный город с 12 века защищал волжский торговый путь и восточные рубежи Владимиро-Суздальского княжества, поэтому укрепления в Городце возвели внушительные. Высота вала составляет 5-8 метров, можно подняться наверх, подышать сосновым воздухом и раствориться в древнерусской тоске.

28.04.202510:47

Разговор о советской ведомственности и ведомственных городах

Книга «Советская ведомственность» вышла из типографии и уже поступает на полки книжных магазинов. Городские историки безумно рады этому событию и получают первые отзывы от коллег. Будем рады вашим рецензиям и обсуждениям! В мае-июне планируем провести серию презентаций и дискуссий по книге в разных городах. Ждите анонсов!

Недавно на радиостанции «Говорит Москва» вышел новый выпуск программы «Культура повседневности», в которой приняли участие — главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и бессменный ведущий передачи Ирина Прохорова, а также авторы коллективной монографии Игорь Стась и Константин Бугров.

Итак, темой радиопередачи стала советская ведомственность. В начале гости обсудили разницу в ведомственных системах между Российской империей и Советским Союзом. Основное различие было, конечно, в том, что в советском обществе ведомственность являлась не только частью государственного управления, но стала тканью социальной жизни.

Другой важнейший вопрос — какой именно была ведомственная иерархия в СССР и можем ли мы говорить о ней как о централизованной структуре? Стась и Бугров предлагают отказаться смотреть на Советское государство как на жесткое централизованное явление, указывая, например, на то, что создание городов в СССР определялось инициативами на местах или политикой больших корпораций. Также вызывает серьезные сомнения интерпретация ведомственности как такого варианта советского феодализма, которая кстати вышла из советского дискурса (в частности, критика местничества).

Значительная часть разговора была посвящена эволюции этой системы в СССР. Она начала складываться в эпоху Первой Мировой войны, а окончательно устоялась к концу 1930-х гг., когда в стране сформировался так называемый министерский режим. При этом ее становление происходило в постоянной борьбе хазяйственников и бюрокрактов-аппаратчиков. Советское государство осознавало эту проблему и пыталось ее решить через различные настройки «доверия» между этими группами.

В заключительной части разговор переключился на проблему ведомственного города. В чем различия в понятиях и самом явлении «company town» и «моногород»? Какая роль ГУЛАГа в формировании этих городов? И есть ли стигма барачной и трущобной застройки у ведомственных поселений? И когда в российских городах закончилось (или продолжается) воспроизводство советской ведомственности как социальности?

Ответы на эти и другие вопросы слушайте в передаче по ссылке: https://media.govoritmoskva.ru/broadcasts/audio/2025/04/24/2025_04_06_Kultura_povsednevnosti.mp3

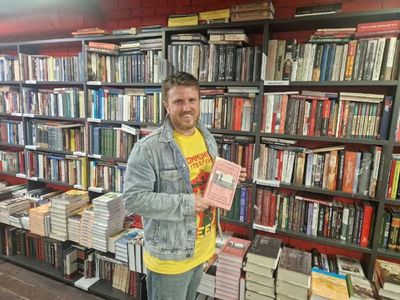

P.S. Довольный редактор книги в книжном магазине «Фаланстер» 😊

Книга «Советская ведомственность» вышла из типографии и уже поступает на полки книжных магазинов. Городские историки безумно рады этому событию и получают первые отзывы от коллег. Будем рады вашим рецензиям и обсуждениям! В мае-июне планируем провести серию презентаций и дискуссий по книге в разных городах. Ждите анонсов!

Недавно на радиостанции «Говорит Москва» вышел новый выпуск программы «Культура повседневности», в которой приняли участие — главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и бессменный ведущий передачи Ирина Прохорова, а также авторы коллективной монографии Игорь Стась и Константин Бугров.

Итак, темой радиопередачи стала советская ведомственность. В начале гости обсудили разницу в ведомственных системах между Российской империей и Советским Союзом. Основное различие было, конечно, в том, что в советском обществе ведомственность являлась не только частью государственного управления, но стала тканью социальной жизни.

Другой важнейший вопрос — какой именно была ведомственная иерархия в СССР и можем ли мы говорить о ней как о централизованной структуре? Стась и Бугров предлагают отказаться смотреть на Советское государство как на жесткое централизованное явление, указывая, например, на то, что создание городов в СССР определялось инициативами на местах или политикой больших корпораций. Также вызывает серьезные сомнения интерпретация ведомственности как такого варианта советского феодализма, которая кстати вышла из советского дискурса (в частности, критика местничества).

Значительная часть разговора была посвящена эволюции этой системы в СССР. Она начала складываться в эпоху Первой Мировой войны, а окончательно устоялась к концу 1930-х гг., когда в стране сформировался так называемый министерский режим. При этом ее становление происходило в постоянной борьбе хазяйственников и бюрокрактов-аппаратчиков. Советское государство осознавало эту проблему и пыталось ее решить через различные настройки «доверия» между этими группами.

В заключительной части разговор переключился на проблему ведомственного города. В чем различия в понятиях и самом явлении «company town» и «моногород»? Какая роль ГУЛАГа в формировании этих городов? И есть ли стигма барачной и трущобной застройки у ведомственных поселений? И когда в российских городах закончилось (или продолжается) воспроизводство советской ведомственности как социальности?

Ответы на эти и другие вопросы слушайте в передаче по ссылке: https://media.govoritmoskva.ru/broadcasts/audio/2025/04/24/2025_04_06_Kultura_povsednevnosti.mp3

P.S. Довольный редактор книги в книжном магазине «Фаланстер» 😊

Reposted from: Урбанизм как смысл жизни

Урбанизм как смысл жизни

26.04.202507:36

В самолёте из Южно-Сахалинска наконец-то добрался до книги Игоря Стася "Стать горожанином: урбанизация и население в нефтяном крае (1960-е - начало 1990-х гг.)".

Чтение не самое лёгкое, поскольку представляет собой во многом статистическое историческое исследование. Некоторые страницы практически полностью состоят из цифр. Ну да ничего, ведь за цифрами скрывается интереснейший сюжет про жизнь Югры и Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

Речь, собственно, идёт об урбанизации. Которая была одной из самый стремительных во второй половине XX века. Старт урбанизации дала разработка нефти. До этого это был край геологов-разведчиков с их палаточной романтикой и нетребовательностью в быту. Но разработка нефти требовала новых кадров. Из сельской местности их брать было бессмысленно, т.к. кадры нужны были квалифицированные. Поэтому специфика урбанизации в нефтяном края такова, что новые города заселялись уже городскими жителями с городскими компетенциями и требованиями к городской среде. В нефтяные города ехали со всего СССР. Так что можно сказать, что это край мигрантов.

Стремительно увеличивалось число городов и их размер. Поселки становились малыми городами, малые города становились большими городами, большие города крупными. Единственное проблема - плотность населения региона. Расстояния между этими городами были в основном сибирскими.

Важный момент здесь в том, что еще во второй половине 80ых годов города из экстенсивной модели роста перешли на интенсивную, произошёл демографический переход, увеличилась доля служащих и занятых в социокультурных отраслях, сложилось постоянное городское население.

В 1990-ые годы стремительная урбанизация замедлилась и больше не поражает воображение своими темпами, однако нельзя сказать, что нефтяные города столкнулись с какими серьёзными демографическими проблемами. Численность населения перестала расти прежними ударными темпами, но и не то чтобы стала сильно сокращаться.

Вот какая-то такая история. Как и все истории покорения неведомых земель - невероятно увлекательная.

#городскиеисторики #всякаяурбанистика

Чтение не самое лёгкое, поскольку представляет собой во многом статистическое историческое исследование. Некоторые страницы практически полностью состоят из цифр. Ну да ничего, ведь за цифрами скрывается интереснейший сюжет про жизнь Югры и Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

Речь, собственно, идёт об урбанизации. Которая была одной из самый стремительных во второй половине XX века. Старт урбанизации дала разработка нефти. До этого это был край геологов-разведчиков с их палаточной романтикой и нетребовательностью в быту. Но разработка нефти требовала новых кадров. Из сельской местности их брать было бессмысленно, т.к. кадры нужны были квалифицированные. Поэтому специфика урбанизации в нефтяном края такова, что новые города заселялись уже городскими жителями с городскими компетенциями и требованиями к городской среде. В нефтяные города ехали со всего СССР. Так что можно сказать, что это край мигрантов.

Стремительно увеличивалось число городов и их размер. Поселки становились малыми городами, малые города становились большими городами, большие города крупными. Единственное проблема - плотность населения региона. Расстояния между этими городами были в основном сибирскими.

Важный момент здесь в том, что еще во второй половине 80ых годов города из экстенсивной модели роста перешли на интенсивную, произошёл демографический переход, увеличилась доля служащих и занятых в социокультурных отраслях, сложилось постоянное городское население.

В 1990-ые годы стремительная урбанизация замедлилась и больше не поражает воображение своими темпами, однако нельзя сказать, что нефтяные города столкнулись с какими серьёзными демографическими проблемами. Численность населения перестала расти прежними ударными темпами, но и не то чтобы стала сильно сокращаться.

Вот какая-то такая история. Как и все истории покорения неведомых земель - невероятно увлекательная.

#городскиеисторики #всякаяурбанистика

24.04.202508:32

Городская история на улицах

Важнейшим способом ознакомления горожан с местной историей являются стенды с краеведческой информацией, которые располагаются у исторических зданий, в парках или пешеходных улицах.

Городские историки неоднократно замечали, что эти стенды, как правило, имеют просопографический характер, то есть посвящены истории людей и семей. Вообще это круто, что обычные прохожие могут остановиться и неспешно почитать о судьбах известных горожан. Однако, нам кажется, что улицам катастрофически не хватает информационных стендов, которые отражали бы саму городскую историю – эволюцию ландшафта, улиц, планировок, зданий. Городская история – это не только история людей, но и еще летопись физических изменений в городе. Но подобный подход в оформлении краеведческих стендов реализуется очень редко.

Недавно городские историки наткнулись на приятное исключение. Так, в новосибирском метро мы заметили прекрасную выставку «Фундамент для мегаполиса. О ликвидации оврагов в Новосибирске 1963–1980», которая была подготовлена МКУ «Горархив». Оторваться от такого чтения очень сложно: перед нами краткая история трансформации сложнейшего городского ландшафта, состоящего из сети оврагов и долин малых рек.

Побольше городской истории на улицы городов!☝️

#фоторепортаж

Важнейшим способом ознакомления горожан с местной историей являются стенды с краеведческой информацией, которые располагаются у исторических зданий, в парках или пешеходных улицах.

Городские историки неоднократно замечали, что эти стенды, как правило, имеют просопографический характер, то есть посвящены истории людей и семей. Вообще это круто, что обычные прохожие могут остановиться и неспешно почитать о судьбах известных горожан. Однако, нам кажется, что улицам катастрофически не хватает информационных стендов, которые отражали бы саму городскую историю – эволюцию ландшафта, улиц, планировок, зданий. Городская история – это не только история людей, но и еще летопись физических изменений в городе. Но подобный подход в оформлении краеведческих стендов реализуется очень редко.

Недавно городские историки наткнулись на приятное исключение. Так, в новосибирском метро мы заметили прекрасную выставку «Фундамент для мегаполиса. О ликвидации оврагов в Новосибирске 1963–1980», которая была подготовлена МКУ «Горархив». Оторваться от такого чтения очень сложно: перед нами краткая история трансформации сложнейшего городского ландшафта, состоящего из сети оврагов и долин малых рек.

Побольше городской истории на улицы городов!☝️

#фоторепортаж

Reposted from: Золото+Болото

Золото+Болото

22.04.202512:10

Мы готовы поделиться большой программой проекта, который готовили давно и с любовью

С 25 по 27 апреля устроим серию лекций и встреч «Поболтаем о болотах» о роли болот в культуре, философии и повседневной жизни.

Исследователи, художники, экологи и биологи собрались в Тюмени, чтобы рассказать о зыбком, живом и интригующем: дизайне болот, биоразнообразии, адаптации жителей и художественных метафорах. Всю программу смотрите в карточках.

Участие бесплатное, мероприятие пройдет в двух локациях: в ЦСК «Золото+Болото» на Орджоникидзе, 51 и в резиденции «Башня» на Орджоникидзе, 56 к2.

Регистрация и полное описание лекций

С 25 по 27 апреля устроим серию лекций и встреч «Поболтаем о болотах» о роли болот в культуре, философии и повседневной жизни.

Исследователи, художники, экологи и биологи собрались в Тюмени, чтобы рассказать о зыбком, живом и интригующем: дизайне болот, биоразнообразии, адаптации жителей и художественных метафорах. Всю программу смотрите в карточках.

Участие бесплатное, мероприятие пройдет в двух локациях: в ЦСК «Золото+Болото» на Орджоникидзе, 51 и в резиденции «Башня» на Орджоникидзе, 56 к2.

Регистрация и полное описание лекций

Records

18.05.202500:53

3.2KSubscribers28.03.202523:59

1000Citation index29.03.202523:59

2.9KAverage views per post18.05.202515:59

2.1KAverage views per ad post10.05.202523:59

36.46%ER29.03.202520:17

94.99%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

Log in to unlock more functionality.