USSResearch

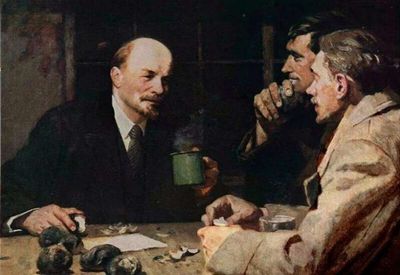

Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь. Один лишь USSResearch хороший канал про СССР.

Если у вас есть вопросы или комментарии можете мне написать @aa_fokin

Страница на Boosty - https://boosty.to/ussresearch/donate

Если у вас есть вопросы или комментарии можете мне написать @aa_fokin

Страница на Boosty - https://boosty.to/ussresearch/donate

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocationРосія

LanguageOther

Channel creation dateJan 17, 2020

Added to TGlist

Sep 20, 2023Latest posts in group "USSResearch"

13.05.202511:50

Научно исследовательского центра прикладной истории Института общественных наук РАНХИГС

Международная научная конференция

“State Craft: история государственных стратегий”

конференция проводится в рамках государственного задания РАНХиГС "Влияние стратегических документов Советского Союза и Российской Федерации на общественно-политический строй"

Москва, 7-8 ноября 2025

Современный мир переживает эпоху ускоряющихся перемен, требующих от государств продуманных и гибких стратегических решений. Научное сообщество, отвечая на этот вызов, объединяет усилия для комплексного изучения исторического опыта формирования государственных стратегий и осмысления его ценности в условиях глобальной турбулентности. Конференция «State Craft: история государственных стратегий» призвана стать площадкой, где исследователи и практики различных направлений (историки, социологи, политологи, экономисты, антропологи и специалисты в области стратегического планирования) смогут обсудить различные аспекты создания, реализации и влияния стратегических документов на развитие государств в прошлом и настоящем.

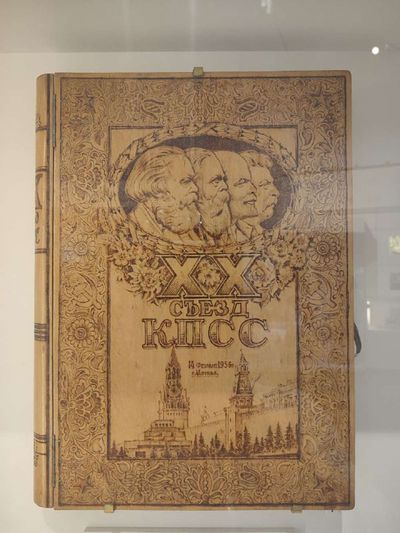

Исторический опыт стратегического планирования чрезвычайно разнообразен и включает в себя широкий спектр документов, созданных в различные эпохи и в разных странах. В качестве примера можно назвать Третью Программу КПСС, Первую Комплексную программу научно-технического прогресса СССР, а также более современные «Стратегию-2010» и «Стратегию-2020» в постсоветской России. Однако, чтобы глубже понять логику и механизмы, лежащие в основе подобных программных текстов, важно выйти за пределы конкретного государства или периода и рассматривать их в более широком международном и междисциплинарном контексте. Такой подход даёт возможность выявить универсальные закономерности, сопоставить различные модели стратегического планирования и проанализировать их влияние на политические, экономические и социальные системы. В результате могут возникать новые методологические решения и управленческие концепции, способные повысить эффективность будущих государственных стратегий, ориентированных на долгосрочное устойчивое развитие.

Примерная тематика конференции:

- Исторические основы формирования стратегических документов.

- Роль различных акторов (государственных органов, экспертных сообществ, гражданского общества) в процессе планирования.

- Механизмы принятия решений и институциональное обеспечение государственных стратегий.

- Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта стратегического планирования.

- Роль стратегических документов в формировании и трансформации общественно-политического строя

- Методологические подходы и инструментарий исследования программных текстов.

- Прогнозирование и перспективы развития стратегических концепций в условиях глобальных вызовов.

Вопросы для обсуждения

- Как соотносятся исторические предпосылки и современная повестка стратегического планирования?

- Какие методологические инструменты наиболее эффективны для анализа государственных документов и оценивания их влияния на развитие общества?

- Каковы преимущества и риски междисциплинарного подхода к изучению стратегических документов?

- Насколько стратегии, созданные в разные эпохи (от позднесоветского периода до настоящего времени), показали свою адаптивность к внутренним и внешним вызовам?

- Какой вклад вносят общественные группы, бизнес и экспертные сообщества в формирование «образа будущего» и реализацию государственных стратегических инициатив?

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2025 прислать заявку (300-500 слов) и CV (2-3 страницы, необходимо указать ФИО, электронный адрес, телефон, должность и место работы) на адрес fokin-aa@ranepa.ru, arkhipova-mn@ranepa.ru с темой письма State Craft

Рабочие языки конференции: русский и английский.

Международная научная конференция

“State Craft: история государственных стратегий”

конференция проводится в рамках государственного задания РАНХиГС "Влияние стратегических документов Советского Союза и Российской Федерации на общественно-политический строй"

Москва, 7-8 ноября 2025

Современный мир переживает эпоху ускоряющихся перемен, требующих от государств продуманных и гибких стратегических решений. Научное сообщество, отвечая на этот вызов, объединяет усилия для комплексного изучения исторического опыта формирования государственных стратегий и осмысления его ценности в условиях глобальной турбулентности. Конференция «State Craft: история государственных стратегий» призвана стать площадкой, где исследователи и практики различных направлений (историки, социологи, политологи, экономисты, антропологи и специалисты в области стратегического планирования) смогут обсудить различные аспекты создания, реализации и влияния стратегических документов на развитие государств в прошлом и настоящем.

Исторический опыт стратегического планирования чрезвычайно разнообразен и включает в себя широкий спектр документов, созданных в различные эпохи и в разных странах. В качестве примера можно назвать Третью Программу КПСС, Первую Комплексную программу научно-технического прогресса СССР, а также более современные «Стратегию-2010» и «Стратегию-2020» в постсоветской России. Однако, чтобы глубже понять логику и механизмы, лежащие в основе подобных программных текстов, важно выйти за пределы конкретного государства или периода и рассматривать их в более широком международном и междисциплинарном контексте. Такой подход даёт возможность выявить универсальные закономерности, сопоставить различные модели стратегического планирования и проанализировать их влияние на политические, экономические и социальные системы. В результате могут возникать новые методологические решения и управленческие концепции, способные повысить эффективность будущих государственных стратегий, ориентированных на долгосрочное устойчивое развитие.

Примерная тематика конференции:

- Исторические основы формирования стратегических документов.

- Роль различных акторов (государственных органов, экспертных сообществ, гражданского общества) в процессе планирования.

- Механизмы принятия решений и институциональное обеспечение государственных стратегий.

- Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта стратегического планирования.

- Роль стратегических документов в формировании и трансформации общественно-политического строя

- Методологические подходы и инструментарий исследования программных текстов.

- Прогнозирование и перспективы развития стратегических концепций в условиях глобальных вызовов.

Вопросы для обсуждения

- Как соотносятся исторические предпосылки и современная повестка стратегического планирования?

- Какие методологические инструменты наиболее эффективны для анализа государственных документов и оценивания их влияния на развитие общества?

- Каковы преимущества и риски междисциплинарного подхода к изучению стратегических документов?

- Насколько стратегии, созданные в разные эпохи (от позднесоветского периода до настоящего времени), показали свою адаптивность к внутренним и внешним вызовам?

- Какой вклад вносят общественные группы, бизнес и экспертные сообщества в формирование «образа будущего» и реализацию государственных стратегических инициатив?

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2025 прислать заявку (300-500 слов) и CV (2-3 страницы, необходимо указать ФИО, электронный адрес, телефон, должность и место работы) на адрес fokin-aa@ranepa.ru, arkhipova-mn@ranepa.ru с темой письма State Craft

Рабочие языки конференции: русский и английский.

12.05.202519:07

Немного из личного.

Зашел в одно заведение (не буду говорить какое ибо не реклама) и там сейчас идет гастро фестиваль «Назад в светлое будущее».

С одной стороны, конечно, капитализм наживается на всем до чего может дотянутся и ностальгия по советскому тут не исключение.

С другой стороны, милые десерты в советском стиле, лично мне ближе любого дубайского шоколада.

Зашел в одно заведение (не буду говорить какое ибо не реклама) и там сейчас идет гастро фестиваль «Назад в светлое будущее».

С одной стороны, конечно, капитализм наживается на всем до чего может дотянутся и ностальгия по советскому тут не исключение.

С другой стороны, милые десерты в советском стиле, лично мне ближе любого дубайского шоколада.

Reposted from: Большие пожары🔥

Большие пожары🔥

12.05.202505:37

Карточки о том, как возник лозунг "Вся власть Советам!", ставший символом Российской революции 1917 г.

#напальцах

#напальцах

11.05.202519:34

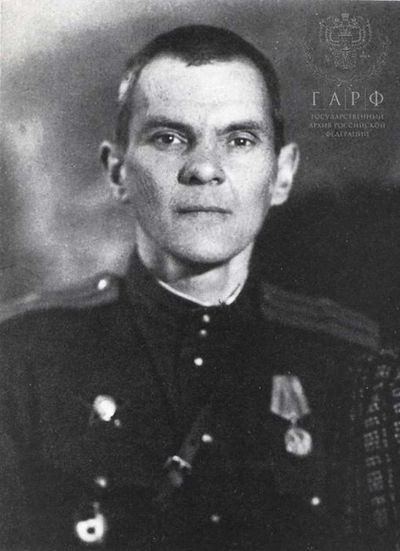

Продолжая тему про удивительные биографии людей.

Если вам кажется, что истории про Джеймса Бонда чересчур вычурны, — подождите, пока не узнаете о человеке, который одновременно охотился за Львом Троцким, минировал пароходы, чтобы перекрыть кислород нацистам, и носил дипломатический фрак в ватиканских коридорах, а потом стал признанным ученым.

Иосиф Ромуальдович Григулевич (Juozas Grigulevičius, 5 мая 1913 — 2 июня 1988) ещё в юности примкнул к коммунистическому подполью: в семнадцать лет вступил в Коммунистическую партию Польши, год спустя вошёл в литовское бюро её ЦК. В 1933-м Григулевич оказался в Париже, где одновременно учился в Высшей школе социальных наук и работал в редакции коммунистического журнала, а вскоре по линии МОПР выехал на нелегальную работу в Аргентину.

Гражданская война в Испании стала для него первым боевым испытанием: по рекомендации Компартии Аргентины он отправился к республиканцам и служил адъютантом начальника штаба мадридского фронта генерала Висенте Рохо. Именно в Испании его заметила советская внешняя разведка, и с марта 1937 года Григулевич начал выполнять спецзадания НКВД. В январе 1938-го он был переброшен в Мексику, где принял активное участие в первом, майском покушении на Льва Троцкого, за что был награждён орденом Красной Звезды.

К концу 1940 года Григулевич вернулся в Аргентину уже как руководитель диверсионно-разведывательной группы. Перед ним поставили задачу сорвать поставки продовольствия, нефти и стратегического сырья из Латинской Америки в нацистскую Германию. Развернув агентурную сеть численностью около двухсот человек, группа заложила более полутора сотен магнитных мин на торговых судах, следовавших в Европу, серьёзно дезорганизовав логистику рейха; за эту работу разведчик был награждён орденом Красного Знамени. После войны он продолжал нелегальную деятельность в Мексике и Коста-Рике, причём под именем Теодоро Кастро служил в Риме и при Святом Престоле официальным дипломатическим представителем Коста-Рики, оставаясь при этом советским резидентом.

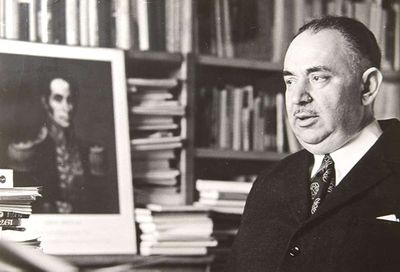

Смерть Сталина изменила расклад сил в Москве, и в 1953 году Григулевича отозвали. Окончив Высшую партийную школу, он был уволен из органов, но уже вскоре нашёл новое призвание в академической среде. В 1958 году защищена кандидатская диссертация по книге «Ватикан. Религия, финансы и политика», а в 1960-м он поступил в Институт этнографии АН СССР, где участвовал в создании Института Латинской Америки. Монография «Культурная революция на Кубе» принесла ему степень доктора исторических наук, а в 1979 году — избрание членом-корреспондентом Академии наук. Под псевдонимом Лаврецкий, взятым по фамилии матери, учёный опубликовал более тридцати монографий и научно-популярных книг, в том числе биографии в серии «ЖЗЛ», и до конца жизни оставался авторитетнейшим советским специалистом по Латинской Америке и Ватикану.

Если вам кажется, что истории про Джеймса Бонда чересчур вычурны, — подождите, пока не узнаете о человеке, который одновременно охотился за Львом Троцким, минировал пароходы, чтобы перекрыть кислород нацистам, и носил дипломатический фрак в ватиканских коридорах, а потом стал признанным ученым.

Иосиф Ромуальдович Григулевич (Juozas Grigulevičius, 5 мая 1913 — 2 июня 1988) ещё в юности примкнул к коммунистическому подполью: в семнадцать лет вступил в Коммунистическую партию Польши, год спустя вошёл в литовское бюро её ЦК. В 1933-м Григулевич оказался в Париже, где одновременно учился в Высшей школе социальных наук и работал в редакции коммунистического журнала, а вскоре по линии МОПР выехал на нелегальную работу в Аргентину.

Гражданская война в Испании стала для него первым боевым испытанием: по рекомендации Компартии Аргентины он отправился к республиканцам и служил адъютантом начальника штаба мадридского фронта генерала Висенте Рохо. Именно в Испании его заметила советская внешняя разведка, и с марта 1937 года Григулевич начал выполнять спецзадания НКВД. В январе 1938-го он был переброшен в Мексику, где принял активное участие в первом, майском покушении на Льва Троцкого, за что был награждён орденом Красной Звезды.

К концу 1940 года Григулевич вернулся в Аргентину уже как руководитель диверсионно-разведывательной группы. Перед ним поставили задачу сорвать поставки продовольствия, нефти и стратегического сырья из Латинской Америки в нацистскую Германию. Развернув агентурную сеть численностью около двухсот человек, группа заложила более полутора сотен магнитных мин на торговых судах, следовавших в Европу, серьёзно дезорганизовав логистику рейха; за эту работу разведчик был награждён орденом Красного Знамени. После войны он продолжал нелегальную деятельность в Мексике и Коста-Рике, причём под именем Теодоро Кастро служил в Риме и при Святом Престоле официальным дипломатическим представителем Коста-Рики, оставаясь при этом советским резидентом.

Смерть Сталина изменила расклад сил в Москве, и в 1953 году Григулевича отозвали. Окончив Высшую партийную школу, он был уволен из органов, но уже вскоре нашёл новое призвание в академической среде. В 1958 году защищена кандидатская диссертация по книге «Ватикан. Религия, финансы и политика», а в 1960-м он поступил в Институт этнографии АН СССР, где участвовал в создании Института Латинской Америки. Монография «Культурная революция на Кубе» принесла ему степень доктора исторических наук, а в 1979 году — избрание членом-корреспондентом Академии наук. Под псевдонимом Лаврецкий, взятым по фамилии матери, учёный опубликовал более тридцати монографий и научно-популярных книг, в том числе биографии в серии «ЖЗЛ», и до конца жизни оставался авторитетнейшим советским специалистом по Латинской Америке и Ватикану.

10.05.202515:10

Иногда натыкаешься на такие биографии, что диву даёшься. Нашёл в документах краткое упоминание об одном человеке — решил копнуть глубже, и оказалось, что это крайне необычная и даже загадочная жизнь.

Владимир Семёнович Гацкевич (1917–1985) — советский журналист, библиотекарь, коллаборационист, эмигрант, антикоммунистический активист… а потом снова советский гражданин.

Этапы его жизни:

1936 — арестован НКВД, три года лагерей.

1939 — после освобождения работает библиографом в Смоленской библиотеке.

1941 — после оккупации Смоленска немцами начинает с ними сотрудничать: редактор коллаборационистской газеты «Новый путь», диктор на оккупационном радио.

1943 — бежит в Германию, после войны живёт в лагерях для перемещённых лиц, вступает в антисоветский Народно-трудовой союз (НТС), участвует в создании эмигрантского журнала «Посев».

1950 — уезжает в США, работает на «Голосе Америки» (ныне признан в России иноагентом).

1958 — возвращается в СССР (!), спокойно трудится методистом в смоленском Доме народного творчества.

1963 — арестован КГБ, получает 7 лет за антисоветскую агитацию.

Вот это повороты! Особенно удивляет его возвращение в СССР после работы на «Голосе Америки» и участия в эмигрантских организациях. Что его заставило вернуться? Ностальгия? Расчет? Или что-то ещё?

Причём 5 лет после возвращения он жил без проблем — лишь потом КГБ его арестовало. Как так вышло? Может, за ним следили? Или он сам шёл на контакт с властями?

Такие истории заставляют задуматься: насколько сложными и неоднозначными могли быть человеческие судьбы в те времена.

PS. Портрета я его не нашел, но может быть у читателей из Смоленска есть про него больше информации

Владимир Семёнович Гацкевич (1917–1985) — советский журналист, библиотекарь, коллаборационист, эмигрант, антикоммунистический активист… а потом снова советский гражданин.

Этапы его жизни:

1936 — арестован НКВД, три года лагерей.

1939 — после освобождения работает библиографом в Смоленской библиотеке.

1941 — после оккупации Смоленска немцами начинает с ними сотрудничать: редактор коллаборационистской газеты «Новый путь», диктор на оккупационном радио.

1943 — бежит в Германию, после войны живёт в лагерях для перемещённых лиц, вступает в антисоветский Народно-трудовой союз (НТС), участвует в создании эмигрантского журнала «Посев».

1950 — уезжает в США, работает на «Голосе Америки» (ныне признан в России иноагентом).

1958 — возвращается в СССР (!), спокойно трудится методистом в смоленском Доме народного творчества.

1963 — арестован КГБ, получает 7 лет за антисоветскую агитацию.

Вот это повороты! Особенно удивляет его возвращение в СССР после работы на «Голосе Америки» и участия в эмигрантских организациях. Что его заставило вернуться? Ностальгия? Расчет? Или что-то ещё?

Причём 5 лет после возвращения он жил без проблем — лишь потом КГБ его арестовало. Как так вышло? Может, за ним следили? Или он сам шёл на контакт с властями?

Такие истории заставляют задуматься: насколько сложными и неоднозначными могли быть человеческие судьбы в те времена.

PS. Портрета я его не нашел, но может быть у читателей из Смоленска есть про него больше информации

08.05.202514:48

Одна из самых интересных книг о Великой Отечественной войне — работа Йохана Хелльбека «Сталинградская битва». У читателей может возникнуть вопрос: как немецкий историк смог написать достоверное исследование об этом сражении?

Ответ кроется в уникальной истории источников. Уже вскоре после победы под Сталинградом была создана специальная комиссия под руководством академика Исаака Минца. Её задача — документировать воспоминания участников битвы «по горячим следам». Историки записали интервью с рядовыми бойцами, командирами и политработниками, получив многогранную, порой противоречивую картину событий.

Однако собранные комиссией откровенные свидетельства не соответствовали официальному запросу на героизированную версию истории, и материалы пролежали в архивах полвека. Лишь в 2000-х годах их обнаружила российско-немецкая исследовательская группа. Хелльбек, опираясь на эти уникальные документы, создал работу, где голос участников звучит без купюр — со всеми страхами, сомнениями и неоднозначностью пережитого.

Среди интервьюированных был и капитан Пётр Андреевич Зайончковский — главный инструктор 7-го отделения политотдела 66-й армии, занимавшийся пропагандой среди войск противника. Любопытно, что после войны он стал известным историком, крупным специалистом по России второй половины XIX века — его работы о военных реформах Александра II и кризисе самодержавия до сих пор считаются классикой.

Ответ кроется в уникальной истории источников. Уже вскоре после победы под Сталинградом была создана специальная комиссия под руководством академика Исаака Минца. Её задача — документировать воспоминания участников битвы «по горячим следам». Историки записали интервью с рядовыми бойцами, командирами и политработниками, получив многогранную, порой противоречивую картину событий.

Однако собранные комиссией откровенные свидетельства не соответствовали официальному запросу на героизированную версию истории, и материалы пролежали в архивах полвека. Лишь в 2000-х годах их обнаружила российско-немецкая исследовательская группа. Хелльбек, опираясь на эти уникальные документы, создал работу, где голос участников звучит без купюр — со всеми страхами, сомнениями и неоднозначностью пережитого.

Среди интервьюированных был и капитан Пётр Андреевич Зайончковский — главный инструктор 7-го отделения политотдела 66-й армии, занимавшийся пропагандой среди войск противника. Любопытно, что после войны он стал известным историком, крупным специалистом по России второй половины XIX века — его работы о военных реформах Александра II и кризисе самодержавия до сих пор считаются классикой.

Особенно эффективным методом психологического воздействия была отправка пленных обратно к своим. Эта тактика широко применялась с середины декабря. Обычно захваченных немцев после краткого допроса на командном пункте батальона или полка кормили и отпускали без каких-либо заданий — просто с наказом рассказать правду о том, как с ними обращались. Это оказывало сильное влияние, поскольку немецкая пропаганда убеждала солдат, что русские якобы выкалывают пленным глаза, отрезают уши и совершают другие зверства.

Один показательный случай произошел в конце декабря, когда в плен взяли ефрейтора Вернера — музыканта-композитора по профессии, члена нацистской партии с 1928 года. После допроса в блиндаже я провел его к другим пленным. Из-за легкого ранения в ногу он хромал, а дорога была скользкой и шла в гору. Я поддержал его под руку, помогая идти, и между делом спросил:

— А вы знаете, кто я такой? Я — комиссар.

Трудно описать его реакцию: он мгновенно отпрянул от меня, словно от огня.

В блиндаже, где собрались пленные, которым предстояло вскоре выступить на передовой с рассказами о жизни в плену, я представил им Вернера и велел поделиться с ним увиденным. К вечеру, когда я снова зашел к ним, Вернер сам обратился ко мне:

— Господин капитан, разрешите мне сегодня рассказать своим товарищам о том, что я здесь видел?

И в ту же ночь он уже выступал перед микрофоном — всего в двухстах метрах от окопов, где еще вчера сидел как пленный.

Для связи с противником мы использовали и нестандартные методы. Например, в 149-й бригаде в один из блиндажей стал наведываться кот из немецкого укрытия, расположенного метрах в шестидесяти. Видимо, у немцев кончилась еда, и животное искало пропитание у нас. Вскоре кота «привлекли» к работе по разложению вражеских войск. Сначала к его хвосту привязали листовку и отпустили. Через некоторое время он вернулся. После нескольких таких «ходок» ему сшили небольшой корсет, куда помещалось до сотни листовок. Две недели кот исправно доставлял пропагандистские материалы, возвращаясь с пустым корсетом, пока немцы не подстрелили ему задние лапы, и он пришел, умирающий, в наш блиндаж.

05.05.202516:36

СССР часто подвергают критике, и во многих случаях это справедливо. Однако нельзя игнорировать те аспекты советской политики, которые выгодно отличались от современных реалий. Сегодня, когда в России вновь обсуждают реформу образования, особенно в сфере профессиональной подготовки, многие инициативы явно идут не на пользу учащимся. В этом контексте полезно вспомнить, как в советское время решались аналогичные вопросы.

В 1967 году в высших эшелонах власти разгорелась дискуссия о финансировании профессионально-технического образования. Госплан СССР предложил с 1 января 1968 года отменить бесплатное питание и обмундирование для учащихся ПТУ, заменив их единой стипендией в 20 рублей в месяц. Это позволило бы значительно сократить расходы бюджета.

Однако Государственный комитет по профессионально-техническому образованию выступил резко против. Его аргументы были основаны на данных обследования: 30% учащихся ПТУ составляли сироты и воспитанники детских домов, а 70% — дети из малообеспеченных семей, где доход на человека был вдвое ниже прожиточного минимума.

Кроме того, учащиеся уже получали стипендии (от 18 до 36 рублей в зависимости от отрасли), и предложение Госплана означало бы существенное ухудшение их положения.

Вопрос рассматривался на заседании Президиума Совета Министров СССР с участием представителей союзных республик. В итоге было решено не только сохранить существующую систему поддержки, но и увеличить нормы расходов на бесплатное питание. Более того, в последующие годы доля учащихся, получавших такие льготы, выросла до 75%.

Этот пример показывает, что в условиях плановой экономики государство могло отстаивать социальные приоритеты, несмотря на давление бюджетных ограничений.

Прочитал это в книге: Иванова Г.М. На пороге «государства всеобщего благосостояния». Социальная политика в СССР (середина 1950-х - начало 1970-х годов) / Российская акад. наук, Ин-т российской истории. М.: ИРИ РАН, 2011. 282 с.

В 1967 году в высших эшелонах власти разгорелась дискуссия о финансировании профессионально-технического образования. Госплан СССР предложил с 1 января 1968 года отменить бесплатное питание и обмундирование для учащихся ПТУ, заменив их единой стипендией в 20 рублей в месяц. Это позволило бы значительно сократить расходы бюджета.

Однако Государственный комитет по профессионально-техническому образованию выступил резко против. Его аргументы были основаны на данных обследования: 30% учащихся ПТУ составляли сироты и воспитанники детских домов, а 70% — дети из малообеспеченных семей, где доход на человека был вдвое ниже прожиточного минимума.

«На одного учащегося ПТУ в среднем расходуется 18–20 рублей на питание и 6 рублей на обмундирование. Учитывая материальное положение семей, переложить эти расходы на родителей невозможно», — подчеркивали в комитете.

Кроме того, учащиеся уже получали стипендии (от 18 до 36 рублей в зависимости от отрасли), и предложение Госплана означало бы существенное ухудшение их положения.

Вопрос рассматривался на заседании Президиума Совета Министров СССР с участием представителей союзных республик. В итоге было решено не только сохранить существующую систему поддержки, но и увеличить нормы расходов на бесплатное питание. Более того, в последующие годы доля учащихся, получавших такие льготы, выросла до 75%.

Этот пример показывает, что в условиях плановой экономики государство могло отстаивать социальные приоритеты, несмотря на давление бюджетных ограничений.

Прочитал это в книге: Иванова Г.М. На пороге «государства всеобщего благосостояния». Социальная политика в СССР (середина 1950-х - начало 1970-х годов) / Российская акад. наук, Ин-т российской истории. М.: ИРИ РАН, 2011. 282 с.

04.05.202517:42

Сегодня отмечается день Звездных войн и есть картинка, которая уже несколько лет меня веселит.

Йода - родился 6 мая 1928 года в небольшой деревне Тростянка Брянской области. С ранних лет отличался скромностью, редким для сельской жизни ростом — около метра. В 1946 году поступил на биологический факультет Ленинградского государственного университета. После окончания в 1951 году был направлен техником‑лаборантом в провинциальный НИИ.

По вечерам, после смены, собирался с коллегами и пели песни под гитару. Вот его самые известные сочинения:

«Вечерний привал на орбите Эндора»

«Песенка дежурного по Явину-4»

«Ночная электричка до Корусант-Пассажирского»

«Ноктюрн об ионической буре и старом джедае»

«Городок на краю Империи»

И самая известная песня - «Рассыпалась трель над пустыней Татуина»

Йода - родился 6 мая 1928 года в небольшой деревне Тростянка Брянской области. С ранних лет отличался скромностью, редким для сельской жизни ростом — около метра. В 1946 году поступил на биологический факультет Ленинградского государственного университета. После окончания в 1951 году был направлен техником‑лаборантом в провинциальный НИИ.

По вечерам, после смены, собирался с коллегами и пели песни под гитару. Вот его самые известные сочинения:

«Вечерний привал на орбите Эндора»

«Песенка дежурного по Явину-4»

«Ночная электричка до Корусант-Пассажирского»

«Ноктюрн об ионической буре и старом джедае»

«Городок на краю Империи»

И самая известная песня - «Рассыпалась трель над пустыней Татуина»

Куплет 1

Рассыпалась трель — и стихает жара до заката,

Два солнца, как лампы, угасли в барханной пыли.

Мы ставим котёл, чтоб заварить чай из сока какката,

И слушаем, как у костра шепчет ветер вдали.

Припев

Эй, товарищ-джедай, подзвякивай струной потаённой,

Пусть песня летит, словно «Сокол» над синим хребтом.

Свет клинка береги — сила в сердце, а не в иконостасе звёздном,

И будет дорога нам домом, а звёздная ночь — родным дом.

Куплет 2

Над дюнами гул ат-ат’ов растаял в песчаной пустыне,

Джавины фонари замигали, как город вдали.

А мы под аккорд, что придумали где-то в столичном общагине,

Поём о мечте — чтоб рассвет засиял на пути.

02.05.202512:56

Историкам эта история хорошо известна, однако многим будет интересно узнать о ней хотя бы в общих чертах. Лично я давно слышал о так называемом «академическом деле» в контексте истории науки, но недавно мне удалось ознакомиться с материалами, близкими к оригиналам следственного дела. Эти документы произвели на меня сильное впечатление: они позволяют по-новому взглянуть на события начала 1930-х годов, когда наука оказалась заложницей политических репрессий.

Речь идёт о масштабной репрессивной кампании, получившей название «академическое дело». В 1929–1931 годах органы ОГПУ инициировали уголовное преследование ряда ведущих учёных, обвинив их в создании «контрреволюционной монархической организации» — так называемого «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России». Среди фигурантов дела оказались крупнейшие историки своего времени: академики Сергей Фёдорович Платонов, Евгений Викторович Тарле, Матвей Кузьмич Любавский, Юрий Владимирович Готье и другие.

По версии следствия, историки якобы создали тайную организацию, целью которой было свержение советской власти и восстановление монархии под главенством великого князя Андрея Владимировича. Для достижения этой цели они якобы использовали Академию наук как прикрытие, распространяли монархические идеи среди интеллигенции и планировали «идеологическую подготовку» населения. В материалах дела фигурируют списки «членов организации», протоколы допросов, изъятые письма, а также черновики обращений к великому князю.

8 августа 1931 года Коллегия ОГПУ вынесла приговор: 29 человек были осуждены на различные сроки заключения и ссылки, остальные — освобождены, однако фактически находились под надзором. Многие лишили академических должностей, права преподавать, публиковаться и руководить научными школами. Научная школа Платонова, одна из ведущих исторических школ России, фактически прекратила своё существование.

Особую судьбу имел Евгений Викторович Тарле. В 1942 году он был удостоен Сталинской премии первой степени за первый том «Истории дипломатии». Этот факт наглядно демонстрирует парадоксы советской системы: человек, недавно обвинённый в монархическом заговоре, спустя десятилетие становится лауреатом одной из высших государственных наград, символизирующих доверие власти.

История участия Евгения Викторовича Тарле в «академическом деле» ставит перед нами непростую этическую задачу. Известно, что в своих показаниях Тарле фактически подтвердил версию следствия, признав наличие «монархических настроений» у ряда коллег, включая Платонова. Эти слова интерпретируются некоторыми исследователями как форма косвенного согласия с обвинениями. Однако при оценке его поведения важно учитывать контекст: арест, допросы, угроза репрессий, психологическое и физическое давление со стороны ОГПУ.

История Тарле — напоминание о сложности морального выбора в сложных временах и о хрупкости этических принципов перед лицом насилия и страха. Это не столько обвинение, сколько трагедия человека и эпохи.

Речь идёт о масштабной репрессивной кампании, получившей название «академическое дело». В 1929–1931 годах органы ОГПУ инициировали уголовное преследование ряда ведущих учёных, обвинив их в создании «контрреволюционной монархической организации» — так называемого «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России». Среди фигурантов дела оказались крупнейшие историки своего времени: академики Сергей Фёдорович Платонов, Евгений Викторович Тарле, Матвей Кузьмич Любавский, Юрий Владимирович Готье и другие.

По версии следствия, историки якобы создали тайную организацию, целью которой было свержение советской власти и восстановление монархии под главенством великого князя Андрея Владимировича. Для достижения этой цели они якобы использовали Академию наук как прикрытие, распространяли монархические идеи среди интеллигенции и планировали «идеологическую подготовку» населения. В материалах дела фигурируют списки «членов организации», протоколы допросов, изъятые письма, а также черновики обращений к великому князю.

8 августа 1931 года Коллегия ОГПУ вынесла приговор: 29 человек были осуждены на различные сроки заключения и ссылки, остальные — освобождены, однако фактически находились под надзором. Многие лишили академических должностей, права преподавать, публиковаться и руководить научными школами. Научная школа Платонова, одна из ведущих исторических школ России, фактически прекратила своё существование.

Особую судьбу имел Евгений Викторович Тарле. В 1942 году он был удостоен Сталинской премии первой степени за первый том «Истории дипломатии». Этот факт наглядно демонстрирует парадоксы советской системы: человек, недавно обвинённый в монархическом заговоре, спустя десятилетие становится лауреатом одной из высших государственных наград, символизирующих доверие власти.

История участия Евгения Викторовича Тарле в «академическом деле» ставит перед нами непростую этическую задачу. Известно, что в своих показаниях Тарле фактически подтвердил версию следствия, признав наличие «монархических настроений» у ряда коллег, включая Платонова. Эти слова интерпретируются некоторыми исследователями как форма косвенного согласия с обвинениями. Однако при оценке его поведения важно учитывать контекст: арест, допросы, угроза репрессий, психологическое и физическое давление со стороны ОГПУ.

История Тарле — напоминание о сложности морального выбора в сложных временах и о хрупкости этических принципов перед лицом насилия и страха. Это не столько обвинение, сколько трагедия человека и эпохи.

01.05.202510:19

Праздничный привет из СССР!

Мир! Труд! Май!

Мир! Труд! Май!

29.04.202518:15

Работая с материалами архива ЦК КПСС, я наткнулся на любопытный документ – постановление Совета Министров СССР № 816–455сс от 15 июня 1956 года об инженерно-технических мероприятиях местной противовоздушной обороны по защите от атомного оружия. На первый взгляд это выглядит как типовой «холодновоенный» акт о гражданской обороне, однако при внимательном чтении в нём обнаруживается один из ключевых факторов, повлиявших на развитие советского урбанизма второй половины XX века.

В середине 1950-х, когда Советский Союз только что завершил испытания водородной бомбы, вопрос защиты населения от потенциального ядерного удара стал критическим. Авторы постановления ясно дали понять: большие промышленные кластеры и жилые массивы внутри черты города превращаются в лакомые мишени, а их разрушение грозит катастрофическими жертвами. Поэтому сразу в 46 крупнейших городах страны — от Москвы и Ленинграда до Тбилиси и Ташкента — запретили строить новые и расширять существующие заводы, а всё новое жильё поручили возводить за пределами городской черты, формируя небольшие автономные населённые пункты.

Из этой директивы, в том числе, родилась идея «городов-спутников» — компактных анклавов, связанных с центром кольцевыми и радиальными транспортными коридорами, но обладающих собственными коммунальными сетями, школами, поликлиниками и даже пищевыми цехами. Первоначально такой рассеянный принцип рассматривался как мера гражданской обороны: низкая плотность застройки и автономность инфраструктуры должны были снизить жертвы в случае удара. Но уже вскоре спутники стали частью общей градостроительной доктрины: зонирование, инженерные укрытия и автономность жизнеобеспечения вписались в программу массового жилищного строительства, а многие из поселков-спутников выросли в самостоятельные города.

Даже когда прямая угроза ядерной войны ослабла, заложенные в 1956 году принципы продолжали влиять на стандарты гражданской обороны и нормы советского городского планирования до самого распада СССР. Так одно строго секретное постановление превратилось в мощный драйвер урбанистических инноваций, формируя облик советских городов задолго до современных концепций рассредоточенного и устойчивого развития.

PS В современных реалиях стоит взять на вооружение логику рассредоточения жилья: вместо избыточной плотной застройки и «человейников» гораздо разумнее создавать небольшие автономные микро- и пригороды, способные снижать риски любых чрезвычайных угроз и обеспечивать более гибкую и надёжную жизнеорганизацию.

В середине 1950-х, когда Советский Союз только что завершил испытания водородной бомбы, вопрос защиты населения от потенциального ядерного удара стал критическим. Авторы постановления ясно дали понять: большие промышленные кластеры и жилые массивы внутри черты города превращаются в лакомые мишени, а их разрушение грозит катастрофическими жертвами. Поэтому сразу в 46 крупнейших городах страны — от Москвы и Ленинграда до Тбилиси и Ташкента — запретили строить новые и расширять существующие заводы, а всё новое жильё поручили возводить за пределами городской черты, формируя небольшие автономные населённые пункты.

Из этой директивы, в том числе, родилась идея «городов-спутников» — компактных анклавов, связанных с центром кольцевыми и радиальными транспортными коридорами, но обладающих собственными коммунальными сетями, школами, поликлиниками и даже пищевыми цехами. Первоначально такой рассеянный принцип рассматривался как мера гражданской обороны: низкая плотность застройки и автономность инфраструктуры должны были снизить жертвы в случае удара. Но уже вскоре спутники стали частью общей градостроительной доктрины: зонирование, инженерные укрытия и автономность жизнеобеспечения вписались в программу массового жилищного строительства, а многие из поселков-спутников выросли в самостоятельные города.

Даже когда прямая угроза ядерной войны ослабла, заложенные в 1956 году принципы продолжали влиять на стандарты гражданской обороны и нормы советского городского планирования до самого распада СССР. Так одно строго секретное постановление превратилось в мощный драйвер урбанистических инноваций, формируя облик советских городов задолго до современных концепций рассредоточенного и устойчивого развития.

PS В современных реалиях стоит взять на вооружение логику рассредоточения жилья: вместо избыточной плотной застройки и «человейников» гораздо разумнее создавать небольшие автономные микро- и пригороды, способные снижать риски любых чрезвычайных угроз и обеспечивать более гибкую и надёжную жизнеорганизацию.

Reposted from: Деньги и песец

Деньги и песец

28.04.202508:57

Впечатляющая история о советских проектах развития вычислительной техники и информационно-поисковых систем, рассказанная ув. @USSResearch, на мой взгляд нуждается в дополнении, отчасти объясняющем мотивы инициаторов этих проектов

Экономист и математик Игорь Бирман, стоял у истоков «кибернетизации планирования» (если так можно выразиться), советской экономики. В 1966 году на Всесоюзной конференции АН СССР по применению экономико-математических методов в отраслевом планировании и управлении Бирман представил доклад «Спорные вопросы отраслевого планирования» в котором, говорилось следующее.

Когда речь идет о создании систем отраслевого управления, отраслевого планирования, то прежде всего надо задать себе (а также другим) вопрос — чего мы хотим добиться, для чего мы хотим сохранить или изменить существующее. Недостаточность, мягко говоря, действующих отраслевых систем настолько очевидна, что крайняя необходимость существенных изменений не вызывает сомнений. Однако, что должно быть сделано, совсем неясно. Многие ученые и практики замечают, что увеличение объемов производства приводит к весьма существенному возрастанию требующейся для управления информации. Делается вывод, что увеличение сложности управления есть следствие именно возрастания объемов информации, выводятся даже математические закономерности грядущих информационных катастроф.

Так, видный ученый объявил в газетной статье, что количество необходимой для управления информации растет пропорционально квадрату роста объема производства. При этом он заключил, что если не принять немедленно радикальные меры, если не уснастить все управляющие и планирующие органы мощными ЭВМ, если немедленно не создать специальные и многочисленные каналы связи, если не разработать соответствующие алгоритмы и машинные программы, если, короче, не создать автоматизированные системы управления, то к 1980 г. все взрослое население страны будет занято обработкой информации.

Надеюсь, что данный ученый не хотел этого, но прокламированная им закономерность, приобретя поразительную популярность, стала, так сказать, научной основой для широко распространившегося среди экономистов мнения о том, что нынешняя система планирования и управления народным хозяйством нехороша только и исключительно из-за неспособности аппарата справиться при ручных методах работы с возрастающими потоками экономической информации.

Отсюда последовали два вывода. Часть экономистов старого толка не надеется на рациональность последних хозяйственных реформ.

Дескать, все эти разговоры про прибыль, про самостоятельность и расширение прав — все это не очень серьезно и не надолго. Надо поскорее переходить на ЭВМ, и вот тогда станет вполне эффективным централизованное управление. Дело лишь в том, чтобы в центре знать все, чтобы разнообразнейшие сведения немедленно поступали в центр, из которого виднее, что нужно делать. Вольно или невольно немалочисленные сторонники такой точки зрения видят в электронных машинах техническую основу для увековечения сложившейся системы планирования и хозяйственного руководства. Не правда ли, забавно: консерваторы, рутинеры стремятся опереться на сверхмодную кибернетику.

Второй вывод сделали, к сожалению, некоторые представители экономико-математического направления. Словом и делом они способствуют созданию сети информационно-вычислительных центров и связывающих их каналов, пишут алгоритмы и программы для сбора, передачи, переработки и хранения информации. Все это было бы хорошо, если бы они не исходили из представления, что в такую сеть должна попадать поистине всеобъемлющая информация, что чем больше ее будет передано в центр, тем лучше, что именно такие информационные потоки должны стать основой управления. Именно в этом видят суть автоматизированных систем управления.

Другими словами, предупреждал Бирман, начальство видело в ЭВМ новый инструмент тотального учета и контроля над деятельностью людей – и только с этой точки зрения смотрели на его использование

(Продолжение)

Экономист и математик Игорь Бирман, стоял у истоков «кибернетизации планирования» (если так можно выразиться), советской экономики. В 1966 году на Всесоюзной конференции АН СССР по применению экономико-математических методов в отраслевом планировании и управлении Бирман представил доклад «Спорные вопросы отраслевого планирования» в котором, говорилось следующее.

Когда речь идет о создании систем отраслевого управления, отраслевого планирования, то прежде всего надо задать себе (а также другим) вопрос — чего мы хотим добиться, для чего мы хотим сохранить или изменить существующее. Недостаточность, мягко говоря, действующих отраслевых систем настолько очевидна, что крайняя необходимость существенных изменений не вызывает сомнений. Однако, что должно быть сделано, совсем неясно. Многие ученые и практики замечают, что увеличение объемов производства приводит к весьма существенному возрастанию требующейся для управления информации. Делается вывод, что увеличение сложности управления есть следствие именно возрастания объемов информации, выводятся даже математические закономерности грядущих информационных катастроф.

Так, видный ученый объявил в газетной статье, что количество необходимой для управления информации растет пропорционально квадрату роста объема производства. При этом он заключил, что если не принять немедленно радикальные меры, если не уснастить все управляющие и планирующие органы мощными ЭВМ, если немедленно не создать специальные и многочисленные каналы связи, если не разработать соответствующие алгоритмы и машинные программы, если, короче, не создать автоматизированные системы управления, то к 1980 г. все взрослое население страны будет занято обработкой информации.

Надеюсь, что данный ученый не хотел этого, но прокламированная им закономерность, приобретя поразительную популярность, стала, так сказать, научной основой для широко распространившегося среди экономистов мнения о том, что нынешняя система планирования и управления народным хозяйством нехороша только и исключительно из-за неспособности аппарата справиться при ручных методах работы с возрастающими потоками экономической информации.

Отсюда последовали два вывода. Часть экономистов старого толка не надеется на рациональность последних хозяйственных реформ.

Дескать, все эти разговоры про прибыль, про самостоятельность и расширение прав — все это не очень серьезно и не надолго. Надо поскорее переходить на ЭВМ, и вот тогда станет вполне эффективным централизованное управление. Дело лишь в том, чтобы в центре знать все, чтобы разнообразнейшие сведения немедленно поступали в центр, из которого виднее, что нужно делать. Вольно или невольно немалочисленные сторонники такой точки зрения видят в электронных машинах техническую основу для увековечения сложившейся системы планирования и хозяйственного руководства. Не правда ли, забавно: консерваторы, рутинеры стремятся опереться на сверхмодную кибернетику.

Второй вывод сделали, к сожалению, некоторые представители экономико-математического направления. Словом и делом они способствуют созданию сети информационно-вычислительных центров и связывающих их каналов, пишут алгоритмы и программы для сбора, передачи, переработки и хранения информации. Все это было бы хорошо, если бы они не исходили из представления, что в такую сеть должна попадать поистине всеобъемлющая информация, что чем больше ее будет передано в центр, тем лучше, что именно такие информационные потоки должны стать основой управления. Именно в этом видят суть автоматизированных систем управления.

Другими словами, предупреждал Бирман, начальство видело в ЭВМ новый инструмент тотального учета и контроля над деятельностью людей – и только с этой точки зрения смотрели на его использование

(Продолжение)

27.04.202518:38

Говорят, Лев Троцкий, изгнанный из СССР, не исчез, а сменил серп и молот на ведро куриных крылышек, превратившись… в полковника Сандерса. Мол, Kentucky Fried Chicken — прикрытие мировой троцкистской ячейки.

Дико? Я тоже так думал, пока не откопал запись1986 года с бодрым итало-битом, где под синтезаторы поют:

Trotsky Burger, guarantee new

Trotsky Burger, gonna brainwash you too

Trotsky Burger, take it away

Trotsky Burger, 24 hours a day

Совпадение? Не думаю!

Дико? Я тоже так думал, пока не откопал запись1986 года с бодрым итало-битом, где под синтезаторы поют:

Trotsky Burger, guarantee new

Trotsky Burger, gonna brainwash you too

Trotsky Burger, take it away

Trotsky Burger, 24 hours a day

Совпадение? Не думаю!

25.04.202508:40

Концепция Homo soveticus, развёрнутая Ю. Левадой, описывает советского человека как пассивно-покорного индивида, довольствующегося «малым» и легко утешающегося обещаниями «лучшей жизни», одновременно формально следующего партийным установкам («начальство будто платит, а он будто работает») и скрыто уклоняющегося от правил, при этом не способного к коллективным действиям и протестам, предпочитающего жить по инструкции сверху и защищать личный комфорт двойной игрой между внешней лояльностью и внутренней коварностью

Концепция Homo soveticus очевидно упрощает сложную картину советского общества, выстраивая его жителей по жёсткой шкале «покорности–коварства»: она нивелирует региональные, соцстатусные и поколенческие различия, сводя многогранные стратегии выживания в условиях дефицита и идеологического давления к единой «маске двуличия»; она ретроспективно придаёт этим практикам отчуждённый, почти моральный оттенок пассивности, не учитывая, что формальная «лояльность» и скрытая «авантюра» часто были единственным способом сохранить семью, здоровье и человеческое достоинство; кроме того, ярлык Homo soveticus игнорирует позитивные формы солидарности и коллективного действия, проявлявшиеся в несистемных сетях взаимопомощи, и выдерживает с трудом сравнение с современными исследованиями, показывающими, что многие «простой советский человек» сочетал службу системе с активным гражданским участием и творческим сопротивлением.

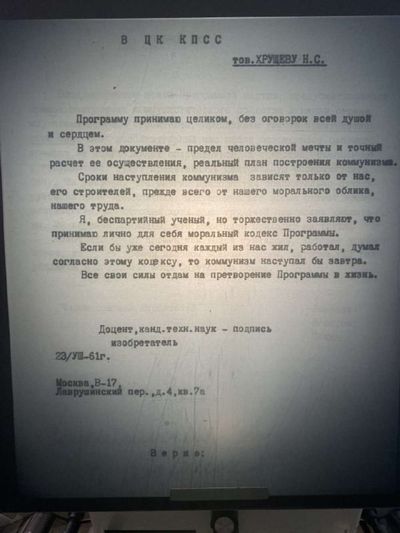

Письмо кандидата технических наук, инженера-изобретателя, датированное 23 августа 1961 года и адресованное «тов. Хрущёву Н. С.», сразу поражает своей искренностью: автор называет Программу «пределом человеческой мечты», заявляет, что принимает её «целом без оговорок всей душой и сердцем» и убеждён, что «если бы уже сегодня каждый из нас жил, работал, думал согласно этому кодексу, то коммунизм наступал бы завтра». Хотя Левада рисует «советского человека» исключительно как двурушника, формально исполняющего волю партии ради выгоды, это письмо демонстрирует подлинную веру автора в идеалы «морального кодекса строителя коммунизма»: он вслух называет программу «пределом человеческой мечты», готов «жить, работать, думать согласно этому кодексу» и уверен, что «коммунизм наступил бы завтра». Этот факт указывает на то, что советская идеология иногда «действовала» искренне и глубоко — люди не только притворялись, но и по-настоящему принимали её на свой внутренний моральный счёт. Именно это подлинное «принятие сверху» опровергает чисто циничный портрет Homo soveticus как исключительно «хитрого конъюнктурщика», а также напоминает нам: массовые практики выживания и внутреннего согласия со временем порождали не только формальный ритуал, но и настоящую эмпатию к провозглашённым целям.

Концепция Homo soveticus очевидно упрощает сложную картину советского общества, выстраивая его жителей по жёсткой шкале «покорности–коварства»: она нивелирует региональные, соцстатусные и поколенческие различия, сводя многогранные стратегии выживания в условиях дефицита и идеологического давления к единой «маске двуличия»; она ретроспективно придаёт этим практикам отчуждённый, почти моральный оттенок пассивности, не учитывая, что формальная «лояльность» и скрытая «авантюра» часто были единственным способом сохранить семью, здоровье и человеческое достоинство; кроме того, ярлык Homo soveticus игнорирует позитивные формы солидарности и коллективного действия, проявлявшиеся в несистемных сетях взаимопомощи, и выдерживает с трудом сравнение с современными исследованиями, показывающими, что многие «простой советский человек» сочетал службу системе с активным гражданским участием и творческим сопротивлением.

Письмо кандидата технических наук, инженера-изобретателя, датированное 23 августа 1961 года и адресованное «тов. Хрущёву Н. С.», сразу поражает своей искренностью: автор называет Программу «пределом человеческой мечты», заявляет, что принимает её «целом без оговорок всей душой и сердцем» и убеждён, что «если бы уже сегодня каждый из нас жил, работал, думал согласно этому кодексу, то коммунизм наступал бы завтра». Хотя Левада рисует «советского человека» исключительно как двурушника, формально исполняющего волю партии ради выгоды, это письмо демонстрирует подлинную веру автора в идеалы «морального кодекса строителя коммунизма»: он вслух называет программу «пределом человеческой мечты», готов «жить, работать, думать согласно этому кодексу» и уверен, что «коммунизм наступил бы завтра». Этот факт указывает на то, что советская идеология иногда «действовала» искренне и глубоко — люди не только притворялись, но и по-настоящему принимали её на свой внутренний моральный счёт. Именно это подлинное «принятие сверху» опровергает чисто циничный портрет Homo soveticus как исключительно «хитрого конъюнктурщика», а также напоминает нам: массовые практики выживания и внутреннего согласия со временем порождали не только формальный ритуал, но и настоящую эмпатию к провозглашённым целям.

Records

12.05.202500:58

8.8KSubscribers29.03.202518:33

350Citation index27.02.202507:59

16.3KAverage views per post27.02.202507:59

16.3KAverage views per ad post17.04.202501:53

12.88%ER23.10.202423:59

217.75%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

Log in to unlock more functionality.