Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Деньги и песец

अर्थव्यवस्था

Авторский канал экономиста Дмитрия Прокофьева и финансиста Никиты Демидова. Говорим по делу, чтобы песец не подкрался к деньгам

(Все вопросы авторам - @dpolarfox)

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ РКН № 009057

https://clck.ru/3Fm2e8

(Все вопросы авторам - @dpolarfox)

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ РКН № 009057

https://clck.ru/3Fm2e8

TGlist रेटिंग

0

0

प्रकारसार्वजनिक

सत्यापन

असत्यापितविश्वसनीयता

अविश्वसनीयस्थानРосія

भाषाअन्य

चैनल निर्माण की तिथिApr 08, 2020

TGlist में जोड़ा गया

Apr 22, 2024सदस्य

42 524

24 घंटों

780.2%सप्ताह

1690.4%महीना

6001.4%

उद्धरण सूचकांक

50

उल्लेख1चैनलों पर शेयर0चैनलों पर उल्लेख1

प्रति पोस्ट औसत दृश्य

9 727

12 घंटों6 410

194%24 घंटों9 727

201.6%48 घंटों3 390

37.1%

सगाई (ER)

0.63%

रिपोस्ट71टिप्पणियाँ0प्रतिक्रियाएँ0

सगाई दर (ERR)

5.62%

24 घंटों

1.98%सप्ताह

1.47%महीना

3.32%

प्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य

3 151

1 घंटा71722.75%1 - 4 घंटे1 52448.37%4 - 24 घंटे82326.12%

रिकॉर्ड

17.05.202523:59

42.5Kसदस्य30.09.202423:59

600उद्धरण सूचकांक08.03.202520:23

17.2Kप्रति पोस्ट औसत दृश्य12.02.202507:24

24Kप्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य24.09.202423:59

3.61%ER08.03.202523:59

41.83%ERR

11.05.202517:56

Семейное дело Геращенко

Сегодня ушел из жизни Виктор Геращенко (1937-2025), единственный человек, трижды руководивший финансовым регулятором страны - дважды Председатель ЦБ РФ (1992-1994 и 1998 – 2002) и Председатель правления Госбанка СССР (1989 -1991)

Вопрос читателя – имел ли какое-то отношение Виктор Геращенко к первому зампреду Правления Госбанка СССР Владимиру Геращенко - одному из инициаторов денежной реформы 1961 года

Прямое отношение. Виктор Владимирович Геращенко – сын «сталинского банкира» Владимира Сергеевич Геращенко (1905-1995).

Да, и Госбанком СССР и Банком России много лет руководили члены одной семьи.

Причем Владимир Геращенко пришел в Госбанк СССР в 1938 году, а уже в 1940м стал заместителем председателя правления Госбанка (председателем Госбанка тогда был сам Николай Булганин, будущий председатель Совмина СССР)

Владимир Геращенко прожил очень долгую жизнь и увидел, как его сын возглавил и Госбанк СССР, и Банк России.

Кстати, у самого Виктора Геращенко очень характерная карьера – где именно он работал в советской банковской системе

С 1965 года - один из директоров Moscow Narodny Bank в Лондоне.

В 1967—1972 годах заместитель управляющего, с 1969 года — управляющий отделением Московского народного банка в Бейруте в Ливане.

В 1972—1974 годах - зам начальника управления Внешторгбанка СССР.

В 1974—1977 годах председателем правления банка «Оst‑West Наndelsbank» (Франкфурт-на-Майне, ФРГ).

В 1977—1982 годах управляющий отделением Московского народного банка в Сингапуре.

С 1982 года начальник валютного управления, а затем зампред правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР (с июля 1988 года — Внешэкономбанк).

С 1983 по 1985 год зампреда правления Банка внешней торговли СССР.

В 1985 году первый зампред правления Внешторгбанка СССР.

В 1988 году первый зампред правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР.

С 1989 года председатель правления Госбанка СССР

Да что бы вы знали про «глубинное государство»!

Сегодня ушел из жизни Виктор Геращенко (1937-2025), единственный человек, трижды руководивший финансовым регулятором страны - дважды Председатель ЦБ РФ (1992-1994 и 1998 – 2002) и Председатель правления Госбанка СССР (1989 -1991)

Вопрос читателя – имел ли какое-то отношение Виктор Геращенко к первому зампреду Правления Госбанка СССР Владимиру Геращенко - одному из инициаторов денежной реформы 1961 года

Прямое отношение. Виктор Владимирович Геращенко – сын «сталинского банкира» Владимира Сергеевич Геращенко (1905-1995).

Да, и Госбанком СССР и Банком России много лет руководили члены одной семьи.

Причем Владимир Геращенко пришел в Госбанк СССР в 1938 году, а уже в 1940м стал заместителем председателя правления Госбанка (председателем Госбанка тогда был сам Николай Булганин, будущий председатель Совмина СССР)

Владимир Геращенко прожил очень долгую жизнь и увидел, как его сын возглавил и Госбанк СССР, и Банк России.

Кстати, у самого Виктора Геращенко очень характерная карьера – где именно он работал в советской банковской системе

С 1965 года - один из директоров Moscow Narodny Bank в Лондоне.

В 1967—1972 годах заместитель управляющего, с 1969 года — управляющий отделением Московского народного банка в Бейруте в Ливане.

В 1972—1974 годах - зам начальника управления Внешторгбанка СССР.

В 1974—1977 годах председателем правления банка «Оst‑West Наndelsbank» (Франкфурт-на-Майне, ФРГ).

В 1977—1982 годах управляющий отделением Московского народного банка в Сингапуре.

С 1982 года начальник валютного управления, а затем зампред правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР (с июля 1988 года — Внешэкономбанк).

С 1983 по 1985 год зампреда правления Банка внешней торговли СССР.

В 1985 году первый зампред правления Внешторгбанка СССР.

В 1988 году первый зампред правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР.

С 1989 года председатель правления Госбанка СССР

Да что бы вы знали про «глубинное государство»!

29.04.202520:01

Школа – лифты и потолки

Сделаю upd давнему посту, в котором я излагал содержание письма ув. подписчика, (он написал мне в развитие дискуссии о работе социальных лифтов)

Ув. подписчик, ныне пенсионер, работал в ленинградских школах с 1973 по 2017 гг (учитель математики, потом завуч). В 1974- 84 гг он работал в «хорошей школе», потом, с 1985 по 2017 в «обычной», причем обе школы были практически на соседних улицах, только в разных «районах».

Уровень преподавания в «хорошей» (она не считалась элитной, но это была именно хорошая школа) и в «обычной» школе был примерно одинаковый.

Это поздний СССР, все ходили в одинаковой школьной форме и учились по одинаковым учебникам, и по одинаковой программе, в хорошей школе чуть больше нажимали на английский язык, она была более гуманитарного толка, а в обычной были хорошая физика и математика, он, по его словам, преподавал одинаково и в той и в другой, и значительной разницы в успехах учеников не видел. Крепкий уровень выше среднего, кто-то побеждал на конкурсах, были свои отличники/троечники, в общем, все, как у всех.

Но.

Контингент учащихся в обеих школах был разный.

Это было очень заметно.

В «хорошей школе» учились и те, кто просто жил рядом (по месту прописки, и это было меньшинство).

А большинство учеников «хорошей школы» составляло устойчивое привилегированное ядро, это были дети тех, кто принадлежал с советскому rise class, причем оно воспроизводилось – был круг людей, давно и хорошо знавших друг друга семьями, и устраивавших своих детей в «хорошую школу», причем даже в случаях, когда им приходилось приезжать туда издалека (из другого района).

С точки зрения учителя – никаких особых проблем с этим ядром не было – кто-то учился лучше, кто-то хуже, не более того. Внутри ядра – было сравнительно мало конфликтов, была длительная дружба.

Но проблемы были у тех школьников, кто к этому ядру не принадлежал – они в принципе не могли туда попасть (была формулировка – не вписался в коллектив).

Вроде все читали одинаковые книжки, носили пионерские галстуки, сборы/экскурсии – но – внутри коллектива дети отлично знали «кто есть кто» и не пускали в свой круг «чужих».

Никак.

Никакие личные качества, никакие школьные успехи роли не играли – ты либо принадлежал к этому кругу, ибо нет. Натуральная каста (прямо «белые» и «черные»).

Если кто-то не понимал своего места в классной иерархии – ему это объясняли очень жестко (в лучшем случае – били, в худшем – была коллективная умелая травля).

В ядре были неформальные лидеры, продвинутые ребята, с которыми учителям было сложнее, чем с остальными. Они знали свои возможности, были уверены в своем будущем (при этом учились хорошо)

Учителя принимали это как данность. Ну вот здесь такие правила.

В «обычной школе», где этот учитель работал с 1985 года – все было по-другому – там учились все подряд (кто жил рядом, спальный район, народу много), общий уровень учащихся в среднем был пониже, чем в хорошей школе.

Внутреннего ядра не было, статус родителей самый разный, но – в среднем, чуть ниже, чем «в хорошей школе».

Все было «попроще» – чуть-чуть, но попроще, подешевле, победнее, и это чуть-чуть – оборачивалось, в общем, отставанием в результатах (хотя хорошие учителя были в обеих школах). Кто хотел учиться – тот учился – но – ему приходилось напрягаться.

При этом - классы были атомизированы – каждый сам за себя, были какие-то «группы по интересам», чисто ситуативные. Были желающие учиться лучше. Учителю было легко – знай, ставь оценки, конфликтов почти не было

Что интересно – у этого человека были добрые отношения со своими учениками в обеих школах, и они приглашали его на встречи выпускников – на 20, даже на 30 лет после выпуска – и он сделал наблюдения об их карьерах.

«Олигархов» не было.

Но, «в среднем», ученики из «хорошей школы» - обогнали своих родителей. Прошли наверх по социальной лестнице.

А вот в «обычной школе» - в лучшем случае, застряли на том же уровне, что и были их семьи – в материальном смысле стали жить лучше, но статус не изменился.

Сделаю upd давнему посту, в котором я излагал содержание письма ув. подписчика, (он написал мне в развитие дискуссии о работе социальных лифтов)

Ув. подписчик, ныне пенсионер, работал в ленинградских школах с 1973 по 2017 гг (учитель математики, потом завуч). В 1974- 84 гг он работал в «хорошей школе», потом, с 1985 по 2017 в «обычной», причем обе школы были практически на соседних улицах, только в разных «районах».

Уровень преподавания в «хорошей» (она не считалась элитной, но это была именно хорошая школа) и в «обычной» школе был примерно одинаковый.

Это поздний СССР, все ходили в одинаковой школьной форме и учились по одинаковым учебникам, и по одинаковой программе, в хорошей школе чуть больше нажимали на английский язык, она была более гуманитарного толка, а в обычной были хорошая физика и математика, он, по его словам, преподавал одинаково и в той и в другой, и значительной разницы в успехах учеников не видел. Крепкий уровень выше среднего, кто-то побеждал на конкурсах, были свои отличники/троечники, в общем, все, как у всех.

Но.

Контингент учащихся в обеих школах был разный.

Это было очень заметно.

В «хорошей школе» учились и те, кто просто жил рядом (по месту прописки, и это было меньшинство).

А большинство учеников «хорошей школы» составляло устойчивое привилегированное ядро, это были дети тех, кто принадлежал с советскому rise class, причем оно воспроизводилось – был круг людей, давно и хорошо знавших друг друга семьями, и устраивавших своих детей в «хорошую школу», причем даже в случаях, когда им приходилось приезжать туда издалека (из другого района).

С точки зрения учителя – никаких особых проблем с этим ядром не было – кто-то учился лучше, кто-то хуже, не более того. Внутри ядра – было сравнительно мало конфликтов, была длительная дружба.

Но проблемы были у тех школьников, кто к этому ядру не принадлежал – они в принципе не могли туда попасть (была формулировка – не вписался в коллектив).

Вроде все читали одинаковые книжки, носили пионерские галстуки, сборы/экскурсии – но – внутри коллектива дети отлично знали «кто есть кто» и не пускали в свой круг «чужих».

Никак.

Никакие личные качества, никакие школьные успехи роли не играли – ты либо принадлежал к этому кругу, ибо нет. Натуральная каста (прямо «белые» и «черные»).

Если кто-то не понимал своего места в классной иерархии – ему это объясняли очень жестко (в лучшем случае – били, в худшем – была коллективная умелая травля).

В ядре были неформальные лидеры, продвинутые ребята, с которыми учителям было сложнее, чем с остальными. Они знали свои возможности, были уверены в своем будущем (при этом учились хорошо)

Учителя принимали это как данность. Ну вот здесь такие правила.

В «обычной школе», где этот учитель работал с 1985 года – все было по-другому – там учились все подряд (кто жил рядом, спальный район, народу много), общий уровень учащихся в среднем был пониже, чем в хорошей школе.

Внутреннего ядра не было, статус родителей самый разный, но – в среднем, чуть ниже, чем «в хорошей школе».

Все было «попроще» – чуть-чуть, но попроще, подешевле, победнее, и это чуть-чуть – оборачивалось, в общем, отставанием в результатах (хотя хорошие учителя были в обеих школах). Кто хотел учиться – тот учился – но – ему приходилось напрягаться.

При этом - классы были атомизированы – каждый сам за себя, были какие-то «группы по интересам», чисто ситуативные. Были желающие учиться лучше. Учителю было легко – знай, ставь оценки, конфликтов почти не было

Что интересно – у этого человека были добрые отношения со своими учениками в обеих школах, и они приглашали его на встречи выпускников – на 20, даже на 30 лет после выпуска – и он сделал наблюдения об их карьерах.

«Олигархов» не было.

Но, «в среднем», ученики из «хорошей школы» - обогнали своих родителей. Прошли наверх по социальной лестнице.

А вот в «обычной школе» - в лучшем случае, застряли на том же уровне, что и были их семьи – в материальном смысле стали жить лучше, но статус не изменился.

से पुनः पोस्ट किया: Лонгридиум

Лонгридиум

11.05.202513:46

В последние дни в телеграме полыхает дискуссия о кризисе брачных отношений и причинах тотальных разводов. Главным аргументом одной из сторон, конечно же, выступает «смещение гендерных ролей». Якобы женщины стали самостоятельными и им больше не нужен мужчина, чтобы обеспечивать их и детей. Да, возможно норма, что «жены готовят, убирают, воспитывают детей», разрушена. Но при этом норма, что «муж – кормилец семьи» – неизменно актуальна.

Обратимся к исследованиям.

Знаете, на сколько увеличивается риск развода, когда жены теряют работу? На 0%!

А на сколько увеличивается риск развода, когда работу теряют мужья?

Исследование 6300 гетеросексуальных пар показало, что при прочих равных условиях мужчины, не работающие полный рабочий день, на 33% чаще разводятся в последующие 12 месяцев, чем мужья, имеющие полный рабочий день. Но, что еще интереснее, низкие заработки сами по себе не влияют на вероятность развода. «Современные мужья подвергаются более высокому риску развода, когда они не выполняют стереотипную роль кормильца, работая полный рабочий день», – говорит автор исследования Александра Киллевальд, профессор социологии Гарвардского университета.

А исследование социолога Розмари Л. Хопкрофт показывает, что мужчины с высоким доходом чаще женятся, реже разводятся, в случае развода чаще вступают в повторный брак и реже остаются бездетными, чем мужчины с низким доходом. Другими словами, исследование является свидетельством того, что женщины при выборе долгосрочного партнера чаще отдают предпочтение способности зарабатывать, а также, что мужчины с высоким доходом ценятся выше для долгосрочных отношений.

В итоге картина следующая. Сегодня подавляющее большинство женщин больше не хотят заниматься домашним хозяйством, ограничиваясь ролью жены и матери, а хотят заниматься своим развитием. Поэтому им так важно, чтобы мужья были готовы меняться ролями как в уходе за детьми, так и в карьерных амбициях. Но в тоже время они по-прежнему желают видеть рядом с собой статусного мужчину, в противном случае их союзу долго не просуществовать. И как это все совместить – совершенно непонятно. На мой взгляд, в этом и кроется главная причина кризиса современного брака и семьи.

Обратимся к исследованиям.

Знаете, на сколько увеличивается риск развода, когда жены теряют работу? На 0%!

А на сколько увеличивается риск развода, когда работу теряют мужья?

Исследование 6300 гетеросексуальных пар показало, что при прочих равных условиях мужчины, не работающие полный рабочий день, на 33% чаще разводятся в последующие 12 месяцев, чем мужья, имеющие полный рабочий день. Но, что еще интереснее, низкие заработки сами по себе не влияют на вероятность развода. «Современные мужья подвергаются более высокому риску развода, когда они не выполняют стереотипную роль кормильца, работая полный рабочий день», – говорит автор исследования Александра Киллевальд, профессор социологии Гарвардского университета.

А исследование социолога Розмари Л. Хопкрофт показывает, что мужчины с высоким доходом чаще женятся, реже разводятся, в случае развода чаще вступают в повторный брак и реже остаются бездетными, чем мужчины с низким доходом. Другими словами, исследование является свидетельством того, что женщины при выборе долгосрочного партнера чаще отдают предпочтение способности зарабатывать, а также, что мужчины с высоким доходом ценятся выше для долгосрочных отношений.

В итоге картина следующая. Сегодня подавляющее большинство женщин больше не хотят заниматься домашним хозяйством, ограничиваясь ролью жены и матери, а хотят заниматься своим развитием. Поэтому им так важно, чтобы мужья были готовы меняться ролями как в уходе за детьми, так и в карьерных амбициях. Но в тоже время они по-прежнему желают видеть рядом с собой статусного мужчину, в противном случае их союзу долго не просуществовать. И как это все совместить – совершенно непонятно. На мой взгляд, в этом и кроется главная причина кризиса современного брака и семьи.

16.05.202517:47

Сказки, которые правят экономикой: как истории для детей определяют наше будущее

«В петербургской Кунсткамере, среди древних артефактов, хранится необычный ключ к пониманию современной экономики. Это не золото и не старинные монеты, а... сборники сказок…»

Вы не поверите, истории, которые нам рассказывали или читали на ночь, содержат секретный код, определяющий уровень доверия в обществе, предпринимательскую активность и даже гендерное неравенство.

1. Фольклор как экономическое пророчество

Юрий Березкин, российский этнограф и историк, заведующий Отделом Америки Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, преподаватель Европейского Университета в Санкт-Петербурге уже три десятилетия составляет уникальную карту мировых сказочных сюжетов. Его база данных – настоящая сокровищница:

3250 мотивов – от африканских мифов до русских народных сказок

«Кисельные берега» – встречаются только в 11 культурах (Россия, Беларусь, Скандинавия)

«Испытание жениха» – универсальный сюжет, найденный у 355 народов

Но эти сказки не просто развлекают. Они программируют экономическое поведение целых наций.

2. Судьба обманщика: как сказки формируют доверие

В мировом фольклоре обманщики делятся на два типа:

Наказанные (как в европейских сказках, где вора обязательно разоблачают)

Безнаказанные (как в африканских историях, где хитрец благополучно скрывается с добычей)

Например, в фольклоре таких стран, Бахрейн, Шри-Ланка, Дания, Нидерланды, наказание за антисоциальное поведение содержится в большинстве историй с участием обманщиков, а в фольклоре Того, Анголы, Гаити, Буркина-Фасо, Боснии и Герцеговины , Мьянмы, напротив, мошенники остаются безнаказанными гораздо чаще

В странах, где сказочных мошенников наказывают, сегодня:

Выше уровень социального доверия

Увеличение на 1 стандартное отклонение частоты неудач сказочных обманщиков связано с увеличением доверия в обществе примерно на 0,35 стандартного отклонения

Больше ВВП на душу населения

А там, где жулики выходят сухими из воды – там больше промышляют воровством и обманом

3. Сказочные гендерные роли и реальная экономика

Детские истории – это еще и скрытая инструкция по распределению социальных ролей:

В культурах с пассивными героинями («ждущими принца») женщины реже занимают руководящие посты

Где девушки хитры и самостоятельны (как в итальянских сказках) – там выше женская предпринимательская активность

Российский парадокс:

Контраст между «Царевной-лягушкой» (вынужденное подчинение) и «Василисой Премудрой» (сильная героиня) до сих пор отражается в гендерном дисбалансе бизнеса.

4. Экономика страха: почему одни народы богаче других

Сказки предупреждают:

В обществах, где соревнования подаются как опасные («не высовывайся»), люди менее склонны к риску

Результат: в 2 раза меньше стартапов на душу населения

Источник: исследование «Фольклор» Стелиоса Михалопулоса (Университета

Брауна) и Мелани Мэн Сюэ (LSE)

«В петербургской Кунсткамере, среди древних артефактов, хранится необычный ключ к пониманию современной экономики. Это не золото и не старинные монеты, а... сборники сказок…»

Вы не поверите, истории, которые нам рассказывали или читали на ночь, содержат секретный код, определяющий уровень доверия в обществе, предпринимательскую активность и даже гендерное неравенство.

1. Фольклор как экономическое пророчество

Юрий Березкин, российский этнограф и историк, заведующий Отделом Америки Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, преподаватель Европейского Университета в Санкт-Петербурге уже три десятилетия составляет уникальную карту мировых сказочных сюжетов. Его база данных – настоящая сокровищница:

3250 мотивов – от африканских мифов до русских народных сказок

«Кисельные берега» – встречаются только в 11 культурах (Россия, Беларусь, Скандинавия)

«Испытание жениха» – универсальный сюжет, найденный у 355 народов

Но эти сказки не просто развлекают. Они программируют экономическое поведение целых наций.

2. Судьба обманщика: как сказки формируют доверие

В мировом фольклоре обманщики делятся на два типа:

Наказанные (как в европейских сказках, где вора обязательно разоблачают)

Безнаказанные (как в африканских историях, где хитрец благополучно скрывается с добычей)

Например, в фольклоре таких стран, Бахрейн, Шри-Ланка, Дания, Нидерланды, наказание за антисоциальное поведение содержится в большинстве историй с участием обманщиков, а в фольклоре Того, Анголы, Гаити, Буркина-Фасо, Боснии и Герцеговины , Мьянмы, напротив, мошенники остаются безнаказанными гораздо чаще

В странах, где сказочных мошенников наказывают, сегодня:

Выше уровень социального доверия

Увеличение на 1 стандартное отклонение частоты неудач сказочных обманщиков связано с увеличением доверия в обществе примерно на 0,35 стандартного отклонения

Больше ВВП на душу населения

А там, где жулики выходят сухими из воды – там больше промышляют воровством и обманом

3. Сказочные гендерные роли и реальная экономика

Детские истории – это еще и скрытая инструкция по распределению социальных ролей:

В культурах с пассивными героинями («ждущими принца») женщины реже занимают руководящие посты

Где девушки хитры и самостоятельны (как в итальянских сказках) – там выше женская предпринимательская активность

Российский парадокс:

Контраст между «Царевной-лягушкой» (вынужденное подчинение) и «Василисой Премудрой» (сильная героиня) до сих пор отражается в гендерном дисбалансе бизнеса.

4. Экономика страха: почему одни народы богаче других

Сказки предупреждают:

В обществах, где соревнования подаются как опасные («не высовывайся»), люди менее склонны к риску

Результат: в 2 раза меньше стартапов на душу населения

Источник: исследование «Фольклор» Стелиоса Михалопулоса (Университета

Брауна) и Мелани Мэн Сюэ (LSE)

से पुनः पोस्ट किया: USSResearch

USSResearch

28.04.202505:57

В 1970-х годах была подготовлена обширная программа, рассчитанная на двадцать-двадцать пять лет развития вычислительной техники и информационно-поисковых систем. Читается она сегодня, словно рукопись, случайно доставшаяся из будущего: почти каждая формулировка перекликается с тем, что спустя десятилетия стало в мире повседневной цифровой реальностью. Авторы исходили из тогдашних достижений советских школ кибернетики, математической лингвистики и теории управления, но мыслили заметно шире имевшейся элементной базы. Они описывали «регулярные методы автоматического синтеза сложных программ на основе принципов обучения», то есть то, что мы теперь называем генеративными алгоритмами и системами наподобие современных AlphaCode или GitHub Copilot. Говорили о «расширении языков средствами анализа статических и динамических трёхмерных объектов» — прямом прообразе компьютерного зрения и инженерных CAD-сред. Упоминали «ассоциативные связи в больших массивах информации» — типичную для¬ нас задачу Big Data и графовых баз.

Не меньше внимания уделялось взаимодействию человека и машины. К середине 1980-х исследователи планировали добиться голосового ввода-вывода с точностью девяносто девять целых, девятьсот девяносто девять тысячных процента, а к началу 1990-х — обеспечить управление ЭВМ посредством биотоков. Именно такие амбиции мы сегодня наблюдаем в массовых голосовых ассистентах и в первых клинических имплантах нейроинтерфейсов. В аппаратных разделах встречаются проект плазменных и твёрдотельных дисплеев, бесконтактные холловские клавиатуры, лазерные принтеры, быстродействующие терминалы для «коллективного и индивидуального пользования» — фактически прообразы персонального компьютера и смартфона.

Весь этот авангард остался, однако, преимущественно на бумаге. Главная причина — разрыв между алгоритмической дерзостью замысла и состоянием отечественной полупроводниковой промышленности: без микросхем достаточной степени интеграции сложные идеи оказывались технически неисполнимы. Пятилетний ритм плановой экономики задавал инерцию; любые корректировки требовали нового постановления, а значит — времени. Отсутствие массового пользовательского рынка лишало разработчиков критически важной обратной связи, а информационная изоляция ограничивала доступ к мировым стандартам и публикациям. В результате пророчества реализовались, но на других континентах и под другими брендами.

Тем не менее сама точность этих прогнозов впечатляет и служит напоминанием: формулировать технологическое будущее порой легче, чем создать институциональные условия, в которых оно станет реальностью. Советская программа конца семидесятых — это не столько перечень несбывшихся надежд, сколько иллюстрация того, как идеи могут опережать физическую возможность их воплощения. Она демонстрирует, что знание, лишённое гибких институтов, рынка и глобальной кооперации, превращается в наследие для чужих успехов. И всё же даже такой исход оправдывает интеллектуальное усилие: без тех давних формулировок, возможно, и мировая цифровая эра пришла бы заметно позднее.

Не меньше внимания уделялось взаимодействию человека и машины. К середине 1980-х исследователи планировали добиться голосового ввода-вывода с точностью девяносто девять целых, девятьсот девяносто девять тысячных процента, а к началу 1990-х — обеспечить управление ЭВМ посредством биотоков. Именно такие амбиции мы сегодня наблюдаем в массовых голосовых ассистентах и в первых клинических имплантах нейроинтерфейсов. В аппаратных разделах встречаются проект плазменных и твёрдотельных дисплеев, бесконтактные холловские клавиатуры, лазерные принтеры, быстродействующие терминалы для «коллективного и индивидуального пользования» — фактически прообразы персонального компьютера и смартфона.

Весь этот авангард остался, однако, преимущественно на бумаге. Главная причина — разрыв между алгоритмической дерзостью замысла и состоянием отечественной полупроводниковой промышленности: без микросхем достаточной степени интеграции сложные идеи оказывались технически неисполнимы. Пятилетний ритм плановой экономики задавал инерцию; любые корректировки требовали нового постановления, а значит — времени. Отсутствие массового пользовательского рынка лишало разработчиков критически важной обратной связи, а информационная изоляция ограничивала доступ к мировым стандартам и публикациям. В результате пророчества реализовались, но на других континентах и под другими брендами.

Тем не менее сама точность этих прогнозов впечатляет и служит напоминанием: формулировать технологическое будущее порой легче, чем создать институциональные условия, в которых оно станет реальностью. Советская программа конца семидесятых — это не столько перечень несбывшихся надежд, сколько иллюстрация того, как идеи могут опережать физическую возможность их воплощения. Она демонстрирует, что знание, лишённое гибких институтов, рынка и глобальной кооперации, превращается в наследие для чужих успехов. И всё же даже такой исход оправдывает интеллектуальное усилие: без тех давних формулировок, возможно, и мировая цифровая эра пришла бы заметно позднее.

11.05.202509:09

Зарплаты и заплаты

К посту о стагнации потребительских расходов

В чем проблема всей этой истории с якобы «повышением доходов» с точки зрения макро?

Дело в том, что повышение доходов и повышение потребления – это не одно и то же – говоря на русском языке, мы автоматически ставим знак равенства между этим двумя выражениями, но на макроуровне это не совсем так (даже совсем не так)

Мы говорим «повышение доходов», что значит «давайте повысим зарплаты» и все будет ОК»?

Не будет ОК, если мы не увеличим предложение потребительских товаров – машин, часов, ботинок, кукол, чего угодно для людей.

На само по себе увеличение количества денег на руках у людей (т.е. спроса) без повышения количества товаров для людей (т.е. предложения), экономика ответит либо ростом цен (если экономика рыночная) – либо дефицитом товаров (если экономика плановая), либо сочетанием и того и другого, как в РФ, где рост цен сопровождается вспышками дефицитов, причем самых неожиданных и снижением качества и ассортимента предлагаемых товаров.

Вроде бы это самая азбука, на второй странице элементарного учебника экономической теории это написано, но вот поди ж ты – все равно не понимают (или не хотят понимать)

Так давайте увеличим производство ширпортеба?

С производством ширпотреба все не просто – если вы хотите увеличить это производство, то вам нужно

А) либо перебросить на это производство ресурсы (капитал/труд) изъяв их – откуда? (подумайте сами), и делать вот это вот всё насколько возможно у себя, что будет получаться или очень дорого или не очень хорошо (и не очень быстро)

Б) либо увеличить потребительский импорт (а для импорта нужна валюта, которую РФ получает в обмен на сырье, и количество этой валюты – производная от объемов спроса на это сырье в странах- покупателях РФ ресурсов). Кстати, поэтому идея – а давайте-увеличим-продажи РФ-сырья это, на самом деле идея – а давайте сделаем так, чтобы Китай/Индия производили больше товаров, чтобы это сырье покупать. И как вы это сделаете? Дадите Индии и Китаю скидку?

В) либо нужно встраиваться в global chains по производству/сбыту ширпотреба – а встраиваться в global chains начальству не хочется – потому что это сильно снижает возможности начальства нажимать на бизнес (начнешь нажимать на одно из звеньев global chains – «старшие товарищи» пожмут плечами, выкинут это звено из цепочки и заменят другим, списав какую-то сумму в убытки)

Поэтому если вы вышли на какой-то уровень потребления – то поднять это потребление в реальном выражении (в товарах и услугах) совсем не так просто. (Роберт Солоу и Пол Ромер объясняли – как – но нынешняя модель РФ-экономики идет явно мимо их советов)

Поэтому начальство обустраивает экономику по принципу «тришкина кафтана» - отрезает у одних, чтобы увеличить потребление других.

А такой подход вообще принципиально меняет мотивации экономических субъектов – все понимают, что инвестиции в увеличение собственной производительности не дадут тебе почти ничего – результат может дать только перемещение своей экономической активности в сектор, который начальство считает приоритетным.

Но если ты (по любым причинам) не можешь оказаться в этом приоритетном секторе – тебе остается только сокрушаться по поводу роста цен, падения качества товаров и считать свои заплаты (штопать тот же тришкин кафтан, только уже на микроуровне личного хозяйства).

Еще раз - сам по себе "рост зарплат" - без роста инвестиций в "потребительскую экономику" - не даст примерно ничего, а только увеличит запрос на "перераспределение" дефицитного ресурса.

К посту о стагнации потребительских расходов

В чем проблема всей этой истории с якобы «повышением доходов» с точки зрения макро?

Дело в том, что повышение доходов и повышение потребления – это не одно и то же – говоря на русском языке, мы автоматически ставим знак равенства между этим двумя выражениями, но на макроуровне это не совсем так (даже совсем не так)

Мы говорим «повышение доходов», что значит «давайте повысим зарплаты» и все будет ОК»?

Не будет ОК, если мы не увеличим предложение потребительских товаров – машин, часов, ботинок, кукол, чего угодно для людей.

На само по себе увеличение количества денег на руках у людей (т.е. спроса) без повышения количества товаров для людей (т.е. предложения), экономика ответит либо ростом цен (если экономика рыночная) – либо дефицитом товаров (если экономика плановая), либо сочетанием и того и другого, как в РФ, где рост цен сопровождается вспышками дефицитов, причем самых неожиданных и снижением качества и ассортимента предлагаемых товаров.

Вроде бы это самая азбука, на второй странице элементарного учебника экономической теории это написано, но вот поди ж ты – все равно не понимают (или не хотят понимать)

Так давайте увеличим производство ширпортеба?

С производством ширпотреба все не просто – если вы хотите увеличить это производство, то вам нужно

А) либо перебросить на это производство ресурсы (капитал/труд) изъяв их – откуда? (подумайте сами), и делать вот это вот всё насколько возможно у себя, что будет получаться или очень дорого или не очень хорошо (и не очень быстро)

Б) либо увеличить потребительский импорт (а для импорта нужна валюта, которую РФ получает в обмен на сырье, и количество этой валюты – производная от объемов спроса на это сырье в странах- покупателях РФ ресурсов). Кстати, поэтому идея – а давайте-увеличим-продажи РФ-сырья это, на самом деле идея – а давайте сделаем так, чтобы Китай/Индия производили больше товаров, чтобы это сырье покупать. И как вы это сделаете? Дадите Индии и Китаю скидку?

В) либо нужно встраиваться в global chains по производству/сбыту ширпотреба – а встраиваться в global chains начальству не хочется – потому что это сильно снижает возможности начальства нажимать на бизнес (начнешь нажимать на одно из звеньев global chains – «старшие товарищи» пожмут плечами, выкинут это звено из цепочки и заменят другим, списав какую-то сумму в убытки)

Поэтому если вы вышли на какой-то уровень потребления – то поднять это потребление в реальном выражении (в товарах и услугах) совсем не так просто. (Роберт Солоу и Пол Ромер объясняли – как – но нынешняя модель РФ-экономики идет явно мимо их советов)

Поэтому начальство обустраивает экономику по принципу «тришкина кафтана» - отрезает у одних, чтобы увеличить потребление других.

А такой подход вообще принципиально меняет мотивации экономических субъектов – все понимают, что инвестиции в увеличение собственной производительности не дадут тебе почти ничего – результат может дать только перемещение своей экономической активности в сектор, который начальство считает приоритетным.

Но если ты (по любым причинам) не можешь оказаться в этом приоритетном секторе – тебе остается только сокрушаться по поводу роста цен, падения качества товаров и считать свои заплаты (штопать тот же тришкин кафтан, только уже на микроуровне личного хозяйства).

Еще раз - сам по себе "рост зарплат" - без роста инвестиций в "потребительскую экономику" - не даст примерно ничего, а только увеличит запрос на "перераспределение" дефицитного ресурса.

27.04.202522:19

23 апреля 1985 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором прозвучали слова об Ускорении – пока еще – не о Перестройке, это слово появится потом

Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на Пленуме ЦК КПСС, 23 апреля 1985 г. О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением

Из дневника Анатолия Черняева, кандидата в члены ЦК КПСС. 23 апреля 1985 года

По ссылке – мой рассказ об Апрельском пленуме 1985 года

Этот пост продолжает цикл публикаций совместного проекта каналов Russian economic history , USSResearch и Деньги и песец , посвященнго событиям Перестройки

Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на Пленуме ЦК КПСС, 23 апреля 1985 г. О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением

Развитие советского общества в решающей мере будет определяться качественными сдвигами в экономике, переводом ее на рельсы интенсивного роста, всемерным повышением эффективности.

Именно с этих позиций должны оцениваться положение в народном хозяйстве и определяться задачи на будущее.

Известно, что наряду с достигнутыми успехами в экономическом развитии страны в последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей. Благодаря активной работе партии, начиная с 1983 года, удалось подтянуть работу многих звеньев народного хозяйства и несколько улучшить обстановку. Однако трудности далеко не преодолены, и нам предстоит приложить немало усилий, чтобы создать надежную основу для быстрого продвижения вперед.

Главный вопрос сейчас в том, как и за счет чего страна сможет добиться ускорения экономического развития. Рассматривая этот вопрос в Политбюро, мы единодушно пришли к выводу, что реальные возможности для этого есть. Задача ускорения темпов роста, притом существенного, вполне выполнима, если в центр всей нашей работы поставить интенсификацию экономики и ускорение научно-технического прогресса, перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, повсеместно повысить организованность и дисциплину, коренным образом улучшить стиль деятельности.

Думаю, что участники Пленума поддержат такой вывод.

Сравнительно быструю отдачу можно получить, если привести в действие организационно-экономические и социальные резервы и в первую очередь активизировать человеческий фактор, добиться того, чтобы каждый на своем месте работал добросовестно и с полной отдачей.

Насколько велики здесь возможности, говорилось на недавнем совещании с рабочими, хозяйственными руководителями, специалистами и учеными в ЦК КПСС. Когда возникает необходимость, отмечали участники этого совещания, то только за счет того, что коллективы и их руководители в какой-то мере подтягиваются, начинают лучше работать, удается в короткий срок поднять производительность труда в таких размерах, которые порой сопоставимы с плановыми заданиями на целую пятилетку.

И подобные резервы имеются на каждом предприятии и стройке, в каждом колхозе и совхозе. Никто лучше самих трудовых коллективов, их партийных организаций и хозяйственных руководителей о них не знает. Следовательно, многое зависит от их отношения к делу, активности, умения заинтересовать людей в максимальном использовании всех возможностей роста производства, повышения его эффективности

Из дневника Анатолия Черняева, кандидата в члены ЦК КПСС. 23 апреля 1985 года

Доклад Горбачева был энергичен во внутренней части с теми же, впрочем, основными идеями, что и на мартовском Пленуме. … . Из самого доклада и из реплик по ходу прений просматривается «ход его мысли»: порядок (на производстве, в магазинах, на улице, в управлении – в самом широком смысле) и самостоятельность. В этом последнем смысле очень он поддержал выступление эстонского секретаря Вайно и Шеварнадзе. Самостоятельность, готовность на риск, решение вопросов на месте, своего рода «автономизм» в осуществлении стратегии, глубокое приспособление ее к своим (местным) возможностям и условиям…

По ссылке – мой рассказ об Апрельском пленуме 1985 года

Этот пост продолжает цикл публикаций совместного проекта каналов Russian economic history , USSResearch и Деньги и песец , посвященнго событиям Перестройки

से पुनः पोस्ट किया: Случайное блуждание

Случайное блуждание

26.04.202513:55

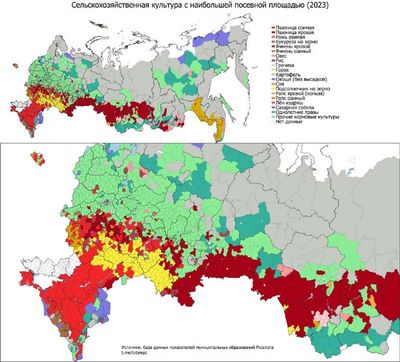

Преобладающие сельхозкультуры

По-моему, одна из лучших карт, потому что вот она — география.

Весь юг России выращивает озимую пшеницу. Лишь в низовьях Волги выращивают знаменитые астраханские овощи, а в предгорьях Кавказа — кукурузу на зерно (хотя в Чечне, в отличие от Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, тоже предпочитают пшеницу).

Восток центрального Черноземья и среднее Поволжье вплоть до Урала выращивает подсолнечник. А к востоку идёт огромный пояс преобладания яровой пшеницы, охватывающий почти весь юг Сибири до Байкала. В центральной России к юго-востоку от Москвы озимая пшеница чередуется с яровой.

Во всём Нечерноземье, где урожайность зерновых и рентабельность их выращивания низкая, преобладают кормовые культуры: чаще всего сенокосные, но иногда однолетние травы и кормовая кукуруза. Там, где вообще ничего больше не растёт и сельского хозяйства почти нет — на северах и в городах,— выращивают картошку (как правило, в личных подсобных хозяйствах для пропитания).

Стало открытием, что сою массово выращивают не только на Дальнем Востоке (это как раз неудивительно), но и в Черноземье, особенно в Курской и Белгородской областях.

Хайрез в комментариях

#соцэк

По-моему, одна из лучших карт, потому что вот она — география.

Весь юг России выращивает озимую пшеницу. Лишь в низовьях Волги выращивают знаменитые астраханские овощи, а в предгорьях Кавказа — кукурузу на зерно (хотя в Чечне, в отличие от Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, тоже предпочитают пшеницу).

Восток центрального Черноземья и среднее Поволжье вплоть до Урала выращивает подсолнечник. А к востоку идёт огромный пояс преобладания яровой пшеницы, охватывающий почти весь юг Сибири до Байкала. В центральной России к юго-востоку от Москвы озимая пшеница чередуется с яровой.

Во всём Нечерноземье, где урожайность зерновых и рентабельность их выращивания низкая, преобладают кормовые культуры: чаще всего сенокосные, но иногда однолетние травы и кормовая кукуруза. Там, где вообще ничего больше не растёт и сельского хозяйства почти нет — на северах и в городах,— выращивают картошку (как правило, в личных подсобных хозяйствах для пропитания).

Стало открытием, что сою массово выращивают не только на Дальнем Востоке (это как раз неудивительно), но и в Черноземье, особенно в Курской и Белгородской областях.

Хайрез в комментариях

#соцэк

04.05.202514:41

Всё так

Отовсюду поступают данные, что, мол экономика РФ «замедляется» (в отличие от бюджетных расходов, те не замедляются), из чего отдельными комментаторами делается вывод что с экономической политикой правительства что то не так.

На самом деле - всё так. Замедление всего, что не финансируется правительством - это следствие той самой экономической политики (и финансовый регулятор с этой точки зрения правительству лучший помощник).

Три года «промышленность, финансируемая правительством» ехала на «запасах», сейчас эти «запасы» закончились, и нужны ресурсы (все те же труд/капитал), чтобы промышленность могла заниматься своим делом.

Ну, будут предприятия за пределами «правительственного сектора», сокращать объёмы производства, т.е. сокращать объёмы спроса - и что?

Цены на ресурсы не будут расти так быстро, правительству будет проще их покупать.

Кто потеряет работу (точнее, не сможет на свою зарплату обслуживать кредиты и обеспечивать семью) - тому правительство показывает как можно решить все финансовые проблемы.

Какие правительство может видеть здесь проблемы? Да никаких.

Было время, когда экономическая политика правительства позволяла одним увеличивать потребление - а другим, по меньшей мере, не сокращать этого потребления. Теперь другое время - и для того, чтобы одни могли сохранять свой уровень потребления, другие должны будут его снизить. При этом переход из одной части экономики в другую не закрыт - правительство, конечно, регулирует «ширину перехода но не закрывает его окончательно.

Раньше правительство говорило - хочешь жить лучше - иди сюда, хочешь жить, как жил - живи на здоровье. Теперь оно сможет сказать - хочешь жить, как жил - или сюда, не идёшь - ну, это твой выбор. Будь готов жить хуже. А как бы ты хотел?

Теперь «на всех» не хватит.

Отовсюду поступают данные, что, мол экономика РФ «замедляется» (в отличие от бюджетных расходов, те не замедляются), из чего отдельными комментаторами делается вывод что с экономической политикой правительства что то не так.

На самом деле - всё так. Замедление всего, что не финансируется правительством - это следствие той самой экономической политики (и финансовый регулятор с этой точки зрения правительству лучший помощник).

Три года «промышленность, финансируемая правительством» ехала на «запасах», сейчас эти «запасы» закончились, и нужны ресурсы (все те же труд/капитал), чтобы промышленность могла заниматься своим делом.

Ну, будут предприятия за пределами «правительственного сектора», сокращать объёмы производства, т.е. сокращать объёмы спроса - и что?

Цены на ресурсы не будут расти так быстро, правительству будет проще их покупать.

Кто потеряет работу (точнее, не сможет на свою зарплату обслуживать кредиты и обеспечивать семью) - тому правительство показывает как можно решить все финансовые проблемы.

Какие правительство может видеть здесь проблемы? Да никаких.

Было время, когда экономическая политика правительства позволяла одним увеличивать потребление - а другим, по меньшей мере, не сокращать этого потребления. Теперь другое время - и для того, чтобы одни могли сохранять свой уровень потребления, другие должны будут его снизить. При этом переход из одной части экономики в другую не закрыт - правительство, конечно, регулирует «ширину перехода но не закрывает его окончательно.

Раньше правительство говорило - хочешь жить лучше - иди сюда, хочешь жить, как жил - живи на здоровье. Теперь оно сможет сказать - хочешь жить, как жил - или сюда, не идёшь - ну, это твой выбор. Будь готов жить хуже. А как бы ты хотел?

Теперь «на всех» не хватит.

से पुनः पोस्ट किया: Случайное блуждание

Случайное блуждание

06.05.202522:33

Место регистрации компаний с выручкой более 5 млрд руб.

Недавно наткнулся на поистине бесценный набор данных — Российскую базу бухгалтерской отчётности, которую добрые люди свели и выложили в открытый доступ, создав бесплатную альтернативу СПАРКу и другим коммерческим базам данных. Со своей тягой к большим данным я не мог остаться в стороне — тем более, в базе есть координаты каждой компании.

Здесь представлены крупнейшие компании страны с выручкой более 5 млрд руб. в 2023. Всего их почти 6,3 тыс. И их география — наглядная иллюстрация сверхконцентрации крупных предприятий в столице (да и вообще гигантских различий между центром и периферией страны). На Москву приходится почти 2,2 тыс. компаний, т.е. больше трети, а если прибавить Подмосковье, цифра достигнет 2,7 тыс. (почти 40% — при доле в населении России около 15%). Даже Санкт-Петербург с Ленобластью сильно отстают: в них совокупно зарегистрировано лишь около 570 крупнейших компаний, т.е. меньше 10%. Что уж говорить о других городах и регионах.

Основной зарегистрированный вид деятельности большинства компаний — торговля (около 40%). Впрочем, к этим данным нужно относиться критически: одной из таких компаний является, к примеру, Газпром. Ещё порядка 20% компаний заняты обрабатывающими производствами.

Обязательно смотрите и скачивайте хайрез в комментариях — в сжатом виде особенности видно не слишком хорошо, а на большую карту можно позалипать

#соцэк

Недавно наткнулся на поистине бесценный набор данных — Российскую базу бухгалтерской отчётности, которую добрые люди свели и выложили в открытый доступ, создав бесплатную альтернативу СПАРКу и другим коммерческим базам данных. Со своей тягой к большим данным я не мог остаться в стороне — тем более, в базе есть координаты каждой компании.

Здесь представлены крупнейшие компании страны с выручкой более 5 млрд руб. в 2023. Всего их почти 6,3 тыс. И их география — наглядная иллюстрация сверхконцентрации крупных предприятий в столице (да и вообще гигантских различий между центром и периферией страны). На Москву приходится почти 2,2 тыс. компаний, т.е. больше трети, а если прибавить Подмосковье, цифра достигнет 2,7 тыс. (почти 40% — при доле в населении России около 15%). Даже Санкт-Петербург с Ленобластью сильно отстают: в них совокупно зарегистрировано лишь около 570 крупнейших компаний, т.е. меньше 10%. Что уж говорить о других городах и регионах.

Основной зарегистрированный вид деятельности большинства компаний — торговля (около 40%). Впрочем, к этим данным нужно относиться критически: одной из таких компаний является, к примеру, Газпром. Ещё порядка 20% компаний заняты обрабатывающими производствами.

Обязательно смотрите и скачивайте хайрез в комментариях — в сжатом виде особенности видно не слишком хорошо, а на большую карту можно позалипать

#соцэк

से पुनः पोस्ट किया: Цивилизация Россия

Цивилизация Россия

12.05.202506:03

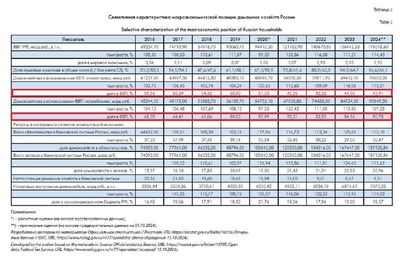

Постоянно в медиа говорят о росте доходов россиян, особенно с 2022 г. Но сопоставление оплаты труда к потреблению домохозяйств сигнализирует скорее о сокращении доходов (см. в таблице ⬆️).

▪Доля оплата труда к ВВП сократилась с 59% в 2016 до 44% в 2024 г., что может указывать на рост других компонентов (например, прибыли корпораций).

▪Потребление домохозяйств также снизилось за этот период с 65% до 51%. Это может быть связано с уменьшением доходов у одних групп и ростом сбережений у других. О последнем говорит рост активов в банках (с 15% до 21%).

Возможно, причина в том, что в России много низкооплачиваемых рабочих мест. Например, рост доли занятых в МСП (с 22% до 35%) контрастирует с сокращением доли оплаты труда в ВВП. Это может означать, что МСП создают рабочие места, но с более низкой оплатой труда. С другой стороны, снижение потребления домохозяйств коррелирует с падением доли оборота МСП после 2019 г.

С 2016 г. пирог национального богатства сильно перераспределился – к корпоративному сектору перешел значительный кусок (15% прибыли и 14% инвестиций). Это и крупный бизнес, и госзаказчики, которые перетянули на себя ресурсы с потребительского рынка. А помог им в этом ЦБ подвидом борьбы с инфляцией.

Конечно, часть потребления населения просто сейчас «подморожено» на депозитах, которые россияне распакуют, когда ставка ЦБ пойдет вниз. Однако большинство сбережений составляют суммы до ₽1 млн и только 0,1% счетов имеют серьезные вклады свыше ₽10 млн.

Проще говоря, крупнейшие вкладчики – это узкая прослойка из 100 тыс. человек, которые аккумулируют 30% всего депозитного капитала. Еще 15% капитала на рынке вкладов приходится на 655 тыс. человек. Итого меньше 1 млн человек (меньше 1% всех вкладчиков) держат почти 50% всех вкладов. Из остальных 108 млн человек каждый в среднем владеет счетом на ₽250 тыс.

Богатым просто не нужно скупать новые квартиры, машины или ширпотреб – они живут в другом сегменте рынка с уже реализованными запросами на основные блага. Так что дисбаланс между потреблением и сбережениями, как и между доходами и потреблением только нарастает.

▪Доля оплата труда к ВВП сократилась с 59% в 2016 до 44% в 2024 г., что может указывать на рост других компонентов (например, прибыли корпораций).

▪Потребление домохозяйств также снизилось за этот период с 65% до 51%. Это может быть связано с уменьшением доходов у одних групп и ростом сбережений у других. О последнем говорит рост активов в банках (с 15% до 21%).

Возможно, причина в том, что в России много низкооплачиваемых рабочих мест. Например, рост доли занятых в МСП (с 22% до 35%) контрастирует с сокращением доли оплаты труда в ВВП. Это может означать, что МСП создают рабочие места, но с более низкой оплатой труда. С другой стороны, снижение потребления домохозяйств коррелирует с падением доли оборота МСП после 2019 г.

С 2016 г. пирог национального богатства сильно перераспределился – к корпоративному сектору перешел значительный кусок (15% прибыли и 14% инвестиций). Это и крупный бизнес, и госзаказчики, которые перетянули на себя ресурсы с потребительского рынка. А помог им в этом ЦБ подвидом борьбы с инфляцией.

Конечно, часть потребления населения просто сейчас «подморожено» на депозитах, которые россияне распакуют, когда ставка ЦБ пойдет вниз. Однако большинство сбережений составляют суммы до ₽1 млн и только 0,1% счетов имеют серьезные вклады свыше ₽10 млн.

Проще говоря, крупнейшие вкладчики – это узкая прослойка из 100 тыс. человек, которые аккумулируют 30% всего депозитного капитала. Еще 15% капитала на рынке вкладов приходится на 655 тыс. человек. Итого меньше 1 млн человек (меньше 1% всех вкладчиков) держат почти 50% всех вкладов. Из остальных 108 млн человек каждый в среднем владеет счетом на ₽250 тыс.

Богатым просто не нужно скупать новые квартиры, машины или ширпотреб – они живут в другом сегменте рынка с уже реализованными запросами на основные блага. Так что дисбаланс между потреблением и сбережениями, как и между доходами и потреблением только нарастает.

11.05.202521:49

Кто был прав в 1992 м году? (часть вторая)

...другим источником происхождения кризиса неплатежей стали структурные перекосы в начальной системе цен, доставшейся в наследство от советской экономики. Такие перекосы поддерживались сознательно. Это было частью социальной и структурной политики советской власти. Например, помимо дотационных цен на мясо-молочную продукцию, ..., очень низкий уровень относительных цен сохранялся на топливо и сырье, электроэнергию, грузоперевозки и многое другое.

Через занижение этих цен осуществлялось скрытое субсидирование машиностроительных отраслей, прежде всего связанных с ВПК, а также села. Поддерживалась сравнительно низкая стоимость строительства. Например, однокомнатная кооперативная квартира в Москве в первой половине 1970-х стоила заметно дешевле вазовской "копейки".

Облегчался также доступ к топливно-сырьевым ресурсам для регионов страны, которые сами ими не обладали. И в конечном счете это способствовало выравниванию уровня жизни в разных союзных республиках в дополнение к прямому бюджетному субсидированию.

При централизованном ценообразовании рентабельность производства обеспечивалась этими ценами далеко не всегда. Основная масса инвестиций, в том числе на действующих производствах, по-прежнему осуществлялась из бюджета, в который "нераспределенный остаток" этой прибыли в основном и реквизировался. Мало чем отличавшиеся от прибыли амортизационные отчисления в основном не оставлялись предприятию, а централизовались на уровне министерств. В промышленности, особенно в добывающих отраслях, существовала масса планово-убыточных предприятий. Их издержки тоже покрывались из бюджета.

Банкротства же были исключены. Для планово-убыточных предприятий, которые не могли сами обслуживать и погашать кредиты, предусматривалось бюджетное субсидирование. Таковой была, например, значительная часть добывающей промышленности, скажем, многие угольные шахты. Уголь был по нынешним меркам дармовой, выводить оптовые цены на уровень хотя бы среднеотраслевой безубыточности добычи, не говоря уже об учете в цене рентной составляющей, было нельзя - это немедленно сказалось бы на продовольственных ценах...

Для сельхозпредприятий (они в массе своей были нерентабельными по той же причине), где кредитование носит сезонный характер (посевная и уборочная), субсидирование осуществлялось в форме периодического "прощения долгов". Как ни странно может показаться, но после отпуска цен необходимость в субсидировании села сохранилась и даже выросла. В огне гиперинфляции выручка селян в период от посевной до уборочной полностью сгорала, каким бы хорошим ни был урожай. И выходило, что они отдают его не по заниженным ценам, как раньше, а просто даром.

После того как цены были отпущены, следствием исправления всех этих перекосов в относительных ценах, несовместимых с рыночной экономикой, стал процесс нащупывания равновесных рыночных цен, сопровождавшийся очень быстрым повышением их общего уровня. Этот рост было практически невозможно сдерживать чисто монетарными средствами, через ограничение денежной эмиссии. Других же рычагов, не считая временного замораживания цен на энергоресурсы, после перевода хозяйства на рыночные отношения у властей не оставалось.

(часть третья)

...другим источником происхождения кризиса неплатежей стали структурные перекосы в начальной системе цен, доставшейся в наследство от советской экономики. Такие перекосы поддерживались сознательно. Это было частью социальной и структурной политики советской власти. Например, помимо дотационных цен на мясо-молочную продукцию, ..., очень низкий уровень относительных цен сохранялся на топливо и сырье, электроэнергию, грузоперевозки и многое другое.

Через занижение этих цен осуществлялось скрытое субсидирование машиностроительных отраслей, прежде всего связанных с ВПК, а также села. Поддерживалась сравнительно низкая стоимость строительства. Например, однокомнатная кооперативная квартира в Москве в первой половине 1970-х стоила заметно дешевле вазовской "копейки".

Облегчался также доступ к топливно-сырьевым ресурсам для регионов страны, которые сами ими не обладали. И в конечном счете это способствовало выравниванию уровня жизни в разных союзных республиках в дополнение к прямому бюджетному субсидированию.

При централизованном ценообразовании рентабельность производства обеспечивалась этими ценами далеко не всегда. Основная масса инвестиций, в том числе на действующих производствах, по-прежнему осуществлялась из бюджета, в который "нераспределенный остаток" этой прибыли в основном и реквизировался. Мало чем отличавшиеся от прибыли амортизационные отчисления в основном не оставлялись предприятию, а централизовались на уровне министерств. В промышленности, особенно в добывающих отраслях, существовала масса планово-убыточных предприятий. Их издержки тоже покрывались из бюджета.

Банкротства же были исключены. Для планово-убыточных предприятий, которые не могли сами обслуживать и погашать кредиты, предусматривалось бюджетное субсидирование. Таковой была, например, значительная часть добывающей промышленности, скажем, многие угольные шахты. Уголь был по нынешним меркам дармовой, выводить оптовые цены на уровень хотя бы среднеотраслевой безубыточности добычи, не говоря уже об учете в цене рентной составляющей, было нельзя - это немедленно сказалось бы на продовольственных ценах...

Для сельхозпредприятий (они в массе своей были нерентабельными по той же причине), где кредитование носит сезонный характер (посевная и уборочная), субсидирование осуществлялось в форме периодического "прощения долгов". Как ни странно может показаться, но после отпуска цен необходимость в субсидировании села сохранилась и даже выросла. В огне гиперинфляции выручка селян в период от посевной до уборочной полностью сгорала, каким бы хорошим ни был урожай. И выходило, что они отдают его не по заниженным ценам, как раньше, а просто даром.

После того как цены были отпущены, следствием исправления всех этих перекосов в относительных ценах, несовместимых с рыночной экономикой, стал процесс нащупывания равновесных рыночных цен, сопровождавшийся очень быстрым повышением их общего уровня. Этот рост было практически невозможно сдерживать чисто монетарными средствами, через ограничение денежной эмиссии. Других же рычагов, не считая временного замораживания цен на энергоресурсы, после перевода хозяйства на рыночные отношения у властей не оставалось.

(часть третья)

14.05.202508:11

История о «локализации такси» продолжает набирать обороты, вот уже и новый закон принят, и да, таксистов будут пересаживать на машины «отечественного производителя», и, да, цены на такси вырастут (ну, или раскрутится «серый рынок извоза», людям-то надо ездить все равно).

UPD: там еще не все так плохо, как можно сходу подумать, но может быть хуже

говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве РФ. Говорится. А закон принимается.

Понятно, что тут в чистом виде «экономика «Тришкина кафтана», когда «отрезаются фалды на заплату локтей», есть могущественная группа интересов, под названием «российские автопроизводители», которым здесь и сейчас нужны живые деньги, есть атомизированная масса «водителей и пассажиров», которые эти деньги должны будут заплатить и как-нибудь да выкрутиться из ситуации, есть издержки от потерь сервисной экономики – возможность быстро сгонять на такси «туда и обратно» - важный фактор, влияющий и на доступность сервисов, и на мобильность рабочей силы, да много еще на что, и этих издержек никто не считает и считать не собирается

Но тут есть еще один системный момент.

170 лет назад, в 1858 году, тайный советник Виктор Балабин, российский посол в Австрии, писал графу Павлу Киселёву, послу во Франции

Еще раз - это глубоко системная история – или собственные экипажи с <strike>кучерами</strike> водителями, или <strike>ломовые телеги</strike> автобус раз в полчаса-час, а среднего класса нет, не предусмотрено, средний класс не нужен в картине мира «людей в экипажах», а раз нет его, такого класса, то и импортные маленькие каретки не нужны, хватит невозможных дрожек и ломовых телег.

Наши люди в булочную на такси не ездят © - ну так и не надо такси

UPD: там еще не все так плохо, как можно сходу подумать, но может быть хуже

Объем выпадающих доходов водителей на приведение таксопарка в соответствие с законопроектом составит до 289 млрд рублей,

говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве РФ. Говорится. А закон принимается.

Понятно, что тут в чистом виде «экономика «Тришкина кафтана», когда «отрезаются фалды на заплату локтей», есть могущественная группа интересов, под названием «российские автопроизводители», которым здесь и сейчас нужны живые деньги, есть атомизированная масса «водителей и пассажиров», которые эти деньги должны будут заплатить и как-нибудь да выкрутиться из ситуации, есть издержки от потерь сервисной экономики – возможность быстро сгонять на такси «туда и обратно» - важный фактор, влияющий и на доступность сервисов, и на мобильность рабочей силы, да много еще на что, и этих издержек никто не считает и считать не собирается

Наши люди в булочную на такси не ездят ©

Но тут есть еще один системный момент.

170 лет назад, в 1858 году, тайный советник Виктор Балабин, российский посол в Австрии, писал графу Павлу Киселёву, послу во Франции

«Приезжаю из Штеттина, пристаю к Английской набережной и вижу – нет выбора между невозможными дрожками и ломовиками.

Размышление приводит к следующему выводу: прогресса или нововведения в виде маленьких кареток нельзя ожидать от дворянства, которое ездит в собственных экипажах, ни от народа, который в них не нуждается, но от среднего класса, - а его у нас не существует.

Что делать?

Образуется компания, привозит кэбы из Лондона и вскоре у наших железнодорожных станций появляются наемные кареты…» (via )

Еще раз - это глубоко системная история – или собственные экипажи с <strike>кучерами</strike> водителями, или <strike>ломовые телеги</strike> автобус раз в полчаса-час, а среднего класса нет, не предусмотрено, средний класс не нужен в картине мира «людей в экипажах», а раз нет его, такого класса, то и импортные маленькие каретки не нужны, хватит невозможных дрожек и ломовых телег.

Наши люди в булочную на такси не ездят © - ну так и не надо такси

10.05.202514:54

Вот это исследование, о котором рассказали ув. коллеги ув. коллег @bitchylawyer

...на мой взгляд стыкуется с «теорией «прохладной воды» политолога Кристиана Вельцеля, которая предполагает, что обилие водных ресурсов в сочетании с умеренно прохладным климатом создает исключительно благоприятные возможности для развития человеческих сообществ.

Содержание идей Вельцеля подробно изложено в докладе «Геоклиматические основания модернизации: теория «прохладной воды» Кристиана Вельцеля и ее критика» политолога Андрея Щербака (НИУ ВШЭ, Европейский Университет)

Индекс «прохладной воды» (ИПВ) состоит из трех эмпирических компонентов:

а) постоянство дождевых осадков (отношение осадков в самый влажный месяц к осадкам в самый сухой месяц в году);

б) прохладный климат (сочетание относительно морозной зимы и прохладного лета);

в) близость к побережью (показывает благоприятность географического расположения — возможности для торговли, рыболовства и путешествий).

Изначально все параметры замерялись на уровне городов, потом высчитывались значения на уровне регионов и, в конце концов, на уровне современных стран. В итоге все три компонента сводятся в один индекс, который варьирует от 0 (минимальное проявление эффекта) до 1 (максимальное проявление). Сам индекс является неизменяемым во времени.

Данные показывают, что общества Северо-Западной Европы развивались именно в культурно-экологической нише «прохладной воды». «Эффект прохладной воды» в наиболее явном виде выражен в Северо-Западной Европе, Северной Америке, части Юго-Восточной Азии (в районе Японии и Кореи), в южной части Южной Америки, части Южной Африки, некоторых областях Австралии, Новой Зеландии и Тасмании

Вельцель наглядно показывает, что ИПВ позитивно коррелирует с такими показателями развития как Индекс общества знаний, Индекс качества выборов, Индекс качества элиты, Индекс человеческого раскрепощения

Голландский исследователь Van de Vliert пытался объяснить поведенческие различия и культуру как раз через климат плюс ресурсы (читала саммари его работ, сами работы нет).

Комфортная температура — это около 22 градусов - всё, что сильно выше или ниже, создает нагрузку и идет смещение на выжимание.

(Ван Де Влиерт, как тебе минус 55, кстати? А первый снег в сентябре? А ледоход в середине июня?)))).

Варианта 4:

Если жарко и бедно — агрессия, спонтанность, риск и «живём один раз, после нас хоть потоп».

Если холодно и бедно — иерархия, подчинение и дисциплина, нормы жесткие, больше солидарности (надо прежде всего физически выжить).

Если жарко и богато — больше гедонизма, dolce far niente и вот этого вот всего.

Если холодно и богато — дисциплина, технократия, спокойствие, большой уровень доверия внутри общества.

И даже с точки насаждения "демократически-протестантских ценностей" - если страна бедная, а климат "требовательный" (неважно, холодный или жаркий), то протестантское "работай, помогай другим, волонтерь" распространены хуже всего, умеренно - в странах с умеренным климатом, а лучше всего - в богатых странах с суровым климатом (Норвегия эниван? Австралия?)

...на мой взгляд стыкуется с «теорией «прохладной воды» политолога Кристиана Вельцеля, которая предполагает, что обилие водных ресурсов в сочетании с умеренно прохладным климатом создает исключительно благоприятные возможности для развития человеческих сообществ.

Содержание идей Вельцеля подробно изложено в докладе «Геоклиматические основания модернизации: теория «прохладной воды» Кристиана Вельцеля и ее критика» политолога Андрея Щербака (НИУ ВШЭ, Европейский Университет)

Индекс «прохладной воды» (ИПВ) состоит из трех эмпирических компонентов:

а) постоянство дождевых осадков (отношение осадков в самый влажный месяц к осадкам в самый сухой месяц в году);

б) прохладный климат (сочетание относительно морозной зимы и прохладного лета);

в) близость к побережью (показывает благоприятность географического расположения — возможности для торговли, рыболовства и путешествий).

Изначально все параметры замерялись на уровне городов, потом высчитывались значения на уровне регионов и, в конце концов, на уровне современных стран. В итоге все три компонента сводятся в один индекс, который варьирует от 0 (минимальное проявление эффекта) до 1 (максимальное проявление). Сам индекс является неизменяемым во времени.

Данные показывают, что общества Северо-Западной Европы развивались именно в культурно-экологической нише «прохладной воды». «Эффект прохладной воды» в наиболее явном виде выражен в Северо-Западной Европе, Северной Америке, части Юго-Восточной Азии (в районе Японии и Кореи), в южной части Южной Америки, части Южной Африки, некоторых областях Австралии, Новой Зеландии и Тасмании

Вельцель наглядно показывает, что ИПВ позитивно коррелирует с такими показателями развития как Индекс общества знаний, Индекс качества выборов, Индекс качества элиты, Индекс человеческого раскрепощения

13.05.202509:43

Ловушка.

В чем проблема рынка труда в РФ?

Дело не только зарплатах - если вы перемещаете ресурсы (труд/капитал) в «непроизводительный сектор экономики» (а то, чем занята сегодня «обрабатывающая промышленность» - это непроизводительная деятельность, то, что она выпускает, предназначено, скажем так, для скорой утилизации.)

Да, выплаты, которые получают экономические субъекты, задействованные в этом секторе «обрабатывающей промышленности» создают «спрос на потребительские товары»- но у экономики не хватает ресурсов для удовлетворения этого спроса - ресурсы то уже ушли в «непроизводительный сектор». Отсюда рост цен, который балансирует спрос и предложение, страхует от дефицита - но! Остановить этот рост цен не может никакой финансовый регулятор - он может только помогать правительству перегонять ресурсы, этим он и занимается

Здесь трудящийся и попадает в ловушку - ему не хватает денег, чтобы платить за всё по выросшим ценам - но он не может найти и работу с адекватной оплатой труда - потому, что во множестве секторов уже не хватает капитала - и эту нехватку капитала можно компенсировать только ростом нагрузки на труд - замораживанием зарплаты/сокращением ассортимента и снижением качества потребительских товаров и сервисов

В чем проблема рынка труда в РФ?

Дело не только зарплатах - если вы перемещаете ресурсы (труд/капитал) в «непроизводительный сектор экономики» (а то, чем занята сегодня «обрабатывающая промышленность» - это непроизводительная деятельность, то, что она выпускает, предназначено, скажем так, для скорой утилизации.)

Да, выплаты, которые получают экономические субъекты, задействованные в этом секторе «обрабатывающей промышленности» создают «спрос на потребительские товары»- но у экономики не хватает ресурсов для удовлетворения этого спроса - ресурсы то уже ушли в «непроизводительный сектор». Отсюда рост цен, который балансирует спрос и предложение, страхует от дефицита - но! Остановить этот рост цен не может никакой финансовый регулятор - он может только помогать правительству перегонять ресурсы, этим он и занимается

Здесь трудящийся и попадает в ловушку - ему не хватает денег, чтобы платить за всё по выросшим ценам - но он не может найти и работу с адекватной оплатой труда - потому, что во множестве секторов уже не хватает капитала - и эту нехватку капитала можно компенсировать только ростом нагрузки на труд - замораживанием зарплаты/сокращением ассортимента и снижением качества потребительских товаров и сервисов

अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।