Evening Prophet

Канал Евгения Кузнецова о будущем, и важном для его понимания настоящем и прошлом

✅ венчурный инвестор

✅ 30 лет в предпринимательстве и руководстве компаниями

✅ футуролог, эксперт по технологическому прогнозированию, стратегиям развития, управлению

✅ венчурный инвестор

✅ 30 лет в предпринимательстве и руководстве компаниями

✅ футуролог, эксперт по технологическому прогнозированию, стратегиям развития, управлению

TGlist रेटिंग

0

0

प्रकारसार्वजनिक

सत्यापन

असत्यापितविश्वसनीयता

अविश्वसनीयस्थानРосія

भाषाअन्य

चैनल निर्माण की तिथिFeb 25, 2022

TGlist में जोड़ा गया

May 29, 2024संलग्न समूह

सदस्य

9 672

24 घंटों

300.3%सप्ताह

2452.6%महीना

1 41617.1%

उद्धरण सूचकांक

0

उल्लेख1चैनलों पर शेयर0चैनलों पर उल्लेख1

प्रति पोस्ट औसत दृश्य

2 111

12 घंटों1 390

33.2%24 घंटों2 111

23.2%48 घंटों3 159

6.1%

सगाई (ER)

3.27%

रिपोस्ट30टिप्पणियाँ8प्रतिक्रियाएँ39

सगाई दर (ERR)

26.96%

24 घंटों

1.55%सप्ताह

0.49%महीना

10.04%

प्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य

1 724

1 घंटा54831.79%1 - 4 घंटे62536.25%4 - 24 घंटे76044.08%

समूह "Evening Prophet" में नवीनतम पोस्ट

20.05.202509:33

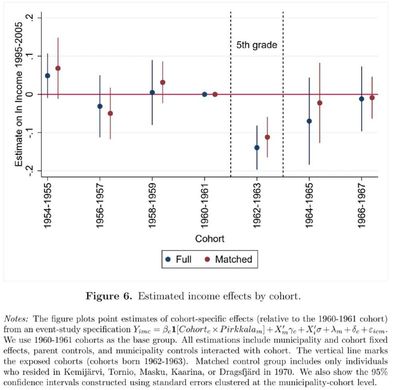

Есть два наблюдения к данным коллеги Демидовича:

1. До 2008 года (Грузия) ВПК работал в значительной части на экспорт. Экспорт - доказано лучший инструмент роста экономики, и не важно, какие именно "изделия" - чем выше уровень передела и технологичность, тем лучше.

2. ИМХО основна причина низкого вклада мультипликатора образования - не столько "отложенный рост", сколько (и тут очень не хватает данных по последним годам) - "экспорт" талантов. Высокий отток специалистов сократился как раз в 2007 (кризис в Европе и США переживался оптически болезненнее, чем тут), а так же старт программ по возврату талантов примерно в те годы. Статистически это думаю вело к быстрому росту социального капитала, особенно в связи с тем, что возвращенцы "дообучались" за рубежом (этот эффект в полной мере использовал Китай). Приток талантов начал ощутимо скудеть после 2014-16. То, что в России челкап понимают только как образование - без фактора talant flow - огромное упущение. Потому приходится слушать от IT лидеров, что кроме индусов топами поставить некого (слушал дословно на прошлом "русском дне" в Сочи)

А, ну и да - по воспоминаниям. До 2008 господдержка шла в основном в "поддерживающем" ключе - лоббисты бегали, просили, аргументировали, "выбивали фонды", аргументируя пользой и будущими доходами. После она стала "стимулирующей" вплоть до "управляющей" - чиновники стали искать куда рассовать выделенные им к распоряжению средства, формируя конкурсы, в которых участие и победа сводилась к собиранию формальных бумаг и критериев ( а отчетность к "набивке KPI"). Даже скулы сводит от очевидности разницы в эффективности, но нет, никто не согласится, что надо идти от рынка, а не от "мудрой стратегии".

1. До 2008 года (Грузия) ВПК работал в значительной части на экспорт. Экспорт - доказано лучший инструмент роста экономики, и не важно, какие именно "изделия" - чем выше уровень передела и технологичность, тем лучше.

2. ИМХО основна причина низкого вклада мультипликатора образования - не столько "отложенный рост", сколько (и тут очень не хватает данных по последним годам) - "экспорт" талантов. Высокий отток специалистов сократился как раз в 2007 (кризис в Европе и США переживался оптически болезненнее, чем тут), а так же старт программ по возврату талантов примерно в те годы. Статистически это думаю вело к быстрому росту социального капитала, особенно в связи с тем, что возвращенцы "дообучались" за рубежом (этот эффект в полной мере использовал Китай). Приток талантов начал ощутимо скудеть после 2014-16. То, что в России челкап понимают только как образование - без фактора talant flow - огромное упущение. Потому приходится слушать от IT лидеров, что кроме индусов топами поставить некого (слушал дословно на прошлом "русском дне" в Сочи)

А, ну и да - по воспоминаниям. До 2008 господдержка шла в основном в "поддерживающем" ключе - лоббисты бегали, просили, аргументировали, "выбивали фонды", аргументируя пользой и будущими доходами. После она стала "стимулирующей" вплоть до "управляющей" - чиновники стали искать куда рассовать выделенные им к распоряжению средства, формируя конкурсы, в которых участие и победа сводилась к собиранию формальных бумаг и критериев ( а отчетность к "набивке KPI"). Даже скулы сводит от очевидности разницы в эффективности, но нет, никто не согласится, что надо идти от рынка, а не от "мудрой стратегии".

से पुनः पोस्ट किया: Демидович

Демидович

20.05.202509:12

Эффективность госрасходов в России снижается параллельно увеличению их объёма.

Исследователи оценили результативность трат бюджета при помощи мультипликатора бюджетных расходов, который рассчитывается как отношение изменения ВВП к изменению госрасходов (на сколько рублей увеличится выпуск в ответ на изменение госрасходов на ₽1).

В 2005 г значение мультипликатора составило 0,65, а к 2023 г сократилось до 0,41.

До 2014 г мультипликатор "силовых" расходов превышал величину мультипликаторов расходов на нацэкономику и соцрасходы, затем он упал до ноля. Исследователи это объясняют изменением структуры этих расходов. В частности, положительное влияние "силовых" госрасходов на экономический рост наблюдается при инвестициях в экспортоориентированные компании ВПК.

Расходы на развитие человеческого потенциала имеют имеют наименьшее значение мультипликатора из-за отсутствия краткосрочного эффекта на развитие человеческого капитала.

#2315

Исследователи оценили результативность трат бюджета при помощи мультипликатора бюджетных расходов, который рассчитывается как отношение изменения ВВП к изменению госрасходов (на сколько рублей увеличится выпуск в ответ на изменение госрасходов на ₽1).

В 2005 г значение мультипликатора составило 0,65, а к 2023 г сократилось до 0,41.

До 2014 г мультипликатор "силовых" расходов превышал величину мультипликаторов расходов на нацэкономику и соцрасходы, затем он упал до ноля. Исследователи это объясняют изменением структуры этих расходов. В частности, положительное влияние "силовых" госрасходов на экономический рост наблюдается при инвестициях в экспортоориентированные компании ВПК.

Расходы на развитие человеческого потенциала имеют имеют наименьшее значение мультипликатора из-за отсутствия краткосрочного эффекта на развитие человеческого капитала.

#2315

19.05.202517:30

Перехожу в mode «за что купил, за то и продаю». Одна моя знакомая объяснила причину резкого роста ИМТ приезжающих в США.

Иммигрант, попадая в американские магазины, приходит в шок: всего полно и все дешево. Стоимость еды в общей корзине кажется небольшой, и можно себе «ни в чем не отказывать». Через год два однако возникает +10 кило, и начинается паника.

И тут выясняется, что это был «дешевый магазин», а в нем - фокус на дешевых калориях для работяг (про калораж еды уже писал). В итоге подслащено все - не только газировка и йогурты, но даже мясо! Пропитано кленовым сиропом. При этом калораж еды не выпячивается, а проглатывается.

И вот когда несчастный иммигрант это понимает, он замечает, что все богатые худышки (а в Америке ИМТ жестко обратно коррелирует с доходом) ходят в Whole Foods или на фермерские органик рынки. Где еда стоит в 2-5 раз дороже. И ее доля в корзине вырастает до существенных значений. А дальше это открытие удовлетворяет не всех.

Иммигрант, попадая в американские магазины, приходит в шок: всего полно и все дешево. Стоимость еды в общей корзине кажется небольшой, и можно себе «ни в чем не отказывать». Через год два однако возникает +10 кило, и начинается паника.

И тут выясняется, что это был «дешевый магазин», а в нем - фокус на дешевых калориях для работяг (про калораж еды уже писал). В итоге подслащено все - не только газировка и йогурты, но даже мясо! Пропитано кленовым сиропом. При этом калораж еды не выпячивается, а проглатывается.

И вот когда несчастный иммигрант это понимает, он замечает, что все богатые худышки (а в Америке ИМТ жестко обратно коррелирует с доходом) ходят в Whole Foods или на фермерские органик рынки. Где еда стоит в 2-5 раз дороже. И ее доля в корзине вырастает до существенных значений. А дальше это открытие удовлетворяет не всех.

19.05.202511:54

Главные бенефициары скидок на русские углеводороды - Китай и Индия. Ок 10% скидки - примерная оценка, поди вычисли дисконт на обратный импорт товаров в рупиях и юанях.

Россия - <strike>щедрая душа</strike> главный спонсор многополярности! Всегда почти имела отрицательное сальдо с «колониальными территориями» и «партнерами»…

Россия - <strike>щедрая душа</strike> главный спонсор многополярности! Всегда почти имела отрицательное сальдо с «колониальными территориями» и «партнерами»…

से पुनः पोस्ट किया: Evening Prophet

Evening Prophet

19.05.202506:36

Продолжение о новых госмоделях. Это вчера наверное показалось уважаемым подписчикам оффтопиком на канале, но это, на самом деле - ключевой вопрос эпохи: как мы будем дальше договариваться, организовываться и двигаться в будущее.

Государства-распределители тихонько заползли в исторический тупик, создав миллион новых проблем и острых политических контекстов (доступ мигрантов к социалке например). Но неизбежен ли рост распределительной бюрократии? Собственно, это сейчас решается в США, и происходящее, я думаю, назовут в будущем «второй революцией». Но вернемся к цифрам.

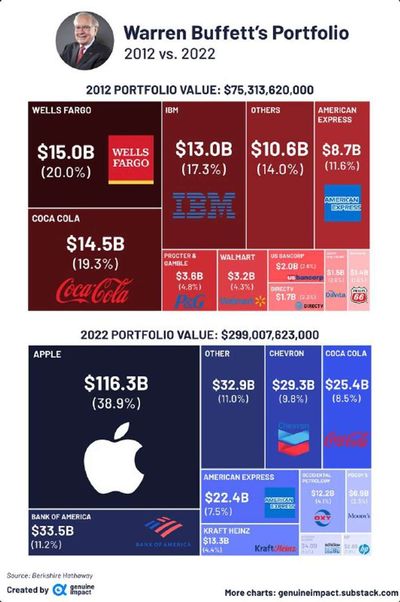

Вчера показывал, что доля пенсионного перераспределения в экономике США вдвое ниже Европы. Пенсий там в целом не меньше, просто они идут больше через частные фонды. И показательно, что именно разрешение частным пенсионным фондам начать инвестировать в венчурные (высокорисковые!) фонды и создало современную технологическую экономику, которая уже 30 лет по темпам роста обгоняет Европу.

Хорошо и подробно про это пишет Илья Стребулаев из Стенфорда, есть еще работы. В целом - разрешение направлять пенсионные деньги в венчур обеспечило резкий и опережающий рост технологического сектора как в конкуренции с другими бизнесами в стране, так и между странами.

Фактически, только в США распределительная машина поделилась капиталом с сегментом роста - и не через дирижизм госпроектов (редко кончавшихся успехом где бы то ни было), а через систему распределения рисков, провязанную фидуциарной ответственностью - обязанностью управляющего фондом (что пенсионным, что венчурным) - «благоразумно и ответственно» управлять портфелем. Вообще включение риска в понятие благоразумного поведения, и страховка риска портфельным принципом инвестирования - это главная инновация второй половины ХХ века, ставшая финансовым источником всех современных технических инноваций.

Раньше изъятие ресурсов из роста в пользу социальной поддержки создавало (кроме благородной социальной миссии) помощь экономике в виде роста потребления пожилых (с учетом потерь на зарплаты распределителей). Сейчас это еще и направляет ресурс в ядро роста - в центр генерации наиболее эффективных бизнесов и технологий. Но пока только в США. Доля венчурных фондов в активах пенсионнных фондов очень невелика: 3-4%, но этого хватает, чтобы запустить индустрию риска объемом сотни миллиардов долларов в год.

Мы пока в сильном отставании именно по уровню понимания и обществом, и госаппаратом, о чем вообще речь. Вместо фидуциарного права при разборе неудачных сделок применяется уголовное, рискованные инвестиции не считаются «благоразумным поведением», и уж тем более - обязательным условием роста. Все бюрократы мира одинаковые - собственно, потому и нужен Маск и пачка венчурно-технологических лидеров их дизраптить 😂

Государства-распределители тихонько заползли в исторический тупик, создав миллион новых проблем и острых политических контекстов (доступ мигрантов к социалке например). Но неизбежен ли рост распределительной бюрократии? Собственно, это сейчас решается в США, и происходящее, я думаю, назовут в будущем «второй революцией». Но вернемся к цифрам.

Вчера показывал, что доля пенсионного перераспределения в экономике США вдвое ниже Европы. Пенсий там в целом не меньше, просто они идут больше через частные фонды. И показательно, что именно разрешение частным пенсионным фондам начать инвестировать в венчурные (высокорисковые!) фонды и создало современную технологическую экономику, которая уже 30 лет по темпам роста обгоняет Европу.

Хорошо и подробно про это пишет Илья Стребулаев из Стенфорда, есть еще работы. В целом - разрешение направлять пенсионные деньги в венчур обеспечило резкий и опережающий рост технологического сектора как в конкуренции с другими бизнесами в стране, так и между странами.

Фактически, только в США распределительная машина поделилась капиталом с сегментом роста - и не через дирижизм госпроектов (редко кончавшихся успехом где бы то ни было), а через систему распределения рисков, провязанную фидуциарной ответственностью - обязанностью управляющего фондом (что пенсионным, что венчурным) - «благоразумно и ответственно» управлять портфелем. Вообще включение риска в понятие благоразумного поведения, и страховка риска портфельным принципом инвестирования - это главная инновация второй половины ХХ века, ставшая финансовым источником всех современных технических инноваций.

Раньше изъятие ресурсов из роста в пользу социальной поддержки создавало (кроме благородной социальной миссии) помощь экономике в виде роста потребления пожилых (с учетом потерь на зарплаты распределителей). Сейчас это еще и направляет ресурс в ядро роста - в центр генерации наиболее эффективных бизнесов и технологий. Но пока только в США. Доля венчурных фондов в активах пенсионнных фондов очень невелика: 3-4%, но этого хватает, чтобы запустить индустрию риска объемом сотни миллиардов долларов в год.

Мы пока в сильном отставании именно по уровню понимания и обществом, и госаппаратом, о чем вообще речь. Вместо фидуциарного права при разборе неудачных сделок применяется уголовное, рискованные инвестиции не считаются «благоразумным поведением», и уж тем более - обязательным условием роста. Все бюрократы мира одинаковые - собственно, потому и нужен Маск и пачка венчурно-технологических лидеров их дизраптить 😂

19.05.202506:31

Отличная статистика по размытию и долям в стартапах от Carta. Интересно, что есть не только данные по фаундерам (1/7 от неск миллиардов- это отличный приз), но и то, что средний объем опционов сотрудникам даже выше стека фаундеров. Так и появляются сотни миллионеров на компанию.

Но посмотрим шире: как стартапы превратились в лучший канал роста капитала. По данным Стребулаева, все компании рожденные после 1970 , и кто дошел до SP 500, проходили стадию венчурных инвестиций. Это новый «великий фильтр» - а почему? Потому что все инвестиции идут в рост: поиск масштабируемого продукта, его оптимальный priduct market fit, масштабирование, расширение рынков. Эта технология роста освоена инвесторами и они ее вместе с деньгами привносят в стартапы (я еще стараюсь это и в бизнес образование принести).

Доходность венчурного фонда teir-1/2 около 20% год, что выше сток маркета (~13%), трежериз и прочего. Потому доступ в LP хороших фондов в Штатах - это привилегия. Объем рынка не очень большой - г/г 200-400 млрд, хватает только самым умным и адекватным (кто понимает правила игры и не ломает ее идиотскими представлениями). Зависит объем рынка скорее от объема общей экономики - Штатов и мира, сколько хороших стартапов на входе, сколько инвестиций/рынков на выходе. Венчур на входе примерно сбалансирован долей tech в сток маркете на выходе (сейчас она почти 30%).

Собственно, эту «экономику двух труб» пытались запустить в России (эхехе), помню в 2013 РФ был 2м в Европе и 4м в мире венчурным рынком. Но сейчас все в коме увы. А без венчура новый мотор роста в принципе не работает: старые модели и создания продукта и масштабирования тотально неконкурентоспособны. Пример Китая нагляден: все их компании дети либо классического венчура, либо квази-венчура «японского типа»: сверх-рисковые инвестиции региональных фондов под госгарантии (отсюда эти знаменитые сотни конкурентов в каждой нише), опишу это как-то отдельно.

Но посмотрим шире: как стартапы превратились в лучший канал роста капитала. По данным Стребулаева, все компании рожденные после 1970 , и кто дошел до SP 500, проходили стадию венчурных инвестиций. Это новый «великий фильтр» - а почему? Потому что все инвестиции идут в рост: поиск масштабируемого продукта, его оптимальный priduct market fit, масштабирование, расширение рынков. Эта технология роста освоена инвесторами и они ее вместе с деньгами привносят в стартапы (я еще стараюсь это и в бизнес образование принести).

Доходность венчурного фонда teir-1/2 около 20% год, что выше сток маркета (~13%), трежериз и прочего. Потому доступ в LP хороших фондов в Штатах - это привилегия. Объем рынка не очень большой - г/г 200-400 млрд, хватает только самым умным и адекватным (кто понимает правила игры и не ломает ее идиотскими представлениями). Зависит объем рынка скорее от объема общей экономики - Штатов и мира, сколько хороших стартапов на входе, сколько инвестиций/рынков на выходе. Венчур на входе примерно сбалансирован долей tech в сток маркете на выходе (сейчас она почти 30%).

Собственно, эту «экономику двух труб» пытались запустить в России (эхехе), помню в 2013 РФ был 2м в Европе и 4м в мире венчурным рынком. Но сейчас все в коме увы. А без венчура новый мотор роста в принципе не работает: старые модели и создания продукта и масштабирования тотально неконкурентоспособны. Пример Китая нагляден: все их компании дети либо классического венчура, либо квази-венчура «японского типа»: сверх-рисковые инвестиции региональных фондов под госгарантии (отсюда эти знаменитые сотни конкурентов в каждой нише), опишу это как-то отдельно.

से पुनः पोस्ट किया: Political Animals

Political Animals

18.05.202517:10

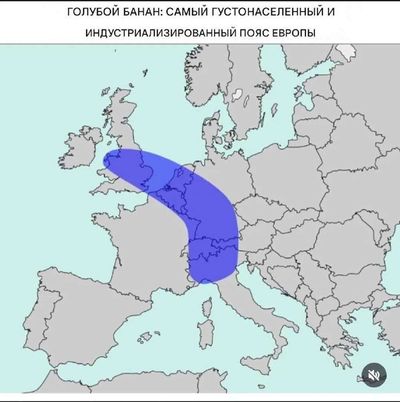

Почему именно европейские города стали очагами инноваций и развития?

У Макиавелли в «Государе» есть замечательный отрывок про то, почему западное государство легко покорить, но трудно удержать, а восточное — трудное завоевать, но легко сохранить власть над ним.

Если кратко, то дело в отсутствии централизованного аппарата власти. До наступления абсолютизма монархи не имели полной власти над территориями короны; другую часть контролировали вассалы. Поэтому их власть была ограниченной. Это давало автономию и пространство свободы другим игрокам

Современные исследователи приходят к выводу, что именно такой характер власти сделал возможным бурный научный, экономический и культурный расцвет европейских городов в эпоху Средневековья. Фрагментацию власти усиливал фактор соперничества между светскими властями и церковью. (Об этом можно прочитать в моей статье про Католическую церковь).

Однако в Китае тоже наблюдался взрывной рост городов и стремительное развитие экономики. Но китайские города не породили подобных последствий.

Почему?

Ответ нашел у экономиста Дипака Лала:

И Лал не один такой: в научной литературе по исследованиям политических институтов сформировался консенсус по поводу роли, которая сыграла фрагментированность политической власти в уникальном пути развития Европы. Во многом благодаря этому она вышла в мировые лидеры. Внизу приведу несколько источников по теме.

1. Лал, Д. (2024). Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики на долгосрочные экономические результаты. ИРИСЭН

2. Тропаревский А.М. (2025). Католическая церковь как источник институциональных инноваций и социальных технологий: новый взгляд на становление европейской цивилизации. Пути России, 3 (1), 58-69.

3. Møller, J. (2014). Why Europe avoided hegemony: A historical perspective on the balance of power. International Studies Quarterly, 58(4), 660-670.

4. Grzymala-Busse, A. (2023). Tilly Goes to Church: The Religious and Medieval Roots of European State Fragmentation. American Political Science Review, 1-20.

А.Т.

#комментарий

🔹Подпишись на Political Animals

У Макиавелли в «Государе» есть замечательный отрывок про то, почему западное государство легко покорить, но трудно удержать, а восточное — трудное завоевать, но легко сохранить власть над ним.

Если кратко, то дело в отсутствии централизованного аппарата власти. До наступления абсолютизма монархи не имели полной власти над территориями короны; другую часть контролировали вассалы. Поэтому их власть была ограниченной. Это давало автономию и пространство свободы другим игрокам

Современные исследователи приходят к выводу, что именно такой характер власти сделал возможным бурный научный, экономический и культурный расцвет европейских городов в эпоху Средневековья. Фрагментацию власти усиливал фактор соперничества между светскими властями и церковью. (Об этом можно прочитать в моей статье про Католическую церковь).

Однако в Китае тоже наблюдался взрывной рост городов и стремительное развитие экономики. Но китайские города не породили подобных последствий.

Почему?

Ответ нашел у экономиста Дипака Лала:

Растущая экономическая взаимозависимость и рост торговли привели к революции городов, сделав средневековый Китай самым урбанизированным обществом в мире. Но в отличие от городов средневековой Европы, которые сыграли историческую роль в ее восхождении, китайскими городами такого не произошло.

Причина этого состояла в продолжающемся существовании объединённого имперского государства.

И Лал не один такой: в научной литературе по исследованиям политических институтов сформировался консенсус по поводу роли, которая сыграла фрагментированность политической власти в уникальном пути развития Европы. Во многом благодаря этому она вышла в мировые лидеры. Внизу приведу несколько источников по теме.

1. Лал, Д. (2024). Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики на долгосрочные экономические результаты. ИРИСЭН

2. Тропаревский А.М. (2025). Католическая церковь как источник институциональных инноваций и социальных технологий: новый взгляд на становление европейской цивилизации. Пути России, 3 (1), 58-69.

3. Møller, J. (2014). Why Europe avoided hegemony: A historical perspective on the balance of power. International Studies Quarterly, 58(4), 660-670.

4. Grzymala-Busse, A. (2023). Tilly Goes to Church: The Religious and Medieval Roots of European State Fragmentation. American Political Science Review, 1-20.

А.Т.

#комментарий

🔹Подпишись на Political Animals

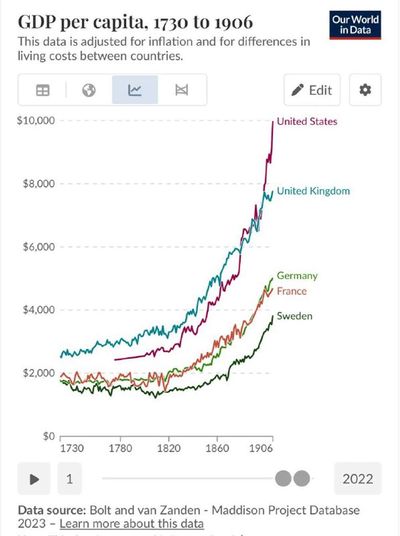

18.05.202516:57

Грустно, ожидаемо и печально - в комментах про экономический рост Британии снова всплыл марксистский буллшит про "они просто ограбили колонии". Похоже, нам придется ждать еще 2-3 поколения, чтобы бредни бородатых блогеров растворились в качественной аналитике на реальных данных. Тем более, что самому пошуршать источниками и проверить - дело 15 минут.

Как мне было не жаль получаса от половины воскресенья, после двух перелетов и двух лекций, за викенд, но увы, это важно: марксизм уже топил народы в крови и будет еще пытаться это сделать. Потому - вот результат анализа реального вклада в рост ВВП Британии от колоний и от внутреннего промышленного роста. Цифры однозначны, но несомненно, "к черту цифры, если есть вера"

Как мне было не жаль получаса от половины воскресенья, после двух перелетов и двух лекций, за викенд, но увы, это важно: марксизм уже топил народы в крови и будет еще пытаться это сделать. Потому - вот результат анализа реального вклада в рост ВВП Британии от колоний и от внутреннего промышленного роста. Цифры однозначны, но несомненно, "к черту цифры, если есть вера"

18.05.202515:05

Найди на фотке трех инженеров

18.05.202512:51

Дам этой истории иную, не марксистскую интерпретацию) А то имхо все с ног на голову перевернуто))

Капиталы потекли из Англии не потому, что труд подорожал, а потому, что емкость рынка стала недостаточной. 45% доли английской промышленности от мировой - это результат взрыва индустриальной революции, который буквально вспучил английскую промку. Распространившись по миру эта модель привела эти доли в близкое соответствие с размерами рынков.

Экспорт капитала - это поиск новых возможностей роста. Это экспорт модели роста, экспорт благосостояния, экспорт технологий и управления. Фактически, эффективные модели лидеров при капитализме неизбежно становится всеобщими - в отличие от любых других моделей - потому что капитал жаждет преумножаться.

После завершения наполеоновских войн английский капитал пришел в Германию (сделав ее из сельхоз захолустья титаном химии и металлургии), США, Францию, Италию, Северную Европу - и за столетие их уровень жизни почти нагнал англичан. А в США еще и обогнал.

А дети рабочих не идут на заводы по доброй воле во все века: сервисы менее трудоемки и более комфортны. Авторы марксизма писали свои прокламации тоже не от станка отрываясь, а промеж блоггинга, журнализма и походов по дамам.

Пламенный трибун реднеков Вэнс тоже работают не на сталеплавильном заводе. Он белый воротничок. Все призывы к «возврату производств» направлены на создание совершенно новых, высоко-производительных рабочих мест: полупроводники, современные роботизированные фабрики и тп. Никаких призывов вернуть пошив маечек с 18-часовым трудом из Бангладеш, или сталеплавильные заводы с 8-часовым адом. Мечтательно о таком труде говорят только те, кто тяжелее ручки ничего в руках не держал))

АПД: как обычно: на графике ВВП на человека в паритетных ценах в долларах 2010 года (по Мадиссону). Те можно видеть, с какой скоростью шел экспорт индустриальной модели по мере «наполнения» локальных резервуаров. Горшочек варил и варил)

Капиталы потекли из Англии не потому, что труд подорожал, а потому, что емкость рынка стала недостаточной. 45% доли английской промышленности от мировой - это результат взрыва индустриальной революции, который буквально вспучил английскую промку. Распространившись по миру эта модель привела эти доли в близкое соответствие с размерами рынков.

Экспорт капитала - это поиск новых возможностей роста. Это экспорт модели роста, экспорт благосостояния, экспорт технологий и управления. Фактически, эффективные модели лидеров при капитализме неизбежно становится всеобщими - в отличие от любых других моделей - потому что капитал жаждет преумножаться.

После завершения наполеоновских войн английский капитал пришел в Германию (сделав ее из сельхоз захолустья титаном химии и металлургии), США, Францию, Италию, Северную Европу - и за столетие их уровень жизни почти нагнал англичан. А в США еще и обогнал.

А дети рабочих не идут на заводы по доброй воле во все века: сервисы менее трудоемки и более комфортны. Авторы марксизма писали свои прокламации тоже не от станка отрываясь, а промеж блоггинга, журнализма и походов по дамам.

Пламенный трибун реднеков Вэнс тоже работают не на сталеплавильном заводе. Он белый воротничок. Все призывы к «возврату производств» направлены на создание совершенно новых, высоко-производительных рабочих мест: полупроводники, современные роботизированные фабрики и тп. Никаких призывов вернуть пошив маечек с 18-часовым трудом из Бангладеш, или сталеплавильные заводы с 8-часовым адом. Мечтательно о таком труде говорят только те, кто тяжелее ручки ничего в руках не держал))

АПД: как обычно: на графике ВВП на человека в паритетных ценах в долларах 2010 года (по Мадиссону). Те можно видеть, с какой скоростью шел экспорт индустриальной модели по мере «наполнения» локальных резервуаров. Горшочек варил и варил)

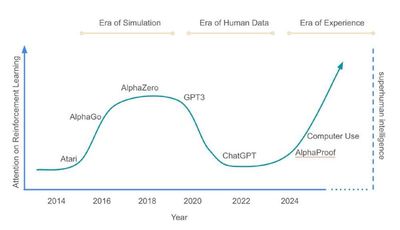

17.05.202519:59

Страшилка на ночь)

Ну или милашка) кому как)

Ну или милашка) кому как)

17.05.202516:32

Все, надоело, завожу отдельный тред для комментов. Напишите мне конкретно, что такое «допуск к рынку» - и чего из этого у России не было к примеру в 2013м году.

17.05.202513:53

Цены на нефть и экономика России - вечные темы) Ув. Дмитрий Прокофьев верно отмечает, что драйвером роста экономики России является даже не сама нефть - а спрос на нее в растущих emerging markets.

Но в такой постановке это еще более злое коварство) Идущие тропами Японии-Кореи-Китая страны ЮВА стремительно растят свои экспортные обрабатывающие производства и электронику. А Индия еще и софтвер с космосом. То есть мы не только «сидим на игле», но растим себе конкурентов.

Ну понятно, не торговать нефтью мы не можем, но вот куда мы эти доходы тратим. У меня был некогда разбор этих полетов: нефтедоллары в основном шли в «геополитические проекты». Премия к ВВП/капита в паритете у России самая низкая среди всего петрогосударств: у петро-лидеров ввп/капита кратно выше обычных стран, а у нас сравнимо с полностью не-нефтяными странами Восточной Европы (те без нефти были бы хуже). А структурная трансформация (переход к не сырьевому экспорту) хоть и идет, но так медленно, что по его завершению уровень жизни останется скорее всего на текущем уровне.

То есть нефтяная премия у нас увы не конвертируется в рост…

Но в такой постановке это еще более злое коварство) Идущие тропами Японии-Кореи-Китая страны ЮВА стремительно растят свои экспортные обрабатывающие производства и электронику. А Индия еще и софтвер с космосом. То есть мы не только «сидим на игле», но растим себе конкурентов.

Ну понятно, не торговать нефтью мы не можем, но вот куда мы эти доходы тратим. У меня был некогда разбор этих полетов: нефтедоллары в основном шли в «геополитические проекты». Премия к ВВП/капита в паритете у России самая низкая среди всего петрогосударств: у петро-лидеров ввп/капита кратно выше обычных стран, а у нас сравнимо с полностью не-нефтяными странами Восточной Европы (те без нефти были бы хуже). А структурная трансформация (переход к не сырьевому экспорту) хоть и идет, но так медленно, что по его завершению уровень жизни останется скорее всего на текущем уровне.

То есть нефтяная премия у нас увы не конвертируется в рост…

17.05.202512:15

Хехе) ув. Толкователь описывает пиратские походы англичан по испанским землям)

Я лишь скромно напомню, что подвиги Дрейка происходили параллельно с подвигами частной армии Строгановых под началом Ермака) Но поскольку Сибирь никто папскими буллами за кем-то не закрепил, то там не только дань собрали, но и постепенно корону установили. Правда вот объем добычи не обсуждается, тк событие вошло в историю исключительно как геополитическое)

Так что если что-то в этой связи интересное и пообсуждать, так это механизмы привлечения капиталов в частные проекты расширения влияния и масштабы экономических последствий - акционерный капитал позволил поставить ЧВК на поток) Сами методы ну не то, чтобы сильно отличались)

АПД: в принципе, модель конкистадоров или французских пиратов тоже другой не была. Потому делать из этого выводы «об Англии как системе» - ну такое)) Если уж так нужно набросить на англосаксов - зачотнее смотрится то, что опиумные плантации в Индии, которые силой заставили потреблять китайцев, тоже принадлежали в основном британской короне))

Я лишь скромно напомню, что подвиги Дрейка происходили параллельно с подвигами частной армии Строгановых под началом Ермака) Но поскольку Сибирь никто папскими буллами за кем-то не закрепил, то там не только дань собрали, но и постепенно корону установили. Правда вот объем добычи не обсуждается, тк событие вошло в историю исключительно как геополитическое)

Так что если что-то в этой связи интересное и пообсуждать, так это механизмы привлечения капиталов в частные проекты расширения влияния и масштабы экономических последствий - акционерный капитал позволил поставить ЧВК на поток) Сами методы ну не то, чтобы сильно отличались)

АПД: в принципе, модель конкистадоров или французских пиратов тоже другой не была. Потому делать из этого выводы «об Англии как системе» - ну такое)) Если уж так нужно набросить на англосаксов - зачотнее смотрится то, что опиумные плантации в Индии, которые силой заставили потреблять китайцев, тоже принадлежали в основном британской короне))

17.05.202508:18

Возник вопрос - а почему выстрелила Южная Корея? Это интересно, я не кореист, но там был, много общался с Ланьковым, и в целом вектор понимаю. Удивлен, что это плохо знают в России - там «все любимое» - госуправление, план и контроль. Однако, результат вышел другим - что за секретный корейский соус?

Ю.Корея была беднейшей аграрной страной. В 1950-е США финансировали восстановление, а правительство строило базовую инфраструктуру, но импортозамещающий курс дал лишь умеренный рост. Поворот случился в 1961 г.: хунта Пак Чон Хи создала Экономический плановый совет (EPB), национализировала банки и ввела пятилетние планы, делая кредит, валюту и налоговые льготы доступными лишь тем фирмам (конгломератам чеболь) что выполнили жёсткие экспортные квоты.

В 1973-79 гг. программа Heavy & Chemical Industries (HCI) направила льготный кредит и тарифную защиту в сталь, нефте- и газохимию, судостроение и автомобили. Хотя расходы были высоки, страна получила производственные кластеры и навыки работы с передовыми технологиями. В 1980-е Корея начала смягчать директивное планирование: приватизировала банки, поставила курс на НИОКР через KIST, ETRI и массовую отправку инженеров учиться за рубеж. Демократизация 1987 г. укрепила правовое поле, а кризис 1997-98 гг. вынудил реформировать корпоративное управление и открыть рынок капитала.

К началу 2020-х основу роста составляют высокий человеческий капитал, инновационный сектор и по-прежнему крупные чеболи, но в рамках более жёсткого антимонопольного контроля.

Экономический плановый совет (EPB) сделал экспорт главной метрикой успеха фирмы и чиновника:

- Кредит за экспорт. Государственные банки и Korea Eximbank выдавали субсидированные займы только тем, кто выполнял квартальные план-квоты по экспорту.

- Налоговые и тарифные льготы. Полный возврат импортных пошлин на сырьё и оборудование, освобождение от НДС, ускоренная амортизация.

- Жёсткая обратная связь. На ежемесячных «экспортных совещаниях» президент Пак лично награждал лидеров и публично наказывал отстающих, вплоть до отзыва кредитных линий. Kellogg Institute

Примеры

POSCO (сталь)

1968–1983 гг. государство профинансировало интегрированный комбинат в Пхохане, связав его годовой лимит кредитов с валютной выручкой, введя обязательство продавать не менее 30 % продукции за рубеж или в экспорто-ориентированные отрасли.

Самая эффективная сталелитейная компания мира, более 32 % выпуска шло на прямой экспорт, остальное — в автосборку и судостроение.

Hyundai Heavy Industries (судостроение)

1972 г. — гос-во выдаёт беспроцентный кредит на верфь в Ульсане и гарантирует первые два VLCC для греческого заказчика, одновременно обязывая фирму вернуть субсидию из экспортной выручки.

К 1985 г. Корея — №1 в мире по новым тоннажам; > 90 % продукции Hyundai шло на экспорт, несмотря на мировой кризис перевозок.

Samsung Semiconductors

1983–1992 гг. госпрограмма «Very-Large-Scale IC» дала Samsung беспроцентные R&D-займы и 25 % налоговый кредит на экспорт DRAM.

- беспошлинный ввоз фотолитографов и чип-тестеров;

- совместные НИОКР с ETRI и KIST, оплаченные госбюджетом;

- двухлетняя отсрочка погашения валютных займов при падении цен на память.

Уже в 1992 г. Samsung — мировой лидер по DRAM, полупроводники дали ~5 % всех корейских экспортных доходов и запустили цепочку ИКТ-кластеров.

Что общего:

- Экспорт как фильтр: доступ к дешёвому капиталу зависел от валютной выручки.

- «Учись-и-продавай»: фирмы брали иностранные технологии, но только под обязательство быстро выйти на внешний рынок.

- Гибкая корректировка: при шоках (обвал фрахта, цен на чипы) госбанки реструктурировали долги, но сохраняли требование к экспортной экспансии.

Так сочетание директивного отбора и рыночной конкуренции позволило Южной Корее за одно-два десятилетия превратить сырьевые и высокотехнологичные отрасли в глобальных чемпионов.

АПД. Тут обычно возражают: «конееееечно, им открыли свои рынки». Но это было за 20 лет ДО политики переноса производств, и конкуренцию тогда никто никому не облегчал. И вообще, плохим <strike>танцорам</strike> экономикам обычно мешает как раз то, чем громче всего звенят.

Ю.Корея была беднейшей аграрной страной. В 1950-е США финансировали восстановление, а правительство строило базовую инфраструктуру, но импортозамещающий курс дал лишь умеренный рост. Поворот случился в 1961 г.: хунта Пак Чон Хи создала Экономический плановый совет (EPB), национализировала банки и ввела пятилетние планы, делая кредит, валюту и налоговые льготы доступными лишь тем фирмам (конгломератам чеболь) что выполнили жёсткие экспортные квоты.

В 1973-79 гг. программа Heavy & Chemical Industries (HCI) направила льготный кредит и тарифную защиту в сталь, нефте- и газохимию, судостроение и автомобили. Хотя расходы были высоки, страна получила производственные кластеры и навыки работы с передовыми технологиями. В 1980-е Корея начала смягчать директивное планирование: приватизировала банки, поставила курс на НИОКР через KIST, ETRI и массовую отправку инженеров учиться за рубеж. Демократизация 1987 г. укрепила правовое поле, а кризис 1997-98 гг. вынудил реформировать корпоративное управление и открыть рынок капитала.

К началу 2020-х основу роста составляют высокий человеческий капитал, инновационный сектор и по-прежнему крупные чеболи, но в рамках более жёсткого антимонопольного контроля.

Экономический плановый совет (EPB) сделал экспорт главной метрикой успеха фирмы и чиновника:

- Кредит за экспорт. Государственные банки и Korea Eximbank выдавали субсидированные займы только тем, кто выполнял квартальные план-квоты по экспорту.

- Налоговые и тарифные льготы. Полный возврат импортных пошлин на сырьё и оборудование, освобождение от НДС, ускоренная амортизация.

- Жёсткая обратная связь. На ежемесячных «экспортных совещаниях» президент Пак лично награждал лидеров и публично наказывал отстающих, вплоть до отзыва кредитных линий. Kellogg Institute

Примеры

POSCO (сталь)

1968–1983 гг. государство профинансировало интегрированный комбинат в Пхохане, связав его годовой лимит кредитов с валютной выручкой, введя обязательство продавать не менее 30 % продукции за рубеж или в экспорто-ориентированные отрасли.

Самая эффективная сталелитейная компания мира, более 32 % выпуска шло на прямой экспорт, остальное — в автосборку и судостроение.

Hyundai Heavy Industries (судостроение)

1972 г. — гос-во выдаёт беспроцентный кредит на верфь в Ульсане и гарантирует первые два VLCC для греческого заказчика, одновременно обязывая фирму вернуть субсидию из экспортной выручки.

К 1985 г. Корея — №1 в мире по новым тоннажам; > 90 % продукции Hyundai шло на экспорт, несмотря на мировой кризис перевозок.

Samsung Semiconductors

1983–1992 гг. госпрограмма «Very-Large-Scale IC» дала Samsung беспроцентные R&D-займы и 25 % налоговый кредит на экспорт DRAM.

- беспошлинный ввоз фотолитографов и чип-тестеров;

- совместные НИОКР с ETRI и KIST, оплаченные госбюджетом;

- двухлетняя отсрочка погашения валютных займов при падении цен на память.

Уже в 1992 г. Samsung — мировой лидер по DRAM, полупроводники дали ~5 % всех корейских экспортных доходов и запустили цепочку ИКТ-кластеров.

Что общего:

- Экспорт как фильтр: доступ к дешёвому капиталу зависел от валютной выручки.

- «Учись-и-продавай»: фирмы брали иностранные технологии, но только под обязательство быстро выйти на внешний рынок.

- Гибкая корректировка: при шоках (обвал фрахта, цен на чипы) госбанки реструктурировали долги, но сохраняли требование к экспортной экспансии.

Так сочетание директивного отбора и рыночной конкуренции позволило Южной Корее за одно-два десятилетия превратить сырьевые и высокотехнологичные отрасли в глобальных чемпионов.

АПД. Тут обычно возражают: «конееееечно, им открыли свои рынки». Но это было за 20 лет ДО политики переноса производств, и конкуренцию тогда никто никому не облегчал. И вообще, плохим <strike>танцорам</strike> экономикам обычно мешает как раз то, чем громче всего звенят.

रिकॉर्ड

20.05.202523:59

9.7Kसदस्य01.04.202515:28

1500उद्धरण सूचकांक04.01.202523:59

104.8Kप्रति पोस्ट औसत दृश्य23.04.202520:02

38Kप्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य03.03.202522:00

11.76%ER04.01.202523:59

2361.95%ERRअधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।