آهنگیفای

My Proxy | مای پروکسی

حامیان پزشکیان

tapswap community

Whale Chanel

Proxy MTProto

Binance Announcements

Proxy MTProto | پروکسی

خبرفوری

آهنگیفای

My Proxy | مای پروکسی

حامیان پزشکیان

tapswap community

Whale Chanel

Proxy MTProto

Binance Announcements

Proxy MTProto | پروکسی

خبرفوری

آهنگیفای

My Proxy | مای پروکسی

حامیان پزشکیان

Историко-философский ежедневник

Канал сектора Истории западной философии Института философии РАН

iphras.ru/hist_west_phil.htm

iphras.ru/hist_west_phil.htm

关联群组

ИФЕ: Chat

0

记录

12.05.202523:59

554订阅者31.12.202423:59

100引用指数24.01.202523:59

1.1K每帖平均覆盖率29.01.202516:25

465广告帖子的平均覆盖率08.02.202519:06

20.73%ER24.01.202523:59

201.88%ERR29.04.202519:08

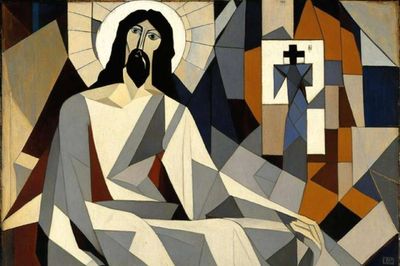

В целом весь последний выпуск «Отечественной философии», посвященный взгляду на русскую философию рубежа XIX–XX веков из аналитического лагеря, получился довольно любопытным. Кроме статьи Алексея Павлова о Льве Толстом, о которой см. выше, там также

Кирилл Карпов сравнивает защиту от атеистического довода Клиффорда (указывающего на то, что мы всегда должны формировать свои убеждения на хороших основаниях, а хороших оснований для веры в существование Бога у нас нет), следующую из эпистемологии профессора Московской духовной академии Виктора Кудрявцева-Платонова (1828–1891) с защитой от этого же типа аргументов в религиозной эпистемологии Алвина Плантинги. Вывод: обе бьют в одно и то же место эвиденциалистского аргумента (тезис о том, что убеждение в существовании Бога не является базовым), но по-разному (оборона Кудрявцева-Платонова выстраивается куда более, так сказать, декартовски). Наверное, это не удивительно: если куда-то в эвиденциалистском аргументе и бить, то, пожалуй, в эту посылку.

Евгений Логинов также разбирает сюжет из эпистемологии и этот сюжет также связан с Декартом, но Декарт здесь не в помощниках, а противниках: речь о критике Владимиром Соловьевым декартовского довода, заключающего от мысли к мыслящей субстанции. Логинов находит эту критику неубедительной и приходит к выводу, что переход Декарта вполне законен, разве что из него не следует, что мыслящая субстанция непременно будет духовной: если есть мысль, то что-то мыслит, но вот что – открытый вопрос.

Матвей Сысоев рассматривает панпсихизм основоположника русского неолейбницианства Алексея Козлова (1831–1901) и сравнивает его с панпсихизмом в современной философии сознания. Вывод, кажется, скорее такой, что общего больше, чем можно было бы ожидать. Но, учитывая, что панпсихизм Козлова – это, вслед за Лейбницем, почти имматериализм, а среди современных панпсихистов имматериалистов, кажется (?) нет, у придирчивого читателя (нас) могут закрасться некоторые сомнения в том, что эти позиции так уж близки. (Легкая интеграция: одной из первых статей о Козлове в постсоветской России была работа Теодора Ильича Ойзермана в ИФЕ, о котором в статье также упоминается.)

Наконец, Михаил Шпаковский дает довольно обстоятельный очерк эпистемологии и метафизики архиепископа Никанора (Бровковича) (1826–1890), в лице которого удивленного читателя (опять нас) встречает человек, очень далекий от предполагаемого образа православного философа XIX века: горячо симпатизирующий современному позитивизму в философии и успехам естественной науки антикантианец («кошмар трансцендентальной немецкой философии»; Кант, впрочем, виноват не в том, о чем можно было бы подумать, а как раз в том, что сбил с пути науку). Впрочем, от симпатий к позитивизму и любопытного исследования познавательных способностей человека (для всякого материала есть свое чувство: включая, например, чувства воли и ума) Никанор выходит к довольно увесистой метафизике эйдосов, являющихся у него базовыми атомами мироздания (это не монады, хотя влияние Лейбница на Никанора, по словам автора статьи, сильно недооценено). В реконструированной Шпаковским весьма подробной, хотя и, насколько можно судить, довольно запутанной системе Никанора находится место эссенциализму, метафизикам причинности и фундирования (grounding), модальной метафизике (нецессетизм!) и многому другому, чего так сразу и не ожидаешь. Еще занятнее, что с некоторыми оговорками и скидкой на способ выражения, метафизика и эпистемология Никанора, как показывает Шпаковский, вполне вписываются в пространство дебатов современных христианских аристотеликов.

Кирилл Карпов сравнивает защиту от атеистического довода Клиффорда (указывающего на то, что мы всегда должны формировать свои убеждения на хороших основаниях, а хороших оснований для веры в существование Бога у нас нет), следующую из эпистемологии профессора Московской духовной академии Виктора Кудрявцева-Платонова (1828–1891) с защитой от этого же типа аргументов в религиозной эпистемологии Алвина Плантинги. Вывод: обе бьют в одно и то же место эвиденциалистского аргумента (тезис о том, что убеждение в существовании Бога не является базовым), но по-разному (оборона Кудрявцева-Платонова выстраивается куда более, так сказать, декартовски). Наверное, это не удивительно: если куда-то в эвиденциалистском аргументе и бить, то, пожалуй, в эту посылку.

Евгений Логинов также разбирает сюжет из эпистемологии и этот сюжет также связан с Декартом, но Декарт здесь не в помощниках, а противниках: речь о критике Владимиром Соловьевым декартовского довода, заключающего от мысли к мыслящей субстанции. Логинов находит эту критику неубедительной и приходит к выводу, что переход Декарта вполне законен, разве что из него не следует, что мыслящая субстанция непременно будет духовной: если есть мысль, то что-то мыслит, но вот что – открытый вопрос.

Матвей Сысоев рассматривает панпсихизм основоположника русского неолейбницианства Алексея Козлова (1831–1901) и сравнивает его с панпсихизмом в современной философии сознания. Вывод, кажется, скорее такой, что общего больше, чем можно было бы ожидать. Но, учитывая, что панпсихизм Козлова – это, вслед за Лейбницем, почти имматериализм, а среди современных панпсихистов имматериалистов, кажется (?) нет, у придирчивого читателя (нас) могут закрасться некоторые сомнения в том, что эти позиции так уж близки. (Легкая интеграция: одной из первых статей о Козлове в постсоветской России была работа Теодора Ильича Ойзермана в ИФЕ, о котором в статье также упоминается.)

Наконец, Михаил Шпаковский дает довольно обстоятельный очерк эпистемологии и метафизики архиепископа Никанора (Бровковича) (1826–1890), в лице которого удивленного читателя (опять нас) встречает человек, очень далекий от предполагаемого образа православного философа XIX века: горячо симпатизирующий современному позитивизму в философии и успехам естественной науки антикантианец («кошмар трансцендентальной немецкой философии»; Кант, впрочем, виноват не в том, о чем можно было бы подумать, а как раз в том, что сбил с пути науку). Впрочем, от симпатий к позитивизму и любопытного исследования познавательных способностей человека (для всякого материала есть свое чувство: включая, например, чувства воли и ума) Никанор выходит к довольно увесистой метафизике эйдосов, являющихся у него базовыми атомами мироздания (это не монады, хотя влияние Лейбница на Никанора, по словам автора статьи, сильно недооценено). В реконструированной Шпаковским весьма подробной, хотя и, насколько можно судить, довольно запутанной системе Никанора находится место эссенциализму, метафизикам причинности и фундирования (grounding), модальной метафизике (нецессетизм!) и многому другому, чего так сразу и не ожидаешь. Еще занятнее, что с некоторыми оговорками и скидкой на способ выражения, метафизика и эпистемология Никанора, как показывает Шпаковский, вполне вписываются в пространство дебатов современных христианских аристотеликов.

02.05.202512:31

В последнем номере «Философского журнала» вышла статья Ивана Суркова и Алексея Савинова о метафизике реляционности у Максима Исповедника. Статья является продолжением другой их недавней работы в «Вопросах философии», в которой эта проблема поставлена в более общем и виде — с бо́льшим отрывом от исторического материала и довольно щедрым уровнем обобщения. В ВФ основная мысль была такая: в античности метафизика была построена вокруг категории субстанции, но к нашему времени постепенно становится центральной категория отношения — и современная антропология (и в частности, христианская антропология) должна быть построена вокруг нее. В нынешней же статье предмет анализа ограничен конкретно метафизикой Максима Исповедника (и в качестве небольшого предисловия — отцов-каппадокийцев). В метафизике Максима категория отношения (πρός τι, σχέσις) действительно, кажется, играет весьма значительную роль — прежде всего в силу того, что он пытается осмыслить мир и все его части как по самой своей сути постоянно находящийся в разного рода отношениях с Богом. Относительность оказывается синонимичной с тварностью, а ряд других аристотелевских категорий (время, место) сводятся к отношению. Впрочем, высшее сущее, Бог, по-прежнему описывается Максимом эссенциалистски: как нечто безотносительное (ἄσχετος) и неприобщимое (ἀμέθεκτος).

15.04.202509:32

Завтра пройдет конференция «Аристотель и аристотелевская традиция в истории философии» с выступлениями ведущих историков античной философии (ИФ РАН, МГУ).

Начало конференции 16 апреля в 15.00, аудитория А-518.

🏛️ Программа:

В.В. Петров. Аристотель и Александр Афродисийский о росте и растущем.

С.В. Месяц. Аристотель о причинах сна.

М.А. Солопова. Аристотель и orthos logos.

А.Т. Юнусов. "Виды" геометрических фигур в Met. Δ 1016b1: от Аристотеля к Платону через Евклида.

Д.В. Бугай. Хайдеггер и Аристотель. Некоторые замечания о хайдеггеровских “Основных понятиях аристотелевской философии” (лекционный курс летнего семестра 1924).

📍Приглашаются все студенты, аспиранты, преподаватели!

Начало конференции 16 апреля в 15.00, аудитория А-518.

🏛️ Программа:

В.В. Петров. Аристотель и Александр Афродисийский о росте и растущем.

С.В. Месяц. Аристотель о причинах сна.

М.А. Солопова. Аристотель и orthos logos.

А.Т. Юнусов. "Виды" геометрических фигур в Met. Δ 1016b1: от Аристотеля к Платону через Евклида.

Д.В. Бугай. Хайдеггер и Аристотель. Некоторые замечания о хайдеггеровских “Основных понятиях аристотелевской философии” (лекционный курс летнего семестра 1924).

📍Приглашаются все студенты, аспиранты, преподаватели!

25.04.202513:21

Следуя ритму постов лекция/подкаст — статья — анонс конференции, мы, сделав круг, возвращаемся к первому пункту. Недавно у коллег из Insolarance cult выложили подкаст с Василом и нашим сотрудником Артемом Юнусовым о неоаристотелизме XX–XXI веков, точнее даже два подкаста: раз, два. (Записывалось это все разом, просто для одного выпуска оказалось слишком многословно, так что было разрезано примерно надвое.) Васил рассказывает о современном неоаристотелизме, а Юнусов в основном придирается к излагаемым Василом позициям неоаристотеликов и иногда сравнивает новый аристотелизм со старым. Возрождение аристотелизма в XX веке, теория каузальных силы, гилеморфизм, эссенциализм и в целом аристотелианская метафизика разлива последнего столетия — вот краткая сводка тем разговора.

18.04.202516:02

18.04.202516:00

И вновь немного публикаций наших сотрудников. В увидевшем наконец свет 4-м томе за прошлый год "Отечественной философии" вышла статья Алексея Павлова "Лев Толстой и аналитическая философия". За традиционным для отечественного журнального дела последних лет недостатком места статья, как замечает и сам автор, служит скорее введением в вопрос, чем его полноценным раскрытием, но раньше-то не было и такого введения, а теперь вот есть.

Павлов рассматривает два основных сюжета: влияние Толстого на Витгенштейна (огромное) и Исайю Берлина (ощутимое) и этико-религиозная философия Толстого в контексте современной аналитической теологии (здесь обнаруживаются некоторые параллели с, например, Плантингой, но много, конечно, и расхождений). Где-то между ними находится также место для сведений об отношении самого Толстого к дальним предкам классической аналитической философии — британским позитивистам (весьма враждебное).

В целом отношения Толстого с в широком смысле аналитической традицией уместнее всего, видимо, будет характеризовать как амбивалентные. С одной стороны, когда он критикует догматическое богословие, его претензии к нему (неясность, произвольное течение мысли, использование искусственных способов выражения, призванных не помочь читателю, а только его запутать) очень напоминают характерную критику условными аналитиками условных континенталов. С другой стороны, его собственная критика Милля («поймает мысль и начинает разводить её, на ста страницах разводит то, что можно сказать на двух») — это, конечно, характерный выпад против той тщательности, подробности и интеллектуальной аккуратности, которая в аналитической традиции считается одной из кардинальных добродетелей. Как это объяснить и на что это списать (вариант: невыработанная привычка к академической усидчивости; другой вариант: Милль и правда именно так плох, как утверждает Толстой; третий и четвертый читатель можно придумать сам) — дело либо вкуса, либо дальнейшего исследования.

Павлов рассматривает два основных сюжета: влияние Толстого на Витгенштейна (огромное) и Исайю Берлина (ощутимое) и этико-религиозная философия Толстого в контексте современной аналитической теологии (здесь обнаруживаются некоторые параллели с, например, Плантингой, но много, конечно, и расхождений). Где-то между ними находится также место для сведений об отношении самого Толстого к дальним предкам классической аналитической философии — британским позитивистам (весьма враждебное).

В целом отношения Толстого с в широком смысле аналитической традицией уместнее всего, видимо, будет характеризовать как амбивалентные. С одной стороны, когда он критикует догматическое богословие, его претензии к нему (неясность, произвольное течение мысли, использование искусственных способов выражения, призванных не помочь читателю, а только его запутать) очень напоминают характерную критику условными аналитиками условных континенталов. С другой стороны, его собственная критика Милля («поймает мысль и начинает разводить её, на ста страницах разводит то, что можно сказать на двух») — это, конечно, характерный выпад против той тщательности, подробности и интеллектуальной аккуратности, которая в аналитической традиции считается одной из кардинальных добродетелей. Как это объяснить и на что это списать (вариант: невыработанная привычка к академической усидчивости; другой вариант: Милль и правда именно так плох, как утверждает Толстой; третий и четвертый читатель можно придумать сам) — дело либо вкуса, либо дальнейшего исследования.

23.04.202509:34

Конференция «Скептицизм, здравый смысл и рациональность: 315 лет Томасу Риду»

26 апреля в корпусе НИУ ВШЭ на Старой Басманной (ауд. А-307) пройдет научная конференция «Скептицизм, здравый смысл и рациональность: 315 лет Томасу Риду».

Программа конференции

12.00—12.45. Васильев, В.В. (МГУ): Томас Рид как критик Дэвида Юма

12:45—13.30. Беседин, А.П. (МГУ): К истории бравого офицера Томаса Рида: Кларк, Коллинз и Беркли

13.30—14.15. Евстигнеев, М.Д. (НИУ ВШЭ): Воспринимать” и “иметь идеи”: Антуан Арно и Томас Рид

14.15—15.50. Савелов, А.Д. (МГУ): Джон Стюарт Милль vs Томас Рид

15.50—16.35. Макеева, Л.Б. (НИУ ВШЭ): Томас Рид и Хилари Патнэм о преодолении догматизма и скептицизма ("третий путь")

16.35—17.10. Коченков, А.А. (РГГУ): Прямой реализм Томаса Рида и вопрос о цветах

Модераторы:

Евстигнеев, М.Д., Савелов, А.Д.

Регистрация по ссылке.

26 апреля в корпусе НИУ ВШЭ на Старой Басманной (ауд. А-307) пройдет научная конференция «Скептицизм, здравый смысл и рациональность: 315 лет Томасу Риду».

Программа конференции

12.00—12.45. Васильев, В.В. (МГУ): Томас Рид как критик Дэвида Юма

12:45—13.30. Беседин, А.П. (МГУ): К истории бравого офицера Томаса Рида: Кларк, Коллинз и Беркли

13.30—14.15. Евстигнеев, М.Д. (НИУ ВШЭ): Воспринимать” и “иметь идеи”: Антуан Арно и Томас Рид

14.15—15.50. Савелов, А.Д. (МГУ): Джон Стюарт Милль vs Томас Рид

15.50—16.35. Макеева, Л.Б. (НИУ ВШЭ): Томас Рид и Хилари Патнэм о преодолении догматизма и скептицизма ("третий путь")

16.35—17.10. Коченков, А.А. (РГГУ): Прямой реализм Томаса Рида и вопрос о цветах

Модераторы:

Евстигнеев, М.Д., Савелов, А.Д.

Регистрация по ссылке.

23.04.202509:34

А вот весьма интересная конференция в Вышке в эту субботу, всем историкам философии Нового времени (кхе-кхе) на заметку

15.04.202509:32

Припозднившийся анонс, но уж в тот срок, как смогли: завтра сразу три наших сотрудника будут выступать на камерной конференции по Аристотелю в МГУ

登录以解锁更多功能。