Соцгород как повседневность

Последние 10-15 исследования соцгородов и раннесоветского архитектурного авангарда переживают своеобразный поворот к повседневности. Наиболее точно такой тренд был определен на конференции Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности, которая прошла в Екатеринбурге в 2015 году.

Но, несмотря на многочисленные попытки подойти к этой теме, нельзя сказать, что историография комплексно раскрыла феномен повседневности в соцгородах. Однако, похоже детальную историю повседневности одного соцгорода мы прекрасно знаем. Конечно, это Магнитогорск. Благодаря многим местным исследователям, обычная социальная жизнь первого соцгорода реконструирована достаточно тщательно. Отдельно следует сказать о работах Надежды Макаровой, у которой в 2021 году вышла фундаментальная монография Магнитогорск как социокультурный проект советской власти в 1930–1950-е гг.

Эта книга дает новое понимание того, как развивались соцгорода. На первом этапе 1930–1933 гг. Магнитогорск переживал тяжелейшие трудности пионерного строительства города и комбината. Но к середине 1930-х гг. был преодолен демографический кризис, связанный с текучестью кадров, и последовал устойчивый естественный прирост населения. К этому времени также были решены основные инфраструктурные проблемы – налажены транспортная сеть, водопровод, канализация, мощение, озеленение, освещение.

Что касается жилищного вопроса, то он не был решен на протяжении всех 1930-х гг.: магнитогорцы были вынуждены прибегать к самострою, но с 1934 г. власти дали разрешение на индивидуально строительство. Другой трудной сферой оставалось снабжение, и город постоянно находился в состоянии латентного голода. Медицинская система испытывала сложности в первую очередь бытового характера – от отсутствия помещений до эпидемиологических заболеваний, но к началу 1940-х гг. они были преодолены. Для системы образования также были характерны материально-бытовые и кадровые проблемы.

Исследование Макаровой подробно описывает реальные практики формирования «нового человека» в соцгороде. Но в силу условий строящегося города начала 1930-х гг., сложно говорить о Магнитогорске как социалистическом образце. Это был город с повышенной преступностью, где борьба за существование проходила на работе и дома, на отдыхе и учебе, в больнице и партсобрании. Массовое движение населения, в том числе потоков рабочих, способствовали росту криминальных банд, а слабоукомплектованная милиция не справлялась с задачами.

Основными стратегиями адаптации к тяжелой городской жизни были обыденные и индивидуальные способы – режим экономии, обмен и торговля личным имуществом и вещами, махинации с карточками, мелкое бытовое воровство, огородничество, рыбная ловля, мешочничество в близлежащих деревнях, возведение стаек для коз и кур, занятия кролиководства и животноводства вообще. Кто-то выбирал стратегию карьеры и становился ударником. Забастовок в городе никогда не было, но недовольство жизнью среди горожан возникало, особенно по вопросам снабжения, жилищных условий и тяжелого физического труда.

Макарова внимательно раскрывает эмоциональный режим в Магнитогорске, который характеризовался амбивалентностью чувств. С одной стороны, в условиях идеологических кампаний многие обычные горожане стали воспринимать «государственное» как личное, например, повторяя нарративы о соцсоревновании, ударном труде, энтузиазме и строительстве коммунизма, а с другой находили «эмоциональные убежища» в религиозных практиках, дневниках, творчестве, стихийных действиях, таких как пьяные драки и бои «стенка на стенку».

В целом, работа Макаровой по-новому выстраивает оптику в объяснении социальных практик и повседневности в соцгороде, акцентируя внимание не столько на несбывшейся и разочаровавшей утопии, сколько на реальных и обычных жизненных стратегиях, в которых имелось место рутине и творчеству, трагедиям и успехам.

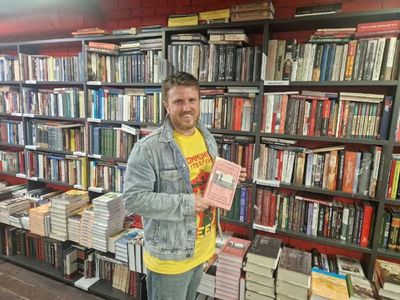

И, кстати, советуем центральным издательствам обратить внимание на возможность переиздания книги! Она явно заслуживает читателя по всей стране, а региональные издатели, к сожалению, пока дать такого не могут :)