Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

AnthropoLOGS

教育

Взгляд антропологов. Общество, культура, гуманитарные и социальные науки: антропология-этнология-этнография и вот это вот всё.

Чат - https://t.me/AnthropoChats

Обратная связь - @AnthropoQuestionBot

С антропологическим приветом.

Чат - https://t.me/AnthropoChats

Обратная связь - @AnthropoQuestionBot

С антропологическим приветом.

关联群组

AnthropoLOGS Chat

176

记录

17.05.202523:59

7.2K订阅者27.05.202423:59

200引用指数07.12.202423:59

7.3K每帖平均覆盖率07.02.202508:34

3K广告帖子的平均覆盖率05.04.202517:33

18.50%ER07.12.202423:59

112.91%ERR

12.05.202521:21

Археологи: идут в паб после работы

Антропологи: идут в паб и называют это работой

😄

Это очень жизненно, ребята 😄

#шуточки@freewomenoftheeast

Антропологи: идут в паб и называют это работой

😄

Это очень жизненно, ребята 😄

#шуточки@freewomenoftheeast

转发自: низгораев

низгораев

16.05.202506:09

Сегодня день памяти Бронислава Малиновского (07.04.1884–16.05.1942). Не знаю как вам, но мне он напоминает нашего Чехова. Человек из другой культуры, профессиональной среды, поколения – из всего другого, он удивительным образом схож с нашим Антоном Павловичем.

Оба болели туберкулезом, рано умерли (хотя Малиновский от сердца), оба пришли в гуманитарное знание из естественно-научного (Чехов из медицины, Малиновский из физики и математики), оба не исключали себя из своих работ, по сути придерживались автоэтнографической традиции, и одновременно избегали публичного разговора о себе, осознавая важность личного высказывания, всячески маскировали его под голоса других.

Схематическое, объективированное представление жизни связывалось тогда с наукой, потому и Чехов воспринимался всего лишь беллетристом, а на деле был антропологом уровня Малиновского. Потому вспоминаю и поминаю Бронислава Малиновского, но пью сегодня за обоих антропологов.

Оба болели туберкулезом, рано умерли (хотя Малиновский от сердца), оба пришли в гуманитарное знание из естественно-научного (Чехов из медицины, Малиновский из физики и математики), оба не исключали себя из своих работ, по сути придерживались автоэтнографической традиции, и одновременно избегали публичного разговора о себе, осознавая важность личного высказывания, всячески маскировали его под голоса других.

Схематическое, объективированное представление жизни связывалось тогда с наукой, потому и Чехов воспринимался всего лишь беллетристом, а на деле был антропологом уровня Малиновского. Потому вспоминаю и поминаю Бронислава Малиновского, но пью сегодня за обоих антропологов.

10.05.202520:27

Нет, ну надо же ещё посмотреть как на этот вопрос смотрели формалисты в 1920-х...

05.05.202519:35

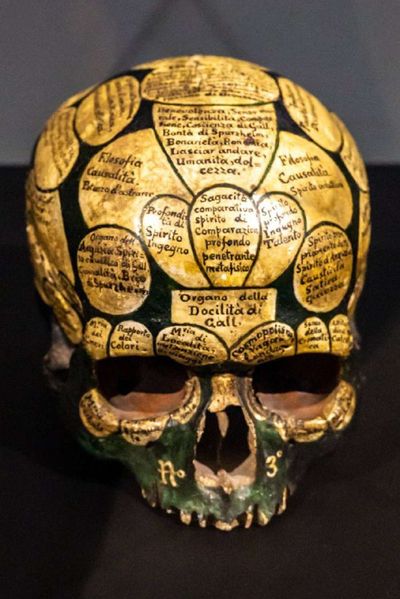

Череп Франца Йозефа Галля, основателя френологии, когда-то популярного, но ошибочного учения о зависимости психики человека от формы его черепа. На черепе подписаны зоны, которые отвечают за разные психические черты, подписи характеризуют Галля с хорошей стороны.

Пожалуй, единственный случай, когда учёный костьми лёг в основание новой науки.

(Подробнее эта история описана в канале Иконографический беспредел)

Пожалуй, единственный случай, когда учёный костьми лёг в основание новой науки.

(Подробнее эта история описана в канале Иконографический беспредел)

12.05.202508:40

Всё так, кроме того, что пираты тоже радуются костям, ведь они указывают на вещи, которые можно откопать... 🏴☠

14.05.202519:04

Дочитал Ханса Хуммера Политика и власть в Европе раннего средневековья. Эльзас и Франкское королевство. 600-1000 годы. Рассчитывал на книгу как на расслабляющее чтение по максимально отвлеченной теме, но признаюсь, что она оказалось весьма интересной, несмотря на обилие довольно частных региональных и медиевистских вопросов. Прежде всего оно описывает эльзасские монастыри, как они получали и сохраняли землю, зачем феодалы по доброй воле её монастырям жертвовали, и как все эти отношения менялись на протяжении четырёх веков. Напишу просто факты, которые мне, человеку со стороны, показались интересными:

1. Вообще при поздних Меровингах и Каролингах землевладельцы дарили своё имущество в монастыри прежде всего потому, что это была символическая процедура, вслед за которой фактически ничего для бывшего владельца не менялось: он получал имущество обратно "в пользование" и мог передавать его по наследству. Но! Так как юридическим владельцем становился монастырь, имущество было защищено от королевских перераспределений и сторонних захватов при смене власти, так что сделка была обоюдовыгодной. Монастырь прирастал имуществом, хоть и фактически доступ к нему получал не скоро, а феодальные семьи защищали свои региональные мини-империи и создавали условия для "устойчивого развития".

2. Эта идея, как и всякая другая, развивалась диалектически, и в конце концов светские покровители монастырей стали воспринимать их земли как свои. Если в начале периода знатные семьи контролировали монастырь через родственников, которые на самом деле постригались в монахи и становились настоятелями и настоятельницами, то позже перестали стесняться и наступила эпоха "светских настоятелей". В 9 веке я бы подумал, что это означает конец монастырей как института, но церковь смогла защитить своё право на них, и светские покровители были вынуждены покинуть монастыри и искать центры семейной идентичности в других местах.

3. По поводу настоятельниц, вообще удивительно, как часто среди активных акторов раннего средневековья встречаются женщины. Иногда они оказываются главами больших семей, лавируют, чтобы сохранить и приумножить земельную собственность, основывают семейные монастыри и т.п.

4. В эти так называемые "тёмные века" европейское общество весьма развито, особенно по части правовой системы. Собственно вся эта сложная схема по "дарению" собственности была вполне разработанным регламентом, который соблюдался столетиями, а его плоды - земельные документы, сохранились в монастырских картуляриях до наших дней.

5. Наконец, очень интересна часть, касающаяся культуры, языка и идентичности - Европа Меровингов и Каролингов была супер мультикультурной, и не зря Евросоюз часто включает этот образ в свою историческую генеалогию. "Национальные" вопросы находились на третьих-четвёртых ролях для политики того времени: границы легко пересекали языковые ареалы, идентичности знати были связаны с династиями и регионами землевладения, а церковных деятелей - с учениях и идеалами; местные языки были лишь одной, далеко не главной стороной культурной и религиозной жизни.

А общем, я думал книга будет про другую планету, но многое там оказалось интересным и с точки зрения современности и недавней истории. Хуммер молодец!

#книги@AnthropoLOGs

1. Вообще при поздних Меровингах и Каролингах землевладельцы дарили своё имущество в монастыри прежде всего потому, что это была символическая процедура, вслед за которой фактически ничего для бывшего владельца не менялось: он получал имущество обратно "в пользование" и мог передавать его по наследству. Но! Так как юридическим владельцем становился монастырь, имущество было защищено от королевских перераспределений и сторонних захватов при смене власти, так что сделка была обоюдовыгодной. Монастырь прирастал имуществом, хоть и фактически доступ к нему получал не скоро, а феодальные семьи защищали свои региональные мини-империи и создавали условия для "устойчивого развития".

2. Эта идея, как и всякая другая, развивалась диалектически, и в конце концов светские покровители монастырей стали воспринимать их земли как свои. Если в начале периода знатные семьи контролировали монастырь через родственников, которые на самом деле постригались в монахи и становились настоятелями и настоятельницами, то позже перестали стесняться и наступила эпоха "светских настоятелей". В 9 веке я бы подумал, что это означает конец монастырей как института, но церковь смогла защитить своё право на них, и светские покровители были вынуждены покинуть монастыри и искать центры семейной идентичности в других местах.

3. По поводу настоятельниц, вообще удивительно, как часто среди активных акторов раннего средневековья встречаются женщины. Иногда они оказываются главами больших семей, лавируют, чтобы сохранить и приумножить земельную собственность, основывают семейные монастыри и т.п.

4. В эти так называемые "тёмные века" европейское общество весьма развито, особенно по части правовой системы. Собственно вся эта сложная схема по "дарению" собственности была вполне разработанным регламентом, который соблюдался столетиями, а его плоды - земельные документы, сохранились в монастырских картуляриях до наших дней.

5. Наконец, очень интересна часть, касающаяся культуры, языка и идентичности - Европа Меровингов и Каролингов была супер мультикультурной, и не зря Евросоюз часто включает этот образ в свою историческую генеалогию. "Национальные" вопросы находились на третьих-четвёртых ролях для политики того времени: границы легко пересекали языковые ареалы, идентичности знати были связаны с династиями и регионами землевладения, а церковных деятелей - с учениях и идеалами; местные языки были лишь одной, далеко не главной стороной культурной и религиозной жизни.

А общем, я думал книга будет про другую планету, но многое там оказалось интересным и с точки зрения современности и недавней истории. Хуммер молодец!

#книги@AnthropoLOGs

18.04.202515:41

Прочитал в воспоминаниях известного ленинградского этнографа-сибиреведа Андрея Попова (1902-1960) про Институт этнографии в период Блокады (тогда он располагался в Ленинграде, в Кунсткамере), что-то есть в этом и от современных историй про региональные разнорядки на добровольцев:

Дирекция больше всего стремилась произвести хорошее впечатление на руководящих работников разных вышестоящих инстанций. Чего только стоила игра в так называемый «патриотизм». Были выделены два «вербовщика» из числа сотрудников Института, которые буквально по пятам ходили за нашими мужчинами, всеми без исключения, уговаривая их идти в добровольцы. Их прельщали званием, пайком, обещанием устроить в военизированную охрану Музея и т.д. Зная, от кого исходят такие медоточивые речи, многие воспринимали их с недоверием. Это была не трусость. Уж не говоря о том, что мы не подходили по возрасту или по каким-то другим причинам, из-за чего нас не призвал военкомат, мы осознавали, что здесь мы нужнее, без нас музейные ценности мирового значения сберечь будет трудно.

Все, не записавшиеся в добровольцы, вынуждены были предстать перед директором. Разговор сопровождался криком и топаньем ногами: «Я хочу, чтобы вы записались в добровольцы, вы — дезертиры...».

«Вербовщикам» удалось записать троих сотрудников: один был сердечник, другой имел многолетнюю язву желудка, третий — хромой. Конечно, в военкомате их сразу же забраковали, и они вернулись. Зато наши руководители, вволю наигравшись в «патриотизм», добились того, что в «верхах» стали числиться хорошими организаторами в военное время.

(О действительных героях и мнимых // Из истории Кунсткамеры. 1941-1945. МАЭ РАН, 2003)

Дирекция больше всего стремилась произвести хорошее впечатление на руководящих работников разных вышестоящих инстанций. Чего только стоила игра в так называемый «патриотизм». Были выделены два «вербовщика» из числа сотрудников Института, которые буквально по пятам ходили за нашими мужчинами, всеми без исключения, уговаривая их идти в добровольцы. Их прельщали званием, пайком, обещанием устроить в военизированную охрану Музея и т.д. Зная, от кого исходят такие медоточивые речи, многие воспринимали их с недоверием. Это была не трусость. Уж не говоря о том, что мы не подходили по возрасту или по каким-то другим причинам, из-за чего нас не призвал военкомат, мы осознавали, что здесь мы нужнее, без нас музейные ценности мирового значения сберечь будет трудно.

Все, не записавшиеся в добровольцы, вынуждены были предстать перед директором. Разговор сопровождался криком и топаньем ногами: «Я хочу, чтобы вы записались в добровольцы, вы — дезертиры...».

«Вербовщикам» удалось записать троих сотрудников: один был сердечник, другой имел многолетнюю язву желудка, третий — хромой. Конечно, в военкомате их сразу же забраковали, и они вернулись. Зато наши руководители, вволю наигравшись в «патриотизм», добились того, что в «верхах» стали числиться хорошими организаторами в военное время.

(О действительных героях и мнимых // Из истории Кунсткамеры. 1941-1945. МАЭ РАН, 2003)

17.05.202517:31

Телеграммные встречи на конференции Майский СБОР: с автором канала Струя добра Ильёй Абрамовым. Когда-то в 2015 году мы познакомились на Конгрессе антропологов и этнологов в Екатеринбурге как раз на почве интереса к лесным избушкам, и вот теперь фоткаемся на выставке экспедиционных фотографий Лидии Рахмановой (канал Сибирские рефлексивные тетради) под названием "Избушечная эстетика" 😁 🛖🛖⛺️

Слегка офигевшие, но надо понимать, что это третий день конференции)

Слегка офигевшие, но надо понимать, что это третий день конференции)

08.05.202509:53

Немного этнографической кулинарии. После новгородских серых щей решил обратиться к потенциалу молодой крапивы. К сожалению, о щах из крапивы от бабушки только слышал, поэтому рецепт из интернета

По вкусу и особенно консистенции напомнило водоросли в японских супах)

По вкусу и особенно консистенции напомнило водоросли в японских супах)

06.05.202508:51

📺 Запись нашего апрельского СПИНа, где с докладом «Канон наследия и национальные окраины: от советских списков памятников истории и культуры к объектам культурного наследия России» выступила Екатерина Мельникова, к.и.н., доцент ф-та истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

10.05.202506:51

Кино о войне

Раньше, когда телевизор был основным источником визуального контента, именно он устанавливал канон культурного праздничного потребления. Именно ТВ сделало частью новогодних ритуалов просмотр Иронии судьбы, Чародеев или Карнавальной ночи, а для 9го мая - В бой идут одни старики, Офицеры, Летят журавли или эпические полотна Озерова. Идёт фоном при нарезании салатов, а также во время застолья, создают атмосферу.

Перечисленные фильмы "про войну" - хорошие, но как любой канон ставят вопрос: какой образ они создают военным событиям, что выводят на первый план, а что оставляют за кадром? Чаще всего это героическо-романтические произведения, чаще изображавшие скорее идеальные образы подвигов и утрат, чем обсуждавшие реальный травматический опыт целого советского поколения. Как говорил в каком-то докладе Илья Калинин, травматического напряжения накопилось так много, что оно выплеснулось к Перестройке в такие жёсткие фильмы как "Иди и смотри" Элема Климова и серию других, которые, пожалуй, в праздничный канон так и не вошли.

Не знаю, что нынче показывает телевизор в День Победы, думаю, что помимо "канона" какие-то современные фильмы о войне, о которых вообще не хочется говорить, но которых, судя по всему, снимается великое множество. К счастью, интернет освобождает, и позволяет нам самим формировать визуальный ряд праздничных ритуалов. И здесь я сам остановился бы прежде всего на военных фильмах Алексея Германа, "Проверка на дорогах" и "20 дней без войны". Пересматривал их совсем недавно, и долго находился под впечатлением совершенно необычных для "героико-романтического" стандарта образов: партизанского командира Локоткова (гениальный Ролан Быков), коллаборанта Лазарева, военного корреспондента Лопатина (необычный для военных фильмов и тоже гениальный Юрий Никулин). В первом фильме обсуждается и осуждается презумпция виновности попавших в плен советских граждан, за что фильм лег на полку на 15 лет, во втором - взгляд на войну из глубокого тыла. Герои не плоски и не делятся лишь на хороших и плохих, сомневаются, размышляют, что, конечно, плохо вписывалось в гораздо более однозначный советский военный миф. Но когда появляется глубина, появляется и жизнь, ощущение присутствия и причастности, что важнее и интереснее созерцания культурно-патриотических шаблонов о врагах и героях.

Если будете думать, что посмотреть на этих выходных "тематического" - посмотрите фильмы Алексея Германа, если, конечно, не посмотрели их 9-го.

Раньше, когда телевизор был основным источником визуального контента, именно он устанавливал канон культурного праздничного потребления. Именно ТВ сделало частью новогодних ритуалов просмотр Иронии судьбы, Чародеев или Карнавальной ночи, а для 9го мая - В бой идут одни старики, Офицеры, Летят журавли или эпические полотна Озерова. Идёт фоном при нарезании салатов, а также во время застолья, создают атмосферу.

Перечисленные фильмы "про войну" - хорошие, но как любой канон ставят вопрос: какой образ они создают военным событиям, что выводят на первый план, а что оставляют за кадром? Чаще всего это героическо-романтические произведения, чаще изображавшие скорее идеальные образы подвигов и утрат, чем обсуждавшие реальный травматический опыт целого советского поколения. Как говорил в каком-то докладе Илья Калинин, травматического напряжения накопилось так много, что оно выплеснулось к Перестройке в такие жёсткие фильмы как "Иди и смотри" Элема Климова и серию других, которые, пожалуй, в праздничный канон так и не вошли.

Не знаю, что нынче показывает телевизор в День Победы, думаю, что помимо "канона" какие-то современные фильмы о войне, о которых вообще не хочется говорить, но которых, судя по всему, снимается великое множество. К счастью, интернет освобождает, и позволяет нам самим формировать визуальный ряд праздничных ритуалов. И здесь я сам остановился бы прежде всего на военных фильмах Алексея Германа, "Проверка на дорогах" и "20 дней без войны". Пересматривал их совсем недавно, и долго находился под впечатлением совершенно необычных для "героико-романтического" стандарта образов: партизанского командира Локоткова (гениальный Ролан Быков), коллаборанта Лазарева, военного корреспондента Лопатина (необычный для военных фильмов и тоже гениальный Юрий Никулин). В первом фильме обсуждается и осуждается презумпция виновности попавших в плен советских граждан, за что фильм лег на полку на 15 лет, во втором - взгляд на войну из глубокого тыла. Герои не плоски и не делятся лишь на хороших и плохих, сомневаются, размышляют, что, конечно, плохо вписывалось в гораздо более однозначный советский военный миф. Но когда появляется глубина, появляется и жизнь, ощущение присутствия и причастности, что важнее и интереснее созерцания культурно-патриотических шаблонов о врагах и героях.

Если будете думать, что посмотреть на этих выходных "тематического" - посмотрите фильмы Алексея Германа, если, конечно, не посмотрели их 9-го.

24.04.202513:20

Комиксы каменного века

Среди петроглифов Канозера выделяется особенно динамичная композиция – сцена охоты на медведя. Это целый рассказ, выбитый в камне тысячи лет назад.

Акт 1. Завязка

Медведь спокойно шёл по снегу – ровная цепочка следов выдаёт его безмятежность. Внезапно охотник на лыжах замечает зверя и устремляется в погоню.

Акт 2. Конфликт

Медведь, почуяв преследование, ускоряется, прыгая вниз по склону (это хорошо видно по следам). Охотник решает перехватить его.

Акт 3. Кульминация

Охотник сбрасывает лыжи и вонзает копьё в шею зверя. Но копьё ломается – история обрывается на самом интересном месте.

❓ Что было дальше и кто победил?

Судя по тому, что сцена сохранилась, охотник, вероятно, остался в живых. Ведь кому-то нужно было рассказать эту историю перед тем, как её выбили на камне – возможно, это сделал сам главный герой. Тысячелетиями камень хранил этот сюжет, пока археологи не "прочитали" его вновь

Среди петроглифов Канозера выделяется особенно динамичная композиция – сцена охоты на медведя. Это целый рассказ, выбитый в камне тысячи лет назад.

Акт 1. Завязка

Медведь спокойно шёл по снегу – ровная цепочка следов выдаёт его безмятежность. Внезапно охотник на лыжах замечает зверя и устремляется в погоню.

Акт 2. Конфликт

Медведь, почуяв преследование, ускоряется, прыгая вниз по склону (это хорошо видно по следам). Охотник решает перехватить его.

Акт 3. Кульминация

Охотник сбрасывает лыжи и вонзает копьё в шею зверя. Но копьё ломается – история обрывается на самом интересном месте.

❓ Что было дальше и кто победил?

Судя по тому, что сцена сохранилась, охотник, вероятно, остался в живых. Ведь кому-то нужно было рассказать эту историю перед тем, как её выбили на камне – возможно, это сделал сам главный герой. Тысячелетиями камень хранил этот сюжет, пока археологи не "прочитали" его вновь

05.05.202513:36

Побуду сегодня урбанистом. Много раз был в Великом Новгороде, но естественно чаще всего в Кремле и на улицах с исторической застройкой, а тут познакомился с районами панелек и недавних новостроек. В глаза бросилась непривычная пустота городского пространства по сравнению со сверхуплотненными кварталами миллионников. В советской части между домами остаются огромные малопроходимые пустыри, или слегка благоустроенные площадки, эти расстояния кажутся огромными, без привычного уплотнения в виде втиснутых в любое свободное место жилых точек, магазинов и бизнес-центров. С новостройками всё ещё интереснее, огромные площади в десяти минутах от Кремля оставались незастроенными до недавнего времени, и застраиваются только теперь, но из-за высотного регламента - четырехэтажками! Не знаю, может есть районы и с классическими человейниками выглядит всё это очень необычно на взгляд питерца, кажется, так и должны развиваться города, если их не превращают черные дыры сверхплотного скопления бюджетов и ресурсов, и они сами не попадают в мертвую зону вокруг таких мегаполисов.

22.04.202506:50

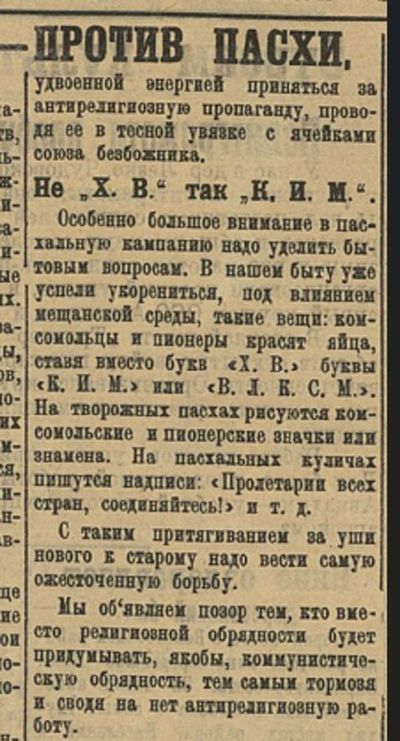

Думаете, апгрейд пасхальной снеди произошел в 2025? Да что там эта начинка из дубайского шоколада! Вот, например, 97 лет назад в новгородской прессе осуждению подверглись крашеные яйца с надписью В.Л.К.С.М, творожные пасхи с пионерскими значками и куличи с призывом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!»

Газета «Звезда» за 10 апреля 1928 г.

Христос воскрес!

Газета «Звезда» за 10 апреля 1928 г.

Христос воскрес!

24.04.202507:01

Занятное принесли научные новости: генетический анализ показал, что жители средиземноморских финикийских колоний, в том числе будущего Карфагена, не были родом из Леванта (собственно, Финикии). При том, что и язык, и религия, и культура там были вполне финикийские. Учёные теперь придумывают разные хитроумные схемы, как такое вообще возможно, ну а широкой публике это очередное важное напоминание, что гены сами по себе ничего этнического сообщить не могут, и при исторических реконструкциях учитывать генетические данные имеет смысл только в комплексе со всеми остальными источниками.

Моя версия про финикийцев, что это была такая очень успешная корпоративная модель торговых сетей, включающая особый городской образ жизни и политическую систему, настолько успешная, что корпоративную культуру "филиалы" перенимали быстро и сами, без необходимости организовывать форпосты из жителей метрополий. Запомните этот пост )

Моя версия про финикийцев, что это была такая очень успешная корпоративная модель торговых сетей, включающая особый городской образ жизни и политическую систему, настолько успешная, что корпоративную культуру "филиалы" перенимали быстро и сами, без необходимости организовывать форпосты из жителей метрополий. Запомните этот пост )

登录以解锁更多功能。