Музей архитектуры

Музей архитектуры имени А.В. Щусева

Москва. Воздвиженка, 5/25

http://www.muar.ru

+7 495 697 13 06

👩🏼🏫 #ЛекторийМУАР

🏛 #КоллекцияМУАР

👩🏼🎨 #МУАРстерские @muarstudios

📚 @schusevshop

https://gosuslugi.ru/snet/67d02db1d0f339346a78e373

Москва. Воздвиженка, 5/25

http://www.muar.ru

+7 495 697 13 06

👩🏼🏫 #ЛекторийМУАР

🏛 #КоллекцияМУАР

👩🏼🎨 #МУАРстерские @muarstudios

📚 @schusevshop

https://gosuslugi.ru/snet/67d02db1d0f339346a78e373

关联群组

"Музей архитектуры" 群组最新帖子

16.05.202515:31

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

📆 17 мая, суббота

К акции Ночь музеев мы подготовили специальный аудиогид по двум нашим выставкам — «1775 год. Триумф Екатерины» и «Образы Дома Мельникова» 🤩

Вас ждут рассказы о событиях, которым посвящены экспозиции, от лица их главных героев:

👑 императрицы Екатерины II

📐 архитектора Константина Мельникова

Мы собрали в аудиогиде фрагменты из воспоминаний и личных переписок наших героев, которые нам особенно понравились. Уверены, что даже те, кто уже успели посетить выставки, смогут взглянуть на них по-новому.

📆 17 мая, суббота

К акции Ночь музеев мы подготовили специальный аудиогид по двум нашим выставкам — «1775 год. Триумф Екатерины» и «Образы Дома Мельникова» 🤩

Вас ждут рассказы о событиях, которым посвящены экспозиции, от лица их главных героев:

👑 императрицы Екатерины II

📐 архитектора Константина Мельникова

Мы собрали в аудиогиде фрагменты из воспоминаний и личных переписок наших героев, которые нам особенно понравились. Уверены, что даже те, кто уже успели посетить выставки, смогут взглянуть на них по-новому.

16.05.202509:18

Тем временем в нашем Скульптурном дворике волшебники-реставраторы Центра Грабаря продолжают трудиться над реставрацией монумента Екатерине II... Совсем скоро торжественно представим вам результат их трудов! 🤩

15.05.202514:20

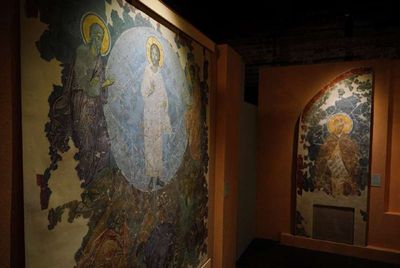

Уже завтра состоится первая лекция к выставке «Восстаёт во славе»!

🤩 «Не все потери войны безвозвратны. Реставрация фресок разрушенных храмов Великого Новгорода»

📆 16 мая, пятница, 19:00

О ЧЕМ ЛЕКЦИЯ?

Великий Новгород во время Великой Отечественной войны был полностью разрушен. Оказавшиеся на линии фронта памятники архитектуры и монументальной живописи XII-XIV веков – одни из тяжелейших утрат войны.

Реставрация архитектуры руинированных храмов Спаса на Нередице, Спаса на Ковалеве и Успения на Волотовом поле шла одновременно с восстановлением фресок, разлетевшихся на миллионы осколков. На лекции мы подробно обсудим, как благодаря труду реставраторов удалось сделать невозможное – собрать из обломков штукатурки целые живописные композиции. А также поговорим о том, какая работа ещё предстоит специалистам, восстанавливающим и сегодня шедевры древнерусской монументальной живописи.

КТО ЛЕКТОР?

Тамара Анисимова, искусствовед, ведущий реставратор и заведующая Центром реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника.

КАК ПОСЕТИТЬ?

🤩 Билеты: 400/200₽. Можно купить заранее на сайте или в кассе перед началом лекции.

🤩🤩🤩🤩🤩🤩

🤩 «Не все потери войны безвозвратны. Реставрация фресок разрушенных храмов Великого Новгорода»

📆 16 мая, пятница, 19:00

О ЧЕМ ЛЕКЦИЯ?

Великий Новгород во время Великой Отечественной войны был полностью разрушен. Оказавшиеся на линии фронта памятники архитектуры и монументальной живописи XII-XIV веков – одни из тяжелейших утрат войны.

Реставрация архитектуры руинированных храмов Спаса на Нередице, Спаса на Ковалеве и Успения на Волотовом поле шла одновременно с восстановлением фресок, разлетевшихся на миллионы осколков. На лекции мы подробно обсудим, как благодаря труду реставраторов удалось сделать невозможное – собрать из обломков штукатурки целые живописные композиции. А также поговорим о том, какая работа ещё предстоит специалистам, восстанавливающим и сегодня шедевры древнерусской монументальной живописи.

КТО ЛЕКТОР?

Тамара Анисимова, искусствовед, ведущий реставратор и заведующая Центром реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника.

КАК ПОСЕТИТЬ?

🤩 Билеты: 400/200₽. Можно купить заранее на сайте или в кассе перед началом лекции.

🤩🤩🤩🤩🤩🤩

15.05.202513:04

Сегодня, в День Рождения Московского метро мы не могли не напомнить вам о том...

Почему не надо тереть нос собакам на станции метро «Площадь Революции».

Москвичи давно знакомы с традицией потереть нос (якобы «на удачу») бронзовым собакам на «Площади Революции». Но в последние годы эта традиция переросла в настоящее наваждение. С притоком туристов в столицу можно наблюдать целое паломничество туристических групп для ритуального прикосновения к мордам овчарок. Результат нам всем известен: морды несчастных животных отполированы до блеска, а от самих носов остались лишь дырочки. Ещё пара лет — и овчарки превратятся в бульдогов.

Вспомним, что станция метро «Площадь Революции» открылась в 1938 году. Её спроектировал выдающийся архитектор Алексей Душкин, а ленинградский скульптор Матвей Манизер украсил станцию целой галереей героев революции и «нового мира» — от 1917 до 1937 года. Манизер вдохновлялся европейской пластикой эпохи Ренессанса — в первую очередь работами Микеланджело. Может быть, именно поэтому его творения вызывают столь бурный интерес и по сей день.

Сегодня станция «Площадь Революции» считается одним из главных украшений Московского метро, имеет статус выявленного объекта культурного наследия — то есть находится под защитой государства.

Музей Архитектуры призывает москвичей и гостей города уважительно относиться к произведениям искусства, ведь каждое прикосновение наносит скульптурам непоправимый урон и скоро приведёт их уничтожению. Просто представьте, сколько человек в день целенаправленно подходит к скульптурам, чтобы просто «загадать желание». Действительно ли исполнение наших желаний зависит от бронзовых псов?..

Если вы неравнодушны к судьбе нашего общего наследия — поделитесь этой публикацией.

#НеТриНос

Почему не надо тереть нос собакам на станции метро «Площадь Революции».

Москвичи давно знакомы с традицией потереть нос (якобы «на удачу») бронзовым собакам на «Площади Революции». Но в последние годы эта традиция переросла в настоящее наваждение. С притоком туристов в столицу можно наблюдать целое паломничество туристических групп для ритуального прикосновения к мордам овчарок. Результат нам всем известен: морды несчастных животных отполированы до блеска, а от самих носов остались лишь дырочки. Ещё пара лет — и овчарки превратятся в бульдогов.

Вспомним, что станция метро «Площадь Революции» открылась в 1938 году. Её спроектировал выдающийся архитектор Алексей Душкин, а ленинградский скульптор Матвей Манизер украсил станцию целой галереей героев революции и «нового мира» — от 1917 до 1937 года. Манизер вдохновлялся европейской пластикой эпохи Ренессанса — в первую очередь работами Микеланджело. Может быть, именно поэтому его творения вызывают столь бурный интерес и по сей день.

Сегодня станция «Площадь Революции» считается одним из главных украшений Московского метро, имеет статус выявленного объекта культурного наследия — то есть находится под защитой государства.

Музей Архитектуры призывает москвичей и гостей города уважительно относиться к произведениям искусства, ведь каждое прикосновение наносит скульптурам непоправимый урон и скоро приведёт их уничтожению. Просто представьте, сколько человек в день целенаправленно подходит к скульптурам, чтобы просто «загадать желание». Действительно ли исполнение наших желаний зависит от бронзовых псов?..

Если вы неравнодушны к судьбе нашего общего наследия — поделитесь этой публикацией.

#НеТриНос

15.05.202512:07

Помимо самих станций, архитекторам предстояло создать и наземные павильоны со входами и выходами метро. Интересно, что авторы станций и павильонов к ним чаще всего были разными. К редким исключениям относятся станция «Кировская» («Чистые пруды»), где и саму станцию, и её известный павильон с круглыми окнами-иллюминаторами проектировали Николай Колли и Сергей Андриевский, а также станция «Парк Культуры», для которой южный, не сохранившийся сегодня вестибюль создали те же авторы — Георгий Крутиков и Владимир Попов.

В отличие от самих станций, где архитекторы были ограничены в своих решениях конструктивными и инженерными особенностями, в проектировании наземных павильонов им была предоставлена гораздо большая свобода. Важными условиями было разграничение пассажиропотоков, устройство необходимых пространств внутри (вестибюлей с кассами, турникетами, лестницами и эскалаторами), а также расположение, не мешающее предстоящей реконструкции Москвы. В выборе формы и оформления архитекторы не были связаны, что позволило создать проекты самого разного характера и конфигураций.

Большая часть проектов обыгрывала тему классической архитектуры, уподобляя небольшие постройки то своеобразным «античным храмам», то небольшим парковым павильонам. Кроме отдельно стоящих зданий, в самом центре были и вестибюли, включенные в уже существующие постройки, как например для станций «Дзержинская» («Лубянка») и «Охотный ряд». Последний был устроен в здании строящейся гостиницы «Москва».

И снова среди всех павильонов первой очереди метро можно выделить проект Николая Ладовского. Подобно станции «Лубянка», в павильоне «Красных ворот» архитектор использует образ тоннеля в оформлении сооружения. Перспективно сокращающиеся арки будто намекают прохожим, что ждёт их внутри этой «воронки».

🤩 Колли Н.Я., Андриевский С.Г., Шухарева Л.П. Проект наземного павильона станции метро «Кировская» (ныне «Чистые пруды»). Перспектива. 1934

🤩 Кравец С.М. Проект наземного вестибюля станции метро «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»). Перспектива. 1934

🤩 Колли Н.Я., Андриевский С.Г. Проект северного павильона станции метро «Парк культуры» Сокольнической линии. Перспектива. 1935

🤩 Ловейко И.И., Фридман Д.Ф. Проект наземного павильона станции метро «Дзержинская» («Лубянка»). Фасад. 1934

🤩 Савельев Л.И., Стапран О.А. Вестибюль станции метро «Охотный ряд» в здании гостиницы Москва. Фрагмент перспективы. 1934

🤩 Епанечников Н.Я. Южный наземный вестибюль станции метро «Парк культуры» Сокольнической линии (не сохранился). Интерьер входной группы. Архитекторы: Крутиков Г.Т., Андриевский С.Г. Фото 1938 года из #КоллекцияМУАР

🤩 Ботов В.П., Гаврин В.И. Станция метро «Красные ворота». Наземный вестибюль. Архитектор: Ладовский Н.А. Фото 1946 года из #КоллекцияМУАР

В отличие от самих станций, где архитекторы были ограничены в своих решениях конструктивными и инженерными особенностями, в проектировании наземных павильонов им была предоставлена гораздо большая свобода. Важными условиями было разграничение пассажиропотоков, устройство необходимых пространств внутри (вестибюлей с кассами, турникетами, лестницами и эскалаторами), а также расположение, не мешающее предстоящей реконструкции Москвы. В выборе формы и оформления архитекторы не были связаны, что позволило создать проекты самого разного характера и конфигураций.

Большая часть проектов обыгрывала тему классической архитектуры, уподобляя небольшие постройки то своеобразным «античным храмам», то небольшим парковым павильонам. Кроме отдельно стоящих зданий, в самом центре были и вестибюли, включенные в уже существующие постройки, как например для станций «Дзержинская» («Лубянка») и «Охотный ряд». Последний был устроен в здании строящейся гостиницы «Москва».

И снова среди всех павильонов первой очереди метро можно выделить проект Николая Ладовского. Подобно станции «Лубянка», в павильоне «Красных ворот» архитектор использует образ тоннеля в оформлении сооружения. Перспективно сокращающиеся арки будто намекают прохожим, что ждёт их внутри этой «воронки».

🤩 Колли Н.Я., Андриевский С.Г., Шухарева Л.П. Проект наземного павильона станции метро «Кировская» (ныне «Чистые пруды»). Перспектива. 1934

🤩 Кравец С.М. Проект наземного вестибюля станции метро «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»). Перспектива. 1934

🤩 Колли Н.Я., Андриевский С.Г. Проект северного павильона станции метро «Парк культуры» Сокольнической линии. Перспектива. 1935

🤩 Ловейко И.И., Фридман Д.Ф. Проект наземного павильона станции метро «Дзержинская» («Лубянка»). Фасад. 1934

🤩 Савельев Л.И., Стапран О.А. Вестибюль станции метро «Охотный ряд» в здании гостиницы Москва. Фрагмент перспективы. 1934

🤩 Епанечников Н.Я. Южный наземный вестибюль станции метро «Парк культуры» Сокольнической линии (не сохранился). Интерьер входной группы. Архитекторы: Крутиков Г.Т., Андриевский С.Г. Фото 1938 года из #КоллекцияМУАР

🤩 Ботов В.П., Гаврин В.И. Станция метро «Красные ворота». Наземный вестибюль. Архитектор: Ладовский Н.А. Фото 1946 года из #КоллекцияМУАР

15.05.202509:40

Станции второго типа — пилонные — отличались более тяжёлыми формами. В силу глубокого заложения, нагрузка на их конструкцию была значительно выше, из-за чего вместо колонн пришлось использовать мощные пилоны, разделяющие станцию на три нефа. В качестве перекрытий подобные станции, как правило, имеют три свода: центральный и два боковых над путями и платформами.

Архитекторы по-разному пытались преодолеть тяжеловесность этих станций. Некоторые использовали светлые оттенки мрамора для облицовки, что визуально облегчало массив стены, как это сделано в проекте станции «Охотный ряд». Ещё одним популярным приёмом, также применённым на этой станции, было освещение с помощью торшеров: так своды получали больше света, отражали его от своей поверхности и тоже делали пространство станции более лёгким. К сожалению, в 1940-е годы торшеры заменили на потолочные светильники, что повлияло на восприятие и освещённость центрального зала станции.

Альтернативный вариант освещения использовался на станции «Кировская» («Чистые пруды»), как и на многих других: помимо люстр в своде, здесь светильники были скрыты за широкими карнизами, что также давало больше освещения своду и зрительно увеличивало его высоту. Кстати, у этой станции из-за опасных грунтов первоначально не удалось устроить центрального пространства, и платформы вплоть до 1971 года соединяли два коротких аванзала.

В проекте станции «Красные ворота» пилоны были фактически заменены на сплошные стены с проёмами. Архитектор Иван Фомин, продумывая облик станции, применяет в отделке мрамор насыщенных цветов, выделяя крайние части стен (бывшие пилоны) красным, простенки между ними — бежевым, цоколи стен — черным. Бежевый оттенок стен помог хотя бы отчасти скрыть массивность протяжённой стены.

В ряду остальных особенно выделялся проект архитектора-рационалиста Николая Ладовского, создавшего оформление станции метро «Дзержинская» («Лубянка»). Из-за сложностей рельефа на этой станции в 1935 году также не удалось сделать центральный зал, и «Лубянка» имела лишь боковые платформы-трубы. Архитектор решил не создавать иллюзию привычного общественного пространства, а наоборот подчеркнуть динамичность метрополитена, взять за основу образ тоннеля. Автор достиг этого за счёт освещения и оптического эффекта отделки: кольца белого мрамора, переходящего с пилонов на стены тоннеля, повторённые на протяжении всей платформы, вторили ритму технического освещения самих тоннелей, создавали ощущение скорости, нарастающего движения поезда. Сегодня от художественного решения Ладовского сохранился лишь небольшой фрагмент: во время реконструкции 1970-х годов станция стала трёхсводчатой и лишилась первоначального облика.

🤩 Фомин И.А., Андриканис Н. Н. Проект станции метро «Красные ворота». Перронный зал. Перспектива. 1935.

🤩 Боров Н.Г., Замский Г.С., Ревковский Ю.А. Проект станции метро «Охотный ряд». Перронный зал. Перспектива. 1934.

🤩 Колли Н. Я., Андриевский С. Г., Шухарева Л. П. Проект станции метро «Мясницкие ворота» («Кировская», ныне «Чистые пруды»). Боковая платформа. Перспектива. 1934.

🤩 Неизвестный фотограф. Станция метро «Дзержинская» («Лубянка»). Боковая платформа. Архитектор: Ладовский Н.А. Фото 1950-х годов из #КоллекцияМУАР

Архитекторы по-разному пытались преодолеть тяжеловесность этих станций. Некоторые использовали светлые оттенки мрамора для облицовки, что визуально облегчало массив стены, как это сделано в проекте станции «Охотный ряд». Ещё одним популярным приёмом, также применённым на этой станции, было освещение с помощью торшеров: так своды получали больше света, отражали его от своей поверхности и тоже делали пространство станции более лёгким. К сожалению, в 1940-е годы торшеры заменили на потолочные светильники, что повлияло на восприятие и освещённость центрального зала станции.

Альтернативный вариант освещения использовался на станции «Кировская» («Чистые пруды»), как и на многих других: помимо люстр в своде, здесь светильники были скрыты за широкими карнизами, что также давало больше освещения своду и зрительно увеличивало его высоту. Кстати, у этой станции из-за опасных грунтов первоначально не удалось устроить центрального пространства, и платформы вплоть до 1971 года соединяли два коротких аванзала.

В проекте станции «Красные ворота» пилоны были фактически заменены на сплошные стены с проёмами. Архитектор Иван Фомин, продумывая облик станции, применяет в отделке мрамор насыщенных цветов, выделяя крайние части стен (бывшие пилоны) красным, простенки между ними — бежевым, цоколи стен — черным. Бежевый оттенок стен помог хотя бы отчасти скрыть массивность протяжённой стены.

В ряду остальных особенно выделялся проект архитектора-рационалиста Николая Ладовского, создавшего оформление станции метро «Дзержинская» («Лубянка»). Из-за сложностей рельефа на этой станции в 1935 году также не удалось сделать центральный зал, и «Лубянка» имела лишь боковые платформы-трубы. Архитектор решил не создавать иллюзию привычного общественного пространства, а наоборот подчеркнуть динамичность метрополитена, взять за основу образ тоннеля. Автор достиг этого за счёт освещения и оптического эффекта отделки: кольца белого мрамора, переходящего с пилонов на стены тоннеля, повторённые на протяжении всей платформы, вторили ритму технического освещения самих тоннелей, создавали ощущение скорости, нарастающего движения поезда. Сегодня от художественного решения Ладовского сохранился лишь небольшой фрагмент: во время реконструкции 1970-х годов станция стала трёхсводчатой и лишилась первоначального облика.

🤩 Фомин И.А., Андриканис Н. Н. Проект станции метро «Красные ворота». Перронный зал. Перспектива. 1935.

🤩 Боров Н.Г., Замский Г.С., Ревковский Ю.А. Проект станции метро «Охотный ряд». Перронный зал. Перспектива. 1934.

🤩 Колли Н. Я., Андриевский С. Г., Шухарева Л. П. Проект станции метро «Мясницкие ворота» («Кировская», ныне «Чистые пруды»). Боковая платформа. Перспектива. 1934.

🤩 Неизвестный фотограф. Станция метро «Дзержинская» («Лубянка»). Боковая платформа. Архитектор: Ладовский Н.А. Фото 1950-х годов из #КоллекцияМУАР

15.05.202505:31

#АрхитектурныйКалендарь

90 лет назад, 15 мая 1935 года, в Москве открылся первый в СССР метрополитен!

Мысли о строительстве метро в городе появлялись ещё в конце XIX века, однако только в 1931 году было принято решение о строительстве первой очереди московского метро. К тому моменту метро уже работало в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине и других городах мира, что позволило советским строителям выбирать подходящий способ создания подземных путей и станций: открытый (берлинский), закрытый (парижский) и даже новый, траншейный (который в советской литературе называли «московским»).

Среди 13 станций, открывшихся в рамках первой очереди и представлявших собой Y-образную линию метро, было 10 станций современной Сокольнической линии (от «Сокольников» до «Парка Культуры»), а также три станции будущей Филёвской линии («Улица Коминтерна» («Александровский сад»), «Арбатская», «Смоленская»).

Сами станции воспринимались «дворцами для народа», роскошью, доступной теперь каждому гражданину по входному билету за 50 копеек. Практически у каждой станции были свои авторы, что помогло достичь разнообразия художественных решений. В стремлении сделать метро популярным видом транспорта, архитекторам было важно создать иллюзию традиционного, не подземного пространства, куда не страшно будет спускаться первым пассажирам. Колонны, натуральный камень отделки, металлические элементы, всевозможные варианты освещения помогли выполнить эту задачу и превратить станции в настоящие дворцовые интерьеры.

Однако помимо художественных различий, были и технические: часть станций была колонного, а другая — пилонного типа. Станции колонного типа были мелкого заложения — находились не очень глубоко под землёй, и на них приходилась меньшая нагрузка. Именно это позволило сделать их воздушными, просторными, опирающимися на колонны, как «Дворец Советов» («Кропоткинская»), «Сокольники», «Комсомольская», «Парк Культуры» на листах и фото из #КоллекцияМУАР.

Лишь одна станция мелкого заложения отличалась от них: «Библиотека имени Ленина», первоначально задуманная небольшой по пассажиропотоку, была спроектирована с единым сводом, закрывшим и островную платформу, и пути.

90 лет назад, 15 мая 1935 года, в Москве открылся первый в СССР метрополитен!

Мысли о строительстве метро в городе появлялись ещё в конце XIX века, однако только в 1931 году было принято решение о строительстве первой очереди московского метро. К тому моменту метро уже работало в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине и других городах мира, что позволило советским строителям выбирать подходящий способ создания подземных путей и станций: открытый (берлинский), закрытый (парижский) и даже новый, траншейный (который в советской литературе называли «московским»).

Среди 13 станций, открывшихся в рамках первой очереди и представлявших собой Y-образную линию метро, было 10 станций современной Сокольнической линии (от «Сокольников» до «Парка Культуры»), а также три станции будущей Филёвской линии («Улица Коминтерна» («Александровский сад»), «Арбатская», «Смоленская»).

Сами станции воспринимались «дворцами для народа», роскошью, доступной теперь каждому гражданину по входному билету за 50 копеек. Практически у каждой станции были свои авторы, что помогло достичь разнообразия художественных решений. В стремлении сделать метро популярным видом транспорта, архитекторам было важно создать иллюзию традиционного, не подземного пространства, куда не страшно будет спускаться первым пассажирам. Колонны, натуральный камень отделки, металлические элементы, всевозможные варианты освещения помогли выполнить эту задачу и превратить станции в настоящие дворцовые интерьеры.

Однако помимо художественных различий, были и технические: часть станций была колонного, а другая — пилонного типа. Станции колонного типа были мелкого заложения — находились не очень глубоко под землёй, и на них приходилась меньшая нагрузка. Именно это позволило сделать их воздушными, просторными, опирающимися на колонны, как «Дворец Советов» («Кропоткинская»), «Сокольники», «Комсомольская», «Парк Культуры» на листах и фото из #КоллекцияМУАР.

Лишь одна станция мелкого заложения отличалась от них: «Библиотека имени Ленина», первоначально задуманная небольшой по пассажиропотоку, была спроектирована с единым сводом, закрывшим и островную платформу, и пути.

14.05.202509:47

Друзья, надеемся, многие из вас уже успели посетить наши последние выставки. И надеемся, что вам они понравились! 😇

Будем признательны, если вы найдёте две минуты свободного времени — и пройдёте небольшой опрос и поделитесь впечатлениями от посещения нашего музея 🤩

Будем признательны, если вы найдёте две минуты свободного времени — и пройдёте небольшой опрос и поделитесь впечатлениями от посещения нашего музея 🤩

14.05.202506:04

🤩 Лекция «1775 – Московский год Екатерины II. Путешествия, визиты, торжества»

📆 15 мая, четверг, 19:00

О ЧЕМ ЛЕКЦИЯ?

1775 год стал одним из важнейших во внешней и внутренней политике Екатерины II за всё время её царствования. Весь год императрица провела в Москве: торжественно въехав в первопрестольную 25 января, она покинула её 20 декабря. Масштабное празднование Кючук-Кайнарджийского мира на Ходынском поле в Москве – как основная цель поездки императрицы в Москву – неоднократно привлекало внимание историков. Однако самое длительное пребывание Екатерины в древней столице в целом никогда не было предметом специального изучения исследователей. За целый год она объехала около 30 усадеб, городов и монастырей, повстречавшись с тысячами людей разных сословий. Триумф и слава Екатерины II должны были увидеть как можно больше её подданных. Лекция основана как на опубликованных, так и на архивных источниках, впервые привлекаемых для освещения триумфального года Екатерины II.

КТО ЛЕКТОР?

Светлана Калинина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Царицыно».

КАК ПОСЕТИТЬ?

🤩 Билеты: 400/200₽. Можно купить заранее на сайте или в кассе перед началом лекции.

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩🤩🤩🤩🤩🤩

📆 15 мая, четверг, 19:00

О ЧЕМ ЛЕКЦИЯ?

1775 год стал одним из важнейших во внешней и внутренней политике Екатерины II за всё время её царствования. Весь год императрица провела в Москве: торжественно въехав в первопрестольную 25 января, она покинула её 20 декабря. Масштабное празднование Кючук-Кайнарджийского мира на Ходынском поле в Москве – как основная цель поездки императрицы в Москву – неоднократно привлекало внимание историков. Однако самое длительное пребывание Екатерины в древней столице в целом никогда не было предметом специального изучения исследователей. За целый год она объехала около 30 усадеб, городов и монастырей, повстречавшись с тысячами людей разных сословий. Триумф и слава Екатерины II должны были увидеть как можно больше её подданных. Лекция основана как на опубликованных, так и на архивных источниках, впервые привлекаемых для освещения триумфального года Екатерины II.

КТО ЛЕКТОР?

Светлана Калинина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Царицыно».

КАК ПОСЕТИТЬ?

🤩 Билеты: 400/200₽. Можно купить заранее на сайте или в кассе перед началом лекции.

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩🤩🤩🤩🤩🤩

13.05.202515:35

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

📆 17 мая, суббота, 18:30—22:00

В этом году в рамках акции Ночь Музеев мы вновь проведём Архитектурный квиз!

Если вы не только интересуетесь архитектурой, но и любите разгадывать загадки, будем ждать вас в лектории Флигеля «Руина». Победители получат приятные призы!

🤩 Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на один из сеансов.

⏳ Каждый сеанс продлится 20 минут.

❓ Принять участие смогут знатоки архитектуры от 6 лет и старше.

📆 17 мая, суббота, 18:30—22:00

В этом году в рамках акции Ночь Музеев мы вновь проведём Архитектурный квиз!

Если вы не только интересуетесь архитектурой, но и любите разгадывать загадки, будем ждать вас в лектории Флигеля «Руина». Победители получат приятные призы!

🤩 Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на один из сеансов.

⏳ Каждый сеанс продлится 20 минут.

❓ Принять участие смогут знатоки архитектуры от 6 лет и старше.

13.05.202505:13

Вчера сотрудники нашего Музея приняли участие в ставшей уже традиционной акции «Культура памяти» Министерства культуры. Мероприятие призвано почтить память ушедших деятелей культуры и обратить внимание общественности на состояние захоронений. Мы посетили Новодевичье, Ваганьковское и Введенское кладбища Москвы и навестили могилы Алексея и Павла Щусевых, Константина Мельникова, Бориса Иофана, Константина и Михаила Быковских, Леонида Полякова и других. Привели в порядок надгробия, очистили памятники от грязи и мусора, собрали прошлогоднюю листву и сорняки, подмели прилегающую территорию и, конечно, возложили живые цветы.

12.05.202515:06

🤩Планы на ближайшую неделю!

🤩Выставка «1775 год. Триумф Екатерины. Публичное и личное»

🤩🤩🤩🤩

🤩Выставка «Муза архитектора Мельникова»

🤩🤩🤩🤩

🤩Выставка «Образы Дома Мельникова»

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

🤩 Выставка «Восстаёт во славе»

🤩🤩🤩🤩🤩🤩

🤩 13 мая, вторник, 19:00

Лекция «Архитектура старого Петербурга в отечественном кино»

в рамках цикла «Архитектура и кино. Петербург»

🤩 Билеты — 400/200₽

🤩 14 мая, среда, 11:00

Научная конференция «Древнерусская монументальная живопись: изучение, реставрация, сохранение»

🤩 Бесплатно, по предварительной регистрации

🤩 14 мая, среда, 15:00

Экскурсия по выставке «1775 год. Триумф Екатерины»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 14 мая, среда, 18:30

Экскурсия по выставке «Образы Дома Мельникова»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 15 мая, четверг, 16:00

Экскурсия по выставке «1775 год. Триумф Екатерины»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 15 мая, четверг, 19:00

Лекция «1775 – Московский год Екатерины II. Путешествия, визиты, торжества»

🤩 Билеты — 400/200₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 15 мая, четверг, 19:00

Экскурсия по выставке «Образы Дома Мельникова»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 16 мая, пятница, 18:30

Экскурсия по выставке «1775 год. Триумф Екатерины»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 16 мая, пятница, 19:00

Лекция «Не все потери войны безвозвратны. Реставрация фресок разрушенных храмов Великого Новгорода»

🤩 Билеты — 400/200₽

🤩 17 мая, суббота, 18:00—23:00

Ночь музеев

🤩 Бесплатно

🤩 18 мая, воскресенье, 13:00

Экскурсия по выставке «Образы Дома Мельникова»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 18 мая, воскресенье, 15:00

Экскурсия по выставке «1775 год. Триумф Екатерины»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩18 мая, воскресенье, 17:00

Кинопоказ документального фильма «МЕЛЬНИКОВ»

🤩 Бесплатно, по предварительной регистрации

🤩Выставка «1775 год. Триумф Екатерины. Публичное и личное»

🤩🤩🤩🤩

🤩Выставка «Муза архитектора Мельникова»

🤩🤩🤩🤩

🤩Выставка «Образы Дома Мельникова»

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

🤩 Выставка «Восстаёт во славе»

🤩🤩🤩🤩🤩🤩

🤩 13 мая, вторник, 19:00

Лекция «Архитектура старого Петербурга в отечественном кино»

в рамках цикла «Архитектура и кино. Петербург»

🤩 Билеты — 400/200₽

🤩 14 мая, среда, 11:00

Научная конференция «Древнерусская монументальная живопись: изучение, реставрация, сохранение»

🤩 Бесплатно, по предварительной регистрации

🤩 14 мая, среда, 15:00

Экскурсия по выставке «1775 год. Триумф Екатерины»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 14 мая, среда, 18:30

Экскурсия по выставке «Образы Дома Мельникова»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 15 мая, четверг, 16:00

Экскурсия по выставке «1775 год. Триумф Екатерины»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 15 мая, четверг, 19:00

Лекция «1775 – Московский год Екатерины II. Путешествия, визиты, торжества»

🤩 Билеты — 400/200₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 15 мая, четверг, 19:00

Экскурсия по выставке «Образы Дома Мельникова»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 16 мая, пятница, 18:30

Экскурсия по выставке «1775 год. Триумф Екатерины»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 16 мая, пятница, 19:00

Лекция «Не все потери войны безвозвратны. Реставрация фресок разрушенных храмов Великого Новгорода»

🤩 Билеты — 400/200₽

🤩 17 мая, суббота, 18:00—23:00

Ночь музеев

🤩 Бесплатно

🤩 18 мая, воскресенье, 13:00

Экскурсия по выставке «Образы Дома Мельникова»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩 18 мая, воскресенье, 15:00

Экскурсия по выставке «1775 год. Триумф Екатерины»

🤩 Билеты — 350/250₽

Возможна оплата по Пушкинской карте

🤩18 мая, воскресенье, 17:00

Кинопоказ документального фильма «МЕЛЬНИКОВ»

🤩 Бесплатно, по предварительной регистрации

12.05.202513:47

Научная конференция «Древнерусская монументальная живопись: изучение, реставрация, сохранение»

📅 14 мая в 11:00 состоится конференция в рамках выставочного проекта «Восстает во славе», приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвященного восстановлению в послевоенные годы трех выдающихся памятников архитектуры Новгорода — церкви Спаса на Нередице (1199), церкви Спаса на Ковалеве (1380), церкви Успения на Волотовом поле (1363), а также сохранению и реставрации уникальной монументальной живописи этих храмов.

С программой конференции можно ознакомиться по ссылке.

📝 Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация

💻 На конференции будет организована онлайн-трансляция

🤩🤩🤩🤩🤩🤩

📅 14 мая в 11:00 состоится конференция в рамках выставочного проекта «Восстает во славе», приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвященного восстановлению в послевоенные годы трех выдающихся памятников архитектуры Новгорода — церкви Спаса на Нередице (1199), церкви Спаса на Ковалеве (1380), церкви Успения на Волотовом поле (1363), а также сохранению и реставрации уникальной монументальной живописи этих храмов.

С программой конференции можно ознакомиться по ссылке.

📝 Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация

💻 На конференции будет организована онлайн-трансляция

🤩🤩🤩🤩🤩🤩

12.05.202506:15

Последнюю неделю работают выставки «Образы Дома Мельникова» и «Муза архитектора Мельникова»!

У вас есть ещё 6 дней, чтобы взглянуть на Дом Мельникова глазами фотографов разных лет, узнать, какие ракурсы чаще всего привлекали их внимание, а также увидеть фотохронику строительства Дома, запечатлённую автором сооружения. Экспозиция ждёт вас в Аптекарском приказе.

А в зале анфилады Главного здания вы сможете погрузиться в атмосферу швейной мастерской начала XX века и насладиться результатом кропотливой работы реставраторов по восстановлению венчального платья супруги архитектора Константина Мельникова — Анны Гавриловны.

До встречи в музее 🤩

Выставка «Образы Дома Мельникова» открыта при поддержке ДОМ.РФ

У вас есть ещё 6 дней, чтобы взглянуть на Дом Мельникова глазами фотографов разных лет, узнать, какие ракурсы чаще всего привлекали их внимание, а также увидеть фотохронику строительства Дома, запечатлённую автором сооружения. Экспозиция ждёт вас в Аптекарском приказе.

А в зале анфилады Главного здания вы сможете погрузиться в атмосферу швейной мастерской начала XX века и насладиться результатом кропотливой работы реставраторов по восстановлению венчального платья супруги архитектора Константина Мельникова — Анны Гавриловны.

До встречи в музее 🤩

Выставка «Образы Дома Мельникова» открыта при поддержке ДОМ.РФ

11.05.202512:01

Рассказываем!

На фото выше можно заметить, что храм расположен не в характерном для него окружении, и на снимке также можно разглядеть другие постройки, совсем не ассоциирующиеся с архитектурой кхмеров. Дело в том, что это, конечно, фотография не настоящего храма, а его макета!

В 1931 году в Париже прошла Колониальная выставка. В самом большом зелёном массиве города — Венсенском лесу, было построено более 200 макетов жилых и общественных зданий колоний разных стран: Франции, Нидерландов, Португалии, Италии, Бельгии, Японии и США. Внутри павильонов были представлены экспозиции с национальными артефактами и ремёслами, а культурная программа выставки предполагала знакомство с музыкальной, театральной и танцевальной культурой разных народов. Экспозиция была нацелена на демонстрацию величия и «блага» колониальной политики и оправдание колониализма в глазах французской общественности.

Главным павильоном выставки стал масштабный макет главного храма знаменитого комплекса Ангкор-Ват. Постройка заняла площадь в 5000 квадратных метров, а главный фасад в длину составил 114 метров. Павильон был возведен из дерева с гипсовой облицовкой и скульптурами, выполненными по слепкам с оригинального памятника. Образ реконструированного святилища получил широкое распространение в прессе и по факту стал инструментом культурной пропаганды, подчёркивавшей роль Франции как защитника и хранителя культурного наследия своих колоний. Этот комплекс в качестве подобного примера был выбран неслучайно: храм XII века вместе со всем окружавшим его городом был покинут жителями в XIV веке и обнаружен французами уже в 1860-х годах. С 1908 года силами Французской школы Дальнего Востока началось изучение и реставрация комплекса, сильно разрушенного из-за климатических условий и заросшего растительностью.

Любуемся фото павильона из #КоллекцияМУАР и завершаем рассказ цитатой из французской прессы, описывающей выставку:

На фото выше можно заметить, что храм расположен не в характерном для него окружении, и на снимке также можно разглядеть другие постройки, совсем не ассоциирующиеся с архитектурой кхмеров. Дело в том, что это, конечно, фотография не настоящего храма, а его макета!

В 1931 году в Париже прошла Колониальная выставка. В самом большом зелёном массиве города — Венсенском лесу, было построено более 200 макетов жилых и общественных зданий колоний разных стран: Франции, Нидерландов, Португалии, Италии, Бельгии, Японии и США. Внутри павильонов были представлены экспозиции с национальными артефактами и ремёслами, а культурная программа выставки предполагала знакомство с музыкальной, театральной и танцевальной культурой разных народов. Экспозиция была нацелена на демонстрацию величия и «блага» колониальной политики и оправдание колониализма в глазах французской общественности.

Главным павильоном выставки стал масштабный макет главного храма знаменитого комплекса Ангкор-Ват. Постройка заняла площадь в 5000 квадратных метров, а главный фасад в длину составил 114 метров. Павильон был возведен из дерева с гипсовой облицовкой и скульптурами, выполненными по слепкам с оригинального памятника. Образ реконструированного святилища получил широкое распространение в прессе и по факту стал инструментом культурной пропаганды, подчёркивавшей роль Франции как защитника и хранителя культурного наследия своих колоний. Этот комплекс в качестве подобного примера был выбран неслучайно: храм XII века вместе со всем окружавшим его городом был покинут жителями в XIV веке и обнаружен французами уже в 1860-х годах. С 1908 года силами Французской школы Дальнего Востока началось изучение и реставрация комплекса, сильно разрушенного из-за климатических условий и заросшего растительностью.

Любуемся фото павильона из #КоллекцияМУАР и завершаем рассказ цитатой из французской прессы, описывающей выставку:

Храм Ангкор-Ват буквально штурмуют. Расписные стражи не справляются с людскими потоками, поднимающимися по почти 300 ступеням святилища. Везде оживление, восторг, жизнь! Террасы кафе переполнены. Озеро бороздят лодки с ярко одетыми гребцами, а довольные пассажиры наслаждаются миниатюрным кругосветным путешествием.

记录

13.03.202521:59

13.6K订阅者28.02.202516:08

150引用指数05.05.202503:13

1.9K每帖平均覆盖率07.02.202502:14

945广告帖子的平均覆盖率25.01.202523:59

14.72%ER05.05.202511:30

19.34%ERR登录以解锁更多功能。