Владимир Морозов

Авторский аналитический канал.

Владимир Морозов, к.э.н., общественный деятель.

Политика-экономика-власть. Экология-природа-человек.

Связь: ik.herberg@yandex.ru

Владимир Морозов, к.э.н., общественный деятель.

Политика-экономика-власть. Экология-природа-человек.

Связь: ik.herberg@yandex.ru

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocationРосія

LanguageOther

Channel creation dateNov 19, 2021

Added to TGlist

Apr 09, 2024Latest posts in group "Владимир Морозов"

19.05.202504:45

Иногда исполнители, часто непреднамеренно, засвечивают ситуацию как есть, несмотря на то, что начальство докладывает ещё более высокому начальству альтернативную правду.

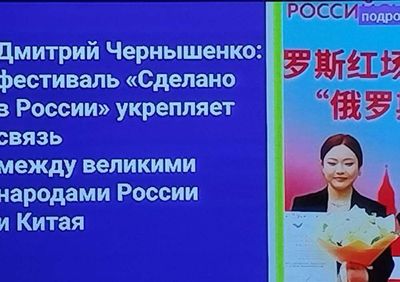

Так на выходных в телевизоре прошла реклама-отчёт о фестивале "Сделано в России". На плакате слова Зампреда Правительства Чернышенко: "Фестиваль "Сделано в России" укрепляет связь между великими народами России и Китая.

И не поспоришь. Ведь отечественное импортозамещение - без малого полностью китайская продукция с шильдиками "Сделано в России". Частенько даже эти шильдики изготавливаются китайцами. КНР оставляет всю добавленную стоимость у себя.

Нет сомнений, что это укрепляет дружбу между Россией и Китаем. Китайцам - немалые доходы, нашим чиновникам - прекрасные отчёты.

Так на выходных в телевизоре прошла реклама-отчёт о фестивале "Сделано в России". На плакате слова Зампреда Правительства Чернышенко: "Фестиваль "Сделано в России" укрепляет связь между великими народами России и Китая.

И не поспоришь. Ведь отечественное импортозамещение - без малого полностью китайская продукция с шильдиками "Сделано в России". Частенько даже эти шильдики изготавливаются китайцами. КНР оставляет всю добавленную стоимость у себя.

Нет сомнений, что это укрепляет дружбу между Россией и Китаем. Китайцам - немалые доходы, нашим чиновникам - прекрасные отчёты.

18.05.202505:15

Финансовые рынки – раз, финансовые рынки – два, финансовые рынки – три. Лопнуто!

Пузырь финансовых рынков надут до предела и готов рвануть уже этой осенью. Не исключено, что и раньше. Дональд Фредович, похоже, готов ускорить этот процесс, если Фининтерн в лице ФРС США не пойдёт на уступки, требующиеся Трампу для поддержания американского реального сектора и закачивания инвестиций в промышленность. Пока Пауэлл, руководитель Федеральной резервной системы, никаких шагов навстречу Трампу делать не собирается. На днях ФРС не стала снижать ключевую ставку, оставив её на прежнем уровне 4.24-4.5%.

К слову, в Штатах ставка 4.5%, и руководство негодует, так как это тормозит развитие, в России - 21% и все разводят руками, потому что … таргетирование инфляции! При этом таргетирование и инфляция, видимо, ходят параллельно.

Так вот, учитывая личность нынешнего президента США, эксперты не исключают инициации Трампом обрушения долларовой финансовой пирамиды. Да, риски в этом случае непрогнозируемые, но возможность сделать крайней Федеральную резервную систему (по сути частный финансовый кооператив), обвинив её и финансовых олигархов (Фининтерн) в саботаже и приватизации денежной системы супротив интересов американского народа, точно можно. Один из вариантов – снять с государства ответственность за эмитируемый ФРС доллар и объявить её частной валютой Федрезерва.

Заметим, что по законодательству США американскому государству (в лице Минфина) не запрещено эмитировать национальную казначейскую валюту. И Трамп такую команду может дать. При этом автоматически происходит дефолт по казначейским облигациям США и крах мировой долларовой системы. Казначейские облигации американское государство может предложить реструктурировать лет этак на 100. Ну и в духе Трампа, старые «фининтерновские» доллары могут быть обменены на «правильные» новые нескольким главным союзникам 1:1, а остальным с существенным дисконтом или по ресурсной сделке, выгодной США.

При этом будет запущена новая, уже цифровая денежная система, работающая на блокчейне. И тут есть нюанс: коммерческие банки здесь - лишнее звено. Бюджетный сектор, включая гос закупки, будет сразу переведены на новую американскую цифровую валюту, ну а при должном подходе государства - исправное и в полном объёме обслуживание новой финансовой системы Казначейством США, включая кредитование как населения, так и бизнеса – не оставит последним другого выбора, как перейти на новую систему.

Обрушение мировой долларовой системы подтолкнёт мир ускориться с переходом на торговлю в национальных валютах. Однако это годится только для тех стран, между которыми возможен и экспорт, и импорт. Таких пар обнаружится не так и много. Поэтому с большой долей вероятности мир быстро разобьётся на несколько макрорегионов со своими валютными зонами. Это значительно упростит международную торговлю для стран с экономикой небольшого и среднего размеров. Весьма вероятно, что валюты макрорегионов опять будут привязаны к золоту. Недаром в последние несколько лет многие центральные банки стран мира (кроме ЦБ РФ, конечно же) активно покупают и накапливают физическое золото.

Тут, правда, есть значимый нюанс. Федеральная резервная система, контролируемая Фининтерном, прекрасно понимает, к чему может привести такая политика Трампа. В последний раз, когда президент США (Джон Кеннеди) сделал первые шаги в этом направлении и только объявил о том, что США начинают эмиссию казначейской валюты, то получил пулю в голову.

На Трампа уже были покушения, и можно сказать, что ему пока везёт. Однако, думается, что, если он поднимет ставки настолько высоко, то шансов выжить у него немного. На кону у Фининтерна будет стоять буквально всё, а в условиях, когда у них на руках более половины денег мира, Трампа «удушит» собственная тень.

Пузырь финансовых рынков надут до предела и готов рвануть уже этой осенью. Не исключено, что и раньше. Дональд Фредович, похоже, готов ускорить этот процесс, если Фининтерн в лице ФРС США не пойдёт на уступки, требующиеся Трампу для поддержания американского реального сектора и закачивания инвестиций в промышленность. Пока Пауэлл, руководитель Федеральной резервной системы, никаких шагов навстречу Трампу делать не собирается. На днях ФРС не стала снижать ключевую ставку, оставив её на прежнем уровне 4.24-4.5%.

К слову, в Штатах ставка 4.5%, и руководство негодует, так как это тормозит развитие, в России - 21% и все разводят руками, потому что … таргетирование инфляции! При этом таргетирование и инфляция, видимо, ходят параллельно.

Так вот, учитывая личность нынешнего президента США, эксперты не исключают инициации Трампом обрушения долларовой финансовой пирамиды. Да, риски в этом случае непрогнозируемые, но возможность сделать крайней Федеральную резервную систему (по сути частный финансовый кооператив), обвинив её и финансовых олигархов (Фининтерн) в саботаже и приватизации денежной системы супротив интересов американского народа, точно можно. Один из вариантов – снять с государства ответственность за эмитируемый ФРС доллар и объявить её частной валютой Федрезерва.

Заметим, что по законодательству США американскому государству (в лице Минфина) не запрещено эмитировать национальную казначейскую валюту. И Трамп такую команду может дать. При этом автоматически происходит дефолт по казначейским облигациям США и крах мировой долларовой системы. Казначейские облигации американское государство может предложить реструктурировать лет этак на 100. Ну и в духе Трампа, старые «фининтерновские» доллары могут быть обменены на «правильные» новые нескольким главным союзникам 1:1, а остальным с существенным дисконтом или по ресурсной сделке, выгодной США.

При этом будет запущена новая, уже цифровая денежная система, работающая на блокчейне. И тут есть нюанс: коммерческие банки здесь - лишнее звено. Бюджетный сектор, включая гос закупки, будет сразу переведены на новую американскую цифровую валюту, ну а при должном подходе государства - исправное и в полном объёме обслуживание новой финансовой системы Казначейством США, включая кредитование как населения, так и бизнеса – не оставит последним другого выбора, как перейти на новую систему.

Обрушение мировой долларовой системы подтолкнёт мир ускориться с переходом на торговлю в национальных валютах. Однако это годится только для тех стран, между которыми возможен и экспорт, и импорт. Таких пар обнаружится не так и много. Поэтому с большой долей вероятности мир быстро разобьётся на несколько макрорегионов со своими валютными зонами. Это значительно упростит международную торговлю для стран с экономикой небольшого и среднего размеров. Весьма вероятно, что валюты макрорегионов опять будут привязаны к золоту. Недаром в последние несколько лет многие центральные банки стран мира (кроме ЦБ РФ, конечно же) активно покупают и накапливают физическое золото.

Тут, правда, есть значимый нюанс. Федеральная резервная система, контролируемая Фининтерном, прекрасно понимает, к чему может привести такая политика Трампа. В последний раз, когда президент США (Джон Кеннеди) сделал первые шаги в этом направлении и только объявил о том, что США начинают эмиссию казначейской валюты, то получил пулю в голову.

На Трампа уже были покушения, и можно сказать, что ему пока везёт. Однако, думается, что, если он поднимет ставки настолько высоко, то шансов выжить у него немного. На кону у Фининтерна будет стоять буквально всё, а в условиях, когда у них на руках более половины денег мира, Трампа «удушит» собственная тень.

17.05.202504:48

Начало⬆️

➡️Зато поговорили о точечной поддержке предприятий, отсрочке от военной службы для выпускников, устроившихся по целевым направлениям в оборонную промышленность, о защите счетов, задействованных в гособоронзаказе, от автоматического списания средств по исполнительным листам. Тоже важные вопросы, никто не спорит. Но, как говорил Ленин: «... кто берётся за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы». Разве не так?

Ровно так же и с проблемой кадровой. Алиханов на совещании обратил внимание на актуальные вопросы обеспечения отраслей кадрами: «Мы хорошо знаем главное препятствие для быстрого пополнения кадрового состава. Это крайне низкий уровень трудоустройства по специальности выпускников вузов и претензии предприятий к уровню их подготовки». Думаете, были претензии к присутствующему на мероприятии министру Фалькову? Нет, конечно. Было предложено тем компаниям, у которых есть свои корпоративные университеты и базовые кафедры, давать возможность обучаться специалистам по запросу предприятий кооперации.

Сам Фальков рассказал про системные шаги, про увеличение доли бюджетных мест на инженерные специальности, процесс пересмотра перечня и продолжение совершенствования механизма, ну и про льготный образовательный кредит. Красиво? Про качество образования в условиях нового целеполагания ни слова, про обеспечение преподавателей вузов жалованием, сопоставимым с жизнью, а не выживанием, ни звука.

Удивительно, как на четвёртом году открытой гибридной войны стран НАТО против России, не только не пахнет никакой экономической и прочей мобилизацией, но и продолжают проходить мероприятия с имитацией бурной деятельности по той же либеральной модели, что и предыдущие 30 лет.

➡️Зато поговорили о точечной поддержке предприятий, отсрочке от военной службы для выпускников, устроившихся по целевым направлениям в оборонную промышленность, о защите счетов, задействованных в гособоронзаказе, от автоматического списания средств по исполнительным листам. Тоже важные вопросы, никто не спорит. Но, как говорил Ленин: «... кто берётся за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы». Разве не так?

Ровно так же и с проблемой кадровой. Алиханов на совещании обратил внимание на актуальные вопросы обеспечения отраслей кадрами: «Мы хорошо знаем главное препятствие для быстрого пополнения кадрового состава. Это крайне низкий уровень трудоустройства по специальности выпускников вузов и претензии предприятий к уровню их подготовки». Думаете, были претензии к присутствующему на мероприятии министру Фалькову? Нет, конечно. Было предложено тем компаниям, у которых есть свои корпоративные университеты и базовые кафедры, давать возможность обучаться специалистам по запросу предприятий кооперации.

Сам Фальков рассказал про системные шаги, про увеличение доли бюджетных мест на инженерные специальности, процесс пересмотра перечня и продолжение совершенствования механизма, ну и про льготный образовательный кредит. Красиво? Про качество образования в условиях нового целеполагания ни слова, про обеспечение преподавателей вузов жалованием, сопоставимым с жизнью, а не выживанием, ни звука.

Удивительно, как на четвёртом году открытой гибридной войны стран НАТО против России, не только не пахнет никакой экономической и прочей мобилизацией, но и продолжают проходить мероприятия с имитацией бурной деятельности по той же либеральной модели, что и предыдущие 30 лет.

17.05.202504:48

Отечественное машиностроение на марше. Но против ветра

На днях состоялось совместное заседание бюро Союза машиностроителей и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В мероприятии приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Мантуров, министр промышленности и торговли Алиханов, министр науки и высшего образования Фальков, председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Чемезов, первый заместитель председателя союза, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, главы регионов, члены бюро – руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.

Как видим, представительство на мероприятии было вполне серьёзное и должно было настраивать на обсуждение не менее серьёзных вопросов. Решили посмотреть правительственный отчёт о ходе заседания.

Мантуров во вступительном слове отметил, что сегодня отрасли российского машиностроения демонстрируют устойчивость и готовность отвечать на самые сложные вызовы. Вроде встреча не для внешних недружественных пользователей, какую-такую устойчивость демонстрируют предприятия машиностроения? Само словосочетание «демонстрируют устойчивость» никак не наводит на мысль о развитии. Скорее о том, что отрасль как-то держится и выживает, несмотря на жёсткое противодействие наших финансовых властей и естественных монополий, сосредоточенных на зарабатывании дивидендов для своих миноритариев. Какое там развитие?

Да, обрабатывающие производства в I квартале показали рост 4,7% в годовом выражении. Но это данные Росстата, которые уже давно не отражают реальное положение дел. И во-вторых, если это действительно близко к 4.7%, то можно представить, какую динамику показывала бы машиностроительная отрасль, если бы естественные монополии снизили тарифы, а денежно-кредитная политика обеспечивала бы стране стабильный рубль, а предприятиям длинные, дешёвые деньги, а значит и необходимые масштабные инвестиции и конкурентную себестоимость конечной продукции. Но этого нет. Как нет и искомых 20-25% роста (при низкой базе вполне реально). Но эти вопросы обсуждать на официальном мероприятии, видимо, как-то не системно…

А ведь сам Мантуров, который вроде как по должности и должен быть главным локомотивом глобальных изменений, сказал правильные слова: «От динамики качественных изменений в этом секторе промышленности зависит развитие целого ряда стратегических направлений. Имею в виду прежде всего обороноспособность страны, её энергетическую и продовольственную безопасность, транспортную связанность, а также суверенитет в области космических услуг. В том же ключе мы рассматриваем значение машиностроения для коренного обновления производственной базы всего индустриального сектора». Ну и?

Продолжение⬇️

На днях состоялось совместное заседание бюро Союза машиностроителей и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В мероприятии приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Мантуров, министр промышленности и торговли Алиханов, министр науки и высшего образования Фальков, председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Чемезов, первый заместитель председателя союза, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, главы регионов, члены бюро – руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.

Как видим, представительство на мероприятии было вполне серьёзное и должно было настраивать на обсуждение не менее серьёзных вопросов. Решили посмотреть правительственный отчёт о ходе заседания.

Мантуров во вступительном слове отметил, что сегодня отрасли российского машиностроения демонстрируют устойчивость и готовность отвечать на самые сложные вызовы. Вроде встреча не для внешних недружественных пользователей, какую-такую устойчивость демонстрируют предприятия машиностроения? Само словосочетание «демонстрируют устойчивость» никак не наводит на мысль о развитии. Скорее о том, что отрасль как-то держится и выживает, несмотря на жёсткое противодействие наших финансовых властей и естественных монополий, сосредоточенных на зарабатывании дивидендов для своих миноритариев. Какое там развитие?

Да, обрабатывающие производства в I квартале показали рост 4,7% в годовом выражении. Но это данные Росстата, которые уже давно не отражают реальное положение дел. И во-вторых, если это действительно близко к 4.7%, то можно представить, какую динамику показывала бы машиностроительная отрасль, если бы естественные монополии снизили тарифы, а денежно-кредитная политика обеспечивала бы стране стабильный рубль, а предприятиям длинные, дешёвые деньги, а значит и необходимые масштабные инвестиции и конкурентную себестоимость конечной продукции. Но этого нет. Как нет и искомых 20-25% роста (при низкой базе вполне реально). Но эти вопросы обсуждать на официальном мероприятии, видимо, как-то не системно…

А ведь сам Мантуров, который вроде как по должности и должен быть главным локомотивом глобальных изменений, сказал правильные слова: «От динамики качественных изменений в этом секторе промышленности зависит развитие целого ряда стратегических направлений. Имею в виду прежде всего обороноспособность страны, её энергетическую и продовольственную безопасность, транспортную связанность, а также суверенитет в области космических услуг. В том же ключе мы рассматриваем значение машиностроения для коренного обновления производственной базы всего индустриального сектора». Ну и?

Продолжение⬇️

16.05.202504:45

Отечественная «Кремниевая долина» № 2. Теперь в Долгопрудном.

( специально для канала "Что делать?")

Председатель Правительства подписал Постановление от 12 мая 2025 года № 636 о создании в Московской области (г. Долгопрудный) инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха» (ИНТЦ). Предполагается, что сферами деятельности ИНТЦ станут: разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, исследования в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотного транспорта, всего 8 направлений, которые смогут обеспечить России технологическое лидерство.

Однако нечто похожее звучало уже в 2010-2011 годах, когда появился первый подобный проект - инновационный центр «Сколково», предполагавшийся как построенный с нуля наукоград, современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых отечественных технологий. Общий объём бюджетного финансирования за 14 лет составил порядка 200 миллиардов рублей плюс почти 600 млрд. внебюджетного финансирования. Что из этого (не)получилось, мы знаем.

Проект «Сколково» так и не вышел на 100-процентную готовность. Сроки постоянно сдвигались вправо. Согласно обновлённому генеральному плану, завершение строительства всех объектов запланировано теперь уже после 2025 года. В итоге планируется, что в «Сколково» будут проживать 17 000 и работать более 80 000 человек (пока по бумагам порядка 5 тысяч). То есть «Сколково» - некий проект-процесс, где главное на выходе – не новые технологии, а продолжение освоения денег под его нескончаемое «развитие». Напомним, что в 2020 году Фонд «Сколково» включён Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. Так что появился постоянный источник денег для освоения. А как же технологический суверенитет и лидерство?

Есть ли у отечественной «Кремниевой долины» № 2 шансы стать настоящим инновационным научно-технологическим центром, заточенным на конечный результат – прорыв российской научной инженерной мысли в новый технологический уклад и обеспечение нашей стране технологического лидерства? Думается, что есть.

В этот раз инициатором проекта выступил Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт», а не группа олигархов. МФТИ будет и управлять им. Это очевидный плюс. Но этого мало. Нужно, чтобы появились большие заказчики, прежде всего Государство. Вот сообщается, что о своём желании участвовать в работе ИНТЦ заявили уже 20 компаний. На базе нового наукограда они планируют разрабатывать интеллектуальные системы для электронного машиностроения, производить инновационные препараты для профилактики и лечения прогрессирующей близорукости, осваивать выпуск беспилотных погрузчиков.

А ведь таких желающих могло бы быть не десятки, а сотни и тысячи, если бы наши кулибины и другие умельцы и талантливые изобретатели не просто слышали правильные слова про экономический суверенитет и технологическое лидерство, но и вживую почувствовали на себе, что государство под эти цели меняет денежно-кредитную политику, актуализирует налоговую систему в пользу развития производства, а не финансовых рынков, не повышает 2 раза в год, а снижает тарифы естественных монополий, стимулирует не экспорт сырья, а продукции высокого передела. Если бы государство вернуло советские подходы к науке и системе образования, а не продолжало по факту следовать рекомендациям наднациональных структур глобалистов, объявивших России войну.

Смущают также и заявленные сроки достижения полной готовности научно-исследовательских лабораторий и производственных площадок ИНТЦ. По оценкам Правительства, реализация проекта позволит к 2039 году создать более 6,3 тыс. квалифицированных рабочих мест. У России точно нет 14 лет на разбег. А между тем, мы за 3 последних года, с 2022го, когда всё всем стало очевидно и на самом верху были сказаны правильные слова, этот разбег даже ещё толком и не начинали.

( специально для канала "Что делать?")

Председатель Правительства подписал Постановление от 12 мая 2025 года № 636 о создании в Московской области (г. Долгопрудный) инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха» (ИНТЦ). Предполагается, что сферами деятельности ИНТЦ станут: разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, исследования в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотного транспорта, всего 8 направлений, которые смогут обеспечить России технологическое лидерство.

Однако нечто похожее звучало уже в 2010-2011 годах, когда появился первый подобный проект - инновационный центр «Сколково», предполагавшийся как построенный с нуля наукоград, современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых отечественных технологий. Общий объём бюджетного финансирования за 14 лет составил порядка 200 миллиардов рублей плюс почти 600 млрд. внебюджетного финансирования. Что из этого (не)получилось, мы знаем.

Проект «Сколково» так и не вышел на 100-процентную готовность. Сроки постоянно сдвигались вправо. Согласно обновлённому генеральному плану, завершение строительства всех объектов запланировано теперь уже после 2025 года. В итоге планируется, что в «Сколково» будут проживать 17 000 и работать более 80 000 человек (пока по бумагам порядка 5 тысяч). То есть «Сколково» - некий проект-процесс, где главное на выходе – не новые технологии, а продолжение освоения денег под его нескончаемое «развитие». Напомним, что в 2020 году Фонд «Сколково» включён Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. Так что появился постоянный источник денег для освоения. А как же технологический суверенитет и лидерство?

Есть ли у отечественной «Кремниевой долины» № 2 шансы стать настоящим инновационным научно-технологическим центром, заточенным на конечный результат – прорыв российской научной инженерной мысли в новый технологический уклад и обеспечение нашей стране технологического лидерства? Думается, что есть.

В этот раз инициатором проекта выступил Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт», а не группа олигархов. МФТИ будет и управлять им. Это очевидный плюс. Но этого мало. Нужно, чтобы появились большие заказчики, прежде всего Государство. Вот сообщается, что о своём желании участвовать в работе ИНТЦ заявили уже 20 компаний. На базе нового наукограда они планируют разрабатывать интеллектуальные системы для электронного машиностроения, производить инновационные препараты для профилактики и лечения прогрессирующей близорукости, осваивать выпуск беспилотных погрузчиков.

А ведь таких желающих могло бы быть не десятки, а сотни и тысячи, если бы наши кулибины и другие умельцы и талантливые изобретатели не просто слышали правильные слова про экономический суверенитет и технологическое лидерство, но и вживую почувствовали на себе, что государство под эти цели меняет денежно-кредитную политику, актуализирует налоговую систему в пользу развития производства, а не финансовых рынков, не повышает 2 раза в год, а снижает тарифы естественных монополий, стимулирует не экспорт сырья, а продукции высокого передела. Если бы государство вернуло советские подходы к науке и системе образования, а не продолжало по факту следовать рекомендациям наднациональных структур глобалистов, объявивших России войну.

Смущают также и заявленные сроки достижения полной готовности научно-исследовательских лабораторий и производственных площадок ИНТЦ. По оценкам Правительства, реализация проекта позволит к 2039 году создать более 6,3 тыс. квалифицированных рабочих мест. У России точно нет 14 лет на разбег. А между тем, мы за 3 последних года, с 2022го, когда всё всем стало очевидно и на самом верху были сказаны правильные слова, этот разбег даже ещё толком и не начинали.

15.05.202504:45

Новый тренд в ИТ индустрии. Или большой разворот к антицифровизации?

Bloomberg пишет, что шведская фин-тех компания Кlarna, являющаяся мировым лидером в области цифровых платежей с миллионами пользователей, отказывается от принятого в прошлом году решения о полной замене сотрудников искусственным интеллектом и собирается вновь набрать в штат людей.

Что же случилось? Почему ИТ гигант приходит к пониманию, что ему нужен естественный интеллект, а не искусственный?

Всего через год после начала полной замены людей на машины руководство компании открыто признаёт, что стремление сократить расходы за счёт тотального внедрения ИИ привело к снижению качества. Клиенты Кlarna, обращающиеся в тех поддержку с возможностью общения только с ИИ, не всегда получали ожидаемую обратную связь, машинный алгоритм далеко не всегда мог решить сложные, нестандартные вопросы. И это только вызывало раздражение у клиентов, желающих поговорить с реальным человеком и нормально объяснить суть проблемы.

И эксперты соглашаются, что такое решение руководства одного из лидеров большого Фин-теха стало наглядным примером того, как погоня за сокращением издержек и слепая вера в технологию без глубокого понимания её реальных возможностей и ограничений может привести к обратному результату.

Практика показала, что ИИ не способен полностью заменить человека, особенно в таких чувствительных областях, как клиентская поддержка, так как он лишь эффективный инструмент для решения стандартных и относительно простых задач, которые можно загнать в алгоритм. В вопросах же неформальных, сутевых и нестандартных, где ещё и требуется эмпатия и гибкость, тотальное использование ИИ - путь к снижению качества и, как следствие, потере клиентов.

Интересно посмотреть, станет ли такое "прозрение" реальным трендом на антицифровизацию или, как минимум, на снижение темпов перехода на тотальную цифру без анализа очевидных и скрытых рисков.

Мы же остаёмся при убеждении, что в век технологий главные инвестиции - в знания, а значит и в человеческий капитал.

Bloomberg пишет, что шведская фин-тех компания Кlarna, являющаяся мировым лидером в области цифровых платежей с миллионами пользователей, отказывается от принятого в прошлом году решения о полной замене сотрудников искусственным интеллектом и собирается вновь набрать в штат людей.

Что же случилось? Почему ИТ гигант приходит к пониманию, что ему нужен естественный интеллект, а не искусственный?

Всего через год после начала полной замены людей на машины руководство компании открыто признаёт, что стремление сократить расходы за счёт тотального внедрения ИИ привело к снижению качества. Клиенты Кlarna, обращающиеся в тех поддержку с возможностью общения только с ИИ, не всегда получали ожидаемую обратную связь, машинный алгоритм далеко не всегда мог решить сложные, нестандартные вопросы. И это только вызывало раздражение у клиентов, желающих поговорить с реальным человеком и нормально объяснить суть проблемы.

И эксперты соглашаются, что такое решение руководства одного из лидеров большого Фин-теха стало наглядным примером того, как погоня за сокращением издержек и слепая вера в технологию без глубокого понимания её реальных возможностей и ограничений может привести к обратному результату.

Практика показала, что ИИ не способен полностью заменить человека, особенно в таких чувствительных областях, как клиентская поддержка, так как он лишь эффективный инструмент для решения стандартных и относительно простых задач, которые можно загнать в алгоритм. В вопросах же неформальных, сутевых и нестандартных, где ещё и требуется эмпатия и гибкость, тотальное использование ИИ - путь к снижению качества и, как следствие, потере клиентов.

Интересно посмотреть, станет ли такое "прозрение" реальным трендом на антицифровизацию или, как минимум, на снижение темпов перехода на тотальную цифру без анализа очевидных и скрытых рисков.

Мы же остаёмся при убеждении, что в век технологий главные инвестиции - в знания, а значит и в человеческий капитал.

14.05.202504:45

Серьёзный по объёму производства госсектор не за горами?

Конституционный суд определил, что исковая давность исчисляется не с момента сделки, а с даты выявления прокуратурой нарушений.

Таким образом, теперь по сути разрешено пересматривать любые сделки по приватизации 90х, и уж тем более совершённые в более поздний период.

Как говорил Винни Пух, это "жжж" неспроста. С чего вдруг Конституционный суд дал такое определение именно сейчас, когда без мобилизации экономики никак не обойтись?

Ждём дальнейших действий от Генпрокуратуры РФ по важнейшим советским промышленным предприятиям, которые частники или банкротят, или пытаются перепрофилировать.

Без мощного по объёму промышленного производства государственного сектора стране к будущим войнам не подготовиться. Нужен госплан, прямые госинвестиции, госконтроль и ответственность руководителей всех уровней.

Конституционный суд определил, что исковая давность исчисляется не с момента сделки, а с даты выявления прокуратурой нарушений.

Таким образом, теперь по сути разрешено пересматривать любые сделки по приватизации 90х, и уж тем более совершённые в более поздний период.

Как говорил Винни Пух, это "жжж" неспроста. С чего вдруг Конституционный суд дал такое определение именно сейчас, когда без мобилизации экономики никак не обойтись?

Ждём дальнейших действий от Генпрокуратуры РФ по важнейшим советским промышленным предприятиям, которые частники или банкротят, или пытаются перепрофилировать.

Без мощного по объёму промышленного производства государственного сектора стране к будущим войнам не подготовиться. Нужен госплан, прямые госинвестиции, госконтроль и ответственность руководителей всех уровней.

13.05.202504:45

Начало⬆️

➡️Кадры:

2019

Численность работающих в организациях судостроительной промышленности в 2018 году составила около 186 тыс. человек, более 80 процентов которых занято в промышленном производстве. Динамика общей численности работников отрасли с 2013 года характеризуется стабильным ростом.

2025

Будущее отрасли невозможно представить без развития кадрового потенциала. Документ предполагает внедрение механизмов подготовки, привлечения и мотивации сотрудников судостроительных предприятий. Итогом этой работы должно стать увеличение общей численности работников отрасли с нынешних 166 тыс. человек до 190 тыс. в 2036 году и до 200 тыс. человек в 2050 году.

Вывод-вопрос: как должна была реализовываться Стратегия, что количество специалистов, занятых в отрасли, уменьшилось настолько, что теперь необходимо ещё 10 лет, чтобы догнать уровень 2018 года? Или это диверсия?

Интересен один из выводов авторов актуализированной Стратегии: «…Высокая доля импортного оборудования и комплектующих, которая может достигать 70 - 100 процентов. Прекращение поставок импортного оборудования приводит к необходимости перепроектирования судов и поиска новых поставщиков судового оборудования, что увеличивает сроки разработки и строительства судов; высокая стоимость российских комплектующих изделий. По отдельным позициям комплектующее оборудование российского производства на 50 - 80 процентов дороже иностранных аналогов».

Есть ли ещё вопросы относительно достижения технологического суверенитета при таком подходе?

В головах авторов Стратегии технологический суверенитет и импортозамещение – это не организация собственного производства в России, а покупка оборудования, да и самих судов не на Западе, а просто в другом месте. Азия сгодится. В анализе прямо указано, что Китай, Южная Корея и Япония держат 97% рынка гражданского судостроения. Пока покупаем в Китае, а там, глядишь, и Корея с Японией подтянутся.

Интересно, что все наши отраслевые Стратегии до сих пор продолжают готовить «эксперты» либерального толка, которые в принципе не мыслят себе, что Россия может всё производить сама. Россия, согласно либеральным правилам Вашингтонского консенсуса, - нетто-потребитель товаров высокого передела. Будучи страной глобальной Периферии, Россия может (в смысле имеет право) производить лишь сырьё, которое должно быть отгружено на экспорт в страны Метрополии, где собственно, и может (имеет право) находиться высокотехнологичное производство.

Пока в отечественных министерствах и ведомствах будут работать сплошь либерально ориентированные выпускники ВШЭ и счастливые обладатели степеней МВА западных университетов, Россия даже в теории не достигнет технологического суверенитета.

➡️Кадры:

2019

Численность работающих в организациях судостроительной промышленности в 2018 году составила около 186 тыс. человек, более 80 процентов которых занято в промышленном производстве. Динамика общей численности работников отрасли с 2013 года характеризуется стабильным ростом.

2025

Будущее отрасли невозможно представить без развития кадрового потенциала. Документ предполагает внедрение механизмов подготовки, привлечения и мотивации сотрудников судостроительных предприятий. Итогом этой работы должно стать увеличение общей численности работников отрасли с нынешних 166 тыс. человек до 190 тыс. в 2036 году и до 200 тыс. человек в 2050 году.

Вывод-вопрос: как должна была реализовываться Стратегия, что количество специалистов, занятых в отрасли, уменьшилось настолько, что теперь необходимо ещё 10 лет, чтобы догнать уровень 2018 года? Или это диверсия?

Интересен один из выводов авторов актуализированной Стратегии: «…Высокая доля импортного оборудования и комплектующих, которая может достигать 70 - 100 процентов. Прекращение поставок импортного оборудования приводит к необходимости перепроектирования судов и поиска новых поставщиков судового оборудования, что увеличивает сроки разработки и строительства судов; высокая стоимость российских комплектующих изделий. По отдельным позициям комплектующее оборудование российского производства на 50 - 80 процентов дороже иностранных аналогов».

Есть ли ещё вопросы относительно достижения технологического суверенитета при таком подходе?

В головах авторов Стратегии технологический суверенитет и импортозамещение – это не организация собственного производства в России, а покупка оборудования, да и самих судов не на Западе, а просто в другом месте. Азия сгодится. В анализе прямо указано, что Китай, Южная Корея и Япония держат 97% рынка гражданского судостроения. Пока покупаем в Китае, а там, глядишь, и Корея с Японией подтянутся.

Интересно, что все наши отраслевые Стратегии до сих пор продолжают готовить «эксперты» либерального толка, которые в принципе не мыслят себе, что Россия может всё производить сама. Россия, согласно либеральным правилам Вашингтонского консенсуса, - нетто-потребитель товаров высокого передела. Будучи страной глобальной Периферии, Россия может (в смысле имеет право) производить лишь сырьё, которое должно быть отгружено на экспорт в страны Метрополии, где собственно, и может (имеет право) находиться высокотехнологичное производство.

Пока в отечественных министерствах и ведомствах будут работать сплошь либерально ориентированные выпускники ВШЭ и счастливые обладатели степеней МВА западных университетов, Россия даже в теории не достигнет технологического суверенитета.

13.05.202504:45

Распоряжением от 12 мая № 1181-р Правительство актуализировало Стратегию развития судостроительной промышленности. Что не так?

В новостях пишут, что в актуализированной редакции Стратегии развития судостроительной промышленности поставлены задачи увеличения загрузки действующих предприятий судостроительной отрасли, создания судов для работы на Северном морском пути, привлечения высококвалифицированных специалистов.

Логично было предположить, что согласно уже принятой в 2019 году Стратегии развития судостроительной отрасли до 2035 года многие показатели уже выполнены или приблизились к целевым, в результате чего и появилась необходимость актуализации.

Как уведомляет пресс-служба Правительства, в новой редакции документа представлен актуальный анализ внутреннего и мирового спроса на суда (заметим: анализа итогов работы за 6 лет с момента принятия самой Стратегии нет вообще), а также расширены горизонты планирования. Теперь они охватывают период до 2036 года и дальнейшую перспективу до 2050 года (знакомый чиновничий приём со сдвигом сроков вправо).

Обновлённая стратегия предполагает интенсивное развитие отрасли. Так уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%. Для достижения этих целей потребуется обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном соответствии с установленными сроками создания кораблей, а также увеличить долю гражданского флота собственного производства до 61% к 2036 году и до 64% к 2050. Долю серийных судов, выпускаемых российскими предприятиями, предполагается нарастить с 30 до 50% от общего объёма судостроения к 2036 году и до 80% – к 2050 году.

Давайте смотреть, что происходит на самом деле.

Инвестиции в основные фонды отрасли, без чего никакое развитие невозможно:

2019 (принятая Стратегия)

В судостроительной промышленности в настоящее время эксплуатируется более 60 процентов морально устаревшей и до 80 процентов физически изношенной активной части производственных фондов, многие капитальные сооружения устарели, требуют реконструкции и глубокой модернизации

2025 (принятый актуализированный вариант Стратегии)

В рамках базового сценария рассматривается большая модернизация предприятий судостроительной отрасли (публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь", модернизация иных верфей, а также строительство новых мощностей на Дальнем Востоке). При оптимистичном сценарии рассчитана полная перезагрузка судостроительной отрасли с большими инвестициями и опережающим спросом.

Вывод: за 6 лет, несмотря на выделенные немалые бюджетные средства, никаких реальных инвестиций в модернизацию основных фондов не произошло. Сегодня опять рассматриваются лишь планы по «большим инвестициям» в отрасль.

Импортозамещение:

2019

Целевой показатель до 2035 года: обеспечить удовлетворение потребности судостроительной промышленности в электронной компонентной базе отечественного производства и достижение доли судового комплектующего оборудования отечественного производства в стоимости конечной продукции до 75 процентов. К 2026 году довести долю отечественной продукции до 61%.

2025

Также одним из главных направлений работы станет импортозамещение линейки судового комплектующего оборудования – к 2036 году половина такой продукции будет выпускаться в России, а к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%.

Вывод: целевые показатели к 2036 году (50%) значительно ниже запланированных в Стратегии 2019 г. на 2026 год (61%). Вопрос: что делали эти 6 лет и какие принятые меры к ответственным лицам (Минпромторг, Минэк)?

Продолжение⬇️

В новостях пишут, что в актуализированной редакции Стратегии развития судостроительной промышленности поставлены задачи увеличения загрузки действующих предприятий судостроительной отрасли, создания судов для работы на Северном морском пути, привлечения высококвалифицированных специалистов.

Логично было предположить, что согласно уже принятой в 2019 году Стратегии развития судостроительной отрасли до 2035 года многие показатели уже выполнены или приблизились к целевым, в результате чего и появилась необходимость актуализации.

Как уведомляет пресс-служба Правительства, в новой редакции документа представлен актуальный анализ внутреннего и мирового спроса на суда (заметим: анализа итогов работы за 6 лет с момента принятия самой Стратегии нет вообще), а также расширены горизонты планирования. Теперь они охватывают период до 2036 года и дальнейшую перспективу до 2050 года (знакомый чиновничий приём со сдвигом сроков вправо).

Обновлённая стратегия предполагает интенсивное развитие отрасли. Так уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%. Для достижения этих целей потребуется обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном соответствии с установленными сроками создания кораблей, а также увеличить долю гражданского флота собственного производства до 61% к 2036 году и до 64% к 2050. Долю серийных судов, выпускаемых российскими предприятиями, предполагается нарастить с 30 до 50% от общего объёма судостроения к 2036 году и до 80% – к 2050 году.

Давайте смотреть, что происходит на самом деле.

Инвестиции в основные фонды отрасли, без чего никакое развитие невозможно:

2019 (принятая Стратегия)

В судостроительной промышленности в настоящее время эксплуатируется более 60 процентов морально устаревшей и до 80 процентов физически изношенной активной части производственных фондов, многие капитальные сооружения устарели, требуют реконструкции и глубокой модернизации

2025 (принятый актуализированный вариант Стратегии)

В рамках базового сценария рассматривается большая модернизация предприятий судостроительной отрасли (публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь", модернизация иных верфей, а также строительство новых мощностей на Дальнем Востоке). При оптимистичном сценарии рассчитана полная перезагрузка судостроительной отрасли с большими инвестициями и опережающим спросом.

Вывод: за 6 лет, несмотря на выделенные немалые бюджетные средства, никаких реальных инвестиций в модернизацию основных фондов не произошло. Сегодня опять рассматриваются лишь планы по «большим инвестициям» в отрасль.

Импортозамещение:

2019

Целевой показатель до 2035 года: обеспечить удовлетворение потребности судостроительной промышленности в электронной компонентной базе отечественного производства и достижение доли судового комплектующего оборудования отечественного производства в стоимости конечной продукции до 75 процентов. К 2026 году довести долю отечественной продукции до 61%.

2025

Также одним из главных направлений работы станет импортозамещение линейки судового комплектующего оборудования – к 2036 году половина такой продукции будет выпускаться в России, а к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%.

Вывод: целевые показатели к 2036 году (50%) значительно ниже запланированных в Стратегии 2019 г. на 2026 год (61%). Вопрос: что делали эти 6 лет и какие принятые меры к ответственным лицам (Минпромторг, Минэк)?

Продолжение⬇️

12.05.202504:45

Перемены нужны вчера

Сегодня много говорят о том, что СВО - это лишь прилюдия, и впереди маячит новая война объединённой Европы против России, к которой надо готовиться.

Мы часто обращаемся к истокам Победы нашей страны в Великой Отечественной войне и задаёмся вопросом: а сможем ли мы так сегодня, если всё-таки придётся?

Но тогда это был единый народ, коллективное выше личного, экономика с опорой на собственные силы, понимание людей, что они идут защищать истинно народное государство, где нет эксплуатации человека человеком и где справедливость для всех.

Приводим выжимку из доклада доктора исторических наук Багдасаряна "Определение факторов Победы" (Полное видео). Кратко и понятно объясняется, почему нам будет непросто, если страна при патриотической риторике продолжит по факту либеральную линию на воинствующий индивидуализм, воспитание не творцов, а потребителей, поклонение Мамоне "За деньги - да" и не сменит бенефициаров всё ещё действующей социально-экономической модели с сырьевых олигархов и банкиров на простых граждан страны.

Сегодня много говорят о том, что СВО - это лишь прилюдия, и впереди маячит новая война объединённой Европы против России, к которой надо готовиться.

Мы часто обращаемся к истокам Победы нашей страны в Великой Отечественной войне и задаёмся вопросом: а сможем ли мы так сегодня, если всё-таки придётся?

Но тогда это был единый народ, коллективное выше личного, экономика с опорой на собственные силы, понимание людей, что они идут защищать истинно народное государство, где нет эксплуатации человека человеком и где справедливость для всех.

Приводим выжимку из доклада доктора исторических наук Багдасаряна "Определение факторов Победы" (Полное видео). Кратко и понятно объясняется, почему нам будет непросто, если страна при патриотической риторике продолжит по факту либеральную линию на воинствующий индивидуализм, воспитание не творцов, а потребителей, поклонение Мамоне "За деньги - да" и не сменит бенефициаров всё ещё действующей социально-экономической модели с сырьевых олигархов и банкиров на простых граждан страны.

11.05.202505:10

Сказки дедушки Мазая. Или бестолковые зайцы

На днях глава Нацбанка Пышный сообщил агентству Reuters, что Украина рассматривает возможность отказа от доллара США и более тесной привязки своей валюты к евро.

Интересно, эти люди реально не понимают, что в рамках Бреттон-Вудса не то что украинскую валюту, но и евро отвязать от доллара невозможно. Просто не предусмотрено.

Даже Европейский Центральный Банк не может взять и эмитировать евро в любом произвольном объёме. Только по согласованию с ФРС и исключительно в согласованном количестве. Так как чтобы избежать инфляции, ЕС должен вернуть в Штаты или товары на эту сумму, или доллары на американский фондовый рынок. Потому что даже финансовый сектор ЕС целиком и полностью зависит от американского. Так как свой "доморощенный" - лишь бутофория, всегда реагирующая на то, что происходит на финансовых рынках США.

А тут про независимую валюту из третьей лиги...

На днях глава Нацбанка Пышный сообщил агентству Reuters, что Украина рассматривает возможность отказа от доллара США и более тесной привязки своей валюты к евро.

Интересно, эти люди реально не понимают, что в рамках Бреттон-Вудса не то что украинскую валюту, но и евро отвязать от доллара невозможно. Просто не предусмотрено.

Даже Европейский Центральный Банк не может взять и эмитировать евро в любом произвольном объёме. Только по согласованию с ФРС и исключительно в согласованном количестве. Так как чтобы избежать инфляции, ЕС должен вернуть в Штаты или товары на эту сумму, или доллары на американский фондовый рынок. Потому что даже финансовый сектор ЕС целиком и полностью зависит от американского. Так как свой "доморощенный" - лишь бутофория, всегда реагирующая на то, что происходит на финансовых рынках США.

А тут про независимую валюту из третьей лиги...

10.05.202505:05

Новая нормальность, уходящая в пропасть

Части мозаики хаоса, инспирируемого глобалистами Фининтерна, можно увидеть сегодня во всех частях света.

Только что фрагмент засветился в Испании: неожиданно и без видимых причин в стране отрубилось электричество. Встало всё. Людей приучают, что так теперь бывает. Новая нормальность.

Полтора десятка лет назад глобалисты перевели в активную фазу программу "зелёная экономика" как итог внедрявшейся с 1972 года в общественное сознание темы "Пределы роста". Цель - уничтожить мировую тяжёлую промышленность через деградацию и демонтаж электроэнергетических мощностей, "несущих громадный углеродный след". На планете ближайшего будущего с населением 0.5-1 млрд человек, по мнению глобалистов, не нужно будет столько электроэнергии.

И вот в Испании были вырублены сотни тысяч древних оливковых деревьев, чтобы снизить "углеродные выбросы" и освободить место для солнечных батарей. Результат: стало меньше натуральных продуктов, стало меньше электрогенерации, людей заставляют переживать страх. Чтобы в итоге обменять "безопасность" на безусловное подчинение. Первым большим пробным шаром стала "пандемия ковида", и многие показали такую готовность.

У нашей страны пока есть все возможности стать оазисом альтернативной жизни на планете. Пока есть. Но мы всё ещё по инерции продолжаем двигаться в направлениях, предлагаемых наднациональными организациями глобалистов: ВОЗ, ВЭФ, МВФ и прочее.

Части мозаики хаоса, инспирируемого глобалистами Фининтерна, можно увидеть сегодня во всех частях света.

Только что фрагмент засветился в Испании: неожиданно и без видимых причин в стране отрубилось электричество. Встало всё. Людей приучают, что так теперь бывает. Новая нормальность.

Полтора десятка лет назад глобалисты перевели в активную фазу программу "зелёная экономика" как итог внедрявшейся с 1972 года в общественное сознание темы "Пределы роста". Цель - уничтожить мировую тяжёлую промышленность через деградацию и демонтаж электроэнергетических мощностей, "несущих громадный углеродный след". На планете ближайшего будущего с населением 0.5-1 млрд человек, по мнению глобалистов, не нужно будет столько электроэнергии.

И вот в Испании были вырублены сотни тысяч древних оливковых деревьев, чтобы снизить "углеродные выбросы" и освободить место для солнечных батарей. Результат: стало меньше натуральных продуктов, стало меньше электрогенерации, людей заставляют переживать страх. Чтобы в итоге обменять "безопасность" на безусловное подчинение. Первым большим пробным шаром стала "пандемия ковида", и многие показали такую готовность.

У нашей страны пока есть все возможности стать оазисом альтернативной жизни на планете. Пока есть. Но мы всё ещё по инерции продолжаем двигаться в направлениях, предлагаемых наднациональными организациями глобалистов: ВОЗ, ВЭФ, МВФ и прочее.

09.05.202504:45

День Победы

Постсоветская Россия всегда, даже в период ельцинского внешнего управления, искренне и с размахом праздновала День Победы.

И пусть давно уже опускают словосочетание "советского народа" и время от времени, включая школьные учебники истории, пытаются заменить "Великую Отечественную" на "Вторую мировую", наши граждане каждый год от души и "со слезами на глазах" празднуют этот День Победы, которая "одна на всех" и "мы за ценой не постоим".

На каком-то метафизическом уровне наш народ чувствует, что та Победа, добытая нашими дедами и прадедами ценой 27 миллионов жизней советских граждан более 100 национальностей есть Победа справедливости над несправедливостью, добра над злом, коллективизма и массового самопожертвования во имя детей и внуков над индивидуализмом и эгоистичной личной свободой за счёт интересов ближнего. Победа, показавшая все преимущества одного истинно народного государства над объединённым капиталистическим миром, поклоняющимся Мамоне.

Для русского человека в той Победе кроется божественная справедливость, искомый образ будущего, который Россия временно утеряла, но который несомненно возродится вновь, как и прежде приковывая взоры всего остального мира, где о справедливости и равных возможностях для всех могут только мечтать.

Победа - наш путь преодоления беды, в которую не в первый раз вовлекли Россию её внешние и внутренние недруги. И чтобы вновь встать на "путь Победы", нужно прежде определиться с главной бедой: потерей народами России нематериальных смыслов жизни. Духовное опять должно стать выше материального, тогда люди вновь смогут стяжать Дух и почувствовать вдохновение, поймать волну радости творчества, в результате чего в обществе возникнет гармония и то самое органичное развитие страны и личности, о котором так много говорят в последнее время.

Всех с Праздником Великой Победы, что должна послужить России мостом из прошлого напрямую в будущее!

Постсоветская Россия всегда, даже в период ельцинского внешнего управления, искренне и с размахом праздновала День Победы.

И пусть давно уже опускают словосочетание "советского народа" и время от времени, включая школьные учебники истории, пытаются заменить "Великую Отечественную" на "Вторую мировую", наши граждане каждый год от души и "со слезами на глазах" празднуют этот День Победы, которая "одна на всех" и "мы за ценой не постоим".

На каком-то метафизическом уровне наш народ чувствует, что та Победа, добытая нашими дедами и прадедами ценой 27 миллионов жизней советских граждан более 100 национальностей есть Победа справедливости над несправедливостью, добра над злом, коллективизма и массового самопожертвования во имя детей и внуков над индивидуализмом и эгоистичной личной свободой за счёт интересов ближнего. Победа, показавшая все преимущества одного истинно народного государства над объединённым капиталистическим миром, поклоняющимся Мамоне.

Для русского человека в той Победе кроется божественная справедливость, искомый образ будущего, который Россия временно утеряла, но который несомненно возродится вновь, как и прежде приковывая взоры всего остального мира, где о справедливости и равных возможностях для всех могут только мечтать.

Победа - наш путь преодоления беды, в которую не в первый раз вовлекли Россию её внешние и внутренние недруги. И чтобы вновь встать на "путь Победы", нужно прежде определиться с главной бедой: потерей народами России нематериальных смыслов жизни. Духовное опять должно стать выше материального, тогда люди вновь смогут стяжать Дух и почувствовать вдохновение, поймать волну радости творчества, в результате чего в обществе возникнет гармония и то самое органичное развитие страны и личности, о котором так много говорят в последнее время.

Всех с Праздником Великой Победы, что должна послужить России мостом из прошлого напрямую в будущее!

Reposted from: Что делать?

Что делать?

08.05.202507:24

Владимир Морозов, к.э.н., специально для канала "Что делать?"

Минэк рисует сценарии развития... без развития

Примерно раз в шесть месяцев Министерство экономического развития обновляет сценарные условия социально-экономического развития страны на ближайшие три года.

В этот период, по мнению Минэка, главными внешними рисками для российской экономики станут эскалация торговых войн и ужесточение антироссийских санкций. Торговые войны затормозят рост мировой экономики в целом, как следствие, снизится спрос на энергоресурсы, что ударит по доходной части экономики РФ, так как она ориентирована на экспорт сырья. Ключевыми внутренними рисками обозначены дисбаланс спроса и предложения и неснижение ключевой ставки.

И вот тут не вполне понятна корреляция между первым и вторым. По логике авторов прогноза, экономика РФ в ближайшие три года будет оставаться ориентированной преимущественно на экспорт сырья. Если так, то как на это влияет дисбаланс спроса и предложения внутри страны, равно как и высокая ключевая ставка? До этого много лет не влияли, а теперь вдруг стали ключевыми рисками? Или это попытка скрестить ежа с ужом, когда в первой части описано как есть, а во второй притянули за уши озвученный руководством страны приоритет развития реального сектора с высокой добавленной стоимостью?

Если бы Минэк следовал логике решения поставленной задачи развития реального сектора экономики для достижения целей экономического и технологического суверенитета, то вышеописанные внешние факторы были бы указаны не как внешние риски, но основание для переориентации отечественной экономики с сугубо сырьевой на экономику высокого технологического передела.

И тогда на первый план вышла бы задача обеспечить новой модели экономики широкомасштабные инвестиции в реальный сектор. И вот тут можно было бы и обозначить в качестве ключевых внутренних рисков: приоритет финансового сектора экономики над реальным, неизменение денежно-кредитной политики ЦБ, необеспечение государством снятия факторов, влияющих на инфляцию издержек (прежде всего постоянный рост тарифов естественных монополий), неизменение налоговой политики, настроенной под сырьевую модель.

Ну и в идеале Минэку было бы правильно, кроме оценки рисков, прямо предложить пошаговую программу действий на эти самые ближайшие три года с чётким обозначением сроков достижения конкретного результата в натуральных, а не денежных показателях, и ответственных должностных лиц.

Но для этого, правда, в Минэк надо назначить людей, готовых брать на себя ответственность и понимающих, как складывать и умножать, а не делить и отнимать.

Минэк рисует сценарии развития... без развития

Примерно раз в шесть месяцев Министерство экономического развития обновляет сценарные условия социально-экономического развития страны на ближайшие три года.

В этот период, по мнению Минэка, главными внешними рисками для российской экономики станут эскалация торговых войн и ужесточение антироссийских санкций. Торговые войны затормозят рост мировой экономики в целом, как следствие, снизится спрос на энергоресурсы, что ударит по доходной части экономики РФ, так как она ориентирована на экспорт сырья. Ключевыми внутренними рисками обозначены дисбаланс спроса и предложения и неснижение ключевой ставки.

И вот тут не вполне понятна корреляция между первым и вторым. По логике авторов прогноза, экономика РФ в ближайшие три года будет оставаться ориентированной преимущественно на экспорт сырья. Если так, то как на это влияет дисбаланс спроса и предложения внутри страны, равно как и высокая ключевая ставка? До этого много лет не влияли, а теперь вдруг стали ключевыми рисками? Или это попытка скрестить ежа с ужом, когда в первой части описано как есть, а во второй притянули за уши озвученный руководством страны приоритет развития реального сектора с высокой добавленной стоимостью?

Если бы Минэк следовал логике решения поставленной задачи развития реального сектора экономики для достижения целей экономического и технологического суверенитета, то вышеописанные внешние факторы были бы указаны не как внешние риски, но основание для переориентации отечественной экономики с сугубо сырьевой на экономику высокого технологического передела.

И тогда на первый план вышла бы задача обеспечить новой модели экономики широкомасштабные инвестиции в реальный сектор. И вот тут можно было бы и обозначить в качестве ключевых внутренних рисков: приоритет финансового сектора экономики над реальным, неизменение денежно-кредитной политики ЦБ, необеспечение государством снятия факторов, влияющих на инфляцию издержек (прежде всего постоянный рост тарифов естественных монополий), неизменение налоговой политики, настроенной под сырьевую модель.

Ну и в идеале Минэку было бы правильно, кроме оценки рисков, прямо предложить пошаговую программу действий на эти самые ближайшие три года с чётким обозначением сроков достижения конкретного результата в натуральных, а не денежных показателях, и ответственных должностных лиц.

Но для этого, правда, в Минэк надо назначить людей, готовых брать на себя ответственность и понимающих, как складывать и умножать, а не делить и отнимать.

07.05.202504:45

Навстречу технологическому суверенитету! Или как развиваться, сокращая инвестиции

По сообщениям СМИ, Минпромторг отказывается от субсидий производителям и разработчикам электронно-компонентной базы (ЭКБ). Соответствующее письмо было направлено представителям производителей радиоэлектроники. В нём, что самое интересное, просят компании подтвердить готовность к изменению порядка финансирования. Вот такая новая для экономики схема инвестиций в прорывные отрасли. И да, любопытно, если производители напишут в ответ, что не подтверждают готовность, Минпромторг передумает?

Изначально на развитие научно-технического направления на период 2016-2030 гг. планировалось более 900 млрд рублей из федерального бюджета и более 2,7 трлн рублей внебюджетных средств. В ценах 2016 года, разумеется. Однако, несмотря на серьёзную девальвацию рубля и начало гибридной войны против РФ, денег не только не прибавили, но во второй половине прошлого года Минпромторг ещё и приостановил выдачу субсидий производителям радиоэлектроники. А теперь и вовсе обнуление дальнейших инвестиций.

Отрицательный рост по-набиуллиновски в действии. Продолжаем интенсивно двигаться к технологическому суверенитету. Спиной вперёд, шагая в бок.

По сообщениям СМИ, Минпромторг отказывается от субсидий производителям и разработчикам электронно-компонентной базы (ЭКБ). Соответствующее письмо было направлено представителям производителей радиоэлектроники. В нём, что самое интересное, просят компании подтвердить готовность к изменению порядка финансирования. Вот такая новая для экономики схема инвестиций в прорывные отрасли. И да, любопытно, если производители напишут в ответ, что не подтверждают готовность, Минпромторг передумает?

Изначально на развитие научно-технического направления на период 2016-2030 гг. планировалось более 900 млрд рублей из федерального бюджета и более 2,7 трлн рублей внебюджетных средств. В ценах 2016 года, разумеется. Однако, несмотря на серьёзную девальвацию рубля и начало гибридной войны против РФ, денег не только не прибавили, но во второй половине прошлого года Минпромторг ещё и приостановил выдачу субсидий производителям радиоэлектроники. А теперь и вовсе обнуление дальнейших инвестиций.

Отрицательный рост по-набиуллиновски в действии. Продолжаем интенсивно двигаться к технологическому суверенитету. Спиной вперёд, шагая в бок.

Records

22.04.202517:39

2.6KSubscribers01.03.202523:59

400Citation index04.03.202502:28

28.6KAverage views per post01.12.202423:59

10.4KAverage views per ad post12.05.202522:14

179.72%ER05.02.202502:28

1691.32%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

Log in to unlock more functionality.