Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Владимир Варава

Канал исследования русской философии и культуры

Яндекс Дзен: https://dzen.ru/id/65df1bf1d81e6e78f460566a?share_to=link

Яндекс Дзен: https://dzen.ru/id/65df1bf1d81e6e78f460566a?share_to=link

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocation

LanguageOther

Channel creation dateDec 30, 2022

Added to TGlist

May 29, 2024Linked chat

ВВ

Владимир Варава Chat

22

Records

17.05.202513:41

1.8KSubscribers05.04.202523:59

800Citation index18.08.202423:59

88.8KAverage views per post15.10.202423:59

82.9KAverage views per ad post22.03.202523:02

53.19%ER18.08.202423:59

7689.18%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

26.04.202513:00

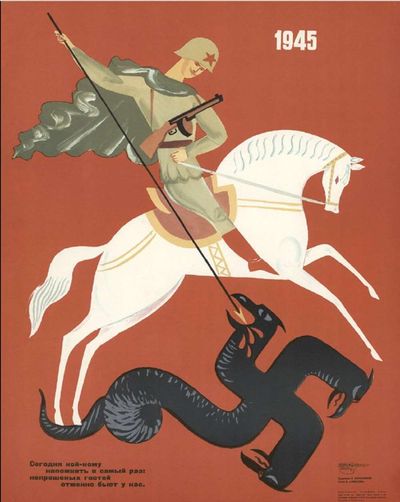

Очень сильный плакат. Подлинное единство русского и советского в момент смертельной угрозы отечеству

29.04.202507:55

Что значит, когда наши политики говорят: устранить первопричины конфликта?

Здесь два измерения, две задачи – минимум и максимум.

Задача минимум – устранить то, что привело к ответным действиям России на агрессивные провокации коллективного запада в феврале 2022 г. Это очевидно. Эта агрессивная политика, которая всегда была характерна для запада, интенсифицировалась в разы с началом распада Советского Союза. И в задачу минимум входит как минимум «ликвидация задолженностей» с 1991 г.

Но есть и задача максимум. Она вневременна, поскольку противостояние России и Запада вневременно. Это даже не геополитическое противостояние, это корневое нравственное противоречие, проходящее через всю ось человеческой истории. Под разными именованиями, в разных политических системах, но это противостояние, одно основанное на жажде наживы, а другое на жажде правды.

Это как бы упрощение той многосложности и многомерности отношений, пронизывающих мировую историю, но которая, в конечном счете всегда сводится к этим предельным состояниям. И поэтому с устранением минимальных первопричин СВО, которые несомненно будут устранены, максимальные первопричины не устранятся. Их устранение – вечная миссия России, ее вселенская миссия, смысл ее бытия.

И поэтому: «И вечный бой! Покой нам только снится», и поэтому, как говорит Платонов, русский солдат «вечное существо», поскольку он «строит вечное добро победы человечества над врагом его существования». И до конца истории этому не будет конца.

Здесь два измерения, две задачи – минимум и максимум.

Задача минимум – устранить то, что привело к ответным действиям России на агрессивные провокации коллективного запада в феврале 2022 г. Это очевидно. Эта агрессивная политика, которая всегда была характерна для запада, интенсифицировалась в разы с началом распада Советского Союза. И в задачу минимум входит как минимум «ликвидация задолженностей» с 1991 г.

Но есть и задача максимум. Она вневременна, поскольку противостояние России и Запада вневременно. Это даже не геополитическое противостояние, это корневое нравственное противоречие, проходящее через всю ось человеческой истории. Под разными именованиями, в разных политических системах, но это противостояние, одно основанное на жажде наживы, а другое на жажде правды.

Это как бы упрощение той многосложности и многомерности отношений, пронизывающих мировую историю, но которая, в конечном счете всегда сводится к этим предельным состояниям. И поэтому с устранением минимальных первопричин СВО, которые несомненно будут устранены, максимальные первопричины не устранятся. Их устранение – вечная миссия России, ее вселенская миссия, смысл ее бытия.

И поэтому: «И вечный бой! Покой нам только снится», и поэтому, как говорит Платонов, русский солдат «вечное существо», поскольку он «строит вечное добро победы человечества над врагом его существования». И до конца истории этому не будет конца.

10.05.202507:28

Парад Победы на Красной Площади вызвал реакцию, которая точно передана в 67-м Псалме: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его». Имеется ввиду реакция враждебных западных и доморощенных русскоговорящих сил.

Что можно противопоставить этому торжеству Правды кроме злобы, клеветы, очернительства? Видно, как демонстрация Великой Победы корежит всех еще оставшихся в живых «мелких бесов». Но все это мимо, все это свидетельство умирания той русофобской идеологии, которой единственно жив сейчас запад.

А действительно, есть ли кроме борьбы с Россией, уничтожение России у запада какие-то позитивные цели? Назовите хоть одну. Цели, перспективы есть у России, для которой борьба с западом никогда не была целью. Россия всегда была вынуждена отвечать на агрессию запада, отвечает она на нее и сейчас.

И западная злоба усиливается еще и от того, что он видит, что ему-то уже вообще жить некуда, нечем и не для чего. Духовный вакуум накрыл эту цивилизацию, ее история действительно закончилась, а у России, как всегда, новая, сильная, светлая перспектива, в орбиту которой попадает все большее и большее количества стран и народов. И Парад Победы это воочию доказал, в очередной раз прогнав силы тьмы.

Что можно противопоставить этому торжеству Правды кроме злобы, клеветы, очернительства? Видно, как демонстрация Великой Победы корежит всех еще оставшихся в живых «мелких бесов». Но все это мимо, все это свидетельство умирания той русофобской идеологии, которой единственно жив сейчас запад.

А действительно, есть ли кроме борьбы с Россией, уничтожение России у запада какие-то позитивные цели? Назовите хоть одну. Цели, перспективы есть у России, для которой борьба с западом никогда не была целью. Россия всегда была вынуждена отвечать на агрессию запада, отвечает она на нее и сейчас.

И западная злоба усиливается еще и от того, что он видит, что ему-то уже вообще жить некуда, нечем и не для чего. Духовный вакуум накрыл эту цивилизацию, ее история действительно закончилась, а у России, как всегда, новая, сильная, светлая перспектива, в орбиту которой попадает все большее и большее количества стран и народов. И Парад Победы это воочию доказал, в очередной раз прогнав силы тьмы.

27.04.202507:25

Моя статья «Идея «виновного подвига» Ивана Ильина в традициях русской философии войны» в «Тетрадях по консерватизму» (№4-2024).

Весь номер посвящен Ильину, в котором раскрыт его образ как глубочайшего подлинно русского философа, что исключает всякие либерально-идеологические инсинуации по его поводу.

Весь номер посвящен Ильину, в котором раскрыт его образ как глубочайшего подлинно русского философа, что исключает всякие либерально-идеологические инсинуации по его поводу.

17.04.202516:01

Русская философия войны и русская философия любви.

Удивительно все-таки как многообразна русская философия.

С одной стороны — это философия жизни и смерти, выходящая на глубокое осмысление войны.

С другой стороны — это философия любви и эроса, тончайшее и глубочайшее понимание смысла отношений мужчины и женщины.

Важно то, что те люди которые писали про войну и смерть, они же пишут про любовь и женщину. Это поистине невероятно, и такого нет ни в одной мировой традиции.

Погружаться в ее тонкости будем на «Женской экзистенции».

Программа курса и запись по ссылке:

https://vvv-school.ru/existence

Удивительно все-таки как многообразна русская философия.

С одной стороны — это философия жизни и смерти, выходящая на глубокое осмысление войны.

С другой стороны — это философия любви и эроса, тончайшее и глубочайшее понимание смысла отношений мужчины и женщины.

Важно то, что те люди которые писали про войну и смерть, они же пишут про любовь и женщину. Это поистине невероятно, и такого нет ни в одной мировой традиции.

Погружаться в ее тонкости будем на «Женской экзистенции».

Программа курса и запись по ссылке:

https://vvv-school.ru/existence

14.05.202516:34

Прошел III Всероссийский образовательный форум

«Государственная ценностная политика в системе образования»

Выступил, поставил вопрос: как обосновать ценность традиционных ценностей? Почему они должны быть приоритетнее либеральных? Простым постулированием и декларированием вопрос не решить. Предложил опираться на русскую философию, где не только эти ценности существуют как данность, но также раскрывается их сущность, показывающая их не только значимость, но и неизбежность.

Порадовало и неожиданное присутствие в компании профессиональных педагогов заслуженной артистки России Марии Шукшиной. Действительно, достойная дочь своего отца. Видно, насколько она искренне болеет за нравственный урон, который претерпело наше общество, да и народ за последние десятилетия. Очень впечатлило ее выступление, услышал реальное правдолюбие Шукшина.

«Государственная ценностная политика в системе образования»

Выступил, поставил вопрос: как обосновать ценность традиционных ценностей? Почему они должны быть приоритетнее либеральных? Простым постулированием и декларированием вопрос не решить. Предложил опираться на русскую философию, где не только эти ценности существуют как данность, но также раскрывается их сущность, показывающая их не только значимость, но и неизбежность.

Порадовало и неожиданное присутствие в компании профессиональных педагогов заслуженной артистки России Марии Шукшиной. Действительно, достойная дочь своего отца. Видно, насколько она искренне болеет за нравственный урон, который претерпело наше общество, да и народ за последние десятилетия. Очень впечатлило ее выступление, услышал реальное правдолюбие Шукшина.

08.05.202509:52

День Победы совершает великие исторические деяния огромного нравственного масштаба. И как он сближает русское и советское до их полного тождества, так он разъединяет фашизм и коммунизм на бесконечную дистанцию.

Собственно, это прозападная либеральная – антисоветская и антирусская публика внедряла идею о близости фашизма и коммунизма как двух «тоталитарных» идеологий 20-го века. Помимо того, что это фактическая историческая ложь, это еще и нравственное преступление перед павшими в Великой Отечественной войне, своим невероятным героизмом, своей кровью вырвавших жало фашизма из тела всего человечества.

И сейчас очевидно следующее. По мере улетучивания либеральной шелухи фигура Гитлера становится все чернее и чернее, а образ Сталина становится все более значимым и достойным. Эта неоспоримая асимметрия – свидетельство того, что война против истины продолжается, но что торжество исторической правды неизбежно. И День Победы – абсолютный нравственный гарант этого торжества.

Собственно, это прозападная либеральная – антисоветская и антирусская публика внедряла идею о близости фашизма и коммунизма как двух «тоталитарных» идеологий 20-го века. Помимо того, что это фактическая историческая ложь, это еще и нравственное преступление перед павшими в Великой Отечественной войне, своим невероятным героизмом, своей кровью вырвавших жало фашизма из тела всего человечества.

И сейчас очевидно следующее. По мере улетучивания либеральной шелухи фигура Гитлера становится все чернее и чернее, а образ Сталина становится все более значимым и достойным. Эта неоспоримая асимметрия – свидетельство того, что война против истины продолжается, но что торжество исторической правды неизбежно. И День Победы – абсолютный нравственный гарант этого торжества.

05.05.202513:28

Россия вновь замерла на пороге своей судьбы. Выполняя важнейшую военную задачу, без которой вообще немыслимо будущее, на идеологическом фронте контур этого будущего неясен. Так всегда бывает, и возможно после нашей победы горизонт очевидности раскроется моментально.

Но «пока – в неизвестном живем», и обречены на непростую работу поиска своего пути. Это конечно удивительно, поскольку другие, прежде всего, западные пути уже на исходе, они покрыты мрачными предзакатными сумерками, Россия же, вопреки всем цивилизационным здравым смыслам, вновь у своего начала, у своих истоков, вновь в раздумье: «куда ж нам плыть»…

Это значит, Россия жива, русский путь отрыт и загадочен. И для продвижения придется на многое опираться, прежде всего на русскую философию, которая всегда так много и напряженно думала о России и мире.

Полагаю, что провидческая мысль Н. Бердяева оказалась на той высоте, которая именно сегодня может быть очень даже востребованной. Часто третируемый в эмигрантской среде «советский патриотизм» Бердяева оказался дальновиднее и глубже даже таких историософских виртуозов как Федор Степун, Иван Ильин и Георгий Федотов. Да многих, почти всех.

Бердяев выделялся тем, что мыслил историософски более глубоко и масштабно и видел современный ему советский этап как состоявшийся, глубоко присущий русскому мировидению. В «Русской идее» в 1946 г. он давал такой прогноз: «В русской истории есть уже пять периодов, которые дают разные образы. Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия советская. И возможно, что будет еще новая Россия».

Вот эта «новая» Россия именно новая, еще неведомая, но предощущаемая. Она уже не будет ни киевской, ни московской, ни петровской, ни советской. То есть не будет в чистом виде ни православной, ни коммунистической, но будет русской и, вобрав всю метафизику русского бытия, «будет еще новая Россия».

Но «пока – в неизвестном живем», и обречены на непростую работу поиска своего пути. Это конечно удивительно, поскольку другие, прежде всего, западные пути уже на исходе, они покрыты мрачными предзакатными сумерками, Россия же, вопреки всем цивилизационным здравым смыслам, вновь у своего начала, у своих истоков, вновь в раздумье: «куда ж нам плыть»…

Это значит, Россия жива, русский путь отрыт и загадочен. И для продвижения придется на многое опираться, прежде всего на русскую философию, которая всегда так много и напряженно думала о России и мире.

Полагаю, что провидческая мысль Н. Бердяева оказалась на той высоте, которая именно сегодня может быть очень даже востребованной. Часто третируемый в эмигрантской среде «советский патриотизм» Бердяева оказался дальновиднее и глубже даже таких историософских виртуозов как Федор Степун, Иван Ильин и Георгий Федотов. Да многих, почти всех.

Бердяев выделялся тем, что мыслил историософски более глубоко и масштабно и видел современный ему советский этап как состоявшийся, глубоко присущий русскому мировидению. В «Русской идее» в 1946 г. он давал такой прогноз: «В русской истории есть уже пять периодов, которые дают разные образы. Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия советская. И возможно, что будет еще новая Россия».

Вот эта «новая» Россия именно новая, еще неведомая, но предощущаемая. Она уже не будет ни киевской, ни московской, ни петровской, ни советской. То есть не будет в чистом виде ни православной, ни коммунистической, но будет русской и, вобрав всю метафизику русского бытия, «будет еще новая Россия».

12.05.202509:42

Многоликая, разноликая, но единая в своей сущности София, Вечная Женственность, воспетая В. Соловьевым и ставшая для Блока символом его Прекрасной Дамы и Незнакомки. Вообще, ставшая Музой для множества русских поэтических натур.

Но вот Муза Блока, его жена Любовь Дмитриевна, вдохновительница его Прекрасной Дамы, совершает истинно софийный поступок – уходит на войну сестрой милосердия в Первую мировую. И очень добросовестно выполняет свою тяжелую работу.

Сразу вспоминается софиология смерти и софиология войны С. Булгакова – София не только там, где эротично и вдохновенно, но в самой гуще тьмы, на войне и смерти. И там она выполняет свою женско-божественную работу просветления, изгнания ужаса и мрака.

И вот вопрос: как София, вдохновительница поэтов, носитель вечно женственного начала становится санитаркой на войне.

Но вот Муза Блока, его жена Любовь Дмитриевна, вдохновительница его Прекрасной Дамы, совершает истинно софийный поступок – уходит на войну сестрой милосердия в Первую мировую. И очень добросовестно выполняет свою тяжелую работу.

Сразу вспоминается софиология смерти и софиология войны С. Булгакова – София не только там, где эротично и вдохновенно, но в самой гуще тьмы, на войне и смерти. И там она выполняет свою женско-божественную работу просветления, изгнания ужаса и мрака.

И вот вопрос: как София, вдохновительница поэтов, носитель вечно женственного начала становится санитаркой на войне.

07.05.202509:52

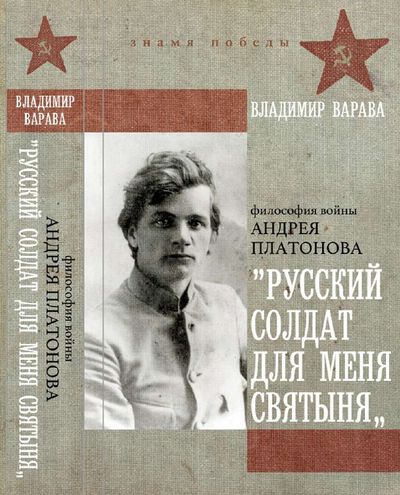

То, что писал о фашизме Андрей Платонов очень ценно для понимания этого явления, и особенно для современных его проявлений именно там, где он и появился – в Европе. Европа – родина фашизма, фашизм – исключительно западноевропейское явление. Это необходимо помнить сегодня.

Размышления Платонова о фашизме важны, поскольку он предстает здесь в трех ипостасях: как великий русский писатель мирового уровня, наследник традиций Достоевского, как глубочайший философ и как военный корреспондент, прошедший через Великую Отечественную войну.

Платонов раскрыл всемирно-историческое зло фашизма, показал метафизику зла фашизма. В фашизме Платонов увидел настолько противоположное русской сущности образование, что в итоге представил целостную концепцию фашизма как крайне патологического проявления испорченной природы человека, которому противостоит Россия и русский солдат. Противостоит и сегодня.

Можно сказать, что у Платонова разработана антропология фашизма, как бы кощунственно это ни звучало, такое своеобразное изучение предельных человеческих патологий и девиаций.

Предельную суть фашиста и фашизма Платонов выразил в очень емком и точном слове «пустодушие». В этом слове дано объяснение этого явления: здесь концентрация всех пороков человечества: злоба, месть, ненависть, зависть, гордыня, презрение и неспособность к раскаянию, хотя бы к признанию своих ошибок. Гордыня, превратившаяся из греха в страшнейшее преступление против человечности. Это и привело в итоге к закономерному финалу – инфернальному желанию покорить все человечество, уничтожив неугодные ему части.

Фашизм – это сама смерть, воплощенная в гитлеровских карателях. И русский солдат, герой Платонова, вобравший в себя всю духовную силу русского преодоления смерти, распознал это в фашисте. Отсюда его ненависть, ярость, непримиримость в борьбе с врагом как с предельным злом, поскольку этот враг – сама смерть.

«Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп».

Так говорит герой Платонова, так всегда говорит и действует русский солдат, который попирает смертью смерть и останавливает движение зла в мире.

Размышления Платонова о фашизме важны, поскольку он предстает здесь в трех ипостасях: как великий русский писатель мирового уровня, наследник традиций Достоевского, как глубочайший философ и как военный корреспондент, прошедший через Великую Отечественную войну.

Платонов раскрыл всемирно-историческое зло фашизма, показал метафизику зла фашизма. В фашизме Платонов увидел настолько противоположное русской сущности образование, что в итоге представил целостную концепцию фашизма как крайне патологического проявления испорченной природы человека, которому противостоит Россия и русский солдат. Противостоит и сегодня.

Можно сказать, что у Платонова разработана антропология фашизма, как бы кощунственно это ни звучало, такое своеобразное изучение предельных человеческих патологий и девиаций.

Предельную суть фашиста и фашизма Платонов выразил в очень емком и точном слове «пустодушие». В этом слове дано объяснение этого явления: здесь концентрация всех пороков человечества: злоба, месть, ненависть, зависть, гордыня, презрение и неспособность к раскаянию, хотя бы к признанию своих ошибок. Гордыня, превратившаяся из греха в страшнейшее преступление против человечности. Это и привело в итоге к закономерному финалу – инфернальному желанию покорить все человечество, уничтожив неугодные ему части.

Фашизм – это сама смерть, воплощенная в гитлеровских карателях. И русский солдат, герой Платонова, вобравший в себя всю духовную силу русского преодоления смерти, распознал это в фашисте. Отсюда его ненависть, ярость, непримиримость в борьбе с врагом как с предельным злом, поскольку этот враг – сама смерть.

«Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп».

Так говорит герой Платонова, так всегда говорит и действует русский солдат, который попирает смертью смерть и останавливает движение зла в мире.

16.05.202506:48

На третьем Всероссийском образовательном форуме пару дней назад говорили о человеке и технологическом прогрессе. Разумеется, разговор шел об искусственном интеллекте, о его пользе и вреде для жизни и здоровья, прежде всего, молодого поколения.

Все позиции делятся на апологетическую и критическую. Причем одна переходит в другую. Острая критика ИИ неизбежно заканчивается тезисом о неизбежности прогресса, о невозможности его остановить, то есть его апологией, а апология ИИ предупреждает о возможных негативных последствиях, как правило, для психики, и заканчивается его критикой. Такая диалектика, круг и тупик: запретить нельзя развивать. И все идет своим чередом. Куда идет – неизвестно, и об этом мало кто думает. А главное – зачем идет?

В разговорах об ИИ явно нахватает философского измерения. Дело не в том, чтобы «мракобесно» критиковать технологический прогресс или «позитивистски» восторгаться им. Технологический прогресс – это всегда симптом кризиса, упадка, конца человека, знак беды. Это очень хорошо было понятно в начале века Бердяеву и Шпенглеру. Если технологии рванули, значит антропология пуста. Так и получилось: две мировые войны с этой точки зрения – это милитаризм плюс технология минус человек. Результат известен.

И сейчас нужно думать не о том, как бороться с ИИ и другими технологиями, или как их «синтезировать» с духовно-нравственными ценностями. Это вообще-то идея, мягко говоря, бредовая. Сейчас нужно услышать то послание, какое нам шлет техника. Что техника хочет нам сказать на этот раз, на этом уже нейро- и биотехнологическом витке. Нужно услышать голос техники.

Все позиции делятся на апологетическую и критическую. Причем одна переходит в другую. Острая критика ИИ неизбежно заканчивается тезисом о неизбежности прогресса, о невозможности его остановить, то есть его апологией, а апология ИИ предупреждает о возможных негативных последствиях, как правило, для психики, и заканчивается его критикой. Такая диалектика, круг и тупик: запретить нельзя развивать. И все идет своим чередом. Куда идет – неизвестно, и об этом мало кто думает. А главное – зачем идет?

В разговорах об ИИ явно нахватает философского измерения. Дело не в том, чтобы «мракобесно» критиковать технологический прогресс или «позитивистски» восторгаться им. Технологический прогресс – это всегда симптом кризиса, упадка, конца человека, знак беды. Это очень хорошо было понятно в начале века Бердяеву и Шпенглеру. Если технологии рванули, значит антропология пуста. Так и получилось: две мировые войны с этой точки зрения – это милитаризм плюс технология минус человек. Результат известен.

И сейчас нужно думать не о том, как бороться с ИИ и другими технологиями, или как их «синтезировать» с духовно-нравственными ценностями. Это вообще-то идея, мягко говоря, бредовая. Сейчас нужно услышать то послание, какое нам шлет техника. Что техника хочет нам сказать на этот раз, на этом уже нейро- и биотехнологическом витке. Нужно услышать голос техники.

13.05.202508:51

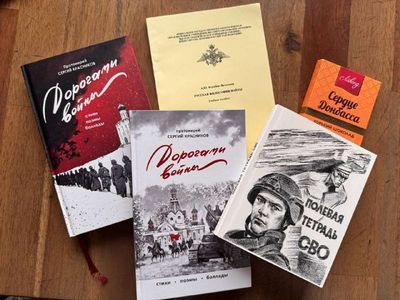

Подарки из Донецка и Ростова-на-Дону

11.05.202511:15

Уже в печати. Скоро должна выйти (М.: Издательство АСТ, редакция "КПД")

24.04.202513:33

Готова запись открытого семинара «Женская экзистенция»

Смотреть по ссылке

Смотреть по ссылке

15.05.202505:06

Log in to unlock more functionality.