Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Україна Сейчас | УС: новини, політика

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Україна Сейчас | УС: новини, політика

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Україна Сейчас | УС: новини, політика

Стальной шлем

शैक्षिक मनोरंजन

Политическая история Нового и Новейшего времени

YouTube: https://www.youtube.com/@Стальной_шлем

Patreon: https://www.patreon.com/stahlhelm

Boosty: https://boosty.to/stahlhelm18

Для связи: @Jungstahlhelm

YouTube: https://www.youtube.com/@Стальной_шлем

Patreon: https://www.patreon.com/stahlhelm

Boosty: https://boosty.to/stahlhelm18

Для связи: @Jungstahlhelm

TGlist रेटिंग

0

0

प्रकारसार्वजनिक

सत्यापन

असत्यापितविश्वसनीयता

अविश्वसनीयस्थानРосія

भाषाअन्य

चैनल निर्माण की तिथिSep 11, 2017

TGlist में जोड़ा गया

Sep 20, 2023संलग्न समूह

Телеграмер Тагеблатт

60

रिकॉर्ड

22.05.202523:59

19.8Kसदस्य29.03.202520:48

1000उद्धरण सूचकांक21.04.202523:59

10.5Kप्रति पोस्ट औसत दृश्य02.01.202523:59

4.2Kप्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य28.12.202423:59

5.23%ER20.04.202519:51

53.76%ERR

+7

09.05.202507:04

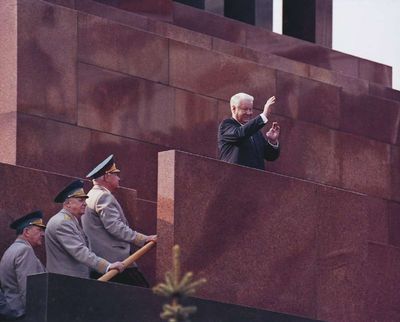

Ежегодный военный парад на 9 мая на Красной площади в Москве – яркий пример постсоветской политики памяти. При СССР ежегодные военные парады устраивали только на 7 ноября (до 1968 г. – ещё и на 1 мая), а парадов Победы было лишь четыре – 24 июня 1945 г. и три в юбилейные годовщины 9 мая: в 1965, 1985 и 1990 гг.

В Российской Федерации ежегодные парады на День Победы проходят с 1995 г. Для исследователей политики памяти они являются прекрасным материалом для наблюдения, как организаторы празднеств взаимодействуют с советской и постсоветской символикой.

Пожалуй, самым ярким визуальным примером такого рода является драпировка Мавзолея, которая уже ровно 20 лет приводит в ярость часть общественности.

Между тем, ещё Борис Ельцин не постеснялся дважды использовать Мавзолей в качестве трибуны. Правда, в 1995 г. слово «Ленин» было закрыто зеленью, но в 1996 г. Ельцин стоял на трибуне Мавзолея без какого-либо сокрытия имени того, кто там похоронен.

Однако с 1997 г. для руководства страны стали возводить невысокую приступку перед Мавзолеем, откуда теперь и зачитывались речи. Первый опыт драпировки Мавзолея состоялся в 2004 г., когда его прикрыли множеством триколоров. Ну а с 2005 г. и по сей день вот уже 20 лет Мавзолей закрывают циклопическими конструкциями с трибунами для множества гостей. В этом году, например, впервые возвели козырёк.

В Российской Федерации ежегодные парады на День Победы проходят с 1995 г. Для исследователей политики памяти они являются прекрасным материалом для наблюдения, как организаторы празднеств взаимодействуют с советской и постсоветской символикой.

Пожалуй, самым ярким визуальным примером такого рода является драпировка Мавзолея, которая уже ровно 20 лет приводит в ярость часть общественности.

Между тем, ещё Борис Ельцин не постеснялся дважды использовать Мавзолей в качестве трибуны. Правда, в 1995 г. слово «Ленин» было закрыто зеленью, но в 1996 г. Ельцин стоял на трибуне Мавзолея без какого-либо сокрытия имени того, кто там похоронен.

Однако с 1997 г. для руководства страны стали возводить невысокую приступку перед Мавзолеем, откуда теперь и зачитывались речи. Первый опыт драпировки Мавзолея состоялся в 2004 г., когда его прикрыли множеством триколоров. Ну а с 2005 г. и по сей день вот уже 20 лет Мавзолей закрывают циклопическими конструкциями с трибунами для множества гостей. В этом году, например, впервые возвели козырёк.

18.05.202516:00

Marocchinate

Кто только не воевал в Итальянской кампании 1943 – 1945 гг. на стороне Союзников помимо британцев и американцев. В составе британских войск сражались войска из Канады, Индии, Новой Зеландии, Южной Африки и еврейские добровольцы из Палестины. Также тут воевали поляки, бразильцы, греки и перешедшие на сторону Антигитлеровской коалиции части Королевской итальянской армии.

Ещё здесь сражался Экспедиционный корпус «Свободной Франции» – четыре дивизии в количестве 112 тыс. человек: 1-я французская, 2-я и 4-я марокканские и 3-я алжирская. Эти регулярные колониальные войска назывались «тиральерами». В составе резерва также находились иррегулярные марокканские части – «гумьеры». Один «гум» соответствовал роте, несколько «гумов» объединялись в «таборы» – батальоны.

В мае 1944 г. гумьеры наряду с поляками сыграли ключевую роль в прорыве немецкого фронта под Монте-Кассино, что позволило Союзникам занять Центральную Италию. В течение следующих недель французские войска в целом и марокканские гумьеры в частности занимались грабежами и убийствами в регионе Чочария юго-восточнее Рима. За это время они изнасиловали несколько тысяч итальянцев, невзирая на пол и возраст: среди жертв были и женщины, и мужчины, и девочки, и мальчики, и старухи. Эта волна насилия вошла в историю под термином «Marocchinate».

Уже в 1960-х гг. появились утверждения, будто командующий Французским Экспедиционным корпусом генерал Альфонс Жюэн в письменном виде обещал дать гумьерам 50 часов на разграбление всей округи в случае их военного успеха. Правда, оригинала этого «приказа» никто никогда не видел и не предоставил. Тем не менее критики указывали на то, что французские офицеры, пусть и не санкционировали прямо «похождения» своих подчинённых, но относились к ним с большой терпимостью.

Сами французы утверждали, будто отдельные инциденты были намеренно масштабированы и гипертрофированы немецкой и фашистской пропагандой с целью разжечь ненависть к Союзникам среди населения. В конце концов, более 150 человек были осуждены самими французскими военным трибуналами за насилие над итальянцами.

После личного обращения Папы Римского Пия XII к Шарлю де Голлю, марокканские гумьеры были выведены из Италии. Впоследствии они участвовали в высадке в Южной Франции, а затем вместе с остальными французскими войсками дошли до Бадена и Вюртемберга, где также отметились насилием и грабежами уже против немцев.

Сразу после войны Франция согласилась выплатить компенсации 1,5 тыс. жертв изнасилований. Какие-то выплаты своим пострадавшим гражданам производила и Италия, но это всё нужно было доказывать, а для женщин в патриархальном обществе тема изнасилований была «неудобной» и «стыдной», поэтому мало кто прошёл этот путь до конца.

В 1957 г. вышел роман итальянского писателя Альберто Моравиа «Чочара», в котором марокканские гумьеры прямо в церкви насилуют мать и дочь. В 1960 г. этот роман был экранизирован с Софи Лорен в главной роли, за которую она получила «Оскар».

В 1990-х гг. итальянский Сенат заявил о 2 – 3 тыс. изнасилованных. Различные общественные ассоциации считают это число заниженным в несколько раз и доводят свои оценки до нескольких десятков тысяч. В 2020-х гг. правящее правое правительство Джорджи Мелони стало продвигать усилия по признанию 18 мая – даты взятия Монте-Кассино – национальным Днём памяти жертв «Marocchinate».

Кто только не воевал в Итальянской кампании 1943 – 1945 гг. на стороне Союзников помимо британцев и американцев. В составе британских войск сражались войска из Канады, Индии, Новой Зеландии, Южной Африки и еврейские добровольцы из Палестины. Также тут воевали поляки, бразильцы, греки и перешедшие на сторону Антигитлеровской коалиции части Королевской итальянской армии.

Ещё здесь сражался Экспедиционный корпус «Свободной Франции» – четыре дивизии в количестве 112 тыс. человек: 1-я французская, 2-я и 4-я марокканские и 3-я алжирская. Эти регулярные колониальные войска назывались «тиральерами». В составе резерва также находились иррегулярные марокканские части – «гумьеры». Один «гум» соответствовал роте, несколько «гумов» объединялись в «таборы» – батальоны.

В мае 1944 г. гумьеры наряду с поляками сыграли ключевую роль в прорыве немецкого фронта под Монте-Кассино, что позволило Союзникам занять Центральную Италию. В течение следующих недель французские войска в целом и марокканские гумьеры в частности занимались грабежами и убийствами в регионе Чочария юго-восточнее Рима. За это время они изнасиловали несколько тысяч итальянцев, невзирая на пол и возраст: среди жертв были и женщины, и мужчины, и девочки, и мальчики, и старухи. Эта волна насилия вошла в историю под термином «Marocchinate».

Уже в 1960-х гг. появились утверждения, будто командующий Французским Экспедиционным корпусом генерал Альфонс Жюэн в письменном виде обещал дать гумьерам 50 часов на разграбление всей округи в случае их военного успеха. Правда, оригинала этого «приказа» никто никогда не видел и не предоставил. Тем не менее критики указывали на то, что французские офицеры, пусть и не санкционировали прямо «похождения» своих подчинённых, но относились к ним с большой терпимостью.

Сами французы утверждали, будто отдельные инциденты были намеренно масштабированы и гипертрофированы немецкой и фашистской пропагандой с целью разжечь ненависть к Союзникам среди населения. В конце концов, более 150 человек были осуждены самими французскими военным трибуналами за насилие над итальянцами.

После личного обращения Папы Римского Пия XII к Шарлю де Голлю, марокканские гумьеры были выведены из Италии. Впоследствии они участвовали в высадке в Южной Франции, а затем вместе с остальными французскими войсками дошли до Бадена и Вюртемберга, где также отметились насилием и грабежами уже против немцев.

Сразу после войны Франция согласилась выплатить компенсации 1,5 тыс. жертв изнасилований. Какие-то выплаты своим пострадавшим гражданам производила и Италия, но это всё нужно было доказывать, а для женщин в патриархальном обществе тема изнасилований была «неудобной» и «стыдной», поэтому мало кто прошёл этот путь до конца.

В 1957 г. вышел роман итальянского писателя Альберто Моравиа «Чочара», в котором марокканские гумьеры прямо в церкви насилуют мать и дочь. В 1960 г. этот роман был экранизирован с Софи Лорен в главной роли, за которую она получила «Оскар».

В 1990-х гг. итальянский Сенат заявил о 2 – 3 тыс. изнасилованных. Различные общественные ассоциации считают это число заниженным в несколько раз и доводят свои оценки до нескольких десятков тысяч. В 2020-х гг. правящее правое правительство Джорджи Мелони стало продвигать усилия по признанию 18 мая – даты взятия Монте-Кассино – национальным Днём памяти жертв «Marocchinate».

22.05.202516:00

Скоро лето. Как планируете его провести?

Настроиться на нужный лад вам поможет японская реклама пароходных компаний начала XX в.

Настроиться на нужный лад вам поможет японская реклама пароходных компаний начала XX в.

से पुनः पोस्ट किया: Большие пожары🔥

Большие пожары🔥

04.05.202513:00

Сегодня Александру Керенскому исполнилось бы 144 года. Люди столько не живут, а вот память о них — вполне.

Впрочем, в памяти Керенский остался политическим неудачником. О нём вспоминают с иронией: некудышный политик, позёр, болтун. Такой взгляд на него определён тем, что мы знаем его судьбу.

А вот представьте себе, если бы революция пошла другим путём, и Керенский остался в памяти не беглецом, а героем подполья, трибуном свободы, борющимся с диктатурой.

О том, как Керенский скрывался от большевиков, писали бы в духе серии "Пламенные революционеры". Не шутили бы про женское платье, а описывали все перемещения в героическом жанре последнего подполья Ленина.

Вот в этом жанре я и переписал биографический эпизод о подполье Керенского в Финляндии. Он мало известен в таких подробностях, потому что никому не интересен путь проигравшего. Но в условностях жанра любой, кто дал герою приют, становится важной фигурой.

Иногда полезно взглянуть на историю не как на цепь неизбежностей, а как на поле возможностей.

https://telegra.ph/Kerenskij-v-finskom-podpole-05-02

#памятнаядата

Впрочем, в памяти Керенский остался политическим неудачником. О нём вспоминают с иронией: некудышный политик, позёр, болтун. Такой взгляд на него определён тем, что мы знаем его судьбу.

А вот представьте себе, если бы революция пошла другим путём, и Керенский остался в памяти не беглецом, а героем подполья, трибуном свободы, борющимся с диктатурой.

О том, как Керенский скрывался от большевиков, писали бы в духе серии "Пламенные революционеры". Не шутили бы про женское платье, а описывали все перемещения в героическом жанре последнего подполья Ленина.

Вот в этом жанре я и переписал биографический эпизод о подполье Керенского в Финляндии. Он мало известен в таких подробностях, потому что никому не интересен путь проигравшего. Но в условностях жанра любой, кто дал герою приют, становится важной фигурой.

Иногда полезно взглянуть на историю не как на цепь неизбежностей, а как на поле возможностей.

https://telegra.ph/Kerenskij-v-finskom-podpole-05-02

#памятнаядата

05.05.202515:00

Другие парады Победы

Самым известным парадом Победы во Второй мировой войне на постсоветском пространстве, очевидно, является московский парад на Красной площади 24 июня 1945 г. Чуть менее, но всё же известен совместный парад Победы четырёх держав в Берлине 7 сентября 1945 г. Однако у Союзников по Антигитлеровской коалиции состоялись ещё несколько парадов, которые остались совершенно неизвестны для русскоязычного читателя.

Хронологически первый парад Победы провели французы 18 июня 1945 г. на Елисейских полях в Париже в пятую годовщину воззвания генерала Шарля де Голля, что «Свободная Франция» продолжает войну против Германии, в то время как законный премьер-министр Филипп Петен анонсировал перемирие. В центре торжеств оказалась 2-я бронетанковая дивизия генерала Филиппа Леклерка, что оскорбило генерала Жана де Латра де Тассиньи, и тот отказался присутствовать на параде. Также здесь были представлены колониальные войска, а почётным гостем де Голля стал султан Марокко Мухаммед V.

21 июля 1945 г. в Берлине на фоне уже начавшейся Потсдамской конференции прошёл британский парад Победы, на котором присутствовали командующий британскими оккупационными войсками фельдмаршал Бернард Монтгомери, пока ещё действующий премьер-министр Уинстон Черчилль и будущий глава кабинета Клемент Эттли.

Советский парад в честь Победы над Японией состоялся в Харбине 16 сентября 1945 г. Им командовал генерал-лейтенант артиллерии Константин Казаков, а принимал – генерал-полковник Афанасий Белобородов, который тогда командовал 1-й Краснознамённой армией.

В США прошли два парада Победы, и оба в Нью-Йорке. Первый и самый масштабный состоялся 27 октября 1945 г. в День военно-морского флота в присутствии президента Гарри Трумэна. Второй и более скромный по масштабам прошёл 12 января 1946 г. На нём честь представлять всю американскую армию выпала 82-й воздушно-десантной дивизии.

После союзнического парада Победы 7 сентября 1945 г. в Берлине состоялись ещё как минимум два совместных парада представителей всех четырёх союзных держав. Один прошёл 11 ноября 1945 г. в честь открытия мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Следующий – и последний – состоялся 8 мая 1946 г. в первую годовщину Победы.

Пожалуй, главный «западный» парад Победы состоялся 8 июня 1946 г. в Лондоне. В нём участвовали представители от Великобритании, её колоний и доминионов, а также США, Франции, гоминьдановского Китая и почти всех мало-мальски значимых членов Антигитлеровской коалиции, вплоть до Люксембурга, Бразилии, Мексики и Эфиопии. Не было только трёх держав, которых звали, но они не поехали: СССР, Югославии и Польши.

С последней вышла особо запутанная история. Изначально лейбористский кабинет Эттли пригласил на торжества только представителей Временного правительства непосредственно из самой Польши, где в 1945 – 1947 гг. правила шаткая коалиция между коммунистами, социалистами, аграриями и либералами. Однако в Соединённом Королевстве оставалось значительное число воевавших поляков, которые считали «своим» только «правительство в изгнании» – сама Великобритания признавала его с 1939 по 1945 гг. На сторону этих поляков встала консервативная оппозиция во главе с Черчиллем, и в последний момент приглашения получили польские лётчики и ряд генералов, подчинявшихся «правительству в изгнании».

Однако лётчики отказались идти без представителей других польских родов войск (а сражались и сухопутные войска, и моряки). Отказом ответили и генералы. В свою очередь, Временное правительство оскорбилось, что на парад вообще позвали «эмигрантов», и тоже отказалось в нём участвовать. В итоге британский парад Победы во Второй мировой войне прошёл без страны, ради защиты которой Великобритания в неё и вступила.

Самым известным парадом Победы во Второй мировой войне на постсоветском пространстве, очевидно, является московский парад на Красной площади 24 июня 1945 г. Чуть менее, но всё же известен совместный парад Победы четырёх держав в Берлине 7 сентября 1945 г. Однако у Союзников по Антигитлеровской коалиции состоялись ещё несколько парадов, которые остались совершенно неизвестны для русскоязычного читателя.

Хронологически первый парад Победы провели французы 18 июня 1945 г. на Елисейских полях в Париже в пятую годовщину воззвания генерала Шарля де Голля, что «Свободная Франция» продолжает войну против Германии, в то время как законный премьер-министр Филипп Петен анонсировал перемирие. В центре торжеств оказалась 2-я бронетанковая дивизия генерала Филиппа Леклерка, что оскорбило генерала Жана де Латра де Тассиньи, и тот отказался присутствовать на параде. Также здесь были представлены колониальные войска, а почётным гостем де Голля стал султан Марокко Мухаммед V.

21 июля 1945 г. в Берлине на фоне уже начавшейся Потсдамской конференции прошёл британский парад Победы, на котором присутствовали командующий британскими оккупационными войсками фельдмаршал Бернард Монтгомери, пока ещё действующий премьер-министр Уинстон Черчилль и будущий глава кабинета Клемент Эттли.

Советский парад в честь Победы над Японией состоялся в Харбине 16 сентября 1945 г. Им командовал генерал-лейтенант артиллерии Константин Казаков, а принимал – генерал-полковник Афанасий Белобородов, который тогда командовал 1-й Краснознамённой армией.

В США прошли два парада Победы, и оба в Нью-Йорке. Первый и самый масштабный состоялся 27 октября 1945 г. в День военно-морского флота в присутствии президента Гарри Трумэна. Второй и более скромный по масштабам прошёл 12 января 1946 г. На нём честь представлять всю американскую армию выпала 82-й воздушно-десантной дивизии.

После союзнического парада Победы 7 сентября 1945 г. в Берлине состоялись ещё как минимум два совместных парада представителей всех четырёх союзных держав. Один прошёл 11 ноября 1945 г. в честь открытия мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Следующий – и последний – состоялся 8 мая 1946 г. в первую годовщину Победы.

Пожалуй, главный «западный» парад Победы состоялся 8 июня 1946 г. в Лондоне. В нём участвовали представители от Великобритании, её колоний и доминионов, а также США, Франции, гоминьдановского Китая и почти всех мало-мальски значимых членов Антигитлеровской коалиции, вплоть до Люксембурга, Бразилии, Мексики и Эфиопии. Не было только трёх держав, которых звали, но они не поехали: СССР, Югославии и Польши.

С последней вышла особо запутанная история. Изначально лейбористский кабинет Эттли пригласил на торжества только представителей Временного правительства непосредственно из самой Польши, где в 1945 – 1947 гг. правила шаткая коалиция между коммунистами, социалистами, аграриями и либералами. Однако в Соединённом Королевстве оставалось значительное число воевавших поляков, которые считали «своим» только «правительство в изгнании» – сама Великобритания признавала его с 1939 по 1945 гг. На сторону этих поляков встала консервативная оппозиция во главе с Черчиллем, и в последний момент приглашения получили польские лётчики и ряд генералов, подчинявшихся «правительству в изгнании».

Однако лётчики отказались идти без представителей других польских родов войск (а сражались и сухопутные войска, и моряки). Отказом ответили и генералы. В свою очередь, Временное правительство оскорбилось, что на парад вообще позвали «эмигрантов», и тоже отказалось в нём участвовать. В итоге британский парад Победы во Второй мировой войне прошёл без страны, ради защиты которой Великобритания в неё и вступила.

03.05.202516:00

Немецкие «Титаники»

Зимой и весной 1945 г. Кригсмарине проводило операцию «Ганнибал» по эвакуации немцев с побережья Балтийского моря – из Курляндии, Западной и Восточной Пруссии, а также Померании. Наряду с чисто военным отступлением Вермахта это было частью грандиозного исхода большинства этнических немцев из Восточной Европы, который в итоге затронул около 12 млн. человек.

В ходе операции «Ганнибал» произошли несколько крупнейших морских катастроф в человеческой истории по числу жертв, когда советские подлодки топили переполненные немецкие транспортные корабли. Справедливости ради, все они были законными военными целями – транспортники оставались судами Кригсмарине, не имели никаких специфических маркировок, вроде красных крестов, несли собственное вооружение, шли в сопровождении других военных кораблей и наряду с тысячами гражданских лиц перевозили также и военнослужащих.

В условиях хаоса, паники и коллапса государственности учёт пассажиров вёлся спустя рукава, так что точное число жертв в каждом конкретном случае остаётся неизвестным. 30 января 1945 г. советская подлодка С-13 потопила лайнер «Вильгельм Густлофф», который перевозил от 6 до 10,5 тыс. человек. Следовательно, количество жертв скачет от 5 до 9 тыс. 10 февраля всё та же С-13 потопила лайнер «Генерал фон Штойбен», в результате чего погибли около 3,5 – 4 тыс. человек. 16 апреля подлодка Л-3 успешно торпедировала лайнер «Гойя», который унёс на дно от 6 до 7 тыс. пассажиров.

Особняком среди этих морских катастроф стоит трагедия, которая разыгралась в бухте Любека 3 мая 1945 г.

Лайнер «Кап Аркона» был спущен на воду в 1927 г. и до войны курсировал между Гамбургом и Буэнос-Айресом. В 1940 г. Кригсмарине реквизировало корабль и перепрофилировало его под плавучую казарму. В 1942 г. «Кап Аркона» буквально снялась в роли «Титаника» в одноименном пропагандистском фильме, в котором знаменитая катастрофа произошла из-за жадности английских капиталистов, а главными спасителями перепуганных пассажиров стали героические немцы. В начале 1945 г. судно также участвовало в операции «Ганнибал», но избежало участи вышеназванных кораблей.

Весной из-за износа турбин «Кап Аркону» отправили в Любекскую бухту, где она наряду с лайнером «Дойчланд» и грузовыми судами «Тильбек» и «Афины», стала плавучей тюрьмой для тысяч узников, которых пригнали сюда из концлагерей, чтобы они не достались Союзникам. В переполненных трюмах заключённых без еды, воды и медицинской помощи было легче контролировать, а в перспективе и убить путём затопления судов. Но в итоге узники погибли не от рук немцев.

На Любек наступали британцы, которые получили данные, будто верхушка СС собирается бежать отсюда в пока ещё оккупированную Норвегию. Дело выглядело срочным, и командование решило не тратить время на дополнительную перепроверку, хотя сотрудники «Красного Креста» из нейтральных стран и сообщали, что в гавани есть корабли с узниками на борту.

3 мая состоялся налёт истребителей-бомбардировщиков «Тайфун», для которых в бухте находились только законные военные цели. Судя по всему, «Дойчланд» утонул пустым, а вот «Кап Аркона» и «Тильбек» загорелись и пошли ко дну с тысячами заключённых на борту, хотя большая часть немецкой команды и охранников успели спастись. Тех из узников, кто оказался в воде, либо расстреливали британцы с самолётов, либо добивали сами немцы. В итоге на «Кап Арконе» погибли от 4,5 до 5 тыс. заключённых (спаслись около 350), на «Тильбеке» – около 2,8 тыс. (спаслись около 50).

Безоговорочная капитуляция Вермахта перед британцами в Северо-Западной Германии, Дании и Нидерландах была подписана вечером следующего дня, 4 мая.

Зимой и весной 1945 г. Кригсмарине проводило операцию «Ганнибал» по эвакуации немцев с побережья Балтийского моря – из Курляндии, Западной и Восточной Пруссии, а также Померании. Наряду с чисто военным отступлением Вермахта это было частью грандиозного исхода большинства этнических немцев из Восточной Европы, который в итоге затронул около 12 млн. человек.

В ходе операции «Ганнибал» произошли несколько крупнейших морских катастроф в человеческой истории по числу жертв, когда советские подлодки топили переполненные немецкие транспортные корабли. Справедливости ради, все они были законными военными целями – транспортники оставались судами Кригсмарине, не имели никаких специфических маркировок, вроде красных крестов, несли собственное вооружение, шли в сопровождении других военных кораблей и наряду с тысячами гражданских лиц перевозили также и военнослужащих.

В условиях хаоса, паники и коллапса государственности учёт пассажиров вёлся спустя рукава, так что точное число жертв в каждом конкретном случае остаётся неизвестным. 30 января 1945 г. советская подлодка С-13 потопила лайнер «Вильгельм Густлофф», который перевозил от 6 до 10,5 тыс. человек. Следовательно, количество жертв скачет от 5 до 9 тыс. 10 февраля всё та же С-13 потопила лайнер «Генерал фон Штойбен», в результате чего погибли около 3,5 – 4 тыс. человек. 16 апреля подлодка Л-3 успешно торпедировала лайнер «Гойя», который унёс на дно от 6 до 7 тыс. пассажиров.

Особняком среди этих морских катастроф стоит трагедия, которая разыгралась в бухте Любека 3 мая 1945 г.

Лайнер «Кап Аркона» был спущен на воду в 1927 г. и до войны курсировал между Гамбургом и Буэнос-Айресом. В 1940 г. Кригсмарине реквизировало корабль и перепрофилировало его под плавучую казарму. В 1942 г. «Кап Аркона» буквально снялась в роли «Титаника» в одноименном пропагандистском фильме, в котором знаменитая катастрофа произошла из-за жадности английских капиталистов, а главными спасителями перепуганных пассажиров стали героические немцы. В начале 1945 г. судно также участвовало в операции «Ганнибал», но избежало участи вышеназванных кораблей.

Весной из-за износа турбин «Кап Аркону» отправили в Любекскую бухту, где она наряду с лайнером «Дойчланд» и грузовыми судами «Тильбек» и «Афины», стала плавучей тюрьмой для тысяч узников, которых пригнали сюда из концлагерей, чтобы они не достались Союзникам. В переполненных трюмах заключённых без еды, воды и медицинской помощи было легче контролировать, а в перспективе и убить путём затопления судов. Но в итоге узники погибли не от рук немцев.

На Любек наступали британцы, которые получили данные, будто верхушка СС собирается бежать отсюда в пока ещё оккупированную Норвегию. Дело выглядело срочным, и командование решило не тратить время на дополнительную перепроверку, хотя сотрудники «Красного Креста» из нейтральных стран и сообщали, что в гавани есть корабли с узниками на борту.

3 мая состоялся налёт истребителей-бомбардировщиков «Тайфун», для которых в бухте находились только законные военные цели. Судя по всему, «Дойчланд» утонул пустым, а вот «Кап Аркона» и «Тильбек» загорелись и пошли ко дну с тысячами заключённых на борту, хотя большая часть немецкой команды и охранников успели спастись. Тех из узников, кто оказался в воде, либо расстреливали британцы с самолётов, либо добивали сами немцы. В итоге на «Кап Арконе» погибли от 4,5 до 5 тыс. заключённых (спаслись около 350), на «Тильбеке» – около 2,8 тыс. (спаслись около 50).

Безоговорочная капитуляция Вермахта перед британцами в Северо-Западной Германии, Дании и Нидерландах была подписана вечером следующего дня, 4 мая.

से पुनः पोस्ट किया: Pontus

Pontus

08.05.202517:01

Вето на конклаве

Большую часть истории папства светские правители имели право вето («jus exclusivae»), чтобы не допустить избрания тех, кто им не нравился. В раннем Средневековье этим правом пользовались императоры Восточной Римской империи, когда Рим находился в составе Византии, а в Новое время, начиная с XVII века, открытые «пожелания», кого бы они не хотели видеть на папском престоле, через своих кардиналов передавали короли Испании и Франции, а также императоры Священной Римской империи, впоследствии — Австрии. Хотя подобное право вето формально не было обязательным, большинство кардиналов к нему прислушивались: Римской курии было ни к чему ссориться с могущественными католическими государствами.

В последний раз jus exclusivae использовалось на конклаве 1903 года. Предыдущий папа Лев XIII (1878–1903) считался «либералом» (естественно, по строгим католическим меркам), разработавшим основы католического социального учения и пытавшимся примирить французских католиков со светской Третьей республикой. Следовательно, основная борьба на конклаве должна была развернуться между государственным секретарём (аналог премьер-министра) предыдущего Папы — «либералом» Мариано Рамполлой — и «консерватором» Джироламо Марией Готти.

Рамполла лидировал и шёл к тому, чтобы набрать необходимые две трети голосов. Однако внезапно император Франц Иосиф I передал через краковского кардинала своё jus exclusivae. Существуют разные версии, почему император сделал это. По одной из них, Рамполла в своё время противился христианскому захоронению кронпринца Рудольфа, покончившего с собой. По другой — монарх не простил кардиналу эпизод, когда тот настоял, чтобы австрийские власти наконец признали избрание Карла Люгера мэром Вены. Это был основатель и лидер Христианско-социальной партии, которая совмещала культурный консерватизм, требования социальных реформ и антисемитизм. Есть также предположения, будто император обиделся за французских католиков, которым Рамполла советовал дружить со светской республикой, либо оказал услугу Италии, которой кардинал не нравился из-за своей принципиальности по Римскому вопросу.

Юридически jus exclusivae не было обязательным, и кардиналы на словах даже публично осудили такое вмешательство, но внутренне решили, что им ни к чему ссориться с влиятельным католическим монархом. В итоге конклав избрал «компромиссного» кандидата — Джузеппе Сарто, который взял себе имя Пий X (1903–1914) и впоследствии проявил себя как твёрдый консерватор. Однако своим первым распоряжением он запретил jus exclusivae даже в форме «пожеланий» и постановил отлучать от Церкви тех кардиналов, которые впредь попробуют передавать подобные «просьбы».

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Итория

Большую часть истории папства светские правители имели право вето («jus exclusivae»), чтобы не допустить избрания тех, кто им не нравился. В раннем Средневековье этим правом пользовались императоры Восточной Римской империи, когда Рим находился в составе Византии, а в Новое время, начиная с XVII века, открытые «пожелания», кого бы они не хотели видеть на папском престоле, через своих кардиналов передавали короли Испании и Франции, а также императоры Священной Римской империи, впоследствии — Австрии. Хотя подобное право вето формально не было обязательным, большинство кардиналов к нему прислушивались: Римской курии было ни к чему ссориться с могущественными католическими государствами.

В последний раз jus exclusivae использовалось на конклаве 1903 года. Предыдущий папа Лев XIII (1878–1903) считался «либералом» (естественно, по строгим католическим меркам), разработавшим основы католического социального учения и пытавшимся примирить французских католиков со светской Третьей республикой. Следовательно, основная борьба на конклаве должна была развернуться между государственным секретарём (аналог премьер-министра) предыдущего Папы — «либералом» Мариано Рамполлой — и «консерватором» Джироламо Марией Готти.

Рамполла лидировал и шёл к тому, чтобы набрать необходимые две трети голосов. Однако внезапно император Франц Иосиф I передал через краковского кардинала своё jus exclusivae. Существуют разные версии, почему император сделал это. По одной из них, Рамполла в своё время противился христианскому захоронению кронпринца Рудольфа, покончившего с собой. По другой — монарх не простил кардиналу эпизод, когда тот настоял, чтобы австрийские власти наконец признали избрание Карла Люгера мэром Вены. Это был основатель и лидер Христианско-социальной партии, которая совмещала культурный консерватизм, требования социальных реформ и антисемитизм. Есть также предположения, будто император обиделся за французских католиков, которым Рамполла советовал дружить со светской республикой, либо оказал услугу Италии, которой кардинал не нравился из-за своей принципиальности по Римскому вопросу.

Юридически jus exclusivae не было обязательным, и кардиналы на словах даже публично осудили такое вмешательство, но внутренне решили, что им ни к чему ссориться с влиятельным католическим монархом. В итоге конклав избрал «компромиссного» кандидата — Джузеппе Сарто, который взял себе имя Пий X (1903–1914) и впоследствии проявил себя как твёрдый консерватор. Однако своим первым распоряжением он запретил jus exclusivae даже в форме «пожеланий» и постановил отлучать от Церкви тех кардиналов, которые впредь попробуют передавать подобные «просьбы».

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Итория

25.04.202516:00

«Республиканцы» и «республиканишки»

На протяжении 20 лет – с 1922 по 1943 гг. – фашистский режим Бенито Муссолини в Италии существовал параллельно с монархией Савойской династии. Однако в июле 1943 г. король Виктор Эммануил III сверг дуче и посадил его под арест, стремясь заключить сепаратный мир с Союзниками по Антигитлеровской коалиции. В сентябре англо-американские войска высадились на Апеннинском полуострове, а королевское правительство подписало с ними перемирие, после чего немцы вторглись в Италию и освободили Муссолини, который провозгласил «Итальянскую Социальную республику».

На фоне Второй мировой войны в Италии началась собственная Гражданская война, в которой фашисты-республиканцы противостояли королевскому правительству и широкой партийной антифашистской коалиции – «Комитету национального освобождения» (CLN), куда входили коммунисты, социалисты, либералы и христианские демократы. Большая часть партий Комитета сами были республиканскими, но на время войны согласились объединиться с монархическим Савойским правительством. Так, например, лидер коммунистов Пальмиро Тольятти являлся заместителем премьер-министра при бывшем фашистском маршале Пьетро Бадольо.

И тут возникла проблема, как описывать вражеский режим Социальной республики. Значительная часть антифашистов, оставаясь республиканцами, не собирались «марать» об фашистов это слово. Так возникло лексическое разделение, которое впоследствии будет часто встречаться и в послевоенной Италии: есть «правильные» антифашистские республиканцы – «repubblicani», а есть «неправильные» фашистские республиканишки – «repubblichini».

Эта лексическая разница напоминает схожее разделение между словами «collaboration» и «сollaborationnisme» в отношении Франции. «Collaboration» – это государственная политика режима Виши при маршале Филиппе Петене, которая исходила из мнения, что раз Германия победит в войне, то в национальных интересах консервативной Франции встроиться в «Новый европейский порядок». «Сollaborationnisme» – это стратегия ряда французских политиков, вроде Жака Дорио и Марселя Деа, которые сотрудничали с немцами «не за страх, а за совесть», потому что искренне считали фашизм наиболее подходящей идеологией для Франции будущего.

Но вернёмся к Италии. Бывшая Королевская армия распалась на «армию Юга», которая в британской униформе сражалась на стороне Союзников, и «армию Севера» – Национальную республиканскую армию, которая сражалась на стороне немцев.

Одновременно в тылу Социальной республики шла партизанская война. Разные антифашистские партии имели свои собственные формирования: у коммунистов – бригады Гарибальди, у социалистов – бригады Маттеотти, у либералов – бригады Мадзини, у католиков – бригады «Зелёного пламени». Свои партизанские части были также у монархистов, троцкистов и анархистов. Чем-то это напоминает польское партийное разнообразие партизанских движений в те же годы Второй мировой.

Фашисты боролись против партизан при помощи внутренних войск – Национальной республиканской гвардии, и партийной милиции – «Чёрных бригад».

В апреле 1945 г. Союзники начали финальное наступление в Северной Италии. На этом фоне 25 апреля партизаны подняли всеобщее восстание в тылу Социальной республики под лозунгом «Сдавайся или умри!». Эта дата до сих пор является национальным праздником, известным как «День освобождения». 28 апреля коммунистические партизаны расстреляли схваченного Муссолини, после чего его труп вместе с телами других казнённых высокопоставленных фашистов вывесили вниз головой в Милане. 29 апреля в Казерте немцы подписали Акт о капитуляции на Итальянском фронте, который распространялся и на Социальную республику. 2 мая боевые действия окончательно прекратились.

Через год – в июне 1946 г. – в Италии прошёл конституционный референдум, на котором 54% избирателей проголосовали за установление республики. Королевство Италия пало, и возникла Итальянская республика, которая существует до сих пор.

На протяжении 20 лет – с 1922 по 1943 гг. – фашистский режим Бенито Муссолини в Италии существовал параллельно с монархией Савойской династии. Однако в июле 1943 г. король Виктор Эммануил III сверг дуче и посадил его под арест, стремясь заключить сепаратный мир с Союзниками по Антигитлеровской коалиции. В сентябре англо-американские войска высадились на Апеннинском полуострове, а королевское правительство подписало с ними перемирие, после чего немцы вторглись в Италию и освободили Муссолини, который провозгласил «Итальянскую Социальную республику».

На фоне Второй мировой войны в Италии началась собственная Гражданская война, в которой фашисты-республиканцы противостояли королевскому правительству и широкой партийной антифашистской коалиции – «Комитету национального освобождения» (CLN), куда входили коммунисты, социалисты, либералы и христианские демократы. Большая часть партий Комитета сами были республиканскими, но на время войны согласились объединиться с монархическим Савойским правительством. Так, например, лидер коммунистов Пальмиро Тольятти являлся заместителем премьер-министра при бывшем фашистском маршале Пьетро Бадольо.

И тут возникла проблема, как описывать вражеский режим Социальной республики. Значительная часть антифашистов, оставаясь республиканцами, не собирались «марать» об фашистов это слово. Так возникло лексическое разделение, которое впоследствии будет часто встречаться и в послевоенной Италии: есть «правильные» антифашистские республиканцы – «repubblicani», а есть «неправильные» фашистские республиканишки – «repubblichini».

Эта лексическая разница напоминает схожее разделение между словами «collaboration» и «сollaborationnisme» в отношении Франции. «Collaboration» – это государственная политика режима Виши при маршале Филиппе Петене, которая исходила из мнения, что раз Германия победит в войне, то в национальных интересах консервативной Франции встроиться в «Новый европейский порядок». «Сollaborationnisme» – это стратегия ряда французских политиков, вроде Жака Дорио и Марселя Деа, которые сотрудничали с немцами «не за страх, а за совесть», потому что искренне считали фашизм наиболее подходящей идеологией для Франции будущего.

Но вернёмся к Италии. Бывшая Королевская армия распалась на «армию Юга», которая в британской униформе сражалась на стороне Союзников, и «армию Севера» – Национальную республиканскую армию, которая сражалась на стороне немцев.

Одновременно в тылу Социальной республики шла партизанская война. Разные антифашистские партии имели свои собственные формирования: у коммунистов – бригады Гарибальди, у социалистов – бригады Маттеотти, у либералов – бригады Мадзини, у католиков – бригады «Зелёного пламени». Свои партизанские части были также у монархистов, троцкистов и анархистов. Чем-то это напоминает польское партийное разнообразие партизанских движений в те же годы Второй мировой.

Фашисты боролись против партизан при помощи внутренних войск – Национальной республиканской гвардии, и партийной милиции – «Чёрных бригад».

В апреле 1945 г. Союзники начали финальное наступление в Северной Италии. На этом фоне 25 апреля партизаны подняли всеобщее восстание в тылу Социальной республики под лозунгом «Сдавайся или умри!». Эта дата до сих пор является национальным праздником, известным как «День освобождения». 28 апреля коммунистические партизаны расстреляли схваченного Муссолини, после чего его труп вместе с телами других казнённых высокопоставленных фашистов вывесили вниз головой в Милане. 29 апреля в Казерте немцы подписали Акт о капитуляции на Итальянском фронте, который распространялся и на Социальную республику. 2 мая боевые действия окончательно прекратились.

Через год – в июне 1946 г. – в Италии прошёл конституционный референдум, на котором 54% избирателей проголосовали за установление республики. Королевство Италия пало, и возникла Итальянская республика, которая существует до сих пор.

से पुनः पोस्ट किया: Берсальеры

Берсальеры

06.05.202518:00

28 апреля, чуть более недели тому назад, тихо прошла восьмидесятая годовщина расстрела Бенито Андреа Амилькаре Муссолини — Дуче итальянского фашизма. Кончил свои дни строитель общества новой формации у калитки виллы Бельмонт на озере Комо, расстрелянный бывшим бухгалтером Вальтером Аудизио. К этой круглой дате на самом деле я про неё забыл и публикую материал сейчас ¡антихайп!, перевёл и подготовил воспоминания Микеле Моретти, комиссара 52-й бригады Гарибальди и очевидца последних часов жизни Дуче.

Именем итальянского народа:

воспоминания о последних

часах жизни Бенито Муссолини

Il vostro Bersagliere

Именем итальянского народа:

воспоминания о последних

часах жизни Бенито Муссолини

Il vostro Bersagliere

16.05.202515:00

На параде в Москве 9 мая 2025 г. в качестве гостей присутствовали 29 глав государств и правительств:

9 республик из бывшего ⚡️СССР: 🇧🇾Беларусь, 🇰🇿Казахстан, 🇺🇿Узбекистан, 🇹🇯Таджикистан, 🇰🇬Кыргызстан, 🇹🇲Туркменистан, 🇦🇲Армения, 🇷🇺Абхазия и 🇷🇺Южная Осетия.

6 из Африки южнее Сахары: 🇪🇹Эфиопия, 🇨🇬Республика Конго, 🇧🇫Буркина-Фасо, 🇿🇼Зимбабве, 🇬🇼Гвинея-Бисау, 🇬🇶Экваториальная Гвинея.

5 из Азиатско-Тихоокеанского региона: 🇨🇳КНР, 🇲🇳Монголия, 🇻🇳Вьетнам, 🇲🇲Мьянма, 🇵🇬Папуа-Новая Гвинея.

3 из Европы: 🇷🇸Сербия, 🇧🇦Босния и Герцеговина (и 🏳️Республика Сербская в её составе), 🇸🇰Словакия.

3 из Арабского мира: 🇪🇬Египет, 🇵🇸Палестина, 🇱🇾Ливия.

3 из Латинской Америки: 🇧🇷Бразилия, 🇨🇺Куба, 🇻🇪Венесуэла.

Составил краткие справки, кто и как из перечисленных государств отметился в годы Второй мировой войны, на чьей стороне воевал или хотя бы помогал. Основное внимание уделил тем странам, о чьей истории широкой аудитории в русскоязычном пространстве известно мало.

Boosty: https://boosty.to/stahlhelm18/posts/18a2e187-854b-46c5-b00c-39a998221933

Patreon: https://www.patreon.com/posts/nashi-soiuzniki-129110278

9 республик из бывшего ⚡️СССР: 🇧🇾Беларусь, 🇰🇿Казахстан, 🇺🇿Узбекистан, 🇹🇯Таджикистан, 🇰🇬Кыргызстан, 🇹🇲Туркменистан, 🇦🇲Армения, 🇷🇺Абхазия и 🇷🇺Южная Осетия.

6 из Африки южнее Сахары: 🇪🇹Эфиопия, 🇨🇬Республика Конго, 🇧🇫Буркина-Фасо, 🇿🇼Зимбабве, 🇬🇼Гвинея-Бисау, 🇬🇶Экваториальная Гвинея.

5 из Азиатско-Тихоокеанского региона: 🇨🇳КНР, 🇲🇳Монголия, 🇻🇳Вьетнам, 🇲🇲Мьянма, 🇵🇬Папуа-Новая Гвинея.

3 из Европы: 🇷🇸Сербия, 🇧🇦Босния и Герцеговина (и 🏳️Республика Сербская в её составе), 🇸🇰Словакия.

3 из Арабского мира: 🇪🇬Египет, 🇵🇸Палестина, 🇱🇾Ливия.

3 из Латинской Америки: 🇧🇷Бразилия, 🇨🇺Куба, 🇻🇪Венесуэла.

Составил краткие справки, кто и как из перечисленных государств отметился в годы Второй мировой войны, на чьей стороне воевал или хотя бы помогал. Основное внимание уделил тем странам, о чьей истории широкой аудитории в русскоязычном пространстве известно мало.

Boosty: https://boosty.to/stahlhelm18/posts/18a2e187-854b-46c5-b00c-39a998221933

Patreon: https://www.patreon.com/posts/nashi-soiuzniki-129110278

28.04.202516:00

Освобождение и революционное правосудие

Вы наверняка видели эти фотографии с побритыми налысо французскими женщинами, обвинёнными в связях с немецкими оккупантами, которых бойцы Сопротивления гонят сквозь издевающуюся толпу. В русскоязычном сегменте Интернета такие фото обычно снабжены негодующими комментариями, проклинающими французов за «трусость», сдачу страны и умение воевать только против женщин. Этот сюжет идеально укладывается в российский (и шире – англосаксонский) нарратив недооценивать вклад Франции в общую победу во Второй мировой войне – я-то считаю, что эта страна абсолютно заслуженно вошла в число держав-победительниц с постоянным местом в Совбезе ООН и собственными зонами оккупации в Германии и Австрии.

Но пост будет не об этом. В указанном сюжете с опозоренными и побритыми налысо женщинами мне больше интересен вопрос, а где было Французское государство и органы правопорядка во время всех этих бессудных линчеваний?

А их не было. Режим Виши уже исчез, а власть Временного правительства генерала де Голля пока существовала скорее только на бумаге.

Важный сюжет, который как мне кажется, остаётся за пределами широкого внимания, состоит в том, что в момент освобождения многих европейских государств силами Антигитлеровской коалиции, там происходили социально-политические революции. Много где Вторая мировая и оккупация «Оси» наложились на собственные гражданские войны. Самым известным примером такого рода является Югославия, но вообще то же самое справедливо и в отношении Италии, и в отношении Франции.

В условиях революции «старые» формы государственного правопорядка оказываются повержены, новым нужно время для формирования, а потому на какой-то период устанавливается «революционное правосознание» со всеми сопутствующими атрибутами, вроде коллективной эйфории и бессудных расправ над «врагами».

Франция пережила этот революционный момент в августе и сентябре 1944 г., а Северная Италия – в апреле и мае 1945 г. По приблизительным оценкам, в каждой из этих стран от бессудных расправ погибли примерно по 10 тыс. человек. Именно тогда случились большинство стихийных обриваний французских женщин, и только в этот момент Бенито Муссолини с Кларой Петаччи и прочими высшими фашистскими иерархами могли быть расстреляны залётными партизанами у деревенской стены, а их трупы публично вывешены на поругание миланской толпе.

Уже через один-два месяца вся эта «вольница» уступила место более-менее организованному государственному правосудию. Те из коллаборационистов, кому удалось пережить критический «революционный момент», оказывались на скамье подсудимых, и даже если их приговаривали к смерти, то теперь это происходило в рамках судебной процедуры, а не в формате «разорван толпой» или «убит какими-то непонятными вооружёнными людьми на улице». Для сравнения, во Франции по приговорам судов были казнены около 800 человек.

Большинство же коллаборационистов избежали и этой участи, и были приговорены к другим формам наказания: тюремному заключению, штрафу или поражению в гражданских правах. Во Франции число таковых осуждённых составило около 100 тыс. человек.

Однако у всякой чистки есть свои пределы. Иметь в своём составе десятки тысяч «лишенцев» – всегда большой политический вызов для государств, и обычно они рано или поздно стремятся нивелировать эту проблему. В случае с послевоенными Францией и Италией это выразилось в череде амнистий, которые одновременно отменяли наказания как для фашистских коллаборационистов, так и для излишне ретивых в самосудах антифашистов. Примечательно, что итальянскую амнистию в июне 1946 г. подписал тогдашний министр юстиции и глава Коммунистической партии Пальмиро Тольятти. Во Франции амнистии были последовательно проведены в 1947, 1951 и 1953 гг.

На этом массовые наказания за дела Второй мировой войны окончательно ушли в прошлое, уступив место индивидуальным преследованиям отдельных военных преступников, вроде Мориса Папона или Поля Тувье, и то с большой временной задержкой. Юридические разбирательства сменились работой с коллективной исторической памятью.

Вы наверняка видели эти фотографии с побритыми налысо французскими женщинами, обвинёнными в связях с немецкими оккупантами, которых бойцы Сопротивления гонят сквозь издевающуюся толпу. В русскоязычном сегменте Интернета такие фото обычно снабжены негодующими комментариями, проклинающими французов за «трусость», сдачу страны и умение воевать только против женщин. Этот сюжет идеально укладывается в российский (и шире – англосаксонский) нарратив недооценивать вклад Франции в общую победу во Второй мировой войне – я-то считаю, что эта страна абсолютно заслуженно вошла в число держав-победительниц с постоянным местом в Совбезе ООН и собственными зонами оккупации в Германии и Австрии.

Но пост будет не об этом. В указанном сюжете с опозоренными и побритыми налысо женщинами мне больше интересен вопрос, а где было Французское государство и органы правопорядка во время всех этих бессудных линчеваний?

А их не было. Режим Виши уже исчез, а власть Временного правительства генерала де Голля пока существовала скорее только на бумаге.

Важный сюжет, который как мне кажется, остаётся за пределами широкого внимания, состоит в том, что в момент освобождения многих европейских государств силами Антигитлеровской коалиции, там происходили социально-политические революции. Много где Вторая мировая и оккупация «Оси» наложились на собственные гражданские войны. Самым известным примером такого рода является Югославия, но вообще то же самое справедливо и в отношении Италии, и в отношении Франции.

В условиях революции «старые» формы государственного правопорядка оказываются повержены, новым нужно время для формирования, а потому на какой-то период устанавливается «революционное правосознание» со всеми сопутствующими атрибутами, вроде коллективной эйфории и бессудных расправ над «врагами».

Франция пережила этот революционный момент в августе и сентябре 1944 г., а Северная Италия – в апреле и мае 1945 г. По приблизительным оценкам, в каждой из этих стран от бессудных расправ погибли примерно по 10 тыс. человек. Именно тогда случились большинство стихийных обриваний французских женщин, и только в этот момент Бенито Муссолини с Кларой Петаччи и прочими высшими фашистскими иерархами могли быть расстреляны залётными партизанами у деревенской стены, а их трупы публично вывешены на поругание миланской толпе.

Уже через один-два месяца вся эта «вольница» уступила место более-менее организованному государственному правосудию. Те из коллаборационистов, кому удалось пережить критический «революционный момент», оказывались на скамье подсудимых, и даже если их приговаривали к смерти, то теперь это происходило в рамках судебной процедуры, а не в формате «разорван толпой» или «убит какими-то непонятными вооружёнными людьми на улице». Для сравнения, во Франции по приговорам судов были казнены около 800 человек.

Большинство же коллаборационистов избежали и этой участи, и были приговорены к другим формам наказания: тюремному заключению, штрафу или поражению в гражданских правах. Во Франции число таковых осуждённых составило около 100 тыс. человек.

Однако у всякой чистки есть свои пределы. Иметь в своём составе десятки тысяч «лишенцев» – всегда большой политический вызов для государств, и обычно они рано или поздно стремятся нивелировать эту проблему. В случае с послевоенными Францией и Италией это выразилось в череде амнистий, которые одновременно отменяли наказания как для фашистских коллаборационистов, так и для излишне ретивых в самосудах антифашистов. Примечательно, что итальянскую амнистию в июне 1946 г. подписал тогдашний министр юстиции и глава Коммунистической партии Пальмиро Тольятти. Во Франции амнистии были последовательно проведены в 1947, 1951 и 1953 гг.

На этом массовые наказания за дела Второй мировой войны окончательно ушли в прошлое, уступив место индивидуальным преследованиям отдельных военных преступников, вроде Мориса Папона или Поля Тувье, и то с большой временной задержкой. Юридические разбирательства сменились работой с коллективной исторической памятью.

05.05.202516:00

И ещё цветной хроники с лондонского парада Победы 8 июня 1946 г. В кадре присутствуют: военная и тыловая техника, представители британских родов войск и тыловых служб, американцы, французы, китайцы, индийцы, австралийцы (или новозеландцы?), греки и норвежцы. Советского Союза и Югославии на параде не было, но их флаги можно разглядеть в общем ряду знамён, вывешенных вдоль улицы Мэлл.

https://www.youtube.com/watch?v=Dew9Rk5Zyag

https://www.youtube.com/watch?v=Dew9Rk5Zyag

से पुनः पोस्ट किया: Левый консерватор

Левый консерватор

08.05.202508:30

Друзья, напоминаю, что я продолжаю прием заявок на онлайн-курс "Введение в философию. Философия до XX века". Этот курс даст вам знание основных проблем и достижений западной философии от Платона и Аристотеля до Ницше и Фрейда.

Философия началась с кризиса, с осмысления крушения классического греческого полиса. И она раз за разом, каждую эпоху, задавалась похожими вопросами, и давала ответы о том, как жить в непредсказуемом мире, и как в условиях кризиса найти твердую почву, и с её помощью выстроить достойную жизнь. Готовых ответов я не даю, вместо этого я учу задавать вопросы и искать собственные ответы с опорой на традицию мысли.

Программа рассчитана на 14 тем, будут семинары и лекции, прочитать силлабус можно по ссылке. Лекции будут проходить по воскресеньям в 16.00 мск, а семинары в двух группах - по воскресеньям в 18.00 мск и по понедельникам в 21.00 мск. Все занятия записываю. Курс стоит 5000 р /50€, оплата до начала занятий. Как обычно, я провожу КОНКУРС на три бесплатных места. Для этого напишите мотивационное письмо с ответом на вопрос "Почему я хочу записаться на ваш курс". В приоритете студенты и старшеклассники, которым мои занятия пригодятся для академической работы и поступления.

Заявки можно отправить в ЛС, на почту koretkosergei@gmail.com, либо заполнив анкету. Авторам сильных заявок, которые не пройдут по конкурсу, дам скидку. Информацию обо мне можно посмотреть на сайте, там же вы можете прочитать отзывы моих слушателей. При желании вы также можете договориться со мной об индивидуальных занятиях.

Прием продолжается до 10 мая включительно. Жду вас

Философия началась с кризиса, с осмысления крушения классического греческого полиса. И она раз за разом, каждую эпоху, задавалась похожими вопросами, и давала ответы о том, как жить в непредсказуемом мире, и как в условиях кризиса найти твердую почву, и с её помощью выстроить достойную жизнь. Готовых ответов я не даю, вместо этого я учу задавать вопросы и искать собственные ответы с опорой на традицию мысли.

Программа рассчитана на 14 тем, будут семинары и лекции, прочитать силлабус можно по ссылке. Лекции будут проходить по воскресеньям в 16.00 мск, а семинары в двух группах - по воскресеньям в 18.00 мск и по понедельникам в 21.00 мск. Все занятия записываю. Курс стоит 5000 р /50€, оплата до начала занятий. Как обычно, я провожу КОНКУРС на три бесплатных места. Для этого напишите мотивационное письмо с ответом на вопрос "Почему я хочу записаться на ваш курс". В приоритете студенты и старшеклассники, которым мои занятия пригодятся для академической работы и поступления.

Заявки можно отправить в ЛС, на почту koretkosergei@gmail.com, либо заполнив анкету. Авторам сильных заявок, которые не пройдут по конкурсу, дам скидку. Информацию обо мне можно посмотреть на сайте, там же вы можете прочитать отзывы моих слушателей. При желании вы также можете договориться со мной об индивидуальных занятиях.

Прием продолжается до 10 мая включительно. Жду вас

20.05.202516:00

БОЛЬШАЯ. ЛЕТНЯЯ. ТВОЯ.

Подборка каналов об истории, регионоведении, филологии, культуре и искусстве. Все собраны в одной папке.

Как это работает:

— Кликаете на гиперссылку;

— Нажимаете «Добавить папку»

Подборка каналов об истории, регионоведении, филологии, культуре и искусстве. Все собраны в одной папке.

Как это работает:

— Кликаете на гиперссылку;

— Нажимаете «Добавить папку»

12.05.202517:00

На этих выходных я посетил Интеллектуальную ярмарку имени Саввы Мамонтова в Москве, организованную членами Либертарианской партии России и командой глянцевого альманаха «Фронда», во втором выпуске которого есть моя статья о политике ЮАР, так что если ещё не читали, то самое время приобрести. Нижний интернет и околополит уже в курсе, что там было (дебаты Василия Тополева с Максимом Шевченко и Алексеем Сафроновым), так что будьте в курсе и вы, если ещё нет.

Необязательно быть либертарианцем, чтобы отдать должное их способности регулярно организовывать просветительские мероприятия на сотни человек во многих городах России и тем самым повышать уровень гуманитарной осведомлённости на наших восточноевропейских просторах. Уверен, что в долгосрочной перспективе это должно отразиться на общем качестве общественной дискуссии, независимо от идеологических предпочтений её участников.

Если же вы хотите отблагодарить причастных к организации интеллектуальных мероприятий, разделяете либертарианские идеи или просто любите закупаться разным прикольным мерчем, независимо от взглядов, то советую обратить внимание на «Лавку друзей свободы», которую держат нижегородские либертарианцы.

Через их бот @libertarian_shop_bot вы можете посмотреть и заказать значки, стикеры, патчи, флаги и ту же самую «Фронду». Также там можно узнавать о ближайших мероприятиях, которые пройдут в Нижнем Новгороде.

Необязательно быть либертарианцем, чтобы отдать должное их способности регулярно организовывать просветительские мероприятия на сотни человек во многих городах России и тем самым повышать уровень гуманитарной осведомлённости на наших восточноевропейских просторах. Уверен, что в долгосрочной перспективе это должно отразиться на общем качестве общественной дискуссии, независимо от идеологических предпочтений её участников.

Если же вы хотите отблагодарить причастных к организации интеллектуальных мероприятий, разделяете либертарианские идеи или просто любите закупаться разным прикольным мерчем, независимо от взглядов, то советую обратить внимание на «Лавку друзей свободы», которую держат нижегородские либертарианцы.

Через их бот @libertarian_shop_bot вы можете посмотреть и заказать значки, стикеры, патчи, флаги и ту же самую «Фронду». Также там можно узнавать о ближайших мероприятиях, которые пройдут в Нижнем Новгороде.

अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।