Записки о Средневековье / Notatki o Średniowieczu / Medieval Notes

https://boosty.to/medievalnotes/donate

Купить рекламу: https://telega.in/c/medievalnotes

либо напрямую по адресу: @romanbudkov

https://knd.gov.ru/license?

id=676ba4211e4e233a717d308e®istryType=bloggersPermission

Купить рекламу: https://telega.in/c/medievalnotes

либо напрямую по адресу: @romanbudkov

https://knd.gov.ru/license?

id=676ba4211e4e233a717d308e®istryType=bloggersPermission

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocationРосія

LanguageOther

Channel creation dateApr 08, 2022

Added to TGlist

Aug 30, 2024Linked chat

Statistic of Telegram Channel Записки о Средневековье / Notatki o Średniowieczu / Medieval Notes

Subscribers

15 205

24 hours

30%Week

710.5%Month

3112.1%

Citation index

0

Mentions1Shares on channels0Mentions on channels1

Average views per post

831

12 hours579

29.5%24 hours831

16.5%48 hours996

24%

Engagement rate (ER)

3.41%

Reposts5Comments0Reactions21

Engagement rate by reach (ERR)

6.55%

24 hours0%Week

0.76%Month

0.5%

Average views per ad post

502

1 hour19138.05%1 – 4 hours22444.62%4 - 24 hours00%

Total posts in 24 hours

6

Dynamic

-

Latest posts in group "Записки о Средневековье / Notatki o Średniowieczu / Medieval Notes"

18.05.202502:31

Время с середины XIII по начало XVI в. — эпоха зрелого феодализма в Венгрии. Природные условия благоприятствовали развитию земледелия, животноводства, виноградарства, рыболовства. Но «развитие производительных сил в сельском хозяйстве, в частности деревенского ремесла, не привело к крупномасштабному отделению ремесла от земледелия, быстрому развитию товарного производства». Это обычно связано с подъемом хозяйства городов, то есть поселений ремесленников и торговцев, освободившихся от феодальной зависимости. Города в Венгрии были развиты слабо, во 2-й половине XV в. к тому же обозначился их упадок, в начале XVI в. в городах находилось 2 % населения. Большинство горожан составляли немцы, принесшие в Венгрию западную культуру производства.

Среди поселений городского типа большое место занимали местечки — особый тип аграрных городков, жители которых — крестьяне и ремесленники — оставались феодально-зависимыми, хотя и пользовались самоуправлением. На несколько десятков свободных королевских городов в Венгрии приходилось 800 местечек, обычно 500 человек в каждом (XV в.); ремесленники составляли в них до 20%. С середины XV в. города, расположенные на земле феодалов, и местечки платили десятину (ренту) феодалам.

С начала XIV в. все земледельцы Венгрии были определены законом как зависимое крестьянство. В развитии феодальных повинностей сказалось общее направление социально-экономической эволюции Венгерского королевства. В первой половине ХV в. росла денежная рента (королю, феодалу, церкви), барщина была незначительной, но к концу эпохи все более распространялась. Из заметных событий XIV в. было учреждение в Венгрии монетных дворов и финансовых палат, одна из которых разместилась в Загребе (1329 г.). Это свидетельствовало об оживлении денежного обращения. Но преимущественно деньги шли на содержание солдат.

Во второй половине XV в. обозначился процесс натурализации ренты: денежные взносы заменяются натуральными. Крестьяне были не в состоянии вносить деньги, так как не могли добыть их продажей продуктов. Это вело к падению военных сил королевства и сказалось на внутриполитических событиях. Натурализация экономики вела к закрепощению крестьянства: в начале XIV в. оно имело право выхода из имений. В XV в. это право систематически ограничивалось, вводились заповедные годы (1452, 1454, 1459, 1462, 1476). В 1514 г. выход крестьян был запрещен. Цель закрепощения — обеспечение феодалам свободы торговать продуктами сельского хозяйства внутри и вне страны. Развитие барщинного хозяйства означало процесс утверждения зрелого феодализма. С конца XV в. венгерские феодалы закрепили за собой право казнить крестьянина (это удостоверялось королевской грамотой). Социальные процессы привели к крестьянским войнам в Венгрии в 1437-1438 и 1514 гг.

Среди поселений городского типа большое место занимали местечки — особый тип аграрных городков, жители которых — крестьяне и ремесленники — оставались феодально-зависимыми, хотя и пользовались самоуправлением. На несколько десятков свободных королевских городов в Венгрии приходилось 800 местечек, обычно 500 человек в каждом (XV в.); ремесленники составляли в них до 20%. С середины XV в. города, расположенные на земле феодалов, и местечки платили десятину (ренту) феодалам.

С начала XIV в. все земледельцы Венгрии были определены законом как зависимое крестьянство. В развитии феодальных повинностей сказалось общее направление социально-экономической эволюции Венгерского королевства. В первой половине ХV в. росла денежная рента (королю, феодалу, церкви), барщина была незначительной, но к концу эпохи все более распространялась. Из заметных событий XIV в. было учреждение в Венгрии монетных дворов и финансовых палат, одна из которых разместилась в Загребе (1329 г.). Это свидетельствовало об оживлении денежного обращения. Но преимущественно деньги шли на содержание солдат.

Во второй половине XV в. обозначился процесс натурализации ренты: денежные взносы заменяются натуральными. Крестьяне были не в состоянии вносить деньги, так как не могли добыть их продажей продуктов. Это вело к падению военных сил королевства и сказалось на внутриполитических событиях. Натурализация экономики вела к закрепощению крестьянства: в начале XIV в. оно имело право выхода из имений. В XV в. это право систематически ограничивалось, вводились заповедные годы (1452, 1454, 1459, 1462, 1476). В 1514 г. выход крестьян был запрещен. Цель закрепощения — обеспечение феодалам свободы торговать продуктами сельского хозяйства внутри и вне страны. Развитие барщинного хозяйства означало процесс утверждения зрелого феодализма. С конца XV в. венгерские феодалы закрепили за собой право казнить крестьянина (это удостоверялось королевской грамотой). Социальные процессы привели к крестьянским войнам в Венгрии в 1437-1438 и 1514 гг.

18.05.202502:18

Бесплатный онлайн-курс по дизайну от студии "Логомашина"

Попробуй 2 самые востребованные профессии в дизайне и осваивай ту, что по душе!

Получи пошаговый план развития, сделай кейс в портфолио и узнай, как получать заказы

Спикеры — практикующие дизайнеры с многолетним опытом

Записывайся, количество мест ограничено!

Зарегистрироваться

#реклама 16+

study.logomachine.ru

О рекламодателе

Попробуй 2 самые востребованные профессии в дизайне и осваивай ту, что по душе!

Получи пошаговый план развития, сделай кейс в портфолио и узнай, как получать заказы

Спикеры — практикующие дизайнеры с многолетним опытом

Записывайся, количество мест ограничено!

Зарегистрироваться

#реклама 16+

study.logomachine.ru

О рекламодателе

17.05.202512:52

Купол Софийского собора в Константинополе. 2012 год

Технологический прорыв византийской архитектуры — постановка изобретенного еще в Древнем Риме купола не на круглые стены, замыкающие внутреннее пространство, а на четыре арки — соответственно, всего с четырьмя точками опоры. Между арками и подкупольным кольцом образовывались двояковогнутые треугольники — паруса. (В храмах на них чаще всего изображаются евангелисты Матфей, Лука, Марк и Иоанн — четыре опоры церкви.) В частности, благодаря этой конструкции православные церкви имеют привычный для нас вид.

Технологический прорыв византийской архитектуры — постановка изобретенного еще в Древнем Риме купола не на круглые стены, замыкающие внутреннее пространство, а на четыре арки — соответственно, всего с четырьмя точками опоры. Между арками и подкупольным кольцом образовывались двояковогнутые треугольники — паруса. (В храмах на них чаще всего изображаются евангелисты Матфей, Лука, Марк и Иоанн — четыре опоры церкви.) В частности, благодаря этой конструкции православные церкви имеют привычный для нас вид.

17.05.202512:48

Яндекс Путешествия подготовили 17 поводов

для поездок на все выходные вплоть до 31 августа. А с промокодом WEEKEND20 на скидку до 20% путешествия станут ещё приятнее!

Сохраняйте и делитесь с друзьями

Забронировать

#реклама 16+

yatravel.go.link

О рекламодателе

для поездок на все выходные вплоть до 31 августа. А с промокодом WEEKEND20 на скидку до 20% путешествия станут ещё приятнее!

Сохраняйте и делитесь с друзьями

Забронировать

#реклама 16+

yatravel.go.link

О рекламодателе

17.05.202509:06

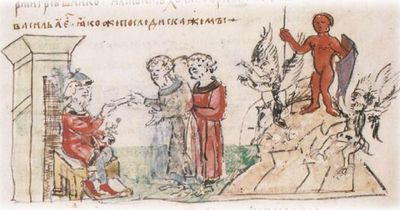

А что было бы, если бы Русь не крестили?

Вероятно, какое-то время язычество могло бы существовать на Руси как главный культ. Во всяком случае, известно, что в соседней Польше после принятия христианства в конце X — начале XI века наступил период языческой реакции (она выразилась в серии восстаний против правящей династии Пястов в 1030-е годы), а в более далекой Скандинавии христианство еще долго (вплоть до конца XII века) завоевывало позиции. Но язычество было обречено на исчезновение. Есть пример некоторых западнославянских племен (полабских славян — ободритов, лютичей и других), которые перед лицом немецкой агрессии в X–XII веках, выступавшей под лозунгами крещения, «законсервировали» свои языческие верования. Какое-то время эта консервация помогала им отстаивать самобытную культуру и политическую независимость, но к концу XII века они потеряли свою самостоятельность и вошли в состав немецких государств. А вот те славяне, которые приняли христианство, как раз смогли отстоять свою независимость.

На изображении: Княжение Владимира Святославича в Киеве; воздвижение по его повелению на холме деревянных фигур бога Перуна и других языческих божеств. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV века

Вероятно, какое-то время язычество могло бы существовать на Руси как главный культ. Во всяком случае, известно, что в соседней Польше после принятия христианства в конце X — начале XI века наступил период языческой реакции (она выразилась в серии восстаний против правящей династии Пястов в 1030-е годы), а в более далекой Скандинавии христианство еще долго (вплоть до конца XII века) завоевывало позиции. Но язычество было обречено на исчезновение. Есть пример некоторых западнославянских племен (полабских славян — ободритов, лютичей и других), которые перед лицом немецкой агрессии в X–XII веках, выступавшей под лозунгами крещения, «законсервировали» свои языческие верования. Какое-то время эта консервация помогала им отстаивать самобытную культуру и политическую независимость, но к концу XII века они потеряли свою самостоятельность и вошли в состав немецких государств. А вот те славяне, которые приняли христианство, как раз смогли отстоять свою независимость.

На изображении: Княжение Владимира Святославича в Киеве; воздвижение по его повелению на холме деревянных фигур бога Перуна и других языческих божеств. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV века

17.05.202508:04

❗️Друзья, обязательно загляните на исторический канал - "Третий Рим"

🔹История Руси от её истоков до Империи! Славная история Великого государства!

Москва - Третий Рим, а четвёртому не бывать!

🔹История Руси от её истоков до Империи! Славная история Великого государства!

Москва - Третий Рим, а четвёртому не бывать!

17.05.202502:36

Небесный Иерусалим. Шпалера «Анжерского Апокалипсиса». Музей Анжерского замка, Франция. 1373–1382 годы

Серия шпалер так называемого «Анжерского Апокалипсиса» представляет сцены из Откровения Иоанна Богослова. Создавалась для Людовика I Анжуйского в мастерских Николя Батая, вероятно, мастером Робером Пуансоном. До наших дней дошли 74 шпалеры, которые выставлены в музее Анжерского замка.

Серия шпалер так называемого «Анжерского Апокалипсиса» представляет сцены из Откровения Иоанна Богослова. Создавалась для Людовика I Анжуйского в мастерских Николя Батая, вероятно, мастером Робером Пуансоном. До наших дней дошли 74 шпалеры, которые выставлены в музее Анжерского замка.

17.05.202502:18

Дарим подписку на Яндекс Музыку

Ответьте на 1 вопрос и Яндекс Музыка ваша для вас и 3-х ваших близких.

Кинопоиск и Яндекс Книги тоже в подписке.

Попробуйте бесплатно❤️

Попробовать

#реклама 18+

music.yandex.ru

О рекламодателе

Реклама на Яндексе

Ответьте на 1 вопрос и Яндекс Музыка ваша для вас и 3-х ваших близких.

Кинопоиск и Яндекс Книги тоже в подписке.

Попробуйте бесплатно❤️

Попробовать

#реклама 18+

music.yandex.ru

О рекламодателе

Реклама на Яндексе

16.05.202512:51

Евпраксия

Сестра Владимира Мономаха и дочь князя киевского Всеволода Ярославича (1030–1093) Евпраксия Всеволодовна покинула Русь еще в юности. Сначала она была женой Генриха Длинного (Штаденского), маркграфа Саксонской Северной марки, но брак по причине скоропостижной кончины мужа продлился недолго. Вскоре Евпраксия (получившая на Западе имя Адельгейда) обвенчалась уже с императором Священной Римской империи Генрихом IV. Брак был настолько несчастливым, что Евпраксии (Адельгейде) пришлось обратиться за помощью к папе римскому — врагу Генриха IV. В итоге папа устроил суд, на котором Евпраксия обвинила своего мужа, императора Священной Римской империи, во всевозможных сексуальных извращениях. В конце концов Генрих был предан анафеме, а Евпраксия вернулась в Киевскую Русь, где, дождавшись смерти мужа, постриглась в монахини (по-видимому, последнее обстоятельство означает, что официальный развод Евпраксии и Генриха IV так и не состоялся).

Сестра Владимира Мономаха и дочь князя киевского Всеволода Ярославича (1030–1093) Евпраксия Всеволодовна покинула Русь еще в юности. Сначала она была женой Генриха Длинного (Штаденского), маркграфа Саксонской Северной марки, но брак по причине скоропостижной кончины мужа продлился недолго. Вскоре Евпраксия (получившая на Западе имя Адельгейда) обвенчалась уже с императором Священной Римской империи Генрихом IV. Брак был настолько несчастливым, что Евпраксии (Адельгейде) пришлось обратиться за помощью к папе римскому — врагу Генриха IV. В итоге папа устроил суд, на котором Евпраксия обвинила своего мужа, императора Священной Римской империи, во всевозможных сексуальных извращениях. В конце концов Генрих был предан анафеме, а Евпраксия вернулась в Киевскую Русь, где, дождавшись смерти мужа, постриглась в монахини (по-видимому, последнее обстоятельство означает, что официальный развод Евпраксии и Генриха IV так и не состоялся).

16.05.202512:48

Узнайте подробнее о «Золотой визе» Греции!

Вебинар идеально подходит для вас, если:

✅ Вы рассматриваете покупку недвижимости в Греции для получения "Золотой визы", но не уверены, что выбрать: Афины, Пирей или, возможно, Салоники?

✅ Вы беспокоитесь, что после приобретения недвижимости она не подойдет для получения «золотой визы».

✅ Вам трудно разобраться с новыми условиями программы «золотая виза».

✅ Вы хотите пошагово понять, какие этапы вам предстоят на пути к ВНЖ, какие будут расходы и стоит ли вообще участвовать в этом процессе.

Запросите запись вебинара на нашем сайте!

Зарегистрироваться

#реклама 16+

webinar.tranio.ru

О рекламодателе

Вебинар идеально подходит для вас, если:

✅ Вы рассматриваете покупку недвижимости в Греции для получения "Золотой визы", но не уверены, что выбрать: Афины, Пирей или, возможно, Салоники?

✅ Вы беспокоитесь, что после приобретения недвижимости она не подойдет для получения «золотой визы».

✅ Вам трудно разобраться с новыми условиями программы «золотая виза».

✅ Вы хотите пошагово понять, какие этапы вам предстоят на пути к ВНЖ, какие будут расходы и стоит ли вообще участвовать в этом процессе.

Запросите запись вебинара на нашем сайте!

Зарегистрироваться

#реклама 16+

webinar.tranio.ru

О рекламодателе

16.05.202510:03

Дорогие подписчики, админ на этот раз ускорился и сделал новое видео намного быстрее чем 3 месяца! Хотелось бы продолжить тему гигиены в средние века. В ролике затрону темы производства и использования средневекового мыла, бань и банной культуре и о том, как стирали одежду в средние века. Надеюсь поддержите любимого админа и дадите мне лайк 😁

Ссылка на ролик: https://youtu.be/otkttrMmLsc?si=oK3T-BdbsCaoKaKu

Ссылка на ролик: https://youtu.be/otkttrMmLsc?si=oK3T-BdbsCaoKaKu

16.05.202507:57

На связи опять Минутная История

Если что, напоминаем, мы рассказываем о том, откуда есть пошла русская земля и почему мы — великая христианская культура. А также немного о Римской империи и старом добром Западе. И верим, что история — это не просто сухие факты, а нечто большее, способное помочь нам ориентироваться в суете современного бардака.

Сейчас сделали новые исторические анимации, мемы и статьи, так что тебе однозначно стоит заглянуть к нам. Вот, посмотри:

🇸🇾 Христианская Сирия, которую мы можем потерять

🇷🇺 Симеон Бекбулатович: как потомок Чингисхана и татарин стал великим князем всея Руси

✝️ Исторический разбор фильма «Царство небесное», режиссера Ридли Скотта

🇬🇧 Великобритания не собирается извиняться за работорговлю и выплачивать репарации

🇵🇱 Топ-5 не самых «избитых» вопросов о Смуте, меняющих наше отношение к этим событиям

🔥 Феномен популистов-мятежников и самозванцев в российской истории

🇺🇿 Что пишут о России в узбекских учебниках истории? (спойлер: дичь

🧊 Легендарный Смеренбург: забытая полярная столица XVII века

👗 Разбор нового околославянского лука Натальи Поклонской

Минутная История

Если что, напоминаем, мы рассказываем о том, откуда есть пошла русская земля и почему мы — великая христианская культура. А также немного о Римской империи и старом добром Западе. И верим, что история — это не просто сухие факты, а нечто большее, способное помочь нам ориентироваться в суете современного бардака.

Сейчас сделали новые исторические анимации, мемы и статьи, так что тебе однозначно стоит заглянуть к нам. Вот, посмотри:

🇸🇾 Христианская Сирия, которую мы можем потерять

🇷🇺 Симеон Бекбулатович: как потомок Чингисхана и татарин стал великим князем всея Руси

✝️ Исторический разбор фильма «Царство небесное», режиссера Ридли Скотта

🇬🇧 Великобритания не собирается извиняться за работорговлю и выплачивать репарации

🇵🇱 Топ-5 не самых «избитых» вопросов о Смуте, меняющих наше отношение к этим событиям

🔥 Феномен популистов-мятежников и самозванцев в российской истории

🇺🇿 Что пишут о России в узбекских учебниках истории? (спойлер: дичь

🧊 Легендарный Смеренбург: забытая полярная столица XVII века

👗 Разбор нового околославянского лука Натальи Поклонской

Минутная История

16.05.202502:32

В дворянской среде в средние века складывались свои корпорации. Чаще всего это были боевые союзы, братства по оружию, которые играли большую роль в формировании рыцарства. Среди воинских общностей — дружины государей, боевые братства молодых (иногда они возникали и среди молодых бюргеров, особенно иностранцев в чужом городе), «божьи воины» (предшественники еретиков и революционеров — таборитов в Чехии). Особенно замкнутый и формальный характер приобрели духовно-рыцарские ордена, которые возникли во время крестовых походов на Восток для освобождения от мусульман Гроба Господня, начавшихся в конце ХI века; ордена храмовников, госпитальеров, иоаннитов и другие нередко фигурируют в художественной литературе. Все они имели закрытый характер, свои уставы, строгие условия приема и поведения (в частности, их члены давали обет безбрачия), свое значительное имущество, в том числе земельные владения с крестьянами, особую форму одежды и знамена.

Существовали и духовные общности мирян, которые иногда назывались гильдиями и возникали во имя культа определенного святого или по какому-либо обету: например, гильдия Св. Гертруды в Стокгольме или широко известные масоны). Это были очень закрытые организации, которые, подобно духовно-рыцарским орденам, включали людей разного социального статуса, но обязательно входивших в элиту своего круга или сословия. Например, та же гильдия Св. Гертруды объединяла, помимо нескольких клириков, избранных столичных бюргеров (мэр, советники, кораблевладельцы, богатые купцы) и ряд дворян, особенно обладавших владениями в прилегающей области. Такого рода социально смешанные гильдии давали возможность представителям более низкого сословия или слоя составить полезные для карьеры знакомства и войти в более высокий слой, то есть повысить свой престиж и статус. Поэтому членства в такой гильдии добивались столь же упорно, как в более поздние времена — членства в одном из закрытых, элитарных клубов.

Некоторые общности не имели ни уставов, ни формальной организации, но тем не менее составляли корпорацию, войти в которую было очень трудно. Самый яркий пример такого рода — придворное окружение короля, принца, герцога. Нередко в их окружении наряду с преобладающей там светской и духовной элитой были люди не самого высокого звания, но остроумные, красивые, хорошие танцоры и музыканты, художники, вообще — люди, одаренные умением развлечь общество, украсить его праздники и повседневность, создать лестную репутацию двору.

Особый тип корпорации подчас возникал на базе какого-либо государственного учреждения, например французского парламента (уже говорилось выше, что это был высший судебный орган средневековой Франции). Попасть в это учреждение могли почти исключительно юристы очень высокой квалификации, высокообразованные, обычно из семьи с безупречной репутацией и не всегда особенно богатые; члены парламента могли создать себе состояние на этой службе, но злоупотребления карались очень жестко.

Видимо, излишне напоминать, что замкнутыми корпорациями были монастыри. Нередко их история начиналась с неформальной малой группы монахов, например из нищенствующих орденов — францисканцев или цистерцианцев, которые давали обет жить своим трудом и подаянием. Постепенно, однако, группа расширялась, обретала запретное имущество, и дело вершило построение монастыря, с церковью, трапезной, кельями монахов, погребами, складами, поварнями и огородами целебных трав, и все это — внутри могучих стен.

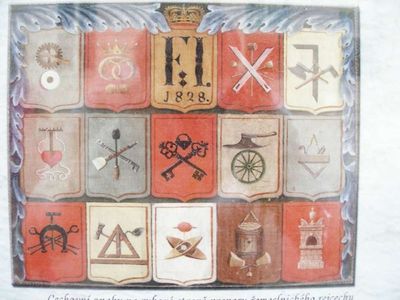

На изображении: гербы цехов в чешском городе Нове-Страшеци с символикой различных средневековых ремёсел

Существовали и духовные общности мирян, которые иногда назывались гильдиями и возникали во имя культа определенного святого или по какому-либо обету: например, гильдия Св. Гертруды в Стокгольме или широко известные масоны). Это были очень закрытые организации, которые, подобно духовно-рыцарским орденам, включали людей разного социального статуса, но обязательно входивших в элиту своего круга или сословия. Например, та же гильдия Св. Гертруды объединяла, помимо нескольких клириков, избранных столичных бюргеров (мэр, советники, кораблевладельцы, богатые купцы) и ряд дворян, особенно обладавших владениями в прилегающей области. Такого рода социально смешанные гильдии давали возможность представителям более низкого сословия или слоя составить полезные для карьеры знакомства и войти в более высокий слой, то есть повысить свой престиж и статус. Поэтому членства в такой гильдии добивались столь же упорно, как в более поздние времена — членства в одном из закрытых, элитарных клубов.

Некоторые общности не имели ни уставов, ни формальной организации, но тем не менее составляли корпорацию, войти в которую было очень трудно. Самый яркий пример такого рода — придворное окружение короля, принца, герцога. Нередко в их окружении наряду с преобладающей там светской и духовной элитой были люди не самого высокого звания, но остроумные, красивые, хорошие танцоры и музыканты, художники, вообще — люди, одаренные умением развлечь общество, украсить его праздники и повседневность, создать лестную репутацию двору.

Особый тип корпорации подчас возникал на базе какого-либо государственного учреждения, например французского парламента (уже говорилось выше, что это был высший судебный орган средневековой Франции). Попасть в это учреждение могли почти исключительно юристы очень высокой квалификации, высокообразованные, обычно из семьи с безупречной репутацией и не всегда особенно богатые; члены парламента могли создать себе состояние на этой службе, но злоупотребления карались очень жестко.

Видимо, излишне напоминать, что замкнутыми корпорациями были монастыри. Нередко их история начиналась с неформальной малой группы монахов, например из нищенствующих орденов — францисканцев или цистерцианцев, которые давали обет жить своим трудом и подаянием. Постепенно, однако, группа расширялась, обретала запретное имущество, и дело вершило построение монастыря, с церковью, трапезной, кельями монахов, погребами, складами, поварнями и огородами целебных трав, и все это — внутри могучих стен.

На изображении: гербы цехов в чешском городе Нове-Страшеци с символикой различных средневековых ремёсел

16.05.202502:18

Участвуйте в розыгрыше миллиона с выгодой!

✨Сделайте шаг к удаче: зарегистрируйтесь в мультицентре, на сайте или в мобильном приложении, чтобы забрать промокод на скидку 3000₽.

💰А ещё — участвуйте в розыгрыше 1 000 000 и множества других призов! Покупайте смартфоны, умные устройства или аксессуары и получайте больше за меньшие деньги.

⚡Успейте, акция уже началась!

Узнать больше

#реклама

svyazon.ru

О рекламодателе

✨Сделайте шаг к удаче: зарегистрируйтесь в мультицентре, на сайте или в мобильном приложении, чтобы забрать промокод на скидку 3000₽.

💰А ещё — участвуйте в розыгрыше 1 000 000 и множества других призов! Покупайте смартфоны, умные устройства или аксессуары и получайте больше за меньшие деньги.

⚡Успейте, акция уже началась!

Узнать больше

#реклама

svyazon.ru

О рекламодателе

15.05.202512:52

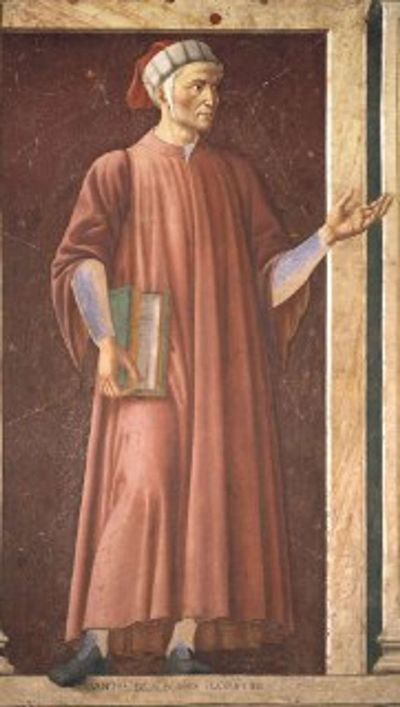

Джеффри Чосер

Чосер родился в начале 1340-х годов в семье лондонского виноторговца, близкого ко двору Эдуарда III. Вскоре он и сам попал на придворную службу, где со временем удачно женился. В 1368 году Чосер числился среди сквайров двора, но выше этого звания уже не поднялся и, не имея других доходов, всю жизнь вынужден был служить. Судя по всему, поэзии он уделял время, остававшееся от других занятий.

Чосер застал трех английских королей — самого Эдуарда III (ум. 1377), его внука Ричарда II (1377–1399) и Генриха IV Ланкастера (1399–1413), который сверг Ричарда с трона. Все трое были милостивы к Чосеру, который также пользовался покровительством могущественного Джона Гонта, сына Эдуарда III и отца Генриха IV.

Чосер часто выезжал за границу с дипломатическими поручениями, в том числе дважды — в Италию. Его творчество принято делить на три периода: первый (до 1372 года), отмеченный подражанием французским поэтам, второй — «итальянский» (до 1380-х годов), третий — посвященный созданию самых значительных произведений, прежде всего «Кентерберийских рассказов».

Еще до рождения Чосера началась Столетняя война (1337–1453), и в молодости поэт успел побывать в плену у французов. Несмотря на ряд ярких побед в начале — при Креси (1346), Пуатье (1356), англичане не добились быстрого перевеса, и война затянулась. Она истощала силы обоих государств, но дала толчок к возникновению английской национальной идентичности.

В 1377 году трон занял малолетний Ричард, который в середине 1380-х годов вступил в конфликт с группой влиятельных аристократов, на чьей стороне находился его дядя Джон Гонт. Видимо, чтобы не быть втянутым в этот раздор, Чосер на время удалился от двора. К 1389 году король взял верх, но десять лет спустя сын Гонта, Генрих Болингброк, отнял у Ричарда корону.

В середине XIV века в Европе начался затяжной экономический и демографический спад, который продлился полтора столетия. В Англии участились неурожаи и мятежи, а в 1381 году вспыхнуло крестьянское восстание под руководством Уота Тайлера, едва не лишившее власти короля Ричарда. Во всех этих перипетиях Чосер неизменно занимал сторону короны.

Рядом с Чосером работали крупные эпические поэты, оставившие значительный след в английской литературе. Уильям Ленгленд (ок. 1330 — 1387), автор аллегорической поэмы-видения «Петр Пахарь», и анонимный автор или авторы видения «Жемчужина» и рыцарского романа «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» (ок. 1375–1400) сочиняли, пользуясь аллитерационным стихом. Друг Чосера, Джон Гауэр (ок. 1330 — 1408), автор сборника рассказов о любви «Признания влюбленного», как и Чосер, осваивал силлаботонику.

Французская аллегорическая поэма «Роман о Розе» Гильома де Лорриса (ум. ок. 1238) и Жана де Мёна (ок. 1250 — 1305) была написана еще в XIII веке, но на английский ее перевел именно Чосер. Чосер же перевел и латинское «Утешение философией» Боэция (ок. 480 — 524), главный источник средневековых представлений о власти Фортуны.

Наконец, в Италии Чосер познакомился с «Божественной комедией» Данте (1265–1321), произведениями Боккаччо (1313–1375) и, возможно, поэзией Петрарки (1304–1374). Впрочем, мировоззрение раннего итальянского Ренессанса осталось ему чуждым.

Чосера называют отцом английской поэзии и часто — отцом английской литературы вообще. Благодаря Чосеру лондонский диалект английского языка стал литературной нормой для всей страны, прежде такой нормы не имевшей. Чосер произвел революцию в стихосложении — продемонстрировал возможности английского языка применительно к силлаботонике, разработал пятистопный ямб и так называемую чосеровскую, или королевскую, строфу.

Чосер ввел в литературный обиход множество средневековых и античных сюжетов, которые впоследствии разрабатывали другие писатели, в частности Шекспир. «Рассказ Рыцаря» повлиял на его комедию «Сон в летнюю ночь» и трагикомедию «Два знатных родича» (написанную совместно с Джоном Флетчером), а «Рассказ Монаха» дал представление о национальном понимании «трагедии», которое Шекспир развил впоследствии.

Чосер родился в начале 1340-х годов в семье лондонского виноторговца, близкого ко двору Эдуарда III. Вскоре он и сам попал на придворную службу, где со временем удачно женился. В 1368 году Чосер числился среди сквайров двора, но выше этого звания уже не поднялся и, не имея других доходов, всю жизнь вынужден был служить. Судя по всему, поэзии он уделял время, остававшееся от других занятий.

Чосер застал трех английских королей — самого Эдуарда III (ум. 1377), его внука Ричарда II (1377–1399) и Генриха IV Ланкастера (1399–1413), который сверг Ричарда с трона. Все трое были милостивы к Чосеру, который также пользовался покровительством могущественного Джона Гонта, сына Эдуарда III и отца Генриха IV.

Чосер часто выезжал за границу с дипломатическими поручениями, в том числе дважды — в Италию. Его творчество принято делить на три периода: первый (до 1372 года), отмеченный подражанием французским поэтам, второй — «итальянский» (до 1380-х годов), третий — посвященный созданию самых значительных произведений, прежде всего «Кентерберийских рассказов».

Еще до рождения Чосера началась Столетняя война (1337–1453), и в молодости поэт успел побывать в плену у французов. Несмотря на ряд ярких побед в начале — при Креси (1346), Пуатье (1356), англичане не добились быстрого перевеса, и война затянулась. Она истощала силы обоих государств, но дала толчок к возникновению английской национальной идентичности.

В 1377 году трон занял малолетний Ричард, который в середине 1380-х годов вступил в конфликт с группой влиятельных аристократов, на чьей стороне находился его дядя Джон Гонт. Видимо, чтобы не быть втянутым в этот раздор, Чосер на время удалился от двора. К 1389 году король взял верх, но десять лет спустя сын Гонта, Генрих Болингброк, отнял у Ричарда корону.

В середине XIV века в Европе начался затяжной экономический и демографический спад, который продлился полтора столетия. В Англии участились неурожаи и мятежи, а в 1381 году вспыхнуло крестьянское восстание под руководством Уота Тайлера, едва не лишившее власти короля Ричарда. Во всех этих перипетиях Чосер неизменно занимал сторону короны.

Рядом с Чосером работали крупные эпические поэты, оставившие значительный след в английской литературе. Уильям Ленгленд (ок. 1330 — 1387), автор аллегорической поэмы-видения «Петр Пахарь», и анонимный автор или авторы видения «Жемчужина» и рыцарского романа «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» (ок. 1375–1400) сочиняли, пользуясь аллитерационным стихом. Друг Чосера, Джон Гауэр (ок. 1330 — 1408), автор сборника рассказов о любви «Признания влюбленного», как и Чосер, осваивал силлаботонику.

Французская аллегорическая поэма «Роман о Розе» Гильома де Лорриса (ум. ок. 1238) и Жана де Мёна (ок. 1250 — 1305) была написана еще в XIII веке, но на английский ее перевел именно Чосер. Чосер же перевел и латинское «Утешение философией» Боэция (ок. 480 — 524), главный источник средневековых представлений о власти Фортуны.

Наконец, в Италии Чосер познакомился с «Божественной комедией» Данте (1265–1321), произведениями Боккаччо (1313–1375) и, возможно, поэзией Петрарки (1304–1374). Впрочем, мировоззрение раннего итальянского Ренессанса осталось ему чуждым.

Чосера называют отцом английской поэзии и часто — отцом английской литературы вообще. Благодаря Чосеру лондонский диалект английского языка стал литературной нормой для всей страны, прежде такой нормы не имевшей. Чосер произвел революцию в стихосложении — продемонстрировал возможности английского языка применительно к силлаботонике, разработал пятистопный ямб и так называемую чосеровскую, или королевскую, строфу.

Чосер ввел в литературный обиход множество средневековых и античных сюжетов, которые впоследствии разрабатывали другие писатели, в частности Шекспир. «Рассказ Рыцаря» повлиял на его комедию «Сон в летнюю ночь» и трагикомедию «Два знатных родича» (написанную совместно с Джоном Флетчером), а «Рассказ Монаха» дал представление о национальном понимании «трагедии», которое Шекспир развил впоследствии.

Records

16.05.202508:43

15.2KSubscribers12.11.202423:59

500Citation index24.03.202523:59

1.4KAverage views per post13.04.202510:49

1.4KAverage views per ad post28.01.202523:59

8.48%ER12.10.202423:59

9.52%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

Log in to unlock more functionality.