Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Внеплановая Экономика

Economics

Взгляд на экономику из регионов

Для связи: @Vneplan_bot

https://knd.gov.ru/license?id=67552fcc31a9292acd799531®istryType=bloggersPermission

Для связи: @Vneplan_bot

https://knd.gov.ru/license?id=67552fcc31a9292acd799531®istryType=bloggersPermission

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocationРосія

LanguageOther

Channel creation dateApr 25, 2022

Added to TGlist

May 21, 2024Records

28.12.202423:59

25KSubscribers30.06.202423:59

2900Citation index28.04.202505:46

33.7KAverage views per post28.04.202503:46

33.7KAverage views per ad post27.07.202423:59

0.35%ER28.04.202508:41

159.41%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

18.04.202510:31

Новые нацпроекты: итоги I квартала 2025 г.

📌“Эффективная транспортная система”: исполнен на 13,2%. Из федерального бюджета в него поступило 19,1 млрд руб. (в I кв. 2024 г. исполнение самого комплексного плана было на близком уровне в 12,8% (15,6 млрд руб.). Более 85% средств направлено в январе, а в следующие месяцы вложения оказались пониженными: 0,3% и 1,7% от годовых объемов.

Досрочно исполненными на 100% с точки зрения поступления запланированных бюджетных средств оказались два федеральных проекта в составе нацпроекта: “Развитие высокоскоростных ж/д магистралей” (все средства – 16,2 млрд руб. – довели в январе) и “Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли” (полностью профинансировали в марте на 22 млн руб.).

Не поступили средства в самый крупный федеральный проект – “Развитие Большого Северного морского пути” (до конца года в него планируют направить 60,7 млрд руб.), а также в самый небольшой – “Развитие опорной сети морских портов” (на него запланировано лишь 6 млн руб.).

📌“Инфраструктура для жизни”: исполнен на 13,8% (168,6 млрд руб.). Для сравнения, в два нацпроекта-предшественника (“Безопасные качественные дороги” и “Жилье и городская среда”) за тот же период прошлого года поступило 114,2 млрд руб., или 15,3% от запланированных на год федеральных расходов.

Лидером по бюджетному исполнению в составе нацпроекта стал федеральный проект “Новый ритм строительства” (профинансирован на 100% на 82,7 млн руб.).

Минимальный уровень бюджетного исполнения в 0% – у федерального проекта “Развитие ж/д инфраструктуры Центрального транспортного узла”.

📌“Кадры”: исполнен на 50% (9,8 млрд руб.). Федеральные средства ускоренно направляли в мероприятия, посвященные содействию занятости и профессиональному развитию в рабочих специальностях.

📌“Экологическое благополучие”: исполнен на 35% (17,2 млрд руб.).

📌“Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”: исполнен на 31% (4,6 млрд руб.).

📌“Семья”: исполнен на 30% (851,8 млрд руб.).

❗️Самый низкий уровень бюджетного исполнения (0%) – у нацпроекта “Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”. В прошлую шестилетку аналогов ему не было, а в первый год реализации средства до новых мероприятий доводят традиционно с отставанием. До конца 2025 г. в него планируют перечислить из федерального бюджета 10 млрд руб.

Среди нацпроектов с уровнем бюджетного исполнения до 5%:

📌“Средства производства и автоматизации”: исполнен на 3,7% (2 млрд руб.).

📌“Новые технологии сбережения здоровья”: исполнен на 3,8% (0,2 млрд руб.).

📌“Экономика данных и цифровая трансформация государства”: исполнен на 4% (5,9 млрд руб.).

📌“Беспилотные авиационные системы”: исполнен на 5% (2 млрд руб.).

Инфографика: Sherpa Group

@vneplanarus

📌“Эффективная транспортная система”: исполнен на 13,2%. Из федерального бюджета в него поступило 19,1 млрд руб. (в I кв. 2024 г. исполнение самого комплексного плана было на близком уровне в 12,8% (15,6 млрд руб.). Более 85% средств направлено в январе, а в следующие месяцы вложения оказались пониженными: 0,3% и 1,7% от годовых объемов.

Досрочно исполненными на 100% с точки зрения поступления запланированных бюджетных средств оказались два федеральных проекта в составе нацпроекта: “Развитие высокоскоростных ж/д магистралей” (все средства – 16,2 млрд руб. – довели в январе) и “Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли” (полностью профинансировали в марте на 22 млн руб.).

Не поступили средства в самый крупный федеральный проект – “Развитие Большого Северного морского пути” (до конца года в него планируют направить 60,7 млрд руб.), а также в самый небольшой – “Развитие опорной сети морских портов” (на него запланировано лишь 6 млн руб.).

📌“Инфраструктура для жизни”: исполнен на 13,8% (168,6 млрд руб.). Для сравнения, в два нацпроекта-предшественника (“Безопасные качественные дороги” и “Жилье и городская среда”) за тот же период прошлого года поступило 114,2 млрд руб., или 15,3% от запланированных на год федеральных расходов.

Лидером по бюджетному исполнению в составе нацпроекта стал федеральный проект “Новый ритм строительства” (профинансирован на 100% на 82,7 млн руб.).

Минимальный уровень бюджетного исполнения в 0% – у федерального проекта “Развитие ж/д инфраструктуры Центрального транспортного узла”.

📌“Кадры”: исполнен на 50% (9,8 млрд руб.). Федеральные средства ускоренно направляли в мероприятия, посвященные содействию занятости и профессиональному развитию в рабочих специальностях.

📌“Экологическое благополучие”: исполнен на 35% (17,2 млрд руб.).

📌“Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”: исполнен на 31% (4,6 млрд руб.).

📌“Семья”: исполнен на 30% (851,8 млрд руб.).

❗️Самый низкий уровень бюджетного исполнения (0%) – у нацпроекта “Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”. В прошлую шестилетку аналогов ему не было, а в первый год реализации средства до новых мероприятий доводят традиционно с отставанием. До конца 2025 г. в него планируют перечислить из федерального бюджета 10 млрд руб.

Среди нацпроектов с уровнем бюджетного исполнения до 5%:

📌“Средства производства и автоматизации”: исполнен на 3,7% (2 млрд руб.).

📌“Новые технологии сбережения здоровья”: исполнен на 3,8% (0,2 млрд руб.).

📌“Экономика данных и цифровая трансформация государства”: исполнен на 4% (5,9 млрд руб.).

📌“Беспилотные авиационные системы”: исполнен на 5% (2 млрд руб.).

Инфографика: Sherpa Group

@vneplanarus

24.04.202515:04

🔍Налоговая начала проверку ПВЗ российских маркетплейсов

📑Что произошло: ФНС начала рассылать владельцам московских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с маркетплейсов “письма счастья”. В них служба требует пояснить отсутствие оформленных сотрудников, отвечающих за выдачу заказов, при том что контрагентам, выполняющим эти функции, идут регулярные выплаты. Напрямую самозанятые или плательщики НПД (налога на профессиональный доход) не упоминаются, но очевидно, что ФНС интересуется именно ими.

📈Что с самозанятыми в России: число самозанятых в России с момента введения этого статуса увеличивалось каждый год и к концу марта 2025 г. достигло 13 млн человек. Росла и их общая выручка, которая за 2024 г. составила 2,2 трлн руб. (на 64% больше, чем годом ранее). На долю выплат со стороны юрлиц в среднем приходилось примерно 50% выручки самозанятых.

❗️Какие риски: самозанятые все прочнее встраиваются в работу обычного бизнеса и, вполне возможно, заменяют собой обычных сотрудников, оформленных по ТК. Это не устраивает налоговую.

🏠Что с ПВЗ маркетплейсов*:

📌Wildberries: количество отделений Wildberries в стране, по состоянию на апрель 2025 г., составило 67,3 тыс. (в 2 раза, или на 31,7 тыс., больше, чем в апреле 2024 г.)

📌Ozon: количество отделений Ozon выросло на 12,4 тыс. и достигло 64,5 тыс.

📌“Яндекс Маркет”: количество пунктов выдачи выросло на 3,3 тыс. и составило 13 тыс.

*по расчетам совладельца и президента группы компаний DNS Дмитрия Алексеева на основании данных “Яндекс Карт”.

По числу сотрудников пунктов выдачи оценки разнятся, но, как рассказал председатель союза “Цифровой мир” Валерий Корнеев, в ПВЗ, по разным оценкам, работают от 300 до 500 тыс. человек, однако точной статистики нет, так как оформляются они не по ТК, хотя и должны.

Подавляющее большинство ПВЗ не принадлежат маркетплейсам. Часто даже отдельно взятый ПВЗ является самостоятельным микробизнесом, в других случаях небольшое число точек принадлежат одному владельцу.

Мнение экспертов:

Старший юрист Vegas Lex Артем Гаспарян считает, что проблема сама по себе не нова: “нестандартные” формы занятости всегда находились в фокусе внимания налоговых органов. Но сама ФНС в последнее время все чаще сообщает, что злоупотребления в этой сфере участились. Это вполне закономерно на фоне взрывного роста числа самозанятых в России.

Замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова, отмечает, что ФНС отслеживает случаи, когда работники были переоформлены как самозанятые или когда взаимоотношения с самозанятыми имеют признаки обычных трудовых отношений (выдаются не разовые задания, а назначаются постоянные обязанности, не менее 90% доходов самозанятого идет от данной компании и т. д.):

@vneplanarus

📑Что произошло: ФНС начала рассылать владельцам московских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с маркетплейсов “письма счастья”. В них служба требует пояснить отсутствие оформленных сотрудников, отвечающих за выдачу заказов, при том что контрагентам, выполняющим эти функции, идут регулярные выплаты. Напрямую самозанятые или плательщики НПД (налога на профессиональный доход) не упоминаются, но очевидно, что ФНС интересуется именно ими.

📈Что с самозанятыми в России: число самозанятых в России с момента введения этого статуса увеличивалось каждый год и к концу марта 2025 г. достигло 13 млн человек. Росла и их общая выручка, которая за 2024 г. составила 2,2 трлн руб. (на 64% больше, чем годом ранее). На долю выплат со стороны юрлиц в среднем приходилось примерно 50% выручки самозанятых.

❗️Какие риски: самозанятые все прочнее встраиваются в работу обычного бизнеса и, вполне возможно, заменяют собой обычных сотрудников, оформленных по ТК. Это не устраивает налоговую.

🏠Что с ПВЗ маркетплейсов*:

📌Wildberries: количество отделений Wildberries в стране, по состоянию на апрель 2025 г., составило 67,3 тыс. (в 2 раза, или на 31,7 тыс., больше, чем в апреле 2024 г.)

📌Ozon: количество отделений Ozon выросло на 12,4 тыс. и достигло 64,5 тыс.

📌“Яндекс Маркет”: количество пунктов выдачи выросло на 3,3 тыс. и составило 13 тыс.

*по расчетам совладельца и президента группы компаний DNS Дмитрия Алексеева на основании данных “Яндекс Карт”.

По числу сотрудников пунктов выдачи оценки разнятся, но, как рассказал председатель союза “Цифровой мир” Валерий Корнеев, в ПВЗ, по разным оценкам, работают от 300 до 500 тыс. человек, однако точной статистики нет, так как оформляются они не по ТК, хотя и должны.

Подавляющее большинство ПВЗ не принадлежат маркетплейсам. Часто даже отдельно взятый ПВЗ является самостоятельным микробизнесом, в других случаях небольшое число точек принадлежат одному владельцу.

Мнение экспертов:

Старший юрист Vegas Lex Артем Гаспарян считает, что проблема сама по себе не нова: “нестандартные” формы занятости всегда находились в фокусе внимания налоговых органов. Но сама ФНС в последнее время все чаще сообщает, что злоупотребления в этой сфере участились. Это вполне закономерно на фоне взрывного роста числа самозанятых в России.

Замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова, отмечает, что ФНС отслеживает случаи, когда работники были переоформлены как самозанятые или когда взаимоотношения с самозанятыми имеют признаки обычных трудовых отношений (выдаются не разовые задания, а назначаются постоянные обязанности, не менее 90% доходов самозанятого идет от данной компании и т. д.):

“Все это связано не только с ростом платформенной занятости, но и с общим увеличением числа самозанятых. При этом, по данным Минтруда, численность платформенной занятости достигла 10 млн человек и имеет тенденцию к дальнейшему росту”.

@vneplanarus

13.05.202514:31

🚕Такси в российских регионах ждет локализация.

🙌Что произошло: Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о локализации автопарка такси.

❓Что это значит: согласно новому закону, с 1 марта 2026 г. машины смогут попасть в реестр такси при соблюдении одного из условий:

📍соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках;

📍производство автомобиля в рамках специального инвестконтракта, заключенного с марта 2022 г. по март 2025 г.

Для транспорта, уже включенного в региональные реестры до 1 марта 2026 г., требования применяться не будут. Отсрочка установлена и для отдельных регионов:

📍для Калининградской области – до марта 2028 г.

📍для субъектов Сибирского федерального округа – до марта 2028 г.

📍для субъектов Дальнего Востока – до марта 2030 г.

С 2033 г. балльная система станет единственным критерием допуска.

📑Предыстория: первоначальный вариант документа предполагал, что с октября 2025 г. все новые автомобили для пассажирских перевозок должны быть российского производства. Эта норма вызвала резкую критику со стороны бизнеса и отраслевых объединений, включая РСПП и Национальный совет такси.

🏢Позиция Госдумы: как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, к документу внесли поправки, учитывающие интересы автопроизводителей и представителей таксомоторной отрасли. Инициатива направлена на стимулирование использования автомобилей, собранных в России:

💼Позиция бизнеса: как сообщала исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская, предложения отрасли так и не были услышаны. Они предлагали отказаться от балльной системы, вывести самозанятых из-под требований по локализации, предоставить регионам право регулировать этот вопрос и обязательно увязать введение закона с мерами господдержки.

🚙Какие автомобили попадают под требования:

📍четыре модели LADA (Granta, Vesta, Iskra, Aura);

📍“Москвич-3”

📍“Москвич-6”

📍XCITE X-Cross 7

📍X-Cross 8

📍электромобили Evolute i-PRO и i-JOY

❗️Влияние законопроекта на отрасль: Аналитический центр при правительстве (АЦ) провел оценку влияния законопроекта о локализации автомобилей такси на отрасль. Согласно исследованию, если закон вступит в силу в нынешней редакции, отрасль может лишиться до 507 тыс. водителей, или около 51% от общего числа.

Совокупные выпадающие доходы водителей при приведении парка в соответствие новым требованиям составят до 289 млрд руб. Для частично занятых водителей на личных авто затраты на замену одной машины могут достигать 470,9 тыс. руб., а срок окупаемости – от 16 лет без учета роста тарифов. По расчетам аналитиков, из отрасли могут уйти до 89,5% водителей с частичной занятостью на собственных авто, 35,6% работающих на арендованных авто с полной занятостью. Среди таксистов с полной занятостью на личных машинах 15,2% участников рынка рискуют покинуть отрасль.

Новые автомобили, соответствующие закону, стоят в среднем в 2,1 раза дороже подержанных (1,73 млн против 840 тыс. руб.). При этом рост цен на отечественные модели опережает рынок: по данным Росстата, за 2023–2025 гг. индекс стоимости легкового отечественного авто вырос на 25,7%, подержанной иномарки — на 18,4%, а на новые иномарки, поступающие в такси, по данным аналитиков, максимум на 7%.

@vneplanarus

🙌Что произошло: Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о локализации автопарка такси.

❓Что это значит: согласно новому закону, с 1 марта 2026 г. машины смогут попасть в реестр такси при соблюдении одного из условий:

📍соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках;

📍производство автомобиля в рамках специального инвестконтракта, заключенного с марта 2022 г. по март 2025 г.

Для транспорта, уже включенного в региональные реестры до 1 марта 2026 г., требования применяться не будут. Отсрочка установлена и для отдельных регионов:

📍для Калининградской области – до марта 2028 г.

📍для субъектов Сибирского федерального округа – до марта 2028 г.

📍для субъектов Дальнего Востока – до марта 2030 г.

С 2033 г. балльная система станет единственным критерием допуска.

📑Предыстория: первоначальный вариант документа предполагал, что с октября 2025 г. все новые автомобили для пассажирских перевозок должны быть российского производства. Эта норма вызвала резкую критику со стороны бизнеса и отраслевых объединений, включая РСПП и Национальный совет такси.

🏢Позиция Госдумы: как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, к документу внесли поправки, учитывающие интересы автопроизводителей и представителей таксомоторной отрасли. Инициатива направлена на стимулирование использования автомобилей, собранных в России:

“Это позволяет работать с заводами и Калининграда, и Москвы, и Тулы, и Дальнего Востока, и Самарской области, Тольятти, и Санкт-Петербурга, и многие другие регионы будут охвачены этой нормой”.

💼Позиция бизнеса: как сообщала исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская, предложения отрасли так и не были услышаны. Они предлагали отказаться от балльной системы, вывести самозанятых из-под требований по локализации, предоставить регионам право регулировать этот вопрос и обязательно увязать введение закона с мерами господдержки.

🚙Какие автомобили попадают под требования:

📍четыре модели LADA (Granta, Vesta, Iskra, Aura);

📍“Москвич-3”

📍“Москвич-6”

📍XCITE X-Cross 7

📍X-Cross 8

📍электромобили Evolute i-PRO и i-JOY

❗️Влияние законопроекта на отрасль: Аналитический центр при правительстве (АЦ) провел оценку влияния законопроекта о локализации автомобилей такси на отрасль. Согласно исследованию, если закон вступит в силу в нынешней редакции, отрасль может лишиться до 507 тыс. водителей, или около 51% от общего числа.

Совокупные выпадающие доходы водителей при приведении парка в соответствие новым требованиям составят до 289 млрд руб. Для частично занятых водителей на личных авто затраты на замену одной машины могут достигать 470,9 тыс. руб., а срок окупаемости – от 16 лет без учета роста тарифов. По расчетам аналитиков, из отрасли могут уйти до 89,5% водителей с частичной занятостью на собственных авто, 35,6% работающих на арендованных авто с полной занятостью. Среди таксистов с полной занятостью на личных машинах 15,2% участников рынка рискуют покинуть отрасль.

Новые автомобили, соответствующие закону, стоят в среднем в 2,1 раза дороже подержанных (1,73 млн против 840 тыс. руб.). При этом рост цен на отечественные модели опережает рынок: по данным Росстата, за 2023–2025 гг. индекс стоимости легкового отечественного авто вырос на 25,7%, подержанной иномарки — на 18,4%, а на новые иномарки, поступающие в такси, по данным аналитиков, максимум на 7%.

@vneplanarus

05.05.202515:00

🏢Минэк представил два варианта среднесрочного прогноза развития российской экономики.

🖊Что произошло: Минэк опубликовал два варианта сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 гг., рассмотренных правительством.

📌базовый (на его основе будут формироваться параметры бюджета на очередную трехлетку);

📌консервативный (сформирован на “предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий”).

📑Базовый прогноз:

📍рост ВВП в 2025 г. на 2,5% (против 4,3% в 2024 г.), в 2026–2028 гг. – на уровне 2,4%, 2,8% и 3% соответственно.

📍рост внутреннего спроса замедлится: рост оборота розничной торговли, платных услуг и общественного питания составит 5,9% (против 6,4% в 2024 г.);

📍промышленное производство несколько замедлит темпы роста после высокого уровня прошлых лет — до 2,6% (против 4,6%);

📍инвестиции вырастут на 1,7% (после 7,4%);

📍инфляция по итогам 2025 г. прогнозируется на уровне 7,6% (после 9,5%), 2026 г. – 4%.

📍экспорт будет восстанавливаться за счет новых логистических и производственных цепочек;

◾️нефтегазовый экспорт снизится на 1,3% после роста на 2,9% в 2024 г. в реальном выражении при цене на нефть Brent в $68, а Urals – $56 за баррель;

◾️ненефтегазовый экспорт в 2025 г. вырастет на 6,1% (против 2,1%).

📍курс рубля в среднем за год составит 94,3 руб./$ (против 92,4 руб. в 2024 г.). В 2026 г. рубль ослабнет до 100,2 руб./$, в 2027 и 2028 гг. – до 103,5 и 106 руб./$.

❗️Внутренние риски:

📎возможный дисбаланс спроса и предложения;

📎“риски роста импорта в тех сегментах, где возможно развитие отечественного производства”;

📎“несвоевременный переход к смягчению денежно-кредитных условий”.

‼️Внешние риски:

📎эскалация торговых войн;

📎более серьезное замедление мировой экономики (прежде всего, Китая);

📎усиление санкций (сокращение спроса на товары российского экспорта).

📃Консервативный сценарий:

📍замедление роста ВВП – до 1,8% в 2025 г. и до 1,2% – в 2026 г. С 2027 г. ожидается постепенное восстановление темпов роста до 2,3% и до 2,9% в 2028 г.

📍более низкие цены на нефть: Brent может стоить $58,1 в этом году, Urals – $48,8 за баррель;

📍объем экспорта сократится больше, чем объем импорта (относительно базового варианта);

📍более сильное ослабление курса рубля – до 96,6 руб./$ в 2025 г.

📍инфляция в 2025 г. составит 8,2% (более длительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, более низкую инвестиционную и потребительскую активность);

📍рост промпроизводства замедлится в 2025 г. до 2%;

📍рост инвестиций замедлится в 2025 г. до 0,8%.

@vneplanarus

🖊Что произошло: Минэк опубликовал два варианта сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 гг., рассмотренных правительством.

📌базовый (на его основе будут формироваться параметры бюджета на очередную трехлетку);

📌консервативный (сформирован на “предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий”).

📑Базовый прогноз:

📍рост ВВП в 2025 г. на 2,5% (против 4,3% в 2024 г.), в 2026–2028 гг. – на уровне 2,4%, 2,8% и 3% соответственно.

📍рост внутреннего спроса замедлится: рост оборота розничной торговли, платных услуг и общественного питания составит 5,9% (против 6,4% в 2024 г.);

📍промышленное производство несколько замедлит темпы роста после высокого уровня прошлых лет — до 2,6% (против 4,6%);

📍инвестиции вырастут на 1,7% (после 7,4%);

📍инфляция по итогам 2025 г. прогнозируется на уровне 7,6% (после 9,5%), 2026 г. – 4%.

📍экспорт будет восстанавливаться за счет новых логистических и производственных цепочек;

◾️нефтегазовый экспорт снизится на 1,3% после роста на 2,9% в 2024 г. в реальном выражении при цене на нефть Brent в $68, а Urals – $56 за баррель;

◾️ненефтегазовый экспорт в 2025 г. вырастет на 6,1% (против 2,1%).

📍курс рубля в среднем за год составит 94,3 руб./$ (против 92,4 руб. в 2024 г.). В 2026 г. рубль ослабнет до 100,2 руб./$, в 2027 и 2028 гг. – до 103,5 и 106 руб./$.

❗️Внутренние риски:

📎возможный дисбаланс спроса и предложения;

📎“риски роста импорта в тех сегментах, где возможно развитие отечественного производства”;

📎“несвоевременный переход к смягчению денежно-кредитных условий”.

‼️Внешние риски:

📎эскалация торговых войн;

📎более серьезное замедление мировой экономики (прежде всего, Китая);

📎усиление санкций (сокращение спроса на товары российского экспорта).

📃Консервативный сценарий:

📍замедление роста ВВП – до 1,8% в 2025 г. и до 1,2% – в 2026 г. С 2027 г. ожидается постепенное восстановление темпов роста до 2,3% и до 2,9% в 2028 г.

📍более низкие цены на нефть: Brent может стоить $58,1 в этом году, Urals – $48,8 за баррель;

📍объем экспорта сократится больше, чем объем импорта (относительно базового варианта);

📍более сильное ослабление курса рубля – до 96,6 руб./$ в 2025 г.

📍инфляция в 2025 г. составит 8,2% (более длительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, более низкую инвестиционную и потребительскую активность);

📍рост промпроизводства замедлится в 2025 г. до 2%;

📍рост инвестиций замедлится в 2025 г. до 0,8%.

@vneplanarus

22.04.202511:59

♻️Российские регионы тормозят “мусорную реформу”.

❗️Что произошло: Минприроды торопит регионы с документальным оформлением планов по строительству новых мощностей для переработки ТКО. Для финансирования “мусорной реформы” федеральному центру необходимо понимать, как именно будут расходоваться направляемые на эти цели средства.

📑Что за “мусорная реформа”: запущенный в 2025 г. нацпроект “Экологическое благополучие” требует к 2030 г. сортировки 100% объема ТКО, захоронения не более чем 50% и вовлечения в хозоборот не менее 25% отходов в виде вторичных ресурсов и сырья.

С 2019 г. в России создано 295 предприятий по обработке ТКО, новый этап реформы потребует к 2030 году более 230 новых объектов – объем инвестиций составит около 247 млрд руб.

📊Статистика: по данным ППК РЭС, в настоящее время в 85 субъектах федерации уже утверждены “дорожные карты” по созданию инфраструктуры обращения с отходами. Власти регионов должны внести утвержденную проектно-сметную документацию в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО, но 35 субъектов РФ сделали это не полностью или не вовремя (это зона ответственности губернаторов, профильных министерств и департаментов природопользования региональных администраций).

❗️Проблема: новая инфраструктура – опора реформы обращения с ТКО, и отсутствие документации в системе означает, что ряд субъектов РФ “уже не укладываются в сроки строительства заводов по сортировке и переработке отходов”.

❓Причины задержек: по данным оператора, основная причина задержек – затягивание оформления участков и согласования проектов.

🏢Позиция Минприроды:

Замглавы Минприроды Денис Буцаев:

💬Мнение экспертов:

Гендиректор консалтинговой компании ENV Ирина Демина считает, что трудности с землей и проектной документацией “на местах” вполне реальны. Часто объекты размещения ТКО не соответствуют современным требованиям. Срок действия проектной документации, если она была, истек, и на них зачастую размещаются отходы, не предусмотренные проектом. Чтобы построить современный полигон, нужна серьезная работа, которая иногда требует перевода земель из одной категории в другую. Помимо транспортного удобства, участок должен соответствовать требованиям закона. К тому же в 2023 году была продлена возможность эксплуатации объектов размещения ТКО без документов до 2026 г.

Эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова указывает, что проблемы строительства инфраструктуры глубже, чем согласование документации:

@vneplanarus

❗️Что произошло: Минприроды торопит регионы с документальным оформлением планов по строительству новых мощностей для переработки ТКО. Для финансирования “мусорной реформы” федеральному центру необходимо понимать, как именно будут расходоваться направляемые на эти цели средства.

📑Что за “мусорная реформа”: запущенный в 2025 г. нацпроект “Экологическое благополучие” требует к 2030 г. сортировки 100% объема ТКО, захоронения не более чем 50% и вовлечения в хозоборот не менее 25% отходов в виде вторичных ресурсов и сырья.

С 2019 г. в России создано 295 предприятий по обработке ТКО, новый этап реформы потребует к 2030 году более 230 новых объектов – объем инвестиций составит около 247 млрд руб.

📊Статистика: по данным ППК РЭС, в настоящее время в 85 субъектах федерации уже утверждены “дорожные карты” по созданию инфраструктуры обращения с отходами. Власти регионов должны внести утвержденную проектно-сметную документацию в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО, но 35 субъектов РФ сделали это не полностью или не вовремя (это зона ответственности губернаторов, профильных министерств и департаментов природопользования региональных администраций).

❗️Проблема: новая инфраструктура – опора реформы обращения с ТКО, и отсутствие документации в системе означает, что ряд субъектов РФ “уже не укладываются в сроки строительства заводов по сортировке и переработке отходов”.

❓Причины задержек: по данным оператора, основная причина задержек – затягивание оформления участков и согласования проектов.

🏢Позиция Минприроды:

Замглавы Минприроды Денис Буцаев:

“Есть ряд рисков для регионов, но государство будет настаивать на выполнении обязательств в полном объеме и в срок, так как от этого зависит выполнение целей нацпроекта "Экологическое благополучие".

💬Мнение экспертов:

Гендиректор консалтинговой компании ENV Ирина Демина считает, что трудности с землей и проектной документацией “на местах” вполне реальны. Часто объекты размещения ТКО не соответствуют современным требованиям. Срок действия проектной документации, если она была, истек, и на них зачастую размещаются отходы, не предусмотренные проектом. Чтобы построить современный полигон, нужна серьезная работа, которая иногда требует перевода земель из одной категории в другую. Помимо транспортного удобства, участок должен соответствовать требованиям закона. К тому же в 2023 году была продлена возможность эксплуатации объектов размещения ТКО без документов до 2026 г.

Эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова указывает, что проблемы строительства инфраструктуры глубже, чем согласование документации:

“Еще в начале "мусорной реформы" была выбрана неверная модель — нужно было направлять госсредства не на получение вторичных материальных ресурсов, а на стимулирование спроса на них. Бизнес мало заинтересован в развитии этой сферы, власти регионов сталкиваются с проблемами”.

@vneplanarus

15.05.202515:02

📃Минэк готовит эксперимент по запуску беспилотников в Арктике и на Севморпути.

🖊Что произошло: Минэк совместно с “Росатомом” прорабатывает возможность установления экспериментального правового режима (ЭПР) эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в акватории Северного морского пути (СМП) и на сухопутных территориях Арктической зоны России.

📑Что планируется: в рамках нового ЭПР планируется апробировать работу различных моделей БАС в Северном Ледовитом океане, где будут решаться задачи по ледовой разведке и навигации для ледоколов, повышения эффективности логистики СМП. Результатом эксперимента будет не только подтверждение эффективности правовых механизмов, но и развитие технологий, имеющих ключевое значение для роста экономики районов Крайнего Севера.

❓Зачем БПЛА Севморпути: нынешний запрос, по-видимому, связан с развертыванием на ледоколах “Атомфлота” комплекса оперативной ледовой разведки. Россия является единственной страной, обладающей беспилотниками, способными совершать полеты с палубы судна в арктических условиях. Чтобы удержать это лидерство, потребуются согласованные усилия разработчиков, производственных компаний, эксплуатантов, морских и авиационных властей.

💼Какова роль “Росатома”: вероятнее всего, ”Росатом” (или его дочерняя структура) станет оператором режима, поскольку именно госкорпорация является и оператором Севморпути.

✈ Какие БПЛА могут летать в Арктике: в России БПЛА, пригодные для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера, разрабатывают несколько производителей, например «Радар ММС». Есть такого рода разработки и у конструкторских бюро из Новосибирска и Омска.

Основные сложности для БПЛА:

📍низкие температуры (в районе -50 °C), которые сокращают время работы аккумуляторов;

📍слабая навигация (проблемы с GPS/ГЛОНАСС в высоких широтах);

📍вопрос ограничения связи, что требует альтернативных каналов (спутники, радиосвязь).

💬Мнение экспертов:

Гендиректор аэрокосмической корпорации “Новый космос” Антон Алексеев считает, что ЭПР позволит оперативно тестировать и внедрять передовые технологии в условиях, где стандартные регуляторные нормы не успевают за технологическим прогрессом. Существующие российские дроны теоретически пригодны для данного ЭПР, но требуют доработки, так как климатические и инфраструктурные условия в зоне Севморпути значительно усложнят развертывание систем.

Директор центра компетенций МФТИ по БАС и сервисам Александр Родин указывает, что на сегодняшний день ЭПР является единственным работающим инструментом, позволяющим допускать в воздушное пространство беспилотные воздушные суда массой более 30 кг. Введение ЭПР на СМП было делом времени: как только создается арктический беспилотник, появляется и соответствующая заявка.

Директор компании “Лаборатория будущего” Павел Камнев:

@vneplanarus

🖊Что произошло: Минэк совместно с “Росатомом” прорабатывает возможность установления экспериментального правового режима (ЭПР) эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в акватории Северного морского пути (СМП) и на сухопутных территориях Арктической зоны России.

📑Что планируется: в рамках нового ЭПР планируется апробировать работу различных моделей БАС в Северном Ледовитом океане, где будут решаться задачи по ледовой разведке и навигации для ледоколов, повышения эффективности логистики СМП. Результатом эксперимента будет не только подтверждение эффективности правовых механизмов, но и развитие технологий, имеющих ключевое значение для роста экономики районов Крайнего Севера.

❓Зачем БПЛА Севморпути: нынешний запрос, по-видимому, связан с развертыванием на ледоколах “Атомфлота” комплекса оперативной ледовой разведки. Россия является единственной страной, обладающей беспилотниками, способными совершать полеты с палубы судна в арктических условиях. Чтобы удержать это лидерство, потребуются согласованные усилия разработчиков, производственных компаний, эксплуатантов, морских и авиационных властей.

💼Какова роль “Росатома”: вероятнее всего, ”Росатом” (или его дочерняя структура) станет оператором режима, поскольку именно госкорпорация является и оператором Севморпути.

✈ Какие БПЛА могут летать в Арктике: в России БПЛА, пригодные для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера, разрабатывают несколько производителей, например «Радар ММС». Есть такого рода разработки и у конструкторских бюро из Новосибирска и Омска.

Основные сложности для БПЛА:

📍низкие температуры (в районе -50 °C), которые сокращают время работы аккумуляторов;

📍слабая навигация (проблемы с GPS/ГЛОНАСС в высоких широтах);

📍вопрос ограничения связи, что требует альтернативных каналов (спутники, радиосвязь).

💬Мнение экспертов:

Гендиректор аэрокосмической корпорации “Новый космос” Антон Алексеев считает, что ЭПР позволит оперативно тестировать и внедрять передовые технологии в условиях, где стандартные регуляторные нормы не успевают за технологическим прогрессом. Существующие российские дроны теоретически пригодны для данного ЭПР, но требуют доработки, так как климатические и инфраструктурные условия в зоне Севморпути значительно усложнят развертывание систем.

Директор центра компетенций МФТИ по БАС и сервисам Александр Родин указывает, что на сегодняшний день ЭПР является единственным работающим инструментом, позволяющим допускать в воздушное пространство беспилотные воздушные суда массой более 30 кг. Введение ЭПР на СМП было делом времени: как только создается арктический беспилотник, появляется и соответствующая заявка.

Директор компании “Лаборатория будущего” Павел Камнев:

“Речь идет о больших расстояниях, требующих мониторинга состояния льда и в принципе всего судоходства, поэтому, скорее всего, преимущество будет у машин самолетного типа с системой вертикального взлета и посадки (V-TOL)”.

@vneplanarus

24.04.202513:06

🛣Бизнес попросил правительство увеличить финансирование содержания автомобильных дорог.

🖊Что произошло: Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК, объединяет крупнейших игроков отрасли, в частности, “Нацпроектстрой”, “Трансстроймеханизацию”, “Автобан” и др.) попросила профильные министерства и ведомства увеличить нормативы финансовых затрат на содержание федеральных автомобильных дорог.

Ассоциация также предложила:

📍ввести коэффициент интенсивности движения по автотрассам для расчета бюджетных ассигнований;

📍изменить методику расчета площади обслуживаемых дорог (применять не линейный километр, а квадратный метр площади твердых покрытий, что поможет более корректно учитывать площадь транспортных развязок, пересечений и примыканий к автодорогам);

📍направлять на эксплуатацию автодорог часть средств, собранных в рамках государственной системы “Платон”.

💰Что с финансированием: до 2030 г. правительство направит на содержание дорог 2,48 трлн руб., говорится в распоряжении правительства № 768-р. Это на 1,73 трлн руб. меньше, чем требуется по действующим нормативам. Недофинансирование составляет 42%.

📌На 2025 г. в соответствии с действующими нормативами (прописаны в постановлении правительства № 658) требуется 616,3 млрд руб., дефицит составляет 272,5 млрд руб.

📌На 2026 г. требуется 653 млрд руб., дефицит равен 209,7 млрд руб., на 2027 год – 692 млрд руб., нехватка финансирования – 157,5 млрд руб.

❗️Суммарный дефицит на ближайшие три года равен 639,7 млрд руб. при объеме финансирования 1,96 трлн руб.

Падает и доля ассигнований, направляемых на содержание федеральной дорожной сети.

💼Что с “дорожным бизнесом”: с 2020 г. доля убыточных компаний, занимающихся эксплуатацией автодорог и автомагистралей, увеличилась с 12 до 23% в 2024 г. По данным СПАРК, среди 869 компаний, у которых основной вид деятельности “эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей”, количество компаний с убытками выросло со 112 в 2020 г. до 199 в 2024 г.

🏢Позиция власти: журналисты РБК направил запросы в Минфин, Минтранс, Федеральное дорожное агентство, аппарат Марата Хуснуллина. Ответы на них пока не поступили.

💬Мнение эксперта – научного руководителя Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин:

По мнению эксперта, главная угроза хронического недофинансирования содержания дорог состоит не в банкротстве отраслевых игроков, а в деградации дорожной сети, что приведет к необходимости строить автотрассы заново. Предложенные НАИК меры, по его мнению, кардинально не решат проблему нехватки финансирования:

@vneplanarus

🖊Что произошло: Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК, объединяет крупнейших игроков отрасли, в частности, “Нацпроектстрой”, “Трансстроймеханизацию”, “Автобан” и др.) попросила профильные министерства и ведомства увеличить нормативы финансовых затрат на содержание федеральных автомобильных дорог.

Ассоциация также предложила:

📍ввести коэффициент интенсивности движения по автотрассам для расчета бюджетных ассигнований;

📍изменить методику расчета площади обслуживаемых дорог (применять не линейный километр, а квадратный метр площади твердых покрытий, что поможет более корректно учитывать площадь транспортных развязок, пересечений и примыканий к автодорогам);

📍направлять на эксплуатацию автодорог часть средств, собранных в рамках государственной системы “Платон”.

💰Что с финансированием: до 2030 г. правительство направит на содержание дорог 2,48 трлн руб., говорится в распоряжении правительства № 768-р. Это на 1,73 трлн руб. меньше, чем требуется по действующим нормативам. Недофинансирование составляет 42%.

📌На 2025 г. в соответствии с действующими нормативами (прописаны в постановлении правительства № 658) требуется 616,3 млрд руб., дефицит составляет 272,5 млрд руб.

📌На 2026 г. требуется 653 млрд руб., дефицит равен 209,7 млрд руб., на 2027 год – 692 млрд руб., нехватка финансирования – 157,5 млрд руб.

❗️Суммарный дефицит на ближайшие три года равен 639,7 млрд руб. при объеме финансирования 1,96 трлн руб.

Падает и доля ассигнований, направляемых на содержание федеральной дорожной сети.

💼Что с “дорожным бизнесом”: с 2020 г. доля убыточных компаний, занимающихся эксплуатацией автодорог и автомагистралей, увеличилась с 12 до 23% в 2024 г. По данным СПАРК, среди 869 компаний, у которых основной вид деятельности “эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей”, количество компаний с убытками выросло со 112 в 2020 г. до 199 в 2024 г.

🏢Позиция власти: журналисты РБК направил запросы в Минфин, Минтранс, Федеральное дорожное агентство, аппарат Марата Хуснуллина. Ответы на них пока не поступили.

💬Мнение эксперта – научного руководителя Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин:

По мнению эксперта, главная угроза хронического недофинансирования содержания дорог состоит не в банкротстве отраслевых игроков, а в деградации дорожной сети, что приведет к необходимости строить автотрассы заново. Предложенные НАИК меры, по его мнению, кардинально не решат проблему нехватки финансирования:

“В бюджете сегодня нет средств на поддержание дорожной сети. Одна из основных причин – в том, что наши 60 млн владельцев автомобилей сильно не доплачивают за ее пользование. Значительной части водителей придется больше платить, пусть это и непопулярная мера. Для этого, возможно, нужно будет изменить систему платежей, отказавшись от акциза и перейдя на оплату за километр пробега”.

@vneplanarus

06.05.202517:34

🎿Российские горнолыжные курорты нуждаются в импортозамещении.

⚙️Что произошло: около 90% современных канатных дорог на горнолыжных курортах России продолжают работать на иностранном программном обеспечении и рискуют выйти из строя из-за отсутствия обновлений. Об этом рассказал гендиректор компании “Руслет” (входит в ГК “Васта Дискавери”, один из крупнейших производителей скоростных канатно-транспортных систем в России) Дмитрий Сидорович.

📑Предыстория: после марта 2022 г. европейские производители современных канатных дорог начали уходить с российского рынка. Сегодня многие горнолыжные курорты России работают на инфраструктуре, которая не обслуживается и не поддерживается производителями. Автоматизированные системы управления канатными подъемниками требуют обновления раз в 1-3 года. В случае с большинством канатных дорог, установленных в России, программное обеспечение не обновлялось с 2022 г.

💼Позиция туриндустрии: директор департамента информационных технологий “Кавказ.РФ” (госкомпания управляет в том числе горнолыжными курортами “Эльбрус”, “Ведучи”, “Мамисон”) Ислам Ашхотов:

🏢Позиция властей: РБК направил запрос в Минпромторг и в Минэкономразвития. Ответы на них пока не поступили.

❗️Что с импортозамещением: сейчас на отечественный софт переведено порядка 10% оборудования современных автоматизированных канатных дорог.

К 1 сентября канатные дороги на автоматизированных системах управления, согласно указу президента, должны будут перейти на отечественный софт. Сейчас идет очень серьезная работа по переводу канатных дорог на отечественное программное обеспечение. В основном этим занимается компания “Руслет”.

💻На каких курортах используется отечественное ПО: на текущий момент компания завершила уже восемь проектов по переводу австрийских, французских и швейцарских подъемников на российское программное обеспечение, в том числе на курортах “Роза Хутор” и “Большой Вудъявр”.

💬Мнение эксперта:

Зампред правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина отмечает, что в России канатные дороги относятся к критической инфраструктуре. Автоматизированные системы управления, на которых работают гондольные подъемники (для более простых бугельных и кресельных они не нужны) – это, в свою очередь, критическая информационная инфраструктура.

@vneplanarus

⚙️Что произошло: около 90% современных канатных дорог на горнолыжных курортах России продолжают работать на иностранном программном обеспечении и рискуют выйти из строя из-за отсутствия обновлений. Об этом рассказал гендиректор компании “Руслет” (входит в ГК “Васта Дискавери”, один из крупнейших производителей скоростных канатно-транспортных систем в России) Дмитрий Сидорович.

📑Предыстория: после марта 2022 г. европейские производители современных канатных дорог начали уходить с российского рынка. Сегодня многие горнолыжные курорты России работают на инфраструктуре, которая не обслуживается и не поддерживается производителями. Автоматизированные системы управления канатными подъемниками требуют обновления раз в 1-3 года. В случае с большинством канатных дорог, установленных в России, программное обеспечение не обновлялось с 2022 г.

💼Позиция туриндустрии: директор департамента информационных технологий “Кавказ.РФ” (госкомпания управляет в том числе горнолыжными курортами “Эльбрус”, “Ведучи”, “Мамисон”) Ислам Ашхотов:

“Горнолыжная индустрия как никогда нуждается в проактивном производстве российских аналогов программного обеспечения и систем. Очень ждем от рынка новые разработки”.

🏢Позиция властей: РБК направил запрос в Минпромторг и в Минэкономразвития. Ответы на них пока не поступили.

❗️Что с импортозамещением: сейчас на отечественный софт переведено порядка 10% оборудования современных автоматизированных канатных дорог.

К 1 сентября канатные дороги на автоматизированных системах управления, согласно указу президента, должны будут перейти на отечественный софт. Сейчас идет очень серьезная работа по переводу канатных дорог на отечественное программное обеспечение. В основном этим занимается компания “Руслет”.

💻На каких курортах используется отечественное ПО: на текущий момент компания завершила уже восемь проектов по переводу австрийских, французских и швейцарских подъемников на российское программное обеспечение, в том числе на курортах “Роза Хутор” и “Большой Вудъявр”.

💬Мнение эксперта:

Зампред правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина отмечает, что в России канатные дороги относятся к критической инфраструктуре. Автоматизированные системы управления, на которых работают гондольные подъемники (для более простых бугельных и кресельных они не нужны) – это, в свою очередь, критическая информационная инфраструктура.

“Они действительно больше не поддерживаются зарубежными фирмами”.

@vneplanarus

22.04.202515:04

🖊Счетная палата проверила "Почту России": что нашли аудиторы

📑Что произошло: Счетная палата выявила системные проблемы в работе “Почты России”. По итогам проверки были направлены обращения в Генпрокуратуру и ФНС.

💰Что проверяла СП: эффективность расходования средств, которые “Почта России” получила из федерального бюджета с 2020 г., а также должна была установить причины убыточности компании. В 2022-2023 гг. убытки “Почты России” составили 31 млрд и 8,8 млрд рублей. На 2024-2025 гг. прогнозируются убытки на 28,1 и 44 млрд руб.

Что показала проверка:

📌основная цель “Почты России”, согласно уставу акционерного общества, – извлечение прибыли – входит в противоречие с социальными и общегосударственными целями, которые ставились при акционировании “Почты”. Это создает предпосылки для системного конфликта в вопросе господдержки и затягивает решение таких вопросов.

📌из-за ситуации с господдержкой компании приходится активно занимать. Банки кредитуют “Почту” с учетом того, что государство – ее единственный акционер. Причем ни нормативные акты, ни внутренние документы компании лимит долга не ограничивают, показатель “чистый долг к EBITDA” не контролируется. Из-за этого “Почта” столкнулась с избыточным уровнем долговой нагрузки: общие долги с 2020 г. выросли на 70% – до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 гг. увеличились на 79,7% – до 10,6 млрд руб.

📌у компании отсутствует действующая бизнес-стратегия. Нет рабочего механизма формирования бизнес-планов.

📌в компании нестабильная система управления. За последние пять лет оргструктура компании пересматривалась 25 раз, сменилось три гендиректора, численность замов доходила до 19 единиц, а в 2020-2024 гг. должность занимали в сумме 53 человека. В “Почте России” нет “постоянного” главного бухгалтера, который должен вести учет и обязан отвечать за достоверность финансовой отчетности.

📌средний износ объектов недвижимости “Почты России” составляет 70%, и в 82% отделений ремонт проводился более 10 лет назад. Притом Минцифры так и не утвердило (с 2008 г.) требования по эксплуатации средств почтовой связи.

📌в 2021-2025 гг. из федерального бюджета “Почте России” выделили более 17 млрд руб. на модернизацию отделений почтовой связи, но деньги были использованы недостаточно эффективно. Все еще отсутствует перечень почтовых отделений, подлежащих модернизации до 2030 г.

💬Позиция “Почты России”:

Представитель “Почты России”:

💼Что предлагает СП:

📍поручить Минцифры и “Почте” подготовить проект стратегии развития почтовой связи до 2030 г., а также перечень отделений, подлежащих модернизации;

📍на показатель “чистый долг к EBITDA” в директивном порядке предлагается установить лимит;

📍за несвоевременную доставку пенсий и других соцвыплат предлагается установить денежную компенсацию.

📍составление до сентября 2025 г. “дорожной карты” по “выявлению внутренних ресурсов повышения эффективности” в части использования объектов недвижимости.

🏢Позиция власти: в конце декабря прошлого года в правительстве был утвержден “План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития “Почты России”*.

❗️*Однако, как уточняют аудиторы СП, мероприятия плана направлены преимущественно на создание

регуляторных послаблений и эксклюзивных преимуществ монопольного свойства, а также на отдельные виды государственной поддержки. В то же время финансово-экономическая модель стабильной деятельности “Почты России” не выработана до сих пор.

@vneplanarus

📑Что произошло: Счетная палата выявила системные проблемы в работе “Почты России”. По итогам проверки были направлены обращения в Генпрокуратуру и ФНС.

💰Что проверяла СП: эффективность расходования средств, которые “Почта России” получила из федерального бюджета с 2020 г., а также должна была установить причины убыточности компании. В 2022-2023 гг. убытки “Почты России” составили 31 млрд и 8,8 млрд рублей. На 2024-2025 гг. прогнозируются убытки на 28,1 и 44 млрд руб.

Что показала проверка:

📌основная цель “Почты России”, согласно уставу акционерного общества, – извлечение прибыли – входит в противоречие с социальными и общегосударственными целями, которые ставились при акционировании “Почты”. Это создает предпосылки для системного конфликта в вопросе господдержки и затягивает решение таких вопросов.

📌из-за ситуации с господдержкой компании приходится активно занимать. Банки кредитуют “Почту” с учетом того, что государство – ее единственный акционер. Причем ни нормативные акты, ни внутренние документы компании лимит долга не ограничивают, показатель “чистый долг к EBITDA” не контролируется. Из-за этого “Почта” столкнулась с избыточным уровнем долговой нагрузки: общие долги с 2020 г. выросли на 70% – до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 гг. увеличились на 79,7% – до 10,6 млрд руб.

📌у компании отсутствует действующая бизнес-стратегия. Нет рабочего механизма формирования бизнес-планов.

📌в компании нестабильная система управления. За последние пять лет оргструктура компании пересматривалась 25 раз, сменилось три гендиректора, численность замов доходила до 19 единиц, а в 2020-2024 гг. должность занимали в сумме 53 человека. В “Почте России” нет “постоянного” главного бухгалтера, который должен вести учет и обязан отвечать за достоверность финансовой отчетности.

📌средний износ объектов недвижимости “Почты России” составляет 70%, и в 82% отделений ремонт проводился более 10 лет назад. Притом Минцифры так и не утвердило (с 2008 г.) требования по эксплуатации средств почтовой связи.

📌в 2021-2025 гг. из федерального бюджета “Почте России” выделили более 17 млрд руб. на модернизацию отделений почтовой связи, но деньги были использованы недостаточно эффективно. Все еще отсутствует перечень почтовых отделений, подлежащих модернизации до 2030 г.

💬Позиция “Почты России”:

Представитель “Почты России”:

“Проверка Счетной палаты длилась более года, мы проделали вместе большую работу”.

💼Что предлагает СП:

📍поручить Минцифры и “Почте” подготовить проект стратегии развития почтовой связи до 2030 г., а также перечень отделений, подлежащих модернизации;

📍на показатель “чистый долг к EBITDA” в директивном порядке предлагается установить лимит;

📍за несвоевременную доставку пенсий и других соцвыплат предлагается установить денежную компенсацию.

📍составление до сентября 2025 г. “дорожной карты” по “выявлению внутренних ресурсов повышения эффективности” в части использования объектов недвижимости.

🏢Позиция власти: в конце декабря прошлого года в правительстве был утвержден “План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития “Почты России”*.

❗️*Однако, как уточняют аудиторы СП, мероприятия плана направлены преимущественно на создание

регуляторных послаблений и эксклюзивных преимуществ монопольного свойства, а также на отдельные виды государственной поддержки. В то же время финансово-экономическая модель стабильной деятельности “Почты России” не выработана до сих пор.

@vneplanarus

12.05.202518:35

💰Налоговая раскрыла доходы от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ.

🖊Что произошло: по данным ФНС, в первые три месяца 2025 г. на федеральном уровне* собрали 37,8 млрд руб. налогов.

*в федеральный бюджет идут все сборы по ставкам выше 13% (оставшееся перечисляется в региональные и муниципальные бюджеты).

📊Статистика: этот показатель почти на 40% больше, чем в аналогичный период 2024 г. (27 млрд руб.) При этом прогрессивная шкала в прошлом году была другой: ступени было всего две – 13% и 15%. Повышенный уровень распространялся на тех, кто зарабатывал свыше 5 млн руб. в год (13% из этой суммы шли в регионы, а надбавка в 2 п.п. – в общую казну).

Однако в целом пока поступления “налога на богатых” очень малы по сравнению с доходами от НДФЛ в региональные и муниципальные бюджеты. За I квартал, по данным ФНС, было всего было 1,6 трлн руб. (в прошлом году за январь – март собрали 1,4 трлн налогов с доходов физлиц).

❓Что за пятиступенчатая шкала: с 2025 г. система налогообложения физлиц усложнилась. Для получающих доход свыше 2,4 млн в год ставка налога составила:

📍15% – для заработка от 2,4 млн до 5 млн в год (от 200 тыс. до 416,7 тыс. рублей в месяц);

📍18% – от 5 млн до 20 млн в год (от 416,7 тыс. до 1,67 млн в месяц);

📍20% – от 20 млн до 50 млн в год (от 1,67 млн до 4,17 млн в месяц);

📍22% – от 50 млн в год (свыше 4,17 млн в месяц).

🏢Позиция ФНС: рост поступлений в федбюджет обусловлен не только введением новой прогрессивной шкалы налогообложения, но и увеличением зарплат. Фонд заработной платы за январь – февраль 2025 г. вырос на 16,5% (по сравнению с тем же периодом 2024 г.).

💼Как повлияет на дефицит бюджета: дополнительные поступления от повышенных ставок НДФЛ положительно отразятся на сбалансированности федерального бюджета. Нефтегазовые доходы становится все сложнее спрогнозировать, так как цены на углеводороды остро реагируют на рыночную конъюнктуру, а сборы с экспортеров зависят от курса рубля. Налоговые доходы, в частности от физлиц, более предсказуемые и устойчивые. В том числе поэтому власти в прошлом году масштабно пересмотрели и донастроили подходы к налогообложению.

📑Что по планам: согласно финплану на 2025 г., поступления в федбюджет по НДФЛ закладываются в размере 810,5 млрд руб. (почти на 140% больше показателя прошлого года). При сохранении темпов роста фонда заработной платы параметры федерального бюджета будут исполнены в полном объеме.

💬Мнение экспертов:

Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Засько отмечает, что прогрессия будет нарастать буквально с каждым месяцем, а вместе с ней – размер доходов федерального бюджета. Кроме того, будут и естественные скачки, которые связаны с сезонными доходами, а также с периодами выплат дивидендов:

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указывает, что, по оценкам ЦБ, в этом году зарплаты в номинальном выражении вырастут на 12,5%. Соответственно, увеличится число более богатых россиян, которые подпадают под новую шкалу НДФЛ. Однако вряд ли это поможет значительно снизить дефицит бюджета. В обновленном прогнозе Минфина на 2025 г. прогноз по недостаче увеличили сразу втрое – с 1,2 трлн до 3,8 трлн руб.. Это значит, что даже планируемого увеличения доходов от НДФЛ может не хватить для того, чтобы покрыть все выпадающие нефтегазовые поступления и вывести бюджет “в ноль”.

@vneplanarus

🖊Что произошло: по данным ФНС, в первые три месяца 2025 г. на федеральном уровне* собрали 37,8 млрд руб. налогов.

*в федеральный бюджет идут все сборы по ставкам выше 13% (оставшееся перечисляется в региональные и муниципальные бюджеты).

📊Статистика: этот показатель почти на 40% больше, чем в аналогичный период 2024 г. (27 млрд руб.) При этом прогрессивная шкала в прошлом году была другой: ступени было всего две – 13% и 15%. Повышенный уровень распространялся на тех, кто зарабатывал свыше 5 млн руб. в год (13% из этой суммы шли в регионы, а надбавка в 2 п.п. – в общую казну).

Однако в целом пока поступления “налога на богатых” очень малы по сравнению с доходами от НДФЛ в региональные и муниципальные бюджеты. За I квартал, по данным ФНС, было всего было 1,6 трлн руб. (в прошлом году за январь – март собрали 1,4 трлн налогов с доходов физлиц).

❓Что за пятиступенчатая шкала: с 2025 г. система налогообложения физлиц усложнилась. Для получающих доход свыше 2,4 млн в год ставка налога составила:

📍15% – для заработка от 2,4 млн до 5 млн в год (от 200 тыс. до 416,7 тыс. рублей в месяц);

📍18% – от 5 млн до 20 млн в год (от 416,7 тыс. до 1,67 млн в месяц);

📍20% – от 20 млн до 50 млн в год (от 1,67 млн до 4,17 млн в месяц);

📍22% – от 50 млн в год (свыше 4,17 млн в месяц).

🏢Позиция ФНС: рост поступлений в федбюджет обусловлен не только введением новой прогрессивной шкалы налогообложения, но и увеличением зарплат. Фонд заработной платы за январь – февраль 2025 г. вырос на 16,5% (по сравнению с тем же периодом 2024 г.).

💼Как повлияет на дефицит бюджета: дополнительные поступления от повышенных ставок НДФЛ положительно отразятся на сбалансированности федерального бюджета. Нефтегазовые доходы становится все сложнее спрогнозировать, так как цены на углеводороды остро реагируют на рыночную конъюнктуру, а сборы с экспортеров зависят от курса рубля. Налоговые доходы, в частности от физлиц, более предсказуемые и устойчивые. В том числе поэтому власти в прошлом году масштабно пересмотрели и донастроили подходы к налогообложению.

📑Что по планам: согласно финплану на 2025 г., поступления в федбюджет по НДФЛ закладываются в размере 810,5 млрд руб. (почти на 140% больше показателя прошлого года). При сохранении темпов роста фонда заработной платы параметры федерального бюджета будут исполнены в полном объеме.

💬Мнение экспертов:

Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Засько отмечает, что прогрессия будет нарастать буквально с каждым месяцем, а вместе с ней – размер доходов федерального бюджета. Кроме того, будут и естественные скачки, которые связаны с сезонными доходами, а также с периодами выплат дивидендов:

“I квартал нельзя рассматривать как полноценный маркер оценки налоговых доходов, формирующихся за счет прогрессивного налогообложения. Это связано с тем, что дальше появятся новые налогоплательщики, а также одни налогоплательщики будут переходить из одной шкалы налогообложения к другой”.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указывает, что, по оценкам ЦБ, в этом году зарплаты в номинальном выражении вырастут на 12,5%. Соответственно, увеличится число более богатых россиян, которые подпадают под новую шкалу НДФЛ. Однако вряд ли это поможет значительно снизить дефицит бюджета. В обновленном прогнозе Минфина на 2025 г. прогноз по недостаче увеличили сразу втрое – с 1,2 трлн до 3,8 трлн руб.. Это значит, что даже планируемого увеличения доходов от НДФЛ может не хватить для того, чтобы покрыть все выпадающие нефтегазовые поступления и вывести бюджет “в ноль”.

@vneplanarus

18.04.202513:31

🍰Стоимость пасхальных куличей в российских регионах.

Приготовление домашних куличей в 2025 г. в России подорожало в среднем на 20,9% по сравнению с прошлым годом.

📍Сливочное масло стоит в среднем 1,2 тыс. руб. за кг(против 898,55 руб. в апреле 2024 г.)

📍Творог – 473,21 руб. за кг (418,03 руб.)

📍Сметана – 356,25 руб. за кг (290,54 руб)

📍Молоко – 95,12 руб. за литр (77,55 руб).

Сколько стоит пасхальный набор для семьи из четырех человек в российских регионах:

📌Мордовия – 397,28 руб;

📌Пензенская область – 402,43 руб;

📌Чувашия – 409,29 руб;

📌Кировская область – 412,35 руб;

📌Нижегородская область – 414,57 руб;

📌Магаданская область – 769,87 руб;

📌Камчатский край – 753,34 руб;

📌Сахалинская область – 738,46 руб;

📌Саха (Якутия) – 673,83 руб;

📌ЧАО – 847 руб.

Аналитики подсчитали, что в большинстве регионов страны цены на пасхальное угощение обогнали официальный уровень инфляции, поэтому стряпать или покупать куличи каждая российская семья будет исходя из своих доходов, и, возможно, что для некоторых это будет слишком дорогое удовольствие.

@vneplanarus

Приготовление домашних куличей в 2025 г. в России подорожало в среднем на 20,9% по сравнению с прошлым годом.

📍Сливочное масло стоит в среднем 1,2 тыс. руб. за кг(против 898,55 руб. в апреле 2024 г.)

📍Творог – 473,21 руб. за кг (418,03 руб.)

📍Сметана – 356,25 руб. за кг (290,54 руб)

📍Молоко – 95,12 руб. за литр (77,55 руб).

Сколько стоит пасхальный набор для семьи из четырех человек в российских регионах:

📌Мордовия – 397,28 руб;

📌Пензенская область – 402,43 руб;

📌Чувашия – 409,29 руб;

📌Кировская область – 412,35 руб;

📌Нижегородская область – 414,57 руб;

📌Магаданская область – 769,87 руб;

📌Камчатский край – 753,34 руб;

📌Сахалинская область – 738,46 руб;

📌Саха (Якутия) – 673,83 руб;

📌ЧАО – 847 руб.

Аналитики подсчитали, что в большинстве регионов страны цены на пасхальное угощение обогнали официальный уровень инфляции, поэтому стряпать или покупать куличи каждая российская семья будет исходя из своих доходов, и, возможно, что для некоторых это будет слишком дорогое удовольствие.

@vneplanarus

07.05.202516:33

💰Названы российские регионы с самым высоким уровнем закредитованности.

Центробанк опубликовал официальные данные по закредитованности российских регионов по итогам 2024 г. По данным Банка России, средний показатель закредитованности по всем регионам России составил 13,9 – это на 0,5 пункта меньше, чем в 2023 г.

Регионы с самым высоким уровнем закредитованности:

📍Тува – 31,7 (именно столько средних зарплат потребуется, чтобы покрыть средний долг заемщика);

📍Астраханская область – 16,3;

📍Крым – 13;

📍Калмыкия – 22,3;

📍КЧР – 18,9;

📍Ленинградская область – 18,8.

Самые низкие* показатели зафиксированы в следующих регионах:

*долговая нагрузка находится в диапазоне от 10 до 10,5

📍КБР;

📍Камчатский край;

📍Сахалинская область;

📍Дагестан;

📍Чечня.

Общее улучшение ситуации с закредитованностью связано с сокращением числа активных заемщиков. По состоянию на 1 января 2025 г. кредиты в банках и микрофинансовых организациях имели 50,1 млн россиян, при этом за четвертый квартал 2024 г. количество кредитующихся уменьшилось на 700 тыс. человек, что стало рекордным оттоком с 2022 г.

@vneplanarus

Центробанк опубликовал официальные данные по закредитованности российских регионов по итогам 2024 г. По данным Банка России, средний показатель закредитованности по всем регионам России составил 13,9 – это на 0,5 пункта меньше, чем в 2023 г.

Регионы с самым высоким уровнем закредитованности:

📍Тува – 31,7 (именно столько средних зарплат потребуется, чтобы покрыть средний долг заемщика);

📍Астраханская область – 16,3;

📍Крым – 13;

📍Калмыкия – 22,3;

📍КЧР – 18,9;

📍Ленинградская область – 18,8.

Самые низкие* показатели зафиксированы в следующих регионах:

*долговая нагрузка находится в диапазоне от 10 до 10,5

📍КБР;

📍Камчатский край;

📍Сахалинская область;

📍Дагестан;

📍Чечня.

Общее улучшение ситуации с закредитованностью связано с сокращением числа активных заемщиков. По состоянию на 1 января 2025 г. кредиты в банках и микрофинансовых организациях имели 50,1 млн россиян, при этом за четвертый квартал 2024 г. количество кредитующихся уменьшилось на 700 тыс. человек, что стало рекордным оттоком с 2022 г.

@vneplanarus

08.05.202510:02

💬Российский премьер Михаил Мишустин – о планах по развитию экономики.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах по развитию российской экономике во время своего выступления на марафоне "Знание. Первые". Тема выступления премьера: “Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 гг. и достижения современной России”.

В своем выступлении премьер подробно остановился на ключевых технологических достижениях военного времени. Проводя параллели между им и современностью, он отметил, что сегодня Россия, как и в 1941 г., демонстрирует способность противостоять внешнему давлению. Несмотря на санкции, страна вошла в четверку крупнейших экономик мира, а рост ВВП превышает 4%, что значительно выше среднемировых показателей. В качестве примеров технологических достижений Мишустин привел первый полет “Суперджета-100” с российским двигателем ПД-8 и ввод в эксплуатацию нового атомного ледокола “Якутия”.

Главное из выступления Михаила Мишустина:

📌Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад.

📌Новые нацпроекты технологического лидерства помогут России добиться независимости от иностранных решений и послужат формированию перспективных рынков.

📌Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других.

📌Сейчас строятся несколько предприятий по производству литий-ионных батарей.

📌К 2030 г. планируется существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов.

📌В России увеличился выпуск технологических разработок, нужных для проведения специальной военной операции.

📌Возможности России в атомном секторе нужно совершенствовать, чтобы сохранить традиционно сильные позиции.

📌Следующая партия атомных ледоколов будет состоять из уникальных судов, не имеющих аналогов в мире.

📌В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток.

📌Власти прорабатывают варианты привлечения частных инвестиций в космическую отрасль.

📌Инфраструктура для беспилотных систем будет создаваться во всех регионах.

📌Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности поможет российским аграриям ставить новые рекорды.

📌Вырастет количество предприятий по сборке промышленных роботов-манипуляторов.

@vneplanarus

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах по развитию российской экономике во время своего выступления на марафоне "Знание. Первые". Тема выступления премьера: “Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 гг. и достижения современной России”.

В своем выступлении премьер подробно остановился на ключевых технологических достижениях военного времени. Проводя параллели между им и современностью, он отметил, что сегодня Россия, как и в 1941 г., демонстрирует способность противостоять внешнему давлению. Несмотря на санкции, страна вошла в четверку крупнейших экономик мира, а рост ВВП превышает 4%, что значительно выше среднемировых показателей. В качестве примеров технологических достижений Мишустин привел первый полет “Суперджета-100” с российским двигателем ПД-8 и ввод в эксплуатацию нового атомного ледокола “Якутия”.

Главное из выступления Михаила Мишустина:

📌Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад.

📌Новые нацпроекты технологического лидерства помогут России добиться независимости от иностранных решений и послужат формированию перспективных рынков.

📌Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других.

📌Сейчас строятся несколько предприятий по производству литий-ионных батарей.

📌К 2030 г. планируется существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов.

📌В России увеличился выпуск технологических разработок, нужных для проведения специальной военной операции.

📌Возможности России в атомном секторе нужно совершенствовать, чтобы сохранить традиционно сильные позиции.

📌Следующая партия атомных ледоколов будет состоять из уникальных судов, не имеющих аналогов в мире.

📌В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток.

📌Власти прорабатывают варианты привлечения частных инвестиций в космическую отрасль.

📌Инфраструктура для беспилотных систем будет создаваться во всех регионах.

📌Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности поможет российским аграриям ставить новые рекорды.

📌Вырастет количество предприятий по сборке промышленных роботов-манипуляторов.

@vneplanarus

23.04.202512:31

🏢Минпромторг предлагает поддержать российских экспортеров.

🖊Что произошло: Минпромторг предлагает расширить нефинансовую поддержку получателей субсидий в рамках нацпроекта “Международная кооперация и экспорт”, которые не справились с выполнением целевых показателей из-за санкций.

📌для тех, кто получил субсидию до 1 марта 2022 года, но по независящим от них обстоятельствам, связанным с санкциями, не достиг целевых показателей соглашений о получении господдержки, уже предусмотрена возможность корректировки показателей или продления сроков их достижения до двух лет без штрафов;

📌распространить меры поддержки и на тех, кто заключил соглашение о предоставлении субсидии после этой даты – они также могут претендовать на корректировку показателей соглашений или продление сроков их исполнения. Срок такой пролонгации планируется сделать значительно длиннее – на весь срок реализации “экспортного” нацпроекта, до 2030 г.

Решение о послаблениях будет принимать правительство. При этом несколько уточнены обстоятельства, помешавшие достигнуть показателей, – теперь оговаривается, что речь идет о попадании в конкретные санкционные списки (например, секторальных санкций и SDN Минфина США).

📑На кого распространяется мера: на самих экспортеров, получающих господдержку и на отраслевые институты развития.

О каких субсидиях речь:

📍компенсация части затрат на экспортную деятельность и выход на новые рынки;

📍компенсация процентной ставки по кредитам на экспортные операции;

📍возмещение затрат на страхование экспортных контрактов и др.

💬Мнение экспертов – Российского экспортного центра (РЭЦ):

В РЭЦ отмечают, что это решение “является важным шагом для поддержки экспортно ориентированных компаний в условиях санкционных ограничений, поскольку позволяет минимизировать риски невыполнения целевых показателей по программам господдержки”. При этом, отмечают необходимость в применении таких мер к организациям, входящим в группу РЭЦ (в частности, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Росэксимбанк), отсутствует.

@vneplanarus

🖊Что произошло: Минпромторг предлагает расширить нефинансовую поддержку получателей субсидий в рамках нацпроекта “Международная кооперация и экспорт”, которые не справились с выполнением целевых показателей из-за санкций.

📌для тех, кто получил субсидию до 1 марта 2022 года, но по независящим от них обстоятельствам, связанным с санкциями, не достиг целевых показателей соглашений о получении господдержки, уже предусмотрена возможность корректировки показателей или продления сроков их достижения до двух лет без штрафов;

📌распространить меры поддержки и на тех, кто заключил соглашение о предоставлении субсидии после этой даты – они также могут претендовать на корректировку показателей соглашений или продление сроков их исполнения. Срок такой пролонгации планируется сделать значительно длиннее – на весь срок реализации “экспортного” нацпроекта, до 2030 г.

Решение о послаблениях будет принимать правительство. При этом несколько уточнены обстоятельства, помешавшие достигнуть показателей, – теперь оговаривается, что речь идет о попадании в конкретные санкционные списки (например, секторальных санкций и SDN Минфина США).

📑На кого распространяется мера: на самих экспортеров, получающих господдержку и на отраслевые институты развития.

О каких субсидиях речь:

📍компенсация части затрат на экспортную деятельность и выход на новые рынки;

📍компенсация процентной ставки по кредитам на экспортные операции;

📍возмещение затрат на страхование экспортных контрактов и др.

💬Мнение экспертов – Российского экспортного центра (РЭЦ):

В РЭЦ отмечают, что это решение “является важным шагом для поддержки экспортно ориентированных компаний в условиях санкционных ограничений, поскольку позволяет минимизировать риски невыполнения целевых показателей по программам господдержки”. При этом, отмечают необходимость в применении таких мер к организациям, входящим в группу РЭЦ (в частности, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Росэксимбанк), отсутствует.

@vneplanarus

Reposted from: Proeconomics

Proeconomics

03.05.202513:03

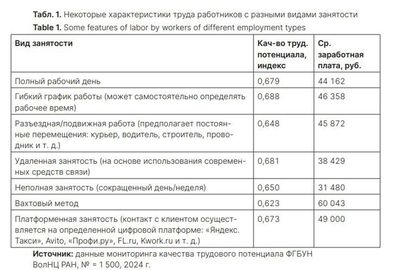

Прогноз для рынка труда России. Платформенный труд всё больше будет вытеснять старые виды труда.

«Представители платформ, выступая в июне 2023 г. на совместном заседании трёх Советов Торгово-промышленной палаты РФ на тему: «Перспективы развития и правового регулирования платформенной занятости в России», указали, что «к 2025 г. в платформенную занятость будет вовлечено 20-25 млн чел., тогда как сегодня их численность колеблется в пределах 7–10 млн, т. е. увеличение составит минимум в 3 раза.

Отмечается, что «большинство российских платформенных занятых работают через агрегаторы и онлайн-сервисы со средней продолжительностью 27 часов в неделю и оплатой труда в 408 руб./час.

Представленный сотрудниками НИУ ВШЭ портрет платформенного занятого в 2023 г. выглядел следующим образом: жители городов (доля работающих через платформы среди городского населения составляет 4,7%, среди сельского — 3,5%); мужчины — 5%, и 3,8% — женщины, лица средних возрастных групп (на лиц в возрасте 30-49 лет приходится 62,2%) и, в основном, лица с высшим образованием.

Исследования Вологодского научного центра РАН показывают практически те же характеристики занятых на платформах непосредственно либо отметивших иные черты своей основной работы, те виды занятости, которые так или иначе могут быть связаны с платформами (разъездная/подвижная работа, предполагающая постоянные перемещения: курьер, водитель и т. д.; гибкий график работы с возможностью самостоятельно определять рабочее время; вахта). Так, в формате гибкого режима трудятся и мужчины, и женщины практически в равных долях (49 и 51% соответственно), в ситуации неполной занятости преобладают женщины (63%), в работах, связанных с разъездами (курьер и т. д.), в основном заняты мужчины (85%). Вахтовые работы также остаются за мужским населением (100%), среди платформенных занятых отмечается небольшой перевес мужчин.

Согласно используемой в ФГБУН ВолНЦ РАН методике измерения качественных характеристик трудового потенциала, отметим, что у представителей нестандартных форм занятости уровень заработной платы выше, чем у работающих полный рабочий день. Причем наибольший её показатель у вахтовых работников (60 тыс. руб. против 44 тыс. руб.). При этом индекс качества трудового потенциала последних чрезвычайно низкий (0,623 ед.). Это объясняется более низким уровнем образования вахтовых рабочих

(данные о качестве трудового потенциала и зарплаты платформенных рабочих – в таблице)».

(Галина Леонидова – к.э.н., Вологодский научный центр РАН. «Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования», №4, 2024)

«Представители платформ, выступая в июне 2023 г. на совместном заседании трёх Советов Торгово-промышленной палаты РФ на тему: «Перспективы развития и правового регулирования платформенной занятости в России», указали, что «к 2025 г. в платформенную занятость будет вовлечено 20-25 млн чел., тогда как сегодня их численность колеблется в пределах 7–10 млн, т. е. увеличение составит минимум в 3 раза.

Отмечается, что «большинство российских платформенных занятых работают через агрегаторы и онлайн-сервисы со средней продолжительностью 27 часов в неделю и оплатой труда в 408 руб./час.

Представленный сотрудниками НИУ ВШЭ портрет платформенного занятого в 2023 г. выглядел следующим образом: жители городов (доля работающих через платформы среди городского населения составляет 4,7%, среди сельского — 3,5%); мужчины — 5%, и 3,8% — женщины, лица средних возрастных групп (на лиц в возрасте 30-49 лет приходится 62,2%) и, в основном, лица с высшим образованием.

Исследования Вологодского научного центра РАН показывают практически те же характеристики занятых на платформах непосредственно либо отметивших иные черты своей основной работы, те виды занятости, которые так или иначе могут быть связаны с платформами (разъездная/подвижная работа, предполагающая постоянные перемещения: курьер, водитель и т. д.; гибкий график работы с возможностью самостоятельно определять рабочее время; вахта). Так, в формате гибкого режима трудятся и мужчины, и женщины практически в равных долях (49 и 51% соответственно), в ситуации неполной занятости преобладают женщины (63%), в работах, связанных с разъездами (курьер и т. д.), в основном заняты мужчины (85%). Вахтовые работы также остаются за мужским населением (100%), среди платформенных занятых отмечается небольшой перевес мужчин.