Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

قناة | مِهاد الأُصُول

مِهادٌ ممدود الأطراف، مُوطَّأ الأكناف، يشتمل على غُرر الفوائد من علم #أصول_الفقه. شِعارُه: «أصول الفقه هو الذي يَقْضِي ولا يُقْضَى عليه».

بُسِط المِهادُ يوم (١٢ رجب ١٤٣٨) = (٩ أبريل ٢٠١٧م).

بسطه في هذا الفضاء: زياد بن أسامة خياط.

@ziad_khayyat

بُسِط المِهادُ يوم (١٢ رجب ١٤٣٨) = (٩ أبريل ٢٠١٧م).

بسطه في هذا الفضاء: زياد بن أسامة خياط.

@ziad_khayyat

Рейтинг TGlist

0

0

ТипПубличный

Верификация

Не верифицированныйДоверенность

Не провернныйРасположение

ЯзыкДругой

Дата создания каналаApr 09, 2017

Добавлено на TGlist

Mar 02, 202515.05.202521:25

الآراء المعاصرة المخالفة للإجماع في قضايا المرأة، رسالة ماجستير، للباحثة ندى بنت عمر الحكمي، جامعة الملك سعود، ١٤٤١ هـ.

02.05.202502:52

خماسية أصوليّة:

خمسةُ كتبٍ أصوليّة أحبُّ أن أستفتِح بها النَّظر إذا عرضتْ لي مسألة أصوليّة؛ لأنها تُلخِّص مَجامِع القول في المسألة من أمَّهات المصادر، ولا تُخلِي المقام من سَبْرٍ وتحليلٍ ونَقدٍ وتحقيق، فيجتمع للمرء في نظره الابتدائيِّ مقامُ النَّقلِ والنَّقد.

وهذه الخمسة هي:

- نفائس الأصول؛ للشِّهاب القرافيِّ (ت ٦٨٤هـ).

- نهاية الوصول؛ للصَّفيّ الهنديّ (ت ٧١٥ هـ).

- البحر المحيط؛ للبدر الزَّرْكشيّ (ت ٧٩٠ هـ).

- الفوائد السَّنِيَّة في شرح الألفية؛ للشمس البِرْماويّ (ت ٨٣١ هـ).

- التّحبير؛ للعلاء المَرْداويّ (ت ٨٨٥ هـ).

وبين هذه الخمسة وشائج موصولة:

- فالمرداويُّ يفيد كثيرا من شرح البرماوي على ألفيَّته، والظاهر أنه لم يقف على البحر المحيط، وما يقع من اشتراك بينهما؛ فمردُّه إلى أخذه من البرماويّ، وأخذ البرماويّ من الزركشيّ.

- والبِرماويُّ بنى شرحه للألفية على تلخيص كلام شيخه الزركشيِّ في البحر المحيط، مع تحقيقات وزيادات.

- والزركشيُّ والمرداويُّ كلاهما ينقلانِ بكثرةٍ عن الصَّفيِّ الهِنديِّ ويحتفيانِ بتحريراته وتعقُّباته غالبًا.

خمسةُ كتبٍ أصوليّة أحبُّ أن أستفتِح بها النَّظر إذا عرضتْ لي مسألة أصوليّة؛ لأنها تُلخِّص مَجامِع القول في المسألة من أمَّهات المصادر، ولا تُخلِي المقام من سَبْرٍ وتحليلٍ ونَقدٍ وتحقيق، فيجتمع للمرء في نظره الابتدائيِّ مقامُ النَّقلِ والنَّقد.

وهذه الخمسة هي:

- نفائس الأصول؛ للشِّهاب القرافيِّ (ت ٦٨٤هـ).

- نهاية الوصول؛ للصَّفيّ الهنديّ (ت ٧١٥ هـ).

- البحر المحيط؛ للبدر الزَّرْكشيّ (ت ٧٩٠ هـ).

- الفوائد السَّنِيَّة في شرح الألفية؛ للشمس البِرْماويّ (ت ٨٣١ هـ).

- التّحبير؛ للعلاء المَرْداويّ (ت ٨٨٥ هـ).

وبين هذه الخمسة وشائج موصولة:

- فالمرداويُّ يفيد كثيرا من شرح البرماوي على ألفيَّته، والظاهر أنه لم يقف على البحر المحيط، وما يقع من اشتراك بينهما؛ فمردُّه إلى أخذه من البرماويّ، وأخذ البرماويّ من الزركشيّ.

- والبِرماويُّ بنى شرحه للألفية على تلخيص كلام شيخه الزركشيِّ في البحر المحيط، مع تحقيقات وزيادات.

- والزركشيُّ والمرداويُّ كلاهما ينقلانِ بكثرةٍ عن الصَّفيِّ الهِنديِّ ويحتفيانِ بتحريراته وتعقُّباته غالبًا.

28.04.202509:45

أما مسلك الصحابة رضي الله عنهم في النظر والاستدلال، فالأغلب على فقهائهم هو مسلك المعنى من غير إفراط، أو مسلك اللفظ من غير جمود، فقد يتمسك بعضهم ببعض الظواهر؛ لأن فيها احتمالا، لا أنهم يجعلون ذلك مسلكا منهجيا مطردا كمذهب الظاهرية، وقد علق ابن القيم على افتراق الصحابة في فهم حديث: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" فقال عمن فهم أن المراد هو صلاة العصر في نفس الموضع ولو تأخرت:

هؤلاء سلف أهل الظاهر.

وقال عمن فهم أن المراد التعجيل لا أن تؤخر الصلاة:

هؤلاء سلف أهل المعاني.

وكلا الفريقين هنا ليس غاليا ؛ لأن الخطاب محتمل في حادثة جزئية، والقرينة منتفية أو شبه منتفية.

ولا يلزم من كون النبي عليه الصلاة ﷺ لم يعنفهم أن كلا الفريقين مصيب؛ بل الصواب مع أحدهما يقينا ، وهم من فهم التعجل، فعدم التعنيف ليس إقرارا بصحة الاجتهاد، لكنه إعذار للمجتهد.

وهذا يعني أن مسلك الظاهر ضعيف لكن قد يعذر صاحبه إن كان هذا مبلغ طبعه ونظره.

فالقول بالعذر شيء، والقول بتصويب المسلك شيء آخر.

هذا على أن من قال بالظاهر هنا من الصحابة لم يغلُ فيه ؛ لأن الأمر فيه نوع احتمال؛ بخلاف مسلك الظاهرية فإنه واضح الغلو في الغالب.

وتمسُّك الفقيه بالظاهر وإغفاله المعنى إن كان على أحوال نادرة منه؛ فهذا لا يؤثر في عموم مسلكه، بخلاف العمل بالظاهر ونبذ المعنى في عموم الأحوال؛ فإن هذا يقدح في طريقة التفقه.

ويجوز على بعض الصحابة أن يقول بمسلك ضعيف في الاستدلال فيخطئ؛ لأنهم بشر يخطئون ويصيبون؛ وإنما الممتنع أمران:

⬅ الأول: أن يجمع عامتهم على مسلك ضعيف أو قول ضعيف؛ فهذا لا يجوز.

⬅ الثاني: أن يقولَ بعضهم بمسلك ضعيف ويستمرَّ عليه ويشتهر عنه ظاهرا ولا ينكر عليه فيه.

وحاصل الأمر:

أن الفرق بين ما يرد عن بعض الصحابة والتابعين من اتباع الظواهر وبين الظاهرية المذهبية المتأخرة من وجهين:

🔸الأول: القلّة وعدم الاطِّراد.

أي: أنَّ ما يرد عن السلف في مثل ذلك يكون في بعض المسائل ومواضع الاحتمال، ولا يكون منهجا مطّردا لهم في النظر العام في النصوص، بخلاف الظاهرية فهم يعتمدون الظاهر مسلكا ملتزما في عموم النظر في الشريعة، فينفون لذلك القياس، وعلل النصوص ومقاصدها، فهنا يكون مسلكا مبتدعا في فهم الشريعة ؛ وإن كان صاحبه قد يكون معذورا؛ لأن هذا مبلغ نظره وجهده ومقتضى طبعه، فلا يلزم من الإعذار عدم التخطئة، بل قد يكون المرء مخطئا معذورا.

🔸الثاني: التوسُّط والاقتصاد.

أي: أنّ ما يرد عن بعضهم من تمسُّك بالظاهر، لا يكون على وجهٍ غالٍ مطّرح للمعاني الظاهرة، بل يكون فيما فيه احتمالٌ متقارب بين المعاني والألفاظ، فيغلّب بعضهم جانب اللفظ، ويغلّب آخرون جانب المعنى، وهذا مسلك سائغ، وسبيل لائح، والله أعلم.

هؤلاء سلف أهل الظاهر.

وقال عمن فهم أن المراد التعجيل لا أن تؤخر الصلاة:

هؤلاء سلف أهل المعاني.

وكلا الفريقين هنا ليس غاليا ؛ لأن الخطاب محتمل في حادثة جزئية، والقرينة منتفية أو شبه منتفية.

ولا يلزم من كون النبي عليه الصلاة ﷺ لم يعنفهم أن كلا الفريقين مصيب؛ بل الصواب مع أحدهما يقينا ، وهم من فهم التعجل، فعدم التعنيف ليس إقرارا بصحة الاجتهاد، لكنه إعذار للمجتهد.

وهذا يعني أن مسلك الظاهر ضعيف لكن قد يعذر صاحبه إن كان هذا مبلغ طبعه ونظره.

فالقول بالعذر شيء، والقول بتصويب المسلك شيء آخر.

هذا على أن من قال بالظاهر هنا من الصحابة لم يغلُ فيه ؛ لأن الأمر فيه نوع احتمال؛ بخلاف مسلك الظاهرية فإنه واضح الغلو في الغالب.

وتمسُّك الفقيه بالظاهر وإغفاله المعنى إن كان على أحوال نادرة منه؛ فهذا لا يؤثر في عموم مسلكه، بخلاف العمل بالظاهر ونبذ المعنى في عموم الأحوال؛ فإن هذا يقدح في طريقة التفقه.

ويجوز على بعض الصحابة أن يقول بمسلك ضعيف في الاستدلال فيخطئ؛ لأنهم بشر يخطئون ويصيبون؛ وإنما الممتنع أمران:

⬅ الأول: أن يجمع عامتهم على مسلك ضعيف أو قول ضعيف؛ فهذا لا يجوز.

⬅ الثاني: أن يقولَ بعضهم بمسلك ضعيف ويستمرَّ عليه ويشتهر عنه ظاهرا ولا ينكر عليه فيه.

وحاصل الأمر:

أن الفرق بين ما يرد عن بعض الصحابة والتابعين من اتباع الظواهر وبين الظاهرية المذهبية المتأخرة من وجهين:

🔸الأول: القلّة وعدم الاطِّراد.

أي: أنَّ ما يرد عن السلف في مثل ذلك يكون في بعض المسائل ومواضع الاحتمال، ولا يكون منهجا مطّردا لهم في النظر العام في النصوص، بخلاف الظاهرية فهم يعتمدون الظاهر مسلكا ملتزما في عموم النظر في الشريعة، فينفون لذلك القياس، وعلل النصوص ومقاصدها، فهنا يكون مسلكا مبتدعا في فهم الشريعة ؛ وإن كان صاحبه قد يكون معذورا؛ لأن هذا مبلغ نظره وجهده ومقتضى طبعه، فلا يلزم من الإعذار عدم التخطئة، بل قد يكون المرء مخطئا معذورا.

🔸الثاني: التوسُّط والاقتصاد.

أي: أنّ ما يرد عن بعضهم من تمسُّك بالظاهر، لا يكون على وجهٍ غالٍ مطّرح للمعاني الظاهرة، بل يكون فيما فيه احتمالٌ متقارب بين المعاني والألفاظ، فيغلّب بعضهم جانب اللفظ، ويغلّب آخرون جانب المعنى، وهذا مسلك سائغ، وسبيل لائح، والله أعلم.

16.04.202504:07

من بديع توجيه النّبي ﷺ لعليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه: تعليمُه هذا الدعاءَ الشّريفَ بقوله:

«قل: اللهمَّ اهدِني وسدِّدْني، واذكُرْ بالهدى: هدايتَك الطريقَ، والسِّدادِ: سدادَ السَّهم» أخرجه مسلم.

وها هنا وقفة عند قوله ﷺ:

«واذكر بالهدى: هدايتَك الطريقَ، والسَّداد: سدادَ السَّهم»

فلِمَ نصَّ ﷺ على هذه الصُّورة والتَّمثيل، مع أنَّ معنى الهداية والسَّداد لائحٌ لعلي رضي الله عنه بمقتضى اللسان وهو عربيٌّ فصيح؟

ذكر فيه الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» وجهين، فقال رحمه الله:

«ومعنى: (اذكر بالهدى هدايتك الطريق ، والسداد سداد السهم) أي : تذكَّرْ ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين:

١- لأنَّ هادي الطريق لا يزيغ عنه، ومُسدِّد السَّهم يحرِص على تقويمه، ولا يستقيم رميُه حتى يُقوِّمَه، وكذا الدَّاعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه، ولزومه السُّنَّة.

٢- وقيل: ليتذكَّر بهذا لفظَ السَّداد والهدى ؛ لئلا ينساه» انتهى.

قلتُ: ويظهر لي معنى لطيفٌ ثالث، وهو أنّ فيه تنبيهًا على معنى إحضار القلب عند الدعاء، وألا يكون الدُّعاءُ لفظًا مجرَّدًا لا يتدبَّره القلب، فلهذا نبّهه ﷺ أنْ يذكُرَ حال دعائه بالهداية: صورةً حسيَّة للهداية وهي هداية الطريق، وحال دعائه بالسَّداد: صورةً حسيَّة للسداد وهي سَداد السَّهم؛ حتى يكون هذا المعنى حاضرًا في قلبه وهو يدعو كأنَّه يعاينه، والعلم العِياني أقوى من العلم البرهاني، فحينئذٍ يشتدُّ طلبُه له، ويعظمُ افتقارُه إليه، ويزدادُ تضرُّعُه إلى ربّه في نيله..

فهذا إرشادٌ نبويٌّ بديع بأنّ على الدّاعي -ومثله الذاكر- أن يتدبَّرَ ألفاظه وهو يدعو أو يذكر؛ ليتواطأَ على الدُّعاء والذِّكر: عملُ اللِّسان، وعملُ القلب، وهذه هي المرتبة العليا، والله أعلم.

«قل: اللهمَّ اهدِني وسدِّدْني، واذكُرْ بالهدى: هدايتَك الطريقَ، والسِّدادِ: سدادَ السَّهم» أخرجه مسلم.

وها هنا وقفة عند قوله ﷺ:

«واذكر بالهدى: هدايتَك الطريقَ، والسَّداد: سدادَ السَّهم»

فلِمَ نصَّ ﷺ على هذه الصُّورة والتَّمثيل، مع أنَّ معنى الهداية والسَّداد لائحٌ لعلي رضي الله عنه بمقتضى اللسان وهو عربيٌّ فصيح؟

ذكر فيه الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» وجهين، فقال رحمه الله:

«ومعنى: (اذكر بالهدى هدايتك الطريق ، والسداد سداد السهم) أي : تذكَّرْ ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين:

١- لأنَّ هادي الطريق لا يزيغ عنه، ومُسدِّد السَّهم يحرِص على تقويمه، ولا يستقيم رميُه حتى يُقوِّمَه، وكذا الدَّاعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه، ولزومه السُّنَّة.

٢- وقيل: ليتذكَّر بهذا لفظَ السَّداد والهدى ؛ لئلا ينساه» انتهى.

قلتُ: ويظهر لي معنى لطيفٌ ثالث، وهو أنّ فيه تنبيهًا على معنى إحضار القلب عند الدعاء، وألا يكون الدُّعاءُ لفظًا مجرَّدًا لا يتدبَّره القلب، فلهذا نبّهه ﷺ أنْ يذكُرَ حال دعائه بالهداية: صورةً حسيَّة للهداية وهي هداية الطريق، وحال دعائه بالسَّداد: صورةً حسيَّة للسداد وهي سَداد السَّهم؛ حتى يكون هذا المعنى حاضرًا في قلبه وهو يدعو كأنَّه يعاينه، والعلم العِياني أقوى من العلم البرهاني، فحينئذٍ يشتدُّ طلبُه له، ويعظمُ افتقارُه إليه، ويزدادُ تضرُّعُه إلى ربّه في نيله..

فهذا إرشادٌ نبويٌّ بديع بأنّ على الدّاعي -ومثله الذاكر- أن يتدبَّرَ ألفاظه وهو يدعو أو يذكر؛ ليتواطأَ على الدُّعاء والذِّكر: عملُ اللِّسان، وعملُ القلب، وهذه هي المرتبة العليا، والله أعلم.

15.05.202521:52

من أعظم ما يتواصى به طلاب العلم وصية عقبة بن عامر رضي الله عنه:

⏺(تعلموا العلم قبل الظَّانِّين)

💡قال البقاعي رحمه الله:

(معناه: تعلَّموا العلمَ من أهله المحقِّقين الورِعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلَّمون في العلم بميل نفوسهم وظنونهم، التي ليس لها مستند شرعي)

من إفادات شيخنا الجليل

د. عيسى بن محسن النعمي

أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى

نفع الله به وسدَّده

⏺(تعلموا العلم قبل الظَّانِّين)

💡قال البقاعي رحمه الله:

(معناه: تعلَّموا العلمَ من أهله المحقِّقين الورِعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلَّمون في العلم بميل نفوسهم وظنونهم، التي ليس لها مستند شرعي)

من إفادات شيخنا الجليل

د. عيسى بن محسن النعمي

أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى

نفع الله به وسدَّده

09.05.202502:26

طائفةٌ من المتصدّرين اليوم للنّفع العامّ ممن لهم تلاميذ يأخذون عنهم، يصحُّ فيهم وصف شيخ الإسلام رحمه الله هنا لأصول أبي حنيفة: «أصولُه لا تنفي البدع، وإن لم تثبتها»!

ولذلك تجد في السّجالات المعاصرة أنه كثيرًا ما يقال في ثلب بعض هؤلاء:

(فلانٌ يتأثر أتباعه بالأفكار الفلانية!)

فيقول من ينتصر له:

(هذا لا يصحُّ؛ لأن الرجل لا يقول بهذه الأفكار ولا ينشرها بين أتباعه).

ويكون المنتصر مصيبًا في أن الرجل لا يقول بذلك، لكنه ليس بمصيبٍ في نفي تأثر أتباعه بكثير من تلك الأفكار المنحرفة أكثر من أتباع غيره!

فأين الخلل إذن؟

الخلل هو أنَّ أصول هذا المتبوع وإن كانت لا تثبت هذه الأفكار، لكنها لا تنفيها؛ وذلك لقلة تقريراته الدافعة لهذه الانحرافات؛ فلهذا يدخل في أتباعه كثير من أهل الانحراف؛ لسيلان أصوله ورخاوتها، مما يفضي إلى أن تكون حمّالة للنقائض!

ولذلك تجد في السّجالات المعاصرة أنه كثيرًا ما يقال في ثلب بعض هؤلاء:

(فلانٌ يتأثر أتباعه بالأفكار الفلانية!)

فيقول من ينتصر له:

(هذا لا يصحُّ؛ لأن الرجل لا يقول بهذه الأفكار ولا ينشرها بين أتباعه).

ويكون المنتصر مصيبًا في أن الرجل لا يقول بذلك، لكنه ليس بمصيبٍ في نفي تأثر أتباعه بكثير من تلك الأفكار المنحرفة أكثر من أتباع غيره!

فأين الخلل إذن؟

الخلل هو أنَّ أصول هذا المتبوع وإن كانت لا تثبت هذه الأفكار، لكنها لا تنفيها؛ وذلك لقلة تقريراته الدافعة لهذه الانحرافات؛ فلهذا يدخل في أتباعه كثير من أهل الانحراف؛ لسيلان أصوله ورخاوتها، مما يفضي إلى أن تكون حمّالة للنقائض!

15.05.202519:05

03.05.202513:57

مراتب الاجتهاد في العلّة:

تعبيرٌ لطيف من التّبريزي في «تنقيح المحصول» (ص٧٢١) عن مراتب الاجتهاد في العلة:

«العلّة :

- إن استُنبطتْ من محلِّ التَّنصيص على الحكم لا غير؛ فهي مستنبطة ، والطريق: (تخريج).

- وإن لُخِّصتْ من محلِّ الإيماء بحذف ما وراءها؛ فهي مُومأ إليها، والطريق: (تنقيح).

- وإن لم يكن للقياس مؤنةٌ سوى معرفة وجود العلة في الفرع؛ لكونها معلومة في نفسها، فهو (تحقيق المناط)؛ خُصَّ به؛ تمييزًا، وإن كان لا بُدَّ من تحقيق المناط في كل قياس».

#أصول_الفقه

#مآخذ_الأصول

25.04.202502:12

الأهواء الخفيّة وراء الاختيارات العلميَّة!

قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله في «شرح الإلمام (٢/ ٤٢١)»:

" واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند التقابل هو الصواب إن شاء الله، غير أنَّا نراهم إذا انصرفوا إلى النَّظر في الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون.

ومن أسباب ذلك: اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة الشرعية بالميل الحاصل عن الإلف والعادة والعصبية، فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس بجانبها، بحيث لا يشعر الناظر بذلك، ويتوهم أنه رجحان الدليل، وهذا محلُّ خوفٍ شديد، وخطر عظيم، يجب على المتقي لله تعالى أن يصرف نظره إليه، ويقف فكره عليه، والله أعلم " ا.هـ.

قلت:

هذا نصٌّ شريفٌ عالٍ لهذا الإمام المحقِّق رحمه الله، وكم تفجأك الأيام بمن يعمل ببعض الأقوال التي فيها نوع سواغٍ، ويكون من أكبر بواعثه على العمل بها هو: سلطان إلفه وعادته، وحميّته لبني قومه، وهواه الخفيّ -وربما الجليّ- حتى إن قيل له:

لعلك تنظر نظرَ متردِّد في الأدلة، فتجعل ما تركتَه قريبا مما عملتَ به، فتخفف من وهج انتصارك لقولك وتجري في العمل به على طريقة وسطى؛ قال مندفعًا:

بل أنا أرى ما ذهبت إليه حلالا كشرب الماء! قولٌ يقوله في مسألة خلافيَّة دقيقة يتحرَّج الفقيه من البتِّ فيها، إلا بالقول بالأحرى والأقرب والأرجح، وهذا يقول: عملي بهذا القول قطعيٌّ لا تردُّد فيه، بل والشريعة لا يليق بها غيرُه!

هذا كله مع إقراره بأنّ القول الذي تركه هو الأكمل فضيلةً والأجزل ثوابًا والأسلم عاقبةً؛ باتفاق الفقهاء المختلفين أنفسهم.

فما أعظمَ جناية هذا المسلك على العلم والعقل، ولهذا كان من أشدّ الأغاليط في العلم:

١- رفع الظنيات إلى رتبة القطعيات.

ويتولَّد منه: إثارة العصبيَّة والحميَّة وركوب الأهواء الرّٰديَّة.

٢- تنزيل القطعيات إلى رتبة الظنيات.

ويتولَّد منه: تشويش العقائد وتثوير الشبهات، ونفي الحقائق المحكمات.

ومردُّ الأول إلى: غلوٍّ في النَّظر وعدوان.

ومردُّ الثاني إلى: تقصير في النَّظر وتفريط. وكلاهما حيدٌ عن سواء النَّظر.

ولو اعتدل النَّظرُ واستقام القصدُ؛ لرأى الظَّنِّيَّ ظنِّيًّا، والقطعيَّ قطعيًّا، والواضحَ واضحًا، والمشكل مشكلا.

وعلى الله قصدُ السبيل، ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين.

Переслал из: هَمْعٌ

هَمْعٌ

16.04.202505:32

- وللخطابي في (شأن الدعاء) تنبيه قريب من هذا المعنى، قال:

"فأمر الداعي إذا سأل الله السداد أن يُخْطِر بباله صفة هذا السهم المسدَّد، و أن يُحضرها لذِكره؛ ليكون ما يسأل الله عزّ وجلّ منه على شكله ومثاله، وكذلك هذا المعنى في طلب الهدى، جعل هداية الطريق مثلًا له، إذ كانت الهُداة لا يجورون عن القصد، ولا يعدِلون عن المحجّة، إنما يركبون الجادة فيلزمون نهجها، ويقول: فليكن ما تؤمه من الهدى، وتسلكه من سبيله كذلك".

"فأمر الداعي إذا سأل الله السداد أن يُخْطِر بباله صفة هذا السهم المسدَّد، و أن يُحضرها لذِكره؛ ليكون ما يسأل الله عزّ وجلّ منه على شكله ومثاله، وكذلك هذا المعنى في طلب الهدى، جعل هداية الطريق مثلًا له، إذ كانت الهُداة لا يجورون عن القصد، ولا يعدِلون عن المحجّة، إنما يركبون الجادة فيلزمون نهجها، ويقول: فليكن ما تؤمه من الهدى، وتسلكه من سبيله كذلك".

15.05.202519:23

ملاحظة عابرة:

أكثر من حُمِل عنه الشُّذوذ هنا:

- إما غالٍ في ظاهرية، كالألباني والوادعي رحمهما الله. وأكثر من رأيته في الجدول شذّ مطلقا هو الألباني رحمه الله.

- وإما غالٍ في مقاصدية أو حداثية أو تنويرية، كمحمد عبده، وهو إمام الحداثيّين من بعده، وتلميذه رشيد رضا، ومحمود شلتوت، وسيد طنطاوي، وأحمد الطيّب، وعلي جمعة.

أكثر من حُمِل عنه الشُّذوذ هنا:

- إما غالٍ في ظاهرية، كالألباني والوادعي رحمهما الله. وأكثر من رأيته في الجدول شذّ مطلقا هو الألباني رحمه الله.

- وإما غالٍ في مقاصدية أو حداثية أو تنويرية، كمحمد عبده، وهو إمام الحداثيّين من بعده، وتلميذه رشيد رضا، ومحمود شلتوت، وسيد طنطاوي، وأحمد الطيّب، وعلي جمعة.

Переслал из: قناة | مِهاد الأُصُول

قناة | مِهاد الأُصُول

09.05.202510:11

"سبحان من جمعَ المحاسن كلَّها ..

فيهِ ، فتم بهاؤه وفخارُهُ

جُبِلت على التشريف طينتُه فما ..

نشأت على غير العلى أطوارُهُ

وصفَتْ خلائقُه وطُهِّر صدرُه ..

فزكا ، وطاب أديمه ونِجَارُهُ

فلريحه أذكى وأطيبُ مَخبَرًا ..

من ريح مسكٍ فضَّه عطَّارُه

ختم النُّبوَّة فهو دُرّةُ تاجِها ..

وطِرازُ حُلَّتِها الثَّمينُ عِيارُهُ"

اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

فيهِ ، فتم بهاؤه وفخارُهُ

جُبِلت على التشريف طينتُه فما ..

نشأت على غير العلى أطوارُهُ

وصفَتْ خلائقُه وطُهِّر صدرُه ..

فزكا ، وطاب أديمه ونِجَارُهُ

فلريحه أذكى وأطيبُ مَخبَرًا ..

من ريح مسكٍ فضَّه عطَّارُه

ختم النُّبوَّة فهو دُرّةُ تاجِها ..

وطِرازُ حُلَّتِها الثَّمينُ عِيارُهُ"

الصّرصري الحنبلي رحمه الله، الملقّب بحسّان السنّة رضي الله عنه، المتوفى شهيدا بسيف التتار سنة ٦٥٦ هـ.

اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

15.05.202519:37

ملاحظة أخرى مهمّة:

عامة الشذوذ في الفتاوى المعاصرة يقع في طرف (التَّساهُل) لا طرف (التَّشديد)، وهو مما يثير قطبًا عظيما في تفنيد دعاوى التشدُّد؛ فالفقه المعاصر أقرب إلى التساهل في جملته، وإلى الشُّذوذ في بعضه، وأما التشدُّد فهو نادرٌ فيه.

من شواهده:

١- هاتان الرسالتان أمامك.

٢- وشاهد آخر: في رسالة أخرى لإحدى الباحثات جمعت فيها (الآراء المعاصرة المخالفة للإجماع في قضايا المراة)، والمفاجأة: أن عامة هذه الشذوذات كانت في جانب التساهُل لا التشديد، إلا مسألة واحدة.

وهذا جواب آخر على الزاعمين: أن فقه المعاصرين في باب المرأة مبنيٌّ على التشديد.

وعليه؛ فكلُّ ما يُظَنُّ تشديدًا في هذا الباب خاصّة:

- إما منصوص عليه.

- أو مجمع عليه.

- أو قريب منهما.

- أو سائغ معتبر.

- وما وراء ذلك: إلا شذوذات المتساهلين، ورخص المتهوّكين، وجهالات الظانِّين.

عامة الشذوذ في الفتاوى المعاصرة يقع في طرف (التَّساهُل) لا طرف (التَّشديد)، وهو مما يثير قطبًا عظيما في تفنيد دعاوى التشدُّد؛ فالفقه المعاصر أقرب إلى التساهل في جملته، وإلى الشُّذوذ في بعضه، وأما التشدُّد فهو نادرٌ فيه.

من شواهده:

١- هاتان الرسالتان أمامك.

٢- وشاهد آخر: في رسالة أخرى لإحدى الباحثات جمعت فيها (الآراء المعاصرة المخالفة للإجماع في قضايا المراة)، والمفاجأة: أن عامة هذه الشذوذات كانت في جانب التساهُل لا التشديد، إلا مسألة واحدة.

وهذا جواب آخر على الزاعمين: أن فقه المعاصرين في باب المرأة مبنيٌّ على التشديد.

وعليه؛ فكلُّ ما يُظَنُّ تشديدًا في هذا الباب خاصّة:

- إما منصوص عليه.

- أو مجمع عليه.

- أو قريب منهما.

- أو سائغ معتبر.

- وما وراء ذلك: إلا شذوذات المتساهلين، ورخص المتهوّكين، وجهالات الظانِّين.

10.05.202514:40

تقريب أصول الفقه للعوامِّ!

لستُ أحسبُك وقد قال لك قائل:

ما ترى في تقريب علم الأصول للعامّة؟

إلا مبادرًا إيَّاه بالجواب:

وما للعامّة وعلم الأصول وهو من علم الخاصّة بل خاصَّة الخاصّة من المجتهدين؟!

ولعلَّك -حينئذٍ- تُفيض في إيراد نقول الأصوليِّين بأنّ هذا العلم ليس للمقلّدين من طلبة العلم فضلا عن العوامّ.

بل لعلَّك تُسرِف في القول، فتستحضر حرمة العلمِ؛ فتقول:

هذا من إذلال العلم، ووضعه في غير موضعه، والعلمُ له رسمٌ ووسمٌ، ولكلّ علمٍ رجالٌ، كما أنه لكلِّ مقامٍ مقال!

فما أنتَ قائلٌ إن قلتُ لك:

قد سبق إلى هذا الصَّنيع رأسٌ من رؤوس الشافعيّة في زمانه؛ بل أوحد أصحاب الشافعي بعده؛ المفضّل على جميعهم في الفقه حتى على المزنيّ: الباز الأشهب، وشيخ المذهب، القاضي أبو العبَّاس أحمد بن عمر بن سُريج (ت ٣٠٦ هـ) رحمه الله تعالى ورضي عنه وأسكنه بحبوحة جنّته.

فاسمعْ إلى هذا النَّبأ العجيب، يحكيه التَّاج السُّبكيُّ في ترجمة المؤرّخ الأديب علي بن الحسين المسعودي، صاحب الكتاب السائر: (مروج الذَّهب) ، حيث قال في ذكر خبر له:

«وهو الذي علَّق عن أبي العبَّاس ابن سُرَيجٍ رسالة: (البيان عن أصول الأحكام) وهذه الرِّسالة عندي، نحو: خمس عشرة ورقة، ذكر المسعوديُّ فى أوَّلها:

أنَّه حضر مجلسَ أبي العبَّاس ببغداد في عِلَّته التي مات بها (سنةَ ستٍّ وثلاث مئة) وقد حضر المجلسَ لعيادة أبي العبَّاس جماعةٌ من: حُذَّاق الشَّافعيِّين، والمالكيِّين والكوفيِّين¹، والداوُديِّين²، وغيرهم من أصناف المخالفين؛ فبينما أبو العبَّاس يُكلِّم رجلًا من المالكيِّين؛ إذ دخل عليه رجلٌ معه كتاب مختوم، فدفعه إلى القاضي أبي العبَّاس، فقرأه على الجماعة، فإذا هو من جماعة الفقهاء المقيمين ببلاد الشَّاش، يُعلِمونه أنَّ النَّاس فى ناحيتِهم: أرضِ شاشٍ وفَرْغانة³ مختلفون فى أصول فقهاء الأمصار ممَّنْ لهم الكتب المُصنَّفة والفُتيا، ويسألونه رسالةً:

١- يذكر فيها أصول الشافعيِّ ومالكٍ وسفيان الثوريِّ وأبي حنيفة، وصاحبَيْه، وداودَ بنِ عليّ الأصبهانيّ.

٢- وأن يكون ذلك بكلام واضحٍ يفهمُه العامِّيُّ.

فكتب القاضي هذه الرسالة، ثم أملى -فيما ذكر المسعودِيُّ- عليهم بعضَها، وعجز -لضعفه- عن إملاء الباقي؛ فقُرِئَ عليه والمسعوديُّ يسمع». [طبقات الشافعية الكبرى: (٣/ ٤٥٦)].

قلتُ:

فهذا نبأٌ عجيب في قصة كتابة هذه الرِّسالة، وفيه لطائف:

١- اللطيفة الأولى:

أنه يشبه نبأ كتابة الرسالة للشافعي؛ حين سأله ابن مهديٍّ ذلك، وكان مبعثَ سؤاله: كثرةُ الاختلاف بين الفريقين أهل الحديث وأهل الرأي، وذكروا لابن مهديٍّ قصةً وقعت له مع بعض أهل الرأي، كانت من محرّكات عزمه على استكتاب الشافعيِّ رسالتَه رحمهما الله.

وكذلك الحال فيما يبدو من سؤال هؤلاء القوم الشاشيِّين؛ وهو أنهم وقع لهم خلاف في تفهُّم أصول هؤلاء الأئمة السبعة المذكورين، وأحسب أنَّ مضمون هذا الخلاف يرجع إلى جملة أسئلة بدت لهم:

- لمَ اختلفوا؟

- وفيمَ اختلفوا؟

- وعلي أيِّ شيءٍ عوّلوا؟

- ومن أرجح هؤلاء المختلفين أصولا وأقومهم فروعا؟

لعلّ هذه هي جملة المعاني التي ثارتْ في أذهانهم، وهجست في نفوسهم، وعبّروا عنها بالاختلاف مجملًا في سؤالهم.

٢- اللَّطيفة الثَّانية:

أنَّ رسالة الشافعي كان المقصودُ بها: العلماء، ورسالة ابن سريج كان المقصود بها: العوام، كما أفصح عن ذلك قولهم في سؤالهم: (وأن يكون ذلك بكلامٍ واضحٍ يفهمه العامّيُّ) فهي رسالةٌ أُريد بها إفهامُ العامّي بغير توسُّط الشيخ الشارح، حتى تكون جلاءً لقلبه من داعي الحيرة والاضطراب.

وعلى هذا:

فإن كان الشافعيُّ أوّل من صنّف الأصول للخاصَّة؛ فإنَّ ابن سريج أول من صنّف الأصول للعامَّة.

02.05.202510:06

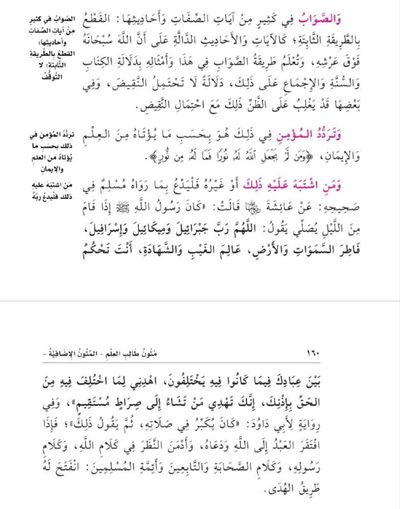

في «الفُتيا الحمويّة» ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة من عقائد السلف ومن تابعهم -بألفاظها- على إثبات الصِّفات المختلف فيها بين أهل السُّنَّة وأهل الكلام، بل ساق من كلام متقدِّمي المتكلمين كأبي الحسن الأشعري، وأبي بكر الباقلاني رحمهما الله، ما فيه إثبات جملة من الصفات الخبرية الذاتية "كاليد والوجه والعينين" والفعليّة "كالعلوِّ والاستواء والنُّزول" ، ثم انتهى في خواتيم هذه الفتيا إلى التنبيه على قواعدَ علميَّةٍ وإيمانيَّةٍ نافعة، كان منها إرشادُه الحائرَ بين هذه الطُّرق في فهم أخبار الصِّفات -وهي ستُّ طرائق- إلى أن يدعو بهذا الدعاء النبويّ الشريف.

وما أحوجَ المؤمن إلى مثله في كل وقتٍ، فالعوارض كثيرة، والشبه خطّافة، والقلوب ضعيفة!

فرحمه الله من إمام مُقدَّم، وجليلٍ مُعظَّم، وكبيرٍ مُفهَّم.

وما أحوجَ المؤمن إلى مثله في كل وقتٍ، فالعوارض كثيرة، والشبه خطّافة، والقلوب ضعيفة!

فرحمه الله من إمام مُقدَّم، وجليلٍ مُعظَّم، وكبيرٍ مُفهَّم.

Войдите, чтобы разблокировать больше функциональности.