iRo Proxy | پروکسی

خبرفوری

آهنگیفای

tapswap community

Notcoin Community

Whale Chanel

Proxy MTProto

Binance Announcements

Proxy MTProto | پروکسی

iRo Proxy | پروکسی

خبرفوری

آهنگیفای

tapswap community

Notcoin Community

Whale Chanel

Proxy MTProto

Binance Announcements

Proxy MTProto | پروکسی

iRo Proxy | پروکسی

خبرفوری

آهنگیفای

Механика истории

Закономерности и логика исторических событий. Принципы и факторы развития человечества как единой системы. Исторические параллели.

👉 Чат t.me/chat_cliomechanicus

👉 По всем вопросам @pernaty_zmey

👉 Чат t.me/chat_cliomechanicus

👉 По всем вопросам @pernaty_zmey

TGlist рейтинг

0

0

ТипАчык

Текшерүү

ТекшерилбегенИшенимдүүлүк

ИшенимсизОрду

ТилиБашка

Канал түзүлгөн датаСіч 03, 2025

TGlistке кошулган дата

Бер 18, 2025Тиркелген топ

Механика истории - чат

42

Рекорддор

19.05.202523:59

534Катталгандар25.03.202523:59

700Цитация индекси24.05.202523:59

2141 посттун көрүүлөрү12.05.202512:30

1921 жарнама посттун көрүүлөрү25.03.202523:59

24.66%ER05.04.202515:01

68.51%ERRӨнүгүү

Катталуучулар

Citation индекси

Бир посттун көрүүсү

Жарнамалык посттун көрүүсү

ER

ERR

09.05.202506:30

Одной из составляющих утреннего ритуала, который совершал мой дед Моисей Львович каждое 9 Мая - это, садясь перед маленьким зеркальцем с помазком и бритвенным станком, выменянным у союзников в 45-м, напевать: "Вспоминаем очи карие, тихий говор, звонкий смех...", за что традиционно удостаивался сурового бабушкиного взгляда. Деду довелось побывать в Болгарии в 44-м году, у меня даже сохранилось фото, которое он прислал бабушке из Варны с надписью "любимой Катюше". Но бабушка и на склоне лет то ли что-то подозревала, то ли просто ревновала, а дед не распространялся и старался перевести тему.

В такие моменты деда можно было расспросить практически о любом моменте его биографии, и мой дед, человек сурового и строгого нрава, про которого я слышал от других исключительно "правильный мужик наш Львович", не любивший распространяться о былом, молча указывал на стул рядом с собой и, пока брился, рассказывал, а я, которого из-под стола было видно только потому, что сидел на стуле, жадно слушал его рассказы.

Спустя десятилетия после смерти деда мне в руки попал семейный архив, да и документы в архиве Минобороны стали доступны, и тогда я понял, что узнал в разы меньше того, что мог бы мне рассказать о себе дед, если бы прожил дольше. Возможно, он просто не успел. Вполне вероятно, ждал пока подрасту. Дед ушёл неожиданно, хотя это могло случиться в любой момент - сорок лет проносил в спине застрявший артиллерийский осколок, полученный под Сталинградом в канун нового 1943 года.

В госпитале в Гурьеве он и познакомился с бабушкой, которая пошла на фронт девятнадцатилетней девчонкой, за месяц до начала войны закончившей фельдшерские курсы. Бабушка выхаживала деда, потом ждала его возвращения, а он писал с фронта письма и слал фотокарточки. Та, которая вверху поста, пришла в марте 45-го из-под Вены.

Успел ли я научиться чему-то важному у этого твёрдого характером, но справедливого и очень доброго человека, фактически заменившего мне отца? Человека, прошедшего в юности все крупные стройки Донбасса и Криворожья, вырвавшегося из окружения под Киевом в 41-м, защищавшего где-то в донских степях восстановленную им линию связи, будучи раненным гранатой в обе ноги, выжившего в сталинградской мясорубке и оставшегося с напоминанием о ней в спине на всю жизнь, ушедшего на фронт добровольцем и прошедшего дорогами войны от Киева до Австрии, а потом вернувшегося с войны и вырастившего дочерей и внука. Искренне надеюсь, что всё-таки да, успел.

9 Мая для меня - это всегда Его день. Моего деда. Выжившего и победившего, подымавшего рюмку единственный раз в году с такими же, как он сам, победителями, чтобы помянуть всех тех, кто остался на той войне навечно.

Светлая им всем память.

Всех с Днём Победы!

В такие моменты деда можно было расспросить практически о любом моменте его биографии, и мой дед, человек сурового и строгого нрава, про которого я слышал от других исключительно "правильный мужик наш Львович", не любивший распространяться о былом, молча указывал на стул рядом с собой и, пока брился, рассказывал, а я, которого из-под стола было видно только потому, что сидел на стуле, жадно слушал его рассказы.

Спустя десятилетия после смерти деда мне в руки попал семейный архив, да и документы в архиве Минобороны стали доступны, и тогда я понял, что узнал в разы меньше того, что мог бы мне рассказать о себе дед, если бы прожил дольше. Возможно, он просто не успел. Вполне вероятно, ждал пока подрасту. Дед ушёл неожиданно, хотя это могло случиться в любой момент - сорок лет проносил в спине застрявший артиллерийский осколок, полученный под Сталинградом в канун нового 1943 года.

В госпитале в Гурьеве он и познакомился с бабушкой, которая пошла на фронт девятнадцатилетней девчонкой, за месяц до начала войны закончившей фельдшерские курсы. Бабушка выхаживала деда, потом ждала его возвращения, а он писал с фронта письма и слал фотокарточки. Та, которая вверху поста, пришла в марте 45-го из-под Вены.

Успел ли я научиться чему-то важному у этого твёрдого характером, но справедливого и очень доброго человека, фактически заменившего мне отца? Человека, прошедшего в юности все крупные стройки Донбасса и Криворожья, вырвавшегося из окружения под Киевом в 41-м, защищавшего где-то в донских степях восстановленную им линию связи, будучи раненным гранатой в обе ноги, выжившего в сталинградской мясорубке и оставшегося с напоминанием о ней в спине на всю жизнь, ушедшего на фронт добровольцем и прошедшего дорогами войны от Киева до Австрии, а потом вернувшегося с войны и вырастившего дочерей и внука. Искренне надеюсь, что всё-таки да, успел.

9 Мая для меня - это всегда Его день. Моего деда. Выжившего и победившего, подымавшего рюмку единственный раз в году с такими же, как он сам, победителями, чтобы помянуть всех тех, кто остался на той войне навечно.

Светлая им всем память.

Всех с Днём Победы!

10.05.202512:05

BBC. Первый Рай (1987) / The First Eden by David Attenborough.

Короткий, но очень содержательный научно-популярный мини-сериал об истории Средиземного моря и окружающих регионов как единой экосистемы, о развитии местной природы и человеческих цивилизаций, об их взаимном влиянии и изменении на протяжении тысячелетий.

Дэвид Аттенборо, которому на днях, кстати, исполнилось 99 лет, а он снимает очередной фильм, ведёт зрителя в своей традиционной манере - превосходный язык без слишком сложных конструкций и с замечательной интонацией.

Сериал, снятый очень старательно, пускай и не поражает сейчас качеством изображения, но он очень содержательный, с чрезвычайно и неожиданно любопытными фактами, непривычно, но органично совмещающий сведения из геоморфологии, биологии и истории. Многие запечатлённые виды и явления уже исторические. Некоторые документальные кадры тех лет крайне занятны. Благодаря всему этому, несмотря на свой почтенный возраст, он и сейчас смотрится с интересом.

🎦 BBC Первый Рай 1 серия. Создание сада.

🎦 BBC Первый Рай 2 серия. Порабощённые боги.

🎦 BBC Первый Рай 3 серия. Эхо войны.

🎦 BBC Первый Рай 4 серия. Незнакомцы в саду.

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_фильмы

#cm_культура

#cm_эволюция

Короткий, но очень содержательный научно-популярный мини-сериал об истории Средиземного моря и окружающих регионов как единой экосистемы, о развитии местной природы и человеческих цивилизаций, об их взаимном влиянии и изменении на протяжении тысячелетий.

Дэвид Аттенборо, которому на днях, кстати, исполнилось 99 лет, а он снимает очередной фильм, ведёт зрителя в своей традиционной манере - превосходный язык без слишком сложных конструкций и с замечательной интонацией.

Сериал, снятый очень старательно, пускай и не поражает сейчас качеством изображения, но он очень содержательный, с чрезвычайно и неожиданно любопытными фактами, непривычно, но органично совмещающий сведения из геоморфологии, биологии и истории. Многие запечатлённые виды и явления уже исторические. Некоторые документальные кадры тех лет крайне занятны. Благодаря всему этому, несмотря на свой почтенный возраст, он и сейчас смотрится с интересом.

🎦 BBC Первый Рай 1 серия. Создание сада.

🎦 BBC Первый Рай 2 серия. Порабощённые боги.

🎦 BBC Первый Рай 3 серия. Эхо войны.

🎦 BBC Первый Рай 4 серия. Незнакомцы в саду.

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_фильмы

#cm_культура

#cm_эволюция

Кайра бөлүшүлгөн: Пиратский хронист|Историк Созонт Сингх

Пиратский хронист|Историк Созонт Сингх

17.05.202507:02

Жадность и исторические исследования.

Хочу рассказать маленькую и, наверное, поучительную историю. На данный момент я потихоньку пишу 4 научных книги: 2 по пиратам, про службу русских священников на флоте и биографию одного необычного деятеля отечественного флота конца XIX века. Временами работаю то над одной, то над другой.

В конце января я искал кое-какую информацию по экономике в Карибском бассейне для одной из книг, и внезапно вылезло объявление с одного из антикварных сайтов. Там, о чудо, продавец предлагал за умеренную (хоть и не маленькую) сумму статью из русского дореволюционного журнала, в которой шла речь о главном герое моей другой книги. При этом в самом описании товара была прикреплена фотография с маленьким фрагментом текста, в котором однако про моего деятеля ни слова. Я попросил продавца рассказать, что конкретно там написано. Тот сухо ответил, что в тексте пересказ послужного списка. Я в ответ спрашиваю, а есть ли там какие-то ещё сведения, кроме послужного списка, ибо сам послужной список у меня есть и не из газеты, а из архива. Он по существу не ответил, а предложил продать мне скан. Я вновь дважды повторил вопрос, но он меня проигнорировал.

Судя по всему, продавец ждал, что я сдамся и соглашусь на скан или на покупку сразу оригинала. Ему не хотелось ничего сообщать бесплатно. Но за "кота в мешке" я платить не собираюсь, да и я, вообще-то, смог до этого найти материалы о главном герое моей книги из Франции и США. А уж русскоязычный материал найти будет проще. Каков был алгоритм действий? На фотографии товара не было видно ни названия журнала, ни года, ни номера и т.д. Но был шрифт, которым набран текст. Я стал просматривать дореволюционные журналы. Довольно скоро я увидел журнал, где статьи были набраны именно этим шрифтом. Далее я обратил внимание на то, какой город упомянут в сфотографированном отрывке. Я знал, в каком году его посетил мой главный герой. Далее я обратился к указателю журнала за нужный мне год и нашёл там упоминание корабля, на котором служил этот человек. Ну далее осталось только взять нужный номер и найти эту статью.

Примечательно, что в статье значительная часть того, что написал журналист о моём герое, не соответствует действительности. Но зато есть ещё один его портрет, который ранее мне нигде не встречался. Если бы продавец сразу озвучил, что содержится в этой статье, я скорее всего купил бы эти листы журнала, поскольку мне было бы действительно приятно иметь дома портрет того человека, чью биографию я пишу. Тем более подлинник конца XIX века. А в итоге он, жадничая и намекая на необходимость предварительной оплаты, лишился возможности продать свой товар, поскольку я сомневаюсь, что кому-то, кроме биографа этого деятеля, будет интересно купить эту статью. Ну и поделом ему. Жадность до добра не доводит. 😁 А описанный мною алгоритм действий, возможно, кому-то из Вас пригодится при поиске дореволюционных материалов.

Хочу рассказать маленькую и, наверное, поучительную историю. На данный момент я потихоньку пишу 4 научных книги: 2 по пиратам, про службу русских священников на флоте и биографию одного необычного деятеля отечественного флота конца XIX века. Временами работаю то над одной, то над другой.

В конце января я искал кое-какую информацию по экономике в Карибском бассейне для одной из книг, и внезапно вылезло объявление с одного из антикварных сайтов. Там, о чудо, продавец предлагал за умеренную (хоть и не маленькую) сумму статью из русского дореволюционного журнала, в которой шла речь о главном герое моей другой книги. При этом в самом описании товара была прикреплена фотография с маленьким фрагментом текста, в котором однако про моего деятеля ни слова. Я попросил продавца рассказать, что конкретно там написано. Тот сухо ответил, что в тексте пересказ послужного списка. Я в ответ спрашиваю, а есть ли там какие-то ещё сведения, кроме послужного списка, ибо сам послужной список у меня есть и не из газеты, а из архива. Он по существу не ответил, а предложил продать мне скан. Я вновь дважды повторил вопрос, но он меня проигнорировал.

Судя по всему, продавец ждал, что я сдамся и соглашусь на скан или на покупку сразу оригинала. Ему не хотелось ничего сообщать бесплатно. Но за "кота в мешке" я платить не собираюсь, да и я, вообще-то, смог до этого найти материалы о главном герое моей книги из Франции и США. А уж русскоязычный материал найти будет проще. Каков был алгоритм действий? На фотографии товара не было видно ни названия журнала, ни года, ни номера и т.д. Но был шрифт, которым набран текст. Я стал просматривать дореволюционные журналы. Довольно скоро я увидел журнал, где статьи были набраны именно этим шрифтом. Далее я обратил внимание на то, какой город упомянут в сфотографированном отрывке. Я знал, в каком году его посетил мой главный герой. Далее я обратился к указателю журнала за нужный мне год и нашёл там упоминание корабля, на котором служил этот человек. Ну далее осталось только взять нужный номер и найти эту статью.

Примечательно, что в статье значительная часть того, что написал журналист о моём герое, не соответствует действительности. Но зато есть ещё один его портрет, который ранее мне нигде не встречался. Если бы продавец сразу озвучил, что содержится в этой статье, я скорее всего купил бы эти листы журнала, поскольку мне было бы действительно приятно иметь дома портрет того человека, чью биографию я пишу. Тем более подлинник конца XIX века. А в итоге он, жадничая и намекая на необходимость предварительной оплаты, лишился возможности продать свой товар, поскольку я сомневаюсь, что кому-то, кроме биографа этого деятеля, будет интересно купить эту статью. Ну и поделом ему. Жадность до добра не доводит. 😁 А описанный мною алгоритм действий, возможно, кому-то из Вас пригодится при поиске дореволюционных материалов.

16.05.202507:03

Германцы не уничтожили империю; они лишь ликвидировали правительство, правившее от имени императора на Западе. Сами германцы признавали власть императора, обосновавшись на территории империи на правах федератов, то есть на условии выполнения определенных повинностей в пользу империи. Германцы отнюдь не хотели заменить империю чем-то другим; они просто хотели осесть в ней, и, хотя это сопровождалось серьезным упадком во всех областях общественной жизни, германцы не стали менять форму правления и систему управления государством.

К началу VIII в. судоходство в Западном Средиземноморье исчезло вовсе. Единственным местом, где оно сохранилось, было византийское побережье, вдоль которого суда еще могли ходить. Как отметил Ибн-Халдун (сделав соответствующую оговорку относительно византийского побережья), "христиане более не могут отправить по морю даже доску". Всё Средиземное море теперь контролировалось арабскими пиратами. В IX в. они захватывали острова, разрушали порты и устраивали свои набеги везде, где только можно. Великий торговый порт Марсель, бывший в свое время главным центром Запада в торговле с Византией, теперь был пуст. Прежнее экономическое единство и целостность Средиземноморья были разрушены, и так продолжалось до эпохи Крестовых походов. Средиземноморское единство выдержало вторжения германцев, но оно было бессильно устоять против яростного напора арабов-магометан.

📚 Анри Пиренн. "Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира".

Время очередной классики. Анри Пиренн (1862-1935) был первым, кто заявил, что эпоха Меровингов (V-VII века) есть органическое продолжение Античности, а Средневековье наступило только в эпоху арабских завоеваний. По Пиренну в V веке Западная Европа никакой катастрофы не переживала:

Если без предвзятой идеи читать документы, в общем довольно многочисленные, какие остались от меровингских времён, то убеждаешься, что экономическая жизнь этой эпохи остаётся с теми же особенностями, которые были присущи последнему периоду Римской империи.

Монетная система, выдающаяся торговая роль на Средиземном море Марселя, оживленное мореплавание к берегам Сирии, Африки, Испании и к Константинополю, многочисленные колонии иудеев и сирийцев в городах франкского государства - всё это остаётся таким же, каким было при последних западных императорах. Водораздел Пиренн видит не там, где его обычно указывали другие современные ему историки - по его мнению лишь арабское нашествие потрясло европейскую экономику, унаследованную от Античности, разорвало давно привычные связи и ввергнуло Западную Европу в состояние натурального хозяйства. Эпоха Каролингов с её крупными самодовлеющими поместьями духовных и светских магнатов проходит под знаком глубокого экономического упадка.

Средиземное море было римским озером; оно становится мусульманским. Византийский мореплаватель не осмеливается плыть далеко; он не заходит дальше берегов южной Италии. В Тиренском море нет больше сирийских кораблей. От обмена, еще столь активного в VI веке между Западом и Востоком, не остается никакого следа в VIII веке.

Сегодня таким подходом никого уже не удивишь - давно существует понятие Поздняя Античность, введённое Питером Брауном. Но Анри Пиренн был первым, и его труд до сих пор является одним из самых глубоких и последовательных по данной теме. То, что мы сейчас обсуждаем как данность - даже те, кто понимает условность водоразделов в истории - Пиренну пришлось вдумчиво обосновывать. Термин "тезис Пиренна" стал практически официальным научным термином даже среди тех, кто с Пиренном был не согласен. А, значит, от его доводов просто так нельзя отмахнуться. Рекомендую.

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_книги

#cm_империи

Кайра бөлүшүлгөн: Монастырский погребок

Монастырский погребок

17.05.202512:01

Откопал на просторах интернета: Icelandic Saga Map – проект 2020 года, представляющий собой интерактивную карту Исландии,созданный при поддержке Университета Исландии, Института исландских исследований Арни Магнуссона и Британской академии. Цель проекта – привлечь внимание к изучению саг в их географическом контексте.

https://sagamap.hi.is/is/

https://sagamap.hi.is/is/

14.05.202507:01

Мысли в продолжение вот этой статьи. (2/2)

Византия, словно игнорируя этап становления, является нам абсолютно сформированной, без видимого разрыва с римской имперской традицией. Подход, рассматривающий Византию как обычное государство, ничего не даёт для понимания этого явления.

Но, если как этап зарождения Византии рассматривать период существования христианства вне общественной жизни и его скрытого распространения по Империи, то легализацию христианства в 313 году можно рассматривать как начало процесса захвата и монополизации власти в Империи христианами, окончательно завершённого не позже ухода от власти регента Антемия.

Параллельно ортодоксы выиграли христологический спор с арианами, утверждавшими что Христос не равен Богу Отцу. Казалось бы, какая разница - единосущен или подобосущен? Огромная, как выяснилось. Большинство императоров на протяжении более полувека - от Константина до Валента - поддерживали ариан именно потому, что если Христос сотворён Богом Отцом, то и Церковь - дело рук людских, и должно ей подчиняться имперской власти. Нормальная государственная идея, просто облечённая в богословскую обёртку. Лучшие умы Церкви отстояли догмат единосущности Бога Сына Богу Отцу, но за эти полвека успели креститься почти все жившие окрест Империи варварские племена. Разумеется, не в ортодоксию, что Империи аукалось не менее двух последующих веков.

Важность для жителей Империи христологических споров тяжело переоценить. Подсказка в самой их сути. В Новом Завете не раз говорится, что Церковь есть тело воскресшего Христа на Земле, и тогда понимание природы, воплощения и жизни Христа даёт образец для построения Царства Божия на Земле.

Закончив спор с арианами, и утвердившись в качестве монополиста, Церковь должна была определить свои взаимоотношения с Империей. На этот раз раскол в Церкви получился довольно тяжёлый, с последствиями, существующими вплоть до наших дней. Победил, хоть и не сразу, догмат о нераздельности и неслиянности двух природ Христа, божественной и человеческой, на что несториане возражали, приводя аргументы о двух самостоятельных природах в одном лице, а монофизиты - об одной общей.

Побеждённые и изгнанные несториане влились на Востоке в Яковитскую Церковь и дали ей своё имя, под которым она распространилась до монгольских степей и Китая. Монофизиты на два столетия оказались в Империи фактически людьми второго сорта, а с приходом мусульман активно участвовали в сдаче им Сирии и Египта при условии неприкосновенности жизней и имущества. Халифат отнёсся к ним мягче и лояльнее христианской Византии.

Ортодоксальная версия догмата о двух природах говорит о добровольном подчинении человеческой природы Христа божественной природе и их симфонии (согласию) в одном теле. А теперь спроецируем это на две ветви власти - светскую и духовную - и получим добровольное подчинение светской власти власти духовной.

Именно через понимание Империи как политического продолжения Церкви - тела Христова на Земле - мы можем дать внятное объяснение явлениям, малопонятным с точки зрения государственного здравого смысла: политическому православию, нетерпимости к ересям и преследованию еретиков как врагов государства, неприкосновенности и многочисленности монашества, фактическому замещению епископами роли куриалов.

Вопросы, поднимаемые на Вселенских Соборах, и споры вокруг них в Империи - казалось бы, какое дело простым людям до богословия - касались не только, а местами не столько Церкви, сколько Империи как политического продолжения Церкви, а, значит, и организации её общественной жизни в целом. Именно это, а не отсутствие на Западе достойных богословов, во многом объясняет меньшую активность Западной Церкви во Вселенских Соборах по сравнению с Восточной вплоть до приезда делегаций только по прямому приказу императора, хотя духовным лицом он не являлся.

Образ Империи как ковчега спасения и ограды Церкви - это не метафора. Если византийские политические термины постараться понять буквально, мы увидим картину, принципиально отличающуюся от римских понятий об империи.

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_империи

#cm_религии

Византия, словно игнорируя этап становления, является нам абсолютно сформированной, без видимого разрыва с римской имперской традицией. Подход, рассматривающий Византию как обычное государство, ничего не даёт для понимания этого явления.

Но, если как этап зарождения Византии рассматривать период существования христианства вне общественной жизни и его скрытого распространения по Империи, то легализацию христианства в 313 году можно рассматривать как начало процесса захвата и монополизации власти в Империи христианами, окончательно завершённого не позже ухода от власти регента Антемия.

Параллельно ортодоксы выиграли христологический спор с арианами, утверждавшими что Христос не равен Богу Отцу. Казалось бы, какая разница - единосущен или подобосущен? Огромная, как выяснилось. Большинство императоров на протяжении более полувека - от Константина до Валента - поддерживали ариан именно потому, что если Христос сотворён Богом Отцом, то и Церковь - дело рук людских, и должно ей подчиняться имперской власти. Нормальная государственная идея, просто облечённая в богословскую обёртку. Лучшие умы Церкви отстояли догмат единосущности Бога Сына Богу Отцу, но за эти полвека успели креститься почти все жившие окрест Империи варварские племена. Разумеется, не в ортодоксию, что Империи аукалось не менее двух последующих веков.

Важность для жителей Империи христологических споров тяжело переоценить. Подсказка в самой их сути. В Новом Завете не раз говорится, что Церковь есть тело воскресшего Христа на Земле, и тогда понимание природы, воплощения и жизни Христа даёт образец для построения Царства Божия на Земле.

Закончив спор с арианами, и утвердившись в качестве монополиста, Церковь должна была определить свои взаимоотношения с Империей. На этот раз раскол в Церкви получился довольно тяжёлый, с последствиями, существующими вплоть до наших дней. Победил, хоть и не сразу, догмат о нераздельности и неслиянности двух природ Христа, божественной и человеческой, на что несториане возражали, приводя аргументы о двух самостоятельных природах в одном лице, а монофизиты - об одной общей.

Побеждённые и изгнанные несториане влились на Востоке в Яковитскую Церковь и дали ей своё имя, под которым она распространилась до монгольских степей и Китая. Монофизиты на два столетия оказались в Империи фактически людьми второго сорта, а с приходом мусульман активно участвовали в сдаче им Сирии и Египта при условии неприкосновенности жизней и имущества. Халифат отнёсся к ним мягче и лояльнее христианской Византии.

Ортодоксальная версия догмата о двух природах говорит о добровольном подчинении человеческой природы Христа божественной природе и их симфонии (согласию) в одном теле. А теперь спроецируем это на две ветви власти - светскую и духовную - и получим добровольное подчинение светской власти власти духовной.

Именно через понимание Империи как политического продолжения Церкви - тела Христова на Земле - мы можем дать внятное объяснение явлениям, малопонятным с точки зрения государственного здравого смысла: политическому православию, нетерпимости к ересям и преследованию еретиков как врагов государства, неприкосновенности и многочисленности монашества, фактическому замещению епископами роли куриалов.

Вопросы, поднимаемые на Вселенских Соборах, и споры вокруг них в Империи - казалось бы, какое дело простым людям до богословия - касались не только, а местами не столько Церкви, сколько Империи как политического продолжения Церкви, а, значит, и организации её общественной жизни в целом. Именно это, а не отсутствие на Западе достойных богословов, во многом объясняет меньшую активность Западной Церкви во Вселенских Соборах по сравнению с Восточной вплоть до приезда делегаций только по прямому приказу императора, хотя духовным лицом он не являлся.

Образ Империи как ковчега спасения и ограды Церкви - это не метафора. Если византийские политические термины постараться понять буквально, мы увидим картину, принципиально отличающуюся от римских понятий об империи.

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_империи

#cm_религии

10.05.202507:03

Куда девается прогресс.

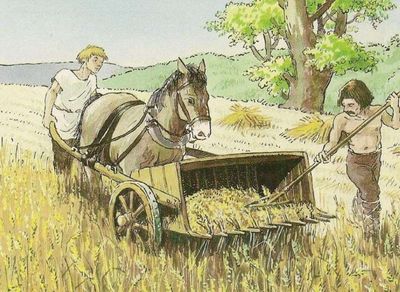

Почти за две тысячи лет до механизации сельского хозяйства поля северной Галлии бороздила колёсная жатка, поднимая производительность труда на уборке урожая. Валлус, как называлось это устройство, можно было бы посчитать историческим курьёзом вроде парового двигателя Герона, но, в отличие от последнего, приспособление находило реальное применение в течение нескольких веков.

Валлус был распространён в северной Галлии. Кроме Плиния (I век н.э.) о нем писал Палладий (IV век), и известно 4 барельефа с его изображением. Феномен валлуса порождает множество вопросов. Почему его не применяли по всей империи? Если рабство препятствовало внедрению техники, то почему не в Галлии? Почему валлус исчез с началом средних веков? Можно строить разные теории, но лучше тысячи теорий - реконструкция.

Жатка была воссоздана на экспериментальной ферме железного века в Англии (Butser Farm) в 1985 году. Ферма выращивала в т.ч. ячмень и две популярные в древности разновидности пшеницы - эммер и спельту. Оказалось, валлус хорошо справляется со сбором эммера, но хуже с другими культурами. Нехитрый принцип его действия состоит в том, что колос попадает между зубьями, отламывается от стебля и падает в короб. Однако, не все злаки ломаются, как требуется: например, колосья спельты часто ломались не у основания, а где-то посередине, и около четверти зерна терялось (по сравнению с 15% потерь у эммера). Кроме того, стебель мог вообще не ломаться, и тогда растение вырывалось из земли, застревая между зубьями, после чего машину приходилось останавливать и чистить.

Таким образом, экспериментаторы пришли к выводу, что либо валлус был предназначен преимущественно для жатвы эммера, либо для работы на более плотной земле, где корни лучше держатся, а скорее всего оба условия должны были быть соблюдены. Тяжёлые почвы равнин северной Европы - как раз тот случай. Кроме того, требовалась жаркая сухая погода во время жатвы, чтобы почва затвердела, а колосья высохли и стали более ломкими. Также, как отмечал Палладий, фермер должен был пожертвовать соломой, потому что, срывая колосья, машина прокатывалась по стеблям, после чего по ним проходило рабочее животное и оператор жатки. На это могли согласиться владельцы северных латифундий, где нужда в соломе была небольшой, но в более населённых южных провинциях это было бы слишком расточительно.

Падение Римской империи сопровождалось климатическими изменениями. Климат стал более холодным и влажным. Эммер вышел из употребления, а другие культуры стали валлусу совсем не по зубам из-за дождливой осени. Так он и канул в Лету. Но не насовсем - валлус "воскрес" на новом техническом уровне в виде "обдирщика Ридли" в 1843 году. Новая машина также срывала одни колосья, оставляя солому на поле. Она получила распространение в Южном полушарии - Австралии, Южной Африке и Аргентине. В климате Европы и США она работала плохо, и как раз по указанным выше причинам.

В общем, валлус был погублен переменой климата и ограниченной сферой применения, а не рабством или средневековым мракобесием. Также его маленькая история показывает, что древние были в общем не против повышения производительности труда. Скорее, невысокий общий уровень технического развития ограничивал их возможности.

Реконструкция валлуса: The Vallus: The First Reaping Machine By P. J. Reynolds

КЛИОМЕТРИКА

📖 Галльский комбайн Палладия. Несостоявшаяся римская инновация.

#cm_cliometrica

#cm_Рим

#cm_технологии

#cm_экономика

Почти за две тысячи лет до механизации сельского хозяйства поля северной Галлии бороздила колёсная жатка, поднимая производительность труда на уборке урожая. Валлус, как называлось это устройство, можно было бы посчитать историческим курьёзом вроде парового двигателя Герона, но, в отличие от последнего, приспособление находило реальное применение в течение нескольких веков.

Валлус был распространён в северной Галлии. Кроме Плиния (I век н.э.) о нем писал Палладий (IV век), и известно 4 барельефа с его изображением. Феномен валлуса порождает множество вопросов. Почему его не применяли по всей империи? Если рабство препятствовало внедрению техники, то почему не в Галлии? Почему валлус исчез с началом средних веков? Можно строить разные теории, но лучше тысячи теорий - реконструкция.

Жатка была воссоздана на экспериментальной ферме железного века в Англии (Butser Farm) в 1985 году. Ферма выращивала в т.ч. ячмень и две популярные в древности разновидности пшеницы - эммер и спельту. Оказалось, валлус хорошо справляется со сбором эммера, но хуже с другими культурами. Нехитрый принцип его действия состоит в том, что колос попадает между зубьями, отламывается от стебля и падает в короб. Однако, не все злаки ломаются, как требуется: например, колосья спельты часто ломались не у основания, а где-то посередине, и около четверти зерна терялось (по сравнению с 15% потерь у эммера). Кроме того, стебель мог вообще не ломаться, и тогда растение вырывалось из земли, застревая между зубьями, после чего машину приходилось останавливать и чистить.

Таким образом, экспериментаторы пришли к выводу, что либо валлус был предназначен преимущественно для жатвы эммера, либо для работы на более плотной земле, где корни лучше держатся, а скорее всего оба условия должны были быть соблюдены. Тяжёлые почвы равнин северной Европы - как раз тот случай. Кроме того, требовалась жаркая сухая погода во время жатвы, чтобы почва затвердела, а колосья высохли и стали более ломкими. Также, как отмечал Палладий, фермер должен был пожертвовать соломой, потому что, срывая колосья, машина прокатывалась по стеблям, после чего по ним проходило рабочее животное и оператор жатки. На это могли согласиться владельцы северных латифундий, где нужда в соломе была небольшой, но в более населённых южных провинциях это было бы слишком расточительно.

Падение Римской империи сопровождалось климатическими изменениями. Климат стал более холодным и влажным. Эммер вышел из употребления, а другие культуры стали валлусу совсем не по зубам из-за дождливой осени. Так он и канул в Лету. Но не насовсем - валлус "воскрес" на новом техническом уровне в виде "обдирщика Ридли" в 1843 году. Новая машина также срывала одни колосья, оставляя солому на поле. Она получила распространение в Южном полушарии - Австралии, Южной Африке и Аргентине. В климате Европы и США она работала плохо, и как раз по указанным выше причинам.

В общем, валлус был погублен переменой климата и ограниченной сферой применения, а не рабством или средневековым мракобесием. Также его маленькая история показывает, что древние были в общем не против повышения производительности труда. Скорее, невысокий общий уровень технического развития ограничивал их возможности.

Реконструкция валлуса: The Vallus: The First Reaping Machine By P. J. Reynolds

КЛИОМЕТРИКА

📖 Галльский комбайн Палладия. Несостоявшаяся римская инновация.

#cm_cliometrica

#cm_Рим

#cm_технологии

#cm_экономика

18.05.202507:02

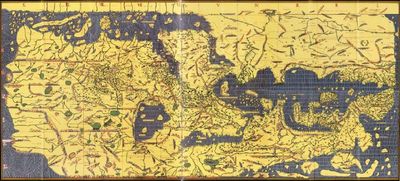

Карта находок римских монет.

Наверняка многие слышали прикол про то, что мужики часто думают о Римской империи. Так вот вам ещё один повод.

Оксфордский музей Эшмола представил интерактивную карту с находками римских и позднеримских (византийских) монет в Старом Свете:

https://chre.ashmus.ox.ac.uk/

Важно, что имеется бегунок, позволяющий отсортировать находки по времени. То есть, логично, что монеты, например, Марка Аврелия свидетельствуют о том, что их использовали во второй половине 2 века и потенциально - в любой момент после.

Интересны, следующие моменты:

1. Основная масса монет фиксируется в Англии и Франции. Монет раннего периода очень мало в Магрибе, Турции, Сирии и других местах, которые вошли в состав Римского государства рано, всерьёз и надолго. Это говорит не о том, что там монеты не использовали, а о том, что кое-где археология развита гораздо лучше. В том же Израиле нумизматических находок больше, чем в Сербии, Греции и Египте вместе взятых. Даже в Италии монет немного, по сравнению с Англией, где археологи, кажется, раскопали вообще всё.

2. Находки монет встречаются не только в границах Рима, но и далеко за её пределами в Европе. Это говорит о том, что даже в относительно неразвитых областях расселения германцев, балтов, славян и скифов римские монеты выступали в качестве универсального платёжного средства. Про Рим знали все, качество их монет должно было считаться непререкаемым, поэтому они, вероятно, и были настолько популярными.

3. Довольно много монет найдено в Индии. Это подтверждает размах индийской торговли в империи. Еще при Птолемеях Евдокс Кизикский и Гиппал открыли легкий путь в Индию, а в начале нашей эры из римского египетского порта Миос Гормос торговые корабли плавали как на конвейере.

4. В России и на Украине распространение римских монет объясняется торговыми отношениями Рима со скифами, сарматами и, возможно, гуннами. По крайней мере монеты из Башкирии и Курганской области относятся к Феодосию I и Феодосию II, когда полномочия сарматов в степи всё.

5. Довольно странно выглядит малое количество монет в Китае и Индокитае, с которыми у Рима тоже были сношения, хоть и опосредованные. В той же Каттигаре в устье Меконга - ни одной монеты. Можно предположить, что римские монеты, если они и были, в этих областях переплавляли. Либо же они ещё не найдены.

6. Интересна находка на Рюкюских островах. В позднесредневековом замке Кацурэн нашлись римские монеты 4 века. Учитывая почти тысячелетнюю пропасть между монетами и замком, можно предположить, что замком владел какой-то средневековый нумизмат.

АВТОР: NEVRUS

#cm_карты

#cm_Рим

#cm_экономика

Наверняка многие слышали прикол про то, что мужики часто думают о Римской империи. Так вот вам ещё один повод.

Оксфордский музей Эшмола представил интерактивную карту с находками римских и позднеримских (византийских) монет в Старом Свете:

https://chre.ashmus.ox.ac.uk/

Важно, что имеется бегунок, позволяющий отсортировать находки по времени. То есть, логично, что монеты, например, Марка Аврелия свидетельствуют о том, что их использовали во второй половине 2 века и потенциально - в любой момент после.

Интересны, следующие моменты:

1. Основная масса монет фиксируется в Англии и Франции. Монет раннего периода очень мало в Магрибе, Турции, Сирии и других местах, которые вошли в состав Римского государства рано, всерьёз и надолго. Это говорит не о том, что там монеты не использовали, а о том, что кое-где археология развита гораздо лучше. В том же Израиле нумизматических находок больше, чем в Сербии, Греции и Египте вместе взятых. Даже в Италии монет немного, по сравнению с Англией, где археологи, кажется, раскопали вообще всё.

2. Находки монет встречаются не только в границах Рима, но и далеко за её пределами в Европе. Это говорит о том, что даже в относительно неразвитых областях расселения германцев, балтов, славян и скифов римские монеты выступали в качестве универсального платёжного средства. Про Рим знали все, качество их монет должно было считаться непререкаемым, поэтому они, вероятно, и были настолько популярными.

3. Довольно много монет найдено в Индии. Это подтверждает размах индийской торговли в империи. Еще при Птолемеях Евдокс Кизикский и Гиппал открыли легкий путь в Индию, а в начале нашей эры из римского египетского порта Миос Гормос торговые корабли плавали как на конвейере.

4. В России и на Украине распространение римских монет объясняется торговыми отношениями Рима со скифами, сарматами и, возможно, гуннами. По крайней мере монеты из Башкирии и Курганской области относятся к Феодосию I и Феодосию II, когда полномочия сарматов в степи всё.

5. Довольно странно выглядит малое количество монет в Китае и Индокитае, с которыми у Рима тоже были сношения, хоть и опосредованные. В той же Каттигаре в устье Меконга - ни одной монеты. Можно предположить, что римские монеты, если они и были, в этих областях переплавляли. Либо же они ещё не найдены.

6. Интересна находка на Рюкюских островах. В позднесредневековом замке Кацурэн нашлись римские монеты 4 века. Учитывая почти тысячелетнюю пропасть между монетами и замком, можно предположить, что замком владел какой-то средневековый нумизмат.

АВТОР: NEVRUS

#cm_карты

#cm_Рим

#cm_экономика

13.05.202507:05

Мысли в продолжение вот этой статьи. (1/2)

Легализация христианства и дальнейшее его утверждение в качестве единой истинной веры в Империи было процессом немирным и растянутым во времени. Сначала лилась кровь мучеников от рук властей, потом - от рук фанатиков кровь тех, кто остался при своём, отличном от христианского, взгляде на жизнь. Развёртывание репрессий в отношении образованной части населения, не принявшей новой веры, особенно гностиков, разбор на стройматериал тех нехристианских храмов, которые не получилось сделать церквями, уничтожение культурных ценностей, уродование и уничтожение статуй и фресок - всё перечисленное неоднократно было, и это нормальное поведение для завоевателей, что только подтверждает тезис о завоевании Империи христианством.

Образованность и культурный уровень побеждённых в данном контексте не имеет никакого значения. Да и уничтожение культурных ценностей (это для нас они ценности) неудивительно. Христианам они были не нужны.

Примеров подобного поведения - куда ни глянь. Когда арабы строили Халифат, то вели себя полностью аналогично. Франки, взяв Константинополь в 1204 году, тоже не пылинки с артефактов сдували - это была законная добыча. Разграбление англо-французскими цивилизаторами дворца Юаньминъюань в 1860 году имеет ту же логику действий. Это всё - стандартная практика завоеваний.

До легализации в 313 году христиане ни терроризмом, как зелоты и большевики, не занимались, ни против имперской власти, как иудеи или тайпины в Китае, не восставали. И массовых протестных акций не устраивали. Жили себе достаточно тихо, молились да проповедовали. А когда ситуация стала для них благоприятной, приняли в свои ряды внезапно уверовавших и уничтожили всё, что им мешало, сделав маргиналами всех, кто не уверовал или стоял на пути. Победителей не судят.

Религия для жителей Империи оказалась важнее самой Империи как маркер небесного гражданства в противовес гражданству земному. Церкви не нужно было разрушать Империю, та сыпалась сама, и на это был целый спектр причин. Но не воспользоваться ситуацией было бы преступлением. Поэтому в те моменты, когда Империя теряла провинции, Церковь прирастала новыми последователями в виде завоевателей и так расширяла свой ареал до земель, где не только никогда не ступала нога римского солдата, но и вообще хорошо, если слышали про Империю.

Окончательно разделение ветвей Церкви закрепилось именно под влиянием внешних условий. На Западе Церковь, оставшись без Империи, выбрала путь постепенного подчинения варварских королевств, по итогу превратившись сама в имперскую структуру, утверждавшую императора. На Востоке удалось сохранить Империю ввиду лучшей экономической ситуации и перманентной угрозы с Востока. Эти Церкви систематически влияли на решения королей и императоров, и даже при их сопротивлении имели могущество достичь своих целей. Иконоборчество на Востоке по накалу борьбы вполне сравнимо с борьбой за инвеституру на Западе, и везде победила Церковь.

Армянская и Эфиопская церкви изначально имели с Империей очень мало общего. Прочие, называемые сейчас Древневосточными, практически добровольно ушли из Империи к арабам, устав от гонений со стороны ортодоксов, и со временем научились выживать в условиях мусульманского владычества, значительно растеряв свою численность.

Западная Церковь достаточно рано оказалась сама по себе и обзавелась средствами выжить и защитить себя, обращая варваров, осевших в бывших имперских провинциях, коронуя их и легализуя их власть. Восточная избрала другой путь. Слова об Империи как ограде Церкви нужно понимать буквально именно на Востоке. Именно Православная Церковь до последнего держалась за Империю, а после её гибели и провала ставки на Османов (пример взаимоотношений сирийской и египетской Церквей с Халифатом никого ничему не научил) нашла себе новую ограду на Северо-Востоке.

Но это уже совершенно другая история...

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

Ресурсы по теме:

📖 Влияние Церкви на Западный мир.

#cm_империи

#cm_религии

Легализация христианства и дальнейшее его утверждение в качестве единой истинной веры в Империи было процессом немирным и растянутым во времени. Сначала лилась кровь мучеников от рук властей, потом - от рук фанатиков кровь тех, кто остался при своём, отличном от христианского, взгляде на жизнь. Развёртывание репрессий в отношении образованной части населения, не принявшей новой веры, особенно гностиков, разбор на стройматериал тех нехристианских храмов, которые не получилось сделать церквями, уничтожение культурных ценностей, уродование и уничтожение статуй и фресок - всё перечисленное неоднократно было, и это нормальное поведение для завоевателей, что только подтверждает тезис о завоевании Империи христианством.

Образованность и культурный уровень побеждённых в данном контексте не имеет никакого значения. Да и уничтожение культурных ценностей (это для нас они ценности) неудивительно. Христианам они были не нужны.

Примеров подобного поведения - куда ни глянь. Когда арабы строили Халифат, то вели себя полностью аналогично. Франки, взяв Константинополь в 1204 году, тоже не пылинки с артефактов сдували - это была законная добыча. Разграбление англо-французскими цивилизаторами дворца Юаньминъюань в 1860 году имеет ту же логику действий. Это всё - стандартная практика завоеваний.

До легализации в 313 году христиане ни терроризмом, как зелоты и большевики, не занимались, ни против имперской власти, как иудеи или тайпины в Китае, не восставали. И массовых протестных акций не устраивали. Жили себе достаточно тихо, молились да проповедовали. А когда ситуация стала для них благоприятной, приняли в свои ряды внезапно уверовавших и уничтожили всё, что им мешало, сделав маргиналами всех, кто не уверовал или стоял на пути. Победителей не судят.

Религия для жителей Империи оказалась важнее самой Империи как маркер небесного гражданства в противовес гражданству земному. Церкви не нужно было разрушать Империю, та сыпалась сама, и на это был целый спектр причин. Но не воспользоваться ситуацией было бы преступлением. Поэтому в те моменты, когда Империя теряла провинции, Церковь прирастала новыми последователями в виде завоевателей и так расширяла свой ареал до земель, где не только никогда не ступала нога римского солдата, но и вообще хорошо, если слышали про Империю.

Окончательно разделение ветвей Церкви закрепилось именно под влиянием внешних условий. На Западе Церковь, оставшись без Империи, выбрала путь постепенного подчинения варварских королевств, по итогу превратившись сама в имперскую структуру, утверждавшую императора. На Востоке удалось сохранить Империю ввиду лучшей экономической ситуации и перманентной угрозы с Востока. Эти Церкви систематически влияли на решения королей и императоров, и даже при их сопротивлении имели могущество достичь своих целей. Иконоборчество на Востоке по накалу борьбы вполне сравнимо с борьбой за инвеституру на Западе, и везде победила Церковь.

Армянская и Эфиопская церкви изначально имели с Империей очень мало общего. Прочие, называемые сейчас Древневосточными, практически добровольно ушли из Империи к арабам, устав от гонений со стороны ортодоксов, и со временем научились выживать в условиях мусульманского владычества, значительно растеряв свою численность.

Западная Церковь достаточно рано оказалась сама по себе и обзавелась средствами выжить и защитить себя, обращая варваров, осевших в бывших имперских провинциях, коронуя их и легализуя их власть. Восточная избрала другой путь. Слова об Империи как ограде Церкви нужно понимать буквально именно на Востоке. Именно Православная Церковь до последнего держалась за Империю, а после её гибели и провала ставки на Османов (пример взаимоотношений сирийской и египетской Церквей с Халифатом никого ничему не научил) нашла себе новую ограду на Северо-Востоке.

Но это уже совершенно другая история...

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

Ресурсы по теме:

📖 Влияние Церкви на Западный мир.

#cm_империи

#cm_религии

13.05.202512:03

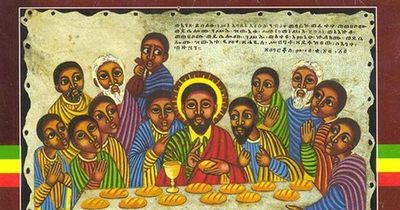

Пустой трон: где начинается этимасия

В искусстве и культуре есть странный, но завораживающий символ — трон, на котором никто не сидит. Он не забыт, не сломан, не покинут. Он — приготовлен. Этот образ называется этимасия — от греческого ἑτοιμασία, что значит "приготовление". Это трон, оставленный свободным не случайно, а с намерением. Знак чьего-то отсутствия, которое всё равно ощущается как присутствие.

Такой трон может значить многое. Его не занимают, потому что он уже «занят» — кем-то, кто не нуждается в теле. Он может быть символом Бога, законной власти, грядущего события или невидимого наблюдателя. Его пустота — это не пустота в буквальном смысле, а особая форма наполненности.

В византийской иконографии этимасия стала важным образом Страшного суда. На мозаиках и фресках с X века можно видеть трон, на котором лежит крест, Евангелие, голубь или другие символы, а рядом стоят ангелы или апостолы. Это «уготованный престол» — знак Христа, который должен прийти как судья, но ещё не занял своё место. Его отсутствие громче любого присутствия.

Но этимасия — не только христианская история. В древнеримских церемониях трон императора мог стоять в зале, когда самого императора не было, с разложенными на нём регалиями. Это символизировало, что он по-прежнему «присутствует» — его власть с нами, даже если его тело нет. В 325 году на Первом Никейском соборе такой трон стоял с инсигниями Константина. Он не участвовал в обсуждениях, но был «там» — символически, как покровитель и арбитр.

Похожий жест встречается в этрусских религиозных пиршествах. Одно место за столом всегда оставалось пустым — для божества. Это было приглашение, знак почёта. Кто-то мог бы сказать, что это просто суеверие, но с философской точки зрения — это признание невидимого, признание того, что не всё поддаётся контролю и присутствует не только то, что видно.

В буддийской традиции II–I века до н.э. Будду вообще не изображали в человеческом виде. Его обозначали пустым троном под деревом бодхи. Он как бы там, но не в теле. Он есть, но вне формы. Это другая версия того же символа — престол, говорящий о чём-то большем, чем фигура.

А теперь — шаг в сторону от религии. В XX веке философ Клод Лефор использовал метафору пустого трона, описывая демократию. В отличие от монархии, где трон занят — буквально и символически — сувереном, в демократии трон остаётся пустым. Он не принадлежит никому навсегда. Каждый, кто приходит к власти, лишь временно его занимает, но не может присвоить. Власть становится функцией, а не телом. Пустой трон тут — гарантия свободы.

Или, скажем, у народа Ашанти в Гане существует Золотой Стул — символ власти и духа народа. На него не садится даже король. Он — знак суверенитета, выше любого человека. Сам факт того, что на него нельзя сесть, говорит о том, что власть не воплощена в человеке, а скорее — в идее, в духе, в общем сознании.

Пустой трон — это больше, чем просто место без сидящего. Это образ, заставляющий задуматься: кто имеет право занимать власть? Где она по-настоящему живёт? Что значит "присутствовать", если нет тела?

ВЗЯТО У ФИЛОСОФИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

#cm_культура

#cm_религии

В искусстве и культуре есть странный, но завораживающий символ — трон, на котором никто не сидит. Он не забыт, не сломан, не покинут. Он — приготовлен. Этот образ называется этимасия — от греческого ἑτοιμασία, что значит "приготовление". Это трон, оставленный свободным не случайно, а с намерением. Знак чьего-то отсутствия, которое всё равно ощущается как присутствие.

Такой трон может значить многое. Его не занимают, потому что он уже «занят» — кем-то, кто не нуждается в теле. Он может быть символом Бога, законной власти, грядущего события или невидимого наблюдателя. Его пустота — это не пустота в буквальном смысле, а особая форма наполненности.

В византийской иконографии этимасия стала важным образом Страшного суда. На мозаиках и фресках с X века можно видеть трон, на котором лежит крест, Евангелие, голубь или другие символы, а рядом стоят ангелы или апостолы. Это «уготованный престол» — знак Христа, который должен прийти как судья, но ещё не занял своё место. Его отсутствие громче любого присутствия.

Но этимасия — не только христианская история. В древнеримских церемониях трон императора мог стоять в зале, когда самого императора не было, с разложенными на нём регалиями. Это символизировало, что он по-прежнему «присутствует» — его власть с нами, даже если его тело нет. В 325 году на Первом Никейском соборе такой трон стоял с инсигниями Константина. Он не участвовал в обсуждениях, но был «там» — символически, как покровитель и арбитр.

Похожий жест встречается в этрусских религиозных пиршествах. Одно место за столом всегда оставалось пустым — для божества. Это было приглашение, знак почёта. Кто-то мог бы сказать, что это просто суеверие, но с философской точки зрения — это признание невидимого, признание того, что не всё поддаётся контролю и присутствует не только то, что видно.

В буддийской традиции II–I века до н.э. Будду вообще не изображали в человеческом виде. Его обозначали пустым троном под деревом бодхи. Он как бы там, но не в теле. Он есть, но вне формы. Это другая версия того же символа — престол, говорящий о чём-то большем, чем фигура.

А теперь — шаг в сторону от религии. В XX веке философ Клод Лефор использовал метафору пустого трона, описывая демократию. В отличие от монархии, где трон занят — буквально и символически — сувереном, в демократии трон остаётся пустым. Он не принадлежит никому навсегда. Каждый, кто приходит к власти, лишь временно его занимает, но не может присвоить. Власть становится функцией, а не телом. Пустой трон тут — гарантия свободы.

Или, скажем, у народа Ашанти в Гане существует Золотой Стул — символ власти и духа народа. На него не садится даже король. Он — знак суверенитета, выше любого человека. Сам факт того, что на него нельзя сесть, говорит о том, что власть не воплощена в человеке, а скорее — в идее, в духе, в общем сознании.

Пустой трон — это больше, чем просто место без сидящего. Это образ, заставляющий задуматься: кто имеет право занимать власть? Где она по-настоящему живёт? Что значит "присутствовать", если нет тела?

ВЗЯТО У ФИЛОСОФИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

#cm_культура

#cm_религии

14.05.202512:04

Итак, закончилось Осевое время [прим. 800-200 гг. до н.э.] - эпоха самого сильного за последние 5000 лет похолодания. Эпоха, давшая людям почти все мировые религии, основные философско-нравственные учения, греко-римскую культуру, железо, деньги и прочие причиндалы цивилизации. Температура сначала неудержимо ползёт вверх. А в районе 350 года до н. э. снова начинает падать... Холодный период длится примерно до 50 года до н. э. И опять как из рога изобилия сыплются культурные достижения. В это время создается Александрийская библиотека, строится одно из величайших инженерных сооружений древности - Фаросский маяк, при дворе Птолемеев возникает прообраз первой академии наук - Мусейон… Этот холодный период - время расцвета китайской философии и культуры. Первый поэт Китая Цюй Юань, знаменитые конфуцианцы Сюньцзы и Мэнцзы, великий писатель древности Чжуанцзы - все они жили в IV–III веках до н. э.

***

Главное похолодание всей нашей эры, которое приходится на IV–VI века, благотворно сказалось не только на китайской культуре. Золотое дерево культуры распускается и в Индии. Это век индийской математики, астрономии, медицины, литературы. Именно тогда создаётся "Камасутра", "Рамаяна" и "Махабхарата".

Буддизм ударными темпами проникает в Китай, Корею и докатывается до Японии, проникает в Юго-Восточную Азию.

В Средиземноморье и Европе укрепляется фундамент христианства. Блаженный Августин пишет книгу "Град Божий". В Константинополе строится знаменитый храм Святой Софии. В монастыре Сан-Бенуа монахи придумывают известную этическую формулу "Молись и работай", которая позже стала идеологическим фундаментом европейской экономики и жизни.

Ирландские монахи из монастыря Святого Ионы начинают многотрудную миссию по крещению англосаксов и пиктов, а ирландские миссионеры проникают в дикую континентальную Европу и основывают там целую кучу монастырей - в Австразии, Бургундии, Нейстрии и в Лангобардском королевстве.

Наконец, на излете похолодания - на границе VI и VII веков в Аравии возникает последняя мировая религия - ислам. Вопрос: температурная кривая в ту пору шла вверх (возвращение Мухаммеда в Мекку, например, это уже 630 год), то есть жизнь явно налаживалась. Почему же мировая религия, возникнув на взлете температуры, начала свое бурное распространение после смерти Мухаммеда - в самое теплое время? Нет ли здесь противоречия с теорией?.. Нет, если вспомнить, что в тех местах, где жил наш Мухаммед, ухудшение климата идёт в противофазе к остальному миру. С потеплением Аравию начало сушить, жизнь резко ухудшилась, что и привело к пожароподобному распространению новой парадигмы.

И, раз уж мы попали на Ближний Восток, давайте посмотрим, как отразились на этом регионе прежние ухудшения климата, связанные с глобальными потеплениями. Рассмотрим, скажем, потепление в районе 0 года (50 лет левее и 50 лет правее этой даты). На этом пике ухудшения климата на Ближнем Востоке в городе Назарет рождается пророк, с которым также связано возникновение мировой религии. На том же тепловом пике развивают бурную деятельность его последователи - Пётр и Павел.

Следующий зубчик потепления в районе 200 года порождает в Передней Азии пророка Мани - основателя четвёртой мировой религии - манихейства. В Средние века манихейство было весьма популярным, оно достигло апогея в VIII–IX веках, став государственной религией Уйгурского каганата, после чего сдулось.

Что отсюда следует? А то, что все без единого исключения мировые религии - манихейство, христианство, ислам, джайнизм, брахманизм, индуизм, буддизм, зороастрийство, конфуцианство - возникли и получили распространение в эпохи ухудшения климатической обстановки, которые были связаны либо с похолоданием, либо с иссушением климата.

Никонов А.П. "Климат, или Что рулит судьбой цивилизаций."

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_климат

#cm_макроистория

#cm_религии

***

Главное похолодание всей нашей эры, которое приходится на IV–VI века, благотворно сказалось не только на китайской культуре. Золотое дерево культуры распускается и в Индии. Это век индийской математики, астрономии, медицины, литературы. Именно тогда создаётся "Камасутра", "Рамаяна" и "Махабхарата".

Буддизм ударными темпами проникает в Китай, Корею и докатывается до Японии, проникает в Юго-Восточную Азию.

В Средиземноморье и Европе укрепляется фундамент христианства. Блаженный Августин пишет книгу "Град Божий". В Константинополе строится знаменитый храм Святой Софии. В монастыре Сан-Бенуа монахи придумывают известную этическую формулу "Молись и работай", которая позже стала идеологическим фундаментом европейской экономики и жизни.

Ирландские монахи из монастыря Святого Ионы начинают многотрудную миссию по крещению англосаксов и пиктов, а ирландские миссионеры проникают в дикую континентальную Европу и основывают там целую кучу монастырей - в Австразии, Бургундии, Нейстрии и в Лангобардском королевстве.

Наконец, на излете похолодания - на границе VI и VII веков в Аравии возникает последняя мировая религия - ислам. Вопрос: температурная кривая в ту пору шла вверх (возвращение Мухаммеда в Мекку, например, это уже 630 год), то есть жизнь явно налаживалась. Почему же мировая религия, возникнув на взлете температуры, начала свое бурное распространение после смерти Мухаммеда - в самое теплое время? Нет ли здесь противоречия с теорией?.. Нет, если вспомнить, что в тех местах, где жил наш Мухаммед, ухудшение климата идёт в противофазе к остальному миру. С потеплением Аравию начало сушить, жизнь резко ухудшилась, что и привело к пожароподобному распространению новой парадигмы.

И, раз уж мы попали на Ближний Восток, давайте посмотрим, как отразились на этом регионе прежние ухудшения климата, связанные с глобальными потеплениями. Рассмотрим, скажем, потепление в районе 0 года (50 лет левее и 50 лет правее этой даты). На этом пике ухудшения климата на Ближнем Востоке в городе Назарет рождается пророк, с которым также связано возникновение мировой религии. На том же тепловом пике развивают бурную деятельность его последователи - Пётр и Павел.

Следующий зубчик потепления в районе 200 года порождает в Передней Азии пророка Мани - основателя четвёртой мировой религии - манихейства. В Средние века манихейство было весьма популярным, оно достигло апогея в VIII–IX веках, став государственной религией Уйгурского каганата, после чего сдулось.

Что отсюда следует? А то, что все без единого исключения мировые религии - манихейство, христианство, ислам, джайнизм, брахманизм, индуизм, буддизм, зороастрийство, конфуцианство - возникли и получили распространение в эпохи ухудшения климатической обстановки, которые были связаны либо с похолоданием, либо с иссушением климата.

Никонов А.П. "Климат, или Что рулит судьбой цивилизаций."

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_климат

#cm_макроистория

#cm_религии

11.05.202507:01

Читая источники по сельскому хозяйству Античности или Средних Веков, можно столкнуться с упоминанием урожайности какой-либо культуры в "сам-ах". Так, например, урожайность в сам-10 означает, что на одно посеянное в землю семя был собран урожай в десять семян. Чисто интуитивно понятно, что урожайность в Средние Века была ниже, чем сейчас, но насколько? Проблема сравнения урожайности в былые времена и в наши дни в разнице используемых показателей. В наши дни никто уже не измеряет урожайность в "сам-ах", повсеместно используется показатель центнеров собранного урожая с засеянного гектара (ц/га). Закономерно для сравнения нужно привести показатели к одному стандарту.

Данных по урожайности каких-либо культур до Римской Империи я не нашёл, зато для самой Римской Империи известно, что урожайность пшеницы сильно разнилась. От чуть менее сам-2 в Киренаике (современная Ливия) до сам-9 в Италии и на Сицилии и до сам-13 в Египте, который был настоящей житницей Римской Империи. В Средние века нормальной урожайностью было сам-5, а в каролингский период сам-3. В некоторых продородных регионах Франции в Средние Века урожайность пшеницы достигала сам-11,6.

Для того, чтобы понять как изменились эти показатели к нашему времени надо использовать одни показатели, в нашем случае в "сам-ы". Для того, чтобы перевести привычные нам ц/га в "сам-ы" нужно знать сколько же было посеяно. Для этого нужно 2 показателя - норма высева семян и масса 1000 семян. Оба этих показателя в принципе можно найти в интернете для разных культур и природных зон (по крайней мере для территорий России). Далее простейшая арифметика. В среднем за 2017-2021 года в России наблюдается урожайность пшеницы примерно в 28 ц/га. Также мы имеем массу 1000 семян в 35-40 г и норму высева в 4-5,5 млн семян для озимой пшеницы и более размытые 2,7-5,7 млн - для яровой. Получаем урожайность пшеницы для всей страны от сам-12 до сам-30. Разлёт большой, потому возьмём среднее арифметическое и далее будем делать так же. Таким образом, примем урожайность в России за сам-21. Естественно, в разных регионах внутри страны этот показатель будет существенно разниться, но в среднем для страны примерно так. При этом урожайность пшеницы в России далеко не самая высокая среди стран мира. В топе Новая Зеландия и Ирландия с показателем около 100 ц/га, Нидерланды (около 90 ц/га) и Германия (около 78 ц/га). Если перевести в "сам-ы" тонну с гектара у Новой Зеландии, то получится порядка сам-75. Около сам-49 получится в древнейшем лидере по урожайности - Египте.

Современное сельское хозяйство подарило нам севооборот, удобрения, пестициды, новые сорта сельхозкультур, комбайны и трактора. Именно они позволили уйти от когда-то считавшихся нормальными сам-3 и сам-5 к колоссальным сам-75. Даже сейчас в мире остаются страны со средневековым уровнем урожайности, но поводов для оптимизма, тем не менее, больше.

P.S. На картинках сравнение за относительно короткий период времени, а потому в данном случае есть возможность считать всё в центнерах на гектар, при сравнении со Средними Веками делать это становится сложнее.

ДАНИИЛ РЯБЧУК

#cm_Рим

#cm_Россия

#cm_экономика

Данных по урожайности каких-либо культур до Римской Империи я не нашёл, зато для самой Римской Империи известно, что урожайность пшеницы сильно разнилась. От чуть менее сам-2 в Киренаике (современная Ливия) до сам-9 в Италии и на Сицилии и до сам-13 в Египте, который был настоящей житницей Римской Империи. В Средние века нормальной урожайностью было сам-5, а в каролингский период сам-3. В некоторых продородных регионах Франции в Средние Века урожайность пшеницы достигала сам-11,6.

Для того, чтобы понять как изменились эти показатели к нашему времени надо использовать одни показатели, в нашем случае в "сам-ы". Для того, чтобы перевести привычные нам ц/га в "сам-ы" нужно знать сколько же было посеяно. Для этого нужно 2 показателя - норма высева семян и масса 1000 семян. Оба этих показателя в принципе можно найти в интернете для разных культур и природных зон (по крайней мере для территорий России). Далее простейшая арифметика. В среднем за 2017-2021 года в России наблюдается урожайность пшеницы примерно в 28 ц/га. Также мы имеем массу 1000 семян в 35-40 г и норму высева в 4-5,5 млн семян для озимой пшеницы и более размытые 2,7-5,7 млн - для яровой. Получаем урожайность пшеницы для всей страны от сам-12 до сам-30. Разлёт большой, потому возьмём среднее арифметическое и далее будем делать так же. Таким образом, примем урожайность в России за сам-21. Естественно, в разных регионах внутри страны этот показатель будет существенно разниться, но в среднем для страны примерно так. При этом урожайность пшеницы в России далеко не самая высокая среди стран мира. В топе Новая Зеландия и Ирландия с показателем около 100 ц/га, Нидерланды (около 90 ц/га) и Германия (около 78 ц/га). Если перевести в "сам-ы" тонну с гектара у Новой Зеландии, то получится порядка сам-75. Около сам-49 получится в древнейшем лидере по урожайности - Египте.

Современное сельское хозяйство подарило нам севооборот, удобрения, пестициды, новые сорта сельхозкультур, комбайны и трактора. Именно они позволили уйти от когда-то считавшихся нормальными сам-3 и сам-5 к колоссальным сам-75. Даже сейчас в мире остаются страны со средневековым уровнем урожайности, но поводов для оптимизма, тем не менее, больше.

P.S. На картинках сравнение за относительно короткий период времени, а потому в данном случае есть возможность считать всё в центнерах на гектар, при сравнении со Средними Веками делать это становится сложнее.

ДАНИИЛ РЯБЧУК

#cm_Рим

#cm_Россия

#cm_экономика

03.05.202512:02

Атлас городищ Британии и Ирландии был создан в рамках четырёхлетнего совместного проекта между археологами из Эдинбургского и Оксфордского университетов, которым помогали коллеги из Университетского колледжа Корка в Ирландии. Проект был профинансирован Советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук и возглавлен профессором Гэри Локом (Школа археологии, Оксфордский университет) и профессором Яном Ральстоном (профессор археологии Аберкромби, Университет Эдинбурга).

Атлас содержит данные о 4147 археологических объектах, которые считаются городищами, расположенных в Англии, Уэльсе, Шотландии, Ирландии и на острове Мэн. Данные, представленные в Атласе, были собраны в период с начала 2012 года по октябрь 2016 года.

Онлайн-версия Атласа городищ Британии и Ирландии была создана Джоном Паунсеттом и Карлом Смитом (Школа археологии Оксфордского университета). Дополнительную информацию об археологических участках, включенных в Атлас городищ Британии и Ирландии, можно найти в бумажном атласе:

Lock, Gary, and Ralston, Ian 2022. Atlas of the Hillforts of Britain and Ireland. Edinburgh: Edinburgh University Press.

https://experience.arcgis.com/experience/40ccda26452f427a9f081506958e1d81

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_карты

Атлас содержит данные о 4147 археологических объектах, которые считаются городищами, расположенных в Англии, Уэльсе, Шотландии, Ирландии и на острове Мэн. Данные, представленные в Атласе, были собраны в период с начала 2012 года по октябрь 2016 года.

Онлайн-версия Атласа городищ Британии и Ирландии была создана Джоном Паунсеттом и Карлом Смитом (Школа археологии Оксфордского университета). Дополнительную информацию об археологических участках, включенных в Атлас городищ Британии и Ирландии, можно найти в бумажном атласе:

Lock, Gary, and Ralston, Ian 2022. Atlas of the Hillforts of Britain and Ireland. Edinburgh: Edinburgh University Press.

https://experience.arcgis.com/experience/40ccda26452f427a9f081506958e1d81

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_карты

15.05.202512:04

Как мы уже упоминали, статистический анализ показывает, что шансы римских императоров стать жертвой убийства были выше, чем у гладиаторов, особенно в первый год правления. Причём риск гибели был наиболее высок, когда император только взошёл на трон (среди прочего это могло быть связано с отсутствием опыта у нового руководителя), затем риск снижался и снова резко возрастал спустя 13 лет правления. Ответ на вопрос с чем связан этот 13-летний цикл смог дать в своём исследовании Джозеф Салех.

Историки исследуют и описывают смерти императоров индивидуально, как производные от характера императора, его личных взаимоотношений с военной и гражданской аристократией и так далее. Однако Джозеф Салех (Joseph Saleh) из Технологического института Джорджии оценил императорскую смертность с точки зрения инженерии. Основная деятельность Салеха - вычисление надёжности космических аппаратов, но кроме этого, он уже много лет интересуется Древним Римом. Так у него появилась идея использовать для исследования жизни римских императоров статистические методы, которыми определяют надёжность космических аппаратов.

Не используя данные команды Родригеса из Сан-Паулу, он самостоятельно собрал точные сроки правления римских императоров и после статистической обработки обнаружил закономерность, о которой пишет в статье, опубликованной в журнале Palgrave Communications. По его даным, из 69 правителей Римской империи от Августа до Феодосия Великого 43 погибли в бою, были убиты заговорщиками или совершили самоубийство, что дало насильственную смертность в выборке не менее 62%.

Надёжность механизма, системы или процесса можно определить как вероятность её отказа в течение заданного периода времени. По мере эксплуатации она может меняться точно так же, как риск летального исхода у властителей империи: на первом этапе вероятность отказа сравнительно высока и связана с ошибками проектирования или браком, в результате чего система не может выполнять возложенные на нее функции. По словам Джозефа Салеха, то же самое касается императоров, погибших в первый год правления, не справившись со своими основными задачами.

Анализ данных показал, что график смертности римских императоров по форме напоминает ванну и чрезвычайно похож на графики поломок многих электронных и механических приборов. Самым опасным для римских императоров был первый год правления. Императоров, погибших в первый год при власти, Салех сравнивает с деталями, ломающимися на ранних этапах использования из-за недостатков конструкции. Их смерть часто приходилась на периоды нестабильности в государстве и иногда заканчивалась сменой династий.

Если императору удавалось пережить первый год, следующие 6 лет вероятность быть убитым постепенно снижалась, хотя оставалась достаточно высокой. Реже всего римских императоров убивали в период от 7 до 12 лет с начала правления. Но потом риск умереть насильственной смертью снова возрастал. Автор исследования сравнивает это с тем, как накапливается "усталость" системы, связанная с постепенной выработкой рабочего ресурса, коррозией компонентов, истиранием и тому подобным. По-видимому, аналогичная усталость возникает в социуме в отношении правителей, правящих слишком долго. Вероятно, у императоров-долгожителей увеличивалось количество врагов, и снижалась способность адекватно реагировать на изменения политической ситуации.

- резюмирует Джозеф Салех.

1️⃣ U-образная кривая интенсивности отказов (синяя линия) складывается из частоты отказов на ранних этапах эксплуатации (красный пунктир) и частоты отказов по износу (жёлтый пунктир).

2️⃣ Причины смерти римских императоров.

3️⃣ Вероятность насильственной смерти римского императора в зависимости от длительности правления.

Источники:

📖 Statistical reliability analysis for a most dangerous occupation: Roman emperor.

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_модели

#cm_Рим

#cm_структуры

Историки исследуют и описывают смерти императоров индивидуально, как производные от характера императора, его личных взаимоотношений с военной и гражданской аристократией и так далее. Однако Джозеф Салех (Joseph Saleh) из Технологического института Джорджии оценил императорскую смертность с точки зрения инженерии. Основная деятельность Салеха - вычисление надёжности космических аппаратов, но кроме этого, он уже много лет интересуется Древним Римом. Так у него появилась идея использовать для исследования жизни римских императоров статистические методы, которыми определяют надёжность космических аппаратов.

Не используя данные команды Родригеса из Сан-Паулу, он самостоятельно собрал точные сроки правления римских императоров и после статистической обработки обнаружил закономерность, о которой пишет в статье, опубликованной в журнале Palgrave Communications. По его даным, из 69 правителей Римской империи от Августа до Феодосия Великого 43 погибли в бою, были убиты заговорщиками или совершили самоубийство, что дало насильственную смертность в выборке не менее 62%.

Надёжность механизма, системы или процесса можно определить как вероятность её отказа в течение заданного периода времени. По мере эксплуатации она может меняться точно так же, как риск летального исхода у властителей империи: на первом этапе вероятность отказа сравнительно высока и связана с ошибками проектирования или браком, в результате чего система не может выполнять возложенные на нее функции. По словам Джозефа Салеха, то же самое касается императоров, погибших в первый год правления, не справившись со своими основными задачами.

Анализ данных показал, что график смертности римских императоров по форме напоминает ванну и чрезвычайно похож на графики поломок многих электронных и механических приборов. Самым опасным для римских императоров был первый год правления. Императоров, погибших в первый год при власти, Салех сравнивает с деталями, ломающимися на ранних этапах использования из-за недостатков конструкции. Их смерть часто приходилась на периоды нестабильности в государстве и иногда заканчивалась сменой династий.

Если императору удавалось пережить первый год, следующие 6 лет вероятность быть убитым постепенно снижалась, хотя оставалась достаточно высокой. Реже всего римских императоров убивали в период от 7 до 12 лет с начала правления. Но потом риск умереть насильственной смертью снова возрастал. Автор исследования сравнивает это с тем, как накапливается "усталость" системы, связанная с постепенной выработкой рабочего ресурса, коррозией компонентов, истиранием и тому подобным. По-видимому, аналогичная усталость возникает в социуме в отношении правителей, правящих слишком долго. Вероятно, у императоров-долгожителей увеличивалось количество врагов, и снижалась способность адекватно реагировать на изменения политической ситуации.

Интересно, что на первый взгляд случайные насильственные смерти римских императоров - на протяжении более чем четырёх веков, на фоне быстро менявшегося мира - систематически следовали структуре, заданной инженерными статистическими моделями.

- резюмирует Джозеф Салех.

1️⃣ U-образная кривая интенсивности отказов (синяя линия) складывается из частоты отказов на ранних этапах эксплуатации (красный пунктир) и частоты отказов по износу (жёлтый пунктир).

2️⃣ Причины смерти римских императоров.

3️⃣ Вероятность насильственной смерти римского императора в зависимости от длительности правления.

Источники:

📖 Statistical reliability analysis for a most dangerous occupation: Roman emperor.

МЕХАНИКА ИСТОРИИ

#cm_модели

#cm_Рим

#cm_структуры

15.05.202507:02

– Всех нас толкала мёртвая рука. Всех - храброго генерала и великого Императора, наш мир и ваш мир - мёртвая рука Хэри Селдона. Он знал, что такой человек, как Риоз, обречён на неудачу, поскольку именно его успехи и были залогом провала. И чем больше были бы его успехи, тем грандиозней был бы его провал... Слабый генерал и не подумал бы нам угрожать - это совершенно очевидно. Сильный генерал при слабом Императоре также не стал бы нам угрожать, поскольку обязательно повернул бы своё оружие в направлении гораздо более близкой и более притягательной мишени. История показала, что три четверти Императоров за последние два столетия в прошлом были мятежными генералами или мятежными вице-королями.

Следовательно, серьёзную угрозу для Основания могло представлять только сочетание сильного генерала с сильным Императором, поскольку сильного Императора трудно сместить, а сильный генерал вынужден действовать за границами Империи.

Но - что делает Императора сильным? Чем был силён Клеон? Это очевидно. Он был силён, потому что безжалостно подавлял подданных. Вельможа, который становится слишком богат, генерал, который становится чересчур популярен, - опасны. Вся последняя история Империи доказывает, что так обстояли дела со всеми мало-мальски умными Императорами, желавшими укрепить свою власть.

Риоз выигрывал сражение за сражением - и Император стал относиться к нему с подозрением. Вся атмосфера тех дней вынуждала его быть подозрительным. Риоз отказался от взятки? Очень странно - скрытые причины. Его самый доверенный вельможа ни с того ни с сего поддержал Риоза - очень подозрительно, тайные мотивы. Не было ни одного действия с чьей-либо стороны, которое не казалось бы ему подозрительным. Мы могли бы еще что-то предпринять - только наши действия были ненужными, тщетными. Успехи Риоза были подозрительны. Поэтому он был отозван, обвинен, осужден и казнён. Таким образом Основание снова победило.

АЙЗЕК АЗИМОВ "Основание и Империя".

Устами патриция Барра Азимов, вдохновлявшийся "Историей упадка..." Гиббона, смоделировал ситуацию, при которой Империя была неспособна вести завоевательные войны - слабый полководец в принципе неспособен на завоевания, сильный полководец при слабом императоре скорее захватит трон империи, сильный император, опасаясь за власть, уничтожит сильного полководца, а император-полководец не сможет воевать на периферии при постоянной угрозе мятежей и переворотов.

Учёные из Университета Сан-Паулу также создали модель. Им удалось выявить математические закономерности, связанные с правлением императоров, и показать их соответствие степенному закону. Выводы исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

...степенные распределения вероятностей обнаруживаются во многих и самых разных явлениях, связанных со сложными системами: размеры лунных кратеров, магнитуды землетрясений, частота слов в текстах, рыночная стоимость компаний и даже количество подписчиков в соцсетях.

Подобные явления связаны с закономерностью, которую называют законом Парето, называемым правилом "80/20":

вероятность рядового события составляет около 80%, а вероятность редкого - 20, или 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий - лишь 20% результата.