Pontus

Είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό που μου λένε, αλλά όχι σε κάθε περίπτωση να το πιστέψω.

Sum obligatus dicere quod mihi dicitur, sed non in omni casu id credere.

Я обязанъ передавать всѣ, что разсказываютъ мнѣ, но вѣрить всему не обязанъ.

Sum obligatus dicere quod mihi dicitur, sed non in omni casu id credere.

Я обязанъ передавать всѣ, что разсказываютъ мнѣ, но вѣрить всему не обязанъ.

TGlist рейтинг

0

0

ТипАчык

Текшерүү

ТекшерилбегенИшенимдүүлүк

ИшенимсизОрду

ТилиБашка

Канал түзүлгөн датаЛип 04, 2024

TGlistке кошулган дата

Серп 20, 2024"Pontus" тобундагы акыркы жазуулар

08.05.202516:00

Вето на конклаве

Большую часть истории папства светские правители имели право вето («jus exclusivae»), чтобы не допустить избрания тех, кто им не нравился. В раннем Средневековье этим правом пользовались императоры Восточной Римской империи, когда Рим находился в составе Византии, а в Новое время, начиная с XVII века, открытые «пожелания», кого бы они не хотели видеть на папском престоле, через своих кардиналов передавали короли Испании и Франции, а также императоры Священной Римской империи, впоследствии — Австрии. Хотя подобное право вето формально не было обязательным, большинство кардиналов к нему прислушивались: Римской курии было ни к чему ссориться с могущественными католическими государствами.

В последний раз jus exclusivae использовалось на конклаве 1903 года. Предыдущий папа Лев XIII (1878–1903) считался «либералом» (естественно, по строгим католическим меркам), разработавшим основы католического социального учения и пытавшимся примирить французских католиков со светской Третьей республикой. Следовательно, основная борьба на конклаве должна была развернуться между государственным секретарём (аналог премьер-министра) предыдущего Папы — «либералом» Мариано Рамполлой — и «консерватором» Джироламо Марией Готти.

Рамполла лидировал и шёл к тому, чтобы набрать необходимые две трети голосов. Однако внезапно император Франц Иосиф I передал через краковского кардинала своё jus exclusivae. Существуют разные версии, почему император сделал это. По одной из них, Рамполла в своё время противился христианскому захоронению кронпринца Рудольфа, покончившего с собой. По другой — монарх не простил кардиналу эпизод, когда тот настоял, чтобы австрийские власти наконец признали избрание Карла Люгера мэром Вены. Это был основатель и лидер Христианско-социальной партии, которая совмещала культурный консерватизм, требования социальных реформ и антисемитизм. Есть также предположения, будто император обиделся за французских католиков, которым Рамполла советовал дружить со светской республикой, либо оказал услугу Италии, которой кардинал не нравился из-за своей принципиальности по Римскому вопросу.

Юридически jus exclusivae не было обязательным, и кардиналы на словах даже публично осудили такое вмешательство, но внутренне решили, что им ни к чему ссориться с влиятельным католическим монархом. В итоге конклав избрал «компромиссного» кандидата — Джузеппе Сарто, который взял себе имя Пий X (1903–1914) и впоследствии проявил себя как твёрдый консерватор. Однако своим первым распоряжением он запретил jus exclusivae даже в форме «пожеланий» и постановил отлучать от Церкви тех кардиналов, которые впредь попробуют передавать подобные «просьбы».

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Итория

Большую часть истории папства светские правители имели право вето («jus exclusivae»), чтобы не допустить избрания тех, кто им не нравился. В раннем Средневековье этим правом пользовались императоры Восточной Римской империи, когда Рим находился в составе Византии, а в Новое время, начиная с XVII века, открытые «пожелания», кого бы они не хотели видеть на папском престоле, через своих кардиналов передавали короли Испании и Франции, а также императоры Священной Римской империи, впоследствии — Австрии. Хотя подобное право вето формально не было обязательным, большинство кардиналов к нему прислушивались: Римской курии было ни к чему ссориться с могущественными католическими государствами.

В последний раз jus exclusivae использовалось на конклаве 1903 года. Предыдущий папа Лев XIII (1878–1903) считался «либералом» (естественно, по строгим католическим меркам), разработавшим основы католического социального учения и пытавшимся примирить французских католиков со светской Третьей республикой. Следовательно, основная борьба на конклаве должна была развернуться между государственным секретарём (аналог премьер-министра) предыдущего Папы — «либералом» Мариано Рамполлой — и «консерватором» Джироламо Марией Готти.

Рамполла лидировал и шёл к тому, чтобы набрать необходимые две трети голосов. Однако внезапно император Франц Иосиф I передал через краковского кардинала своё jus exclusivae. Существуют разные версии, почему император сделал это. По одной из них, Рамполла в своё время противился христианскому захоронению кронпринца Рудольфа, покончившего с собой. По другой — монарх не простил кардиналу эпизод, когда тот настоял, чтобы австрийские власти наконец признали избрание Карла Люгера мэром Вены. Это был основатель и лидер Христианско-социальной партии, которая совмещала культурный консерватизм, требования социальных реформ и антисемитизм. Есть также предположения, будто император обиделся за французских католиков, которым Рамполла советовал дружить со светской республикой, либо оказал услугу Италии, которой кардинал не нравился из-за своей принципиальности по Римскому вопросу.

Юридически jus exclusivae не было обязательным, и кардиналы на словах даже публично осудили такое вмешательство, но внутренне решили, что им ни к чему ссориться с влиятельным католическим монархом. В итоге конклав избрал «компромиссного» кандидата — Джузеппе Сарто, который взял себе имя Пий X (1903–1914) и впоследствии проявил себя как твёрдый консерватор. Однако своим первым распоряжением он запретил jus exclusivae даже в форме «пожеланий» и постановил отлучать от Церкви тех кардиналов, которые впредь попробуют передавать подобные «просьбы».

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Итория

02.05.202514:00

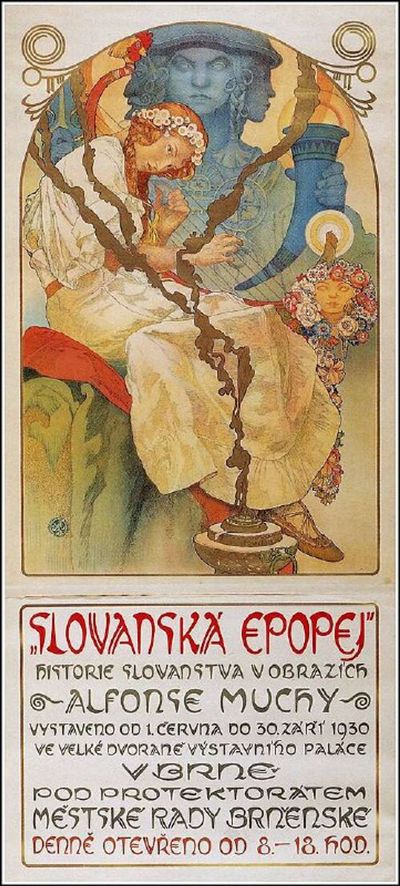

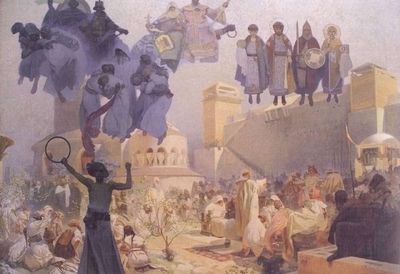

Плакат выставки «Славянская эпопея» 1930 года

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

30.04.202516:00

Святые имена и земные ошибки

На самом деле не существует прописанного правила, согласно которому избранный римский епископ обязан менять своё имя, данное при крещении, на какое-то другое. На протяжении первого тысячелетия нашей эры большинство Пап возглавляли римскую кафедру под своими настоящими именами. Первым, кто изменил имя, стал Меркурий, назвавшийся Иоанном II (533–535), так как счёл имя римского языческого бога неподходящим для главы христианской церкви. Традиция же окончательно сложилась только на рубеже X и XI веков. Последним Папой, который правил под своим настоящим именем, был Марцелл II (1555).

Самым «популярным» именем остаётся Иоанн — официально насчитывается аж 23 Папы с этим именем. Но и тут не всё так просто. В Средние века переписчики допустили ошибку и посчитали, будто между папами Иоанном XIV (983–984) и Иоанном XV (985–996) существовал промежуточный «Иоанн XIVb», тогда как в действительности между ними в Риме правил антипапа Бонифаций VII. В 1276 году новый римский епископ решил «восстановить историческую справедливость» и включил никогда не существовавшего «Иоанна XIVb» в список Пап. Последним носителем этого имени считался Иоанн XIX, но из-за добавления «Иоанна XIVb» новый понтифик стал сразу Иоанном XXI (1276–1277). Позже ошибку заметили и исправили, но казус в виде Иоанна XX, которого никогда не существовало, остался.

Ещё один казус связан с Иоанном XXIII. С 1378 по 1417 годы продолжалась Западная схизма, когда в Риме, Авиньоне и Пизе одновременно находились три разных Папы, каждый из которых считал себя единственным законным епископом Рима. На протяжении многих столетий официальная историография признавала законность претензий «пизанского Папы» Иоанна XXIII (1410–1415). Однако в 1958 году новый понтифик пересмотрел этот взгляд и постановил считать законной только римскую линию, то есть Иоанн XXIII спустя пять веков был объявлен антипапой. Теперь Иоанном XXIII считается Папа, который правил с 1958 по 1963 год.

Существовали Папы Мартин I (649–655), Мартин IV (1281–1285) и Мартин V (1417–1431), но никогда не было Мартина II и Мартина III. Это связано с тем, что средневековые переписчики ошибочно посчитали идентичными имена «Мартин» и «Марин». В итоге «Мартином II» стали считать Марина I (882–884), а «Мартином III» — Марина II (942–946).

В марте 752 года Папой был избран Стефан II, но он умер уже через несколько дней, не успев официально заступить на пост римского епископа. Более тысячи лет Стефан II включался в список понтификов, и следующие Папы с этим именем нумеровались с учётом его существования. Однако в 1961 году Стефана II исключили из числа понтификов, в результате чего все последующие Папы с таким именем постфактум приобрели двойную нумерацию, например Стефан IX (X).

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

На самом деле не существует прописанного правила, согласно которому избранный римский епископ обязан менять своё имя, данное при крещении, на какое-то другое. На протяжении первого тысячелетия нашей эры большинство Пап возглавляли римскую кафедру под своими настоящими именами. Первым, кто изменил имя, стал Меркурий, назвавшийся Иоанном II (533–535), так как счёл имя римского языческого бога неподходящим для главы христианской церкви. Традиция же окончательно сложилась только на рубеже X и XI веков. Последним Папой, который правил под своим настоящим именем, был Марцелл II (1555).

Самым «популярным» именем остаётся Иоанн — официально насчитывается аж 23 Папы с этим именем. Но и тут не всё так просто. В Средние века переписчики допустили ошибку и посчитали, будто между папами Иоанном XIV (983–984) и Иоанном XV (985–996) существовал промежуточный «Иоанн XIVb», тогда как в действительности между ними в Риме правил антипапа Бонифаций VII. В 1276 году новый римский епископ решил «восстановить историческую справедливость» и включил никогда не существовавшего «Иоанна XIVb» в список Пап. Последним носителем этого имени считался Иоанн XIX, но из-за добавления «Иоанна XIVb» новый понтифик стал сразу Иоанном XXI (1276–1277). Позже ошибку заметили и исправили, но казус в виде Иоанна XX, которого никогда не существовало, остался.

Ещё один казус связан с Иоанном XXIII. С 1378 по 1417 годы продолжалась Западная схизма, когда в Риме, Авиньоне и Пизе одновременно находились три разных Папы, каждый из которых считал себя единственным законным епископом Рима. На протяжении многих столетий официальная историография признавала законность претензий «пизанского Папы» Иоанна XXIII (1410–1415). Однако в 1958 году новый понтифик пересмотрел этот взгляд и постановил считать законной только римскую линию, то есть Иоанн XXIII спустя пять веков был объявлен антипапой. Теперь Иоанном XXIII считается Папа, который правил с 1958 по 1963 год.

Существовали Папы Мартин I (649–655), Мартин IV (1281–1285) и Мартин V (1417–1431), но никогда не было Мартина II и Мартина III. Это связано с тем, что средневековые переписчики ошибочно посчитали идентичными имена «Мартин» и «Марин». В итоге «Мартином II» стали считать Марина I (882–884), а «Мартином III» — Марина II (942–946).

В марте 752 года Папой был избран Стефан II, но он умер уже через несколько дней, не успев официально заступить на пост римского епископа. Более тысячи лет Стефан II включался в список понтификов, и следующие Папы с этим именем нумеровались с учётом его существования. Однако в 1961 году Стефана II исключили из числа понтификов, в результате чего все последующие Папы с таким именем постфактум приобрели двойную нумерацию, например Стефан IX (X).

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

29.04.202516:00

28.04.202516:00

Разум и вера: гармония по Фоме Аквинскому

Фома Аквинский стал одним из величайших мыслителей Средневековья, предложив удивительно цельное и глубокое учение о соотношении разума и веры — двух, казалось бы, столь разных путей к истине. Его взгляды оказали огромное влияние на развитие западной философии и католической теологии, став фундаментом для последующих поколений богословов и философов.

В глазах Аквинского разум и вера — не противники, а союзники. Разум — это естественный дар человека, способность познавать мир через логику, наблюдение и анализ. Он не просто полезен, но необходим: именно разум способен прийти к “предпосылкам веры” — к тем основам, которые открывают дорогу к религиозному познанию. Например, существование Бога и некоторые Его свойства, по мнению Фомы, можно доказать логически, без опоры на Откровение.

Но у разума есть границы. Он может подвести к порогу истины, но не открыть все её тайны. Именно здесь начинается вера.

Вера, как утверждает Аквинский, — это не слепая покорность, а акт разума, движимого волей и поддерживаемого Божьей благодатью. В отличие от разума, вера имеет дело с истинами, которые невозможно постичь естественным путём: Троица, Воплощение, благодать. Эти истины открываются не логикой, а откровением — и принимаются сердцем, просветлённым верой.

Фома подчёркивает: между верой и разумом не может быть настоящего конфликта, ведь оба даны человеку Богом и ведут к истине. Разум подготавливает почву для веры, помогает понять её основы и даже защищать её от критики. Но вера стоит выше — не потому, что отрицает разум, а потому, что зиждется на Божественном авторитете, которому невозможно ошибиться, в то время как разум — увы — подвержен заблуждениям.

Однако важно помнить: одно и то же знание не может одновременно быть и предметом веры, и предметом научного доказательства. То, что мы уже доказали — мы знаем. А вера начинается там, где возможности разума заканчиваются.

Фома Аквинский предлагает не выбор между верой и разумом, а синтез. Два пути к истине — рациональный и сверхъестественный — не просто сосуществуют, но дополняют друг друга. Только вместе они дают целостное понимание мира и Бога. Именно в этом — истинная гармония, к которой стремилась христианская мысль на протяжении веков.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Философия

Фома Аквинский стал одним из величайших мыслителей Средневековья, предложив удивительно цельное и глубокое учение о соотношении разума и веры — двух, казалось бы, столь разных путей к истине. Его взгляды оказали огромное влияние на развитие западной философии и католической теологии, став фундаментом для последующих поколений богословов и философов.

В глазах Аквинского разум и вера — не противники, а союзники. Разум — это естественный дар человека, способность познавать мир через логику, наблюдение и анализ. Он не просто полезен, но необходим: именно разум способен прийти к “предпосылкам веры” — к тем основам, которые открывают дорогу к религиозному познанию. Например, существование Бога и некоторые Его свойства, по мнению Фомы, можно доказать логически, без опоры на Откровение.

Но у разума есть границы. Он может подвести к порогу истины, но не открыть все её тайны. Именно здесь начинается вера.

Вера, как утверждает Аквинский, — это не слепая покорность, а акт разума, движимого волей и поддерживаемого Божьей благодатью. В отличие от разума, вера имеет дело с истинами, которые невозможно постичь естественным путём: Троица, Воплощение, благодать. Эти истины открываются не логикой, а откровением — и принимаются сердцем, просветлённым верой.

Фома подчёркивает: между верой и разумом не может быть настоящего конфликта, ведь оба даны человеку Богом и ведут к истине. Разум подготавливает почву для веры, помогает понять её основы и даже защищать её от критики. Но вера стоит выше — не потому, что отрицает разум, а потому, что зиждется на Божественном авторитете, которому невозможно ошибиться, в то время как разум — увы — подвержен заблуждениям.

Однако важно помнить: одно и то же знание не может одновременно быть и предметом веры, и предметом научного доказательства. То, что мы уже доказали — мы знаем. А вера начинается там, где возможности разума заканчиваются.

Фома Аквинский предлагает не выбор между верой и разумом, а синтез. Два пути к истине — рациональный и сверхъестественный — не просто сосуществуют, но дополняют друг друга. Только вместе они дают целостное понимание мира и Бога. Именно в этом — истинная гармония, к которой стремилась христианская мысль на протяжении веков.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Философия

27.04.202516:00

26.04.202516:00

Где хоронят Римских Пап?

Считается, что собор Святого Петра стоит на том месте, где был захоронен апостол Пётр — первый римский епископ и, следовательно, первый Папа Римский. Это объясняет, почему большинство понтификов были похоронены здесь же. Однако могилы первых античных Пап, захороненных рядом с апостолом Петром или в римских катакомбах, за давностью столетий утрачены. Более того, в XVI веке, во время масштабной перестройки старой базилики Святого Петра в величественный собор, который мы знаем сегодня, около восьмидесяти могил средневековых понтификов оказались уничтожены. Зато могилы всех Пап, похороненных в обновлённом соборе, начиная с XVI века, сохранились до наших дней.

Не все понтифики были захоронены в соборе Святого Петра. Некоторые средневековые Папы до XV века были похоронены в различных городах Италии, Франции и Германии, а после XV века — в разных церквях Рима. До недавнего времени последними такими понтификами являлись Пий IX (1846–1878, похоронен в базилике Святого Лаврентия за городскими стенами) и Лев XIII (1878–1903, похоронен в Латеранской базилике). Все последующие Папы в XX и начале XXI веков были захоронены в соборе Святого Петра, но Франциск прервал эту традицию — он похоронен в Санта-Мария-Маджоре (на картинке) рядом с несколькими понтификами XIII, XVI и XVII веков.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

Считается, что собор Святого Петра стоит на том месте, где был захоронен апостол Пётр — первый римский епископ и, следовательно, первый Папа Римский. Это объясняет, почему большинство понтификов были похоронены здесь же. Однако могилы первых античных Пап, захороненных рядом с апостолом Петром или в римских катакомбах, за давностью столетий утрачены. Более того, в XVI веке, во время масштабной перестройки старой базилики Святого Петра в величественный собор, который мы знаем сегодня, около восьмидесяти могил средневековых понтификов оказались уничтожены. Зато могилы всех Пап, похороненных в обновлённом соборе, начиная с XVI века, сохранились до наших дней.

Не все понтифики были захоронены в соборе Святого Петра. Некоторые средневековые Папы до XV века были похоронены в различных городах Италии, Франции и Германии, а после XV века — в разных церквях Рима. До недавнего времени последними такими понтификами являлись Пий IX (1846–1878, похоронен в базилике Святого Лаврентия за городскими стенами) и Лев XIII (1878–1903, похоронен в Латеранской базилике). Все последующие Папы в XX и начале XXI веков были захоронены в соборе Святого Петра, но Франциск прервал эту традицию — он похоронен в Санта-Мария-Маджоре (на картинке) рядом с несколькими понтификами XIII, XVI и XVII веков.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

25.04.202516:00

Константинов дар

В первой половине II тысячелетия Папы Римские, находясь в постоянных конфликтах с императорами Священной Римской империи и Константинопольскими патриархами, апеллировали к так называемому «Дару Константина». Якобы в 315 г. н.э. Папа Сильвестр I излечил святой водой от проказы императора Константина, после чего тот в благодарность уравнял римских епископов с собой в императорском достоинстве, поставил их над всеми прочими христианскими иерархами, переписал на них Западную часть империи и якобы именно поэтому удалился в Константинополь. Таким образом, исходя из этой истории, Папы могли претендовать на светскую власть на Западе и утверждать своё духовное превосходство над Востоком.

Первые упоминания о «Даре Константина» появились в середине VIII в., как раз тогда, когда случился уже совершенно историчный «Пипинов дар»: правитель франков Пипин Короткий отбил Центральную Италию у лангобардов и отдал её в светское управление Папе Стефану II (III), который в благодарность миропомазал Пипина в короли. С этого момента началась история самостоятельного Папского государства как отдельного политического субъекта, претендовавшего на совмещение светской и духовной власти.

На протяжении нескольких столетий «Константинов дар» по умолчанию считался подлинным документом. Лишь во время эпохи Возрождения, в 1440 г., итальянец Лоренцо Валла провёл критический текстовый анализ и выпустил работу «О подложности Константинова дара», в которой доказал, что документ является подделкой. Конечно же, Валла написал эту работу не только от любви к истине, но и потому, что находился на службе у короля Арагона и Неаполя Альфонсо V, который в тот момент как раз конфликтовал с Папским государством.

Вслед за Валлой критические работы о «Даре» написали ещё ряд авторов, включая католических священнослужителей, но окончательное ниспровержение документа как фальшивки произошло уже в XVI в., в разгар протестантской Реформации.

«Константинов дар» исчез из актуальных политических и теологических споров, но остался в качестве одного из ранних и наиболее известных примеров исторической фальсификации.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

В первой половине II тысячелетия Папы Римские, находясь в постоянных конфликтах с императорами Священной Римской империи и Константинопольскими патриархами, апеллировали к так называемому «Дару Константина». Якобы в 315 г. н.э. Папа Сильвестр I излечил святой водой от проказы императора Константина, после чего тот в благодарность уравнял римских епископов с собой в императорском достоинстве, поставил их над всеми прочими христианскими иерархами, переписал на них Западную часть империи и якобы именно поэтому удалился в Константинополь. Таким образом, исходя из этой истории, Папы могли претендовать на светскую власть на Западе и утверждать своё духовное превосходство над Востоком.

Первые упоминания о «Даре Константина» появились в середине VIII в., как раз тогда, когда случился уже совершенно историчный «Пипинов дар»: правитель франков Пипин Короткий отбил Центральную Италию у лангобардов и отдал её в светское управление Папе Стефану II (III), который в благодарность миропомазал Пипина в короли. С этого момента началась история самостоятельного Папского государства как отдельного политического субъекта, претендовавшего на совмещение светской и духовной власти.

На протяжении нескольких столетий «Константинов дар» по умолчанию считался подлинным документом. Лишь во время эпохи Возрождения, в 1440 г., итальянец Лоренцо Валла провёл критический текстовый анализ и выпустил работу «О подложности Константинова дара», в которой доказал, что документ является подделкой. Конечно же, Валла написал эту работу не только от любви к истине, но и потому, что находился на службе у короля Арагона и Неаполя Альфонсо V, который в тот момент как раз конфликтовал с Папским государством.

Вслед за Валлой критические работы о «Даре» написали ещё ряд авторов, включая католических священнослужителей, но окончательное ниспровержение документа как фальшивки произошло уже в XVI в., в разгар протестантской Реформации.

«Константинов дар» исчез из актуальных политических и теологических споров, но остался в качестве одного из ранних и наиболее известных примеров исторической фальсификации.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

21.04.202516:30

Вручение ключей апостолу Петру (Сикстинская капелла), Пьетро Перуджино, 1482

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

20.04.202514:00

Воскресение (фрагмент Иссенхеймского алтаря), Маттиас Грюневальд, около 1516 года

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

18.04.202516:00

Соединённые Штаты Великой Австрии

К началу XX в. волей исторических обстоятельств в состав Габсбургской империи в Центральной Европе входили около десятка этнических групп, но лишь две из них — немцы и венгры — могли похвастаться доступом к государственной власти. Среди австро-венгерских интеллектуалов начались поиски рецептов, как преобразовать многонациональную Австро-Венгрию, чтобы одновременно сохранить монархию и удовлетворить национальные притязания разнородных подданных.

Например, существовал проект превращения дуалистической Австро-Венгрии в триалистическую Австро-Венгро-Славию, в которой к государственному управлению были бы допущены также южнославянские народы.

Ещё один проект, выдвинутый румынским юристом Аурелом Поповичем, подразумевал федерализацию империи на 15 равноправных частей: Немецкую Австрию, Немецкую Богемию, Немецкую Моравию (для немцев), Богемию (для чехов), Словакию (для словаков), Западную Галицию (для поляков), Восточную Галицию (для украинцев), Венгрию, Секейский край (для венгров), Трансильванию (для румын), Трентино, Триест (для итальянцев), Крайну (для словенцев), Хорватию и Воеводину (для хорватов и сербов). Внутри этих субъектов федерации также должны были существовать автономии для компактно проживающих там национальных меньшинств — например, для немцев в Богемии, Словакии, Венгрии, Трансильвании и Крайне, или для поляков в Восточной Галиции.

Большим сторонником трансформации империи являлся наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Однако он столкнулся с сопротивлением со стороны венгерских элит, которые не желали терять свои территории ради умиротворения всей империи. Кроме того, планы эрцгерцога внушали тревогу сербским националистам, которые оправданно опасались: превращение южных славян в полноправный правящий народ в рамках Габсбургской монархии делало неактуальной идею создания «Великой Сербии», которая бы объединила всех южных славян вокруг Белграда. Это и стало причиной убийства Франца Фердинанда в июне 1914 г., что в итоге привело к Первой мировой войне.

Последний император Карл I также был сторонником федерализации, но он вступил на престол только в конце 1916 г., в разгар Великой войны, и продержался на троне лишь два года. В октябре 1918 г., на фоне военного поражения Центральных держав, империя стала расползаться по швам, а её народы — объявлять о собственной независимости. Проект центральноевропейского союза под властью Габсбургов окончательно ушёл в прошлое.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

К началу XX в. волей исторических обстоятельств в состав Габсбургской империи в Центральной Европе входили около десятка этнических групп, но лишь две из них — немцы и венгры — могли похвастаться доступом к государственной власти. Среди австро-венгерских интеллектуалов начались поиски рецептов, как преобразовать многонациональную Австро-Венгрию, чтобы одновременно сохранить монархию и удовлетворить национальные притязания разнородных подданных.

Например, существовал проект превращения дуалистической Австро-Венгрии в триалистическую Австро-Венгро-Славию, в которой к государственному управлению были бы допущены также южнославянские народы.

Ещё один проект, выдвинутый румынским юристом Аурелом Поповичем, подразумевал федерализацию империи на 15 равноправных частей: Немецкую Австрию, Немецкую Богемию, Немецкую Моравию (для немцев), Богемию (для чехов), Словакию (для словаков), Западную Галицию (для поляков), Восточную Галицию (для украинцев), Венгрию, Секейский край (для венгров), Трансильванию (для румын), Трентино, Триест (для итальянцев), Крайну (для словенцев), Хорватию и Воеводину (для хорватов и сербов). Внутри этих субъектов федерации также должны были существовать автономии для компактно проживающих там национальных меньшинств — например, для немцев в Богемии, Словакии, Венгрии, Трансильвании и Крайне, или для поляков в Восточной Галиции.

Большим сторонником трансформации империи являлся наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Однако он столкнулся с сопротивлением со стороны венгерских элит, которые не желали терять свои территории ради умиротворения всей империи. Кроме того, планы эрцгерцога внушали тревогу сербским националистам, которые оправданно опасались: превращение южных славян в полноправный правящий народ в рамках Габсбургской монархии делало неактуальной идею создания «Великой Сербии», которая бы объединила всех южных славян вокруг Белграда. Это и стало причиной убийства Франца Фердинанда в июне 1914 г., что в итоге привело к Первой мировой войне.

Последний император Карл I также был сторонником федерализации, но он вступил на престол только в конце 1916 г., в разгар Великой войны, и продержался на троне лишь два года. В октябре 1918 г., на фоне военного поражения Центральных держав, империя стала расползаться по швам, а её народы — объявлять о собственной независимости. Проект центральноевропейского союза под властью Габсбургов окончательно ушёл в прошлое.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

14.04.202516:00

Апофеоз Славян, Альфонс Муха, 1926

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

11.04.202516:00

Святая Гора Афон, Альфонс Муха, 1926

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

09.04.202516:00

Славянский «Лев Изонцо»

Светозар Бороевич родился в 1856 г. в православной семье офицера на территории Военной границы – так с XVI по конец XIX вв. назывались владения Габсбургов на границе с Османской империей. Несмотря на православную веру Бороевича, впоследствии сербы и хорваты активно оспаривали между собой его этническую принадлежность.

К началу Первой мировой войны Бороевич был уже 57-летним австро-венгерским генералом. С осени 1914 по весну 1915 гг. он сражался в Галиции и на Карпатах против русских, сдерживая их наступление в Венгрию. В мае 1915 г., после вступления в войну Италии на стороне Антанты, Бороевич был назначен австрийским командующим на Итальянском фронте. С июня 1915 по ноябрь 1917 гг. здесь отгремели двенадцать битв на реке Изонцо, в ходе которых итальянская армия так и не сумела прорвать габсбургский фронт. В ходе последней, двенадцатой битвы, австро-венгры при поддержке немцев сами перешли в наступление и отбросили итальянцев до самой Венеции – это сражение также вошло в историю как битва при Капоретто. В феврале 1918 г. Бороевич стал единственным южным славянином в истории, кто удостоился звания австрийского фельдмаршала.

Итальянский фронт рухнул в октябре 1918 г., когда Австро-Венгрия стала распадаться на отдельные национальные государства. Бороевич предлагал императору Карлу I силой сохранить империю, но тот предпочёл смириться с революцией и подписал самоустранение от дел. Фельдмаршал остался и без армии, и без государства.

Бороевич предложил свои услуги Королевству сербов, хорватов и словенцев, которое только через десять лет получит официальное название Югославия. Однако новое государство строилось вокруг Сербии – врага Австро-Венгрии в минувшей войне, и с точки зрения сербских государственников Бороевич являлся предателем и коллаборационистом.

Единственный австрийский южнославянский фельдмаршал остался в уже республиканской Австрии, где умер в крайней нищете в 1920 г., до самого конца не понимая такого отношения к себе со стороны соотечественников. Его похороны в Вене были оплачены бывшим императором Карлом. Историческая реабилитация Бороевича как «великого соотечественника» — причём сразу и в Сербии, и в Хорватии, и в Словении — произошла лишь после распада Югославии в начале XXI в.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

Светозар Бороевич родился в 1856 г. в православной семье офицера на территории Военной границы – так с XVI по конец XIX вв. назывались владения Габсбургов на границе с Османской империей. Несмотря на православную веру Бороевича, впоследствии сербы и хорваты активно оспаривали между собой его этническую принадлежность.

К началу Первой мировой войны Бороевич был уже 57-летним австро-венгерским генералом. С осени 1914 по весну 1915 гг. он сражался в Галиции и на Карпатах против русских, сдерживая их наступление в Венгрию. В мае 1915 г., после вступления в войну Италии на стороне Антанты, Бороевич был назначен австрийским командующим на Итальянском фронте. С июня 1915 по ноябрь 1917 гг. здесь отгремели двенадцать битв на реке Изонцо, в ходе которых итальянская армия так и не сумела прорвать габсбургский фронт. В ходе последней, двенадцатой битвы, австро-венгры при поддержке немцев сами перешли в наступление и отбросили итальянцев до самой Венеции – это сражение также вошло в историю как битва при Капоретто. В феврале 1918 г. Бороевич стал единственным южным славянином в истории, кто удостоился звания австрийского фельдмаршала.

Итальянский фронт рухнул в октябре 1918 г., когда Австро-Венгрия стала распадаться на отдельные национальные государства. Бороевич предлагал императору Карлу I силой сохранить империю, но тот предпочёл смириться с революцией и подписал самоустранение от дел. Фельдмаршал остался и без армии, и без государства.

Бороевич предложил свои услуги Королевству сербов, хорватов и словенцев, которое только через десять лет получит официальное название Югославия. Однако новое государство строилось вокруг Сербии – врага Австро-Венгрии в минувшей войне, и с точки зрения сербских государственников Бороевич являлся предателем и коллаборационистом.

Единственный австрийский южнославянский фельдмаршал остался в уже республиканской Австрии, где умер в крайней нищете в 1920 г., до самого конца не понимая такого отношения к себе со стороны соотечественников. Его похороны в Вене были оплачены бывшим императором Карлом. Историческая реабилитация Бороевича как «великого соотечественника» — причём сразу и в Сербии, и в Хорватии, и в Словении — произошла лишь после распада Югославии в начале XXI в.

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#История

07.04.202516:00

Введение славянской литургии, Альфонс Муха, 1912

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

Понтусъ/Pontvs/Πόντος

#Искусство

Рекорддор

24.03.202523:59

2.2KКатталгандар20.09.202423:59

200Цитация индекси09.05.202508:29

3.5K1 посттун көрүүлөрү14.05.202506:37

01 жарнама посттун көрүүлөрү02.11.202423:59

11.76%ER10.05.202505:52

160.88%ERRӨнүгүү

Катталуучулар

Citation индекси

Бир посттун көрүүсү

Жарнамалык посттун көрүүсү

ER

ERR

Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.