Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Arctida | Исследования российской Арктики

«Арктида» — некоммерческая организация, занимающаяся анализом и расследованиями в области российской Арктики.

• Прозрачность деятельности в Арктике — основа устойчивого будущего.

• Вопросы от журналистов:

E-mail: pr@arctida.io

https://arctida.io/ru

• Прозрачность деятельности в Арктике — основа устойчивого будущего.

• Вопросы от журналистов:

E-mail: pr@arctida.io

https://arctida.io/ru

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocationРосія

LanguageOther

Channel creation dateAug 02, 2022

Added to TGlist

May 23, 2024Linked chat

Комментарии «Арктиды»

7

Records

18.05.202523:59

1.9KSubscribers29.03.202500:44

1600Citation index03.11.202423:59

34.8KAverage views per post27.01.202523:59

5.6KAverage views per ad post02.05.202512:58

116.67%ER03.11.202423:59

2281.20%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

17.05.202510:16

Белое море по поручению Путина станет морским круглогодичным курортом

Белое море теперь войдёт в программу по созданию морских круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». По мнению властей, регионы «получат мощный импульс развития, а бизнес — кратно возросший туристический поток».

В посёлке Умба Мурманской области теперь будет туристический центр, власти надеются увеличить доходы от туризма в два раза за следующие пять лет. По данным Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, в АЗ РФ сейчас реализуется более 150 проектов в сфере туризма с инвестициями в размере 48 миллиардов рублей.

— комментирует Министерство.

Кроме этого, в Северном Арктическом федеральном университете разработали программу профессиональной переподготовки «Основы экскурсионного дела и туризма на Русском Севере», где «готовят специалистов для работы с туристами, в том числе по побережью Белого моря».

Пока масштабы экологической катастрофы на Чёрном море замалчиваются, государство перенаправляет туризм в другую сторону — арктического региона и Белого моря. Такие проекты спускаются из Москвы, без участия местных и коренных сообществ — саами, коми, поморов. Это часть всё большей централизации России, при которой регионы не могут сами решать, как им жить. О процессе централизации «Арктида» писала ранее.

Показательным примером можно назвать Териберку: сначала был всплеск интереса, фестивали, реклама, а потом — вытеснение местных. Как сказал один из саами «Арктиде»: «Местных там уже нет».

Проекты по развитию туризма на Белом море и вдоль Северного морского пути вызывают серьёзные опасения своими последствиями для коренных народов — в частности, саамов и коми. Наиболее ценные земли могут быть изъяты под глэмпинги и туристические базы, вытесняя коренных жителей. Вместо поддержки локальных экономик, в том числе легализации и развития традиционных промыслов, местные вытесняются на периферию. Есть и угроза экзотизации культуры — превращение её в «открыточный» продукт. Регион уже сейчас страдает от неконтролируемого туризма: проблемы с отходами, загрязнение, нехватка систем утилизации и регулирования.

С другой стороны, упорядоченный туризм может снизить нагрузку на природу при продуманной системе работы с отходами и регулирования доступа. Но без полноценного включения коренных народов в управление территорией эти проекты будут продолжать нарушать их право на самоопределение и устойчивое развитие.

На фото: Умба. Лев Федосеев/ ТАСС.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

Белое море теперь войдёт в программу по созданию морских круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». По мнению властей, регионы «получат мощный импульс развития, а бизнес — кратно возросший туристический поток».

В посёлке Умба Мурманской области теперь будет туристический центр, власти надеются увеличить доходы от туризма в два раза за следующие пять лет. По данным Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, в АЗ РФ сейчас реализуется более 150 проектов в сфере туризма с инвестициями в размере 48 миллиардов рублей.

Запланировано создание не менее тысячи новых круглогодичных мест размещения на берегу Белого моря в Мурманской, Архангельской области и Республике Карелия и создание не менее 1500 новых рабочих мест. Необходимо обустройство и модернизация причальной инфраструктуры. Актуален запуск новых круизных маршрутов, в том числе по Северному морскому пути,

— комментирует Министерство.

Кроме этого, в Северном Арктическом федеральном университете разработали программу профессиональной переподготовки «Основы экскурсионного дела и туризма на Русском Севере», где «готовят специалистов для работы с туристами, в том числе по побережью Белого моря».

Пока масштабы экологической катастрофы на Чёрном море замалчиваются, государство перенаправляет туризм в другую сторону — арктического региона и Белого моря. Такие проекты спускаются из Москвы, без участия местных и коренных сообществ — саами, коми, поморов. Это часть всё большей централизации России, при которой регионы не могут сами решать, как им жить. О процессе централизации «Арктида» писала ранее.

Показательным примером можно назвать Териберку: сначала был всплеск интереса, фестивали, реклама, а потом — вытеснение местных. Как сказал один из саами «Арктиде»: «Местных там уже нет».

Проекты по развитию туризма на Белом море и вдоль Северного морского пути вызывают серьёзные опасения своими последствиями для коренных народов — в частности, саамов и коми. Наиболее ценные земли могут быть изъяты под глэмпинги и туристические базы, вытесняя коренных жителей. Вместо поддержки локальных экономик, в том числе легализации и развития традиционных промыслов, местные вытесняются на периферию. Есть и угроза экзотизации культуры — превращение её в «открыточный» продукт. Регион уже сейчас страдает от неконтролируемого туризма: проблемы с отходами, загрязнение, нехватка систем утилизации и регулирования.

С другой стороны, упорядоченный туризм может снизить нагрузку на природу при продуманной системе работы с отходами и регулирования доступа. Но без полноценного включения коренных народов в управление территорией эти проекты будут продолжать нарушать их право на самоопределение и устойчивое развитие.

На фото: Умба. Лев Федосеев/ ТАСС.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

07.05.202514:34

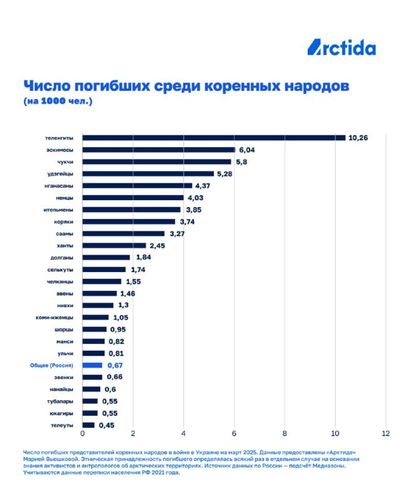

Война в Украине особенно сильно ударила по народам Арктики

В российской Арктике проживает около 2,4 миллионов человек. Регион сталкивается с проблемой депопуляции, а в 2023 году исследователи отметили и рост смерти от внешних причин. Последнее может быть следствием войны в Украине, которая особенно сильно ударила по коренным народам Арктики.

Так, по подсчётам Марии Вьюшковой, бурятской антивоенной активистки, предоставленным «Арктиде», потери среди коренных народов непропорционально высоки. В Ненецком автономном округе, где ненцы составляют около 17% населения, они треть погибших. А в Чукотском автономном округе из 134 погибших 77 были чукчами, 8 — эскимосами.

Особенно уязвимые группы — выходцы из бедных семей, многие из которых были мобилизованы или завербованы из мест лишения свободы. Это говорит о связи между социальным неблагополучием и уязвимостью перед мобилизацией.

Кроме этого коренные народы сталкиваются и с другими проблемами: репрессии нарастают, а законодательные механизмы меняются так, что защищать права становится сложнее.

Так, в 2024 году 55 организаций, среди которых деколониальные движения, представляющие коренные народы России, были признаны экстремистскими. 172 организации — террористическими (из них как минимум 12 из российской Арктики). Кроме того, такие организации коренных, как Абориген Форум, Россия Коренных, Международный Комитет Коренных Народов России и Свободная Якутия получили «токсичные» статусы.

Многие независимые активисты вынуждены были покинуть Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Среди них — директор Фонда саамского наследия Андрей Данилов, коми-активист из Архангельска Никита Голдин, активист и исследователь из Чукотки Марк Здор, якутский панк-музыкант и активист Айхал Аммосов.

Всё это давление происходит на фоне того, что коренные народы испытывают на себе нарастающие эффекты климатического кризиса и теряют доступ к жизненно важным ресурсам.

Независимые активисты и правозащитные группы, такие как АДЦ «Мемориал» и Международный Комитет Коренных Народов России, выступают против репрессий и за реализацию прав, чтобы привлечь внимание международного сообщества к нарушениям прав и экологическим проблемам, с которыми сталкиваются коренные народы.

Какие ещё есть последствия у суверенизации российской Арктики, читайте в материале

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

В российской Арктике проживает около 2,4 миллионов человек. Регион сталкивается с проблемой депопуляции, а в 2023 году исследователи отметили и рост смерти от внешних причин. Последнее может быть следствием войны в Украине, которая особенно сильно ударила по коренным народам Арктики.

Так, по подсчётам Марии Вьюшковой, бурятской антивоенной активистки, предоставленным «Арктиде», потери среди коренных народов непропорционально высоки. В Ненецком автономном округе, где ненцы составляют около 17% населения, они треть погибших. А в Чукотском автономном округе из 134 погибших 77 были чукчами, 8 — эскимосами.

Особенно уязвимые группы — выходцы из бедных семей, многие из которых были мобилизованы или завербованы из мест лишения свободы. Это говорит о связи между социальным неблагополучием и уязвимостью перед мобилизацией.

Кроме этого коренные народы сталкиваются и с другими проблемами: репрессии нарастают, а законодательные механизмы меняются так, что защищать права становится сложнее.

Так, в 2024 году 55 организаций, среди которых деколониальные движения, представляющие коренные народы России, были признаны экстремистскими. 172 организации — террористическими (из них как минимум 12 из российской Арктики). Кроме того, такие организации коренных, как Абориген Форум, Россия Коренных, Международный Комитет Коренных Народов России и Свободная Якутия получили «токсичные» статусы.

Многие независимые активисты вынуждены были покинуть Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Среди них — директор Фонда саамского наследия Андрей Данилов, коми-активист из Архангельска Никита Голдин, активист и исследователь из Чукотки Марк Здор, якутский панк-музыкант и активист Айхал Аммосов.

Всё это давление происходит на фоне того, что коренные народы испытывают на себе нарастающие эффекты климатического кризиса и теряют доступ к жизненно важным ресурсам.

Независимые активисты и правозащитные группы, такие как АДЦ «Мемориал» и Международный Комитет Коренных Народов России, выступают против репрессий и за реализацию прав, чтобы привлечь внимание международного сообщества к нарушениям прав и экологическим проблемам, с которыми сталкиваются коренные народы.

Какие ещё есть последствия у суверенизации российской Арктики, читайте в материале

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

16.05.202510:32

1% — такая доля возобновляемой энергетики заложена в новой Энергетической стратегии России

В апреле Правительство России сообщило об утверждении Энергетической стратегии России до 2050 года. Этот «ключевой для развития государства документ» позволит российской энергетике соответствовать изменениям, происходящим в мире, сообщает кабмин.

«Арктида» ознакомилась со стратегией и выражает сомнение в том, что она действительно отвечает актуальным глобальным вызовам — в частности, глобальному энергопереходу и необходимости кардинального сокращения выбросов парниковых газов в ответ на климатический кризис.

Стратегия отмечает позитивные подвижки в развитии технологий энергоперехода в России, например:

— продление программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ),

— развитие электротранспорта,

— строительство производств ветрогенераторов, аккумуляторов и другие.

Несмотря на это, она продлевает статус-кво, и до середины века доля разрушающих климат ископаемых видов топлива в энергопотреблении останется практически неизменной, в то время как рост зелёной энергетики будет крайне скромным.

Так, в целевом сценарии доля потребления энергии из нефти незначительно снижается с 31,5% в 2023 году до 29% в 2030 году и 26% в 2050 году, а из угля и ископаемого газа остаётся на уровнях 2023 года (11% и 46-48% соответственно).

В то же время, доля ВИЭ — таких как солнечная и ветряная энергетика — с текущих 0,2% вырастет в 2030 году до 0,7%, а в 2050 году составит всего 1%. Планируется также сохранить текущий вклад 5% гидроэлектростанций (ГЭС), которые не все эксперты относят к ВИЭ из-за экологических проблем крупных плотинных ГЭС.

Так выглядит планирование России, пока в 2024 году в мире, по оценкам аналитического центра Ember, ВИЭ (без учёта крупных ГЭС) обеспечили уже 17,6 % электроэнергии. «Экстраординарно высокими» темпами росла солнечная энергетика, объёмы которой удваиваются каждые три года.

Одновременно в России аналитики отметили новый рекорд по выработке электроэнергии из угля и ископаемого газа и второй самый низкий показатель среди стран G20 по доле выработки электроэнергии из солнца и ветра — менее 1%. По мнению Ember, Россия ещё не начала зелёный энергопереход.

— комментирует Мария Иванова, аналитик «Арктиды» по климат-кризису и энергопереходу.

О том, какие шаги арктические регионы России уже делают в сторону энергоперехода, читайте в исследовании «Арктиды».

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

В апреле Правительство России сообщило об утверждении Энергетической стратегии России до 2050 года. Этот «ключевой для развития государства документ» позволит российской энергетике соответствовать изменениям, происходящим в мире, сообщает кабмин.

«Арктида» ознакомилась со стратегией и выражает сомнение в том, что она действительно отвечает актуальным глобальным вызовам — в частности, глобальному энергопереходу и необходимости кардинального сокращения выбросов парниковых газов в ответ на климатический кризис.

Стратегия отмечает позитивные подвижки в развитии технологий энергоперехода в России, например:

— продление программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ),

— развитие электротранспорта,

— строительство производств ветрогенераторов, аккумуляторов и другие.

Несмотря на это, она продлевает статус-кво, и до середины века доля разрушающих климат ископаемых видов топлива в энергопотреблении останется практически неизменной, в то время как рост зелёной энергетики будет крайне скромным.

Так, в целевом сценарии доля потребления энергии из нефти незначительно снижается с 31,5% в 2023 году до 29% в 2030 году и 26% в 2050 году, а из угля и ископаемого газа остаётся на уровнях 2023 года (11% и 46-48% соответственно).

В то же время, доля ВИЭ — таких как солнечная и ветряная энергетика — с текущих 0,2% вырастет в 2030 году до 0,7%, а в 2050 году составит всего 1%. Планируется также сохранить текущий вклад 5% гидроэлектростанций (ГЭС), которые не все эксперты относят к ВИЭ из-за экологических проблем крупных плотинных ГЭС.

Так выглядит планирование России, пока в 2024 году в мире, по оценкам аналитического центра Ember, ВИЭ (без учёта крупных ГЭС) обеспечили уже 17,6 % электроэнергии. «Экстраординарно высокими» темпами росла солнечная энергетика, объёмы которой удваиваются каждые три года.

Одновременно в России аналитики отметили новый рекорд по выработке электроэнергии из угля и ископаемого газа и второй самый низкий показатель среди стран G20 по доле выработки электроэнергии из солнца и ветра — менее 1%. По мнению Ember, Россия ещё не начала зелёный энергопереход.

Энергетический сектор отличается инертностью: здесь непросто в короткие сроки достичь структурных изменений даже при наличии сильной мотивации. Но в российских реалиях мы можем говорить о двойной инерции, когда на существующую неповоротливость энергетики накладываются складывавшиеся десятилетиями установки лиц, принимающих решения, о том, что эра ископаемого топлива будет длиться практически вечно.

При этом последние тенденции глобального энергоперехода говорят о том, что многие страны всерьёз настроены на отход от сжигания угля, нефти и газа. Остаётся надеяться, что в ретроперспективе энергостратегия России версии 2025 года останется просто упражнением в консервативном прогнозировании, а на практике в нашей стране также начнут происходить изменения под влиянием рынка и постепенно меняющегося общественного мнения,

— комментирует Мария Иванова, аналитик «Арктиды» по климат-кризису и энергопереходу.

О том, какие шаги арктические регионы России уже делают в сторону энергоперехода, читайте в исследовании «Арктиды».

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

15.05.202512:06

Незаконная вырубка леса в Республике Саха

Иркутская компания «Ангара» в феврале проиграла суд о запрете промышленной вырубки в верховьях реки Амги Республики Саха, но в апреле в соцсетях появилось видео работающей лесозаготовительной техники компании.

Вырубка лесов началась ещё в 2022 году, когда «Ангара» в судебном порядке добилась права вырубки лесов в верховьях Амги и Улуу. По убеждению жителей республики, получению разрешений способствовали чиновники несмотря на однозначное мнение экологов о том, что сплошная вырубка леса приведёт к экологической катастрофе и нанесёт природе Амги непоправимый ущерб. После этого местные жители долго боролись за прекращение вырубки леса и выиграли суд, отстояв свои земли.

— прокомментировал для «Арктиды» представитель народа Саха, пожелавший остаться анонимным.

Корреспондент «Якутия.инфо» вместе с предпринимателем Афанасием Алексеевым и экологом Семеном Оготоевым выяснили, что на участке «Ангары» лесозаготовка не ведётся, но компания передала свою технику другой организации — ООО «Восточное», у которой есть разрешение на вырубку на другом участке.

При этом на участке «Восточного» обнаружена техника «Ангары» без регистрационных знаков и без обязательной с 1 января 2025 года системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Афанасий Алексеев отмечает: «Это прямое нарушение закона — так «Ангара» уходит от транспортного налога».

Семен Оготоев добавляет, что речь идёт о дорогостоящих харвестерах (лесозаготовительная техника) «Джон Дир», которые работают «без государственной регистрации, без номеров и сопроводительных правоустанавливающих документов».

Общественники обратились в Ростехнадзор и прокуратуру для проверки законности использования незарегистрированной техники, а также хотят, чтобы надзорные органы навели порядок в лесозаготовительной отрасли Республики Саха.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

Иркутская компания «Ангара» в феврале проиграла суд о запрете промышленной вырубки в верховьях реки Амги Республики Саха, но в апреле в соцсетях появилось видео работающей лесозаготовительной техники компании.

Вырубка лесов началась ещё в 2022 году, когда «Ангара» в судебном порядке добилась права вырубки лесов в верховьях Амги и Улуу. По убеждению жителей республики, получению разрешений способствовали чиновники несмотря на однозначное мнение экологов о том, что сплошная вырубка леса приведёт к экологической катастрофе и нанесёт природе Амги непоправимый ущерб. После этого местные жители долго боролись за прекращение вырубки леса и выиграли суд, отстояв свои земли.

Наши народы веками занимались такими традиционными видами деятельности как охота, рыбалка, собирательство, оленеводство и коневодство. Эти священные земли важны не только как традиционная экономика и источник пропитания, но и как пространство для культурного и духовного благополучия, как часть идентичности. Более того, чистейшая река Амма [название реки и района на языке саха] является излюбленным местом отдыха для многих жителей республики. Без этих земель и без Амма Эбэ [бабушка Амма] наши народы обречены на погибель,

— прокомментировал для «Арктиды» представитель народа Саха, пожелавший остаться анонимным.

Корреспондент «Якутия.инфо» вместе с предпринимателем Афанасием Алексеевым и экологом Семеном Оготоевым выяснили, что на участке «Ангары» лесозаготовка не ведётся, но компания передала свою технику другой организации — ООО «Восточное», у которой есть разрешение на вырубку на другом участке.

При этом на участке «Восточного» обнаружена техника «Ангары» без регистрационных знаков и без обязательной с 1 января 2025 года системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Афанасий Алексеев отмечает: «Это прямое нарушение закона — так «Ангара» уходит от транспортного налога».

Семен Оготоев добавляет, что речь идёт о дорогостоящих харвестерах (лесозаготовительная техника) «Джон Дир», которые работают «без государственной регистрации, без номеров и сопроводительных правоустанавливающих документов».

Общественники обратились в Ростехнадзор и прокуратуру для проверки законности использования незарегистрированной техники, а также хотят, чтобы надзорные органы навели порядок в лесозаготовительной отрасли Республики Саха.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

12.05.202514:59

У Арктического совета новый председатель: что дальше?

12 мая состоялось четырнадцатое заседание Арктического совета, на котором Норвегия официально передала председательство Дании. Представитель последней уже обозначил приоритеты на следующие два года:

Эти слова вторят уже существующей миссии Арктического совета, который создан, чтобы наладить кооперацию между странами в регионе для устойчивого развития Арктики.

— делится своим опытом Павел Суляндзига, экс-вице-президент РАЙПОН, а теперь общественный деятель и председатель Совета Международного фонда развития коренных малочисленных народов России.

— Как появился Арктический совет?

— Действительно ли страны договариваются друг с другом или всё же конкурируют за первенство в регионе?

— Какое у совета будущее?

Ответы на эти вопросы ищите в тексте на сайте «Арктиды»

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

12 мая состоялось четырнадцатое заседание Арктического совета, на котором Норвегия официально передала председательство Дании. Представитель последней уже обозначил приоритеты на следующие два года:

Работа Арктического совета важна не только для арктических государств, но и для коренных народов Арктики, для нас здесь, в Гренландии, и для всего Королевства.

Эти слова вторят уже существующей миссии Арктического совета, который создан, чтобы наладить кооперацию между странами в регионе для устойчивого развития Арктики.

Арктика — это единая экосистема. Игнорирование этой взаимосвязанности не приведёт к результатам.

Совместная работа — важный шаг на пути к устойчивому развитию региона. Я сам проработал в этой области более десяти лет и вижу огромный потенциал. Арктический совет объединяет демократические страны, которым есть что показать. Они стремятся к сотрудничеству, охране природы, защите прав коренных народов,

— делится своим опытом Павел Суляндзига, экс-вице-президент РАЙПОН, а теперь общественный деятель и председатель Совета Международного фонда развития коренных малочисленных народов России.

— Как появился Арктический совет?

— Действительно ли страны договариваются друг с другом или всё же конкурируют за первенство в регионе?

— Какое у совета будущее?

Ответы на эти вопросы ищите в тексте на сайте «Арктиды»

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

08.05.202510:37

Изменения в законе о местном самоуправлении могут привести к ещё большей централизации власти

18 июня вступит в силу Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который требует от регионов привести все акты в соответствие с новыми нормами до 1 января 2027 года.

По умолчанию закон закрепляет переход к одноуровневой муниципальной системе. В перечне останутся лишь три типа образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория города федерального значения. Главы округов формально войдут в вертикаль региональной власти, а передача полномочий «вниз» будет допустима только при наличии финансирования.

Для субъектов «с особыми историческими, национальными и социально‑экономическими особенностями» сохранён шанс оставить двухуровневую схему, но именно укрупнение объявлено базовой моделью. Поправку о возможности сохранить двухуровневую систему внесли перед вторым чтением по предложению депутатов от Татарстана.

В марте комитет Госдумы по госстроительству сообщал, что 18 регионов не хотят отказываться от двух уровней местного самоуправления: среди них Саха, Ненецкий автономный округ и другие национальные регионы, но не все. Все другие арктические регионы уже полностью перешли на одноуровневую модель или планируют. Среди последних Архангельская область, попытки слияния которой с НАО предпринимаются уже многие годы.

Муниципальное и экспертное сообщество уверено, что на практике это «встраивает» местное самоуправление в губернаторскую вертикаль и лишает его даже ограниченной автономии. При этом, по данным авторов реформы, с 2008 года количество муниципальных образований уже фактически сократилось с 24,1 до 17,7 тысяч, а 20% регионов де‑факто перешли на одноуровневую систему без федерального мандата, поскольку слияние поселений в единые округа поощрялось сверху.

Централизационный тренд перекликается с другим — укрупнением самих субъектов. В прошлом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что «ниже определённой численности регион экономически неэффективен», а «есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении», хотя политических решений пока нет и «воля жителей остаётся определяющей».

Россия уже имеет опыт «слияний первой волны». В 2005–2008 годах появились Пермский, Камчатский и Забайкальский края, Красноярский край поглотил Таймырский и Эвенкийский автономные округа, а Иркутская область объединилась с Усть‑Ордынским Бурятским округом. Бывшие автономные округа получили статус «территорий с особым порядком управления» и потеряли субъектность.

Политолог Александр Кынев обращал внимание, что именно национальные округа, где проживают коренные народы, стали «донорами» реформы: после слияния большинство из них столкнулось с демографическим оттоком и сокращением инфраструктуры, тогда как округа, сохранившие самостоятельность, демонстрировали более устойчивую динамику.

Эта закономерность ярко проявилась в Ненецком автономном округе. В мае 2020 года руководители Архангельской области и НАО подписали меморандум о создании единого субъекта, но проект встретил массовое сопротивление в НАО. Так продолжалось до 2022 года, нового витка репрессий, а ещё недавнего назначения на пост главы НАО Ирины Гехт, бывшей «главы» Запорожья.

Сейчас, накануне вступления в силу муниципальной реформы, разговоры о «поморской матрёшке» всплывают вновь. По данным близких к АП телеграм‑каналов, решение об объединении уже принято, но планируется к реализации не в 2025 году. Публично же власти сохраняют осторожность.

Новопринятый закон создаёт институциональный фундамент для дальнейшей централизации публичной власти. Если одноуровневая модель оправдает ожидания федерального центра по управляемости и экономии, следующий логичный шаг — укрупнение самих регионов, чтобы сократить число «центров принятия решений». Для северных национальных округов это риск окончательно потерять собственный политический субъектный статус.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

18 июня вступит в силу Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который требует от регионов привести все акты в соответствие с новыми нормами до 1 января 2027 года.

По умолчанию закон закрепляет переход к одноуровневой муниципальной системе. В перечне останутся лишь три типа образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория города федерального значения. Главы округов формально войдут в вертикаль региональной власти, а передача полномочий «вниз» будет допустима только при наличии финансирования.

Для субъектов «с особыми историческими, национальными и социально‑экономическими особенностями» сохранён шанс оставить двухуровневую схему, но именно укрупнение объявлено базовой моделью. Поправку о возможности сохранить двухуровневую систему внесли перед вторым чтением по предложению депутатов от Татарстана.

В марте комитет Госдумы по госстроительству сообщал, что 18 регионов не хотят отказываться от двух уровней местного самоуправления: среди них Саха, Ненецкий автономный округ и другие национальные регионы, но не все. Все другие арктические регионы уже полностью перешли на одноуровневую модель или планируют. Среди последних Архангельская область, попытки слияния которой с НАО предпринимаются уже многие годы.

Муниципальное и экспертное сообщество уверено, что на практике это «встраивает» местное самоуправление в губернаторскую вертикаль и лишает его даже ограниченной автономии. При этом, по данным авторов реформы, с 2008 года количество муниципальных образований уже фактически сократилось с 24,1 до 17,7 тысяч, а 20% регионов де‑факто перешли на одноуровневую систему без федерального мандата, поскольку слияние поселений в единые округа поощрялось сверху.

Централизационный тренд перекликается с другим — укрупнением самих субъектов. В прошлом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что «ниже определённой численности регион экономически неэффективен», а «есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении», хотя политических решений пока нет и «воля жителей остаётся определяющей».

Россия уже имеет опыт «слияний первой волны». В 2005–2008 годах появились Пермский, Камчатский и Забайкальский края, Красноярский край поглотил Таймырский и Эвенкийский автономные округа, а Иркутская область объединилась с Усть‑Ордынским Бурятским округом. Бывшие автономные округа получили статус «территорий с особым порядком управления» и потеряли субъектность.

Политолог Александр Кынев обращал внимание, что именно национальные округа, где проживают коренные народы, стали «донорами» реформы: после слияния большинство из них столкнулось с демографическим оттоком и сокращением инфраструктуры, тогда как округа, сохранившие самостоятельность, демонстрировали более устойчивую динамику.

Эта закономерность ярко проявилась в Ненецком автономном округе. В мае 2020 года руководители Архангельской области и НАО подписали меморандум о создании единого субъекта, но проект встретил массовое сопротивление в НАО. Так продолжалось до 2022 года, нового витка репрессий, а ещё недавнего назначения на пост главы НАО Ирины Гехт, бывшей «главы» Запорожья.

Сейчас, накануне вступления в силу муниципальной реформы, разговоры о «поморской матрёшке» всплывают вновь. По данным близких к АП телеграм‑каналов, решение об объединении уже принято, но планируется к реализации не в 2025 году. Публично же власти сохраняют осторожность.

Новопринятый закон создаёт институциональный фундамент для дальнейшей централизации публичной власти. Если одноуровневая модель оправдает ожидания федерального центра по управляемости и экономии, следующий логичный шаг — укрупнение самих регионов, чтобы сократить число «центров принятия решений». Для северных национальных округов это риск окончательно потерять собственный политический субъектный статус.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

13.05.202514:48

Под санкции попали суда «теневого флота» и компании, страхующие их

Великобритания добавила в санкционный список 101 танкер и девять юридических и физических лиц, связанных с Россией. Танкеры составляют «теневой флот», который используют для транспортировки нефти в обход санкций. Суда ходят, как правило, под флагами стран с минимальным регулированием — это, например, Панама, Сьерра-Леоне, Барбадос. Почти половина из санкционного списка — танкеры, которые перевозят сырую нефть.

Среди физлиц под санкции попали руководители компании 2Rivers, ранее уже внесённой в санкционные списки: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли.

Согласно расследованию WSJ, с начала войны малоизвестный трейдер из Азербайджана Этибар Эйюб создал сложную сеть трейдинговых компаний в Гонконге и Дубае, с помощью которых торговал российской нефтью. Его компании, включая Nord Axis, в 2023 году экспортировали российской нефти на 33 миллиарда долларов. Он сформировал флот из более 80 танкеров для обхода западных санкций.

Несмотря на санкции, российский нефтяной экспорт в 2023 году составил около 180 миллиардов долларов. США и Министерство юстиции расследуют деятельность Эйюба и его сети компаний.

Помимо судов, санкции расширили и на страховые компании, среди которых есть «Согласие», которое страхует суда с нефтью. Страховые компании регулярно попадают в санкционные списки, из-за чего растут риски судовладельцев, так как им приходится переоформляться в других структурах. Но даже после смены сохраняется шлейф «токсичности» — если суда не застрахованы в компании, принадлежащей Международному клубу взаимного страхования, а это 85% всех судов в мире, то они вызывают подозрения даже там, где не действуют санкции, например, Великобритании.

При этом Индия, основной покупатель российской нефти, составляет собственный список надёжных страховщиков. Так, недавно страна внесла в него «Согласие». Кроме этого, из российских компаний в списке есть «ВСК», «Согаз», «Альфастрахование» и «Ингосстрах». Таким образом, несмотря на внесение судов и компаний в санкционные списки конкретной страны на мировом уровне это не приводит к реальной изоляции.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

Великобритания добавила в санкционный список 101 танкер и девять юридических и физических лиц, связанных с Россией. Танкеры составляют «теневой флот», который используют для транспортировки нефти в обход санкций. Суда ходят, как правило, под флагами стран с минимальным регулированием — это, например, Панама, Сьерра-Леоне, Барбадос. Почти половина из санкционного списка — танкеры, которые перевозят сырую нефть.

Среди физлиц под санкции попали руководители компании 2Rivers, ранее уже внесённой в санкционные списки: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли.

Согласно расследованию WSJ, с начала войны малоизвестный трейдер из Азербайджана Этибар Эйюб создал сложную сеть трейдинговых компаний в Гонконге и Дубае, с помощью которых торговал российской нефтью. Его компании, включая Nord Axis, в 2023 году экспортировали российской нефти на 33 миллиарда долларов. Он сформировал флот из более 80 танкеров для обхода западных санкций.

Несмотря на санкции, российский нефтяной экспорт в 2023 году составил около 180 миллиардов долларов. США и Министерство юстиции расследуют деятельность Эйюба и его сети компаний.

Помимо судов, санкции расширили и на страховые компании, среди которых есть «Согласие», которое страхует суда с нефтью. Страховые компании регулярно попадают в санкционные списки, из-за чего растут риски судовладельцев, так как им приходится переоформляться в других структурах. Но даже после смены сохраняется шлейф «токсичности» — если суда не застрахованы в компании, принадлежащей Международному клубу взаимного страхования, а это 85% всех судов в мире, то они вызывают подозрения даже там, где не действуют санкции, например, Великобритании.

При этом Индия, основной покупатель российской нефти, составляет собственный список надёжных страховщиков. Так, недавно страна внесла в него «Согласие». Кроме этого, из российских компаний в списке есть «ВСК», «Согаз», «Альфастрахование» и «Ингосстрах». Таким образом, несмотря на внесение судов и компаний в санкционные списки конкретной страны на мировом уровне это не приводит к реальной изоляции.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

06.05.202515:17

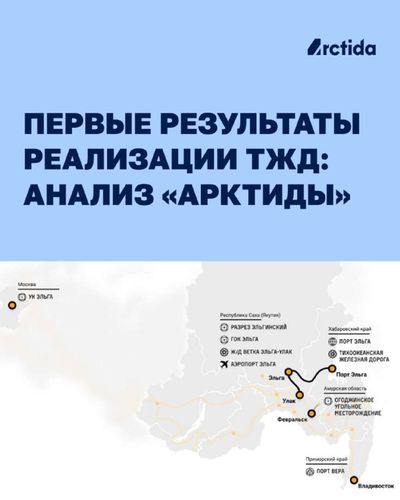

Тихоокеанская железная дорога: «Арктида» анализирует первые результаты реализации инфраструктурного мегапроекта

В середине апреля руководство УК «Эльга» сообщило, что по новопостроенной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД) с Эльгинского месторождения коксующегося угля в Юго-Восточной Якутии в порт Эльга на восточном побережье Охотского моря в Хабаровском крае отправили два миллиона тонн угля. 22 апреля компания «Эльга» объявила о начале строительства второго пути ТЖД.

Главы Якутии и Хабаровского края, а также ряд российских СМИ, рассказывая о проекте строительства ТЖД и угольного морского терминала, не жалеют эпитетов, называя мегапроект трудовым подвигом строителей, второй Байкало-Амурской магистралью, глобальным проектом и беспрецедентной стройкой века.

Принципиальное одобрение на строительство ТЖД дал сам Путин в середине 2021 года. Работы велись быстрыми для России темпами, несмотря на то, что на этих территориях отсутствовала дорожная сеть, сильно пересечённый горный рельеф, многолетнемёрзлые грунты и суровые климатические условия. Уже к осени прошлого года завершили строительство одноколейного железнодорожного пути, и 31 октября в порт Эльга прибыл первый сквозной состав с углём.

До этого, в марте 2024 года, во время видеоконференции с Владимиром Путиным глава Республики Саха Айсен Николаев заявил, что в 2025 году по ТЖД перевезут 15 миллионов тонн угля. Это высвободило бы более трети провозной способности БАМа. Но анализ «Арктиды» показал, что ещё преждевременно преподносить этот мегапроект как пример истории успеха.

Так, для достижения заявленного объёма годовых перевозок средняя дневная перевозка должна увеличиться до 50 тысяч тонн, то есть не менее 12 составов. Если исходить из уже достигнутых показателей, дневные объёмы перевозок сейчас в 3-4 раза ниже. Кроме этого, руководство «Эльги» до сих пор не сообщило об официальном запуске движения по ТЖД, а достигнутый объём перевозок проходит в тестовом режиме магистрали. Такая осторожность может подтверждать предположения, что сжатые сроки строительства ТЖД могли повлиять на качество выполненных работ.

В пользу этого предположения говорит и то, что известно уже о двух случаях сходов поездов с рельс: в ноябре 2024 года и январе 2025. Авария 6 января, когда с рельс сошли 39 полувагонов с углём, разрушила 250 метров железнодорожного полотна. Проведённый «Арктидой» анализ спутниковых снимков показал, что на устранение последствий аварии ушло не менее двух недель.

Кроме того, проблемы не заканчиваются с доставкой угля в порт Эльга. Угольный терминал построен в районе Охотского моря, который покрывается тяжёлым льдом на пять-шесть месяцев в зимне-весенний период. В это время порт Эльга доступен лишь балкерам с ледовым усилением и сопровождаемых ледоколами.

В этом сезоне для обеспечения проводки в Эльгу в начале января прибыли два ледокола Росморпорта: «Капитан Драницын» и «Санкт-Петербург», ранее работавших преимущественно на маршрутах Северного морского пути. Между ледовой кромкой и портом Эльга караванам судов приходилось преодолевать 400-600 километров. 12 апреля им на помощь прибыл ледокол «Капитан Хлебников», освободившийся от выполнения задач по проводке судов в порту Ванино. Несмотря на это, по оценке «Арктиды», сделанной на основании собранных данных о движении балкеров, отгрузка угля из порта Эльга к середине апреля составила менее миллиона тонн, то есть в два раза меньше того объёма, что был туда доставлен.

На фоне этих промежуточных результатов непонятно, каким образом будет достигнут обещанный Айсеном Николаевым объём перевозок.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

В середине апреля руководство УК «Эльга» сообщило, что по новопостроенной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД) с Эльгинского месторождения коксующегося угля в Юго-Восточной Якутии в порт Эльга на восточном побережье Охотского моря в Хабаровском крае отправили два миллиона тонн угля. 22 апреля компания «Эльга» объявила о начале строительства второго пути ТЖД.

Главы Якутии и Хабаровского края, а также ряд российских СМИ, рассказывая о проекте строительства ТЖД и угольного морского терминала, не жалеют эпитетов, называя мегапроект трудовым подвигом строителей, второй Байкало-Амурской магистралью, глобальным проектом и беспрецедентной стройкой века.

Принципиальное одобрение на строительство ТЖД дал сам Путин в середине 2021 года. Работы велись быстрыми для России темпами, несмотря на то, что на этих территориях отсутствовала дорожная сеть, сильно пересечённый горный рельеф, многолетнемёрзлые грунты и суровые климатические условия. Уже к осени прошлого года завершили строительство одноколейного железнодорожного пути, и 31 октября в порт Эльга прибыл первый сквозной состав с углём.

До этого, в марте 2024 года, во время видеоконференции с Владимиром Путиным глава Республики Саха Айсен Николаев заявил, что в 2025 году по ТЖД перевезут 15 миллионов тонн угля. Это высвободило бы более трети провозной способности БАМа. Но анализ «Арктиды» показал, что ещё преждевременно преподносить этот мегапроект как пример истории успеха.

Так, для достижения заявленного объёма годовых перевозок средняя дневная перевозка должна увеличиться до 50 тысяч тонн, то есть не менее 12 составов. Если исходить из уже достигнутых показателей, дневные объёмы перевозок сейчас в 3-4 раза ниже. Кроме этого, руководство «Эльги» до сих пор не сообщило об официальном запуске движения по ТЖД, а достигнутый объём перевозок проходит в тестовом режиме магистрали. Такая осторожность может подтверждать предположения, что сжатые сроки строительства ТЖД могли повлиять на качество выполненных работ.

В пользу этого предположения говорит и то, что известно уже о двух случаях сходов поездов с рельс: в ноябре 2024 года и январе 2025. Авария 6 января, когда с рельс сошли 39 полувагонов с углём, разрушила 250 метров железнодорожного полотна. Проведённый «Арктидой» анализ спутниковых снимков показал, что на устранение последствий аварии ушло не менее двух недель.

Кроме того, проблемы не заканчиваются с доставкой угля в порт Эльга. Угольный терминал построен в районе Охотского моря, который покрывается тяжёлым льдом на пять-шесть месяцев в зимне-весенний период. В это время порт Эльга доступен лишь балкерам с ледовым усилением и сопровождаемых ледоколами.

В этом сезоне для обеспечения проводки в Эльгу в начале января прибыли два ледокола Росморпорта: «Капитан Драницын» и «Санкт-Петербург», ранее работавших преимущественно на маршрутах Северного морского пути. Между ледовой кромкой и портом Эльга караванам судов приходилось преодолевать 400-600 километров. 12 апреля им на помощь прибыл ледокол «Капитан Хлебников», освободившийся от выполнения задач по проводке судов в порту Ванино. Несмотря на это, по оценке «Арктиды», сделанной на основании собранных данных о движении балкеров, отгрузка угля из порта Эльга к середине апреля составила менее миллиона тонн, то есть в два раза меньше того объёма, что был туда доставлен.

На фоне этих промежуточных результатов непонятно, каким образом будет достигнут обещанный Айсеном Николаевым объём перевозок.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

10.05.202510:05

Морская капуста: токсичность и инновационный способ добычи редкоземельных металлов

Международная группа учёных обнаружила, что в результате климат-кризиса ламинарии в Арктике накапливают такие вредные элементы как кадмий и ртуть, поступающие со всё увеличивающимися прибрежными стоками.

Поскольку морские водоросли составляют основу пищевой цепи, они могут передавать накопленное другим видам, обитающим на арктических побережьях. Процесс может создать эффект домино и привести к экологическим и экономическим последствиям для арктических экосистем, отмечают авторы. Исследователи изучили вид бурых водорослей Saccharina latissima — сахарину большую. Образцы были взяты в Билле-фьорде на острове Западный Шпицберген.

Из-за климатического кризиса в Арктике сегодня тают ледники и многолетняя мерзлота и увеличивается число осадков, что ускоряет ледниковый и поверхностный стоки. Это резко меняет параметры воды, где живёт ламинария, включая концентрации растворённых в ней токсичных элементов.

Благодаря высоким способностям к абсорбции водоросли поглощают растворённые тяжёлые металлы, что может быть для них «разрушительно» и замедлять их рост. Ранее исследования показали, что употребление водорослей, загрязнёных металлами, негативно сказалось на жизнеспособности морских ежей. Сегодня сахарина большая распространена у берегов Северо-Западной Европы, в Белом и Баренцевом морях.

Из-за нагревания планеты высокая Арктика (регион, преимущественно состоящий из арктических пустынь) стала пригодным местом для водорослей умеренно холодного климата (включая сахарину большую), прогнозируется дальнейшее расширение их ареала. В связи с этим сегодня обсуждается расширение использования ламинарии для употребления в пищу человеком, но её способность к поглощению тяжёлых металлов представляет опасность, о которой стоит помнить, отмечают авторы исследования.

При этом сбор культивируемых ламинарий в местах с высоким уровнем загрязнённости металлами может оказаться экологически безопасным способом добычи редкоземельных элементов из морской воды — это инновационное направление называют algal mining (добыча с помощью водорослей).

На российских прилавках сегодня можно найти съедобные продукты из сахарины большой из Белого и Баренцева морей — её добывают в Мурманской и Архангельской областях, развитие сектора обсуждается и в Карелии.

Россия планирует разработать отдельную программу по наращиванию добычи и использованию морских водорослей: заседания по этой теме уже проводились в Росрыболовстве в этом году. По оценкам, потенциал вылова водорослей в морях, омывающих Россию, составляет два миллиона тонн, три четверти из которых на Дальнем Востоке.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

Международная группа учёных обнаружила, что в результате климат-кризиса ламинарии в Арктике накапливают такие вредные элементы как кадмий и ртуть, поступающие со всё увеличивающимися прибрежными стоками.

Поскольку морские водоросли составляют основу пищевой цепи, они могут передавать накопленное другим видам, обитающим на арктических побережьях. Процесс может создать эффект домино и привести к экологическим и экономическим последствиям для арктических экосистем, отмечают авторы. Исследователи изучили вид бурых водорослей Saccharina latissima — сахарину большую. Образцы были взяты в Билле-фьорде на острове Западный Шпицберген.

Из-за климатического кризиса в Арктике сегодня тают ледники и многолетняя мерзлота и увеличивается число осадков, что ускоряет ледниковый и поверхностный стоки. Это резко меняет параметры воды, где живёт ламинария, включая концентрации растворённых в ней токсичных элементов.

Благодаря высоким способностям к абсорбции водоросли поглощают растворённые тяжёлые металлы, что может быть для них «разрушительно» и замедлять их рост. Ранее исследования показали, что употребление водорослей, загрязнёных металлами, негативно сказалось на жизнеспособности морских ежей. Сегодня сахарина большая распространена у берегов Северо-Западной Европы, в Белом и Баренцевом морях.

Из-за нагревания планеты высокая Арктика (регион, преимущественно состоящий из арктических пустынь) стала пригодным местом для водорослей умеренно холодного климата (включая сахарину большую), прогнозируется дальнейшее расширение их ареала. В связи с этим сегодня обсуждается расширение использования ламинарии для употребления в пищу человеком, но её способность к поглощению тяжёлых металлов представляет опасность, о которой стоит помнить, отмечают авторы исследования.

При этом сбор культивируемых ламинарий в местах с высоким уровнем загрязнённости металлами может оказаться экологически безопасным способом добычи редкоземельных элементов из морской воды — это инновационное направление называют algal mining (добыча с помощью водорослей).

На российских прилавках сегодня можно найти съедобные продукты из сахарины большой из Белого и Баренцева морей — её добывают в Мурманской и Архангельской областях, развитие сектора обсуждается и в Карелии.

Россия планирует разработать отдельную программу по наращиванию добычи и использованию морских водорослей: заседания по этой теме уже проводились в Росрыболовстве в этом году. По оценкам, потенциал вылова водорослей в морях, омывающих Россию, составляет два миллиона тонн, три четверти из которых на Дальнем Востоке.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

13.05.202509:21

Крупнейшая рыбопромышленная компания России может оказаться под санкциями

Согласно документу Еврокомиссии, суда компании «Норебо», принадлежащей предпринимателю Виталию Орлову, — «часть спонсируемой государством российской разведывательной кампании». Рыболовные траулеры используются для шпионских миссий против инфраструктуры в Северном и Балтийском морях. На возможное внесение компании в санкционные списки обратили внимание «Хроники.Медиа».

Расследовательский проект «Досье» и нидерландское издание Pointer ранее также писали о возможном сотрудничестве «Норебо» с российской разведкой. «Досье» также отмечало, что компания выросла на скупке мелких компаний, нарастив таким образом квоты на вылов рыбы. Кроме этого, почти все активы «Норебо» находятся в залоге у Сбербанка.

В проект санкций также включили компанию «Мурман сифуд» Владимира Хижнякова. Её судно «Мелькарт 5» демонстрировало «нетипичное поведение», находясь рядом с учениями НАТО и норвежской критической инфраструктурой, а также перед повреждением подводного кабеля в январе 2022 года.

Обе компании, по мнению еврочиновников, «поддерживают действия правительства России, которые подрывают безопасность Союза». При этом, как отмечают «Хроники.Медиа», Евросоюз продолжает покупать российскую рыбу, объясняя это угрозой мировой продовольственной безопасности.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

Согласно документу Еврокомиссии, суда компании «Норебо», принадлежащей предпринимателю Виталию Орлову, — «часть спонсируемой государством российской разведывательной кампании». Рыболовные траулеры используются для шпионских миссий против инфраструктуры в Северном и Балтийском морях. На возможное внесение компании в санкционные списки обратили внимание «Хроники.Медиа».

Расследовательский проект «Досье» и нидерландское издание Pointer ранее также писали о возможном сотрудничестве «Норебо» с российской разведкой. «Досье» также отмечало, что компания выросла на скупке мелких компаний, нарастив таким образом квоты на вылов рыбы. Кроме этого, почти все активы «Норебо» находятся в залоге у Сбербанка.

В проект санкций также включили компанию «Мурман сифуд» Владимира Хижнякова. Её судно «Мелькарт 5» демонстрировало «нетипичное поведение», находясь рядом с учениями НАТО и норвежской критической инфраструктурой, а также перед повреждением подводного кабеля в январе 2022 года.

Обе компании, по мнению еврочиновников, «поддерживают действия правительства России, которые подрывают безопасность Союза». При этом, как отмечают «Хроники.Медиа», Евросоюз продолжает покупать российскую рыбу, объясняя это угрозой мировой продовольственной безопасности.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

28.04.202511:49

Новости о коренных народах

В России живут более 160 народов, и часть из них в Арктике. Их быт, культура и права находятся под постоянным давлением как со стороны государства, так и со стороны климатических изменений.

Например, из-за климат-кризиса на Таймыре оленеводство становится всё труднее, долганы теряют традиционный образ жизни и начинают меньше говорить на родном языке.

Справляется ли государство с задачей по сохранению национальной идентичности? Соблюдаются ли в России интересы представителей коренных народов?

Проект «Нерусский мир» следит за новостями из национальных российских регионов и рассказывает о них каждый день. Подписывайтесь на их телеграм-канал: @nerusmir

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

В России живут более 160 народов, и часть из них в Арктике. Их быт, культура и права находятся под постоянным давлением как со стороны государства, так и со стороны климатических изменений.

Например, из-за климат-кризиса на Таймыре оленеводство становится всё труднее, долганы теряют традиционный образ жизни и начинают меньше говорить на родном языке.

Справляется ли государство с задачей по сохранению национальной идентичности? Соблюдаются ли в России интересы представителей коренных народов?

Проект «Нерусский мир» следит за новостями из национальных российских регионов и рассказывает о них каждый день. Подписывайтесь на их телеграм-канал: @nerusmir

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

23.04.202514:16

Как трава может замедлить нагревание планеты?

Из-за климатического кризиса в среднем Арктика нагревается быстрее, чем остальной мир. Учёные из РУДН, Полярно-альпийского ботанического сада-института и Вагенингенского университета в Нидерландах разработали технологию, которая может внести вклад в замедление нагревания планеты.

Арктика нагревается 3-4 раза быстрее, чем мир в среднем. Это происходит в том числе из-за «арктического усиления». Так, из-за таяния морского льда в Арктике на смену светлой поверхности льда, обладающей высокой отражательной способностью, приходит всё больше тёмной поверхности океана, которая поглощает больше солнечного излучения. Таким образом, в Арктике запущенное человеком потепление усиливает само себя.

Для смягчения воздействия человека на климат необходим комплекс действий как по сокращению выбросов парниковых газов у их источника, например, закрытие угольных электростанций и переход на возобновляемые источники энергии, так и по увеличению поглощения углерода экосистемами. Именно во втором направлении был проведён эксперимент учёных из России и Нидерландов.

Согласно их исследованию, городские газоны могут эффективно поглощать углекислый газ. Таким образом они могут вносить вклад в смягчение климатического кризиса. 14 месяцев наблюдений показали, что в холодном климате трава газонов может поглощать в два раза больше углекислого газа, чем выделять в процессе «дыхания». Так происходит, если газоны высажены на специальные почвенные смеси, которые называют техносолями.

Техносоли — это уже изменённые почвы, содержащие не менее 20% привнесённых человеком материалов, например, строительного мусора или промышленных отходов. В их составе есть и природные компоненты (торф, песок, суглинок).

— прокомментировала Мария Иванова, аналитик «Арктиды» по климат-кризису для «Говорит НеМосква».

При этом авторы исследования осторожны в выводах: в условиях дальнейшего повышения температуры техносоли в Арктике могут превратиться из поглотителей углерода в его источники, и это нужно учитывать.

«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики

Из-за климатического кризиса в среднем Арктика нагревается быстрее, чем остальной мир. Учёные из РУДН, Полярно-альпийского ботанического сада-института и Вагенингенского университета в Нидерландах разработали технологию, которая может внести вклад в замедление нагревания планеты.

Арктика нагревается 3-4 раза быстрее, чем мир в среднем. Это происходит в том числе из-за «арктического усиления». Так, из-за таяния морского льда в Арктике на смену светлой поверхности льда, обладающей высокой отражательной способностью, приходит всё больше тёмной поверхности океана, которая поглощает больше солнечного излучения. Таким образом, в Арктике запущенное человеком потепление усиливает само себя.

Для смягчения воздействия человека на климат необходим комплекс действий как по сокращению выбросов парниковых газов у их источника, например, закрытие угольных электростанций и переход на возобновляемые источники энергии, так и по увеличению поглощения углерода экосистемами. Именно во втором направлении был проведён эксперимент учёных из России и Нидерландов.

Согласно их исследованию, городские газоны могут эффективно поглощать углекислый газ. Таким образом они могут вносить вклад в смягчение климатического кризиса. 14 месяцев наблюдений показали, что в холодном климате трава газонов может поглощать в два раза больше углекислого газа, чем выделять в процессе «дыхания». Так происходит, если газоны высажены на специальные почвенные смеси, которые называют техносолями.

Техносоли — это уже изменённые почвы, содержащие не менее 20% привнесённых человеком материалов, например, строительного мусора или промышленных отходов. В их составе есть и природные компоненты (торф, песок, суглинок).

Скептики могут сказать, что на фоне тающей многолетней мерзлоты, [газоны] — это капля в море. Да, запущенное человеком потепление приводит к процессам, которые не остановить в один день. Однако в контексте уже случившегося климатического кризиса особенно важно не усугубить ситуацию ещё сильнее. Для этого нужно внедрять комплекс новых подходов и технологий в городах, где поглощающие углерод почвы могут стать одним из множества решений,

— прокомментировала Мария Иванова, аналитик «Арктиды» по климат-кризису для «Говорит НеМосква».

При этом авторы исследования осторожны в выводах: в условиях дальнейшего повышения температуры техносоли в Арктике могут превратиться из поглотителей углерода в его источники, и это нужно учитывать.

«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики

30.04.202517:01

На 30% возрастает риск лесных пожаров на майские праздники — МЧС России

Майские праздники, когда россияне массово отдыхают на природе — традиционно время повышенного риска возникновения пожаров на природных территориях. В этом году на этот период в России выпадет весенний пик лесных пожаров, и Рослесхоз призвал регионы подготовить силы к «режиму повышенной готовности».

⏺️ Пожарные прогнозы

«Авиалесоохрана» в прогнозе на весну также отмечает, что именно с мая могут начаться разгораться арктические регионы страны: повышенная пожарная опасность ожидается на юге Коми и Архангельской области и на юго-востоке Карелии.

Пожароопасный сезон уже открыт больше чем в 70 субъектах России, в двух введён режим ЧС, а в 47 установлен особый противопожарный режим, на время действия которого доступ в лес ограничен или запрещён.

Наиболее опасная ситуация наблюдается в Забайкальском крае: 23 апреля в регионе ввели федеральный режим ЧС — это позволит региону получить больше средств на борьбу с огнём. Уже были уничтожены четыре жилых дома в селе Новопавловка.

Помимо Забайкалья, на конец апреля уже вовсю горят Республика Тыва, Красноярский край, Иркутская область, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Томская область, Республика Бурятия, Саратовская область, Амурская область. По данным «Авиалесохраны», в тех субъектах РФ, которые полностью находятся в Арктике, пожаров пока не наблюдается, но они могут возникнуть в мае.

— комментирует глава Рослесхоза Иван Советников.

🔵 Причины возникновения пожаров и влияние на климат

Основная причина большинства пожаров в России — действия человека, но пожарной опасности в этом году способствуют также ранняя весна, малоснежная зима и засуха в некоторых регионах. Прогноз пожарной опасности в лесах России на март-май 2025 года, опубликованный «Авиалесохраной», по оценкам экспертов стал худшим за последние пять лет.

Весенние палы сухой травы — одна из главных причин лесных пожаров и главная причина торфяных, но также и неосторожное обращение с огнём. Но климатический кризис ухудшает ситуацию, увеличивая вероятность более разрушительных пожаров.

При этом эксперты отмечают, что весенний пик природных пожаров в России в период 2015-2024 гг. сократился почти вдвое по сравнению с предыдущим десятилетием (2005-2014 гг.). Это произошло из-за позитивных изменений в законодательстве и хозяйственных практиках, а также более интенсивного просвещения населения.

Пожары, в свою очередь, вносят вклад в климатический кризис из-за выбросов парниковых газов, происходящих при горении биомассы. Исследования отмечают, что пожары в Арктике способствуют таянию многолетней мерзлоты, усилению выбросов углерода и метана из арктических почв и формированию полосы безлесья вдоль северной границы тайги.

⏺️ Можно ли как-то решить проблему пожаров?

Для системного решения проблемы лесных пожаров нужно работать на исключение пожароопасных практик, а также полноценное финансирование пожарной охраны и качественное просвещение населения. Каждый человек может внести свой вклад, как минимум решив не поджигать сухую траву, осторожно обращаться с огнём, а также сообщать о замеченном пожаре в 112.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

Майские праздники, когда россияне массово отдыхают на природе — традиционно время повышенного риска возникновения пожаров на природных территориях. В этом году на этот период в России выпадет весенний пик лесных пожаров, и Рослесхоз призвал регионы подготовить силы к «режиму повышенной готовности».

⏺️ Пожарные прогнозы

«Авиалесоохрана» в прогнозе на весну также отмечает, что именно с мая могут начаться разгораться арктические регионы страны: повышенная пожарная опасность ожидается на юге Коми и Архангельской области и на юго-востоке Карелии.

Пожароопасный сезон уже открыт больше чем в 70 субъектах России, в двух введён режим ЧС, а в 47 установлен особый противопожарный режим, на время действия которого доступ в лес ограничен или запрещён.

Наиболее опасная ситуация наблюдается в Забайкальском крае: 23 апреля в регионе ввели федеральный режим ЧС — это позволит региону получить больше средств на борьбу с огнём. Уже были уничтожены четыре жилых дома в селе Новопавловка.

Помимо Забайкалья, на конец апреля уже вовсю горят Республика Тыва, Красноярский край, Иркутская область, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Томская область, Республика Бурятия, Саратовская область, Амурская область. По данным «Авиалесохраны», в тех субъектах РФ, которые полностью находятся в Арктике, пожаров пока не наблюдается, но они могут возникнуть в мае.

Пожароопасный сезон в этом году начался значительно раньше, почти на месяц, и мы уже на пороге майских праздников, которые традиционно являются пиком весеннего лесопожарного сезона. [...] Из года в год мы вновь сталкиваемся с классическими проблемами: несвоевременное введение режима чрезвычайной ситуации, позднее обнаружение пожаров, их дробление и сокрытие информации,

— комментирует глава Рослесхоза Иван Советников.

🔵 Причины возникновения пожаров и влияние на климат

Основная причина большинства пожаров в России — действия человека, но пожарной опасности в этом году способствуют также ранняя весна, малоснежная зима и засуха в некоторых регионах. Прогноз пожарной опасности в лесах России на март-май 2025 года, опубликованный «Авиалесохраной», по оценкам экспертов стал худшим за последние пять лет.

Весенние палы сухой травы — одна из главных причин лесных пожаров и главная причина торфяных, но также и неосторожное обращение с огнём. Но климатический кризис ухудшает ситуацию, увеличивая вероятность более разрушительных пожаров.

При этом эксперты отмечают, что весенний пик природных пожаров в России в период 2015-2024 гг. сократился почти вдвое по сравнению с предыдущим десятилетием (2005-2014 гг.). Это произошло из-за позитивных изменений в законодательстве и хозяйственных практиках, а также более интенсивного просвещения населения.

Пожары, в свою очередь, вносят вклад в климатический кризис из-за выбросов парниковых газов, происходящих при горении биомассы. Исследования отмечают, что пожары в Арктике способствуют таянию многолетней мерзлоты, усилению выбросов углерода и метана из арктических почв и формированию полосы безлесья вдоль северной границы тайги.

⏺️ Можно ли как-то решить проблему пожаров?

Для системного решения проблемы лесных пожаров нужно работать на исключение пожароопасных практик, а также полноценное финансирование пожарной охраны и качественное просвещение населения. Каждый человек может внести свой вклад, как минимум решив не поджигать сухую траву, осторожно обращаться с огнём, а также сообщать о замеченном пожаре в 112.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

06.05.202511:02

Блогерство как способ борьбы с властями

14-летний подросток Герман Стемперович из карельского города Пудож стал блогером случайно. Месяц назад он записал ролик в защиту своей ДЮСШ, которую хотят закрыть чиновники. Это видео набрало больше 200 тысяч просмотров, а власти спилили берёзу, которая десять лет росла на крыше учреждения. По словам отца подростка, теперь к Герману обращаются люди с проблемами и темами для будущих роликов.

В последнем видео подросток показал Пудож глазами туристов, которые проезжают мимо по федеральной трассе. В кадр попали гниющие деревянные бараки, покосившиеся дома, сараи и заборы, ямы на дорогах, мусор на обочинах и загаженный общественный туалет. Жители благодарят подростка за его смелость и креатив: «В такой депрессивной среде без этого нельзя, иначе фляга засвистит».

Проблема, о которой Стемперович снял видео, не уникальна для арктических регионов и существует на протяжении многих лет. Ещё в 2020 году о проблемах качества и доступности образования сообщал член Совета Федерации от Республики Саха Александр Акимов. «До сих пор остро стоят такие проблемы, как миграционный отток населения из арктических регионов, устаревшая материально-техническая база образовательных учреждений, отсутствие эффективной системы прогнозной оценки кадровой потребности в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, недостаточное взаимодействие учебных учреждений с компаниями, которые ведут хозяйственную деятельность на территории Арктики», — комментировал он.

Чтобы читать больше таких историй, подпишитесь на канал «Региональный аспект».

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

14-летний подросток Герман Стемперович из карельского города Пудож стал блогером случайно. Месяц назад он записал ролик в защиту своей ДЮСШ, которую хотят закрыть чиновники. Это видео набрало больше 200 тысяч просмотров, а власти спилили берёзу, которая десять лет росла на крыше учреждения. По словам отца подростка, теперь к Герману обращаются люди с проблемами и темами для будущих роликов.

В последнем видео подросток показал Пудож глазами туристов, которые проезжают мимо по федеральной трассе. В кадр попали гниющие деревянные бараки, покосившиеся дома, сараи и заборы, ямы на дорогах, мусор на обочинах и загаженный общественный туалет. Жители благодарят подростка за его смелость и креатив: «В такой депрессивной среде без этого нельзя, иначе фляга засвистит».

Проблема, о которой Стемперович снял видео, не уникальна для арктических регионов и существует на протяжении многих лет. Ещё в 2020 году о проблемах качества и доступности образования сообщал член Совета Федерации от Республики Саха Александр Акимов. «До сих пор остро стоят такие проблемы, как миграционный отток населения из арктических регионов, устаревшая материально-техническая база образовательных учреждений, отсутствие эффективной системы прогнозной оценки кадровой потребности в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, недостаточное взаимодействие учебных учреждений с компаниями, которые ведут хозяйственную деятельность на территории Арктики», — комментировал он.

Чтобы читать больше таких историй, подпишитесь на канал «Региональный аспект».

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

05.05.202515:28

БПЛА в Арктике

Минобороны сообщило, что 3 мая над Кольским полуостровом было сбито четыре украинских беспилотника.

На Кольском полуострове базируется Северный флот и расположено несколько стратегически важных объектов инфраструктуры, которые регулярно используются для бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, в другом арктическом регионе, Ямало-Ненецком автономном округе, в марте 2025 года открылся первый в Арктике карбоновый полигон «Семь лиственниц», где предусмотрены зоны для испытаний беспилотников, геофизических и технологических экспериментов, а также геологических работ.

Российская Арктика активно милитаризируется под руководством Николая Патрушева, назначенного в мае 2024 года помощником президента по судостроению. Несмотря на кажущееся понижение в должности, Патрушев, опираясь на своих сыновей, усиливает военно-политический контроль над регионом через Морскую коллегию и Совет по защите национальных интересов в Арктике. Согласно Морской доктрине России 2022 года, Арктика рассматривается как «регион глобальной конкуренции не только экономически, но и в военном отношении».

Атаки на арктический регион России случались и ранее. «Арктида» рассказывала об атаках в августе и сентябре 2024 года, которые затрагивали также и аэродром Оленья — он используется для ударов по Украине.

Карта: Datawrapper/Barents Observer

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

Минобороны сообщило, что 3 мая над Кольским полуостровом было сбито четыре украинских беспилотника.

На Кольском полуострове базируется Северный флот и расположено несколько стратегически важных объектов инфраструктуры, которые регулярно используются для бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, в другом арктическом регионе, Ямало-Ненецком автономном округе, в марте 2025 года открылся первый в Арктике карбоновый полигон «Семь лиственниц», где предусмотрены зоны для испытаний беспилотников, геофизических и технологических экспериментов, а также геологических работ.

Российская Арктика активно милитаризируется под руководством Николая Патрушева, назначенного в мае 2024 года помощником президента по судостроению. Несмотря на кажущееся понижение в должности, Патрушев, опираясь на своих сыновей, усиливает военно-политический контроль над регионом через Морскую коллегию и Совет по защите национальных интересов в Арктике. Согласно Морской доктрине России 2022 года, Арктика рассматривается как «регион глобальной конкуренции не только экономически, но и в военном отношении».

Атаки на арктический регион России случались и ранее. «Арктида» рассказывала об атаках в августе и сентябре 2024 года, которые затрагивали также и аэродром Оленья — он используется для ударов по Украине.

Карта: Datawrapper/Barents Observer

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

Log in to unlock more functionality.