Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

NS

Nihil's view of data & information

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocation

LanguageOther

Channel creation dateJul 19, 2022

Added to TGlist

Sep 28, 2024Records

27.04.202523:59

9.9KSubscribers01.09.202423:59

0Citation index29.11.202423:59

11.3KAverage views per post08.02.202503:02

8.8KAverage views per ad post16.03.202523:59

5.82%ER30.11.202423:59

117.79%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

17.05.202509:02

※ 한화솔루션 미국 태양광 사업의 핵심은 주택용 시장이 아닌 유틸리티 시장임

한화솔루션의 2025년 1분기 실적 발표이후 한화솔루션 미국 태양광 사업에 대한 시장의 관심 많아지고 있으며, 이에 따라 기관 보고서를 비롯한 여러 분석 글들이 쓰여지고 있습니다.

1분기 시장 기대치를 웃돌게 만든 실적 요인이 주로 주택용 태양광이었기 때문에 현재 보여지고 있는 많은 분석 글들은 한화솔루션의 주택용 태양광 사업에 포커스가 맞춰져 있습니다.

하지만 한화솔루션 미국 태양광 산업의 핵심은 주택용이 아닌 유틸리티용이며 향후 미국 유틸리티 시장에서 한화솔루션의 성과가 앞으로의 주가에 큰 영향을 줄 것으로 보여집니다.

○ 미국 유틸리티 태양광 시장과 주택용 태양광 시장 비교

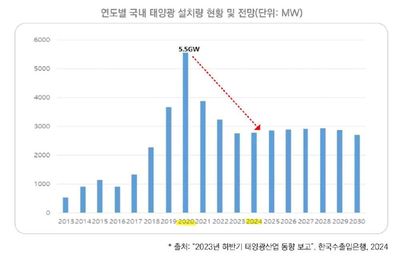

2024년 기준, 미국의 태양광 모듈 시장은 약 49.4GW였으며 이 중 유틸리티용 태양광 모듈의 설치량은 약 30GW 이상으로 추정되고 있으며, 주택용 태양광 시장은 약 5 – 7GW로 추정되고 있습니다.

즉, 유틸리티용 태양광 시장이 주택용 태양광 시장보다 약 4 - 6배정도 크다고 할 수 있으며 앞으로 유틸리티용 시장과 주택용 태양광 시장의 차이는 더 커질 전망입니다.

○ 한화솔루션이 미국 주택용 태양광 시장에 집중한 이유

유틸리티용 태양광 시장은 주로 결정질 실리콘 태양광 모듈이 사용되어집니다.

글로벌의 경우 유틸리티용 태양광 패널의 90%이상이 결정질 실리콘 태양광 모듈이며, 미국의 경우도 80 – 85%가 결정질 실리콘 태양광 모듈을 사용하고 있습니다.

내구성과 수명, 효율, 그리고 가격에서 결정질 실리콘 태양광 모듈이 박막형 보다 우수한 특성을 지니고 있습니다.

미국의 경우 자국산 태양광 모듈 사용에 따른 어드밴테이지로 유틸리티 시장에서 퍼스트솔라의 박막형 모듈이 일부 사용되어지고 있습니다.

결정질 실리콘 태양광 모듈을 만드는 한화솔루션이 미국 유틸리티 시장이 아닌 주택용 시장에 집중했던 이유는 주로 동남아 4개국(미국 전체 수입량의 80%이상 차지)으로부터 수입되었던 결정질 실리콘 태양광 모듈에 비해 가격경쟁력이 밀렸기 때문입니다.

동남아산 태양광 모듈의 수입가격(2024년 말 기준)이 와트당 0.24달러이하였으나, 한화솔루션의 미국 제조 태양광 모듈의 생산가격은 0.35-0.4달러 수준으로 추정됩니다.

이러한 동남아산 모듈과의 가격차이 때문에 대규모 볼륨 시장인 유틸리티 시장에서 한화솔루션은 경쟁에서 밀렸으며, 대신 유틸리티용 보다 진입장벽이 높고 모듈 단가가 높은 주택용 시장에 집중할 수 밖에 없었습니다.

○ 동남아 4개국 AD/CVD 부과와 트럼프의 관세정책으로 상황이 바뀌기 시작

지난 4월 미국 상무부는 동남아 4개국에 대한 높은 수준의 AD/CVD 최종 관세율을 발표하였고, 이로 인해 2024년 하반기부터 이들 국가로부터의 태양광 모듈 수입이 급감했으며, 앞으로는 미국에 수입이 사실상 막힐 것으로 보여집니다.

동남아 4개국으로부터 관세 부과 전 대규모 수입으로 인해 미국 태양광 모듈 시장은 과잉재고를 겪어왔으며, 현재 이들 재고가 소진 중에 있습니다. 재고 소진 속도에 따라 미국 내 태양광 모듈의 가격은 빠르게 상승할 것으로 예상됩니다.

지금까지 미국 유틸리티용 태양광 시장을 장악했던 동남아산 결정질 실리콘 태양광 모듈의 수입이 막힘에 따라 미국 유틸리티 시장은 앞으로 미국에서 생산되는 결정질 실리콘 태양광 모듈을 사용해야 할 수 밖에 없습니다.

그리고 미국 내에서 결정질 실리콘 태양광 모듈 생산능력 1위 업체가 한화솔루션입니다.

한화솔루션 외에 Longi, Trina Solar, JA Solar등 미국 진출 중국 업체들이 결정질 실리콘 태양광 모듈을 생산하고 있습니다.

○ 중국업체 대비 높은 경쟁력을 지닌 한화솔루션

미국 내 태양광 모듈 Capa는 약 40GW이며, 이 중 결정질 실리콘 Capa가 약 25 – 30GW 수준입니다.

2025년 하반기 기준, 한화솔루션이 8.1GW로 가장 많은 Capa를 보유하고 있으며, 중국계인 Longi 5GW, Trina solar 5GW, JA Solar 2GW, Boviet 2GW 등 중국계가 15GW를 차지하고 있습니다.

한화솔루션이 이들 중국계 업체들 대비 높은 경쟁력을 보유할 것으로 전망되고 있는데, 그 이유는 1) 태양광 셀 수급 2) AMPC에 FEOC 적용 가능성이 대표적입니다.

먼저 태양광 셀 수급은 앞으로 미국 내 태양광 시장의 가장 큰 이슈로 작용할 것입니다. (퍼스트솔라의 박막형은 이러한 셀 이슈로부터 자유롭습니다.)

미국 내 중국 업체들은 주로 태양광 모듈에 사용되는 셀을 동남아시아에 있는 중국계 생산시설로부터 수입하여 모듈로 조립생산해 왔습니다.

하지만 이번 AD/CVD로 인해 이들 동남아 태양광 셀에 높은 관세가 부과되었고 이들 지역으로부터의 태양광 셀 수급이 더 이상 어렵게 되었습니다. 즉, 이들 업체들은 저렴한 동남아 4개국 자사 태양광 셀 생산시설에서 생산한 셀을 수입하는데 어려움을 겪을 전망입니다.

이에 비해 한화솔루션은 미국에서 태양광 모듈을 만들 때, 태양광 셀을 한국 진천 공장(현재 2.8GW, 2026년초 4.8GW로 증설 예정)에서 수입했습니다.

한국산 태양광 셀의 가격이 동남아 4개국산 대비 가격이 높았기 때문에 미국에서 생산되는 한화솔루션의 태양광 모듈가격 경쟁력이 다소 열위에 있을 수 밖에 없었습니다.

하지만 동남아산에 AD/CVD 부과로 인해 한국 산 태양광 셀의 가격경쟁력은 크게 상승할 것이며, 실제로 2025년부터 한국산 태양광 셀의 미국 수출물량이 크게 증가하고 있습니다. (미국 수입데이터에 따르면, 2025년 1월과 2월 한국산 태양광 셀의 수입이 753.54MW로 말레이시아에 이어 2위를 차지하였습니다.)

한화솔루션은 AD/CVD와 트럼프 관세로부터 상대적으로 자유로운 한국에서 태양광 셀을 수입하며, 더욱이 미국에서 현재 3.3GW의 태양광 셀 공장을 2025년 하반기에 가동할 예정입니다.

한화솔루션의 태양광 셀 경쟁력은 향후 미국 시장에서 한화솔루션의 핵심경쟁력이 될 것입니다.

이번 트럼프 정부에서 제안된 IRA 수정안에서 AMPC에 FEOC를 적용할 수 있다는 점도 한화솔루션에게 매우 큰 호재로 작용할 수 있을 것입니다.

이는 미국에서 태양광 모듈을 생산하고 있는 중국계 업체들이 AMPC 대상에서 제외될 수 있다는 것으로 이는 한화솔루션이 이들 업체들 대비 압도적인 가격경쟁력을 지니게 한다는 것을 의미합니다.

한화솔루션의 미국 태양광 산업은 현재 매우 큰 전환기에 놓여 있습니다.

1분기 시장의 관심을 받게 하였던 주택용 태양광 시장에서의 호실적도 중요하지만, 좀 더 긴 안목으로 미국 태양광 시장의 구조적인 변화와 그에 따른 한화솔루션의 수혜를 이해한 다면 한화솔루션을 장기투자의 관점에서 가져가도 좋은 주식임을 알 수 있을 것입니다.

한화솔루션의 2025년 1분기 실적 발표이후 한화솔루션 미국 태양광 사업에 대한 시장의 관심 많아지고 있으며, 이에 따라 기관 보고서를 비롯한 여러 분석 글들이 쓰여지고 있습니다.

1분기 시장 기대치를 웃돌게 만든 실적 요인이 주로 주택용 태양광이었기 때문에 현재 보여지고 있는 많은 분석 글들은 한화솔루션의 주택용 태양광 사업에 포커스가 맞춰져 있습니다.

하지만 한화솔루션 미국 태양광 산업의 핵심은 주택용이 아닌 유틸리티용이며 향후 미국 유틸리티 시장에서 한화솔루션의 성과가 앞으로의 주가에 큰 영향을 줄 것으로 보여집니다.

○ 미국 유틸리티 태양광 시장과 주택용 태양광 시장 비교

2024년 기준, 미국의 태양광 모듈 시장은 약 49.4GW였으며 이 중 유틸리티용 태양광 모듈의 설치량은 약 30GW 이상으로 추정되고 있으며, 주택용 태양광 시장은 약 5 – 7GW로 추정되고 있습니다.

즉, 유틸리티용 태양광 시장이 주택용 태양광 시장보다 약 4 - 6배정도 크다고 할 수 있으며 앞으로 유틸리티용 시장과 주택용 태양광 시장의 차이는 더 커질 전망입니다.

○ 한화솔루션이 미국 주택용 태양광 시장에 집중한 이유

유틸리티용 태양광 시장은 주로 결정질 실리콘 태양광 모듈이 사용되어집니다.

글로벌의 경우 유틸리티용 태양광 패널의 90%이상이 결정질 실리콘 태양광 모듈이며, 미국의 경우도 80 – 85%가 결정질 실리콘 태양광 모듈을 사용하고 있습니다.

내구성과 수명, 효율, 그리고 가격에서 결정질 실리콘 태양광 모듈이 박막형 보다 우수한 특성을 지니고 있습니다.

미국의 경우 자국산 태양광 모듈 사용에 따른 어드밴테이지로 유틸리티 시장에서 퍼스트솔라의 박막형 모듈이 일부 사용되어지고 있습니다.

결정질 실리콘 태양광 모듈을 만드는 한화솔루션이 미국 유틸리티 시장이 아닌 주택용 시장에 집중했던 이유는 주로 동남아 4개국(미국 전체 수입량의 80%이상 차지)으로부터 수입되었던 결정질 실리콘 태양광 모듈에 비해 가격경쟁력이 밀렸기 때문입니다.

동남아산 태양광 모듈의 수입가격(2024년 말 기준)이 와트당 0.24달러이하였으나, 한화솔루션의 미국 제조 태양광 모듈의 생산가격은 0.35-0.4달러 수준으로 추정됩니다.

이러한 동남아산 모듈과의 가격차이 때문에 대규모 볼륨 시장인 유틸리티 시장에서 한화솔루션은 경쟁에서 밀렸으며, 대신 유틸리티용 보다 진입장벽이 높고 모듈 단가가 높은 주택용 시장에 집중할 수 밖에 없었습니다.

○ 동남아 4개국 AD/CVD 부과와 트럼프의 관세정책으로 상황이 바뀌기 시작

지난 4월 미국 상무부는 동남아 4개국에 대한 높은 수준의 AD/CVD 최종 관세율을 발표하였고, 이로 인해 2024년 하반기부터 이들 국가로부터의 태양광 모듈 수입이 급감했으며, 앞으로는 미국에 수입이 사실상 막힐 것으로 보여집니다.

동남아 4개국으로부터 관세 부과 전 대규모 수입으로 인해 미국 태양광 모듈 시장은 과잉재고를 겪어왔으며, 현재 이들 재고가 소진 중에 있습니다. 재고 소진 속도에 따라 미국 내 태양광 모듈의 가격은 빠르게 상승할 것으로 예상됩니다.

지금까지 미국 유틸리티용 태양광 시장을 장악했던 동남아산 결정질 실리콘 태양광 모듈의 수입이 막힘에 따라 미국 유틸리티 시장은 앞으로 미국에서 생산되는 결정질 실리콘 태양광 모듈을 사용해야 할 수 밖에 없습니다.

그리고 미국 내에서 결정질 실리콘 태양광 모듈 생산능력 1위 업체가 한화솔루션입니다.

한화솔루션 외에 Longi, Trina Solar, JA Solar등 미국 진출 중국 업체들이 결정질 실리콘 태양광 모듈을 생산하고 있습니다.

○ 중국업체 대비 높은 경쟁력을 지닌 한화솔루션

미국 내 태양광 모듈 Capa는 약 40GW이며, 이 중 결정질 실리콘 Capa가 약 25 – 30GW 수준입니다.

2025년 하반기 기준, 한화솔루션이 8.1GW로 가장 많은 Capa를 보유하고 있으며, 중국계인 Longi 5GW, Trina solar 5GW, JA Solar 2GW, Boviet 2GW 등 중국계가 15GW를 차지하고 있습니다.

한화솔루션이 이들 중국계 업체들 대비 높은 경쟁력을 보유할 것으로 전망되고 있는데, 그 이유는 1) 태양광 셀 수급 2) AMPC에 FEOC 적용 가능성이 대표적입니다.

먼저 태양광 셀 수급은 앞으로 미국 내 태양광 시장의 가장 큰 이슈로 작용할 것입니다. (퍼스트솔라의 박막형은 이러한 셀 이슈로부터 자유롭습니다.)

미국 내 중국 업체들은 주로 태양광 모듈에 사용되는 셀을 동남아시아에 있는 중국계 생산시설로부터 수입하여 모듈로 조립생산해 왔습니다.

하지만 이번 AD/CVD로 인해 이들 동남아 태양광 셀에 높은 관세가 부과되었고 이들 지역으로부터의 태양광 셀 수급이 더 이상 어렵게 되었습니다. 즉, 이들 업체들은 저렴한 동남아 4개국 자사 태양광 셀 생산시설에서 생산한 셀을 수입하는데 어려움을 겪을 전망입니다.

이에 비해 한화솔루션은 미국에서 태양광 모듈을 만들 때, 태양광 셀을 한국 진천 공장(현재 2.8GW, 2026년초 4.8GW로 증설 예정)에서 수입했습니다.

한국산 태양광 셀의 가격이 동남아 4개국산 대비 가격이 높았기 때문에 미국에서 생산되는 한화솔루션의 태양광 모듈가격 경쟁력이 다소 열위에 있을 수 밖에 없었습니다.

하지만 동남아산에 AD/CVD 부과로 인해 한국 산 태양광 셀의 가격경쟁력은 크게 상승할 것이며, 실제로 2025년부터 한국산 태양광 셀의 미국 수출물량이 크게 증가하고 있습니다. (미국 수입데이터에 따르면, 2025년 1월과 2월 한국산 태양광 셀의 수입이 753.54MW로 말레이시아에 이어 2위를 차지하였습니다.)

한화솔루션은 AD/CVD와 트럼프 관세로부터 상대적으로 자유로운 한국에서 태양광 셀을 수입하며, 더욱이 미국에서 현재 3.3GW의 태양광 셀 공장을 2025년 하반기에 가동할 예정입니다.

한화솔루션의 태양광 셀 경쟁력은 향후 미국 시장에서 한화솔루션의 핵심경쟁력이 될 것입니다.

이번 트럼프 정부에서 제안된 IRA 수정안에서 AMPC에 FEOC를 적용할 수 있다는 점도 한화솔루션에게 매우 큰 호재로 작용할 수 있을 것입니다.

이는 미국에서 태양광 모듈을 생산하고 있는 중국계 업체들이 AMPC 대상에서 제외될 수 있다는 것으로 이는 한화솔루션이 이들 업체들 대비 압도적인 가격경쟁력을 지니게 한다는 것을 의미합니다.

한화솔루션의 미국 태양광 산업은 현재 매우 큰 전환기에 놓여 있습니다.

1분기 시장의 관심을 받게 하였던 주택용 태양광 시장에서의 호실적도 중요하지만, 좀 더 긴 안목으로 미국 태양광 시장의 구조적인 변화와 그에 따른 한화솔루션의 수혜를 이해한 다면 한화솔루션을 장기투자의 관점에서 가져가도 좋은 주식임을 알 수 있을 것입니다.

22.04.202500:39

※ 미국, 동남아 4개국 산 태양광 셀/모듈에 대한 AD/CVD 최종관세율 발표

미국 결정질 실리콘 태양광 수입의 약 80%를 차지해 왔던 동남아 4개국산 태양광 모듈/셀에 대한 미국 상무부의 반덤핑/상계관세 최종 관세율이 발표되었습니다.

캄보디아의 합산 최종관세율 범위는 651.85% - 3,521.14%이며, 말레이시아는 14.64%(한화솔루션) – 250.04%, 태국 375.19% - 972.23%, 베트남 120.69% - 813.92%입니다.

이번 AD/CVD는 이전 예비 결정되었던 관세율 대비 더 높은 수준으로, 미국 내 태양광 모듈/셀 생산시설을 가지고 있는 업체나, 이들 동남아시아 4개국 외 지역에 생산시설을 가지고 있는 업체들은 큰 수혜를 받을 것으로 보여집니다.

이번 최종관세에서 한화솔루션의 말레이시아 모듈 공장의 관세율이 반덤핑 0%, CVD 14.64%로 다른 업체들 대비 매우 낮은 관세율을 부과 받은 것이 특징적입니다.

한화솔루션은 미국 내 태양광 모듈/셀 생산시설에서의 수혜 뿐 아니라, 한국 진천 생산시설, 말레이시아 생산시설에서 타 업체들 대비 높은 경쟁력을 지닐 수 있게 되었습니다.

이번 최종 결정된 AD/CVD는 2025년 5월 20일 ITC를 통해 관세적용이 시작될 것으로 예상됩니다.

● Commerce reveals final tariff amounts on Southeast Asian solar imports (From Solar Power World, 2025. 04. 21)

미국 상무부는 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남에서 수입되는 태양광 셀(모듈로 조립되어 있든 없든 상관없이)에 대한 최종 관세 금액을 발표하였음.

최종 관세 금액은 캄보디아의 상계관세(CVD)가 729%에서 3,400%로 올라간 것을 제외하고는 이전 예비판정에서의 관세율과 비슷하거나 약간 높은 수준임.

○ 캄보디아 최종 관세율

1) Solarspace New Energy : AD 117.18% / CVD 534.67% / 합산 최종관세율 651.85%

2) Hounen solar, Jinktek Photovoltaic, ISC Cambodia, Solar Long PV Tech : AD 117.18% / CVD 3,403.96% / 합산 최종관세율 3,521.14%%

3) 그 외 기업들 : AD 117.18% / CVD 534.67% / 합산 최종관세율 651.85%

○ 말레이시아 최종관세율

1) 한화솔루션(Hanwha Q Cells) : AD 0% / CVD 14.64% / 합산 최종관세율 14.64%

2) Jinko Solar : AD 1.92% / CVD 38.38% / 합산 최종관세율 40.30%

3) Baojia New Energy : AD 81.24% / CVD 168.80% / 합산 최종관세율 250.04%

4) CRC, Lynter, Mega PP : AD 81.24% / CVD 32.49% / 합산 최종관세율 113.73%

5) Pax Union, sunMax Energy : AD 1.92% / CVD 168.80% / 합산 최종관세율 170.72%

6) 그 외 기업들 : AD 1.92% / CVD 32.49% / 합산 최종관세율 34.41%

○ 태국 최종관세율

1) Trina Solar : AD 111.45% / CVD 263.74% / 합산 최종관세율 375.19%

2) Sunshine Electrical, Taihua New Energy : AD 172.68% / CVD 799.55% / 합산 최종관세율 972.23%

3) 그 외 기업들 : AD 111.45% / CVD 263.74% / 합산 최종관세율 375.19%

○ 베트남 최종관세율

1) JA solar : AD 52.54% / CVD 68.15% / 합산 최종관세율 120.69%

2) Jinko Solar : AD 120.38% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 244.95%

3) Blue Moon Vina : AD 77.12% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 244.95%

4) Boviet Solar : AD 77.12% / CVD 230.66% / 합산 최종관세율 307.78%

5) Elite Solar, Letsolar, Mecen Solar Vina, Newuns, Trina Solar, Vietnergy, Vietnam Sunergy(VSUN) : AD 77.12% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 201.69%

6) GEP New Energy, HT Solar, New Energy Vina, Vietnam Green Energy : AD 271.28% / CVD 542.64% / 합산 최종관세율 813.92%

7) 그 외 기업들 : AD 271.28% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 395.85%

이번 발표된 최종관세율은 5월 20일에 발효될 것으로 예상됨.

https://www.solarpowerworldonline.com/2025/04/commerce-reveals-final-tariff-amounts-on-southeast-asian-solar-imports/

미국 결정질 실리콘 태양광 수입의 약 80%를 차지해 왔던 동남아 4개국산 태양광 모듈/셀에 대한 미국 상무부의 반덤핑/상계관세 최종 관세율이 발표되었습니다.

캄보디아의 합산 최종관세율 범위는 651.85% - 3,521.14%이며, 말레이시아는 14.64%(한화솔루션) – 250.04%, 태국 375.19% - 972.23%, 베트남 120.69% - 813.92%입니다.

이번 AD/CVD는 이전 예비 결정되었던 관세율 대비 더 높은 수준으로, 미국 내 태양광 모듈/셀 생산시설을 가지고 있는 업체나, 이들 동남아시아 4개국 외 지역에 생산시설을 가지고 있는 업체들은 큰 수혜를 받을 것으로 보여집니다.

이번 최종관세에서 한화솔루션의 말레이시아 모듈 공장의 관세율이 반덤핑 0%, CVD 14.64%로 다른 업체들 대비 매우 낮은 관세율을 부과 받은 것이 특징적입니다.

한화솔루션은 미국 내 태양광 모듈/셀 생산시설에서의 수혜 뿐 아니라, 한국 진천 생산시설, 말레이시아 생산시설에서 타 업체들 대비 높은 경쟁력을 지닐 수 있게 되었습니다.

이번 최종 결정된 AD/CVD는 2025년 5월 20일 ITC를 통해 관세적용이 시작될 것으로 예상됩니다.

● Commerce reveals final tariff amounts on Southeast Asian solar imports (From Solar Power World, 2025. 04. 21)

미국 상무부는 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남에서 수입되는 태양광 셀(모듈로 조립되어 있든 없든 상관없이)에 대한 최종 관세 금액을 발표하였음.

최종 관세 금액은 캄보디아의 상계관세(CVD)가 729%에서 3,400%로 올라간 것을 제외하고는 이전 예비판정에서의 관세율과 비슷하거나 약간 높은 수준임.

○ 캄보디아 최종 관세율

1) Solarspace New Energy : AD 117.18% / CVD 534.67% / 합산 최종관세율 651.85%

2) Hounen solar, Jinktek Photovoltaic, ISC Cambodia, Solar Long PV Tech : AD 117.18% / CVD 3,403.96% / 합산 최종관세율 3,521.14%%

3) 그 외 기업들 : AD 117.18% / CVD 534.67% / 합산 최종관세율 651.85%

○ 말레이시아 최종관세율

1) 한화솔루션(Hanwha Q Cells) : AD 0% / CVD 14.64% / 합산 최종관세율 14.64%

2) Jinko Solar : AD 1.92% / CVD 38.38% / 합산 최종관세율 40.30%

3) Baojia New Energy : AD 81.24% / CVD 168.80% / 합산 최종관세율 250.04%

4) CRC, Lynter, Mega PP : AD 81.24% / CVD 32.49% / 합산 최종관세율 113.73%

5) Pax Union, sunMax Energy : AD 1.92% / CVD 168.80% / 합산 최종관세율 170.72%

6) 그 외 기업들 : AD 1.92% / CVD 32.49% / 합산 최종관세율 34.41%

○ 태국 최종관세율

1) Trina Solar : AD 111.45% / CVD 263.74% / 합산 최종관세율 375.19%

2) Sunshine Electrical, Taihua New Energy : AD 172.68% / CVD 799.55% / 합산 최종관세율 972.23%

3) 그 외 기업들 : AD 111.45% / CVD 263.74% / 합산 최종관세율 375.19%

○ 베트남 최종관세율

1) JA solar : AD 52.54% / CVD 68.15% / 합산 최종관세율 120.69%

2) Jinko Solar : AD 120.38% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 244.95%

3) Blue Moon Vina : AD 77.12% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 244.95%

4) Boviet Solar : AD 77.12% / CVD 230.66% / 합산 최종관세율 307.78%

5) Elite Solar, Letsolar, Mecen Solar Vina, Newuns, Trina Solar, Vietnergy, Vietnam Sunergy(VSUN) : AD 77.12% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 201.69%

6) GEP New Energy, HT Solar, New Energy Vina, Vietnam Green Energy : AD 271.28% / CVD 542.64% / 합산 최종관세율 813.92%

7) 그 외 기업들 : AD 271.28% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 395.85%

이번 발표된 최종관세율은 5월 20일에 발효될 것으로 예상됨.

https://www.solarpowerworldonline.com/2025/04/commerce-reveals-final-tariff-amounts-on-southeast-asian-solar-imports/

13.05.202512:10

※ 미국 IRA 수정법안 : AMPC에 FEOC 적용관련 (한화솔루션, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI에 수혜)

미국 공화당이 발의한 IRA수정법안 중 AMPC(첨단 에너지 제조 크레딧)에 관련된 수정안에서 특기할 것은,

1) AMPC는 2031년까지 지속된다는 것으로 이는 기존 바이든 행정부 안인 2032년보다 1년 앞당겨 졌습니다.

다만 풍력의 경우는 2027년까지 유지되며 그 이후로는 세액공제 지급이 중단 될 수 있습니다.

2) 가장 중요한 부분으로 AMPC에도 FEOC를 적용할 수 있다는 점인데, 이 경우 미국 내에서 생산을 진행 중인 해외 업체(특히 중국업체)에게 경우에 따라서는 AMPC가 지급되지 않을 수 있게 됩니다.

공화당이 발의한 IRA 수정안이 미국 의회를 통과할지는 아직 알 수 없지만, 최소 트럼프 정부 하에서 AMPC가 유지된다는 것을 확인할 수 있다는 것으로 이는 미국 내에 생산시설을 보유하고 있는 국내 배터리, 태양광 업체들에게 AMPC 불확실성을 제거해주는 의미가 있습니다.

특히 태양광 모듈의 경우, 미국 내에 Longi(5GW), Trina Solar(5GW), JA Solar(2GW), Boviet(2GW) 등 중국 태양광모듈업체들이 AMPC에서 제외될 가능성도 존재하며 이는 First Solar나 한화솔루션 같은 미국 또는 비중국 업체들에게 유리한 사업환경을 제공해 줄 수 있을 것으로 보여집니다.

참고로 이들 미국 내 중국 태양광 업체들은 동남아 4개국 AD/CVD 관세로 인해 태양광 셀 수급에 어려움을 겪을 것(더 비싼 태양광 셀을 해외로부터 조달해야 함)으로 보여 만약 AMPC를 수령하지 못하게 된다면 미국 내 사업이 크게 어려워질 수 있을 것으로 보여집니다.

이에 비해 한화솔루션은 미국 내에서 3.3GW의 태양광 셀 생산시설을 2025년 내에 가동할 예정이며, AD/CVD로부터 자유로운 한국 진천 태양광 셀 생산시설(4.8GW)에서 상대적으로 유리한 가격으로 태양광 셀을 조달할 수 있습니다.

First Solar는 박막형 태양광 모듈을 만들기 때문에 결정질 실리콘 태양광 셀과는 무관합니다.

태양광 외에도 배터리의 경우 미국에서 배터리를 제조하고자 하는 업체들(Gotion Hightech, EVE 등)도 AMPC를 수령하지 못하게 될 수 있으며, 이는 미국에 진출해 있는 국내 배터리 3사에게 미국 내 경쟁력을 높이는 계기가 될 수 있습니다.

○ AMPC (Advanced Energy Manufacturing Credits) 45X

첨단 에너지 제조 크레딧(45X)인 AMPC는 미국에서 클린에너지 부품 또는 시스템을 생산하는 시설에 주는 인센티브로, 태양광, 풍력, 첨단 배터리 및 특정 중요 광물을 생산하는 시설에 보상함.

○ AMPC 수정안 (Changes in the Reconciliation Bill)

수정안에 따르면, AMPC는 2031년말에 종료되며, 풍력은 2027년 이후 세액공제를 종료함.

수정안에서 제안된 중요한 부분은 AMPC요건에 FEOC(Foreign Entity of Concern)을 적용할 수 있는 점으로, 트럼프 행정부가 “우려 국가에 영향을 받는 기관”으로 간주되면 크레딧이 제한될 수 있음.

https://www.evergreenaction.com/blog/house-gops-clean-energy-repeal-and-what-it-means-for-the-affordability-crisis

미국 공화당이 발의한 IRA수정법안 중 AMPC(첨단 에너지 제조 크레딧)에 관련된 수정안에서 특기할 것은,

1) AMPC는 2031년까지 지속된다는 것으로 이는 기존 바이든 행정부 안인 2032년보다 1년 앞당겨 졌습니다.

다만 풍력의 경우는 2027년까지 유지되며 그 이후로는 세액공제 지급이 중단 될 수 있습니다.

2) 가장 중요한 부분으로 AMPC에도 FEOC를 적용할 수 있다는 점인데, 이 경우 미국 내에서 생산을 진행 중인 해외 업체(특히 중국업체)에게 경우에 따라서는 AMPC가 지급되지 않을 수 있게 됩니다.

공화당이 발의한 IRA 수정안이 미국 의회를 통과할지는 아직 알 수 없지만, 최소 트럼프 정부 하에서 AMPC가 유지된다는 것을 확인할 수 있다는 것으로 이는 미국 내에 생산시설을 보유하고 있는 국내 배터리, 태양광 업체들에게 AMPC 불확실성을 제거해주는 의미가 있습니다.

특히 태양광 모듈의 경우, 미국 내에 Longi(5GW), Trina Solar(5GW), JA Solar(2GW), Boviet(2GW) 등 중국 태양광모듈업체들이 AMPC에서 제외될 가능성도 존재하며 이는 First Solar나 한화솔루션 같은 미국 또는 비중국 업체들에게 유리한 사업환경을 제공해 줄 수 있을 것으로 보여집니다.

참고로 이들 미국 내 중국 태양광 업체들은 동남아 4개국 AD/CVD 관세로 인해 태양광 셀 수급에 어려움을 겪을 것(더 비싼 태양광 셀을 해외로부터 조달해야 함)으로 보여 만약 AMPC를 수령하지 못하게 된다면 미국 내 사업이 크게 어려워질 수 있을 것으로 보여집니다.

이에 비해 한화솔루션은 미국 내에서 3.3GW의 태양광 셀 생산시설을 2025년 내에 가동할 예정이며, AD/CVD로부터 자유로운 한국 진천 태양광 셀 생산시설(4.8GW)에서 상대적으로 유리한 가격으로 태양광 셀을 조달할 수 있습니다.

First Solar는 박막형 태양광 모듈을 만들기 때문에 결정질 실리콘 태양광 셀과는 무관합니다.

태양광 외에도 배터리의 경우 미국에서 배터리를 제조하고자 하는 업체들(Gotion Hightech, EVE 등)도 AMPC를 수령하지 못하게 될 수 있으며, 이는 미국에 진출해 있는 국내 배터리 3사에게 미국 내 경쟁력을 높이는 계기가 될 수 있습니다.

○ AMPC (Advanced Energy Manufacturing Credits) 45X

첨단 에너지 제조 크레딧(45X)인 AMPC는 미국에서 클린에너지 부품 또는 시스템을 생산하는 시설에 주는 인센티브로, 태양광, 풍력, 첨단 배터리 및 특정 중요 광물을 생산하는 시설에 보상함.

○ AMPC 수정안 (Changes in the Reconciliation Bill)

수정안에 따르면, AMPC는 2031년말에 종료되며, 풍력은 2027년 이후 세액공제를 종료함.

수정안에서 제안된 중요한 부분은 AMPC요건에 FEOC(Foreign Entity of Concern)을 적용할 수 있는 점으로, 트럼프 행정부가 “우려 국가에 영향을 받는 기관”으로 간주되면 크레딧이 제한될 수 있음.

https://www.evergreenaction.com/blog/house-gops-clean-energy-repeal-and-what-it-means-for-the-affordability-crisis

18.05.202504:59

※ 해상풍력특별법 시행과 향후 과제 (제로에너지바, 2025. 05. 15)

해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법은 단순히 신재생에너지 확대를 넘어 제조업 전반에 걸친 경제적 파급효과를 기대할 수 있음.

해상풍력은 철강, 조선, 전기장비, 건설 등과 같은 산업의 플랫폼이 될 수 있으며, 지역 경제의 미래가 될 수 있음.

기존 해상풍력 개발방식은 오픈도어 시스템이었음. 사업자가 직접 부지를 선정하고 29개 법률에 따른 인허가를 받아야 했음. 이러한 과정은 평균 7 – 8년 이상의 시간을 소요하게 만들었음.

해상풍력 특별법은 복잡한 인허가절차를 통합하고, 정주주도의 체계로 바꾸기 위해 만들어 졌음.

국무총리 소속의 해상풍력 발전위원회가 신설.

정부가 입지조사, 민간협의, 통합인허가를 주도할 수 있게 되었음.

해상풍력법이 통과되었어도, 앞으로 1년간 마련될 시행령이 핵심임.

예비지구 지정요건, 민간협의 통보 기한, 발전사업자 선정 기준, 환경성 평가 기준, 정부와 지자체의 권한 배분 등이 시행령에 위임되어 있음.

해상풍력법의 성패는 시행령에 담길 세부 내용에 좌우되며, 특히 대통령의 의지가 가장 중요.

2030년까지 해상풍력 14.3GW를 설치할 경우 경제 파급효과는 약 87조원, 정규직 일자리는 77만개를 예상함.

군산, 울산, 창원, 포항 등 기존 산업도시는 풍력 부품의 생산, 설치, 유지보수의 거점이 될 수 있음.

https://www.youtube.com/watch?v=Og8EjPoRcYI

해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법은 단순히 신재생에너지 확대를 넘어 제조업 전반에 걸친 경제적 파급효과를 기대할 수 있음.

해상풍력은 철강, 조선, 전기장비, 건설 등과 같은 산업의 플랫폼이 될 수 있으며, 지역 경제의 미래가 될 수 있음.

기존 해상풍력 개발방식은 오픈도어 시스템이었음. 사업자가 직접 부지를 선정하고 29개 법률에 따른 인허가를 받아야 했음. 이러한 과정은 평균 7 – 8년 이상의 시간을 소요하게 만들었음.

해상풍력 특별법은 복잡한 인허가절차를 통합하고, 정주주도의 체계로 바꾸기 위해 만들어 졌음.

국무총리 소속의 해상풍력 발전위원회가 신설.

정부가 입지조사, 민간협의, 통합인허가를 주도할 수 있게 되었음.

해상풍력법이 통과되었어도, 앞으로 1년간 마련될 시행령이 핵심임.

예비지구 지정요건, 민간협의 통보 기한, 발전사업자 선정 기준, 환경성 평가 기준, 정부와 지자체의 권한 배분 등이 시행령에 위임되어 있음.

해상풍력법의 성패는 시행령에 담길 세부 내용에 좌우되며, 특히 대통령의 의지가 가장 중요.

2030년까지 해상풍력 14.3GW를 설치할 경우 경제 파급효과는 약 87조원, 정규직 일자리는 77만개를 예상함.

군산, 울산, 창원, 포항 등 기존 산업도시는 풍력 부품의 생산, 설치, 유지보수의 거점이 될 수 있음.

https://www.youtube.com/watch?v=Og8EjPoRcYI

05.05.202514:54

※ 에너지고속도로와 에너지 3법 (update 2025. 05. 05)

https://blog.naver.com/nihil76/223856323348

https://blog.naver.com/nihil76/223856323348

24.04.202506:15

※ 2025년 1분기 한화솔루션 컨퍼런스콜 정리 (2025. 04. 24)

2025년 1분기 신재생에너지부문 영업이익은 1,362억원이었음.

신재생에너지 부문 영업이익은 주로 주택용 에너지사업 실적 개선에 따른 것이며, 1분기 주택용 사업에서의 영업이익률은 22%였음.

미국 주택용 에너지 시장은 지속적인 성장이 기대되고 있음.

미국 주택용 에너지 시장은 금리부담으로 2024년 잠시 위축되었으나, 2025년부터 회복세를 나타내고 있음.

미국 주택용 에너지 시장은 2035년까지 연평균 약 8% 성장이 전망되고 있음.

한화솔루션 또한 미국 주택용 에너지 시장에서 시장 성장률에 준하는 성장을 할 것으로 기대하고 있음.

○ 미국 태양광 모듈 재고 및 시장 상황

미국 내 태양광 모듈 재고는 생산량, 설치수요, 수입량을 기반으로 재고수준을 유추할 수 있고 정확한 재고에 대한 데이터는 없음.

월별 모듈 수입이 감소 중이고, 설치수요도 양호하게 유지되고 있어 미국 내 태양광 모듈 재고부담은 완화되어가고 있음.

2024년 4분기에 설치량이 수입량을 상회하면서, 3분기 대비 재고가 감소한 것으로 추정 됨.

미국 내 태양광 모듈 가격은 현재 저점에서 조금씩 상승하면서 추세전환을 하고 있음.

동남아 반덤핑/상계관세로 인해 미국에서 경쟁력을 잃어가는 기업들이 발생하고 있음.

한화솔루션은 미국 내 생산시설을 보유하고 있기 때문에 보다 효과적으로 미국 관세정책에 대응이 가능함.

모듈 가격 상승 시 한화솔루션의 수익성 개선으로 연결됨.

○ 한화솔루션 미국 태양광 모듈 사업

2025년 1분기 한화솔루션의 태양광 모듈 판매량은 지난 4분기 대비 40% 감소하였음. (1분기는 비수기로 계절적 영향)

2024년 4분기 AMPC 반영금액은 1,900억 정도이며, 2025년 1분기의 AMPC 금액은 1,839억원임.

2025년 2분기 태양광 모듈 판매량은 1분기 대비 약 10% 증가할 것으로 전망 됨.

2분기 AMPC는 1분기 대비 증가한 2,000억 초반대를 예상하고 있음.

미국 내 AMPC가 계속 상승하고 있다는 것은 미국의 정책이 시장에 효과적으로 작용하고 있다는 것을 반영함.

2025년 미국내 태양광 모듈 판매량 가이던스는 기존과 같은 9GW를 유지하고 있음.

○ 한화솔루션 미국 주택용 에너지 사업

한화솔루션의 주택용 에너지 사업은 경쟁업체 대비 장점을 지니고 있음.

경쟁사는 설치 및 영업중심의 사업모델을 가지고 있으며, 한화솔루션처럼 미국 내 모듈 제조시설을 갖고 있지 못함.

한화솔루션은 미국에 대규모 제조시설을 보유하고 있어 모듈 제조수익까지 포함하는 포트폴리오를 지니고 있음.

한화솔루션의 주택용 에너지사업의 수익률(1분기 OPM 22%)이 좋은 이유는 제조부터 판매, 설치까지 수직계열화를 이루고 있기 때문임.

미국의 기준금리 인하, 과거 누적되었던 대기수요의 본격적인 해소로 인해 미국 주택용 에너지 시장의 빠른 회복이 기대되고 있음.

○ 기타

2분기 개발자산 매각 및 EPC 매출은 4,000억에서 5,000억을 예상함.

관련 매출이 없다고 해도 이로 인해 수익성이 저하되는 일은 없음.

미국 IRA정책은 그대로 유지되고 있으며, 향후 큰 변화는 없을 것으로 예상하고 있음.

2분기 케미칼 부문의 수익성이 개선될 것으로 예상됨.

정기보수 기저효과 및 주요 제품의 견조한 시황으로 2분기 수익성 개전 전망

참단소재 부문도 2분기 주요 고객사 향 판매 증가 등의 영향으로 실적 개선이 전망됨.

2025년 1분기 신재생에너지부문 영업이익은 1,362억원이었음.

신재생에너지 부문 영업이익은 주로 주택용 에너지사업 실적 개선에 따른 것이며, 1분기 주택용 사업에서의 영업이익률은 22%였음.

미국 주택용 에너지 시장은 지속적인 성장이 기대되고 있음.

미국 주택용 에너지 시장은 금리부담으로 2024년 잠시 위축되었으나, 2025년부터 회복세를 나타내고 있음.

미국 주택용 에너지 시장은 2035년까지 연평균 약 8% 성장이 전망되고 있음.

한화솔루션 또한 미국 주택용 에너지 시장에서 시장 성장률에 준하는 성장을 할 것으로 기대하고 있음.

○ 미국 태양광 모듈 재고 및 시장 상황

미국 내 태양광 모듈 재고는 생산량, 설치수요, 수입량을 기반으로 재고수준을 유추할 수 있고 정확한 재고에 대한 데이터는 없음.

월별 모듈 수입이 감소 중이고, 설치수요도 양호하게 유지되고 있어 미국 내 태양광 모듈 재고부담은 완화되어가고 있음.

2024년 4분기에 설치량이 수입량을 상회하면서, 3분기 대비 재고가 감소한 것으로 추정 됨.

미국 내 태양광 모듈 가격은 현재 저점에서 조금씩 상승하면서 추세전환을 하고 있음.

동남아 반덤핑/상계관세로 인해 미국에서 경쟁력을 잃어가는 기업들이 발생하고 있음.

한화솔루션은 미국 내 생산시설을 보유하고 있기 때문에 보다 효과적으로 미국 관세정책에 대응이 가능함.

모듈 가격 상승 시 한화솔루션의 수익성 개선으로 연결됨.

○ 한화솔루션 미국 태양광 모듈 사업

2025년 1분기 한화솔루션의 태양광 모듈 판매량은 지난 4분기 대비 40% 감소하였음. (1분기는 비수기로 계절적 영향)

2024년 4분기 AMPC 반영금액은 1,900억 정도이며, 2025년 1분기의 AMPC 금액은 1,839억원임.

2025년 2분기 태양광 모듈 판매량은 1분기 대비 약 10% 증가할 것으로 전망 됨.

2분기 AMPC는 1분기 대비 증가한 2,000억 초반대를 예상하고 있음.

미국 내 AMPC가 계속 상승하고 있다는 것은 미국의 정책이 시장에 효과적으로 작용하고 있다는 것을 반영함.

2025년 미국내 태양광 모듈 판매량 가이던스는 기존과 같은 9GW를 유지하고 있음.

○ 한화솔루션 미국 주택용 에너지 사업

한화솔루션의 주택용 에너지 사업은 경쟁업체 대비 장점을 지니고 있음.

경쟁사는 설치 및 영업중심의 사업모델을 가지고 있으며, 한화솔루션처럼 미국 내 모듈 제조시설을 갖고 있지 못함.

한화솔루션은 미국에 대규모 제조시설을 보유하고 있어 모듈 제조수익까지 포함하는 포트폴리오를 지니고 있음.

한화솔루션의 주택용 에너지사업의 수익률(1분기 OPM 22%)이 좋은 이유는 제조부터 판매, 설치까지 수직계열화를 이루고 있기 때문임.

미국의 기준금리 인하, 과거 누적되었던 대기수요의 본격적인 해소로 인해 미국 주택용 에너지 시장의 빠른 회복이 기대되고 있음.

○ 기타

2분기 개발자산 매각 및 EPC 매출은 4,000억에서 5,000억을 예상함.

관련 매출이 없다고 해도 이로 인해 수익성이 저하되는 일은 없음.

미국 IRA정책은 그대로 유지되고 있으며, 향후 큰 변화는 없을 것으로 예상하고 있음.

2분기 케미칼 부문의 수익성이 개선될 것으로 예상됨.

정기보수 기저효과 및 주요 제품의 견조한 시황으로 2분기 수익성 개전 전망

참단소재 부문도 2분기 주요 고객사 향 판매 증가 등의 영향으로 실적 개선이 전망됨.

12.05.202508:28

※ 한화솔루션 주가하락 관련 : 미중 관세 90일 유예 합의와 동남아4개국 태양광 모듈/셀에 대한 AD(반덤핑)/CVD(상계관세)

스위스 제노바에서 열린 미중 무역회담의 결과로 양국이 서로에게 부과하였던 145%, 125%의 관세가 90일간의 유예와 함께 30%, 10%로 조정되었습니다.

이 뉴스와 함께 한화솔루션의 주가가 크게 하락을 하였는데 이는 이번 조치가 이전 발표되었던 AD/CVD에 영향을 주지 않을까 하는 우려에서 비롯한 것으로 보여집니다.

이는 이번 제노바회담에서 합의된 관세와 동남아 4개국에 대한 AD/CVD에 대한 이해부족 때문에 이번 해프닝이 일어났다고 보여집니다.

1. AD/CVD는 중국에 대해 부과된 것이 아닌 동남아 4개국에 있는 현지업체(중국 우회수출 포함)에 부과된 것으로 중국 본토와는 무관합니다.

AD/CVD는 베트남, 태국, 말레이시아, 캄보디아에서 태양광 모듈/셀을 생산하는 업체들에게 부과된 것이지 중국에 부과된 것이 아닙니다.

2. 이번 관세 유예는 중국에서 생산되는 모든 제품에 대한 관세에 대한 유예이며, 개별품목에는 해당사항이 없습니다.

일례로 이번 관세가 유예되었다고 해도 100%에 해당하는 전기차에 대한 품목별 관세가 10%로 낮아진 것이 아닙니다.

3. AD/CVD는 국가에 대한 관세가 아닌 기업에 대한 관세입니다.

때문에 해당국가에서 생산을 하고 있다고 해도 업체별로 다른 AD/CVD를 부과 받게 됩니다.

예를 들어, 말레이시아에서 태양광 모듈 공장을 운영하는 한화솔루션(큐셀)은 반덤핑관세를 0%부과되었습니다. 업체별로 반덤핑/상계관세율이 다 다릅니다.

이는 AD/CVD가 업체에게 부과되기 때문입니다. 보조금의 유무, 크기를 측정하고 그에 따라 부과합니다.

4. 중국 태양광 제품에 대한 미국의 AD/CVD는 이미 2012년부터 부과되어 왔습니다.

당시 미국 상무부는 트리나솔라, 선테크 등 중국업체들에게 18.32 – 249.96%의 반덤핑/상계관세를 부과하였고, 2014년에는 관세 대상업체들을 확대하였습니다.

이에 미국 수출이 막힌 중국업체들은 대만이나 기타 국가로 생산기지를 이전하여 미국에 수출하였고, 이에 미국은 대만 등에 있는 태양광업체에 또 다시 고율의 반덤핑/상계관세를 부과하였습니다.

이번 동남아4개국에 대한 AD/CVD도 이와 마찬가지로 우회 수출하는 중국업체와 현지업체들에게 고율의 AD/CVD를 부과함으로써 미국 태양광 산업을 보호하고자 하는 의도를 가진 관세입니다.

이번 한화솔루션 주가하락 해프닝은 기본적인 국가관세의 개념, 중국이 아닌 동남아4개국이 대상이었다는 점, 업체에 부과되는 AD/CVD에 대한 이해 부족으로 보여집니다.

스위스 제노바에서 열린 미중 무역회담의 결과로 양국이 서로에게 부과하였던 145%, 125%의 관세가 90일간의 유예와 함께 30%, 10%로 조정되었습니다.

이 뉴스와 함께 한화솔루션의 주가가 크게 하락을 하였는데 이는 이번 조치가 이전 발표되었던 AD/CVD에 영향을 주지 않을까 하는 우려에서 비롯한 것으로 보여집니다.

이는 이번 제노바회담에서 합의된 관세와 동남아 4개국에 대한 AD/CVD에 대한 이해부족 때문에 이번 해프닝이 일어났다고 보여집니다.

1. AD/CVD는 중국에 대해 부과된 것이 아닌 동남아 4개국에 있는 현지업체(중국 우회수출 포함)에 부과된 것으로 중국 본토와는 무관합니다.

AD/CVD는 베트남, 태국, 말레이시아, 캄보디아에서 태양광 모듈/셀을 생산하는 업체들에게 부과된 것이지 중국에 부과된 것이 아닙니다.

2. 이번 관세 유예는 중국에서 생산되는 모든 제품에 대한 관세에 대한 유예이며, 개별품목에는 해당사항이 없습니다.

일례로 이번 관세가 유예되었다고 해도 100%에 해당하는 전기차에 대한 품목별 관세가 10%로 낮아진 것이 아닙니다.

3. AD/CVD는 국가에 대한 관세가 아닌 기업에 대한 관세입니다.

때문에 해당국가에서 생산을 하고 있다고 해도 업체별로 다른 AD/CVD를 부과 받게 됩니다.

예를 들어, 말레이시아에서 태양광 모듈 공장을 운영하는 한화솔루션(큐셀)은 반덤핑관세를 0%부과되었습니다. 업체별로 반덤핑/상계관세율이 다 다릅니다.

이는 AD/CVD가 업체에게 부과되기 때문입니다. 보조금의 유무, 크기를 측정하고 그에 따라 부과합니다.

4. 중국 태양광 제품에 대한 미국의 AD/CVD는 이미 2012년부터 부과되어 왔습니다.

당시 미국 상무부는 트리나솔라, 선테크 등 중국업체들에게 18.32 – 249.96%의 반덤핑/상계관세를 부과하였고, 2014년에는 관세 대상업체들을 확대하였습니다.

이에 미국 수출이 막힌 중국업체들은 대만이나 기타 국가로 생산기지를 이전하여 미국에 수출하였고, 이에 미국은 대만 등에 있는 태양광업체에 또 다시 고율의 반덤핑/상계관세를 부과하였습니다.

이번 동남아4개국에 대한 AD/CVD도 이와 마찬가지로 우회 수출하는 중국업체와 현지업체들에게 고율의 AD/CVD를 부과함으로써 미국 태양광 산업을 보호하고자 하는 의도를 가진 관세입니다.

이번 한화솔루션 주가하락 해프닝은 기본적인 국가관세의 개념, 중국이 아닌 동남아4개국이 대상이었다는 점, 업체에 부과되는 AD/CVD에 대한 이해 부족으로 보여집니다.

18.05.202503:24

※ 국토균형 발전을 위한 지역별 전기요금 차등화 : 분산에너지활성화특별법

이재명 대선후보의 16일 전북 군산유세에서 언론은 “전기가격 인상”에 포커스를 맞췄으나, 이러한 발언의 배경에는 한국 전력계통의 변화와 더 나아가 지역경제 활성화가 있다고 보여집니다.

이후보는 ‘국토균형발전’을 위해 지역별 전기요금 차등화를 말하였는데 이를 이해하기 위해서는 2024년 6월에 통과되었던 ‘분산에너지활성화특별법’에 대한 이해가 먼저 필요합니다.

기존 대형화력발전소를 통해 장거리 송전을 하는 중앙집중형 전력체계를 재생에너지와 같은 분산형 자원을 통해 수요지 중심(지산지소)의 분산형 전력계통으로 전환하고, 이를 통해 지역간 전기요금 차별화(생산지 인근의 전력요금 저렴해짐)하여 대규모 전력수요 시설을 지방으로 이전하여 국토균형발전을 꾀할 수 있습니다.

실제로 분산에너지법을 보면 다음과 같음을 알 수 있습니다.

지역별로 전기요금 차등을 둘 수 있도록 한 조항도 전력 수요자에게 영향을 줄 수 있음.

지금까지 전국에 단일 요금제가 적용됐지만, 분산에너지법은 송배전 비용 등을 반영해 전기요금을 지역별로 다르게 시행할 수 있는 근거를 마련하였음.

이렇게 되면 전력수요자가 송배전 이용요금이 낮은 지역을 중심으로 모이게 돼 분산에너지의 장점이 발휘될 수 있음.

다만 전기요금 정상화가 필요한 현시점에서 요금 수준을 낮추는 방향으로 지역별 전기요금에 차등을 두기는 불가능하여, 요금을 현실화하는 과정에서 자급률이 높은 지역이 상대적으로 낮은 전기료가 가능함.

만약 정권이 교체된다면, 국내 전력계통은 매우 큰 전환기를 맞이할 것으로 보여집니다.

그리고 이에 따라, 태양광, 풍력과 같은 직접적인 발전원 외에도 ESS, DR, AMI, 가상발전소, 전력거래소, HVDC 등 다양한 분야에서 수혜를 받는 업체들이 나타날 것으로 전망됩니다.

https://www.hankyung.com/article/202505167735i

이재명 대선후보의 16일 전북 군산유세에서 언론은 “전기가격 인상”에 포커스를 맞췄으나, 이러한 발언의 배경에는 한국 전력계통의 변화와 더 나아가 지역경제 활성화가 있다고 보여집니다.

이후보는 ‘국토균형발전’을 위해 지역별 전기요금 차등화를 말하였는데 이를 이해하기 위해서는 2024년 6월에 통과되었던 ‘분산에너지활성화특별법’에 대한 이해가 먼저 필요합니다.

기존 대형화력발전소를 통해 장거리 송전을 하는 중앙집중형 전력체계를 재생에너지와 같은 분산형 자원을 통해 수요지 중심(지산지소)의 분산형 전력계통으로 전환하고, 이를 통해 지역간 전기요금 차별화(생산지 인근의 전력요금 저렴해짐)하여 대규모 전력수요 시설을 지방으로 이전하여 국토균형발전을 꾀할 수 있습니다.

실제로 분산에너지법을 보면 다음과 같음을 알 수 있습니다.

지역별로 전기요금 차등을 둘 수 있도록 한 조항도 전력 수요자에게 영향을 줄 수 있음.

지금까지 전국에 단일 요금제가 적용됐지만, 분산에너지법은 송배전 비용 등을 반영해 전기요금을 지역별로 다르게 시행할 수 있는 근거를 마련하였음.

이렇게 되면 전력수요자가 송배전 이용요금이 낮은 지역을 중심으로 모이게 돼 분산에너지의 장점이 발휘될 수 있음.

다만 전기요금 정상화가 필요한 현시점에서 요금 수준을 낮추는 방향으로 지역별 전기요금에 차등을 두기는 불가능하여, 요금을 현실화하는 과정에서 자급률이 높은 지역이 상대적으로 낮은 전기료가 가능함.

만약 정권이 교체된다면, 국내 전력계통은 매우 큰 전환기를 맞이할 것으로 보여집니다.

그리고 이에 따라, 태양광, 풍력과 같은 직접적인 발전원 외에도 ESS, DR, AMI, 가상발전소, 전력거래소, HVDC 등 다양한 분야에서 수혜를 받는 업체들이 나타날 것으로 전망됩니다.

https://www.hankyung.com/article/202505167735i

02.05.202505:39

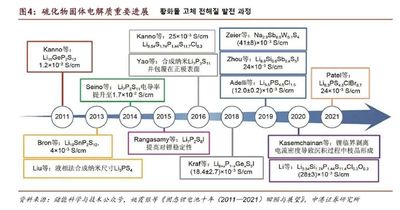

※ 전고체 배터리의 문제와 해결책

● 전고체 배터리가 해결해야 할 과제들

전고체 배터리가 풀어야 할 핵심 문제는 재료 성능, 계면 안정성, 공정 비용을 동시에 만족시켜야 하는 모순된 상황에 있음.

○ 전해질의 고유 문제점

1. 고분자(폴리머) 전해질

실온에서 이온 전도도가 낮고 기계적 강도가 좋지 못함. 덴트라이트로 인한 손상에 취약

2. 산화물 전해질

높은 강성은 전극 계면과의 접촉 불량 및 가공에 어려움을 초래함. 고온 소결 과정이 필요하며, 제조 비용이 높아짐.

3. 황화물 전해질

화학적 안정성이 좋지 않고(수증기와 만나면 독성 물질인 H2S가 생성됨), 리튬 금속 음극 계면에 대한 부작용이 많음.

4. 복합 전해질

상분리(Phase Separation, 전해질, 전극 또는 계면에서 서로 다른 상이 분리되어 독립적인 영역을 형성하는 현상) 또는 계면 임피던스 증가를 피하기 위해 무기충전재와 고분자 매트릭스의 밸런스를 잘 유지시켜줘야 함.

○ 전극 전해질 계면 문제

1) 물리적 접촉 불량

고체 전해질과 전극(특히 양극)의 고체-고체 접촉 면적이 작아 계면 임피던스가 높고 이온 전달 효율에 영향을 미침.

예) 산화물 전해질과 양극 입자 사이에 공급이 형성되기 쉽고, 고압(>MPa) 프레스 또는 액체/겔 계면층의 도입이 필요함.

2) 화학/전기화학적 부반응

1) 리튬 금속 음극은 황화물, 산화물 전해질과 반응하여 계면층(Li2S, Li2CO3 등)을 형성하여 저항을 증가시킴.

2) 고전압 양극재(예, NCM)과 전해질 계면의 산화 분해(특히 황화물계)

○ 덴트라이트 억제 문제로 인한 기계적 안정성 저하

고체 전해질의 국부적 결함 또는 응력 집중은 덴트라이트 성장을 유발하여 단락을 발생시킬 수 있음.

동적계면불안정성(Dynamic Interface Instability, 충방전 과정에서 전해질과 전극 간 계면에서 발생하는 시간에 따라 변화하는 불안정한 상태) : 순환 과정에서 리튬의 불균일한 착/박리 및 덴트라이트 형성을 악화시킴. 전류 밀도 및 전해질의 기계적 특성을 최적화 해야 함.

○ 제조 공정의 복잡성과 원재료의 합성 난이도가 높음.

황화물 전해질은 불활성 환경 보호(Glove box, 대기 중 산소와 수분으로부터 전고체 배터리 재료를 보호하기 위해 사용되는 밀폐된 작업환경을 의미)가 필요함.

산화물 전해질은 고온 소결로 인해 에너지 비용이 많이 듦.

Li6PS5CI의 희소 금속과 같은 고순도 원료 비용이 증가함.

○ 대량양산 문제

초박형 전해질층의 제조 수율이 낮음.

전극-전해질 일체화 통합 공정(건식 압착, 공소결 방식 등)은 아직 기술적으로 성숙되지 않았음.

○ 성능 및 수명문제

1) 낮은 저온 성능 : 폴리머 전해질은 저온에서 이온 전도도가 급격히 감소하고 온도가 감소함에 따라 황화물, 산화물 계의 계면 임피던스가 증가함.

2) 수명문제 : 계면 부반응이 지속적으로 축적되고 리튬 금속의 부피 변화로 인해 전해질이 파열되고 용량이 빠르게 감소함.

● 문제 해결 솔루션 및 연구동향

1) 재료 혁신 : 단일 이온 전도성 폴리머, 공기 안정성 황화물(Li6PS5CLBr 등) 또는 유연한 산화물 필름을 개발

2) 계면 공정 : 버퍼층(Li3N, LiF 코팅 등)을 도입하거나 안정적인 계면을 형성

3) 복합 전해질 설계 : 폴리머-황화물 복합(유연성 및 높은 전도도 고려), 산화물-폴리머 복합(계면 임피던스 감소), 고체-액체 전해질 혼합(점진적으로 혼합 고체-액체, 준고체에서 전고체로 진화)

자료인용 : Shengang Securities 발간 “가속 발전하고 있는 전고체배터리 산업” (2025. 04. 29)

● 전고체 배터리가 해결해야 할 과제들

전고체 배터리가 풀어야 할 핵심 문제는 재료 성능, 계면 안정성, 공정 비용을 동시에 만족시켜야 하는 모순된 상황에 있음.

○ 전해질의 고유 문제점

1. 고분자(폴리머) 전해질

실온에서 이온 전도도가 낮고 기계적 강도가 좋지 못함. 덴트라이트로 인한 손상에 취약

2. 산화물 전해질

높은 강성은 전극 계면과의 접촉 불량 및 가공에 어려움을 초래함. 고온 소결 과정이 필요하며, 제조 비용이 높아짐.

3. 황화물 전해질

화학적 안정성이 좋지 않고(수증기와 만나면 독성 물질인 H2S가 생성됨), 리튬 금속 음극 계면에 대한 부작용이 많음.

4. 복합 전해질

상분리(Phase Separation, 전해질, 전극 또는 계면에서 서로 다른 상이 분리되어 독립적인 영역을 형성하는 현상) 또는 계면 임피던스 증가를 피하기 위해 무기충전재와 고분자 매트릭스의 밸런스를 잘 유지시켜줘야 함.

○ 전극 전해질 계면 문제

1) 물리적 접촉 불량

고체 전해질과 전극(특히 양극)의 고체-고체 접촉 면적이 작아 계면 임피던스가 높고 이온 전달 효율에 영향을 미침.

예) 산화물 전해질과 양극 입자 사이에 공급이 형성되기 쉽고, 고압(>MPa) 프레스 또는 액체/겔 계면층의 도입이 필요함.

2) 화학/전기화학적 부반응

1) 리튬 금속 음극은 황화물, 산화물 전해질과 반응하여 계면층(Li2S, Li2CO3 등)을 형성하여 저항을 증가시킴.

2) 고전압 양극재(예, NCM)과 전해질 계면의 산화 분해(특히 황화물계)

○ 덴트라이트 억제 문제로 인한 기계적 안정성 저하

고체 전해질의 국부적 결함 또는 응력 집중은 덴트라이트 성장을 유발하여 단락을 발생시킬 수 있음.

동적계면불안정성(Dynamic Interface Instability, 충방전 과정에서 전해질과 전극 간 계면에서 발생하는 시간에 따라 변화하는 불안정한 상태) : 순환 과정에서 리튬의 불균일한 착/박리 및 덴트라이트 형성을 악화시킴. 전류 밀도 및 전해질의 기계적 특성을 최적화 해야 함.

○ 제조 공정의 복잡성과 원재료의 합성 난이도가 높음.

황화물 전해질은 불활성 환경 보호(Glove box, 대기 중 산소와 수분으로부터 전고체 배터리 재료를 보호하기 위해 사용되는 밀폐된 작업환경을 의미)가 필요함.

산화물 전해질은 고온 소결로 인해 에너지 비용이 많이 듦.

Li6PS5CI의 희소 금속과 같은 고순도 원료 비용이 증가함.

○ 대량양산 문제

초박형 전해질층의 제조 수율이 낮음.

전극-전해질 일체화 통합 공정(건식 압착, 공소결 방식 등)은 아직 기술적으로 성숙되지 않았음.

○ 성능 및 수명문제

1) 낮은 저온 성능 : 폴리머 전해질은 저온에서 이온 전도도가 급격히 감소하고 온도가 감소함에 따라 황화물, 산화물 계의 계면 임피던스가 증가함.

2) 수명문제 : 계면 부반응이 지속적으로 축적되고 리튬 금속의 부피 변화로 인해 전해질이 파열되고 용량이 빠르게 감소함.

● 문제 해결 솔루션 및 연구동향

1) 재료 혁신 : 단일 이온 전도성 폴리머, 공기 안정성 황화물(Li6PS5CLBr 등) 또는 유연한 산화물 필름을 개발

2) 계면 공정 : 버퍼층(Li3N, LiF 코팅 등)을 도입하거나 안정적인 계면을 형성

3) 복합 전해질 설계 : 폴리머-황화물 복합(유연성 및 높은 전도도 고려), 산화물-폴리머 복합(계면 임피던스 감소), 고체-액체 전해질 혼합(점진적으로 혼합 고체-액체, 준고체에서 전고체로 진화)

자료인용 : Shengang Securities 발간 “가속 발전하고 있는 전고체배터리 산업” (2025. 04. 29)

02.05.202501:11

※ 전고체배터리의 기본구조와 원리

전고체 배터리의 핵심은 고체 전해질을 사용하여 기존 리튬이온배터리의 액체 전해질을 대체하는 것으로, 이를 통해 안전성과 에너지밀도를 높일 수 있음.

○ 전고체배터리의 장점

1) 액체전해질에 비해 고체 전해질은 휘발되지 않고 일반적으로 불연성이기 때문에, 전고체 배터리는 우수한 안정성을 가질 수 있음.

2) 고체 전해질은 넓은 온도 범위에서 안정적으로 유지될 수 있기 때문에 넓은 온도 범위 특히 고온 성능이 뛰어남.

3) 일부 고체전해질(산화물, 폴리머)은 수분에 민감하지 않고 공기 중에서 양호한 화학적 안정성을 유지할 수 있기 때문에 전고체배터리의 제조 전과정이 반드시 불활성 환경일 필요가 없음. 이는 제조 원가를 낮추는데 도움이 됨. (황화물은 수분에 민감)

4) 일부 고체전해질 재료는 전기화학적 창(전해질 물질이 안정적으로 작동할 수 있는 전압 범위)이 넓어 고전압 전극 재료를 활용할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 배터리의 에너지 밀도를 크게 높일 수 있음. (이를 위해 현재는 전극과의 계면 반응을 개선해야 함)

황화물계 전기화학적 창 : 0V – 5V이상

산화물계 전기화학적 창 : 0V – 6V이상

폴리머계 전기화학적 창 : 4 – 4.5V로 상대적으로 좁음.

고체 배터리는 반고체, 준고체, 전고체로 나뉠 수 있으며 반고체 및 준고체 배터리는 소량의 액체 전해질을 포함하고 있으며, 전고체는 액체 전해질이 포함되어 있지 않음.

양극재료에 따라 고체배터리는 고체 리튬이온 배터리와 고체 리튬금속 배터리로 나뉠 수 있음. 이 중 고체 리튬이온배터리는 기존 리튬이온배터리와 같이 흑연이나 실리콘을 음극으로 사용하며, 고체 리튬금속 배터리는 금속리튬을 음극으로 사용함.

○ 전고체 배터리 주류 기술

전고체 배터리는 빠른 이온 전도체 전해질이 기초가 됨.

현재 전고체배터리는 내부저항이 높기 때문에 전고체 배터리의 장점을 최대한 활용하기 위해 전기 전도도가 높은 전해질 재료의 개발이 기초가 됨.

전해질 재료의 성능은 배터리의 전력밀도, 수명(사이클) 안정성, 안전성, 고온 및 저온 성능 및 수명을 좌우함.

일반적으로 이상적인 전해질은

1) 비교적 높은 실온 전도율을 가지고 있어 배터리의 출력과 신뢰성을 높여야 함.

2) 리튬이온은 전해질을 통과할 수 있지만 전자는 통과할 수 없어야 함.

3)전해질은 최정전위와 최음전위 사이에 안정적으로 존재하며 전기화학적 창은 가능한 넓어야 함.

4) 전극재료와 호환되지만 전극재료와 반응하지 않아야 함.

5) 열안정성이 좋고, 내습환경, 기계 성능이 우수해야 함.

6) 원료를 얻기 쉽고 합성공정이 간단하고 비용이 저렴하고 친환경적이어야 함.

고체 배터리의 주료 기술은 고체전해질의 차이에 따라, 폴리머, 산화물, 황화물의 3가지 유형으로 나뉠 수 있으며, 이 3가지 기술은 각각 장단점을 지니고 있음.

자료인용 : Shengang Securities 발간 “가속 발전하고 있는 전고체배터리 산업” (2025. 04. 29)

전고체 배터리의 핵심은 고체 전해질을 사용하여 기존 리튬이온배터리의 액체 전해질을 대체하는 것으로, 이를 통해 안전성과 에너지밀도를 높일 수 있음.

○ 전고체배터리의 장점

1) 액체전해질에 비해 고체 전해질은 휘발되지 않고 일반적으로 불연성이기 때문에, 전고체 배터리는 우수한 안정성을 가질 수 있음.

2) 고체 전해질은 넓은 온도 범위에서 안정적으로 유지될 수 있기 때문에 넓은 온도 범위 특히 고온 성능이 뛰어남.

3) 일부 고체전해질(산화물, 폴리머)은 수분에 민감하지 않고 공기 중에서 양호한 화학적 안정성을 유지할 수 있기 때문에 전고체배터리의 제조 전과정이 반드시 불활성 환경일 필요가 없음. 이는 제조 원가를 낮추는데 도움이 됨. (황화물은 수분에 민감)

4) 일부 고체전해질 재료는 전기화학적 창(전해질 물질이 안정적으로 작동할 수 있는 전압 범위)이 넓어 고전압 전극 재료를 활용할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 배터리의 에너지 밀도를 크게 높일 수 있음. (이를 위해 현재는 전극과의 계면 반응을 개선해야 함)

황화물계 전기화학적 창 : 0V – 5V이상

산화물계 전기화학적 창 : 0V – 6V이상

폴리머계 전기화학적 창 : 4 – 4.5V로 상대적으로 좁음.

고체 배터리는 반고체, 준고체, 전고체로 나뉠 수 있으며 반고체 및 준고체 배터리는 소량의 액체 전해질을 포함하고 있으며, 전고체는 액체 전해질이 포함되어 있지 않음.

양극재료에 따라 고체배터리는 고체 리튬이온 배터리와 고체 리튬금속 배터리로 나뉠 수 있음. 이 중 고체 리튬이온배터리는 기존 리튬이온배터리와 같이 흑연이나 실리콘을 음극으로 사용하며, 고체 리튬금속 배터리는 금속리튬을 음극으로 사용함.

○ 전고체 배터리 주류 기술

전고체 배터리는 빠른 이온 전도체 전해질이 기초가 됨.

현재 전고체배터리는 내부저항이 높기 때문에 전고체 배터리의 장점을 최대한 활용하기 위해 전기 전도도가 높은 전해질 재료의 개발이 기초가 됨.

전해질 재료의 성능은 배터리의 전력밀도, 수명(사이클) 안정성, 안전성, 고온 및 저온 성능 및 수명을 좌우함.

일반적으로 이상적인 전해질은

1) 비교적 높은 실온 전도율을 가지고 있어 배터리의 출력과 신뢰성을 높여야 함.

2) 리튬이온은 전해질을 통과할 수 있지만 전자는 통과할 수 없어야 함.

3)전해질은 최정전위와 최음전위 사이에 안정적으로 존재하며 전기화학적 창은 가능한 넓어야 함.

4) 전극재료와 호환되지만 전극재료와 반응하지 않아야 함.

5) 열안정성이 좋고, 내습환경, 기계 성능이 우수해야 함.

6) 원료를 얻기 쉽고 합성공정이 간단하고 비용이 저렴하고 친환경적이어야 함.

고체 배터리의 주료 기술은 고체전해질의 차이에 따라, 폴리머, 산화물, 황화물의 3가지 유형으로 나뉠 수 있으며, 이 3가지 기술은 각각 장단점을 지니고 있음.

자료인용 : Shengang Securities 발간 “가속 발전하고 있는 전고체배터리 산업” (2025. 04. 29)

12.05.202507:10

※ 더불어민주당 에너지 정책으로 인한 수혜산업

더불어민주당의 대통령선거 정당정책 중 환경산업분야 정책은 주로 에너지 정책 그 중에서도 신재생에너지 정책에 집중되어 있습니다.

민주당 정부가 집권에 성공하게 되면, 윤석열 정부에서 후퇴하였던 신재생에너지 및 탈탄소 정책이 다시 활성화 될 것으로 보여집니다.

1. 온실가스 감축

한국의 2030년 온실가스 감축목표(NDC)는 2018년 배출량 대비 40% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2018년 온실가스 배출량 약 7억 2,760만톤 대비 2030년까지 약 4억 3,660만톤을 줄여야 합니다.

2024년 발표된 제11차 전력수급기본계획에 따르면, 2030년까지의 온실가스 감축목표는 현실적으로 어려울 것으로 판단되어져 왔으나, 만약 정권이 교체된다고 하면 다시 40% 감축을 목표로 에너지정책이 전면 재조정될 것으로 보여집니다.

이에 따라 석탄화력발전소 폐지 가속화, 가스화력발전소 증설 축소, 신재생에너지(태양광, 풍력 중심) 설치확대와 이에 따른 ESS 및 전력망 투자가 활성화 될 것으로 예측됩니다.

2. 재생에너지 중심 에너지 정책

민주당 에너지 정책의 핵심은 재생에너지의 활성화입니다.

이를 위해 내륙을 중심으로 태양광 발전 확대와 울산 및 남해안을 중심으로 해상풍력 단지 추진 가속화가 이뤄질 것으로 보여집니다.

특히 태양광 발전 확대는 영농형 태양광 확대, 어촌에서 태양광 및 풍력 활성화 등의 정책을 통해 농어촌 주민들의 소득증대(햇빛,바람 연금, 태양광 협동조합 활성화 등)로 연결시키고자 할 것으로 보여집니다.

그리고 이는 민주당 정부 기본소득과 이를 통한 농어촌 인구감소 억제 및 지역경제 활성화 정책의 한 축이 될 것으로 보여집니다.

이에 따라 국내에서 태양광 모듈을 생산하고 시공하는 업체들, 신재쟁에너지 EPC업체들의 수혜가 예상됩니다.

또한 해상풍력단지 조성 가속화는 SK이터닉스, 한화오션, 대우건설과 같은 사업자들이 수혜를 볼 수 있을 것으로 보여집니다.

3. 에너지고속도로 구축

에너지고속도로는 신재생에너지 중심의 에너지 정책의 인프라를 제공하는 핵심 정책입니다.

해안을 따라 HVDC를 건설하여 육상에서의 송전망 문제를 해결하고, 해상풍력을 활성화 할 수 있으며, 기존 중앙통제식 전력망을 분산형 전력망으로 바꾸면서 전력시장(발전, 도매, 소매 등)의 민간참여를 활성화하고 지역중심의 전력망으로 구축할 것으로 보여집니다. 태양광처럼 분산적으로 설치되는 발전소의 경우 분산형 전력망 구축은 필수적입니다.

또한 지산지소를 통해 수요지인근에서 태양광을 통해 전력을 생산이 우선적으로 실시될 것으로 보여집니다. 지산지소는 송전망 문제, 건설기간 등에 있어 매우 큰 장점을 지니고 있습니다. (RE100산단 조성도 지산지소의 개념임)

분산형 전력망은 또한 스마트그리드(협의로는 마이크로그리드)의 다른 명칭으로 스마트그리드의 활성화는 전력AI에 대한 주목도를 올려줄 것으로 보여집니다.

분산형전력망 구조의 전력구조 변경은, 국내에서 가상발전소(VVP), 민간전력거래소, AMI, DR, 네트워크 보안 시장의 활성화로 이어질 것으로 보여집니다.

에너지 산업 및 공급망 내재화는 한국형 IRA와 같이 해당 산업에 직접적인 보조금을 지급하는 형태로 이어질 것으로 예상되며, 값싼 중국산 대신 국내산 태양광 모듈, 해상풍력 기자재 사용을 촉진할 것으로 보여집니다. 이에 따라 중국과의 가격경쟁력으로 어려움을 겪었던 국내 태양광, 풍력 업체, 더 나아가 배터리 업체들이 수혜를 볼 것으로 보여집니다.

● 더불어민주당 대통령선거 정당정책 환경산업분야 : 주요 에너지 정책

○ 온실가스 감축

1) 2030년 온실가스 감축목표 달성 추진과 과학적 근거에 따른 2035년 이후 감축 로드맵 수립.

2) 탄소중립기본법 개정

3) 2028년 제33차 기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치

○ 재생에너지 중심 에너지전환발전 가속화

1) 2040년까지 석탄화력발전 폐쇄

2) 햇빛, 바람 연금 확대, 농가태양광 설치로 주민소득 증대 및 에너지 자립 실현

3) 태양광 이격거리 규제 및 재생에너지 직접구매(PPA) 개선

○ 에너지고속도로 구축

1) 2030년까지 서해안, 2040년까지 한반도 에너지고속도로 건설추진

2) 분산형 재생에너지 발전원을 효율적으로 연결 운영하는 “지능형 전력망”구축

3) 에너지산업 육성 및 공급망 내재화

○ 탄소중립 산업전환

1) 태양광, 풍력, 전기차, 배터리, 수전해, 히트펌프 등 탄소중립산업의 국산화와 수출경쟁력 제고

2) RE100 산업단지 조성

3) 전기차 보급확대

○ 영농형 태양광 적극 보급

더불어민주당의 대통령선거 정당정책 중 환경산업분야 정책은 주로 에너지 정책 그 중에서도 신재생에너지 정책에 집중되어 있습니다.

민주당 정부가 집권에 성공하게 되면, 윤석열 정부에서 후퇴하였던 신재생에너지 및 탈탄소 정책이 다시 활성화 될 것으로 보여집니다.

1. 온실가스 감축

한국의 2030년 온실가스 감축목표(NDC)는 2018년 배출량 대비 40% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2018년 온실가스 배출량 약 7억 2,760만톤 대비 2030년까지 약 4억 3,660만톤을 줄여야 합니다.

2024년 발표된 제11차 전력수급기본계획에 따르면, 2030년까지의 온실가스 감축목표는 현실적으로 어려울 것으로 판단되어져 왔으나, 만약 정권이 교체된다고 하면 다시 40% 감축을 목표로 에너지정책이 전면 재조정될 것으로 보여집니다.

이에 따라 석탄화력발전소 폐지 가속화, 가스화력발전소 증설 축소, 신재생에너지(태양광, 풍력 중심) 설치확대와 이에 따른 ESS 및 전력망 투자가 활성화 될 것으로 예측됩니다.

2. 재생에너지 중심 에너지 정책

민주당 에너지 정책의 핵심은 재생에너지의 활성화입니다.

이를 위해 내륙을 중심으로 태양광 발전 확대와 울산 및 남해안을 중심으로 해상풍력 단지 추진 가속화가 이뤄질 것으로 보여집니다.

특히 태양광 발전 확대는 영농형 태양광 확대, 어촌에서 태양광 및 풍력 활성화 등의 정책을 통해 농어촌 주민들의 소득증대(햇빛,바람 연금, 태양광 협동조합 활성화 등)로 연결시키고자 할 것으로 보여집니다.

그리고 이는 민주당 정부 기본소득과 이를 통한 농어촌 인구감소 억제 및 지역경제 활성화 정책의 한 축이 될 것으로 보여집니다.

이에 따라 국내에서 태양광 모듈을 생산하고 시공하는 업체들, 신재쟁에너지 EPC업체들의 수혜가 예상됩니다.

또한 해상풍력단지 조성 가속화는 SK이터닉스, 한화오션, 대우건설과 같은 사업자들이 수혜를 볼 수 있을 것으로 보여집니다.

3. 에너지고속도로 구축

에너지고속도로는 신재생에너지 중심의 에너지 정책의 인프라를 제공하는 핵심 정책입니다.

해안을 따라 HVDC를 건설하여 육상에서의 송전망 문제를 해결하고, 해상풍력을 활성화 할 수 있으며, 기존 중앙통제식 전력망을 분산형 전력망으로 바꾸면서 전력시장(발전, 도매, 소매 등)의 민간참여를 활성화하고 지역중심의 전력망으로 구축할 것으로 보여집니다. 태양광처럼 분산적으로 설치되는 발전소의 경우 분산형 전력망 구축은 필수적입니다.

또한 지산지소를 통해 수요지인근에서 태양광을 통해 전력을 생산이 우선적으로 실시될 것으로 보여집니다. 지산지소는 송전망 문제, 건설기간 등에 있어 매우 큰 장점을 지니고 있습니다. (RE100산단 조성도 지산지소의 개념임)

분산형 전력망은 또한 스마트그리드(협의로는 마이크로그리드)의 다른 명칭으로 스마트그리드의 활성화는 전력AI에 대한 주목도를 올려줄 것으로 보여집니다.

분산형전력망 구조의 전력구조 변경은, 국내에서 가상발전소(VVP), 민간전력거래소, AMI, DR, 네트워크 보안 시장의 활성화로 이어질 것으로 보여집니다.

에너지 산업 및 공급망 내재화는 한국형 IRA와 같이 해당 산업에 직접적인 보조금을 지급하는 형태로 이어질 것으로 예상되며, 값싼 중국산 대신 국내산 태양광 모듈, 해상풍력 기자재 사용을 촉진할 것으로 보여집니다. 이에 따라 중국과의 가격경쟁력으로 어려움을 겪었던 국내 태양광, 풍력 업체, 더 나아가 배터리 업체들이 수혜를 볼 것으로 보여집니다.

● 더불어민주당 대통령선거 정당정책 환경산업분야 : 주요 에너지 정책

○ 온실가스 감축

1) 2030년 온실가스 감축목표 달성 추진과 과학적 근거에 따른 2035년 이후 감축 로드맵 수립.

2) 탄소중립기본법 개정

3) 2028년 제33차 기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치

○ 재생에너지 중심 에너지전환발전 가속화

1) 2040년까지 석탄화력발전 폐쇄

2) 햇빛, 바람 연금 확대, 농가태양광 설치로 주민소득 증대 및 에너지 자립 실현

3) 태양광 이격거리 규제 및 재생에너지 직접구매(PPA) 개선

○ 에너지고속도로 구축

1) 2030년까지 서해안, 2040년까지 한반도 에너지고속도로 건설추진

2) 분산형 재생에너지 발전원을 효율적으로 연결 운영하는 “지능형 전력망”구축

3) 에너지산업 육성 및 공급망 내재화

○ 탄소중립 산업전환

1) 태양광, 풍력, 전기차, 배터리, 수전해, 히트펌프 등 탄소중립산업의 국산화와 수출경쟁력 제고

2) RE100 산업단지 조성

3) 전기차 보급확대

○ 영농형 태양광 적극 보급

14.05.202506:39

※ 신재생에너지, 전력인프라, AI 정책관련 (update 2025. 05. 14)

https://blog.naver.com/nihil76/223865433581

https://blog.naver.com/nihil76/223865433581

11.05.202507:40

※ 스페인 대정전과 국내 신재생, 전력인프라 투자 아이디어

이번 스페인 정전은 단순히 신재생에너지의 관성부족으로 인한 문제점이나 기존 대형 경직성 발전원(원전, 화력발전 등)과 새로운 경직성 발전원인 신재생에너지가 기저발전으로 동시에 사용할 수 있는지(관성유지)에 대한 논쟁에서 그치는 것이 아니라 이번 스페인 대정전은 발전 및 전력기기 관련된 투자자들에게 많은 투자아이디어를 제공하는 사건이라고 할 수 있습니다.

특히 스페인의 이번 정전의 가장 직접적인 트리거가 이베리아 반도의 관성부족을 커버해주던 유럽(프랑스) 전력망과의 연계분리였다는 점에서 에너지섬의 문제점을 가지고 있는 우리나라에게도 시사하는 점이 매우 크다고 볼 수 있습니다.

스페인의 경우 사건 발생당시 신재생에너지의 발전량이 전체 발전량의 70%를 웃도는 상황으로(이중 태양광의 전체비중이 50%이상) 신재생에너지를 가장 적극적으로 사용했던 국가입니다.

스페인은 최근 적극적인 신재생에너지 확대로 전기요금이 크게 하락하였고(2024년 10월 기준 19.57유로/Mwh로 이탈리아의 1/5, 독일의 1/4, 프랑스 60% 낮음), 이는 최근 스페인의 높은 경제성장을 이끌고 있는 주요 원인 중 하나였습니다.

이러한 적극적인 신재생에너지 정책과정에서 전력계통의 관성의 문제로 인해 발생한 대정전은 우리에게 시사해주는 바가 매우 크다고 할 수 있습니다.

즉, 신재생에너지 확대가 전기가격을 크게 낮출 수 있으며(특히 화석연료 수입국의 경우), 신재생에너지의 확대로 인한 전력계통의 불안정성 확대에 대해 적극적인 대응이 필요하다는 점입니다.

한국의 경우 2024년 기준 신재생에너지 발전비중이 10%에 불과하여 적절한 에너지 믹스를 위해서도 신재생에너지 발전의 비중의 빠른 확대가 매우 시급한 상황입니다.

또한 신재생에너지 발전 확대로 인해 발생할 수 있는 전력계통의 불안정성을 대비하기 위해 전력계통의 실시간 감시와 제어능력 향상(광역계측-WAMS 동기위상 측정장치-PMU 등), 자동차단완화장치(ROCOF제어 등) 등의 계통보호 인프라에 대한 투자가 함께 되어야 할 것이며 더 나아가 전력AI기술과 분산전원(스마트그리드) 시스템이 활성화 되어야 할 것입니다.

그리고 하드웨어적으로 이를 뒷받침할 수 있는대규모 ESS설치, HVDC, 전력인프라 개선 등도 함께 이뤄져야 할 것입니다.

국내 신재생에너지의 확대는 정해진 방향이며, 이로 인해 어떤 산업 분야가 국내에서 활성화 될 것인지에 대해서 살펴보고 투자에 적용하는 것이 필요한 시점으로 보여집니다.

● 2025년 4월 28일 스페인 대정전 사건발생 경과

원인미상의 Inter-area oscillation(저주파 공진)발생 이후 10분후 스페인 남서부 발전기 1기가 탈락하였고, 곧바로 2기의 발전기가 동시 탈락하면서 발전기 연쇄고장이 시작하였음.

이후 이베리아 반도 전력계통이 유럽대륙(프랑스)와 원인불명으로 분리되었고, 스페인에서 발전기 15GW가 탈락하면서 대정전이 발생하였음.

Inter-area oscillation의 원인은 미상이며 일부에서는 태양광 인버터의 문제가 있는 것으로 추측하고 있음. 1기 발전기 탈락은 매우 흔한 일이며, 이후 발생한 2기 발전기의 연쇄탈락은 계통이 제대로 대응을 하지 못하였다는 것을 의미함.

이후 원인미상의 스페인과 프랑스 연계선 분리가 해당 정전의 본격적인 시작이었음. (직접적인 트리거)

15GW의 대규모 발전기 탈락은 관성부족으로 인한 탈락이며 이는 신재생에너지로 인한 관성부족 때문이 맞음.

스페인이 이렇게 전력계통을 설계(관성 부족)한 이유는 유럽과 연계되어 있다는 것을 가정하고 설계된 전력계통이기 때문. (유럽의 관성이 부족한 스페인의 관성을 보완할 수 있기 때문)

스페인이 잘 못 생각한 것 중 하나는 그리드가 유럽에 연계되어 있기 때문에 유럽의 전력망을 통해 안정화시 킬 수 있다는 오판이 있었던 것으로 보여 짐. 이 부분이 프랑스와의 계통연결이 끊어지면서 이번의 대규모 정전이 발생하는 트리거가 되었음.

● AC전력계통 : 인간이 만든 가장 복잡한 기계시스템

현대의 AC전력계통은 엔지니어링의 총 집합체로 인간이 만든 가장 복잡한 기계시스템으로 불리고 있음.

때문에 원인불명의 문제가 항상 발생했으며, 이러한 문제에 대처하면서 기술이 발전하고 규정과 제도가 고도화되어 왔음.

AC(교류)는 회전하는 전기라고 이해하면 좋음. AC발전기들은 회전하는 힘으로 전기를 생성하며, AC발전기들로 구성된 하나의 거대한 전력시스템은 축을 공유하고 있음.

이 축을 공유하고 있는 발전기들은 같은 속도인 60헤르츠(유럽은 50Hz)로 회전(동기화)을 하고 있고 이 회전하는 속도를 주파수라고 말하고 있음.

이 주파수를 일정하게 유지하기 위해서는 반드시 공급(발전)과 전력소비(부하)가 밸런스가 맞아야 함.

이번 스페인 정전사태처럼 발전기가 전력계통에서 탈락을 하게 되면 전기 공급이 줄어드는 것을 의미하며 공급과 소비의 밸런스가 깨지는 것을 의미함.

공급이 줄어들면 회전수가 느려지고(주파수 저하), 소비가 줄어들면 회전수가 빨라지게 됨(주파수 상승).

이러한 주파수의 변화를 통해 전력계통에서 전기공급과 소비의 상황을 알 수가 있게 됨.

최근 태양광(회전력이 없음)과 풍력(회전력이 약함)과 같이 회전하지 않는 발전원들이 늘어나게 되면서 현대 AC전력계통에 변화가 일어나고 있음.

신재생에너지는 인버터를 통해 기존 전력계통의 회전축에 가상으로 연결을 하고 있음.

현재 사용되는 인버터의 성능이 기존 교류발전기의 회전력(관성유지)보다 떨어짐.

최근 그리드포밍 인버터가 개발되면서 이러한 문제점을 해결하고자 하는 시도가 나타나고 있음.

● 스페인의 신재생에너지 사용현황

사건 발생 당시(2025. 04. 28) 태양광과 풍력이 전체 전력 공급 중 약 70%를 차지하고 있었음.

스페인 정전이 발생(15GW 탈락)하면서 많은 태양광/풍력발전과 거의 모든 교류발전기(원자력, 수력, 가스발전 등)들이 전력계통에서 탈락하였음.

흥미로운 점은 사고가 발생한 직후 기존 교류발전기들은 복구가 안되었지만 태양광과 풍력발전기들은 빠르게 복구가 되는 모습을 보여주고 있음.

신재생에너지 발전원이 단점을 지니고 있지만, 즉각적인 전력복구가 가능하다는 장점도 존재.

● 대규모 정전 대비책

전력계통에 있어서의 사고는 교통사고와 같기 때문에 항상 발생하고 막을 수가 없음(확률의 문제).

대신 교통사고가 났을 때 사망(대규모 블랙아웃)으로 연결되지 않기 위해서 다양한 보완책들을 필요함.

○ 단기적 대응책

계통성자원 및 전압유지 자원 확보 : 동기조상기, 그리드포밍 기능을 갖춘 ESS 등

인버터 계통연계 유지기능(LVRT)을 지속적으로 개선

정전복구 프로세스 정비

○ 장기적 대응책

어떤 정전도 발생하지 않는 계통설계는 애초부터 불가능하다는 인식이 필요

AC계통에 대한 근본적인 고찰 필요 : DC설비를 통한 안정화 방안도 존재

DC설비를 AC계통 중간중간 마다 설치하여 정전이 확대되는 것에 대한 방화벽을 설치할 수 있음.

거점 별 그리드포밍 자원을 대대적으로 투자 : E-STATCOM

https://www.youtube.com/watch?v=1PUHS-QveSg&t=19s

이번 스페인 정전은 단순히 신재생에너지의 관성부족으로 인한 문제점이나 기존 대형 경직성 발전원(원전, 화력발전 등)과 새로운 경직성 발전원인 신재생에너지가 기저발전으로 동시에 사용할 수 있는지(관성유지)에 대한 논쟁에서 그치는 것이 아니라 이번 스페인 대정전은 발전 및 전력기기 관련된 투자자들에게 많은 투자아이디어를 제공하는 사건이라고 할 수 있습니다.

특히 스페인의 이번 정전의 가장 직접적인 트리거가 이베리아 반도의 관성부족을 커버해주던 유럽(프랑스) 전력망과의 연계분리였다는 점에서 에너지섬의 문제점을 가지고 있는 우리나라에게도 시사하는 점이 매우 크다고 볼 수 있습니다.

스페인의 경우 사건 발생당시 신재생에너지의 발전량이 전체 발전량의 70%를 웃도는 상황으로(이중 태양광의 전체비중이 50%이상) 신재생에너지를 가장 적극적으로 사용했던 국가입니다.

스페인은 최근 적극적인 신재생에너지 확대로 전기요금이 크게 하락하였고(2024년 10월 기준 19.57유로/Mwh로 이탈리아의 1/5, 독일의 1/4, 프랑스 60% 낮음), 이는 최근 스페인의 높은 경제성장을 이끌고 있는 주요 원인 중 하나였습니다.

이러한 적극적인 신재생에너지 정책과정에서 전력계통의 관성의 문제로 인해 발생한 대정전은 우리에게 시사해주는 바가 매우 크다고 할 수 있습니다.

즉, 신재생에너지 확대가 전기가격을 크게 낮출 수 있으며(특히 화석연료 수입국의 경우), 신재생에너지의 확대로 인한 전력계통의 불안정성 확대에 대해 적극적인 대응이 필요하다는 점입니다.

한국의 경우 2024년 기준 신재생에너지 발전비중이 10%에 불과하여 적절한 에너지 믹스를 위해서도 신재생에너지 발전의 비중의 빠른 확대가 매우 시급한 상황입니다.

또한 신재생에너지 발전 확대로 인해 발생할 수 있는 전력계통의 불안정성을 대비하기 위해 전력계통의 실시간 감시와 제어능력 향상(광역계측-WAMS 동기위상 측정장치-PMU 등), 자동차단완화장치(ROCOF제어 등) 등의 계통보호 인프라에 대한 투자가 함께 되어야 할 것이며 더 나아가 전력AI기술과 분산전원(스마트그리드) 시스템이 활성화 되어야 할 것입니다.

그리고 하드웨어적으로 이를 뒷받침할 수 있는대규모 ESS설치, HVDC, 전력인프라 개선 등도 함께 이뤄져야 할 것입니다.

국내 신재생에너지의 확대는 정해진 방향이며, 이로 인해 어떤 산업 분야가 국내에서 활성화 될 것인지에 대해서 살펴보고 투자에 적용하는 것이 필요한 시점으로 보여집니다.

● 2025년 4월 28일 스페인 대정전 사건발생 경과

원인미상의 Inter-area oscillation(저주파 공진)발생 이후 10분후 스페인 남서부 발전기 1기가 탈락하였고, 곧바로 2기의 발전기가 동시 탈락하면서 발전기 연쇄고장이 시작하였음.

이후 이베리아 반도 전력계통이 유럽대륙(프랑스)와 원인불명으로 분리되었고, 스페인에서 발전기 15GW가 탈락하면서 대정전이 발생하였음.

Inter-area oscillation의 원인은 미상이며 일부에서는 태양광 인버터의 문제가 있는 것으로 추측하고 있음. 1기 발전기 탈락은 매우 흔한 일이며, 이후 발생한 2기 발전기의 연쇄탈락은 계통이 제대로 대응을 하지 못하였다는 것을 의미함.

이후 원인미상의 스페인과 프랑스 연계선 분리가 해당 정전의 본격적인 시작이었음. (직접적인 트리거)

15GW의 대규모 발전기 탈락은 관성부족으로 인한 탈락이며 이는 신재생에너지로 인한 관성부족 때문이 맞음.

스페인이 이렇게 전력계통을 설계(관성 부족)한 이유는 유럽과 연계되어 있다는 것을 가정하고 설계된 전력계통이기 때문. (유럽의 관성이 부족한 스페인의 관성을 보완할 수 있기 때문)

스페인이 잘 못 생각한 것 중 하나는 그리드가 유럽에 연계되어 있기 때문에 유럽의 전력망을 통해 안정화시 킬 수 있다는 오판이 있었던 것으로 보여 짐. 이 부분이 프랑스와의 계통연결이 끊어지면서 이번의 대규모 정전이 발생하는 트리거가 되었음.

● AC전력계통 : 인간이 만든 가장 복잡한 기계시스템

현대의 AC전력계통은 엔지니어링의 총 집합체로 인간이 만든 가장 복잡한 기계시스템으로 불리고 있음.

때문에 원인불명의 문제가 항상 발생했으며, 이러한 문제에 대처하면서 기술이 발전하고 규정과 제도가 고도화되어 왔음.

AC(교류)는 회전하는 전기라고 이해하면 좋음. AC발전기들은 회전하는 힘으로 전기를 생성하며, AC발전기들로 구성된 하나의 거대한 전력시스템은 축을 공유하고 있음.

이 축을 공유하고 있는 발전기들은 같은 속도인 60헤르츠(유럽은 50Hz)로 회전(동기화)을 하고 있고 이 회전하는 속도를 주파수라고 말하고 있음.

이 주파수를 일정하게 유지하기 위해서는 반드시 공급(발전)과 전력소비(부하)가 밸런스가 맞아야 함.

이번 스페인 정전사태처럼 발전기가 전력계통에서 탈락을 하게 되면 전기 공급이 줄어드는 것을 의미하며 공급과 소비의 밸런스가 깨지는 것을 의미함.

공급이 줄어들면 회전수가 느려지고(주파수 저하), 소비가 줄어들면 회전수가 빨라지게 됨(주파수 상승).

이러한 주파수의 변화를 통해 전력계통에서 전기공급과 소비의 상황을 알 수가 있게 됨.

최근 태양광(회전력이 없음)과 풍력(회전력이 약함)과 같이 회전하지 않는 발전원들이 늘어나게 되면서 현대 AC전력계통에 변화가 일어나고 있음.

신재생에너지는 인버터를 통해 기존 전력계통의 회전축에 가상으로 연결을 하고 있음.

현재 사용되는 인버터의 성능이 기존 교류발전기의 회전력(관성유지)보다 떨어짐.

최근 그리드포밍 인버터가 개발되면서 이러한 문제점을 해결하고자 하는 시도가 나타나고 있음.

● 스페인의 신재생에너지 사용현황

사건 발생 당시(2025. 04. 28) 태양광과 풍력이 전체 전력 공급 중 약 70%를 차지하고 있었음.

스페인 정전이 발생(15GW 탈락)하면서 많은 태양광/풍력발전과 거의 모든 교류발전기(원자력, 수력, 가스발전 등)들이 전력계통에서 탈락하였음.

흥미로운 점은 사고가 발생한 직후 기존 교류발전기들은 복구가 안되었지만 태양광과 풍력발전기들은 빠르게 복구가 되는 모습을 보여주고 있음.

신재생에너지 발전원이 단점을 지니고 있지만, 즉각적인 전력복구가 가능하다는 장점도 존재.

● 대규모 정전 대비책

전력계통에 있어서의 사고는 교통사고와 같기 때문에 항상 발생하고 막을 수가 없음(확률의 문제).

대신 교통사고가 났을 때 사망(대규모 블랙아웃)으로 연결되지 않기 위해서 다양한 보완책들을 필요함.

○ 단기적 대응책

계통성자원 및 전압유지 자원 확보 : 동기조상기, 그리드포밍 기능을 갖춘 ESS 등

인버터 계통연계 유지기능(LVRT)을 지속적으로 개선

정전복구 프로세스 정비

○ 장기적 대응책

어떤 정전도 발생하지 않는 계통설계는 애초부터 불가능하다는 인식이 필요

AC계통에 대한 근본적인 고찰 필요 : DC설비를 통한 안정화 방안도 존재

DC설비를 AC계통 중간중간 마다 설치하여 정전이 확대되는 것에 대한 방화벽을 설치할 수 있음.

거점 별 그리드포밍 자원을 대대적으로 투자 : E-STATCOM

https://www.youtube.com/watch?v=1PUHS-QveSg&t=19s

02.05.202502:08

※ 주요 전고체 배터리 기술경로 : 폴리머계, 산화물계, 황화물계

● 폴리머계 전고체 배터리

고분자 고체전해질(Polymer Solid-state Electrolytes)은 고분자 매트릭스(예, 폴리에스터, 폴리효소 및 폴리아민 등)와 리튬염으로 구성되며, 작동 매커니즘(이온전달 매커니즘)은 일반적으로 고분자 세그먼트의 국소운동(세그먼트 이완)이 리튬 이온의 이동 경로를 제공함.

대표적인 재료는 폴리에틸렌옥사이드, 폴리아크릴로니트릴, 폴리불화비닐리덴, 폴리메탈메타크릴레이트, 폴리프로필렌옥사이드, 폴리염화비닐리덴 및 단이온성 고분자 전해질 등이 있음.

폴리머 배터리의 최대 장점은 가공이 용이하다는 점임.

○ 주요 기술적 난제

1) 낮은 실온 전도도 : 고온 작동을 위한 새로운 폴리머 합성 기술 개발이 필요함.

2) 큰 계면 임피던스(전류의 흐름을 방해하는 저항 값) : 전극과 고체 전해질 사이의 접촉이 불량하여 전하 전달 시 저항이 높음.

3) 기계적 특성 : 유연성과 강도를 균형있게 조절하여 리튬 덴드라이트를 억제해야 함.

4) 사이클(수명) : 계면 부반응이 장기간 충반전 후 증가할 수 있음.

● 산화물계 전고체 배터리

산화물계 고체전해질(Oxide Solid-State Electrolytes)은 금속 산화물의 성격을 지닌 무기 고체 이온 전도체로, 결정 구조의 결함이나 채널을 통해 리튬이온(또는 나트륨 이온 등)의 효율적인 이동을 구현할 수 있음.

대표적인 재료로는

1) 가넷 산화물(LLZO) : 예, Li7LA3Zr2O12는 도핑(AL, TA, NB)을 통해 입방상 구조를 안정화할 수 있음.

2) 페로브스카이트 산화물(LLTO) : 예, Li3xLa2/3-xTiO3는 이온 전도도가 높지만 리튬 금속 음극에서 불안정함.

3) NASICON형 산화물 : NASICON형 구조 고체 전해질의 일반식은 Li[A2B3O12]이며, 여기서 A와 B는 각각 4가 및 5가 골격 이온을 나타냄.

일반적인 NASICON구조의 고체 전해질은 화학적 조성에 따라 LiZr2(PO4)3(LZP), LiTi2(PO4)3(LTP) 및 LiGe2(PO4)3(LGP)로 나눌 수 있음.

4) LiPON 필름 : 비정질 리튬 인산염 질소 전해질, 필름 배터리에 사용되며 전도도는 낮지만 계면 안정성이 우수함.

○ 핵심장점

1) 높은 이온 전도도 : 일부 산화물(LLZO 등)의 실온 전도도는 액체 전해액에 가깝고 가열 없이 작동할 수 있음.

2) 우수한 안정성 : 우수한 열 안정성 및 기계적 특성, 우수한 고온 내성, 공기 안정성, 리튬 덴트라이트 방지

3) 넓은 전기화학적 창은 고에너지 밀도 양극재료에 적합함.

○ 주요 기술적 난제

1) 인터페이스 문제

1-1) 강성접촉 : 산화물의 높은 경도와 전극과의 접촉불량으로 인해 계면 임피던스가 커짐.

1-2) 화학적 호환성 : 일부 재료(예, LATP)는 리튬 금속과 반응하여 불활성화 층을 형성하여 저항을 증가시킴

2) 강한 취성(재료가 외부힘에 의해 쉽게 깨지거나 부서지는 성질) : 기계적 가공이 어렵고 초박형 전해질 층을 만들기 어려움

3) 비용 및 공정 : 고온소결은 에너지 소비가 높고, 필름 기술의 비용이 비쌈.

● 황화물계 전고체 배터리

황화물 고체 전해질(Sulfide Solid-State Electrolytes)은 황화물을 베이스로 하는 무기 고체 이온 전도체의 일종으로 황으로 구성된 유연한 결정구조를 통해 리튬이온의 효율적인 이동을 구현할 수 있음.

실온 이온 전도도는 액체 전해액에 필적하거나 그 이상일 수도 있어, 현재 전고체 배터리 분야에서 가장 뜨거운 분야임.

대표적인 재료로는

1) Li-P-S 계통

1-1) 75Li2S-25P2S5(Li3PS4) : 리튬 안정성과 공기 안정성이 우수함.

1-2) 70Li2S30P2S5(Li7P3S11) : 이온전도도가 높음.

2) Li11-xM2-xP1+xS12(M=Ge, Sn, Si) 계통

2-1) Li2S-GeS2-P2S5는 이온전도도가 높음.

3) Li6PS5X(X=CI, Br, I) 계통

3-1) Li10GeP2S12 전해질에 비해 Li6PS5X는 화학적 및 전기화학적 안정성이 더 우수함.

○ 핵심장점

1) 매우 높은 이온 전도도 : 실온 성능이 우수하고(Li10GeP2S12가 10-2S/cm 수준에 도달함), 가열 없이 효율적으로 작동할 수 있음.

2) 우수한 계면 접촉 : 황화물질은 표면이 부드럽고 전극과 밀접하게 접촉하기 쉬워 계면 임피던스를 감소시킴.

3) 넓은 전압 창 : 고전압 양극(고니켈 삼원계 재료 등)에 적합함.

○ 주요 기술적 난제

1) 낮은 화학적 안정성 : 공기 중의 수증기와 반응하여 독성가스인 H2S를 생성하기 쉬워, 매우 엄격한 불활성 대기 보호(예, 글로브 박스)가 필요함.

리튬금속 음극과 장기간 접촉하면 계면 부동태화층(예, Li2S)이 형성될 수 있음.

2) 기계적 강도가 낮고 성질이 부드러워 덴트라이트를 억제하기 어려움 (복합 강화 재료가 필요함)

3) 비용 및 공정 : Ge원소는 고가이며(예, LGPS) 합성공정은 산소와 습도를 엄격하게 제어해야 함.

3가지 고체 전해질 기술 중, 산화물 전해질이 가장 빠르게 발전하고 있으며, 반고체 및 준고체 배터리는 단기적으로 대량 생산이 가능할 것으로 기대됨.

황화물 전해질은 생산비용이 높고 기술적 어려움이 있음에도 불구하고 높은 잠재력을 지니고 있음.

자료인용 : Shengang Securities 발간 “가속 발전하고 있는 전고체배터리 산업” (2025. 04. 29)

● 폴리머계 전고체 배터리

고분자 고체전해질(Polymer Solid-state Electrolytes)은 고분자 매트릭스(예, 폴리에스터, 폴리효소 및 폴리아민 등)와 리튬염으로 구성되며, 작동 매커니즘(이온전달 매커니즘)은 일반적으로 고분자 세그먼트의 국소운동(세그먼트 이완)이 리튬 이온의 이동 경로를 제공함.

대표적인 재료는 폴리에틸렌옥사이드, 폴리아크릴로니트릴, 폴리불화비닐리덴, 폴리메탈메타크릴레이트, 폴리프로필렌옥사이드, 폴리염화비닐리덴 및 단이온성 고분자 전해질 등이 있음.

폴리머 배터리의 최대 장점은 가공이 용이하다는 점임.

○ 주요 기술적 난제

1) 낮은 실온 전도도 : 고온 작동을 위한 새로운 폴리머 합성 기술 개발이 필요함.

2) 큰 계면 임피던스(전류의 흐름을 방해하는 저항 값) : 전극과 고체 전해질 사이의 접촉이 불량하여 전하 전달 시 저항이 높음.

3) 기계적 특성 : 유연성과 강도를 균형있게 조절하여 리튬 덴드라이트를 억제해야 함.

4) 사이클(수명) : 계면 부반응이 장기간 충반전 후 증가할 수 있음.

● 산화물계 전고체 배터리

산화물계 고체전해질(Oxide Solid-State Electrolytes)은 금속 산화물의 성격을 지닌 무기 고체 이온 전도체로, 결정 구조의 결함이나 채널을 통해 리튬이온(또는 나트륨 이온 등)의 효율적인 이동을 구현할 수 있음.

대표적인 재료로는

1) 가넷 산화물(LLZO) : 예, Li7LA3Zr2O12는 도핑(AL, TA, NB)을 통해 입방상 구조를 안정화할 수 있음.

2) 페로브스카이트 산화물(LLTO) : 예, Li3xLa2/3-xTiO3는 이온 전도도가 높지만 리튬 금속 음극에서 불안정함.

3) NASICON형 산화물 : NASICON형 구조 고체 전해질의 일반식은 Li[A2B3O12]이며, 여기서 A와 B는 각각 4가 및 5가 골격 이온을 나타냄.

일반적인 NASICON구조의 고체 전해질은 화학적 조성에 따라 LiZr2(PO4)3(LZP), LiTi2(PO4)3(LTP) 및 LiGe2(PO4)3(LGP)로 나눌 수 있음.

4) LiPON 필름 : 비정질 리튬 인산염 질소 전해질, 필름 배터리에 사용되며 전도도는 낮지만 계면 안정성이 우수함.

○ 핵심장점

1) 높은 이온 전도도 : 일부 산화물(LLZO 등)의 실온 전도도는 액체 전해액에 가깝고 가열 없이 작동할 수 있음.

2) 우수한 안정성 : 우수한 열 안정성 및 기계적 특성, 우수한 고온 내성, 공기 안정성, 리튬 덴트라이트 방지

3) 넓은 전기화학적 창은 고에너지 밀도 양극재료에 적합함.

○ 주요 기술적 난제

1) 인터페이스 문제

1-1) 강성접촉 : 산화물의 높은 경도와 전극과의 접촉불량으로 인해 계면 임피던스가 커짐.

1-2) 화학적 호환성 : 일부 재료(예, LATP)는 리튬 금속과 반응하여 불활성화 층을 형성하여 저항을 증가시킴

2) 강한 취성(재료가 외부힘에 의해 쉽게 깨지거나 부서지는 성질) : 기계적 가공이 어렵고 초박형 전해질 층을 만들기 어려움

3) 비용 및 공정 : 고온소결은 에너지 소비가 높고, 필름 기술의 비용이 비쌈.

● 황화물계 전고체 배터리

황화물 고체 전해질(Sulfide Solid-State Electrolytes)은 황화물을 베이스로 하는 무기 고체 이온 전도체의 일종으로 황으로 구성된 유연한 결정구조를 통해 리튬이온의 효율적인 이동을 구현할 수 있음.

실온 이온 전도도는 액체 전해액에 필적하거나 그 이상일 수도 있어, 현재 전고체 배터리 분야에서 가장 뜨거운 분야임.

대표적인 재료로는

1) Li-P-S 계통

1-1) 75Li2S-25P2S5(Li3PS4) : 리튬 안정성과 공기 안정성이 우수함.

1-2) 70Li2S30P2S5(Li7P3S11) : 이온전도도가 높음.

2) Li11-xM2-xP1+xS12(M=Ge, Sn, Si) 계통

2-1) Li2S-GeS2-P2S5는 이온전도도가 높음.

3) Li6PS5X(X=CI, Br, I) 계통

3-1) Li10GeP2S12 전해질에 비해 Li6PS5X는 화학적 및 전기화학적 안정성이 더 우수함.

○ 핵심장점

1) 매우 높은 이온 전도도 : 실온 성능이 우수하고(Li10GeP2S12가 10-2S/cm 수준에 도달함), 가열 없이 효율적으로 작동할 수 있음.

2) 우수한 계면 접촉 : 황화물질은 표면이 부드럽고 전극과 밀접하게 접촉하기 쉬워 계면 임피던스를 감소시킴.

3) 넓은 전압 창 : 고전압 양극(고니켈 삼원계 재료 등)에 적합함.

○ 주요 기술적 난제

1) 낮은 화학적 안정성 : 공기 중의 수증기와 반응하여 독성가스인 H2S를 생성하기 쉬워, 매우 엄격한 불활성 대기 보호(예, 글로브 박스)가 필요함.

리튬금속 음극과 장기간 접촉하면 계면 부동태화층(예, Li2S)이 형성될 수 있음.

2) 기계적 강도가 낮고 성질이 부드러워 덴트라이트를 억제하기 어려움 (복합 강화 재료가 필요함)

3) 비용 및 공정 : Ge원소는 고가이며(예, LGPS) 합성공정은 산소와 습도를 엄격하게 제어해야 함.

3가지 고체 전해질 기술 중, 산화물 전해질이 가장 빠르게 발전하고 있으며, 반고체 및 준고체 배터리는 단기적으로 대량 생산이 가능할 것으로 기대됨.

황화물 전해질은 생산비용이 높고 기술적 어려움이 있음에도 불구하고 높은 잠재력을 지니고 있음.

자료인용 : Shengang Securities 발간 “가속 발전하고 있는 전고체배터리 산업” (2025. 04. 29)

18.05.202502:59

※ 분산에너지법 : 가상발전소(VPP) 및 지역별 전기요금 차별화를 통한 지역경제 활성화

1) 재생에너지의 확대로 인해 기존 중앙집중식 전력 운영체계에서 분산형 전력 운영체계로의 전환이 필요한 시점.

2) 분산에너지가 활성화되면, 전력계통 안정성을 확보할 수 있고 전력을 생산하는 지역에서 소비를 하여 지역경제 활성화에 도움을 줄 수 있음.

수도권에 집중되어 있는 전력수요를 전력을 발전하는 지역으로 옮기는 것이 분산에너지법의 지향점임.

3) 공급자측면에서 분산에너지 법 도입의 핵심은 VPP(가상발전소)임.

VPP는 소규모 분산에너지 자원들을 ICT기술을 통해 하나의 발전소처럼 운영할 수 있고, 전력 도매시장에서 대형발전설비와 동일한 지위를 확보할 수 있게 됨.

4) 분산에너지법은 지역별로 전기요금 차등을 둘 수 있게 한 조항이 있음.

전국 단일 요금제가 송배전 비용을 반영하는 지역별 전기요금 차별화의 근거를 마련해 주었음.

전력수요자가 전력요금이 낮은 지역을 중심으로 모이게 될 수 있으며, 이는 분산에너지의 장점을 극대화할 수 있으며 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 수 있음.

● 분산에너지활성화특별법으로 인한 전력산업 생태계 변화 전망 (SK에코플랜트/이태의 에너지경제연구원 연구의원, 2024. 01. 26)

중앙 집중형으로 운영되던 전력 시스템의 지역 단위 분산을 골자로 하는 ‘에너지 생산, 소비의 지역단위 에너지시스템 구축을 위한 분산에너지활성화 특별법’이 2024년 6월부터 시행되었음.

○ 늘어난 재생에너지 관리를 위한 해답 ‘분산에너지 시스템’

다른 나라들이 2050년까지 탄소중립을 위해 나가고 있지만, 한국은 주요국 대비 보다 급격한 온실가스 감축이 필요함.

급진적인 온실가스 감축을 위한 정책 중심에는 ‘전력’이 있음.

한국은 그동안 석탄화력 발전과 원자력 발전을 중심으로 전력을 생산해 왔지만 점차 재생에너지의 비중이 증가하고 있음.

재생에너지가 처음 도입되던 2010년 초, 전력거래소는 약 500여기의 발전기를 모니터링하고 이중 절반 수준의 설비를 활용해 전력계통을 운영했음.

하지만 2024년 1월 기준 태양광 및 풍력 설비의 수만 13만개를 넘게 되었고, 향후 10년 내 재생에너지 설비 수는 최소 두 배 이상 증가할 것으로 전망되고 있음.

이런 상황에서 기존의 중앙집중형 운영체계로 이들 발전설비들을 모두 모니터링하고 운영하는 것은 어려워지고 있음.

분산형 운영체계로의 전환이 필요한 시점임.

○ 전력시스템 안정화를 위한 수요지 중심의 전력분산

중앙집중식 공급 시스템을 수요지 인근에서 에너지를 생산하는 분산에너지 시스템으로 전환하면 계통안전성을 확보할 수 있음.

분산에너지가 활성화돼 지역에서 생산한 전력을 지역에서 직접 소비할 수 있는 상황이 되면, 중앙 계통에 문제가 발생해도 독립적인 에너지 생산과 소비가 가능한 안정적인 전력시스템을 구성할 수 있게 됨.

재생에너지는 수요지 인근에 설치해 전력 수요를 분산할 수 있음.

하지만 국내 현실에서 재생에너지는 수요지와 떨어진 곳을 중심으로 보급이 진행되었음.

때문에 지역별 전력의 공급과 수요는 불균형 함.

수요가 적은 전남에는 재생에너지 공급이 많고, 강원에서는 화력발전의 공급이 많으나 수요가 적음. 때문에 이들 지역에서 수도권으로 전력을 보내기 위한 송전선로 이슈가 쟁점이 되고 있음.

○ 분산에너지활성화특별법 도입으로 인한 공급자, 수요자, 전력시장의 변화

분산에너지법은 공급자측과 수요차측, 그리고 전력시장 측면에서 살펴볼 수 있음.

1) 공급자측 : 분산에너지 법 도입의 핵심은 VPP(가상 발전소)

공급자측에서 가장 눈에 띄는 제도는 VPP(가상발전소/통합발전소)임.

현재 분산자원들이 통합된 관리체계 없이 급전지시(전력거래소가 전력 수급 균형 유지와 전력계통의 안정적인 유지를 위해 수요와 공급을 확인하면서 발전시설에 발전 여부를 직접지시)로 운영되고 있음.

VPP를 도입하게 되면 소규모 분산에너지 자원들을 ICT 기술을 이용해 연결한 뒤 통합적으로 제어해 하나의 발전소처럼 운영할 수 있어, 도매시장에서 대형 발전설비와 동일한 지위를 확보할 수 있을 것.

향후 VPP는 전력도매시장 뿐 아니라 특화지역 전력판매형 VPP와 같은 방식으로 전력 소매시장에 진출할 수도 있음.

2) 수요자측 : 전력시장을 뒤바꿀 ‘분산에너지활성화 특별법

지금까지 수도권에 집중돼 있던 전력 수요를 전력을 발전하는 지역으로 옮기는 것이 분산에너지법의 지향점이기 때문.

실제 분산 에너지법에는 수도권 등 계통포화 지역에 대규모 전력소비자가 입주하는 경우 전력계통영향평가 결과를 산업통상자원부에 제출하도록 의무화하는 조항이 있음.

이를 통해 전력공급자는 계통포화를 회피하기 위해 전력공급을 거부할 수 있음.

이렇게 되면 대규모 전력사용자는 전력계통이 혼잡하지 않은 지역으로 이동할 수 있으며, 이는 전력수요 분산 가능성을 높이게 됨.

또한 대규모 전력사용자에게 분산에너지 설치 의무가 부여됨.

설치 의무지역은 택지개발, 도시개발, 혁신도시 및 산업단지 등 대규모 전력소비가 가능한 지역을 중심으로 선정되며, 이때 분산에너지에는 재생에너지, 연료전지, SMR, 지역난방까지 포함됨.

분산에너지 설치 의무는 지역의 전력자립률이 낮은 지역부터 설치의무가 될 가능성이 높음. 또한 의무적으로 설치해야 할 분산에너지 비율도 점진적으로 확대될 것.

지역별로 전기요금 차등을 둘 수 있도록 한 조항도 전력 수요자에게 영향을 줄 수 있음.

지금까지 전국에 단일 요금제가 적용됐지만, 분산에너지법은 송배전 비용 등을 반영해 전기요금을 지역별로 다르게 시행할 수 있는 근거를 마련하였음.

이렇게 되면 전력수요자가 송배전 이용요금이 낮은 지역을 중심으로 모이게 돼 분산에너지의 장점이 발휘될 수 있음.

다만 전기요금 정상화가 필요한 현시점에서 요금 수준을 낮추는 방향으로 지역별 전기요금에 차등을 두기는 불가능하여, 요금을 현실화하는 과정에서 자급률이 높은 지역이 상대적으로 낮은 전기료가 가능함.

3) 전력시장측

분산에너지법은 배전망에 적합한 설비를 설치, 관리할 뿐 아니라 안정적인 운영까지 책임지는 배전사업자를 지정하는 근거를 마련하였음.

분산에너지법은 분산에너지 특화지역을 지정해 규제 샌드박스로 활용할 수도 있음.

VPP와 다양한 분산자원이 기존 시스템과 연계 운영되기 위해서 전력시장구조의 전반적인 개편이 요구됨.

발전사업자의 전력직접판매를 가능하게 하는 전기사업법 개정안의 통과는 분산에너지 시스템 발전에 기여를 할 수 있음.

기존에는 소매가격이 한전을 통해 단일가격으로 형성됐다면, 이를 통해 발전사업자와 전력 수요자가 개별적으로 가격을 결정할 수 있게 되었음.

https://news.skecoplant.com/plant-tomorrow/14831/

1) 재생에너지의 확대로 인해 기존 중앙집중식 전력 운영체계에서 분산형 전력 운영체계로의 전환이 필요한 시점.

2) 분산에너지가 활성화되면, 전력계통 안정성을 확보할 수 있고 전력을 생산하는 지역에서 소비를 하여 지역경제 활성화에 도움을 줄 수 있음.

수도권에 집중되어 있는 전력수요를 전력을 발전하는 지역으로 옮기는 것이 분산에너지법의 지향점임.

3) 공급자측면에서 분산에너지 법 도입의 핵심은 VPP(가상발전소)임.

VPP는 소규모 분산에너지 자원들을 ICT기술을 통해 하나의 발전소처럼 운영할 수 있고, 전력 도매시장에서 대형발전설비와 동일한 지위를 확보할 수 있게 됨.

4) 분산에너지법은 지역별로 전기요금 차등을 둘 수 있게 한 조항이 있음.

전국 단일 요금제가 송배전 비용을 반영하는 지역별 전기요금 차별화의 근거를 마련해 주었음.

전력수요자가 전력요금이 낮은 지역을 중심으로 모이게 될 수 있으며, 이는 분산에너지의 장점을 극대화할 수 있으며 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 수 있음.

● 분산에너지활성화특별법으로 인한 전력산업 생태계 변화 전망 (SK에코플랜트/이태의 에너지경제연구원 연구의원, 2024. 01. 26)

중앙 집중형으로 운영되던 전력 시스템의 지역 단위 분산을 골자로 하는 ‘에너지 생산, 소비의 지역단위 에너지시스템 구축을 위한 분산에너지활성화 특별법’이 2024년 6월부터 시행되었음.

○ 늘어난 재생에너지 관리를 위한 해답 ‘분산에너지 시스템’

다른 나라들이 2050년까지 탄소중립을 위해 나가고 있지만, 한국은 주요국 대비 보다 급격한 온실가스 감축이 필요함.

급진적인 온실가스 감축을 위한 정책 중심에는 ‘전력’이 있음.

한국은 그동안 석탄화력 발전과 원자력 발전을 중심으로 전력을 생산해 왔지만 점차 재생에너지의 비중이 증가하고 있음.

재생에너지가 처음 도입되던 2010년 초, 전력거래소는 약 500여기의 발전기를 모니터링하고 이중 절반 수준의 설비를 활용해 전력계통을 운영했음.

하지만 2024년 1월 기준 태양광 및 풍력 설비의 수만 13만개를 넘게 되었고, 향후 10년 내 재생에너지 설비 수는 최소 두 배 이상 증가할 것으로 전망되고 있음.

이런 상황에서 기존의 중앙집중형 운영체계로 이들 발전설비들을 모두 모니터링하고 운영하는 것은 어려워지고 있음.

분산형 운영체계로의 전환이 필요한 시점임.

○ 전력시스템 안정화를 위한 수요지 중심의 전력분산

중앙집중식 공급 시스템을 수요지 인근에서 에너지를 생산하는 분산에너지 시스템으로 전환하면 계통안전성을 확보할 수 있음.

분산에너지가 활성화돼 지역에서 생산한 전력을 지역에서 직접 소비할 수 있는 상황이 되면, 중앙 계통에 문제가 발생해도 독립적인 에너지 생산과 소비가 가능한 안정적인 전력시스템을 구성할 수 있게 됨.

재생에너지는 수요지 인근에 설치해 전력 수요를 분산할 수 있음.

하지만 국내 현실에서 재생에너지는 수요지와 떨어진 곳을 중심으로 보급이 진행되었음.

때문에 지역별 전력의 공급과 수요는 불균형 함.

수요가 적은 전남에는 재생에너지 공급이 많고, 강원에서는 화력발전의 공급이 많으나 수요가 적음. 때문에 이들 지역에서 수도권으로 전력을 보내기 위한 송전선로 이슈가 쟁점이 되고 있음.

○ 분산에너지활성화특별법 도입으로 인한 공급자, 수요자, 전력시장의 변화

분산에너지법은 공급자측과 수요차측, 그리고 전력시장 측면에서 살펴볼 수 있음.

1) 공급자측 : 분산에너지 법 도입의 핵심은 VPP(가상 발전소)

공급자측에서 가장 눈에 띄는 제도는 VPP(가상발전소/통합발전소)임.

현재 분산자원들이 통합된 관리체계 없이 급전지시(전력거래소가 전력 수급 균형 유지와 전력계통의 안정적인 유지를 위해 수요와 공급을 확인하면서 발전시설에 발전 여부를 직접지시)로 운영되고 있음.

VPP를 도입하게 되면 소규모 분산에너지 자원들을 ICT 기술을 이용해 연결한 뒤 통합적으로 제어해 하나의 발전소처럼 운영할 수 있어, 도매시장에서 대형 발전설비와 동일한 지위를 확보할 수 있을 것.

향후 VPP는 전력도매시장 뿐 아니라 특화지역 전력판매형 VPP와 같은 방식으로 전력 소매시장에 진출할 수도 있음.

2) 수요자측 : 전력시장을 뒤바꿀 ‘분산에너지활성화 특별법

지금까지 수도권에 집중돼 있던 전력 수요를 전력을 발전하는 지역으로 옮기는 것이 분산에너지법의 지향점이기 때문.

실제 분산 에너지법에는 수도권 등 계통포화 지역에 대규모 전력소비자가 입주하는 경우 전력계통영향평가 결과를 산업통상자원부에 제출하도록 의무화하는 조항이 있음.

이를 통해 전력공급자는 계통포화를 회피하기 위해 전력공급을 거부할 수 있음.

이렇게 되면 대규모 전력사용자는 전력계통이 혼잡하지 않은 지역으로 이동할 수 있으며, 이는 전력수요 분산 가능성을 높이게 됨.

또한 대규모 전력사용자에게 분산에너지 설치 의무가 부여됨.

설치 의무지역은 택지개발, 도시개발, 혁신도시 및 산업단지 등 대규모 전력소비가 가능한 지역을 중심으로 선정되며, 이때 분산에너지에는 재생에너지, 연료전지, SMR, 지역난방까지 포함됨.

분산에너지 설치 의무는 지역의 전력자립률이 낮은 지역부터 설치의무가 될 가능성이 높음. 또한 의무적으로 설치해야 할 분산에너지 비율도 점진적으로 확대될 것.

지역별로 전기요금 차등을 둘 수 있도록 한 조항도 전력 수요자에게 영향을 줄 수 있음.

지금까지 전국에 단일 요금제가 적용됐지만, 분산에너지법은 송배전 비용 등을 반영해 전기요금을 지역별로 다르게 시행할 수 있는 근거를 마련하였음.

이렇게 되면 전력수요자가 송배전 이용요금이 낮은 지역을 중심으로 모이게 돼 분산에너지의 장점이 발휘될 수 있음.

다만 전기요금 정상화가 필요한 현시점에서 요금 수준을 낮추는 방향으로 지역별 전기요금에 차등을 두기는 불가능하여, 요금을 현실화하는 과정에서 자급률이 높은 지역이 상대적으로 낮은 전기료가 가능함.

3) 전력시장측

분산에너지법은 배전망에 적합한 설비를 설치, 관리할 뿐 아니라 안정적인 운영까지 책임지는 배전사업자를 지정하는 근거를 마련하였음.

분산에너지법은 분산에너지 특화지역을 지정해 규제 샌드박스로 활용할 수도 있음.

VPP와 다양한 분산자원이 기존 시스템과 연계 운영되기 위해서 전력시장구조의 전반적인 개편이 요구됨.

발전사업자의 전력직접판매를 가능하게 하는 전기사업법 개정안의 통과는 분산에너지 시스템 발전에 기여를 할 수 있음.

기존에는 소매가격이 한전을 통해 단일가격으로 형성됐다면, 이를 통해 발전사업자와 전력 수요자가 개별적으로 가격을 결정할 수 있게 되었음.

https://news.skecoplant.com/plant-tomorrow/14831/

Log in to unlock more functionality.