Виртуальный музей химии

https://chem-museum.ru

Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-508 от 02.05.2024 #десятилетиенауки #МинобрнаукиРоссии #популяризациянауки

Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-508 от 02.05.2024 #десятилетиенауки #МинобрнаукиРоссии #популяризациянауки

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocationРосія

LanguageOther

Channel creation dateMay 04, 2024

Added to TGlist

Aug 02, 2024Latest posts in group "Виртуальный музей химии"

12.05.202517:11

День в истории химии: Юстус фон Либих

Если бы Нобелевская премия существовала в XIX веке, то человек, который родился ровно 222 года назад в Дармштадте, почти наверняка получил бы ее не за что-то конкретное, а «по совокупности».

Действительно, Юстус фон Либих сделал для химии очень много. Тут и работы по структуре органических соединений (его с Вёлером одновременный синтез циановой и фульминовой кислот в итоге привел к идее изомерии), и огромный вклад в создание и популяризацию лабораторных приборов (и это не только холодильник Либиха, который тот не изобретал), и де-факто, создание агрохимии как таковой. Могучий был человечище!

#деньвисториихимии

Если бы Нобелевская премия существовала в XIX веке, то человек, который родился ровно 222 года назад в Дармштадте, почти наверняка получил бы ее не за что-то конкретное, а «по совокупности».

Действительно, Юстус фон Либих сделал для химии очень много. Тут и работы по структуре органических соединений (его с Вёлером одновременный синтез циановой и фульминовой кислот в итоге привел к идее изомерии), и огромный вклад в создание и популяризацию лабораторных приборов (и это не только холодильник Либиха, который тот не изобретал), и де-факто, создание агрохимии как таковой. Могучий был человечище!

#деньвисториихимии

11.05.202506:23

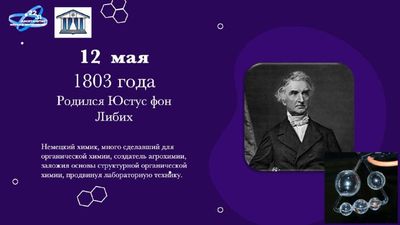

В конце весны 1880 года Д.И. Менделеев был командирован на Кавказ для изучения кавказских нефтяных источников и оценки состояния нефтяной промышленности. В поездке его сопровождал старший сын Владимир.

28 и 29 мая Дмитрий Иванович посетил нефтяные промыслы Гаджи Тагиева и братьев Саркисовых на Бейбате и вместе с сыном присутствовал при открытии нефтяного фонтана, названного в честь первенца учёного «Владимир Менделеев».

Позднее, в письме от 12 августа 1880 года в Боблово, Менделеев писал сыну:

#СПбГУ #Музей_Менделеева_СПбГУ #Менделеев #Менделеев_факты

28 и 29 мая Дмитрий Иванович посетил нефтяные промыслы Гаджи Тагиева и братьев Саркисовых на Бейбате и вместе с сыном присутствовал при открытии нефтяного фонтана, названного в честь первенца учёного «Владимир Менделеев».

Позднее, в письме от 12 августа 1880 года в Боблово, Менделеев писал сыну:

«Тебе, Володя, похвалы из Баку, твой фонтан дал целое озеро нефти, не могут удержать».

#СПбГУ #Музей_Менделеева_СПбГУ #Менделеев #Менделеев_факты

09.05.202519:05

Химический полк. Коктейль Молотова

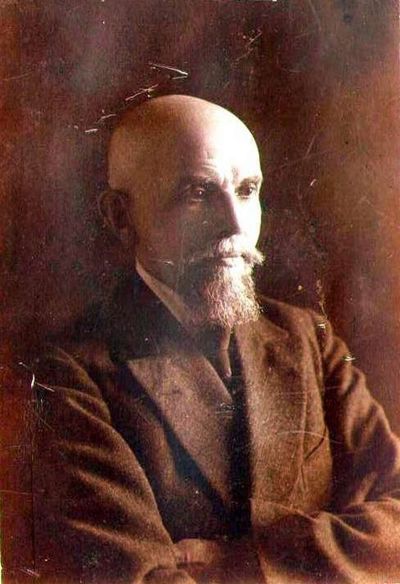

Еще один участник нашего химического полка - специалист по химии фосфора, Семен Исаакович Вольфкович, уроженец современной Одесской области (г. Ананьев). В мирной жизни был специалистом по фосфорным удобрениям, разрабатывал технологии их производства в МВТУ им. Баумана, и в 1939 году стал членом-корреспондентом АН СССР.

В военное время под его руководством были разработаны зажигательные смеси на основе фосфора и серы, которыми наполняли как бутылки («коктейль Молотова»), так и ампулы для ампулометов, активно применявшихся в первую половину войны.

#химическийполк

Еще один участник нашего химического полка - специалист по химии фосфора, Семен Исаакович Вольфкович, уроженец современной Одесской области (г. Ананьев). В мирной жизни был специалистом по фосфорным удобрениям, разрабатывал технологии их производства в МВТУ им. Баумана, и в 1939 году стал членом-корреспондентом АН СССР.

В военное время под его руководством были разработаны зажигательные смеси на основе фосфора и серы, которыми наполняли как бутылки («коктейль Молотова»), так и ампулы для ампулометов, активно применявшихся в первую половину войны.

#химическийполк

09.05.202517:49

Химический полк. Целлюлоза вместо ваты

Наш новый герой - герой в прямом смысле слова. Выпускник Дерптского университета, Отто Карлович Гиллер всю свою жизнь занимался бумагой и целлюлозой. Учился в Бельгии, работал в Вологде, затем переехал в Москву в ЦНИИ Бумаги. Перед войной уже в почтенном возрасте получил Героя Социалистического труда.

В войну институт эвакуировали в Краснокамск, где Гиллер разработал особый вид целлюлозы, которая смогла заменить гигроскопичную вату, необходимую военным медикам. Увы, в том же 1942 году Гиллер скончался в Краснокамске от воспаления легких.

К слову, двое сыновей Гиллера пошли по стопам отца. Один, Андрей, остался в Лениграде и погиб в блокаду, а Борис Оттович Гиллер поехал в Архангельск, где «поднимал» Соломбальский ЦБК.

#химическийполк

Наш новый герой - герой в прямом смысле слова. Выпускник Дерптского университета, Отто Карлович Гиллер всю свою жизнь занимался бумагой и целлюлозой. Учился в Бельгии, работал в Вологде, затем переехал в Москву в ЦНИИ Бумаги. Перед войной уже в почтенном возрасте получил Героя Социалистического труда.

В войну институт эвакуировали в Краснокамск, где Гиллер разработал особый вид целлюлозы, которая смогла заменить гигроскопичную вату, необходимую военным медикам. Увы, в том же 1942 году Гиллер скончался в Краснокамске от воспаления легких.

К слову, двое сыновей Гиллера пошли по стопам отца. Один, Андрей, остался в Лениграде и погиб в блокаду, а Борис Оттович Гиллер поехал в Архангельск, где «поднимал» Соломбальский ЦБК.

#химическийполк

09.05.202515:38

Химический полк. Бронестекла

Очередной химик в нашей шеренге ученых, помогавших фронту - физикохимик, профессор МХТИ имени Д.И. Менделеева (ныне - РХТУ), специалист по стеклам и ситаллам Исаак Ильич Китайгородский.

Выпускник Киевского политеха, Китайгородский был одним из основателей современной науки о стеклах, и поэтому неудивительно, что именно под его руководством были разработаны отечественные бронестекла для советских боевых самолетов.

#химическийполк

Очередной химик в нашей шеренге ученых, помогавших фронту - физикохимик, профессор МХТИ имени Д.И. Менделеева (ныне - РХТУ), специалист по стеклам и ситаллам Исаак Ильич Китайгородский.

Выпускник Киевского политеха, Китайгородский был одним из основателей современной науки о стеклах, и поэтому неудивительно, что именно под его руководством были разработаны отечественные бронестекла для советских боевых самолетов.

#химическийполк

09.05.202514:01

Химический полк. Бронебойный сердечник

Наш следующий участник химического полка - академик Николай Тимофеевич Гудцов, металловед, выпускник Питерского политеха и сотрудник Института металловедения им. А.А. Байкова.

Однако в 1943 году его группа - в сотрудничестве с коллегами из ИОНХ АН СССР (тогда еще не имени Н.С.Курнакова) создала специальную рецептуру стали для создания особо прочных сердечников для бронебойных снарядов калибром 45, 57 и 76 миллиметров.

#химическийполк

Наш следующий участник химического полка - академик Николай Тимофеевич Гудцов, металловед, выпускник Питерского политеха и сотрудник Института металловедения им. А.А. Байкова.

Однако в 1943 году его группа - в сотрудничестве с коллегами из ИОНХ АН СССР (тогда еще не имени Н.С.Курнакова) создала специальную рецептуру стали для создания особо прочных сердечников для бронебойных снарядов калибром 45, 57 и 76 миллиметров.

#химическийполк

09.05.202512:29

Химический полк. Бензостойкий каучук

Следующий ученый в нашем химическом полку - человек, еще до войны ставший известным благодаря своим работам по элементоорганической химии. Будущий декан химфака МГУ, будущий президент АН СССР, будущий автор популярнейшего учебника по органической химии, Александр Николаевич Несмеянов в годы войны вместе с Институтом органической химии работал в Казани.

Под его руководством был разработан бензостойкий (тиокольный или полисульфидный) каучук, который стал основой для самозатягивающихся баков советских боевых самолетов.

#химическийполк

Следующий ученый в нашем химическом полку - человек, еще до войны ставший известным благодаря своим работам по элементоорганической химии. Будущий декан химфака МГУ, будущий президент АН СССР, будущий автор популярнейшего учебника по органической химии, Александр Николаевич Несмеянов в годы войны вместе с Институтом органической химии работал в Казани.

Под его руководством был разработан бензостойкий (тиокольный или полисульфидный) каучук, который стал основой для самозатягивающихся баков советских боевых самолетов.

#химическийполк

09.05.202511:04

Химический полк. Паста Постовского

Наш следующий герой - химик-органик, одессит, ученик нобелевского лауреата Ханса Фишера, Исаак Яковлевич Постовский, талантливейший ученый (о чем говорит, например, степень доктора химических наук без защиты дисстертации).

В годы войны Постовский, работавший в Свердловске, организовал на местном химфармзаводе промышленное производство сульфаниламидных препаратов, спасших множество жизней раненых солдат. Сам ученый прославился авторством специальной комбинации сульфаниламидных препаратов и бентонитовой глины, которая применялась для лечения труднозаживляющихся ран. Эта смесь получила название «паста Постовского». В 1970 году Исаак Яковлевич избран действительным членом АН СССР.

#химическийполк

Наш следующий герой - химик-органик, одессит, ученик нобелевского лауреата Ханса Фишера, Исаак Яковлевич Постовский, талантливейший ученый (о чем говорит, например, степень доктора химических наук без защиты дисстертации).

В годы войны Постовский, работавший в Свердловске, организовал на местном химфармзаводе промышленное производство сульфаниламидных препаратов, спасших множество жизней раненых солдат. Сам ученый прославился авторством специальной комбинации сульфаниламидных препаратов и бентонитовой глины, которая применялась для лечения труднозаживляющихся ран. Эта смесь получила название «паста Постовского». В 1970 году Исаак Яковлевич избран действительным членом АН СССР.

#химическийполк

09.05.202508:16

Химический полк. Родий для Родины

Осенью 1941 года аффинажный завод на Урале получил специальное правительственное задание – выпустить дополнительное количество остродефицитного, имеющего большое оборонное значение металла — родия.

Научный сотрудник Института общей и неорганической химии Вячеслав Васильевич Лебединский приехал на завод и совместно с его работниками в короткий срок разработал метод выделения благородных металлов из растворимых натриевых солей, использовав для этого «бедные» соли, накопленные заводом в течение ряда лет. В результате завод не только выполнил задание, но и значительно перевыполнил план по выпуску родия.

#химическийполк

Осенью 1941 года аффинажный завод на Урале получил специальное правительственное задание – выпустить дополнительное количество остродефицитного, имеющего большое оборонное значение металла — родия.

Научный сотрудник Института общей и неорганической химии Вячеслав Васильевич Лебединский приехал на завод и совместно с его работниками в короткий срок разработал метод выделения благородных металлов из растворимых натриевых солей, использовав для этого «бедные» соли, накопленные заводом в течение ряда лет. В результате завод не только выполнил задание, но и значительно перевыполнил план по выпуску родия.

#химическийполк

09.05.202506:17

Химический полк. Клей Назарова

Сегодня наша страна (и не только она) отмечает великий праздник - 80-летие Великой Победы. И вклад советской науки в эту победу был очень и очень велик. В том числе - вклад советских химиков. Поэтому сегодня мы, как и год назад, опубликуем несколько постов с тэгом #химическийполк о том, как химики Советского Союза приближали этот праздник.

Наш первый герой - химик-органик Иван Николаевич Назаров, ученик Алексея Фаворского. Еще до войны он выяснил, что под действием порошкообразного гидроксида калия винилацетилен реагирует с ацетоном с образованием винилацетиленового спирта, легко полимеризующийся. И когда от моряков пришел запрос в Академию наук на вещество, которым можно было бы склеивать треснувшие баки электролитов аккумуляторов подводных лодок, в Институте органической химии АН СССР решение уже было готово.

Клеем Назарова клеили все - от деталей самолетов до оптики. В 1946 году Иван Николаевич стал членом-корреспондентом АН СССР.

#химическийполк

Сегодня наша страна (и не только она) отмечает великий праздник - 80-летие Великой Победы. И вклад советской науки в эту победу был очень и очень велик. В том числе - вклад советских химиков. Поэтому сегодня мы, как и год назад, опубликуем несколько постов с тэгом #химическийполк о том, как химики Советского Союза приближали этот праздник.

Наш первый герой - химик-органик Иван Николаевич Назаров, ученик Алексея Фаворского. Еще до войны он выяснил, что под действием порошкообразного гидроксида калия винилацетилен реагирует с ацетоном с образованием винилацетиленового спирта, легко полимеризующийся. И когда от моряков пришел запрос в Академию наук на вещество, которым можно было бы склеивать треснувшие баки электролитов аккумуляторов подводных лодок, в Институте органической химии АН СССР решение уже было готово.

Клеем Назарова клеили все - от деталей самолетов до оптики. В 1946 году Иван Николаевич стал членом-корреспондентом АН СССР.

#химическийполк

Reposted from: Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)

Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)

04.05.202506:04

Шахта в Иттербю (Швеция), в которой был обнаружен гадолинит - минерал, из которого впоследствии 8 новых химических элементов. В честь Иттербю были названы 4 элемента (иттрий, тербий, эрбий и иттербий), благодаря чему этот населенный пункт стал лидером по числу упоминаний в Периодической таблице.

#историяхимии

#историяхимии

Reposted from:Живая история науки

ЖИ

04.05.202505:52

Артефакт. К 270-летию МГУ им. М.В. Ломоносова. Студенты Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова о факультетской исторической коллекции химического оборудования и материалов

В 2019 году на Химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова было положено начало новому проекту, связанному с формированием коллективной мемориальной памяти о научном и культурном наследии химии в Московском университете (мы об этом писали ). Студенты, таким образом, получают возможность изучать научную традицию своего факультета не только по учебным пособиям, но и через реальные биографии, рукописи, сохранившееся приборное оборудование, с которым работали их предшественники в университетских лабораториях. Как результат, проект способствует формированию у молодого поколения чувства преемственности, уважения к академическим ценностям и осознания своей роли в сохранении научной памяти.

https://sciencehistory.online/270msu-artefact/

В 2019 году на Химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова было положено начало новому проекту, связанному с формированием коллективной мемориальной памяти о научном и культурном наследии химии в Московском университете (мы об этом писали ). Студенты, таким образом, получают возможность изучать научную традицию своего факультета не только по учебным пособиям, но и через реальные биографии, рукописи, сохранившееся приборное оборудование, с которым работали их предшественники в университетских лабораториях. Как результат, проект способствует формированию у молодого поколения чувства преемственности, уважения к академическим ценностям и осознания своей роли в сохранении научной памяти.

https://sciencehistory.online/270msu-artefact/

28.04.202516:39

День в истории химии: Николай Ворожцов (старший)

Дюжину дюжин лет назад в Иркутске родился химик, которого часто путают с его сыном.

Обычно, когда говорят о Николае Николаевиче Ворожцове, подразумевают академика АН СССР, ученика Алексея Чичибабина, директора Научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей им. К. Е. Ворошилова (НИОПИК), в честь которого ныне назван Новосибирский институт органической химии СО РАН. Однако отец этого Ворожцова, тоже Николай Николаевич, тоже был не самым последним ученым-химиком, пусть и не стал членом Академии. И тоже в области красителей. Собственно говоря, именно Ворожцов-старший в 1916 году организовал и возглавил лабораторию «Русско-краска», которая потом превратилась в Центральную лабораторию Анилтреста, а потом - в тот самый НИОПИК, которым уже в 1940-е управлял его сын. Так что Ворожцова-старшего смело можно называть одним из отцов химии анилиновых красителей в нашей стране.

#деньвисториихимии

Дюжину дюжин лет назад в Иркутске родился химик, которого часто путают с его сыном.

Обычно, когда говорят о Николае Николаевиче Ворожцове, подразумевают академика АН СССР, ученика Алексея Чичибабина, директора Научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей им. К. Е. Ворошилова (НИОПИК), в честь которого ныне назван Новосибирский институт органической химии СО РАН. Однако отец этого Ворожцова, тоже Николай Николаевич, тоже был не самым последним ученым-химиком, пусть и не стал членом Академии. И тоже в области красителей. Собственно говоря, именно Ворожцов-старший в 1916 году организовал и возглавил лабораторию «Русско-краска», которая потом превратилась в Центральную лабораторию Анилтреста, а потом - в тот самый НИОПИК, которым уже в 1940-е управлял его сын. Так что Ворожцова-старшего смело можно называть одним из отцов химии анилиновых красителей в нашей стране.

#деньвисториихимии

15.04.202516:04

День в истории химии: Николай Семенов

129 лет назад в Саратове родился первый советский нобелевский лауреат. И первый отечественный нобелевский лауреат по химии. Еще в 1920-е годы аспиранты Николая Николаевича Семенова Юлий Харитон и Зинаида Вальта открыли, что реакция горения фосфора идет не так, как предсказывала теория Макса Боденштейна. Из этого противоречия выросла теория разветвленных цепных реакций, которая привела Семенова в 1956 году к Нобелевской премии.

Семенов был прекрасным организатором науки. Так, например, из его желания получить полигон для взрывных экспериментов под Москвой выросло то, что в итоге сейчас называется ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН - одно из крупнейших академических учреждений страны, да и сам наукоград Черноголовка появился так же.

#деньвисториихимии

129 лет назад в Саратове родился первый советский нобелевский лауреат. И первый отечественный нобелевский лауреат по химии. Еще в 1920-е годы аспиранты Николая Николаевича Семенова Юлий Харитон и Зинаида Вальта открыли, что реакция горения фосфора идет не так, как предсказывала теория Макса Боденштейна. Из этого противоречия выросла теория разветвленных цепных реакций, которая привела Семенова в 1956 году к Нобелевской премии.

Семенов был прекрасным организатором науки. Так, например, из его желания получить полигон для взрывных экспериментов под Москвой выросло то, что в итоге сейчас называется ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН - одно из крупнейших академических учреждений страны, да и сам наукоград Черноголовка появился так же.

#деньвисториихимии

14.04.202514:11

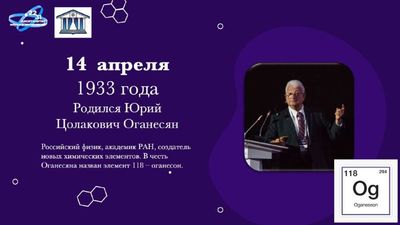

День в истории химии: Юрий Оганесян

Сегодня свои 92 года отмечает человек, которого, как и Джеймса Уотсона, хранители Музея знают лично - но в сегодняшнем случае с ним еще и работают вместе, и дружны.

Юрий Цолакович Оганесян - не химик. Он, конечно же, один из крупнейших ядерных физиков в мире, но именно его трудами расширяется Периодическая таблица химических элементов. Более того, Оганесян - один из двух ученых в истории, в честь которых при их жизни названы химические элементы.

И сегодня, в свои 92 Юрий Цолакович продолжает штурмовать новые высоты: в ОИЯИ, где он работает, на созданной им Фабрике сверхтяжелых элементов готовятся к работам по синтезу элементов номер 119 и 120.

#деньвисториихимии

Сегодня свои 92 года отмечает человек, которого, как и Джеймса Уотсона, хранители Музея знают лично - но в сегодняшнем случае с ним еще и работают вместе, и дружны.

Юрий Цолакович Оганесян - не химик. Он, конечно же, один из крупнейших ядерных физиков в мире, но именно его трудами расширяется Периодическая таблица химических элементов. Более того, Оганесян - один из двух ученых в истории, в честь которых при их жизни названы химические элементы.

И сегодня, в свои 92 Юрий Цолакович продолжает штурмовать новые высоты: в ОИЯИ, где он работает, на созданной им Фабрике сверхтяжелых элементов готовятся к работам по синтезу элементов номер 119 и 120.

#деньвисториихимии

Records

15.04.202505:45

2KSubscribers10.11.202423:59

300Citation index31.01.202523:59

2.1KAverage views per post22.02.202523:59

1.5KAverage views per ad post27.02.202515:49

10.75%ER13.02.202515:07

142.06%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

Log in to unlock more functionality.