Fotzepolitik

Сборник аналитико-публицистических текстов об образовательной политике, педагогике и городах от Артёма Н.

Связь с автором: @noscoa

Связь с автором: @noscoa

TGlist rating

0

0

TypePublic

Verification

Not verifiedTrust

Not trustedLocation

LanguageOther

Channel creation dateAug 20, 2022

Added to TGlist

Mar 15, 2025Linked chat

Latest posts in group "Fotzepolitik"

05.05.202511:46

Паркинг в русле реки в г. Будва

27.04.202509:53

Паводки этого года очень слабо освещаются нашими мейнстрим СМИ, однако, как ни странно, это не означает, что их совсем нет. Сомневаюсь, что у медиа пропал интерес к этому вопросу, — их не корми, а дай инфоповод. Вероятнее всего, это своего рода цензура, выстраданная прошлым годом.

Но, сравнивая ситуации 24-го года и настоящую в 25-ом, можно сказать, что были проделаны большие работы по исправлению ошибок по всем параметрам, и, также, стоит отметить, что подготовленность к чрезвычайным ситуациям с паводком сегодня обстоит куда лучше.

Но тут не стоит обольщаться ни руководителям на местах, в лице акиматов, ни региональным департаментам МЧС. Бесспорный рахмет тут только тем, кто непосредственно сооружал дамбы и копал отводы. Не то чтобы я захотел обесценить чужую и без того стрессовую работу, но антирекорд перелива и пик уровня в реке Есиль в моей родной СКО не достиг прошлогоднего уровня. Да и масштаб бедствия и ущерба несопоставим — все, что можно было потерять, потеряли в прошлом году. Поэтому, по достоинству оценить работу над ошибками сложно, но будем надеяться, что при гораздо более высокой паводковой угрозе никто не замешкается и отработает на отлично, сведя ущерб к минимуму.

До системного и устойчивого подхода в нашей стране еще не близко, хотя было достаточно времени поработать и выстроить ее. Но, видимо, только наше поколение способно будет это сделать качественно.

Но, сравнивая ситуации 24-го года и настоящую в 25-ом, можно сказать, что были проделаны большие работы по исправлению ошибок по всем параметрам, и, также, стоит отметить, что подготовленность к чрезвычайным ситуациям с паводком сегодня обстоит куда лучше.

Но тут не стоит обольщаться ни руководителям на местах, в лице акиматов, ни региональным департаментам МЧС. Бесспорный рахмет тут только тем, кто непосредственно сооружал дамбы и копал отводы. Не то чтобы я захотел обесценить чужую и без того стрессовую работу, но антирекорд перелива и пик уровня в реке Есиль в моей родной СКО не достиг прошлогоднего уровня. Да и масштаб бедствия и ущерба несопоставим — все, что можно было потерять, потеряли в прошлом году. Поэтому, по достоинству оценить работу над ошибками сложно, но будем надеяться, что при гораздо более высокой паводковой угрозе никто не замешкается и отработает на отлично, сведя ущерб к минимуму.

До системного и устойчивого подхода в нашей стране еще не близко, хотя было достаточно времени поработать и выстроить ее. Но, видимо, только наше поколение способно будет это сделать качественно.

21.04.202516:41

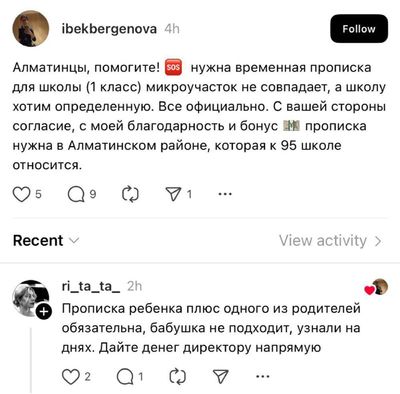

Тредс держит планку

21.04.202509:44

По какому пути движется школьное образование РФ и есть ли там что-то для казахстанцев?

Сегодняшние крупные реформы, перекраивающие школьное образование в РФ, выглядят смелыми и воспринимаются очень неоднозначно. В основном, эти реформы — а правильнее будет назвать «возвращение к советским истокам» — направлены на унификацию учебного плана и учебного процесса для школьников и педагогов в государственных общеобразовательных учреждениях.

Все эти изменения, а именно введение единых учебных материалов по всем предметам, единое расписание с учетом возрастных биоритмов, усиление идеологической составляющей в предметах и проч., могут показаться спорными, — и так оно и есть. Однако в современных реалиях, при которых живет российское общество, эти меры вполне себе оправданы и логичны. Причем в РФ уже давно назревала потребность в унификации учебного плана: первые инициативы по единому учебнику «Истории» на высоком уровне были предложены в 2013 году, а в 2016-17 году были уже представлены в школах и далее дополнялись — десятилетием раньше чем у нас, в Казахстане.

Интересным тут, хотя и неочевидным, представляется возможный скрытый эффект этих реформ — частичное решение проблемы дефицита педагогических кадров. Не секрет, что большое количество учителей покидает школы на совсем или уходит в частную практику. На мой взгляд, есть вероятность, что унифицированные программы и учебники смогут ускорить и упростить подготовку новых специалистов, предложив им стабильные условия. В этом, конечно, видится мне, и противоречие: повышение статуса педагога и, в то же время, обесценивание его педагогической экспертизы и ограничивание педагогического творчества.

Также не могу сказать, что современный гособрстандарт РФ сильно уступает образовательным стандартам из других стран, — все также вижу там нацеленность на развитие навыков 21-го века. Поэтому утверждать, что школьное образование в РФ будет потеряно, не совсем уместно, — но с последними обновлениями однобокость и идеологизированность точно повысится, как у учеников, так и учителей. Единственное, тут будет сложно получить независимую оценку качества их образования, ибо они вышли из международных исследований, поэтому придется ожидать официальные заявления от минобр РФ. Но там только будут выгодные моменты озвучены, вероятнее всего.

Казахстан хоть и имеет предпосылки, которые, рано или поздно, могут нас заставить пойти по российскому пути, но они неочевидны и, честно говоря, маловероятны. По крайней мере, я себе слабо представляю такую картину.

Понятно, что стремление продвигать выгодную историческую интерпретацию свойственно большинству государств. Но когда вариативность УМК ограничивается не только по истории, а по всем предметам, то это не про образование уже.

Хорошо, что у нас есть возможность наблюдать со стороны, а не участвовать в этом.

Сегодняшние крупные реформы, перекраивающие школьное образование в РФ, выглядят смелыми и воспринимаются очень неоднозначно. В основном, эти реформы — а правильнее будет назвать «возвращение к советским истокам» — направлены на унификацию учебного плана и учебного процесса для школьников и педагогов в государственных общеобразовательных учреждениях.

Все эти изменения, а именно введение единых учебных материалов по всем предметам, единое расписание с учетом возрастных биоритмов, усиление идеологической составляющей в предметах и проч., могут показаться спорными, — и так оно и есть. Однако в современных реалиях, при которых живет российское общество, эти меры вполне себе оправданы и логичны. Причем в РФ уже давно назревала потребность в унификации учебного плана: первые инициативы по единому учебнику «Истории» на высоком уровне были предложены в 2013 году, а в 2016-17 году были уже представлены в школах и далее дополнялись — десятилетием раньше чем у нас, в Казахстане.

Интересным тут, хотя и неочевидным, представляется возможный скрытый эффект этих реформ — частичное решение проблемы дефицита педагогических кадров. Не секрет, что большое количество учителей покидает школы на совсем или уходит в частную практику. На мой взгляд, есть вероятность, что унифицированные программы и учебники смогут ускорить и упростить подготовку новых специалистов, предложив им стабильные условия. В этом, конечно, видится мне, и противоречие: повышение статуса педагога и, в то же время, обесценивание его педагогической экспертизы и ограничивание педагогического творчества.

Также не могу сказать, что современный гособрстандарт РФ сильно уступает образовательным стандартам из других стран, — все также вижу там нацеленность на развитие навыков 21-го века. Поэтому утверждать, что школьное образование в РФ будет потеряно, не совсем уместно, — но с последними обновлениями однобокость и идеологизированность точно повысится, как у учеников, так и учителей. Единственное, тут будет сложно получить независимую оценку качества их образования, ибо они вышли из международных исследований, поэтому придется ожидать официальные заявления от минобр РФ. Но там только будут выгодные моменты озвучены, вероятнее всего.

Казахстан хоть и имеет предпосылки, которые, рано или поздно, могут нас заставить пойти по российскому пути, но они неочевидны и, честно говоря, маловероятны. По крайней мере, я себе слабо представляю такую картину.

Понятно, что стремление продвигать выгодную историческую интерпретацию свойственно большинству государств. Но когда вариативность УМК ограничивается не только по истории, а по всем предметам, то это не про образование уже.

Хорошо, что у нас есть возможность наблюдать со стороны, а не участвовать в этом.

18.04.202523:42

Не знаю насколько господин Каукенов хороший китаевед и востоковед, но он, при всем уважении, явно не специализируется в вопросах градостроительной политики и, очевидно, ангажирован и очарован китайским гигантизмом.

Китай без сомнений лидер во многих аспектах градостроительства и нам есть, что мы могли бы понахватать у них, но я бы ограничился только частью их практик. В частности, вдохновился бы их работой в улучшении экологии и взял бы на карандаш их прогрессивную систему высокоскоростных ЖД магистралей, опоясывающих весь Китай, — в этих вещах мы смогли бы сработаться.

Но вот в чем мы сильно отличимы друг от друга, так это планировкой города и традицией застройки. Наши города имеют абсолютный европейский характер, ýже восточноевропейский, — и вместе с этим все исходящие из этого плюсы и минусы.

В будущем, надеюсь, можно будет вывести наши города в отдельный подвид, но пока из отличительных черт есть только узоры на фасадах зданий — и на этом все.

Собственно, почему опыт Урумчи это не для нас — попытаюсь объяснить.

Адиль Каукенов пишет, сравнивая наш BRT и их:

Наличие в городе трасс с 6-8 полосным движением уже плохой звоночек, так как это фрагментирует город и делает его потенциально опасным и вредоносным, где запросто могут сбить и покалечить. Город теряет свою плотность — дороги с таким количеством полос его бездушно разделяют, превращая городские улицы в трассы республиканского масштаба, где по бокам стоят бездушные здания, а заезды к ним напоминают заправочные станции или казино по пути в Конаев.

В общем, пойди доберись до этого BRT, с его закрытым типом строения, металлоискателем и при этом еще окруженным трассой — в таком случае проще такси вызвать.

Про уменьшение трафика посредством паркинга на тротуарных зонах — так вообще из ряда вон выходящее. Конечно, китайцы не дураки же: раз люди там вынужденно не ходят, то и тротуары не нужны — можно из них сделать «плавающий» паркинг. «Прекрасное» решение от наших мудрых соседей с востока!

Но если серьезно, то в этом мало плохого, особенно если за эту парковку оплачено из кармана владельца припаркованного автомобиля – за деньги, как говорится, да.

Да, действительно, географически и демографически два города схожи. Но культурная и историческая ткань города полная противоположность друг другу, о чем я упомянул в начале. У нас разные традиции, хоть мы и близки.

В общем, не разделяю восторженность нашего казахского китаеведа и вам не советую, покуда, конечно, вы не любитель всевозможного досмотра в паховой зоне и доминирования гос. аппаратом над вашей жизнью.

Китай без сомнений лидер во многих аспектах градостроительства и нам есть, что мы могли бы понахватать у них, но я бы ограничился только частью их практик. В частности, вдохновился бы их работой в улучшении экологии и взял бы на карандаш их прогрессивную систему высокоскоростных ЖД магистралей, опоясывающих весь Китай, — в этих вещах мы смогли бы сработаться.

Но вот в чем мы сильно отличимы друг от друга, так это планировкой города и традицией застройки. Наши города имеют абсолютный европейский характер, ýже восточноевропейский, — и вместе с этим все исходящие из этого плюсы и минусы.

В будущем, надеюсь, можно будет вывести наши города в отдельный подвид, но пока из отличительных черт есть только узоры на фасадах зданий — и на этом все.

Собственно, почему опыт Урумчи это не для нас — попытаюсь объяснить.

Адиль Каукенов пишет, сравнивая наш BRT и их:

«То есть Урумчийское BRT расположено на проспектах с 6-8 полосным движением, а остановка имеет закрытый тип, куда надо прям заходить через металлоискатель.»

Наличие в городе трасс с 6-8 полосным движением уже плохой звоночек, так как это фрагментирует город и делает его потенциально опасным и вредоносным, где запросто могут сбить и покалечить. Город теряет свою плотность — дороги с таким количеством полос его бездушно разделяют, превращая городские улицы в трассы республиканского масштаба, где по бокам стоят бездушные здания, а заезды к ним напоминают заправочные станции или казино по пути в Конаев.

В общем, пойди доберись до этого BRT, с его закрытым типом строения, металлоискателем и при этом еще окруженным трассой — в таком случае проще такси вызвать.

«Любопытно, но чтобы уменьшить трафик, в китайских городах идут на то, что приводит в ужас европейских урбанистов: автомобилям намеренно разрешают парковаться на многих тротуарных зонах (но не на всех), чтобы паркующиеся не забивали одну полосу движения. Как-то долго спорил с одним поляком, правильное это решение или нет, чтобы там где узкие дороги, намеренно разрешить водителям парковаться на тротуарной зоне, чтобы дать потоку двигаться.»

Про уменьшение трафика посредством паркинга на тротуарных зонах — так вообще из ряда вон выходящее. Конечно, китайцы не дураки же: раз люди там вынужденно не ходят, то и тротуары не нужны — можно из них сделать «плавающий» паркинг. «Прекрасное» решение от наших мудрых соседей с востока!

Но если серьезно, то в этом мало плохого, особенно если за эту парковку оплачено из кармана владельца припаркованного автомобиля – за деньги, как говорится, да.

«К примеру Алматы и Урумчи обладают схожим количеством населения и схожими географическими условиями, но организация города имеет разные ориентиры, Урумчи ориентируется на такие города как Шанхай и Ханьчжоу, а Алматы больше смотрит на североевропейские города.»

Да, действительно, географически и демографически два города схожи. Но культурная и историческая ткань города полная противоположность друг другу, о чем я упомянул в начале. У нас разные традиции, хоть мы и близки.

В общем, не разделяю восторженность нашего казахского китаеведа и вам не советую, покуда, конечно, вы не любитель всевозможного досмотра в паховой зоне и доминирования гос. аппаратом над вашей жизнью.

18.04.202506:26

К посту выше:

Я преподавал отдельный предмет ICT детям, и также внедрял элементы информатики в рамках предмета Science. В обоих случаях, был удивлен, тому как школьники начальной школы используют ПК и насколько хорошо они могут использовать мобильные телефоны и планшеты.

Самое забавное во всем этом было наблюдать, как дети не могут использовать компьютерную мышь — они приподнимали и тянули в сторону, чтобы подвести курсор или проскроллить страницу. Выглядело это нестандартно и неумело, но тут понятно почему, ведь мобильные устройства полностью заменили персональные компьютеры.

Другой вопрос, теряют ли что-то дети от этого — не думаю.

Первое, границы ПК и смартфона уже практически стерты и нет большого смысла настаивать на исключительности ПК и строить учебные планы вокруг этого, даже только потому, что мобильные операционные системы сейчас ничем не уступают десктопным.

Второе, навыки ИИ действительно необходимая вещь, особенно в средней и старшей школе. Открою секрет, в международных методичках и учебных планах уже давно есть блок о том, как пользоваться поисковиком. Даже в таком, казалось бы, простом разделе было много того, чего я не знал. Также и с ИИ необходимо такое, который сейчас абсолютно везде и будет дальше все глубже и глубже врастаться в нашу повседневность.

В общем, алармизм по поводу этого сильно поднят и переживать тут особого смысла не вижу. Также и с объединением предметов — междисциплинарность наше все, а учить в отрыве от реальности плохой способ. Идем в ногу со временем, не больше и не меньше.

Я преподавал отдельный предмет ICT детям, и также внедрял элементы информатики в рамках предмета Science. В обоих случаях, был удивлен, тому как школьники начальной школы используют ПК и насколько хорошо они могут использовать мобильные телефоны и планшеты.

Самое забавное во всем этом было наблюдать, как дети не могут использовать компьютерную мышь — они приподнимали и тянули в сторону, чтобы подвести курсор или проскроллить страницу. Выглядело это нестандартно и неумело, но тут понятно почему, ведь мобильные устройства полностью заменили персональные компьютеры.

Другой вопрос, теряют ли что-то дети от этого — не думаю.

Первое, границы ПК и смартфона уже практически стерты и нет большого смысла настаивать на исключительности ПК и строить учебные планы вокруг этого, даже только потому, что мобильные операционные системы сейчас ничем не уступают десктопным.

Второе, навыки ИИ действительно необходимая вещь, особенно в средней и старшей школе. Открою секрет, в международных методичках и учебных планах уже давно есть блок о том, как пользоваться поисковиком. Даже в таком, казалось бы, простом разделе было много того, чего я не знал. Также и с ИИ необходимо такое, который сейчас абсолютно везде и будет дальше все глубже и глубже врастаться в нашу повседневность.

В общем, алармизм по поводу этого сильно поднят и переживать тут особого смысла не вижу. Также и с объединением предметов — междисциплинарность наше все, а учить в отрыве от реальности плохой способ. Идем в ногу со временем, не больше и не меньше.

Reposted from: kzlg.media

kzlg.media

18.04.202505:41

Больше половины казахстанских школьников не знают как открыть ссылку в браузере

В конце февраля этого года незаметно для всех вышли результаты ICILS-2023, международного исследования, оценивающего уровень компьютерной и информационной грамотности (CIL) учащихся 8-х классов. Тестирование в Казахстане проводилось на русском и казахском языке. Причем релиз исследования был проигнорирован всеми, что странно ибо прошлое тестирование 18 года обозревали почти все. А зря, результаты есть и очень даже любопытные.

Казахстан набрал 407 баллов. Больше всех набрала Корея и Чехия – 540 и 525 баллов соответственно. А Казахстан расположился между Румынией (440) и Косово (379).

Шкала ICILS делится на 4 уровня цифровой компетенции. Казахстанские школьники распределились следующим образом:

И эти результаты особенно ироничны, учитывая, что по планам программы “Цифровой Казахстан” 2017 года, к 2022 году планировалось Доля обученных основам программирования в начальной школе в 100%.

Еще интересности статистики:

🔹 Казахстанские школьники с родительским контролем набирают гораздо ниже, чем без. 390 баллов против 431.

🔹 Дети, чьи родители имеют высшее образование набирали в среднем 424 балла, в то время как дети родителей без образования 398.

🔹 Девочки в среднем имеют более высокий балл (415), чем мальчики (400).

Но есть плюсы. Результаты в сравнении с 2018 годов улучшились – выросли с 395 до 407 баллов. А это хороший тренд, учитывая, что у большинства стран участниц эти баллы просели – у Чехии наблюдается уменьшение среднего балла на 26 пунктов, а у Дании и вовсе 35. Казахстан в плане роста обгоняет только Италия, у которой цифровая грамотность 8-классников увеличилась на 30 баллов.

И этот тренд, конечно, необходимо сохранить. Но тут же встаёт вопрос – а кому, собственно, это нужно? С 2026 года Минпросвещения, судя по всему, решило, что дети недостаточно времени проводят с нейросетями, и теперь собирается интегрировать ИИ в образовательную программу. А заодно слить физику, химию и биологию в один предмет.

Но шутки шутками, а проблема в том, что подобные эксперименты это опасный путь к цифровому кретинизму, где вместо знаний ученики получат набор инструкций от нейросетей, а вместо критического мышления привычку доверять машине. Я уже писал о том, как ИИ превращает образование в фастфуд.

Главная беда таких реформ не в самих технологиях, а в том, что их внедряют те, кто не понимает разницы между инструментом и костылём. Искусственный интеллект – это как молоток: можно построить дом, а можно разбить себе череп. У нас и так годами экспериментировали с образованием, переиздавая учебники и программы так, что потеряли на них 16 млрд тенге и получили отставание по PISA от России на уровне двух классов.

А на картинке вы видите задание, которое завалило больше половины казахстанских восьмиклассников

В конце февраля этого года незаметно для всех вышли результаты ICILS-2023, международного исследования, оценивающего уровень компьютерной и информационной грамотности (CIL) учащихся 8-х классов. Тестирование в Казахстане проводилось на русском и казахском языке. Причем релиз исследования был проигнорирован всеми, что странно ибо прошлое тестирование 18 года обозревали почти все. А зря, результаты есть и очень даже любопытные.

Казахстан набрал 407 баллов. Больше всех набрала Корея и Чехия – 540 и 525 баллов соответственно. А Казахстан расположился между Румынией (440) и Косово (379).

Шкала ICILS делится на 4 уровня цифровой компетенции. Казахстанские школьники распределились следующим образом:

🔹51% – Ниже 1 уровня: Очень ограниченные цифровые навыки – сложности с базовыми действиями на компьютере, необходима внешняя помощь для выполнения простых задач.

🔹31% – Уровень 1: Базовые навыки – простое использование компьютера и выполнение элементарных задач.

🔹15% – Уровень 2: Начальный уровень – сбор информации и создание простых продуктов по шаблону.

🔹 3% – Уровень 3: Уверенное владение – самостоятельная работа с информацией и её структурирование для лучшего понимания.

🔹 0% 0 Уровень 4: Продвинутый уровень – критическая оценка информации и создание адаптированных, ориентированных на аудиторию цифровых продуктов.

И эти результаты особенно ироничны, учитывая, что по планам программы “Цифровой Казахстан” 2017 года, к 2022 году планировалось Доля обученных основам программирования в начальной школе в 100%.

Еще интересности статистики:

🔹 Казахстанские школьники с родительским контролем набирают гораздо ниже, чем без. 390 баллов против 431.

🔹 Дети, чьи родители имеют высшее образование набирали в среднем 424 балла, в то время как дети родителей без образования 398.

🔹 Девочки в среднем имеют более высокий балл (415), чем мальчики (400).

Но есть плюсы. Результаты в сравнении с 2018 годов улучшились – выросли с 395 до 407 баллов. А это хороший тренд, учитывая, что у большинства стран участниц эти баллы просели – у Чехии наблюдается уменьшение среднего балла на 26 пунктов, а у Дании и вовсе 35. Казахстан в плане роста обгоняет только Италия, у которой цифровая грамотность 8-классников увеличилась на 30 баллов.

И этот тренд, конечно, необходимо сохранить. Но тут же встаёт вопрос – а кому, собственно, это нужно? С 2026 года Минпросвещения, судя по всему, решило, что дети недостаточно времени проводят с нейросетями, и теперь собирается интегрировать ИИ в образовательную программу. А заодно слить физику, химию и биологию в один предмет.

Но шутки шутками, а проблема в том, что подобные эксперименты это опасный путь к цифровому кретинизму, где вместо знаний ученики получат набор инструкций от нейросетей, а вместо критического мышления привычку доверять машине. Я уже писал о том, как ИИ превращает образование в фастфуд.

Главная беда таких реформ не в самих технологиях, а в том, что их внедряют те, кто не понимает разницы между инструментом и костылём. Искусственный интеллект – это как молоток: можно построить дом, а можно разбить себе череп. У нас и так годами экспериментировали с образованием, переиздавая учебники и программы так, что потеряли на них 16 млрд тенге и получили отставание по PISA от России на уровне двух классов.

А на картинке вы видите задание, которое завалило больше половины казахстанских восьмиклассников

15.04.202509:43

Upd. Полако! Самый «справделивый» суд Черногории не стал выдавать Тансари.

Зачем им выдавать своего резидента, платящего налоги в ЧГ, стране, у которой даже представительства нет, не говоря уже о дипломатической миссии в Черногории. Да и ссориться с западным финансированием ради этого тоже глупо — об этом всем мы не подумали.

Зачем им выдавать своего резидента, платящего налоги в ЧГ, стране, у которой даже представительства нет, не говоря уже о дипломатической миссии в Черногории. Да и ссориться с западным финансированием ради этого тоже глупо — об этом всем мы не подумали.

14.04.202520:48

Завтра в Подгорице состоится суд о депортации известной фемактивистки Дины Тансари, которую сегодня взяли под стражу власти Черногории.

На родине на нее заведено несколько уголовных дел, а задержание и депортация должны были, рано или поздно, произойти. Завтра узнаем, какое решение примет черногорский суд, но что-то мне подсказывает, что оно будет не в пользу Тансари.

Истинное лицо и деятельность «правозащитницы» хорошо описана у Марата Максумовича на канале.

Но если кратко, цитирую:

У Тансари вообще очень удобная позиция — прикрытие громкими делами об изнасилованиях позволяет ей иметь сторонников среди широкой сочувствующей инстаграмной прослойки казнета. Однако этого уже недостаточно, ведь уехав и проведя длительное время вне Казахстана, поддержка знатно просела, ну и плюс появились другие и теперь более громкие «правозащитники».

В общем, наши и без того шаткие ряды правозащитников от посадки таких людей уж точно не развалятся — даже наоборот, только окрепнут.

На родине на нее заведено несколько уголовных дел, а задержание и депортация должны были, рано или поздно, произойти. Завтра узнаем, какое решение примет черногорский суд, но что-то мне подсказывает, что оно будет не в пользу Тансари.

Истинное лицо и деятельность «правозащитницы» хорошо описана у Марата Максумовича на канале.

Но если кратко, цитирую:

Под слезливой историей о «политическом преследовании» прячется желание остаться безнаказанным. Правозащитная деятельность в Казахстане остро необходима, но это не означает что мошенникам можно под них маскироваться и думать, что теперь все дозволено. Дина Тансари является обычной мошенницей, зарабатывающей на горе жертв и привлечении внимания к своей персоне. Такие лица должны отвечать за свои действия.

У Тансари вообще очень удобная позиция — прикрытие громкими делами об изнасилованиях позволяет ей иметь сторонников среди широкой сочувствующей инстаграмной прослойки казнета. Однако этого уже недостаточно, ведь уехав и проведя длительное время вне Казахстана, поддержка знатно просела, ну и плюс появились другие и теперь более громкие «правозащитники».

В общем, наши и без того шаткие ряды правозащитников от посадки таких людей уж точно не развалятся — даже наоборот, только окрепнут.

Reposted from: Умный клуб & co.

Умный клуб & co.

14.04.202508:40

На-ко-нец-то мы объявляем старт цикла барных лекций PUBlicity!

26 апреля в баре The Bus пройдёт первое PUBlicity 2025 года. Тема – "Оккультный Ренессанс: духовность в эпоху инфоцыган"

🔮 На лекции вы узнаете, как эзотерика вышла в массы и превратилась в настоящую индустрию, как инфоцыгане зарабатывают миллиарды на теме духовного развития и как не попасться на удочку псевдо-гуру.

Также побеседуем о том, какие принципы критического мышления помогают ориентироваться в этом потоке и поделимся рекомендациями по самообразованию: как проверять источники, выбирать литературу и подходить к теме духовного с умом.

Спикером выступит Виктория Риш – магистр социальных наук, независимый исследователь в сфере философии коммуникации и культурологии

🎟️ Вход: по предварительной регистрации, стоимость — 1 000 тг

Ссылка для регистрации (тык)

26 апреля в баре The Bus пройдёт первое PUBlicity 2025 года. Тема – "Оккультный Ренессанс: духовность в эпоху инфоцыган"

🔮 На лекции вы узнаете, как эзотерика вышла в массы и превратилась в настоящую индустрию, как инфоцыгане зарабатывают миллиарды на теме духовного развития и как не попасться на удочку псевдо-гуру.

Также побеседуем о том, какие принципы критического мышления помогают ориентироваться в этом потоке и поделимся рекомендациями по самообразованию: как проверять источники, выбирать литературу и подходить к теме духовного с умом.

Спикером выступит Виктория Риш – магистр социальных наук, независимый исследователь в сфере философии коммуникации и культурологии

🎟️ Вход: по предварительной регистрации, стоимость — 1 000 тг

Ссылка для регистрации (тык)

26.03.202516:57

Ну вот и поплыли новости и комментарии о том, как всех достали самокаты, как их нужно запретить и что вообще все наши беды от пресловутых кикшеринговых компаний.

В порыве этой оголтелой безграмотности и смещенных приоритетов, хочу напомнить, что кикшеринг это почти единственный, из доступных на сегодняшний дней способов, позволяющий добираться до нужного места назначения, обходя автомобильный трафик и другие неудобства, вопреки слаборазвитой городской инфраструктуре страны.

При всем этом, городская транспортная инфраструктура значительное время затачивалась исключительно под личные автомобили, что привело к тому, что даже сейчас, имея большое количество вариантов транспорта, на подкорке у людей личная машина считается чем-то необходимым, а пробки безоговорочно важнейшим атрибутом города.

Машиноцентричность нашего общества привела нас к тому, что мы имеем дешевое и неэффективно использованное городское пространство, высокую смертность из-за опасно широких дорог по городскому периметру и проблемы экологического характера. Но почему-то эти вещи стараются не замечать, а на другие заостряется сильное внимание, как на транспорт микромобильности и исходящие от него временные вопросы в виде визуальной мусорности и эстетической составляющей. Но даже и данный вопрос по большей части решен — еще с прошлого года есть no parking zones, где программа просто не дает тебе оставить самокат и не отключит счетчик, пока ты не поставишь его в правильном месте.

Очень огорчает тот факт, что до сих пор огромная прослойка людей видит единственным решением этого вопроса тараниться лбом с компаниями и самими пользователями самокатов, а не решать это все технологическими и инновационными способами, чтобы интересы всех органично учитывались, а не перевешивали в одну сторону.

В порыве этой оголтелой безграмотности и смещенных приоритетов, хочу напомнить, что кикшеринг это почти единственный, из доступных на сегодняшний дней способов, позволяющий добираться до нужного места назначения, обходя автомобильный трафик и другие неудобства, вопреки слаборазвитой городской инфраструктуре страны.

При всем этом, городская транспортная инфраструктура значительное время затачивалась исключительно под личные автомобили, что привело к тому, что даже сейчас, имея большое количество вариантов транспорта, на подкорке у людей личная машина считается чем-то необходимым, а пробки безоговорочно важнейшим атрибутом города.

Машиноцентричность нашего общества привела нас к тому, что мы имеем дешевое и неэффективно использованное городское пространство, высокую смертность из-за опасно широких дорог по городскому периметру и проблемы экологического характера. Но почему-то эти вещи стараются не замечать, а на другие заостряется сильное внимание, как на транспорт микромобильности и исходящие от него временные вопросы в виде визуальной мусорности и эстетической составляющей. Но даже и данный вопрос по большей части решен — еще с прошлого года есть no parking zones, где программа просто не дает тебе оставить самокат и не отключит счетчик, пока ты не поставишь его в правильном месте.

Очень огорчает тот факт, что до сих пор огромная прослойка людей видит единственным решением этого вопроса тараниться лбом с компаниями и самими пользователями самокатов, а не решать это все технологическими и инновационными способами, чтобы интересы всех органично учитывались, а не перевешивали в одну сторону.

22.03.202523:48

Сталин против трехъязычия и NEP

Показалась интересной одна история из Индии, где дравидский Сталин поднимает языковой вопрос в обновленной образовательной политике, идя наперекор федеральному правительству. Ситуация, которая в какой-то степени может служить показательным примером для нас, ну или, как минимум, стоящая изучения.

В 2020 году Индия приняла документ о новой Национальной Образовательной Политике (NEP), где были представлены решения об изменении и улучшении системы образования, чтобы идти в ногу со временем и заменить порядком устаревшую образовательную политику – принятую в 1986-м году, и получившую последнее обновление в 1992-м. Изменения коснулись инклюзивности обучения, повышения вседоступности образования, упор на развитие современных навыков, реструктуризации программ обучения и много чего еще на ступенях общего и высшего образований.

Полный текст: https://teletype.in/@fotzepolitik/stalinagainstnep

Показалась интересной одна история из Индии, где дравидский Сталин поднимает языковой вопрос в обновленной образовательной политике, идя наперекор федеральному правительству. Ситуация, которая в какой-то степени может служить показательным примером для нас, ну или, как минимум, стоящая изучения.

В 2020 году Индия приняла документ о новой Национальной Образовательной Политике (NEP), где были представлены решения об изменении и улучшении системы образования, чтобы идти в ногу со временем и заменить порядком устаревшую образовательную политику – принятую в 1986-м году, и получившую последнее обновление в 1992-м. Изменения коснулись инклюзивности обучения, повышения вседоступности образования, упор на развитие современных навыков, реструктуризации программ обучения и много чего еще на ступенях общего и высшего образований.

Полный текст: https://teletype.in/@fotzepolitik/stalinagainstnep

16.03.202519:18

В эту субботу посетил открытую лекцию по Public Policy, российского эксперта Нины Беляевой, одной из авторов Закона РФ 1995 года «Об общественных объединениях» и основательницы факультета общественной политики ВШЭ.

Хоть сама лекция, как вышло, была в основном встречей и представлением современной деятельности Нины Юрьевны, а именно Global Nomad University в Грузии, но было также немало интересного по самой тематике и хорошая возможность поговорить с опытным политологом, поскольку формат лекции и количество слушателей позволили это сделать.

Я уже был знаком через онлайн лекции с Ниной Беляевой, которые прослушал несколько лет назад, но, как оно случается, все благополучно выветрилось. Но благодаря встрече, все равно смог обновить знания и выделить интересные мысли, которые могут показаться не совсем очевидными.

Наличие и развитие гражданского общества это сложный, но естественный процесс жизни общества с активным участием в нем граждан. Важно помнить, что гражданское общество влияет на политику государства, но это не всегда про демонстрации или политические акции протеста на площадях городов, которые уже для многих считаются самым ярчайшим примером политического профанства. Это также не всегда про политику как таковую, это может быть просто формами горизонтального взаимодействия граждан в социальной справедливости и децентрализованной поддержки людей людьми при тех или иных обстоятельствах.

Также, помимо неформального подхода, существует институциональный подход к участию, а именно петиции, гражданские инициативы и общественные советы, у которых достаточно хорошая и благоприятная законодательная среда и поддержка тем же государством — что такое общественный совет и общественный контроль я писал у себя на канале.

На мой взгляд, институциональный подход наиболее эффективный способ участия, контроля и влияния на политику страны, особенно сейчас, позволяющий выходить на адекватный диалог и сосуществование ради защиты интересов общества, без четкой аффилиации себя с государственными или частными организациями, в обход кричащих и пошлых лозунгов.

Хоть сама лекция, как вышло, была в основном встречей и представлением современной деятельности Нины Юрьевны, а именно Global Nomad University в Грузии, но было также немало интересного по самой тематике и хорошая возможность поговорить с опытным политологом, поскольку формат лекции и количество слушателей позволили это сделать.

Я уже был знаком через онлайн лекции с Ниной Беляевой, которые прослушал несколько лет назад, но, как оно случается, все благополучно выветрилось. Но благодаря встрече, все равно смог обновить знания и выделить интересные мысли, которые могут показаться не совсем очевидными.

Наличие и развитие гражданского общества это сложный, но естественный процесс жизни общества с активным участием в нем граждан. Важно помнить, что гражданское общество влияет на политику государства, но это не всегда про демонстрации или политические акции протеста на площадях городов, которые уже для многих считаются самым ярчайшим примером политического профанства. Это также не всегда про политику как таковую, это может быть просто формами горизонтального взаимодействия граждан в социальной справедливости и децентрализованной поддержки людей людьми при тех или иных обстоятельствах.

Также, помимо неформального подхода, существует институциональный подход к участию, а именно петиции, гражданские инициативы и общественные советы, у которых достаточно хорошая и благоприятная законодательная среда и поддержка тем же государством — что такое общественный совет и общественный контроль я писал у себя на канале.

На мой взгляд, институциональный подход наиболее эффективный способ участия, контроля и влияния на политику страны, особенно сейчас, позволяющий выходить на адекватный диалог и сосуществование ради защиты интересов общества, без четкой аффилиации себя с государственными или частными организациями, в обход кричащих и пошлых лозунгов.

16.03.202512:37

В. Цой на участке земли Парка 28-ми, отданного барыгам в конце нулевых под строительство ресторана тойского формата.

В самом Парке 28-ми Панфиловцев есть еще два здания, существование которых предопределили коррупционные договорнячки. В будущем необходимо исправить это, возможно даже радикальными методами. Ну и продолжать блюсти за тем, чтобы парковые зоны не растаскивали под капитальное строительство частной коммерции.

Парк мог бы выглядеть сейчас иначе, если бы не низкие ценности 90-х и 00-х.

В самом Парке 28-ми Панфиловцев есть еще два здания, существование которых предопределили коррупционные договорнячки. В будущем необходимо исправить это, возможно даже радикальными методами. Ну и продолжать блюсти за тем, чтобы парковые зоны не растаскивали под капитальное строительство частной коммерции.

Парк мог бы выглядеть сейчас иначе, если бы не низкие ценности 90-х и 00-х.

08.03.202500:52

Неразумная тарифная политика по отношению к паркингу в двух крупнейших городах нашей страны как всегда пробивает дно.

С 10 марта вступят в силу некоторые поправки в КоАП РК, где была пересмотрена и скорректирована ответственность за часть нарушений ПДД и размер их штрафования. И все бы хорошо, но вот только нет, а все потому что бросается в глаза изменение, ощутимо уменьшающее размер штрафа за неуплату уличного паркинга.

Причиной корректировки пунктов конкретно по паркингу, скорее всего, является некая петиция, где ее автор сетует на то, что водители — конечно же, без какого-либо корыстного умысла — просто не знают, не понимают или забывают как работает уличный платный паркинг. Следовательно, по его логике, надо исключить этот штраф вообще. И как можно наблюдать, оправдание из разряда «я не могу, у меня лапки», стало теперь отличным обоснованием для внесения изменений в кодексы.

Выходит так, что в то время, пока муниципалитеты работают на улучшение городской среды, освещая проблемы загруженности городов машинами и говорят о негативных последствиях для экологии и здоровья жителей — даже если и показушно, — депутаты саботируют эти усилия, идя на поводу, понижая штрафные тарифы за уклонение от оплаты.

Платные парковки начнут работать на наше благополучие только при ответственном отношении к ним на человеческом уровне и уровне законов. Даже малая часть того, чего мы упускаем, а именно снижение экологической загруженности и оптимизации уличного пространства, уже бы нехило помогла. Однако пока стоимость составляет всего 100 тенге (0.20 USD) в час, а административное наказание сильно просело в цене, то, опять же, эффективность здесь будет оставаться низкой.

С 10 марта вступят в силу некоторые поправки в КоАП РК, где была пересмотрена и скорректирована ответственность за часть нарушений ПДД и размер их штрафования. И все бы хорошо, но вот только нет, а все потому что бросается в глаза изменение, ощутимо уменьшающее размер штрафа за неуплату уличного паркинга.

Причиной корректировки пунктов конкретно по паркингу, скорее всего, является некая петиция, где ее автор сетует на то, что водители — конечно же, без какого-либо корыстного умысла — просто не знают, не понимают или забывают как работает уличный платный паркинг. Следовательно, по его логике, надо исключить этот штраф вообще. И как можно наблюдать, оправдание из разряда «я не могу, у меня лапки», стало теперь отличным обоснованием для внесения изменений в кодексы.

Выходит так, что в то время, пока муниципалитеты работают на улучшение городской среды, освещая проблемы загруженности городов машинами и говорят о негативных последствиях для экологии и здоровья жителей — даже если и показушно, — депутаты саботируют эти усилия, идя на поводу, понижая штрафные тарифы за уклонение от оплаты.

Платные парковки начнут работать на наше благополучие только при ответственном отношении к ним на человеческом уровне и уровне законов. Даже малая часть того, чего мы упускаем, а именно снижение экологической загруженности и оптимизации уличного пространства, уже бы нехило помогла. Однако пока стоимость составляет всего 100 тенге (0.20 USD) в час, а административное наказание сильно просело в цене, то, опять же, эффективность здесь будет оставаться низкой.

Records

09.04.202523:59

83Subscribers08.03.202523:59

0Citation index24.03.202523:21

37Average views per post14.05.202501:27

0Average views per ad post24.04.202523:21

100.00%ER19.04.202523:59

45.68%ERRGrowth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ER

ERR

Log in to unlock more functionality.